人教版高一物理必修二6.2《太阳与行星间的引力》说课稿

文档属性

| 名称 | 人教版高一物理必修二6.2《太阳与行星间的引力》说课稿 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 97.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2020-10-23 17:53:20 | ||

图片预览

文档简介

“太阳与行星间的引力”

各位评委专家,您们好!我说课的题目是高中物理人教版必修2第6章第2节《太阳与行星间的引力》。下面,我将从课标和教材分析、教学目标、重点和难点、教法与学法、教学过程及板书设计六个方面进行说课。

一、课标、教材分析、学情分析

课标:课标中对本节没有具体要求,但是本节对前面所学《行星的运动》和后面学习《万有引力定律》起着承上启下的作用,还是要充分重视。

教材:在行星运动规律与万有引力定律两节内容之间安排本节内容,是为了更突出发现万有引力定律的这个科学过程。如果说上一节内容是从运动学角度描述行星运动的话,那么,本节内容是从动力学角度来研究行星运动的,研究过程是依据已有规律进行的演绎推理过程。教科书在尊重历史事实的前提下,通过一些逻辑思维的铺垫,让学生以自己现有的知识基础身于历史的背景下,经历一次“发现”万有引力的过程,因此体验物理学研究问题的方法就成为主要的教学目标。

学情:在学太阳对行星的引力之前,学生已经对力、重力、向心力、加速度、重力加速度、向心加速度等概念有了较好的理解,并且掌握自由落体运动和圆周运动等运动规律,能熟练运用牛顿运动定律解决动力学问题。已经完全具备深入探究和学习万有引力定律的起点能力。所以在推导太阳与行星运动规律时,教师可以要求学生自主地运用原有已经的知识进行推导,并要求说明每一步推理的理论依据是什么,教师仅在难点问题上做适当的点拨。

二、教学目标

知识与技能

1、了解关于行星绕太阳运动的不同观点和引力思想形成的历程。

2、知道行星绕太阳运动的原因,知道太阳与行星间存在着引力作用,知道行星绕太阳做匀速圆周运动向心力来源;

3、知道太阳与行星间引力的方向和表达式,知道牛顿定律在推导太阳与行星间引力时的作用,领会将不易测量的物理量转化为易测量物理量的方法。

过程与方法

1、追寻得出太阳与行星间引力的科学探究过程,认识科学探究中交流和独创的意义;

2、了解物理学的研究方法,认识物理模型和数学工具在物理学发展过程中的作用;

3、通过思维程序

“提出问题→猜想与假设→理论分析→实验观测

→验证结论”培养学生探究思维能力。

情感态度与价值观

1、领略自然界的奇妙与和谐,蕴涵其中的规律之简洁,发展对科学的好奇心与求知欲,乐于探究自然界的奥秘,体验探索自然规律的艰辛与喜悦;

2、培育与他人合作的精神,将自己的见解与他人交流的愿望。

三、教学重点、难点

太阳与行星间的引力的推导思路和过程;

四、教法和学法

“引导探究”教学法,引导学生动手参与推导过程,关注学生推导细节并及时交流和反馈,总结推导步骤;教师呈现推导过程要层次分明,突出关键。

独立思考、合作交流、小组讨论的方式完成探究的过程,让学生真正体验科学探究的方法。

【教学资源】

1、

教学课件

(PPT文件)

2、

行星运动数据

(excel文件)

3、

曲线拟合工具

(excel软件)

4、多媒体教学设备

五、教学过程

【复习旧课】

(引导学生回答,教师及时纠正补充)

教师活动:请同学们从运动的描述角度思考,开普勒行星运动定律的物理意义?(提问)

学生活动:

教师活动:课件展示开普勒三定律

开普勒在1609和1619年发表了行星运动的三个定律,解决了描述行星运动的问题,但好奇的人们,面向天穹,深情地叩问:是什么力量支配着行星绕着太阳做如此和谐而有规律的运动呢?(问题的提出:)

引导学生思考:

问题1:行星在椭圆轨道上运动是否需要力?这个力是什么力提供的?大小跟太阳与行星间的距离有什么关系吗?

学生活动:

问题2:.行星的实际运动是椭圆运动,但我们还不知道求出椭圆运动加速度的运动学公式,我们现在怎么办?把它简化为什么运动呢?

学生活动:猜测可以简化为圆周运动。

行星

轨道半长轴(106km)

轨道半短轴(106km)

水星

57.9

56.7

金星

108.2

108.1

地球

149.6

149.5

火星

227.9

226.9

木星

778.3

777.4

土星

1427.0

1424.8

天王星

2882.3

2879.1

海王星

4523.9

4523.8

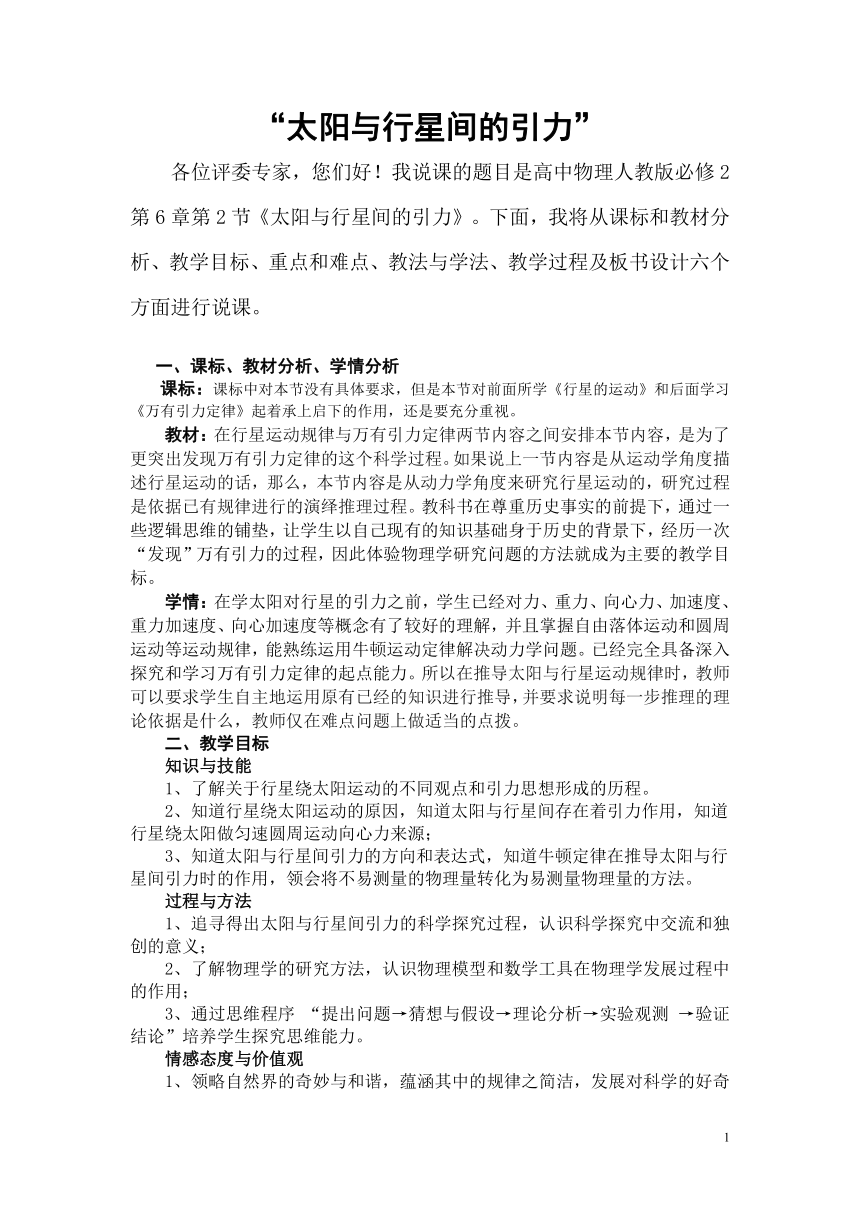

问题3:.既然把行星绕太阳的运动简化

为圆周运动。那么行星绕太阳的运动可进

一步简化为匀速圆周运动吗?为什么?

学生活动:.猜测可以简化为匀速圆周运动。

教师活动:多媒体展示八大行星的轨道数据:

观察八大行星的轨道半长轴与半短轴的区别并结合开普勒第二定律的内容得到结论:行星绕太阳的运动可以看作是匀速圆周运动。(简化模型)

教师活动:

引导学生总结:行星做曲线运动→必受到力的作用→把行星绕太阳的运动简化为圆周运动→进一步简化为匀速圆周运动。

设计说明:依照已学知识点提出问题,然后让学生个体作答解决问题,同时不断抛出新的讨论点,引导学生积极参与讨论探究。模型简化也经过先猜测再推理的过程。

【新课教学】

一、人类对行星运动规律原因认识的过程:

教师活动:介绍十七世纪前以及伽俐略,开普勒,笛卡儿的观点:

17世纪前:行星理所应当的做这种完美的圆周运动;

伽利略:一切物体都有合并的趋势,这种趋势导致物体做圆周运动;

开普勒:受到了来自太阳的类似于磁力的作用。

笛卡儿:在行星的周围有旋转的物质作用在行星上,使得行星绕太阳运动。

进一步介绍:

到牛顿这个时代的时候,科学家们对这个问题有了更进一步的认识,例如胡克、哈雷等,他们认为行星绕地球运动受到太阳对它的引力,甚至证明了行星轨道如果为圆形,引力的大小跟太阳距离的二次方成反比,但无法证明在椭圆轨道下,引力也遵循这个规律。(猜想与假设)

牛顿在前人的基础上,证明了如果太阳和行星的引力与距离的二次方成反比,则行星的轨迹是椭圆,并且阐述了普遍意义下的万有引力定律。

过渡:

这一节和下一节,我们将追寻牛顿的足迹,用自己的手和脑,重新“发现”万有引力定律。由于受到数学知识的限制,我们要对行星绕太阳的运动进行简化,简化为匀速圆周运动。

二、引力的推导:

思路:已知运动规律-------->求受力规律(太阳对行星的引力)

探究1:

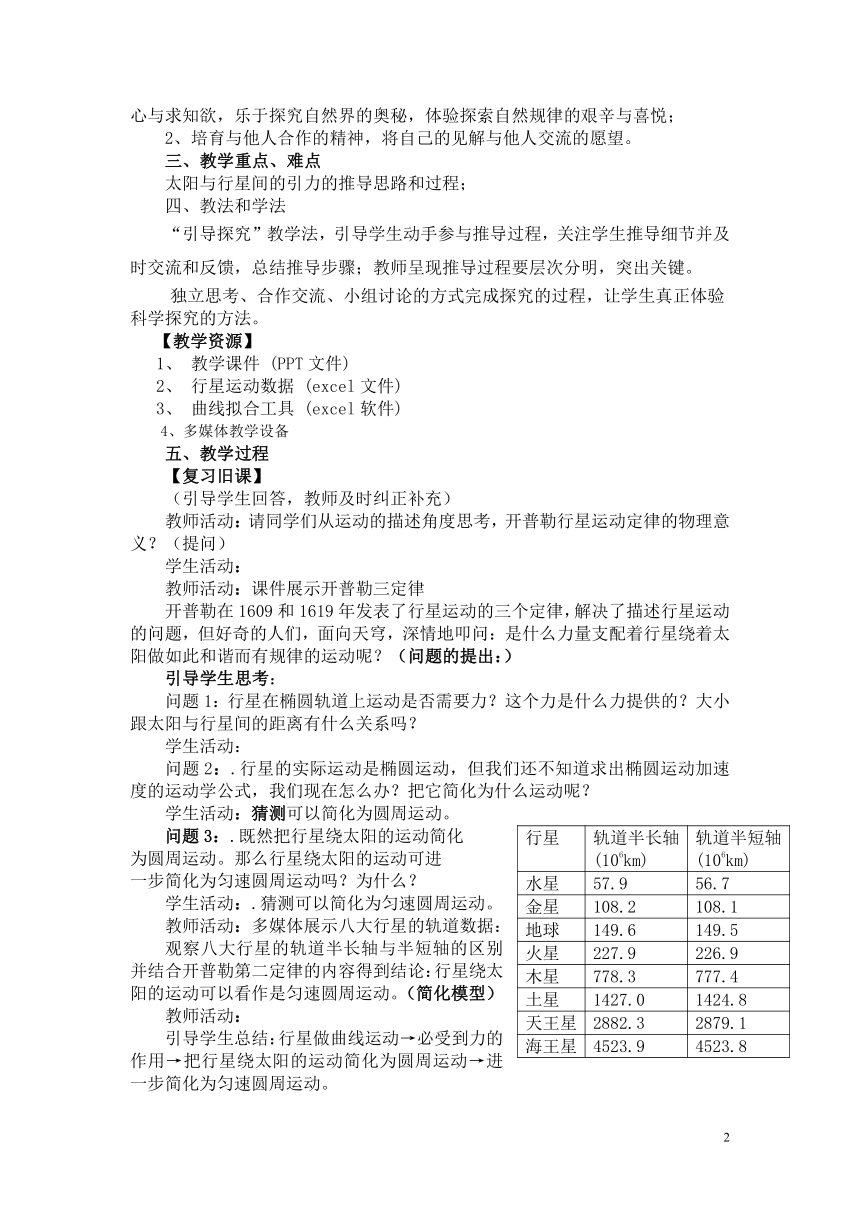

教师活动:我这里有太阳系的行星运动的一些数据,现在我们来分析一下这些数据,寻找加速度与距离之间的关系。

EXCEL文件:行星运动数据(周期,太阳与行星距离)下表左部分

行星

周期

周期(秒)

与太阳距离r(百万千米)

与太阳距离r(米)

加速度a

水星

87.969日

7600521.6

57.9

5.8E+10

4.0E-02

金星

224.7日

19414080.0

106.2

1.1E+11

1.1E-02

地球

365.256日

31558118.4

149.6

1.5E+11

6.0E-03

火星

687日

59356800.0

227.9

2.3E+11

2.6E-03

木星

11.86年

374016960.0

778.0

7.8E+11

2.2E-04

土星

29.5年

930312000.0

1427.0

1.4E+12

6.6E-05

天王星

84年

2649024000.0

2870.0

2.9E+12

1.6E-05

海王星

164.8年

5182894080.0

4496.0

4.5E+12

6.7E-06

首先我们要算出各大行星的加速度。请同学们按分组,每组计算一个行星的加速度。

学生活动:计算行星加速度,并反馈汇总。填入上表右部分。

教师活动:现在我们已经得到一组加速度和距离的数据,观察一下,猜测它们之间存在怎样的关系?

学生活动:可能是反比关系。

教师活动:如何验证我们的猜测是否正确?

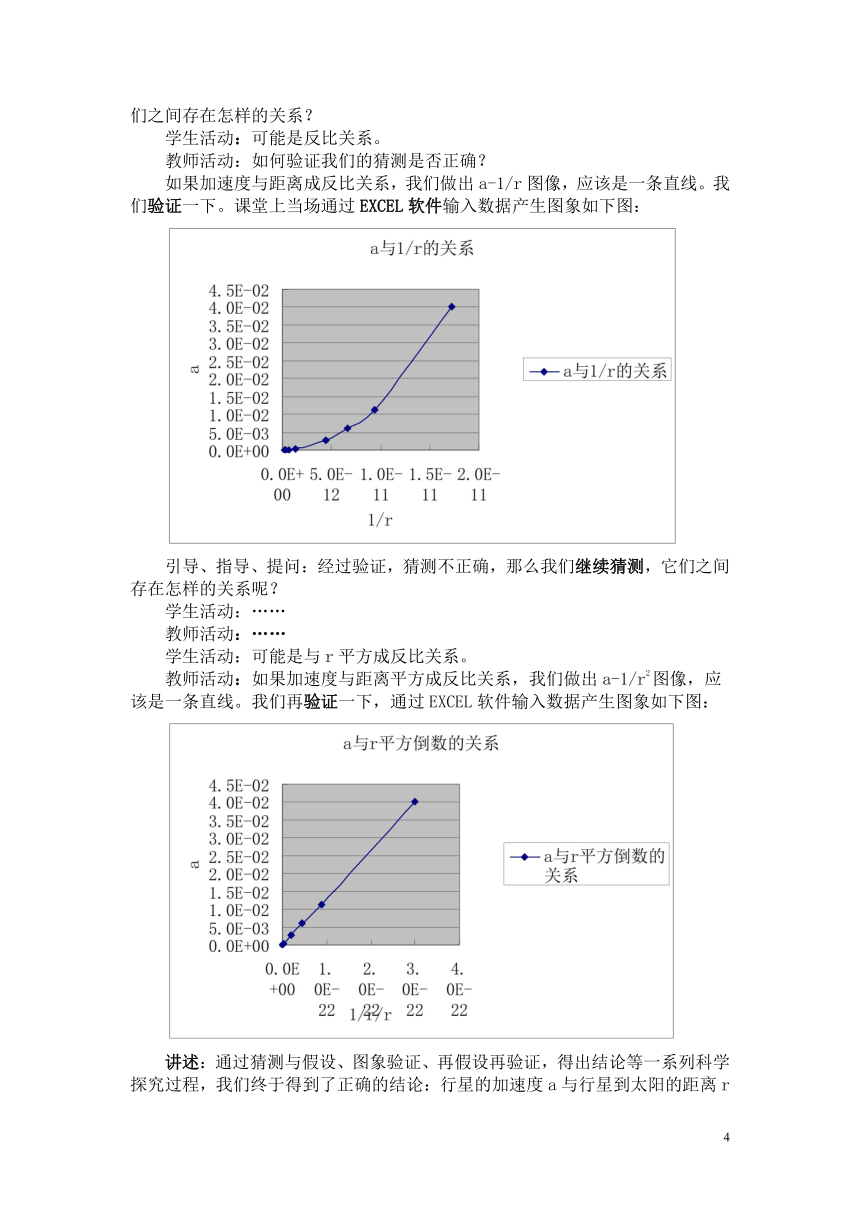

如果加速度与距离成反比关系,我们做出a-1/r图像,应该是一条直线。我们验证一下。课堂上当场通过EXCEL软件输入数据产生图象如下图:

引导、指导、提问:经过验证,猜测不正确,那么我们继续猜测,它们之间存在怎样的关系呢?

学生活动:……

教师活动:……

学生活动:可能是与r平方成反比关系。

教师活动:如果加速度与距离平方成反比关系,我们做出a-1/r2图像,应该是一条直线。我们再验证一下,通过EXCEL软件输入数据产生图象如下图:

讲述:通过猜测与假设、图象验证、再假设再验证,得出结论等一系列科学探究过程,我们终于得到了正确的结论:行星的加速度a与行星到太阳的距离r的二次方成反比。

进而我们可以推导出引力与距离之间的关系,根据牛顿第二定律,

即太阳对不同行星的引力,与行星的质量成正比,与行星和太阳间距离的二次方成反比:

教师活动:这是太阳对不同行星的引力推导方法的一种,现在我们一起再用第二种方法探究……

设计说明:采用猜测→数据拟合验证→猜测→数据拟合验证→正确结论的科学研究方法,形式多样,开阔了学生的眼界。较之课本上呆板的公式推导,更能引学生的兴趣,提高了学生的积极性。在数据拟合的推导部分,教学中完成了a-1/r、和a-1/r2

图像的拟合,但课后反思,如果能再做一个a-1/r3

的图像,予以比较效果更好。如果教学进度、时间允许,可以让学生描点作图,对学生的教育应该更深刻,教学效果更佳。

探究2:

教师活动:太阳与行星间的引力F跟行星到太阳的距离有关,然而它们之间有什么定量关系呢?关于这个问题我们可以将行星的运动简化行星绕太阳做匀速圆周运动。那么太阳对行星的引力,就等于行星做匀速圆周运动的向心力。如果设行星的质量为m,速度为v,运行周期为T,行星到太阳的距离为r,则行星绕太阳做匀速圆周运动的向心力可以怎样表示?

学生活动:向心力可以表示为

=

教师活动:在天文观测中我们应该用哪个方程来探究向心力呢?

学生活动:天文观测中难以直接得到行星运动的速度v,但可以得到行星公转的周期T,因此应该用来表示向心力。

教师活动:能不能根据得到的结论?

学生活动:不同行星的公转周期是不同的,所以不能说。

教师活动:而且要寻找F跟的关系,那么表达式中就不应该出现周期T,所以要设法消去上式中的T,应该怎么消呢?

学生活动:可以把开普勒第三定律变形为,代入上式得到:

? 或??????????????①

教师活动:我们注意到K是一个与行星无关,而仅与太阳有关的常数,这表明太阳对不同行星的引力,与行星的质量成正比,与行星和太阳间距离的二次方成反比。

教师活动:但是,如果中心天体的质量发生变化,引力F变不变呢?

用叠加的观点分析此问题,可以得出:F将变化,且M增大,F也增大;反之亦然。很显然,F还应与中心天体的质量M有关,它们之间有什么关系呢?怎样研究F与M的关系呢?(思考1分钟)

思路分析:刚才我们选择行星为研究对象,研究的结果中并没有出现太阳质量M。下面我们不妨尝试以太阳为研究对象,看看行星对太阳的引力什么特征?

对于太阳对行星的引力,太阳是施力物,而根据牛顿第三定律,太阳也要受到行星大小相等,方向相反的引力作用,对于这个引力,太阳又是受力物。对称性是许多物理规律的一个重要特性。如果太阳与行星,行星与卫星间的引力是同种性质的力,那么行星对太阳的引力是不是也应该与太阳的质量成正比呢?如果这个猜想是正确的,那么行星对太阳的引力又可以表示成什么呢?

学生活动:(讨论、推导、交流),???

或???????②(M为太阳质量,是与行星有关的常数)

教师活动:很好,太阳对行星的引力和行星对太阳的引力有什么关系?你能结合①、②式得到什么关系?

学生活动:……,这两个力是作用力与反作用力的关系,根据牛顿第三定律可知:,由①②得:?????????

???????③

教师活动:如果把这个结论进一步拓展,你还能得到什么结论?

学生活动:应该还可以得到:

教师活动:看到这样的式子,你是不是有些兴奋?是不是能发现些什么?

学生活动:我觉得从应该可以得到比值应该是个常数。

教师活动:这个想法很大胆,但是从可以下结论认为是常数吗?你的结论还只能是个猜想或假设,当然这个想法非常具有建设性。不过我们还应该进行验证。

?如果这个猜想成立,即(C是一个常数),那么①②式中的又可以怎样表示?如果再把它们代回到①②式,你又能有什么发现?

学生活动:……,可以得到:

教师活动:注意到是个常数,可以用令,这个结论也可以写成:,方向:太阳与行星间引力的方向沿着二者的连线。

适用范围:太阳与行星间的引力

教师活动:上面,我们用自己的手和脑,得到了太阳与行星间的引力公式。我们今天得到的结论是万有引力定律么?

讲述:通过演绎推理得到的结论,推广到一般意义上的规律,在科学上是十分严谨的事情,需要经过实践和实验的检验。

设计说明:书本上根据太阳对不同行星的引力,行星对太阳的引力,推导太阳与行星间的引力为过于牵强附会,不符合学科的认知规律,学生不易接受,学生感到很茫然,而用该方法思路过程很严密,学生容易掌握。

【作业设计】

推导太阳与行星间的引力;

六、板书设计

太阳与行星间的引力

探究1、行星饶太阳运动向心加速度为,根据牛顿第二定律,

太阳对不同行星的引力:

探究2(1)太阳对行星的引力大小:

结论:或(1)

(2)行星对太阳的引力

结论:??

或(2)

(3)由(1)、(2)式得,设,则,令

(4)太阳与行星间的引力:

是比例系数,与太阳、行星都没有关系

方向:太阳与行星间引力的方向沿着二者的连线。

适用范围:太阳与行星间的引力

【创新点】

1、根据行星与太阳之间距离和行星饶太阳旋转的周期数据通过EXCEL软件探究行星饶太阳旋转的加速度与半径的关系;

2、通过严谨合理的数学推导得,学生知道它的来龙去脉,真正理解其中道理,更容易接受。

1

各位评委专家,您们好!我说课的题目是高中物理人教版必修2第6章第2节《太阳与行星间的引力》。下面,我将从课标和教材分析、教学目标、重点和难点、教法与学法、教学过程及板书设计六个方面进行说课。

一、课标、教材分析、学情分析

课标:课标中对本节没有具体要求,但是本节对前面所学《行星的运动》和后面学习《万有引力定律》起着承上启下的作用,还是要充分重视。

教材:在行星运动规律与万有引力定律两节内容之间安排本节内容,是为了更突出发现万有引力定律的这个科学过程。如果说上一节内容是从运动学角度描述行星运动的话,那么,本节内容是从动力学角度来研究行星运动的,研究过程是依据已有规律进行的演绎推理过程。教科书在尊重历史事实的前提下,通过一些逻辑思维的铺垫,让学生以自己现有的知识基础身于历史的背景下,经历一次“发现”万有引力的过程,因此体验物理学研究问题的方法就成为主要的教学目标。

学情:在学太阳对行星的引力之前,学生已经对力、重力、向心力、加速度、重力加速度、向心加速度等概念有了较好的理解,并且掌握自由落体运动和圆周运动等运动规律,能熟练运用牛顿运动定律解决动力学问题。已经完全具备深入探究和学习万有引力定律的起点能力。所以在推导太阳与行星运动规律时,教师可以要求学生自主地运用原有已经的知识进行推导,并要求说明每一步推理的理论依据是什么,教师仅在难点问题上做适当的点拨。

二、教学目标

知识与技能

1、了解关于行星绕太阳运动的不同观点和引力思想形成的历程。

2、知道行星绕太阳运动的原因,知道太阳与行星间存在着引力作用,知道行星绕太阳做匀速圆周运动向心力来源;

3、知道太阳与行星间引力的方向和表达式,知道牛顿定律在推导太阳与行星间引力时的作用,领会将不易测量的物理量转化为易测量物理量的方法。

过程与方法

1、追寻得出太阳与行星间引力的科学探究过程,认识科学探究中交流和独创的意义;

2、了解物理学的研究方法,认识物理模型和数学工具在物理学发展过程中的作用;

3、通过思维程序

“提出问题→猜想与假设→理论分析→实验观测

→验证结论”培养学生探究思维能力。

情感态度与价值观

1、领略自然界的奇妙与和谐,蕴涵其中的规律之简洁,发展对科学的好奇心与求知欲,乐于探究自然界的奥秘,体验探索自然规律的艰辛与喜悦;

2、培育与他人合作的精神,将自己的见解与他人交流的愿望。

三、教学重点、难点

太阳与行星间的引力的推导思路和过程;

四、教法和学法

“引导探究”教学法,引导学生动手参与推导过程,关注学生推导细节并及时交流和反馈,总结推导步骤;教师呈现推导过程要层次分明,突出关键。

独立思考、合作交流、小组讨论的方式完成探究的过程,让学生真正体验科学探究的方法。

【教学资源】

1、

教学课件

(PPT文件)

2、

行星运动数据

(excel文件)

3、

曲线拟合工具

(excel软件)

4、多媒体教学设备

五、教学过程

【复习旧课】

(引导学生回答,教师及时纠正补充)

教师活动:请同学们从运动的描述角度思考,开普勒行星运动定律的物理意义?(提问)

学生活动:

教师活动:课件展示开普勒三定律

开普勒在1609和1619年发表了行星运动的三个定律,解决了描述行星运动的问题,但好奇的人们,面向天穹,深情地叩问:是什么力量支配着行星绕着太阳做如此和谐而有规律的运动呢?(问题的提出:)

引导学生思考:

问题1:行星在椭圆轨道上运动是否需要力?这个力是什么力提供的?大小跟太阳与行星间的距离有什么关系吗?

学生活动:

问题2:.行星的实际运动是椭圆运动,但我们还不知道求出椭圆运动加速度的运动学公式,我们现在怎么办?把它简化为什么运动呢?

学生活动:猜测可以简化为圆周运动。

行星

轨道半长轴(106km)

轨道半短轴(106km)

水星

57.9

56.7

金星

108.2

108.1

地球

149.6

149.5

火星

227.9

226.9

木星

778.3

777.4

土星

1427.0

1424.8

天王星

2882.3

2879.1

海王星

4523.9

4523.8

问题3:.既然把行星绕太阳的运动简化

为圆周运动。那么行星绕太阳的运动可进

一步简化为匀速圆周运动吗?为什么?

学生活动:.猜测可以简化为匀速圆周运动。

教师活动:多媒体展示八大行星的轨道数据:

观察八大行星的轨道半长轴与半短轴的区别并结合开普勒第二定律的内容得到结论:行星绕太阳的运动可以看作是匀速圆周运动。(简化模型)

教师活动:

引导学生总结:行星做曲线运动→必受到力的作用→把行星绕太阳的运动简化为圆周运动→进一步简化为匀速圆周运动。

设计说明:依照已学知识点提出问题,然后让学生个体作答解决问题,同时不断抛出新的讨论点,引导学生积极参与讨论探究。模型简化也经过先猜测再推理的过程。

【新课教学】

一、人类对行星运动规律原因认识的过程:

教师活动:介绍十七世纪前以及伽俐略,开普勒,笛卡儿的观点:

17世纪前:行星理所应当的做这种完美的圆周运动;

伽利略:一切物体都有合并的趋势,这种趋势导致物体做圆周运动;

开普勒:受到了来自太阳的类似于磁力的作用。

笛卡儿:在行星的周围有旋转的物质作用在行星上,使得行星绕太阳运动。

进一步介绍:

到牛顿这个时代的时候,科学家们对这个问题有了更进一步的认识,例如胡克、哈雷等,他们认为行星绕地球运动受到太阳对它的引力,甚至证明了行星轨道如果为圆形,引力的大小跟太阳距离的二次方成反比,但无法证明在椭圆轨道下,引力也遵循这个规律。(猜想与假设)

牛顿在前人的基础上,证明了如果太阳和行星的引力与距离的二次方成反比,则行星的轨迹是椭圆,并且阐述了普遍意义下的万有引力定律。

过渡:

这一节和下一节,我们将追寻牛顿的足迹,用自己的手和脑,重新“发现”万有引力定律。由于受到数学知识的限制,我们要对行星绕太阳的运动进行简化,简化为匀速圆周运动。

二、引力的推导:

思路:已知运动规律-------->求受力规律(太阳对行星的引力)

探究1:

教师活动:我这里有太阳系的行星运动的一些数据,现在我们来分析一下这些数据,寻找加速度与距离之间的关系。

EXCEL文件:行星运动数据(周期,太阳与行星距离)下表左部分

行星

周期

周期(秒)

与太阳距离r(百万千米)

与太阳距离r(米)

加速度a

水星

87.969日

7600521.6

57.9

5.8E+10

4.0E-02

金星

224.7日

19414080.0

106.2

1.1E+11

1.1E-02

地球

365.256日

31558118.4

149.6

1.5E+11

6.0E-03

火星

687日

59356800.0

227.9

2.3E+11

2.6E-03

木星

11.86年

374016960.0

778.0

7.8E+11

2.2E-04

土星

29.5年

930312000.0

1427.0

1.4E+12

6.6E-05

天王星

84年

2649024000.0

2870.0

2.9E+12

1.6E-05

海王星

164.8年

5182894080.0

4496.0

4.5E+12

6.7E-06

首先我们要算出各大行星的加速度。请同学们按分组,每组计算一个行星的加速度。

学生活动:计算行星加速度,并反馈汇总。填入上表右部分。

教师活动:现在我们已经得到一组加速度和距离的数据,观察一下,猜测它们之间存在怎样的关系?

学生活动:可能是反比关系。

教师活动:如何验证我们的猜测是否正确?

如果加速度与距离成反比关系,我们做出a-1/r图像,应该是一条直线。我们验证一下。课堂上当场通过EXCEL软件输入数据产生图象如下图:

引导、指导、提问:经过验证,猜测不正确,那么我们继续猜测,它们之间存在怎样的关系呢?

学生活动:……

教师活动:……

学生活动:可能是与r平方成反比关系。

教师活动:如果加速度与距离平方成反比关系,我们做出a-1/r2图像,应该是一条直线。我们再验证一下,通过EXCEL软件输入数据产生图象如下图:

讲述:通过猜测与假设、图象验证、再假设再验证,得出结论等一系列科学探究过程,我们终于得到了正确的结论:行星的加速度a与行星到太阳的距离r的二次方成反比。

进而我们可以推导出引力与距离之间的关系,根据牛顿第二定律,

即太阳对不同行星的引力,与行星的质量成正比,与行星和太阳间距离的二次方成反比:

教师活动:这是太阳对不同行星的引力推导方法的一种,现在我们一起再用第二种方法探究……

设计说明:采用猜测→数据拟合验证→猜测→数据拟合验证→正确结论的科学研究方法,形式多样,开阔了学生的眼界。较之课本上呆板的公式推导,更能引学生的兴趣,提高了学生的积极性。在数据拟合的推导部分,教学中完成了a-1/r、和a-1/r2

图像的拟合,但课后反思,如果能再做一个a-1/r3

的图像,予以比较效果更好。如果教学进度、时间允许,可以让学生描点作图,对学生的教育应该更深刻,教学效果更佳。

探究2:

教师活动:太阳与行星间的引力F跟行星到太阳的距离有关,然而它们之间有什么定量关系呢?关于这个问题我们可以将行星的运动简化行星绕太阳做匀速圆周运动。那么太阳对行星的引力,就等于行星做匀速圆周运动的向心力。如果设行星的质量为m,速度为v,运行周期为T,行星到太阳的距离为r,则行星绕太阳做匀速圆周运动的向心力可以怎样表示?

学生活动:向心力可以表示为

=

教师活动:在天文观测中我们应该用哪个方程来探究向心力呢?

学生活动:天文观测中难以直接得到行星运动的速度v,但可以得到行星公转的周期T,因此应该用来表示向心力。

教师活动:能不能根据得到的结论?

学生活动:不同行星的公转周期是不同的,所以不能说。

教师活动:而且要寻找F跟的关系,那么表达式中就不应该出现周期T,所以要设法消去上式中的T,应该怎么消呢?

学生活动:可以把开普勒第三定律变形为,代入上式得到:

? 或??????????????①

教师活动:我们注意到K是一个与行星无关,而仅与太阳有关的常数,这表明太阳对不同行星的引力,与行星的质量成正比,与行星和太阳间距离的二次方成反比。

教师活动:但是,如果中心天体的质量发生变化,引力F变不变呢?

用叠加的观点分析此问题,可以得出:F将变化,且M增大,F也增大;反之亦然。很显然,F还应与中心天体的质量M有关,它们之间有什么关系呢?怎样研究F与M的关系呢?(思考1分钟)

思路分析:刚才我们选择行星为研究对象,研究的结果中并没有出现太阳质量M。下面我们不妨尝试以太阳为研究对象,看看行星对太阳的引力什么特征?

对于太阳对行星的引力,太阳是施力物,而根据牛顿第三定律,太阳也要受到行星大小相等,方向相反的引力作用,对于这个引力,太阳又是受力物。对称性是许多物理规律的一个重要特性。如果太阳与行星,行星与卫星间的引力是同种性质的力,那么行星对太阳的引力是不是也应该与太阳的质量成正比呢?如果这个猜想是正确的,那么行星对太阳的引力又可以表示成什么呢?

学生活动:(讨论、推导、交流),???

或???????②(M为太阳质量,是与行星有关的常数)

教师活动:很好,太阳对行星的引力和行星对太阳的引力有什么关系?你能结合①、②式得到什么关系?

学生活动:……,这两个力是作用力与反作用力的关系,根据牛顿第三定律可知:,由①②得:?????????

???????③

教师活动:如果把这个结论进一步拓展,你还能得到什么结论?

学生活动:应该还可以得到:

教师活动:看到这样的式子,你是不是有些兴奋?是不是能发现些什么?

学生活动:我觉得从应该可以得到比值应该是个常数。

教师活动:这个想法很大胆,但是从可以下结论认为是常数吗?你的结论还只能是个猜想或假设,当然这个想法非常具有建设性。不过我们还应该进行验证。

?如果这个猜想成立,即(C是一个常数),那么①②式中的又可以怎样表示?如果再把它们代回到①②式,你又能有什么发现?

学生活动:……,可以得到:

教师活动:注意到是个常数,可以用令,这个结论也可以写成:,方向:太阳与行星间引力的方向沿着二者的连线。

适用范围:太阳与行星间的引力

教师活动:上面,我们用自己的手和脑,得到了太阳与行星间的引力公式。我们今天得到的结论是万有引力定律么?

讲述:通过演绎推理得到的结论,推广到一般意义上的规律,在科学上是十分严谨的事情,需要经过实践和实验的检验。

设计说明:书本上根据太阳对不同行星的引力,行星对太阳的引力,推导太阳与行星间的引力为过于牵强附会,不符合学科的认知规律,学生不易接受,学生感到很茫然,而用该方法思路过程很严密,学生容易掌握。

【作业设计】

推导太阳与行星间的引力;

六、板书设计

太阳与行星间的引力

探究1、行星饶太阳运动向心加速度为,根据牛顿第二定律,

太阳对不同行星的引力:

探究2(1)太阳对行星的引力大小:

结论:或(1)

(2)行星对太阳的引力

结论:??

或(2)

(3)由(1)、(2)式得,设,则,令

(4)太阳与行星间的引力:

是比例系数,与太阳、行星都没有关系

方向:太阳与行星间引力的方向沿着二者的连线。

适用范围:太阳与行星间的引力

【创新点】

1、根据行星与太阳之间距离和行星饶太阳旋转的周期数据通过EXCEL软件探究行星饶太阳旋转的加速度与半径的关系;

2、通过严谨合理的数学推导得,学生知道它的来龙去脉,真正理解其中道理,更容易接受。

1