高中历史人民版必修一1.3-君主专制政体的演进和强化 课件(共29张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中历史人民版必修一1.3-君主专制政体的演进和强化 课件(共29张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 953.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-10-25 15:07:02 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

三、君主专制政体的演进与强化

1.皇帝制度的创立

2.皇权的表现

3.皇帝制度的实质

4.皇帝制度的特征

秦始皇

三大特点

封建君主专制政治体制。

①独断性和随意性;②官制以维护皇权、服务于皇帝为基本原则;③君臣关系的实质是“主子”和“奴才”的关系。

一、法令出一

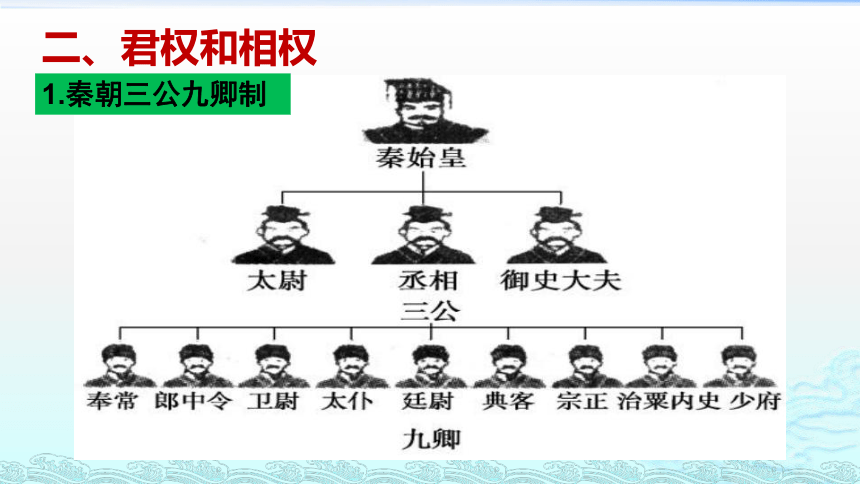

二、君权和相权

1.秦朝三公九卿制

(1)汉初继承秦制,位尊权重

(2)汉武帝

汉武帝

2、汉代帝相矛盾的发展

①频繁更换丞相

②布衣将相

③设“中朝”压制相权。

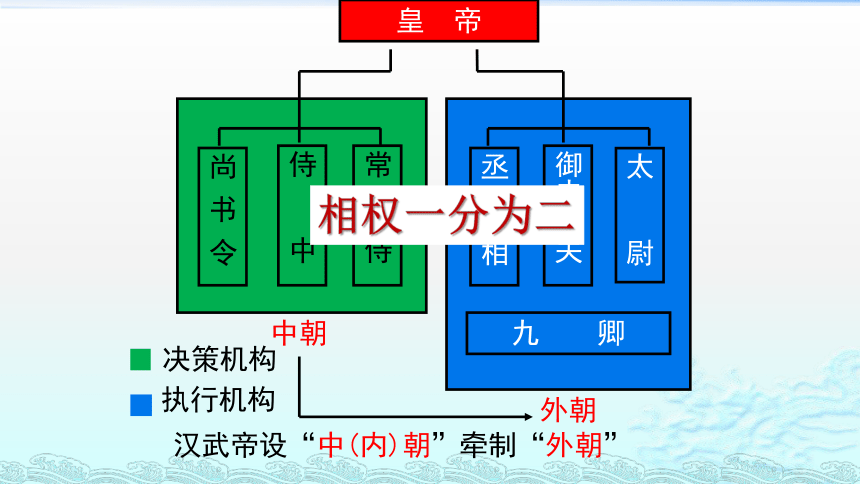

决策机构

执行机构

汉武帝设“中(内)朝”牵制“外朝”

皇

帝

尚

书

令

侍

中

常

侍

丞

相

御史大夫

太

尉

九

卿

中朝

外朝

相权一分为二

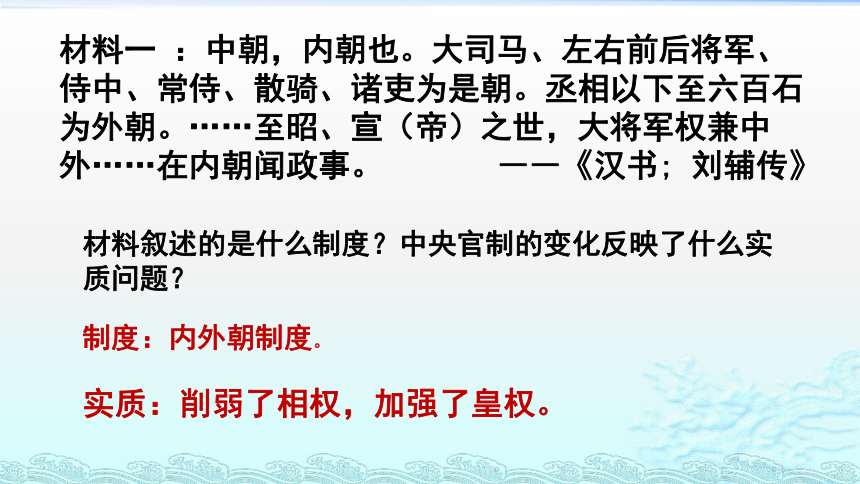

材料一

:中朝,内朝也。大司马、左右前后将军、侍中、常侍、散骑、诸吏为是朝。丞相以下至六百石为外朝。……至昭、宣(帝)之世,大将军权兼中外……在内朝闻政事。

――《汉书;

刘辅传》

材料叙述的是什么制度?中央官制的变化反映了什么实质问题?

制度:内外朝制度。

实质:削弱了相权,加强了皇权。

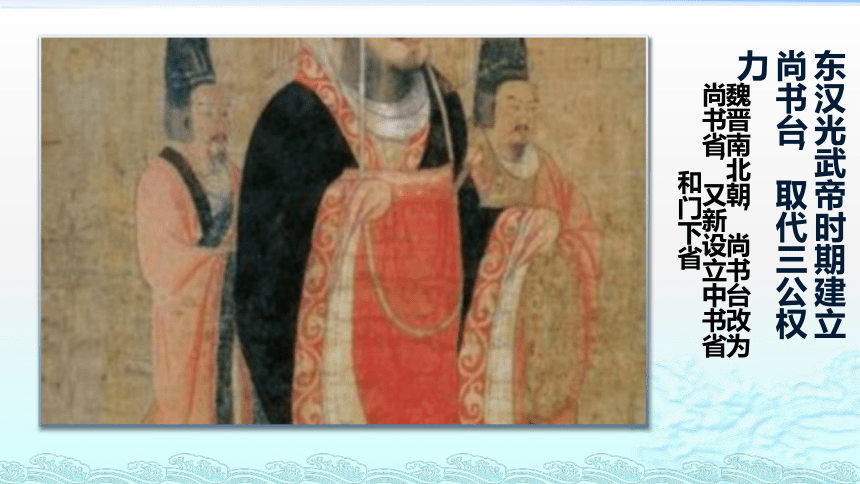

东汉光武帝时期建立尚书台,取代三公权力

魏晋南北朝,尚书台改为尚书省,又新设立中书省和门下省

皇

帝

门下省

尚书省

中书省

(起草政令)

(执行

政务)

(封驳审议)

吏部

户部

礼部

兵部

刑部

工部

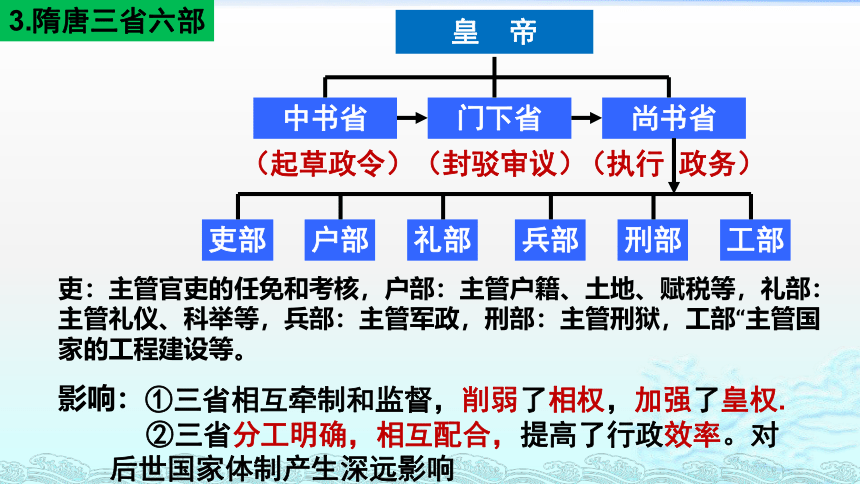

吏:主管官吏的任免和考核,户部:主管户籍、土地、赋税等,礼部:主管礼仪、科举等,兵部:主管军政,刑部:主管刑狱,工部“主管国家的工程建设等。

影响:

3.隋唐三省六部

①三省相互牵制和监督,削弱了相权,加强了皇权.

②三省分工明确,相互配合,提高了行政效率。对后世国家体制产生深远影响

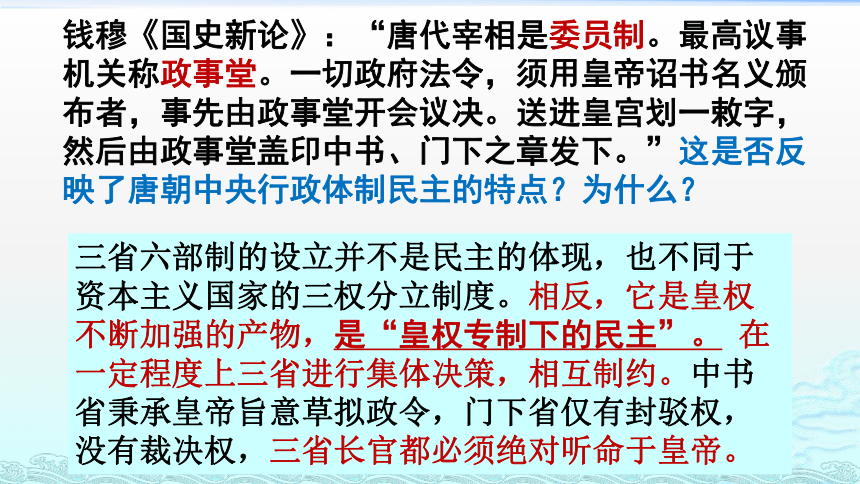

钱穆《国史新论》:“唐代宰相是委员制。最高议事机关称政事堂。一切政府法令,须用皇帝诏书名义颁布者,事先由政事堂开会议决。送进皇宫划一敕字,然后由政事堂盖印中书、门下之章发下。”这是否反映了唐朝中央行政体制民主的特点?为什么?

三省六部制的设立并不是民主的体现,也不同于资本主义国家的三权分立制度。相反,它是皇权不断加强的产物,是“皇权专制下的民主”。

在一定程度上三省进行集体决策,相互制约。中书省秉承皇帝旨意草拟政令,门下省仅有封驳权,没有裁决权,三省长官都必须绝对听命于皇帝。

度

支

盐

铁

户

部

同平章事(宰相)

枢密院

(三衙)

侍

卫

马

军

司

殿

前

司

侍

卫

步

军

司

皇

帝

(财政

机构)

(行政

机构)

(军事

机构)

三司

中书门下

参

知

政

事

相权进一步削弱

4.宋朝二府三司

5.元朝中书省

①元朝基本上沿袭金宋旧制。

一省二院一台:中央设中书省(行政)、枢密院(军事)、宣政院(宗教和西藏)、御史台(监察)。

②宣政院是元朝设立的一个特殊的机构,它既是管理全国佛教事务的机关,又直接统领吐蕃的政务和军事。

史料一:两汉时期,皇帝对丞相待之以礼。丞相竭见皇帝时,皇帝起立,赐丞相座。丞相病了,皇帝还要亲自去探视。隋唐时期的宰相大臣上朝奏事也有座位

史料二:有一天,宰相范质等人向宋太祖奏事,开始大臣还坐着,宋太祖说自己的眼睛昏花看不清,就让他们站到自己面前,指给他看。待范质等人回到原处,座位已被撤掉。此后,宰相大臣就只能站在皇帝面前议事了。

史料三:明代自朱元璋起,明文规定“大朝议”须“众官皆跪”。清朝的官僚上朝跪地时间特别长,以至于大臣们都备有特别的护膝。

通过这些故事,大家能发现什么历史信息?

(君权和相权的发展趋势?)

汉相坐议事

宋相站议事

明相跪议事

总结:中国古代削弱相权的主要的方式

总趋势:皇权不断加强,相权不断削弱:

1.分割相权:一分为二、为多,使之相互牵制,从而保证皇权独尊

2.转移相权:由外朝或外廷大臣向内朝或内臣、宦官转移

三、中国古代王朝的监察体制

1、监察机构的设置

(1)秦朝:

①中央:御史大夫

②地方:郡设监御史

(2)西汉:

①中央:御史府(御史大夫)

②地方:司隶校尉

州设刺史(汉武帝)

(3)唐朝:御史台

(4)宋朝:中央:御史台,地方:提点刑狱司

(5)元朝:中央:御史台,地方:提刑按察司

(6)明、清:中央:都察院、六科给事中,地方:按察使司

2、评价

积极:作为一种常设的政治制度,在整顿吏治,打击地方割据势力,维护中央集权,谏正皇帝过失,防止决策失误等方面发挥了重要作用。加强了皇权适应了专制主义王朝实行有效统治的需要。

消极:它是君主专制的产物,本质决定了它的效能必然有限,并不从根本上约束皇权,也不能杜绝官僚队伍中的腐败和低效现象,

五、地方行政制度的设立

1、秦朝:郡县制

2、汉:汉初——郡国并行;汉武帝推恩令,郡县制

汉末——州、郡、县

3、唐朝——道、州、县(藩镇割据)

4、宋——路、州、县

5、元——行省制度

总趋势:中央集权不断加强,地方权力不断减弱

“郡国并行制”

郡(郡县)

国(王国-侯国)同姓诸侯国

刘邦所封的同姓诸侯王的封国,占据了国土的大部。……诸侯王占据了全国大片土地,其中尤以齐、楚、吴三国最大,几乎“分天下半”(《史记·吴王濞列传》,这里指占王国天下的一半)。当时全国大约有五十四个郡,各诸侯国就占三十九个郡,仅齐一国就有七郡。归西汉王朝中央政府统辖的,只有十五个郡了……。显然,属西汉中央政府统辖的只是当时中国的中、西部一小部分地区,而北、东、南一大片地区则是分属各诸侯王国的。从人口数量比较,据有的学者推算,汉初人口总数约有一千三百万。而西汉政府直接统治地区的人口约为:户九十七万,人口四百五十万;属于诸侯王国的人口约为:户一百八十万,口八百五十万。这样,中央直接统辖的地区与诸侯王国地区的人口比为5.29:10。

——林剑鸣《秦汉史》

刘邦大封同姓王

天下之势,方病大肿。一胫之大几如要(腰),一指之大几如股,平居不可屈信,一二指搐,身虑亡聊。失今不治,必为锢疾,后虽有扁鹊,不能为已。……亲者或亡(无)分地以安天下,疏者或制大权以偪(逼)天子,……可痛哭者,此病是也。

——贾谊《治安策》

贾谊在《治安策》中,把汉文帝时诸侯国和中央的关系比做人体,诸侯国力量过于强大,中央集权必然受到极大削弱,好像一个很重的病人。贾谊这段话,把当时中央和诸侯国之间的矛盾比喻得十分形象(尾大不掉)。

中央和诸侯王的矛盾激化

《治安策》:欲天下之治安,莫若众建诸侯而少其力。力少则易使以义,国小则亡邪心。令海内之势如身之使臂,臂之使指,莫不制从。诸侯之君不敢有异心,辐凑并进而归命天子。

晁错给景帝上《削藩策》:"今削之亦反,不削亦反。削之,其反亟,祸小;不削之,其反迟,祸大。

七国之乱

直接原因:景帝削藩

根本原因:高祖分封

同姓王

结果:军政归中央

汉高祖

汉景帝

汉武帝

郡国并行制

削藩、平叛

?

(主父)偃说上(汉武帝)曰:“古者诸侯地不过百里,强弱之形易制。今诸侯或连城数十,地方千里。缓则骄奢易为淫乱;急则阻其强而合从以朔京师。今以法割削,则逆节萌起,前日朝错是也。今诸侯子弟或十数,而適嗣代立,余虽骨肉,无尺地之封,则仁孝之道不宣。愿陛下令诸侯得推恩分子弟,以地侯之。彼人人喜得所愿,上以德施,实分其国。必稍自销弱矣。”于是上从其计。

——《汉书·主父偃传》

(汉武帝)令诸王得推恩封子弟为列侯,于是齐分为七,赵分为六,梁分为五,淮南分为三;又令诸侯十月献酎金,不如法者,国除,其县邑皆别属他郡。……自后诸侯王唯得衣食租税。

——《通典·职官》

汉武帝实行“推恩令”和

“酎金夺爵”,大大地打击了诸侯王和列侯的势力,使他们“唯得衣食租税”而已。从此,西汉分裂割据的王国问题得以解决。

元代的行省

1、行省设置

①全国设十行省

②中书省直辖“腹里”

③宣政院:藏区和佛教事务

A.行省受中央节制

民政——呈报中书省

军政——呈报枢密院

税收、调军——中央诏旨

朝觐、述职——定期向中央

受监督——中央设御使台

B.各行省的省官互迁

2、行省特点

3、行省作用

我国省制的开端。

便利了中央对地方的管理,对于加强中央集权。

利于统一多民族国家的巩固和扩大。

中早期积极为主

后期消极为主

1)有利于巩固多民族国家统一,

2)有利于维护国家领土主权完整

3)有利于封建经济文化交流与发展

4)有利于社会经济发展

5)有利于民族大融合。

1)易形成暴政统治和腐败现象,成为阻碍历史发展的因素

2)思想文化专制,阻碍科技文化进步

3)明清时期,严重阻碍资本主义萌芽发展,束缚社会进步

4)地方政治自主性、能动性受压制

专制主义中央集权的加强对中国社会的影响

专制主义中央集权制的强化

地方政治制度

中央官制(相权)的变化

监察制度的变化

选官制度的变化

地方行政机构的设置

中央政治制度

中国古代中央政治制度演变的特点:

中国古代地方管理制度演变的特点:

相权不断削弱,君权不断强化。

地方权利不断削弱,中央权利不断加强

三省六部制的实行标志着封建专制主义中央集权制度的完善,主要是因为(

)

A.废除了丞相,中央官制出现重大变革

B.政府决策呈现民主化趋势

C.三省相互牵制,有利于皇权的加强

D.加强了对地方的控制

C

元朝的行省制度(

)

①有效地加强了对辽阔疆域的管理

②进一步加强了对边疆地区的管辖

③促进了中央集权制度的完善

④有利于巩固多民族国家的统一

A.①②③

B.①③④

C.②③④

D.①②③④

D

三、君主专制政体的演进与强化

1.皇帝制度的创立

2.皇权的表现

3.皇帝制度的实质

4.皇帝制度的特征

秦始皇

三大特点

封建君主专制政治体制。

①独断性和随意性;②官制以维护皇权、服务于皇帝为基本原则;③君臣关系的实质是“主子”和“奴才”的关系。

一、法令出一

二、君权和相权

1.秦朝三公九卿制

(1)汉初继承秦制,位尊权重

(2)汉武帝

汉武帝

2、汉代帝相矛盾的发展

①频繁更换丞相

②布衣将相

③设“中朝”压制相权。

决策机构

执行机构

汉武帝设“中(内)朝”牵制“外朝”

皇

帝

尚

书

令

侍

中

常

侍

丞

相

御史大夫

太

尉

九

卿

中朝

外朝

相权一分为二

材料一

:中朝,内朝也。大司马、左右前后将军、侍中、常侍、散骑、诸吏为是朝。丞相以下至六百石为外朝。……至昭、宣(帝)之世,大将军权兼中外……在内朝闻政事。

――《汉书;

刘辅传》

材料叙述的是什么制度?中央官制的变化反映了什么实质问题?

制度:内外朝制度。

实质:削弱了相权,加强了皇权。

东汉光武帝时期建立尚书台,取代三公权力

魏晋南北朝,尚书台改为尚书省,又新设立中书省和门下省

皇

帝

门下省

尚书省

中书省

(起草政令)

(执行

政务)

(封驳审议)

吏部

户部

礼部

兵部

刑部

工部

吏:主管官吏的任免和考核,户部:主管户籍、土地、赋税等,礼部:主管礼仪、科举等,兵部:主管军政,刑部:主管刑狱,工部“主管国家的工程建设等。

影响:

3.隋唐三省六部

①三省相互牵制和监督,削弱了相权,加强了皇权.

②三省分工明确,相互配合,提高了行政效率。对后世国家体制产生深远影响

钱穆《国史新论》:“唐代宰相是委员制。最高议事机关称政事堂。一切政府法令,须用皇帝诏书名义颁布者,事先由政事堂开会议决。送进皇宫划一敕字,然后由政事堂盖印中书、门下之章发下。”这是否反映了唐朝中央行政体制民主的特点?为什么?

三省六部制的设立并不是民主的体现,也不同于资本主义国家的三权分立制度。相反,它是皇权不断加强的产物,是“皇权专制下的民主”。

在一定程度上三省进行集体决策,相互制约。中书省秉承皇帝旨意草拟政令,门下省仅有封驳权,没有裁决权,三省长官都必须绝对听命于皇帝。

度

支

盐

铁

户

部

同平章事(宰相)

枢密院

(三衙)

侍

卫

马

军

司

殿

前

司

侍

卫

步

军

司

皇

帝

(财政

机构)

(行政

机构)

(军事

机构)

三司

中书门下

参

知

政

事

相权进一步削弱

4.宋朝二府三司

5.元朝中书省

①元朝基本上沿袭金宋旧制。

一省二院一台:中央设中书省(行政)、枢密院(军事)、宣政院(宗教和西藏)、御史台(监察)。

②宣政院是元朝设立的一个特殊的机构,它既是管理全国佛教事务的机关,又直接统领吐蕃的政务和军事。

史料一:两汉时期,皇帝对丞相待之以礼。丞相竭见皇帝时,皇帝起立,赐丞相座。丞相病了,皇帝还要亲自去探视。隋唐时期的宰相大臣上朝奏事也有座位

史料二:有一天,宰相范质等人向宋太祖奏事,开始大臣还坐着,宋太祖说自己的眼睛昏花看不清,就让他们站到自己面前,指给他看。待范质等人回到原处,座位已被撤掉。此后,宰相大臣就只能站在皇帝面前议事了。

史料三:明代自朱元璋起,明文规定“大朝议”须“众官皆跪”。清朝的官僚上朝跪地时间特别长,以至于大臣们都备有特别的护膝。

通过这些故事,大家能发现什么历史信息?

(君权和相权的发展趋势?)

汉相坐议事

宋相站议事

明相跪议事

总结:中国古代削弱相权的主要的方式

总趋势:皇权不断加强,相权不断削弱:

1.分割相权:一分为二、为多,使之相互牵制,从而保证皇权独尊

2.转移相权:由外朝或外廷大臣向内朝或内臣、宦官转移

三、中国古代王朝的监察体制

1、监察机构的设置

(1)秦朝:

①中央:御史大夫

②地方:郡设监御史

(2)西汉:

①中央:御史府(御史大夫)

②地方:司隶校尉

州设刺史(汉武帝)

(3)唐朝:御史台

(4)宋朝:中央:御史台,地方:提点刑狱司

(5)元朝:中央:御史台,地方:提刑按察司

(6)明、清:中央:都察院、六科给事中,地方:按察使司

2、评价

积极:作为一种常设的政治制度,在整顿吏治,打击地方割据势力,维护中央集权,谏正皇帝过失,防止决策失误等方面发挥了重要作用。加强了皇权适应了专制主义王朝实行有效统治的需要。

消极:它是君主专制的产物,本质决定了它的效能必然有限,并不从根本上约束皇权,也不能杜绝官僚队伍中的腐败和低效现象,

五、地方行政制度的设立

1、秦朝:郡县制

2、汉:汉初——郡国并行;汉武帝推恩令,郡县制

汉末——州、郡、县

3、唐朝——道、州、县(藩镇割据)

4、宋——路、州、县

5、元——行省制度

总趋势:中央集权不断加强,地方权力不断减弱

“郡国并行制”

郡(郡县)

国(王国-侯国)同姓诸侯国

刘邦所封的同姓诸侯王的封国,占据了国土的大部。……诸侯王占据了全国大片土地,其中尤以齐、楚、吴三国最大,几乎“分天下半”(《史记·吴王濞列传》,这里指占王国天下的一半)。当时全国大约有五十四个郡,各诸侯国就占三十九个郡,仅齐一国就有七郡。归西汉王朝中央政府统辖的,只有十五个郡了……。显然,属西汉中央政府统辖的只是当时中国的中、西部一小部分地区,而北、东、南一大片地区则是分属各诸侯王国的。从人口数量比较,据有的学者推算,汉初人口总数约有一千三百万。而西汉政府直接统治地区的人口约为:户九十七万,人口四百五十万;属于诸侯王国的人口约为:户一百八十万,口八百五十万。这样,中央直接统辖的地区与诸侯王国地区的人口比为5.29:10。

——林剑鸣《秦汉史》

刘邦大封同姓王

天下之势,方病大肿。一胫之大几如要(腰),一指之大几如股,平居不可屈信,一二指搐,身虑亡聊。失今不治,必为锢疾,后虽有扁鹊,不能为已。……亲者或亡(无)分地以安天下,疏者或制大权以偪(逼)天子,……可痛哭者,此病是也。

——贾谊《治安策》

贾谊在《治安策》中,把汉文帝时诸侯国和中央的关系比做人体,诸侯国力量过于强大,中央集权必然受到极大削弱,好像一个很重的病人。贾谊这段话,把当时中央和诸侯国之间的矛盾比喻得十分形象(尾大不掉)。

中央和诸侯王的矛盾激化

《治安策》:欲天下之治安,莫若众建诸侯而少其力。力少则易使以义,国小则亡邪心。令海内之势如身之使臂,臂之使指,莫不制从。诸侯之君不敢有异心,辐凑并进而归命天子。

晁错给景帝上《削藩策》:"今削之亦反,不削亦反。削之,其反亟,祸小;不削之,其反迟,祸大。

七国之乱

直接原因:景帝削藩

根本原因:高祖分封

同姓王

结果:军政归中央

汉高祖

汉景帝

汉武帝

郡国并行制

削藩、平叛

?

(主父)偃说上(汉武帝)曰:“古者诸侯地不过百里,强弱之形易制。今诸侯或连城数十,地方千里。缓则骄奢易为淫乱;急则阻其强而合从以朔京师。今以法割削,则逆节萌起,前日朝错是也。今诸侯子弟或十数,而適嗣代立,余虽骨肉,无尺地之封,则仁孝之道不宣。愿陛下令诸侯得推恩分子弟,以地侯之。彼人人喜得所愿,上以德施,实分其国。必稍自销弱矣。”于是上从其计。

——《汉书·主父偃传》

(汉武帝)令诸王得推恩封子弟为列侯,于是齐分为七,赵分为六,梁分为五,淮南分为三;又令诸侯十月献酎金,不如法者,国除,其县邑皆别属他郡。……自后诸侯王唯得衣食租税。

——《通典·职官》

汉武帝实行“推恩令”和

“酎金夺爵”,大大地打击了诸侯王和列侯的势力,使他们“唯得衣食租税”而已。从此,西汉分裂割据的王国问题得以解决。

元代的行省

1、行省设置

①全国设十行省

②中书省直辖“腹里”

③宣政院:藏区和佛教事务

A.行省受中央节制

民政——呈报中书省

军政——呈报枢密院

税收、调军——中央诏旨

朝觐、述职——定期向中央

受监督——中央设御使台

B.各行省的省官互迁

2、行省特点

3、行省作用

我国省制的开端。

便利了中央对地方的管理,对于加强中央集权。

利于统一多民族国家的巩固和扩大。

中早期积极为主

后期消极为主

1)有利于巩固多民族国家统一,

2)有利于维护国家领土主权完整

3)有利于封建经济文化交流与发展

4)有利于社会经济发展

5)有利于民族大融合。

1)易形成暴政统治和腐败现象,成为阻碍历史发展的因素

2)思想文化专制,阻碍科技文化进步

3)明清时期,严重阻碍资本主义萌芽发展,束缚社会进步

4)地方政治自主性、能动性受压制

专制主义中央集权的加强对中国社会的影响

专制主义中央集权制的强化

地方政治制度

中央官制(相权)的变化

监察制度的变化

选官制度的变化

地方行政机构的设置

中央政治制度

中国古代中央政治制度演变的特点:

中国古代地方管理制度演变的特点:

相权不断削弱,君权不断强化。

地方权利不断削弱,中央权利不断加强

三省六部制的实行标志着封建专制主义中央集权制度的完善,主要是因为(

)

A.废除了丞相,中央官制出现重大变革

B.政府决策呈现民主化趋势

C.三省相互牵制,有利于皇权的加强

D.加强了对地方的控制

C

元朝的行省制度(

)

①有效地加强了对辽阔疆域的管理

②进一步加强了对边疆地区的管辖

③促进了中央集权制度的完善

④有利于巩固多民族国家的统一

A.①②③

B.①③④

C.②③④

D.①②③④

D

同课章节目录

- 专题一:古代中国的政治制度

- 一:中国早期政治制度的特点

- 二:走向“大一统”的秦汉政治

- 三:君主专制政体的演进与强化

- 四:专制时代晚期的政治形态

- 专题二:近代中国维护国家主权的斗争

- 一:列强入侵与民族危机

- 二:中国军民维护国家主权的斗争

- 三:伟大的抗日战争

- 专题三:近代中国的民主革命

- 一:太平天国运动

- 二:辛亥革命

- 三:新民主主义革命

- 专题四:现代中国的政治建设与祖国统一

- 一:新中国初期的政治建设

- 二:政治建设的曲折历程及其历史性转折

- 三:“一国两制”的伟大构想及其实践

- 专题五:现代中国的对外关系

- 一:新中国初期的外交

- 二:外交关系的突破

- 三:新时期的外交政策与成

- 专题六:古代希腊、罗马的政治文明

- 一:民主政治的摇篮——古代希腊

- 二:卓尔不群的雅典

- 三:罗马人的法律

- 专题七:近代西方民主政治的确立与发展

- 一:代议制的确立与完善

- 二:美国1787年宪法

- 三:民主政治的扩展

- 专题八:解放人类的阳光大道

- 一:马克思主义的诞生

- 二:国际工人运动的艰辛历程

- 三:俄国十月社会主义革命

- 专题九:当今世界政治格局的多极化趋势

- 一:美苏争锋

- 二:新兴力量的崛起

- 三:多极化趋势的加强

- 学习与探究之一:秦朝在中国历史上的地位

- 学习与探究之二:模拟古罗马法庭