山东省泰安市岱岳区泰山国际学校2021届高三十月月考历史测试题 (解析版)

文档属性

| 名称 | 山东省泰安市岱岳区泰山国际学校2021届高三十月月考历史测试题 (解析版) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 378.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-10-25 15:45:44 | ||

图片预览

文档简介

泰山国际学校2021届高三十月月考1093470011290300历史试题

一、单选题

1.《太史公自序》载:“春秋之中,弑君三十六,亡国五十二,诸侯奔走,不得保其社稷者不可胜数。”这段话反映的本质问题是

A.诸侯争霸使诸侯国数目减少

B.诸侯国之间争夺土地和人口,互相残杀

C.分封制动摇,奴隶制度趋向崩溃

D.诸侯国弃国逃跑,井田制崩溃

2.西汉惠帝六年规定女子在15岁至30岁之间必须出嫁,否则多征税,此政策被历代王朝所借鉴。而民间则有“女大三,抱金砖”的婚俗。这体现了

A.政府鼓励早婚和人口繁衍 B.民间抵制政府的早婚规定

C.农业社会对劳动力的需求 D.多子多福的传统伦理观念

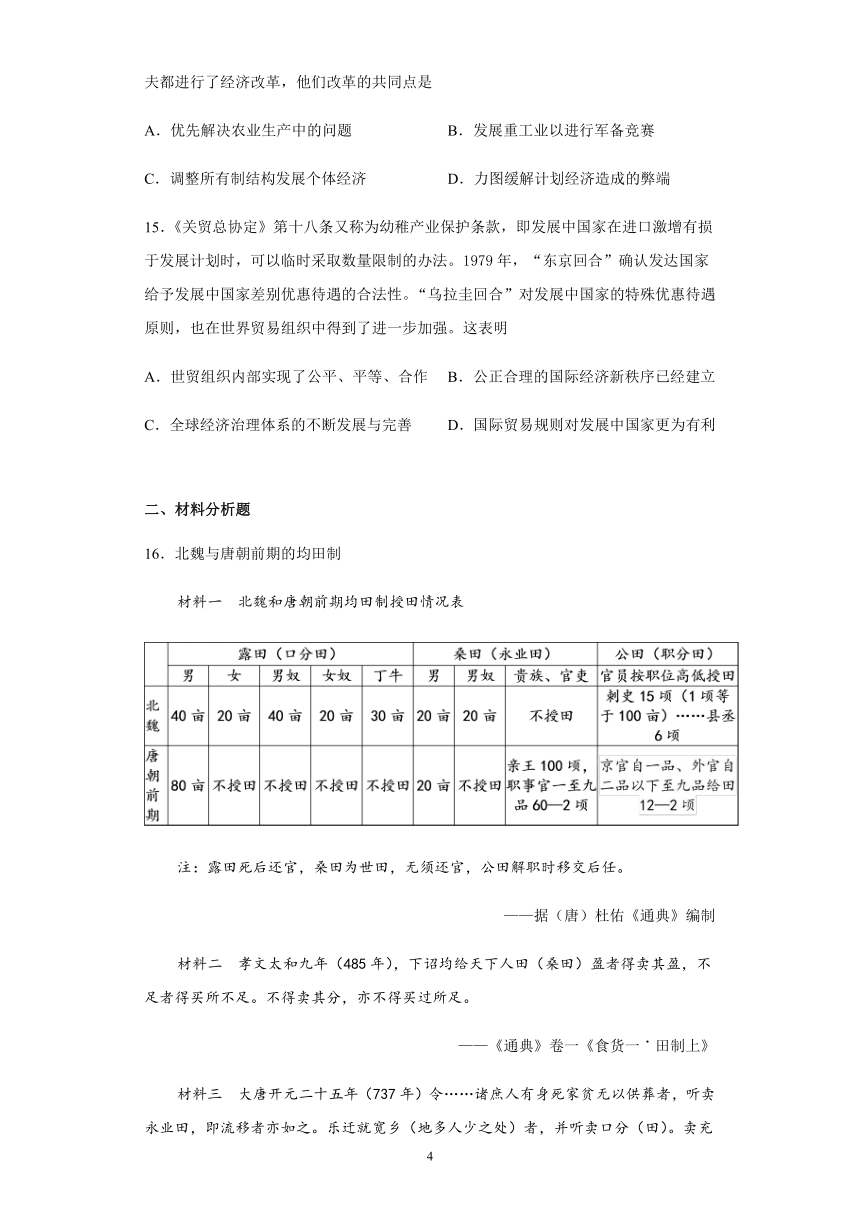

3.

上表为不同史籍关于北宋制度设计的历史记述,据此推断,北宋制度设计

A.通过分化兵权铲除割据基础 B.成效符合宋初君臣的构想,

C.保障政府机构合理发挥作用 D.致使旧弊虽除、新弊渐生

4.钱穆指出:“王安石的新法……之招人反对,根本上似乎还含有一个新旧思想的冲突……亦可说是两种态度之冲突。此两种态度,隐约表现在南北地域的区分上。新党大率多南方人,反对派则大率是北方人。”据此推断

A.经济的发展程度影响政治观念 B.变法触犯了大地主大官僚利益

C.变法措施加重了北方人的负担 D.变法集团内部出现了分裂倾向

5.顾炎武认为:天子、君主都是一种职位,并非神圣不可侵犯的称号。在古代,“君”是上下之通称,天子称“君”,人臣、诸侯、卿大夫亦称君,甚至奴婢称其主人,女称其父,妇称其舅,皆为“君”。天子只是“君”中的一种。材料中顾炎武

A.倡导君臣之间的平等关系 B.呼吁提高女性的政治地位

C.为否定专制寻找历史依据 D.痛斥了君主专制的弊端

6.陈旭麓在《近代中国社会的新陈代谢》中指出:“……在资本主义的世界性扩张过程中,非正义的侵略者同时又往往是历史发展过程中的进步者;而正义的反侵略者则常常同时是落后者。以贪欲为动机的侵略过程常被历史借助,从而在客观上多少成为一个进步改造落后的过程”。作者强调的是

A.要正确认识西方侵略动机 B.要辩证地分析东西方文明碰撞

C.要客观评价西方侵略的影响 D.要坚定维护国家主权

7.梁启超说:“海禁既开,外侮日亟……故国家欲自强,以多译西书为本。学子欲自立,以多读西书为功。”这反映了当时

A.洋务运动超越封建改革范畴 B.翻译西学著作是维新变法的手段

C.国人的知识结构已发生根本改变 D.民族觉醒促进西学传播

8.辛亥革命后,据当时《独立周报》记载,有人曾与农夫交谈,问其代议制及选举投票的好处,农夫皆瞪目而不解,曰:“吾人困土匪军队之不暇,何暇及其他。”这说明

A.辛亥革命以后农村需先解决土匪问题 B.《独立周报》认为共和政治不适合中国

C.辛亥革命后民主思想的影响极其有限 D.当时的中国农民反对民主与共和的政治

9.1919年4月,蔡元培说:“北大不但未提倡‘铲伦常’,而且大倡父子有亲,兄弟相连,夫妇有别,朋友有信;言仁爱、言自由、言秩序、戒欺诈。”据此可知,蔡元培

A.改造北大以服务政府的要求 B.肯定了传统文化中的伦理价值

C.认识到西方文化存在的缺陷 D.主张以儒学为主兼容其他思想

10.《中国共产党的三十年》在评价1922-1923年中国铁路工人的英勇斗争时指出:“一方面,没有强有力的同盟军……就无法在毫无民主权利的条件下战胜全副武装的反动派。”这说明( )。

A.工农群众革命积极性的迅速增长 B.建立革命统一战线的必要性

C.建立抗日民族统一战线的必要性 D.工人阶级正式登上历史舞台

11.有学者指出,公元前5世纪中期,一个雅典公民担任议事会主席的机会,比一个人掷出骰子的某个点数的概率都要大,雅典的公民中,每年大概有四分之一以上有过听审经历。这说明

A.民主选举具有很大随意性 B.公民广泛参与国家管理

C.直接民主的弊端逐渐显现 D.雅典民主政治正式确立

12.几乎法国所有的启蒙学者都推崇中国文化,他们赞颂中国自尧舜以来的政治制度,是实现了“政治与道德的结合”,用以抨击封建专制制度。伏尔泰认为,中国文化的发现对思想界来说,同哥伦布在自然界的发现是同等重要的大事。说明了

A.中国传统文化中蕴涵了法国启蒙思想

B.启蒙思想家借中国文化宣扬人文主义

C.中国文化成为法国反封建的思想武器

D.启蒙思想家借中国文化构建理性王国

13.1933年12月,联共(布)决定,苏联不反对在国际联盟范围内缔结抵御德国侵略的区域性共同防御协定。除法国和波兰必须参加外,其它欧洲国家可按意愿参加。l939年4月,苏联向英法建议:在英法苏之间缔结包括军事援助在内的反侵略互助条约。这反映了

A.苏联建立欧洲集体安全体系的期待 B.第二次世界大战即将爆发

C.由于意识形态导致两大阵营的对抗 D.苏联是抵抗法西斯的中坚力量

14.为了解决斯大林模式给苏联经济造成的困难,从赫鲁晓夫、勃列日涅夫到戈尔巴乔夫都进行了经济改革,他们改革的共同点是

A.优先解决农业生产中的问题 B.发展重工业以进行军备竞赛

C.调整所有制结构发展个体经济 D.力图缓解计划经济造成的弊端

15.《关贸总协定》第十八条又称为幼稚产业保护条款,即发展中国家在进口激增有损于发展计划时,可以临时采取数量限制的办法。1979年,“东京回合”确认发达国家给予发展中国家差别优惠待遇的合法性。“乌拉圭回合”对发展中国家的特殊优惠待遇原则,也在世界贸易组织中得到了进一步加强。这表明

A.世贸组织内部实现了公平、平等、合作 B.公正合理的国际经济新秩序已经建立

C.全球经济治理体系的不断发展与完善 D.国际贸易规则对发展中国家更为有利

二、材料分析题

16.北魏与唐朝前期的均田制

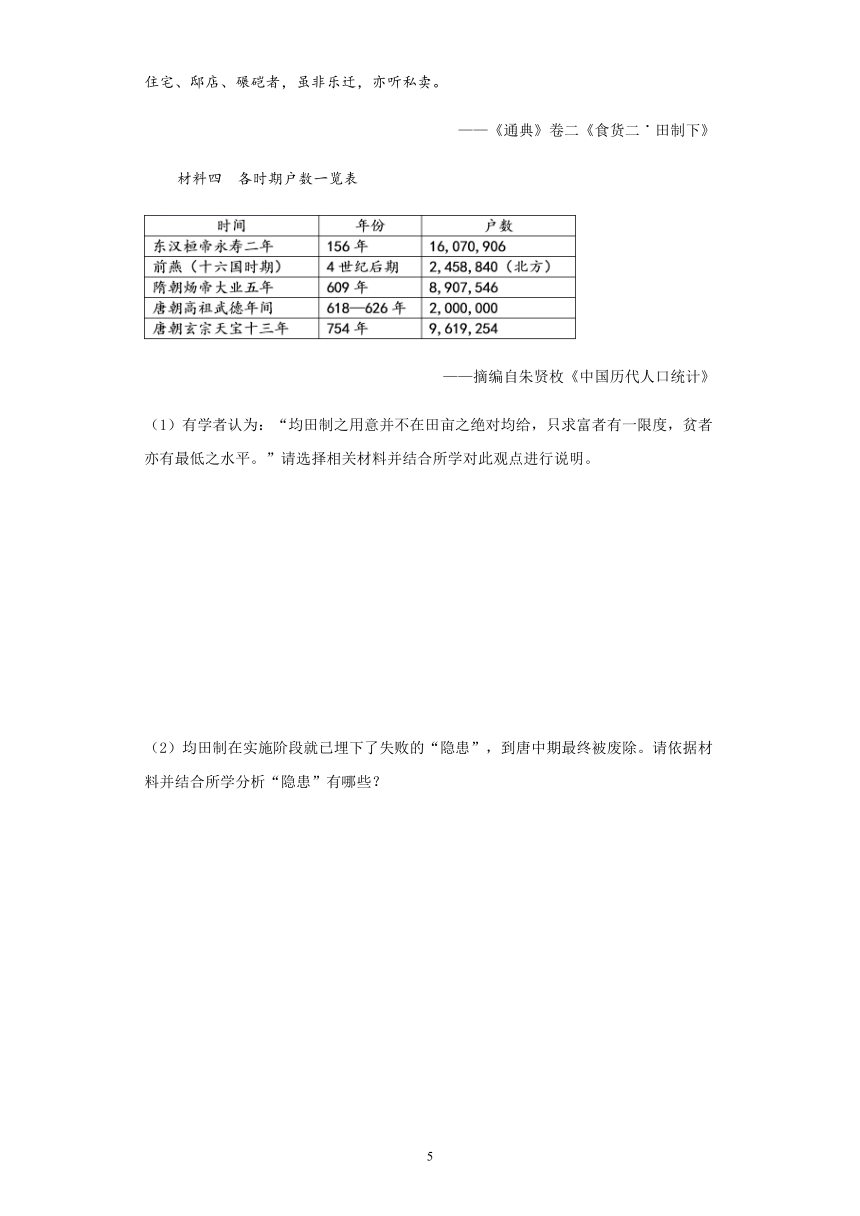

材料一 北魏和唐朝前期均田制授田情况表

注:露田死后还官,桑田为世田,无须还官,公田解职时移交后任。

——据(唐)杜佑《通典》编制

材料二 孝文太和九年(485年),下诏均给天下人田(桑田)盈者得卖其盈,不足者得买所不足。不得卖其分,亦不得买过所足。

——《通典》卷一《食货一˙田制上》

材料三 大唐开元二十五年(737年)令……诸庶人有身死家贫无以供葬者,听卖永业田,即流移者亦如之。乐迁就宽乡(地多人少之处)者,并听卖口分(田)。卖充住宅、邸店、碾硙者,虽非乐迁,亦听私卖。

——《通典》卷二《食货二˙田制下》

材料四 各时期户数一览表

——摘编自朱贤枚《中国历代人口统计》

(1)有学者认为:“均田制之用意并不在田亩之绝对均给,只求富者有一限度,贫者亦有最低之水平。”请选择相关材料并结合所学对此观点进行说明。

(2)均田制在实施阶段就已埋下了失败的“隐患”,到唐中期最终被废除。请依据材料并结合所学分析“隐患”有哪些?

17.阅读材料,回答问题。

材料一 春秋战国时期,铁制农具已在相当大范围内得到使用和推广,铁器作为一种新的生产力因素,为促进社会生产创造了条件。同时又普遍使用了牛耕。随着生产力的发展,小土地私有制逐步确立,一家一户的个体小农生产应运而生。

——摘编自朱绍侯《中国古代史》

材料二 第一次工业革命使工厂制度代替了过去的工场手工业。第二次工业革命后,一些新兴的工业部门,如电力工业、汽车工业等,由于生产技术和产品结构的复杂,因此企业的规模日益扩大,以适应生产力发展的要求,作为超大规模企业的垄断组织出现。

——摘编自吴于廑齐世荣《世界史·近代史编》

材料三 1953年中共中央正式提出过渡时期的总路线,包括社会主义工业化建设和社会主义改造两方面内容,简而言之,就是“一化三改”的内容。它体现了发展生产力与变革生产关系的有机统一。1956年国民收入中公有制经济占92.9%,这表明社会主义公有制成为主要的所有制形式,社会主义基本制度在中国建立起来了。

——摘编自郭大钧《中国当代史》

(1)根据材料一说明春秋战国时期生产力发展的主要表现及影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出第二次工业革命的主要成就,说明两次工业革命使生产的组织形式发生的变化。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出“三改”是哪三个方面的改造。概括“三改”的历史意义。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料 近百年的中华民族根本只有一个问题,那就是:中国人能近代化吗?能赶上西洋人吗?能利用科学和机械吗?能废除我们家族和家乡观念而组织一个近代的民族国家吗?能的话,我们民族的前途是光明的;不能的话,我们这个民族是没有前途的。因为在世界上,一切的国家能接受近代文化者必致富强,不能者必遭惨败,毫无例外。并且接受得愈早愈速就愈好。

——蒋廷黻《中国近代史》(1938年)

根据材料提炼一个观点,结合所学中国近代史有关史实加以阐释。(要求:观点明确,史实准确,史论结合)

19.在几千年的人类文明史上,社会政治制度经历了不断演变的过程。不同的地区,社会政治制度呈现多元化的特点。阅读下列材料:

材料一 光荣革命以后的300多年,英国极少有大起大落、波澜壮阔的历史场面。人们看到的只是逐步的变革、前进,实现了政治民主化历程……它是英国文化模式的一个重要组成部分;无论外人对这种方式评价如何,其优劣得失如何,它确是地地道道的英国的。

——钱乘旦《英国——在传统与变革之间》

材料二 18世纪末的法国大革命从许多方面来看都是美国革命的一个直接后果,但它要解决的问题却不同于美国革命,而和一个半世纪以前的英国革命如出一辄……英国革命和美国革命是对现代民主政治的创新具有重大意义,而法国革命是全球性政治民主化潮流开启的标志。……从结果看,法国做得相当不错,到19世纪末,法国的国家制度问题终于得到解决。

——马克垚主编《世界文明史》

材料三 今者由平民革命以建民国政府,凡为国民皆平等以有参政权。……敢有帝制自为者,天下共击之!”

——《中国同盟会宣言》

请回答:

(1)据材料一指出英国模式的特点,结合所学知识说明英国是怎样通过这一方式完成政治民主化历程的。

(2)材料二中“19世纪末,法国的国家制度问题终于得到解决”具体指什么?从现代化视角来看,材料二所指美国革命要解决的主要问题是什么?

(3)据材料三并结合所学知识,列举民国初期资产阶级革命派在改造中国政治制度方面的主要举措。

参考答案

1.C

【解析】

【分析】

【详解】

根据所学知识,材料的内容反映的是在春秋时期,王室衰微,诸侯争霸,分封制遭到破坏,奴隶制趋向崩溃,答案为C。ABD是分封制遭到破坏后出现的具体表现,不能反映实质,排除。

2.C

【解析】

【分析】

在传统的农业社会生产力水平低下,劳动力的增多成为增加家庭财富的手段,因此鼓励女子早婚的目的是为了人口繁衍,增加劳动力,体现了农业社会对劳动力的需求,故答案为C项。A项流于表面,没有体现出实质问题,排除;民间婚俗“女大三,抱金砖”,与政府政策一致,故B项错误;材料强调的是政府政策与民间婚俗对人口的影响,并未提到传统伦理观念,故D项错误。

【详解】

请在此输入详解!

3.D

【解析】

【分析】

【详解】

材料“惩累朝藩镇跋扈,尽收天下劲兵……兵无常帅,帅无常师;内外相维,上下相制,等级相轧”“莫不溃散”说明旧制度废除,但又产生新问题,故选D;北宋是通过杯酒释兵权夺取大将的兵权,排除A;材料中的做法导致宋朝积贫积弱,不符合宋初君臣的构想,排除B;政府机构没有合理发挥作用,排除C。

4.A

【解析】

【详解】

宋代南方经济相对发达,新党多出自南方,而反对派多出自北方,说明经济的发展程度会影响到政治观念,故选A项;材料没有涉及到变法触犯大地主大官僚利益和加重北方人负担的内容,排除BC项;材料反映的是新法的支持者和反对者的出身地域,不是变法集团内部出现分裂,排除D项。故选A。

5.C

【解析】

材料反映了顾炎武从古代“君”的含义与称呼入手,否定了“君”是天子的专有称号,这实际上是为否定专制寻找历史依据,故C正确;材料并没有反映倡导君臣之间的平等关系的主张,故A错误;材料内容并不能说明顾炎武主张提高女性的政治地位,故B错误;材料主旨并不是痛斥君主专制的弊端,而是从古代历史入手否定君主专制,故D错误。故选C。

6.C

【解析】

【分析】

【详解】

根据材料“客观上成为进步改造落后的过程”可知西方侵略对落后国家和地区具有客观进步作用,由此可见作者强调的是对于西方侵略要理性对待,故C项正确;材料反映的主题不是“西方侵略动机”,故A项错误;材料中虽然提到“侵略者”是“进步者”,“反侵略者”是“落后者”,但作者强调的是西方侵略的客观进步作用,而不是分析和比较中西社会,故B项错误;材料中不是强调要坚定维护国家主权,故D项错误。

7.D

【解析】

试题分析:从材料中的“外侮日亟”“自强”“自立”等信息可以看出,是民族觉醒促进西学传播,故答案为D项。洋务运动是封建统治阶级为维护清王朝统治而开展的一场自救运动,并未超越封建改革范畴,排除A项;材料所述并非只针对维新变法,排除B项;C项材料不能体现,排除。

考点:近代中国的思想解放潮流·从“师夷长技”到维新变法·西学的影响

8.C

【解析】

【详解】

根据材料可知,当时基层社会对于中华民国的代议制根本无暇顾及,更谈不上了解,意味着辛亥革命后民主思想的影响极为有限,C正确;辛亥革命后农村需要先解决的问题是土地问题,排除A;题干中并未列出《独立周报》对待民主共和政治的态度,排除B;农民不了解民主共和不等于反对共和,排除D。

9.B

【解析】

【分析】

【详解】

根据材料“大倡父子有亲,兄弟相连,夫妇有别,朋友有信;言仁爱、言自由、言秩序、戒欺诈”可知,这些内容是传统文化中优秀部分,可见蔡元培肯定了传统文化中的伦理价值,选项B正确;北大当时主张思想自由,兼容并包,并不是服务政府,排除A;选项C与题无关,排除;材料只体现了蔡元培对传统文化中积极部分的支持,并不能得出其以儒学为主兼容其它思想的主张,选项D过度解读材料,排除。

10.B

【解析】

【详解】

1922-1923年中国铁路工人的英勇斗争的评价中既肯定了工人阶级的组织性和革命性,同时指出工人阶级如果没有强有力的同盟军,不可能战胜反动派,这一评价意味着中国的工人阶级必须找到同盟军,这是其推翻反动派的必要条件,即建立革命统一战线的必要性,B正确;题干只提到了工人阶级,并未提到农民,排除A;1922年至1923年,无产阶级面对的主要敌人是北洋军阀,当时中日民族矛盾尚未成为主要矛盾,排除C;1919年五四运动中,工人阶级登上历史舞台,排除D。

11.B

【解析】

【分析】

【详解】

依据材料“一个雅典公民担任议事会主席的机会……每年大概有四分之一以上有过听审经历”并所学知识可知,随着雅典民主政治的发展,公民参与政治的权力有所增加,才会出现材料中提及的现象,故可以说明当时的雅典民众可以广泛地参与国家的管理。B正确;担任官职的机会较大,民主选举具有很大随意性不符合材料主旨,A错误;材料信息反映了公民可以广泛的参与国家管理,并不是显示其弊端,C错误;公元前5世纪中期是雅典民主政治的顶峰时期,D错误。故选B。

12.D

【解析】

根据材料和所学知识可知,材料客观评价中国传统文化对法国启蒙思想的作用,启蒙思想家目的构建自由、平等、民主、法治资产阶级“理性王国”,借鉴了中国传统文化中的优秀成分,博大精深的中国文化成为法国启蒙思想家反对本国宗教迫害的武器和建立理性哲学基础的依据,故D项正确。A项说法错误,中国传统文化中存在被法国启蒙思想家借鉴学习的内容,而不是“蕴含”,排除。启蒙思想借中国文化构建理性王国,丰富和发展人文主义的内涵,而不是“宣扬人文主义”,排除B。材料强调启蒙思想家借中国文化构建理性王国,而不是中国文化成为法国反封建的思想武器,排除C。

13.A

【解析】

【详解】

个人那句材料可知,苏联有缔结抵御德国侵略的区域性共同防御协定的意愿,也愿意在英法苏之间缔结包括军事援助在内的反侵略互助条约,故A正确。材料主旨是苏联加强欧洲防御的期待,不能直接得出二战即将爆发的结论,故排除B。两大阵营的对抗是二战以后出现的,与材料主旨不符,故排除C。材料主旨是苏联加强欧洲防御的期待,也不能直接得出苏联是抵抗法西斯的中坚力量,D项与材料无关,故排除D。

14.D

【解析】

结合所学可知,赫鲁晓夫改革、勃列日涅夫改革、戈尔巴乔夫改革都是因为“斯大林模式”的弊端,因此三者改革的共同点是解决高度集中的计划经济体制的问题,故D项正确;A项只符合赫鲁晓夫改革,排除;B只符合勃列日涅夫改革,排除;C只符合戈尔巴乔夫改革,排除。

【名师点睛】

本题考查学生对基础知识的识记、比较、分析、运用的能力,结合所学赫鲁晓夫改革、勃列日涅夫改革、戈尔巴乔夫改革的知识分析比较即可。

15.C

【解析】

【分析】

【详解】

根据材料“发展中国家在进口激增有损于发展计划时,可以临时采取数量限制的办法”“对发展中国家的特殊优惠待遇原则,也在世界贸易组织中得到了进一步加强”可知,在全球经济发展过程中,不合理的相关制度和措施正在得到纠正与改善,体现了全球经济治理体系的不断发展与完善,C项正确;A项中“实现了”表述不符合史实,排除A项;材料并不能表明公正合理的国际经济新秩序已经建立,排除B项;材料中既有对发达国家有利的政策,也有对发展中国家有利的政策,故D项表述不准确,排除D项。

16.(1)从材料一来看,不同阶层授田的亩数并不相同,即使是最低官员也是数倍于平民男子,北魏的官僚地主还可通过奴婢、耕牛获得更多土地,可见均田制并非是要实现田亩数量的均等。

北魏和唐朝前期都是战乱之后,把无主荒地授给农民且大部分授田属国家所有。一方面抑制了豪强大族对土地的兼并,另一方面使无地少地农民得到了一定的土地,有了安居乐业的可能。因此被称作“只求富者有一限度,贫者亦有最低之水平”。

(2)均田制分配的是无主荒地,没有触动封建土地所有制,也未规定拥有土地数量的最高限额,所以不能从根本上抑制土地兼并;唐朝土地买卖逐渐放宽,为土地兼并创造便利条件;人口数量增长较大,而耕地开拓受到自然条件的限制而增长有限,没有多余的土地可供还授;授田农民的力量具有脆弱性,一旦遇到自然灾害、赋役沉重等情况,农民就会被迫变卖土地并流亡。

【解析】

【详解】

(1)本问可结合材料信息进行解读,从材料一的数据可以看出,不同阶层授田的亩数并不相同,官员的土地是平民的数倍,说明均田制并非是要实现田亩数量的均等。再结合均田制实行的背景,可得出均田制只是抑制土地兼并的一种手段,是为了巩固封建统治的。

(2)均田制的“隐患”,可根据均田制没有触动封建土地所有制,不能从根本上抑制土地兼并这一角度概括;同时可根据材料“诸庶人有身死家贫无以供葬者,听卖永业田”分析得出授田农民的力量具有脆弱性,农民容易因天灾人祸被迫变卖土地并流亡,从而破坏均田制的实行。根据材料四中的数据可以看出,人口在不断增加,也会增加政府授田的负担,导致无田可授的现象,从而破坏均田制。

17.(1)表现:铁制农具和牛耕的使用和推广。

影响:土地私有制确立;个体小农经济逐步形成。

(2)成就:电力的广泛应用;内燃机创制与应用;新的通讯工具应用等。

变化:第一次工业革命后工场手工业被工厂制度代替;第二次工业革命后,垄断组织(或大企业)出现。

(3)三个方面:农业、手工业和资本主义工商业。

意义:社会主义公有制建立;社会主义基本制度确立;为工业化建设创造了条件。

【解析】

第一小问表现依据材料中“铁制农具已在相当大范围内得到使用和推广,同时又普遍使用了牛耕”的信息归纳回答;第二小问影响从土地私有制和经济组织形式回答。

第一小问成就依据材料二中“电力工业、汽车工业”的信息并结合所学归纳回答;第二小问依据材料中“工厂制度代替了过去的工场手工业以及垄断组织出现”的信息归纳回答。

第一小问结合所学三大改造内容回答即可;第二小问意义从社会主义制度确立和工业化角度思考回答。

18.示例一:

观点:近代中国民族意识的发展

阐释:①鸦片战争后,中国面临的民族危机开始出现,民族意识开始萌芽,魏源等人提出“师夷长技以制夷”的主张。

②中日甲午战后,中国民族危机空前加深,民族意识日益觉醒,中国社会各阶层掀起救亡斗争。

③20世纪30年代,日本法西斯不断扩大侵华,中国人民结成抗日民族统一战线,赶走了日本侵略者,极大增强了民族自尊心,自信心和自豪感。

④120世纪40年代,中国人民取得了新民主主义革命的胜利,推翻了三座大山,赢得了民族独立,为实现民族复兴奠定了坚实基础。(观点符合题意,史实准确,史论结合,亦可得分 。)

示例二:

观点:中国近代化的历程

阐释:中国的近代化经历了一个从器物到制度再到文化的渐进过程。

①器物层面——洋务运动

②制度——戊戌变法、辛亥革命

③文化——新文化运动

(观点符合题意,史实准确,史论结合,亦可得分 。)

示例三:

观点:近代中国的救亡之路

阐释:

①洋务运动——师夷长技

②戊戌变法——君主立宪

③义和团运动——反帝爱国(扶清灭洋)

④辛亥革命——民主共和

⑤新民主主义革命——新民主主义社会

(观点符合题意,史实准确,史论结合,亦可得分

【解析】

【分析】

【详解】

本题属于观点评论型试题,以疑问“中国人能近代化吗?”为切入点,考查学生解读材料信息,运用所学知识分析评述问题的能力,也考查了学生史论结合、多角度分析问题的学科综合能力。根据材料和结合中国近代史有关史实,可概括论题为“近代中国民族意识的发展,推动了中国近代化”。根据材料和结合所学知识可从西学东渐促进民族意识觉醒和发展;抗日战胜胜利增强民族自尊心,自信心和自豪感;新中国成立,中国人民实现当家作主的愿望等方面思考作答即可。总之,解答此类主观题,需据题意解读材料,把握材料的主题,以明确解题方向,注意观点与所述史实必须一致,史论结合,逻辑严谨,条理清晰即可。

另外也可从“中国近代化的历程”、“近代中国的救亡之路”等角度概括论题,阐述过程,史论结合,有理有据即可。

19.(1)特点:渐进改革。

历程:通过《权利法案》限制君主权力,保证议会权力,确立君主立宪制法律依据;1832年议会改革,工业资产阶级分享政治权利;18世纪中期形成责任内阁制,“国王统而不治”;

(2)法国:通过1875年第三共和国宪法,确立共和制政体;美国:解决民族独立和确立现代政治体制问题;

(3)举措:颁布《临时约法》,确立三权分立政体。

【解析】

【分析】

【详解】

(1)特点:根据材料“人们看到的只是逐步的变革、前进,实现了政治民主化历程”可知,英国是渐进改革。

历程:根据所学知识可知,1689年,英国通过《权利法案》限制君主权力,保证议会权力,确立君主立宪制法律依据;根据所学知识可知,随着工业革命发展,1832年议会改革,工业资产阶级分享政治权利;根据所学知识可知,18世纪中期形成责任内阁制,“国王统而不治”。

(2)法国:根据所学知识可知,法国通过1875年第三共和国宪法,确立共和制政体;美国:根据所学知识可知,美国要解决的问题民族独立和确立现代政治体制问题;

(3)举措:根据所学知识可知,以孙中山为首的资产阶级革命派颁布《临时约法》,确立三权分立政体。

一、单选题

1.《太史公自序》载:“春秋之中,弑君三十六,亡国五十二,诸侯奔走,不得保其社稷者不可胜数。”这段话反映的本质问题是

A.诸侯争霸使诸侯国数目减少

B.诸侯国之间争夺土地和人口,互相残杀

C.分封制动摇,奴隶制度趋向崩溃

D.诸侯国弃国逃跑,井田制崩溃

2.西汉惠帝六年规定女子在15岁至30岁之间必须出嫁,否则多征税,此政策被历代王朝所借鉴。而民间则有“女大三,抱金砖”的婚俗。这体现了

A.政府鼓励早婚和人口繁衍 B.民间抵制政府的早婚规定

C.农业社会对劳动力的需求 D.多子多福的传统伦理观念

3.

上表为不同史籍关于北宋制度设计的历史记述,据此推断,北宋制度设计

A.通过分化兵权铲除割据基础 B.成效符合宋初君臣的构想,

C.保障政府机构合理发挥作用 D.致使旧弊虽除、新弊渐生

4.钱穆指出:“王安石的新法……之招人反对,根本上似乎还含有一个新旧思想的冲突……亦可说是两种态度之冲突。此两种态度,隐约表现在南北地域的区分上。新党大率多南方人,反对派则大率是北方人。”据此推断

A.经济的发展程度影响政治观念 B.变法触犯了大地主大官僚利益

C.变法措施加重了北方人的负担 D.变法集团内部出现了分裂倾向

5.顾炎武认为:天子、君主都是一种职位,并非神圣不可侵犯的称号。在古代,“君”是上下之通称,天子称“君”,人臣、诸侯、卿大夫亦称君,甚至奴婢称其主人,女称其父,妇称其舅,皆为“君”。天子只是“君”中的一种。材料中顾炎武

A.倡导君臣之间的平等关系 B.呼吁提高女性的政治地位

C.为否定专制寻找历史依据 D.痛斥了君主专制的弊端

6.陈旭麓在《近代中国社会的新陈代谢》中指出:“……在资本主义的世界性扩张过程中,非正义的侵略者同时又往往是历史发展过程中的进步者;而正义的反侵略者则常常同时是落后者。以贪欲为动机的侵略过程常被历史借助,从而在客观上多少成为一个进步改造落后的过程”。作者强调的是

A.要正确认识西方侵略动机 B.要辩证地分析东西方文明碰撞

C.要客观评价西方侵略的影响 D.要坚定维护国家主权

7.梁启超说:“海禁既开,外侮日亟……故国家欲自强,以多译西书为本。学子欲自立,以多读西书为功。”这反映了当时

A.洋务运动超越封建改革范畴 B.翻译西学著作是维新变法的手段

C.国人的知识结构已发生根本改变 D.民族觉醒促进西学传播

8.辛亥革命后,据当时《独立周报》记载,有人曾与农夫交谈,问其代议制及选举投票的好处,农夫皆瞪目而不解,曰:“吾人困土匪军队之不暇,何暇及其他。”这说明

A.辛亥革命以后农村需先解决土匪问题 B.《独立周报》认为共和政治不适合中国

C.辛亥革命后民主思想的影响极其有限 D.当时的中国农民反对民主与共和的政治

9.1919年4月,蔡元培说:“北大不但未提倡‘铲伦常’,而且大倡父子有亲,兄弟相连,夫妇有别,朋友有信;言仁爱、言自由、言秩序、戒欺诈。”据此可知,蔡元培

A.改造北大以服务政府的要求 B.肯定了传统文化中的伦理价值

C.认识到西方文化存在的缺陷 D.主张以儒学为主兼容其他思想

10.《中国共产党的三十年》在评价1922-1923年中国铁路工人的英勇斗争时指出:“一方面,没有强有力的同盟军……就无法在毫无民主权利的条件下战胜全副武装的反动派。”这说明( )。

A.工农群众革命积极性的迅速增长 B.建立革命统一战线的必要性

C.建立抗日民族统一战线的必要性 D.工人阶级正式登上历史舞台

11.有学者指出,公元前5世纪中期,一个雅典公民担任议事会主席的机会,比一个人掷出骰子的某个点数的概率都要大,雅典的公民中,每年大概有四分之一以上有过听审经历。这说明

A.民主选举具有很大随意性 B.公民广泛参与国家管理

C.直接民主的弊端逐渐显现 D.雅典民主政治正式确立

12.几乎法国所有的启蒙学者都推崇中国文化,他们赞颂中国自尧舜以来的政治制度,是实现了“政治与道德的结合”,用以抨击封建专制制度。伏尔泰认为,中国文化的发现对思想界来说,同哥伦布在自然界的发现是同等重要的大事。说明了

A.中国传统文化中蕴涵了法国启蒙思想

B.启蒙思想家借中国文化宣扬人文主义

C.中国文化成为法国反封建的思想武器

D.启蒙思想家借中国文化构建理性王国

13.1933年12月,联共(布)决定,苏联不反对在国际联盟范围内缔结抵御德国侵略的区域性共同防御协定。除法国和波兰必须参加外,其它欧洲国家可按意愿参加。l939年4月,苏联向英法建议:在英法苏之间缔结包括军事援助在内的反侵略互助条约。这反映了

A.苏联建立欧洲集体安全体系的期待 B.第二次世界大战即将爆发

C.由于意识形态导致两大阵营的对抗 D.苏联是抵抗法西斯的中坚力量

14.为了解决斯大林模式给苏联经济造成的困难,从赫鲁晓夫、勃列日涅夫到戈尔巴乔夫都进行了经济改革,他们改革的共同点是

A.优先解决农业生产中的问题 B.发展重工业以进行军备竞赛

C.调整所有制结构发展个体经济 D.力图缓解计划经济造成的弊端

15.《关贸总协定》第十八条又称为幼稚产业保护条款,即发展中国家在进口激增有损于发展计划时,可以临时采取数量限制的办法。1979年,“东京回合”确认发达国家给予发展中国家差别优惠待遇的合法性。“乌拉圭回合”对发展中国家的特殊优惠待遇原则,也在世界贸易组织中得到了进一步加强。这表明

A.世贸组织内部实现了公平、平等、合作 B.公正合理的国际经济新秩序已经建立

C.全球经济治理体系的不断发展与完善 D.国际贸易规则对发展中国家更为有利

二、材料分析题

16.北魏与唐朝前期的均田制

材料一 北魏和唐朝前期均田制授田情况表

注:露田死后还官,桑田为世田,无须还官,公田解职时移交后任。

——据(唐)杜佑《通典》编制

材料二 孝文太和九年(485年),下诏均给天下人田(桑田)盈者得卖其盈,不足者得买所不足。不得卖其分,亦不得买过所足。

——《通典》卷一《食货一˙田制上》

材料三 大唐开元二十五年(737年)令……诸庶人有身死家贫无以供葬者,听卖永业田,即流移者亦如之。乐迁就宽乡(地多人少之处)者,并听卖口分(田)。卖充住宅、邸店、碾硙者,虽非乐迁,亦听私卖。

——《通典》卷二《食货二˙田制下》

材料四 各时期户数一览表

——摘编自朱贤枚《中国历代人口统计》

(1)有学者认为:“均田制之用意并不在田亩之绝对均给,只求富者有一限度,贫者亦有最低之水平。”请选择相关材料并结合所学对此观点进行说明。

(2)均田制在实施阶段就已埋下了失败的“隐患”,到唐中期最终被废除。请依据材料并结合所学分析“隐患”有哪些?

17.阅读材料,回答问题。

材料一 春秋战国时期,铁制农具已在相当大范围内得到使用和推广,铁器作为一种新的生产力因素,为促进社会生产创造了条件。同时又普遍使用了牛耕。随着生产力的发展,小土地私有制逐步确立,一家一户的个体小农生产应运而生。

——摘编自朱绍侯《中国古代史》

材料二 第一次工业革命使工厂制度代替了过去的工场手工业。第二次工业革命后,一些新兴的工业部门,如电力工业、汽车工业等,由于生产技术和产品结构的复杂,因此企业的规模日益扩大,以适应生产力发展的要求,作为超大规模企业的垄断组织出现。

——摘编自吴于廑齐世荣《世界史·近代史编》

材料三 1953年中共中央正式提出过渡时期的总路线,包括社会主义工业化建设和社会主义改造两方面内容,简而言之,就是“一化三改”的内容。它体现了发展生产力与变革生产关系的有机统一。1956年国民收入中公有制经济占92.9%,这表明社会主义公有制成为主要的所有制形式,社会主义基本制度在中国建立起来了。

——摘编自郭大钧《中国当代史》

(1)根据材料一说明春秋战国时期生产力发展的主要表现及影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出第二次工业革命的主要成就,说明两次工业革命使生产的组织形式发生的变化。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出“三改”是哪三个方面的改造。概括“三改”的历史意义。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料 近百年的中华民族根本只有一个问题,那就是:中国人能近代化吗?能赶上西洋人吗?能利用科学和机械吗?能废除我们家族和家乡观念而组织一个近代的民族国家吗?能的话,我们民族的前途是光明的;不能的话,我们这个民族是没有前途的。因为在世界上,一切的国家能接受近代文化者必致富强,不能者必遭惨败,毫无例外。并且接受得愈早愈速就愈好。

——蒋廷黻《中国近代史》(1938年)

根据材料提炼一个观点,结合所学中国近代史有关史实加以阐释。(要求:观点明确,史实准确,史论结合)

19.在几千年的人类文明史上,社会政治制度经历了不断演变的过程。不同的地区,社会政治制度呈现多元化的特点。阅读下列材料:

材料一 光荣革命以后的300多年,英国极少有大起大落、波澜壮阔的历史场面。人们看到的只是逐步的变革、前进,实现了政治民主化历程……它是英国文化模式的一个重要组成部分;无论外人对这种方式评价如何,其优劣得失如何,它确是地地道道的英国的。

——钱乘旦《英国——在传统与变革之间》

材料二 18世纪末的法国大革命从许多方面来看都是美国革命的一个直接后果,但它要解决的问题却不同于美国革命,而和一个半世纪以前的英国革命如出一辄……英国革命和美国革命是对现代民主政治的创新具有重大意义,而法国革命是全球性政治民主化潮流开启的标志。……从结果看,法国做得相当不错,到19世纪末,法国的国家制度问题终于得到解决。

——马克垚主编《世界文明史》

材料三 今者由平民革命以建民国政府,凡为国民皆平等以有参政权。……敢有帝制自为者,天下共击之!”

——《中国同盟会宣言》

请回答:

(1)据材料一指出英国模式的特点,结合所学知识说明英国是怎样通过这一方式完成政治民主化历程的。

(2)材料二中“19世纪末,法国的国家制度问题终于得到解决”具体指什么?从现代化视角来看,材料二所指美国革命要解决的主要问题是什么?

(3)据材料三并结合所学知识,列举民国初期资产阶级革命派在改造中国政治制度方面的主要举措。

参考答案

1.C

【解析】

【分析】

【详解】

根据所学知识,材料的内容反映的是在春秋时期,王室衰微,诸侯争霸,分封制遭到破坏,奴隶制趋向崩溃,答案为C。ABD是分封制遭到破坏后出现的具体表现,不能反映实质,排除。

2.C

【解析】

【分析】

在传统的农业社会生产力水平低下,劳动力的增多成为增加家庭财富的手段,因此鼓励女子早婚的目的是为了人口繁衍,增加劳动力,体现了农业社会对劳动力的需求,故答案为C项。A项流于表面,没有体现出实质问题,排除;民间婚俗“女大三,抱金砖”,与政府政策一致,故B项错误;材料强调的是政府政策与民间婚俗对人口的影响,并未提到传统伦理观念,故D项错误。

【详解】

请在此输入详解!

3.D

【解析】

【分析】

【详解】

材料“惩累朝藩镇跋扈,尽收天下劲兵……兵无常帅,帅无常师;内外相维,上下相制,等级相轧”“莫不溃散”说明旧制度废除,但又产生新问题,故选D;北宋是通过杯酒释兵权夺取大将的兵权,排除A;材料中的做法导致宋朝积贫积弱,不符合宋初君臣的构想,排除B;政府机构没有合理发挥作用,排除C。

4.A

【解析】

【详解】

宋代南方经济相对发达,新党多出自南方,而反对派多出自北方,说明经济的发展程度会影响到政治观念,故选A项;材料没有涉及到变法触犯大地主大官僚利益和加重北方人负担的内容,排除BC项;材料反映的是新法的支持者和反对者的出身地域,不是变法集团内部出现分裂,排除D项。故选A。

5.C

【解析】

材料反映了顾炎武从古代“君”的含义与称呼入手,否定了“君”是天子的专有称号,这实际上是为否定专制寻找历史依据,故C正确;材料并没有反映倡导君臣之间的平等关系的主张,故A错误;材料内容并不能说明顾炎武主张提高女性的政治地位,故B错误;材料主旨并不是痛斥君主专制的弊端,而是从古代历史入手否定君主专制,故D错误。故选C。

6.C

【解析】

【分析】

【详解】

根据材料“客观上成为进步改造落后的过程”可知西方侵略对落后国家和地区具有客观进步作用,由此可见作者强调的是对于西方侵略要理性对待,故C项正确;材料反映的主题不是“西方侵略动机”,故A项错误;材料中虽然提到“侵略者”是“进步者”,“反侵略者”是“落后者”,但作者强调的是西方侵略的客观进步作用,而不是分析和比较中西社会,故B项错误;材料中不是强调要坚定维护国家主权,故D项错误。

7.D

【解析】

试题分析:从材料中的“外侮日亟”“自强”“自立”等信息可以看出,是民族觉醒促进西学传播,故答案为D项。洋务运动是封建统治阶级为维护清王朝统治而开展的一场自救运动,并未超越封建改革范畴,排除A项;材料所述并非只针对维新变法,排除B项;C项材料不能体现,排除。

考点:近代中国的思想解放潮流·从“师夷长技”到维新变法·西学的影响

8.C

【解析】

【详解】

根据材料可知,当时基层社会对于中华民国的代议制根本无暇顾及,更谈不上了解,意味着辛亥革命后民主思想的影响极为有限,C正确;辛亥革命后农村需要先解决的问题是土地问题,排除A;题干中并未列出《独立周报》对待民主共和政治的态度,排除B;农民不了解民主共和不等于反对共和,排除D。

9.B

【解析】

【分析】

【详解】

根据材料“大倡父子有亲,兄弟相连,夫妇有别,朋友有信;言仁爱、言自由、言秩序、戒欺诈”可知,这些内容是传统文化中优秀部分,可见蔡元培肯定了传统文化中的伦理价值,选项B正确;北大当时主张思想自由,兼容并包,并不是服务政府,排除A;选项C与题无关,排除;材料只体现了蔡元培对传统文化中积极部分的支持,并不能得出其以儒学为主兼容其它思想的主张,选项D过度解读材料,排除。

10.B

【解析】

【详解】

1922-1923年中国铁路工人的英勇斗争的评价中既肯定了工人阶级的组织性和革命性,同时指出工人阶级如果没有强有力的同盟军,不可能战胜反动派,这一评价意味着中国的工人阶级必须找到同盟军,这是其推翻反动派的必要条件,即建立革命统一战线的必要性,B正确;题干只提到了工人阶级,并未提到农民,排除A;1922年至1923年,无产阶级面对的主要敌人是北洋军阀,当时中日民族矛盾尚未成为主要矛盾,排除C;1919年五四运动中,工人阶级登上历史舞台,排除D。

11.B

【解析】

【分析】

【详解】

依据材料“一个雅典公民担任议事会主席的机会……每年大概有四分之一以上有过听审经历”并所学知识可知,随着雅典民主政治的发展,公民参与政治的权力有所增加,才会出现材料中提及的现象,故可以说明当时的雅典民众可以广泛地参与国家的管理。B正确;担任官职的机会较大,民主选举具有很大随意性不符合材料主旨,A错误;材料信息反映了公民可以广泛的参与国家管理,并不是显示其弊端,C错误;公元前5世纪中期是雅典民主政治的顶峰时期,D错误。故选B。

12.D

【解析】

根据材料和所学知识可知,材料客观评价中国传统文化对法国启蒙思想的作用,启蒙思想家目的构建自由、平等、民主、法治资产阶级“理性王国”,借鉴了中国传统文化中的优秀成分,博大精深的中国文化成为法国启蒙思想家反对本国宗教迫害的武器和建立理性哲学基础的依据,故D项正确。A项说法错误,中国传统文化中存在被法国启蒙思想家借鉴学习的内容,而不是“蕴含”,排除。启蒙思想借中国文化构建理性王国,丰富和发展人文主义的内涵,而不是“宣扬人文主义”,排除B。材料强调启蒙思想家借中国文化构建理性王国,而不是中国文化成为法国反封建的思想武器,排除C。

13.A

【解析】

【详解】

个人那句材料可知,苏联有缔结抵御德国侵略的区域性共同防御协定的意愿,也愿意在英法苏之间缔结包括军事援助在内的反侵略互助条约,故A正确。材料主旨是苏联加强欧洲防御的期待,不能直接得出二战即将爆发的结论,故排除B。两大阵营的对抗是二战以后出现的,与材料主旨不符,故排除C。材料主旨是苏联加强欧洲防御的期待,也不能直接得出苏联是抵抗法西斯的中坚力量,D项与材料无关,故排除D。

14.D

【解析】

结合所学可知,赫鲁晓夫改革、勃列日涅夫改革、戈尔巴乔夫改革都是因为“斯大林模式”的弊端,因此三者改革的共同点是解决高度集中的计划经济体制的问题,故D项正确;A项只符合赫鲁晓夫改革,排除;B只符合勃列日涅夫改革,排除;C只符合戈尔巴乔夫改革,排除。

【名师点睛】

本题考查学生对基础知识的识记、比较、分析、运用的能力,结合所学赫鲁晓夫改革、勃列日涅夫改革、戈尔巴乔夫改革的知识分析比较即可。

15.C

【解析】

【分析】

【详解】

根据材料“发展中国家在进口激增有损于发展计划时,可以临时采取数量限制的办法”“对发展中国家的特殊优惠待遇原则,也在世界贸易组织中得到了进一步加强”可知,在全球经济发展过程中,不合理的相关制度和措施正在得到纠正与改善,体现了全球经济治理体系的不断发展与完善,C项正确;A项中“实现了”表述不符合史实,排除A项;材料并不能表明公正合理的国际经济新秩序已经建立,排除B项;材料中既有对发达国家有利的政策,也有对发展中国家有利的政策,故D项表述不准确,排除D项。

16.(1)从材料一来看,不同阶层授田的亩数并不相同,即使是最低官员也是数倍于平民男子,北魏的官僚地主还可通过奴婢、耕牛获得更多土地,可见均田制并非是要实现田亩数量的均等。

北魏和唐朝前期都是战乱之后,把无主荒地授给农民且大部分授田属国家所有。一方面抑制了豪强大族对土地的兼并,另一方面使无地少地农民得到了一定的土地,有了安居乐业的可能。因此被称作“只求富者有一限度,贫者亦有最低之水平”。

(2)均田制分配的是无主荒地,没有触动封建土地所有制,也未规定拥有土地数量的最高限额,所以不能从根本上抑制土地兼并;唐朝土地买卖逐渐放宽,为土地兼并创造便利条件;人口数量增长较大,而耕地开拓受到自然条件的限制而增长有限,没有多余的土地可供还授;授田农民的力量具有脆弱性,一旦遇到自然灾害、赋役沉重等情况,农民就会被迫变卖土地并流亡。

【解析】

【详解】

(1)本问可结合材料信息进行解读,从材料一的数据可以看出,不同阶层授田的亩数并不相同,官员的土地是平民的数倍,说明均田制并非是要实现田亩数量的均等。再结合均田制实行的背景,可得出均田制只是抑制土地兼并的一种手段,是为了巩固封建统治的。

(2)均田制的“隐患”,可根据均田制没有触动封建土地所有制,不能从根本上抑制土地兼并这一角度概括;同时可根据材料“诸庶人有身死家贫无以供葬者,听卖永业田”分析得出授田农民的力量具有脆弱性,农民容易因天灾人祸被迫变卖土地并流亡,从而破坏均田制的实行。根据材料四中的数据可以看出,人口在不断增加,也会增加政府授田的负担,导致无田可授的现象,从而破坏均田制。

17.(1)表现:铁制农具和牛耕的使用和推广。

影响:土地私有制确立;个体小农经济逐步形成。

(2)成就:电力的广泛应用;内燃机创制与应用;新的通讯工具应用等。

变化:第一次工业革命后工场手工业被工厂制度代替;第二次工业革命后,垄断组织(或大企业)出现。

(3)三个方面:农业、手工业和资本主义工商业。

意义:社会主义公有制建立;社会主义基本制度确立;为工业化建设创造了条件。

【解析】

第一小问表现依据材料中“铁制农具已在相当大范围内得到使用和推广,同时又普遍使用了牛耕”的信息归纳回答;第二小问影响从土地私有制和经济组织形式回答。

第一小问成就依据材料二中“电力工业、汽车工业”的信息并结合所学归纳回答;第二小问依据材料中“工厂制度代替了过去的工场手工业以及垄断组织出现”的信息归纳回答。

第一小问结合所学三大改造内容回答即可;第二小问意义从社会主义制度确立和工业化角度思考回答。

18.示例一:

观点:近代中国民族意识的发展

阐释:①鸦片战争后,中国面临的民族危机开始出现,民族意识开始萌芽,魏源等人提出“师夷长技以制夷”的主张。

②中日甲午战后,中国民族危机空前加深,民族意识日益觉醒,中国社会各阶层掀起救亡斗争。

③20世纪30年代,日本法西斯不断扩大侵华,中国人民结成抗日民族统一战线,赶走了日本侵略者,极大增强了民族自尊心,自信心和自豪感。

④120世纪40年代,中国人民取得了新民主主义革命的胜利,推翻了三座大山,赢得了民族独立,为实现民族复兴奠定了坚实基础。(观点符合题意,史实准确,史论结合,亦可得分 。)

示例二:

观点:中国近代化的历程

阐释:中国的近代化经历了一个从器物到制度再到文化的渐进过程。

①器物层面——洋务运动

②制度——戊戌变法、辛亥革命

③文化——新文化运动

(观点符合题意,史实准确,史论结合,亦可得分 。)

示例三:

观点:近代中国的救亡之路

阐释:

①洋务运动——师夷长技

②戊戌变法——君主立宪

③义和团运动——反帝爱国(扶清灭洋)

④辛亥革命——民主共和

⑤新民主主义革命——新民主主义社会

(观点符合题意,史实准确,史论结合,亦可得分

【解析】

【分析】

【详解】

本题属于观点评论型试题,以疑问“中国人能近代化吗?”为切入点,考查学生解读材料信息,运用所学知识分析评述问题的能力,也考查了学生史论结合、多角度分析问题的学科综合能力。根据材料和结合中国近代史有关史实,可概括论题为“近代中国民族意识的发展,推动了中国近代化”。根据材料和结合所学知识可从西学东渐促进民族意识觉醒和发展;抗日战胜胜利增强民族自尊心,自信心和自豪感;新中国成立,中国人民实现当家作主的愿望等方面思考作答即可。总之,解答此类主观题,需据题意解读材料,把握材料的主题,以明确解题方向,注意观点与所述史实必须一致,史论结合,逻辑严谨,条理清晰即可。

另外也可从“中国近代化的历程”、“近代中国的救亡之路”等角度概括论题,阐述过程,史论结合,有理有据即可。

19.(1)特点:渐进改革。

历程:通过《权利法案》限制君主权力,保证议会权力,确立君主立宪制法律依据;1832年议会改革,工业资产阶级分享政治权利;18世纪中期形成责任内阁制,“国王统而不治”;

(2)法国:通过1875年第三共和国宪法,确立共和制政体;美国:解决民族独立和确立现代政治体制问题;

(3)举措:颁布《临时约法》,确立三权分立政体。

【解析】

【分析】

【详解】

(1)特点:根据材料“人们看到的只是逐步的变革、前进,实现了政治民主化历程”可知,英国是渐进改革。

历程:根据所学知识可知,1689年,英国通过《权利法案》限制君主权力,保证议会权力,确立君主立宪制法律依据;根据所学知识可知,随着工业革命发展,1832年议会改革,工业资产阶级分享政治权利;根据所学知识可知,18世纪中期形成责任内阁制,“国王统而不治”。

(2)法国:根据所学知识可知,法国通过1875年第三共和国宪法,确立共和制政体;美国:根据所学知识可知,美国要解决的问题民族独立和确立现代政治体制问题;

(3)举措:根据所学知识可知,以孙中山为首的资产阶级革命派颁布《临时约法》,确立三权分立政体。

同课章节目录