【2012优化方案 精品课件】中图版选修6 地理:1.1 人类与环境的关系

文档属性

| 名称 | 【2012优化方案 精品课件】中图版选修6 地理:1.1 人类与环境的关系 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 326.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 中图版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2011-10-09 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

第一节 人类与环境的关系

学前引路

【情景导引】

中国朴素的人地关系思想

1.我国哲学中最广博精深的核心就是“天人合一”理论,源于老子《道德经》:“以人合天,而绝非以天合人”。感悟老子“天人合一”思想的内涵。

2.北魏农学家贾思勰在他所著的《齐民要术》中也提出“顺天时,量地利”的思想。说出其含义。

3.下列说法符合可持续发展的哪一基本原则?

为人君而不能谨守其山林菹泽草菜,不可以立为天下王。 (《管子·轻重甲》)

斩伐养长,不失其时,故山林不童,而百姓有余材也。 (《荀子·王制篇》)

竭泽而渔,岂不获得?而明年无鱼。焚薮而田,岂不获得?而明年无兽。 (《吕氏春秋·义赏》)

【课标定位】

1.了解人类与环境的相互关系以及人地关系不同发展阶段人类对人地关系的认识及相应的环境问题和人类的对策。

2.理解环境伦理观的概念,通过对人类与环境相互关系的理解,形成正确的环境伦理观。

核心要点突破

教材深化探究

知能优化训练

第一节

基础知识梳理

课外视野拓展

基础知识梳理

一、人类与环境关系的发展阶段

1.第一阶段——人类______、_____自然。在古代,由于生产力水平_____,科学技术________,人类对自然的认识处于蒙昧阶段,无法摆脱自然的控制和威胁,对自然具有一种_____和盲目_____的心理,认为人与环境的关系是一种_____的关系。

畏惧

崇拜

低下

不发达

畏惧

崇拜

依赖

2.第二阶段——人类_____自然,试图_____自然。随着农业的出现,人类对自然的依附性大大_____;工业文明_____了人在自然界中的地位。人类在战胜自然的同时,盲目乐观,开始把自己当成世界的_____,_____自然的存在,人类与环境的______开始出现。

无视

主宰

减弱

提升

主宰

无视

对抗

3.第三阶段——人类开始寻求与自然_____发展。进入现代,人类在长期与环境的共存和斗争中,逐渐认识到,只有保持同环境的_____和_____,才能生存和发展。开始理智地认识人类与环境的关系,确立_____自然、与自然_________的思想。其标志是1972年第一次联合国人类环境会议通过的_____________________________。

协调

平衡

协调

尊重

和谐相处

《联合国人类环境会议宣言》

二、形成正确的环境伦理观

1.环境伦理思想提出:________的关系,是人类必须解决的最基本的问题。随着__________和_________的加剧,人们已经认识到,解决环境污染和生态失衡的问题,不能仅仅依赖于_____和____的手段,还必须树立正确的环境伦理观。

2.环境伦理观与传统伦理观的区别在于,它不仅表现在人类行为中___与___的利益关系上,认为破坏环境从而侵犯____利益的行为是不道德的;而且还表现在_____与______的利益关系上,认为破坏环境从而危害__________和损害_____________的行为也是不道德的。

人与自然

生态破坏

环境污染

经济

法律

人

人

他人

人类

自然

物种生存

生命维持系统

核心要点突破

人类与环境关系的发展阶段

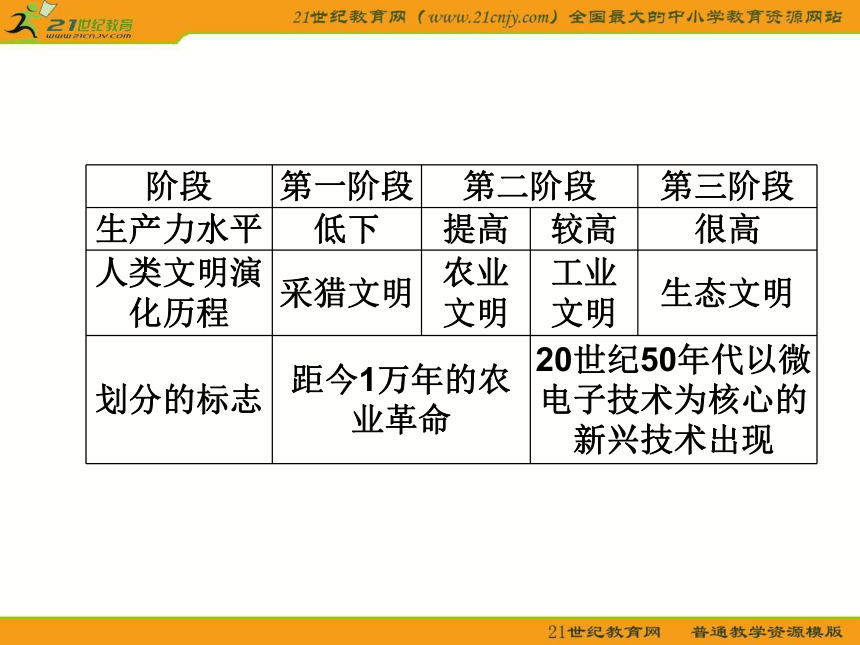

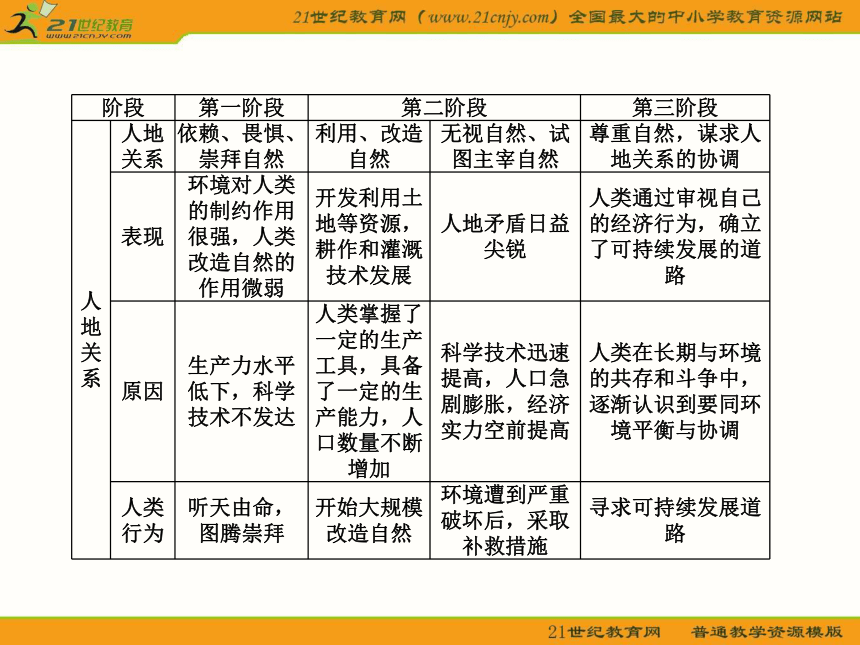

人类与环境的关系是对立统一的关系,人类活动的主观性与地理环境的客观性之间的矛盾贯穿在人地关系思想发展过程的始终。随着生产力和生产关系的发展和变化,人类利用自然、改造自然的范围和程度逐渐扩大和加深,因而环境问题的内容和表现也在不断地变化。按照生产力的发展水平和人类文明的演变历程,人类与环境的关系大体经历了三个发展阶段,列表比较如下:

阶段 第一阶段 第二阶段 第三阶段

生产力水平 低下 提高 较高 很高

人类文明演化历程 采猎文明 农业文明 工业文明 生态文明

划分的标志 距今1万年的农业革命 20世纪50年代以微电子技术为核心的新兴技术出现

阶段 第一阶段 第二阶段 第三阶段

人地关系 人地关系 依赖、畏惧、崇拜自然 利用、改造自然 无视自然、试图主宰自然 尊重自然,谋求人地关系的协调

表现 环境对人类的制约作用很强,人类改造自然的作用微弱 开发利用土地等资源,耕作和灌溉技术发展 人地矛盾日益尖锐 人类通过审视自己的经济行为,确立了可持续发展的道路

原因 生产力水平低下,科学技术不发达 人类掌握了一定的生产工具,具备了一定的生产能力,人口数量不断增加 科学技术迅速提高,人口急剧膨胀,经济实力空前提高 人类在长期与环境的共存和斗争中,逐渐认识到要同环境平衡与协调

人类行为 听天由命,图腾崇拜 开始大规模改造自然 环境遭到严重破坏后,采取补救措施 寻求可持续发展道路

阶段 第一阶段 第二阶段 第三阶段

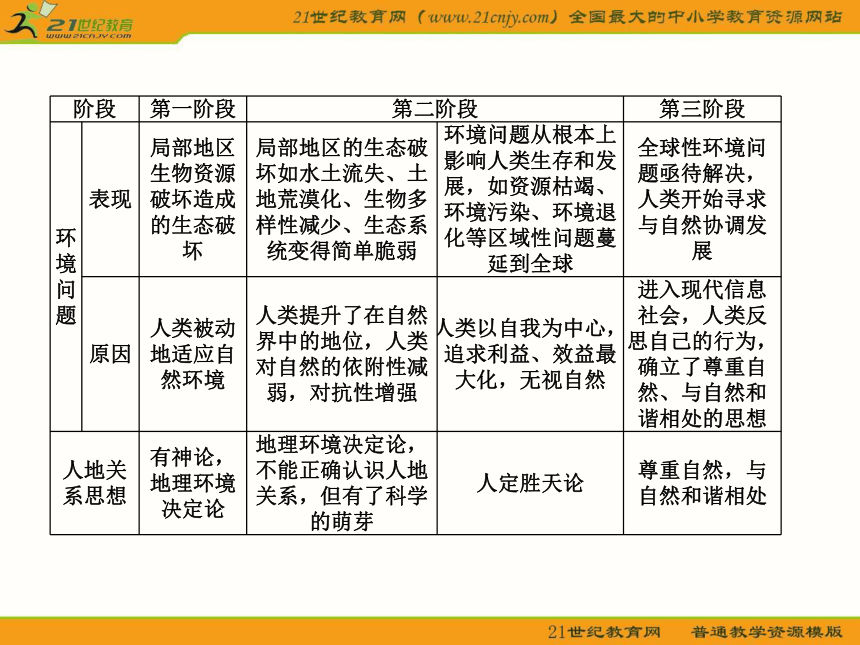

环境问题 表现 局部地区生物资源破坏造成的生态破坏 局部地区的生态破坏如水土流失、土地荒漠化、生物多样性减少、生态系统变得简单脆弱 环境问题从根本上影响人类生存和发展,如资源枯竭、环境污染、环境退化等区域性问题蔓延到全球 全球性环境问题亟待解决,人类开始寻求与自然协调发展

原因 人类被动地适应自然环境 人类提升了在自然界中的地位,人类对自然的依附性减弱,对抗性增强 人类以自我为中心,追求利益、效益最大化,无视自然 进入现代信息社会,人类反思自己的行为,确立了尊重自然、与自然和谐相处的思想

人地关系思想 有神论,地理环境决定论 地理环境决定论,不能正确认识人地关系,但有了科学的萌芽 人定胜天论 尊重自然,与自然和谐相处

由此可见,人地关系思想是随着人类社会生产力水平的提高而不断发展、不断演进的,尤其是人类社会进入工业文明时期以来,科学技术迅速提高,人口数量急剧膨胀,经济实力空前提高,各种机器、设备竞相发展,在追求经济增长的前提下,人类对自然资源展开了前所未有的大规模的开发利用。这个阶段,人类在创造了极其丰富的物质财富的同时,试图成为自然界的主宰。人类以自我为中心,一切社会活动都被导向利益、效益最大化。

工业文明也越来越远离了自然。在这一时期,环境问题从根本上影响到人类社会的生存和发展。大气温室效应、臭氧层破坏等危及整个人类的生存,以牺牲自然为代价,也引发了深重的灾难。人地关系全面呈现不协调,人地矛盾迅速激化。到20世纪50年代,以微电子技术为核心的一系列新兴技术的出现,标志着人类进入了现代信息社会。人类在长期与环境的共存和斗争中,逐渐认识到,只有保持同环境的平衡和协调,才能生存和发展。

于是,人们抛弃盲目崇拜自然和完全无视自然的极端观念,开始理智地认识人类与环境的关系,确立了尊重自然、与自然和谐相处的思想,这是人类与环境关系的一次具有历史意义的观念转变。其标志是1972年第一次联合国人类环境会议通过的《联合国人类环境会议宣言》,简称《斯德哥尔摩宣言》。这个宣言第一次呼吁人类要对自身的生存环境进行保护和改善,指明保护自然环境就是保护人类自己。

名师点拨

工业文明时期人地矛盾迅速激化的原因

工业文明时期人地关系全面呈现不协调。主要原因有:

(1)随着生产力的迅猛发展和人口剧增,人类前所未有地大规模地开发利用自然资源,超过了资源的再生速度,出现严重的资源短缺和环境问题。

(2)随着工业化城市进程加快,大量工业生产排放的废气、废水和废渣进入环境,超过环境的承载能力,出现严重的环境污染。

(3)20世纪60年代以来,由于社会经济的高速发展,地区性、全球性污染和生态破坏进一步加剧,人类的生存和发展受到威胁。

读人类社会与环境的相关模式图,回答下列问题。

(1)圈层Ⅰ代表________;圈层

Ⅱ代表________。

(2)通常所说的地理环境是以

______为中心的环境,它包

括______和________两大类。

(3)图中A表示人类通过________活动从环境中输入物质和能量;图中B表示人类通过________活动,以废弃物的形式把物质和能量输出给环境。

例1

(4)图中D表示环境对人类的反作用,人类对环境的作用力越大,环境对人类的反作用力越________。

(5)乱砍滥伐,毁林开荒,可用图中的箭头________表示,任意排放有害物质可用图中的箭头________表示;酸雨可用图中的箭头__________表示;植树种草可用图中的箭头________表示。

(6)人类与环境是________的关系。

【解析】 本题主要考查学生对地理环境及人类与环境的关系的理解。通常讲的地理环境是以人类为中心的自然环境和社会环境。人类通过生产和消费活动与环境发生关系。人类与环境的关系是辩证的关系,既对立又统一。

【答案】 (1)人类社会 环境 (2)人类 自然 社会

(3)生产 消费 (4)大 (5)A B D C (6)对立统一

针对训练

1.下列哪个观点是正确的( )

A.技术进步能解决人类面临的所有问题

B.人类的发展来自于对自然的征服

C.人类活动都会对生物体带来灾难

D.人类对自然的维护就是对自身的保护

解析:选D。技术进步能解决人类面临的很多问题,但不能解决所有问题,A选项太绝对,错误;经过人类社会的发展历程,人类逐渐认识到征服自然只会招致自然的报复,人类应与自然和谐发展,故B选项错误;人类活动对环境及生物的影响应有两种类型,有利和不利,因此人类活动不会只给生物带来灾难,故C选项错误;人类的生存和发展,离不开环境,人类对自然环境的维护就是对自身的保护,答案D正确。

1.环境伦理的含义

环境伦理主要是指人对自然的伦理。它涉及人类在处理与自然之间的关系时,什么是人类正当、合理的行为,以及人类对于自然应当承担怎样的义务等道德问题。

树立正确的环境伦理观

2.正确的环境伦理观

主要内容 基本要求 主要依据

尊重与善待自然 必须做到尊重地球上的一切生命物种,尊重自然生态的和谐与稳定,顺应自然规律 自然界既是人类的生存环境,又给人类提供多种多样的资源

关心个人并关爱人类 解决环境问题,保护地球环境,需要全人类共同努力,关心个人必须首先服从于关爱全人类的大局 环境问题不仅仅是人与自然的关系问题,而且涉及到人与人之间、国家与国家之间、地区与地区之间利益与关系的调整。环境问题如同社会政治经济问题一样,存在着不同社会群体之间利益以及价值观的冲突

着眼当前并思虑未来 我们应该坚持可持续发展思想,对子孙后代的利益以及未来价值予以更多的考虑,并从后代人的立场上对我们当前的环境行为做出道德判断 与自然界其他生物一样,人类同样具有繁衍和照顾后代的本能。人类不同于其他生物之处在于除了繁衍和照顾后代之外,还意识到对后代承担的道德义务与责任

3.新的环境观和传统的环境观

环境观 核心内容 行为表现 行为后果

传统的环境观 是一种人地对立的环境观,人类试图成为自然界的主宰者和征服者 人类改造自然的能力不断增强,砍伐森林、开垦草原、开发矿山、拦河筑坝、移山填海等,从环境中获取的资源和能源越来越多,向环境中排放大量废弃物,造成严重的环境问题 资源短缺、环境污染、生态破坏、全球环境恶化

新的环境观 人类是自然的儿子,是环境的一分子,只有保持同环境的平衡与协调,才能生存与发展,是“天人合一”或“人地归一”的环境观 人们正视人类与环境的关系,尊重环境发展的客观规律,树立可持续发展观 人类与环境的关系趋于协调,实现可持续发展

下列符合环境伦理观的是( )

A.草原发展畜牧业,载畜量越多越好

B.山地丘陵植树造林,严禁砍伐

C.封山育林,定期开禁

D.大量使用化肥、农药,促进农业高产稳产

【解析】 超载放牧会导致草场退化;山地丘陵植树造林可保持水土,但不应严禁砍伐,可采育结合;化肥、农药的大量使用,会造成土壤污染、水污染,因而A、B、D都不符合正确的环境伦理观。

【答案】 C

例2

解析:选C。征服自然的观点强调人是万物臣服的精灵,是自然界的主人。新的发展观认为人只是自然界食物链或生物链上的一个环节,人类必须与其他生物保持和谐与平衡的关系。

教材深化探究

1.“探索”发现

人类与环境关系的探索

本“探索”旨在引导我们探究不同学者和组织对人地关系的理解,我们根据他们的言论,归纳出他们的人地观。

老子的人类自然观:反映了一种“天人合一”的思想,是一种人类与自然和谐相处的论述。但在总的自然观上,把人类看作自然的奴隶,认为人与环境的关系是一种依赖的关系。

培根的人类自然观:文明社会的到来,生产力水平有了很大的提高,人类试图成为自然的主宰,以牺牲环境为代价,积累巨大的物质财富。其后果是人地关系呈现不协调,发生一系列环境问题。

恩格斯的人类自然观:环境对人类社会具有反馈作用。我们人类对环境施加影响的同时,环境也把受到的这种影响反作用于人类。当两者出现矛盾时,就会发生严重的环境问题。

世界环境与发展委员会的人类自然观:关注环境与发展问题,正确认识人地关系,寻求资源、环境与发展相协调的道路。

2.“阅读”指导

人口、资源、环境与社会经济发展的演变过程

本“阅读”材料介绍了人地关系演变的四个阶段:

第Ⅰ阶段,人口缓慢增长,经济在缓慢发展,资源缓慢消耗,污染不断加重,但是人口增长、污染程度均没有超过环境容量。人口、资源、环境与经济之间协调发展。第Ⅱ阶段,人口、经济迅速增长,资源急剧消耗,污染迅速加重,且人口、污染超过了环境容量。人口、资源、环境与发展之间失调。

第Ⅲ阶段,人口增长变慢、资源消耗速度也变慢,污染程度减轻,而经济继续增长,人口、资源、环境与经济之间又协调发展。第Ⅳ阶段,人口增长速度和资源消耗速度继续下降,污染继续减轻且在环境容量之内,而经济持续上升,人口、资源、环境与经济之间仍然呈现协调发展。

人口、资源、环境与经济之间是协调→失调→协调的变化过程,我们应当走可持续发展道路,经济发展既要满足人类当前的需要,又对子孙后代的生存环境不造成危害。

3.“案例研究”

环境伦理的先驱

本案例中,各位环境伦理的先驱从不同的方面,阐述了人与自然的关系,表达出人与自然应和谐与平衡发展,并对公众关于环境问题的思考产生重大影响。

【思考向导】 (1)阿尔贝特·史怀泽:提出“敬畏生命”的理念,并将伦理学的范围由人扩展到所有生命,成为生命伦理学的奠基人。敬畏生命的全部内涵即人类应当保护生命,爱护生命,既包括人的生命,也包括一切具有生命的存在物的生命。

(2)马丁·海德格尔:提出了“拯救地球”的主张,呼吁人类保护环境、拯救地球。要拯救地球,也需要改变人的主体地位,即走出“人类中心”的思想误区。

(3)奥尔多·利奥波德:提出保护土地、保护环境的伦理思想,被公认为生态伦理或环境伦理的奠基人。其重要的思想—大地伦理思想认为:人为大地共同体的一员,伦理道德要向大地扩展;保护生态系统的和谐稳定、保持生物存在的多样性、保持土地完整无损的行为就是合乎大地伦理规范的行为。

(4)蕾切尔·卡逊:人类不能再扩充自己的征服精神,而要用一种道德态度来尊重自然。

(5)丹尼斯·梅多斯:目前世界的困境可以通过人口、工业发展、污染、粮食生产、资源消耗等五种因素的联系和变动表现出来。如果世界人口、工业化、污染、粮食生产以及资源消耗按现在的增长趋势继续不变,这个星球上的经济增长就会在今后一百年内的某一个时候达到极限。人类不要盲目地追求经济增长,经济增长是要付出代价的。

为了解决环境问题,我们应当把自己认为是环境中的一员,同其他生物一样,都属于环境的组成部分,走出“人类中心”的思想误区,同其他生物和谐平衡发展,树立正确的环境伦理观,从而树立正确的人口观、资源观、环境观和发展观。

中国古代的城市规划思想

中国有悠久的历史,灿烂的文化,中国古代的城市建设也具有鲜明的东方地域文化特点。中国古代的城市规划思想主要有以下原则:

1.选择城址的区位原则——“择天下之中而立国”。

《吕氏春秋》中关于择都的原则是“古之王者,择天下之中而立国”。说明中心位置对于都城选择的重要意义。在自给自足的自然经济条件下,中心位置是管理全区的最佳区位。

课外视野拓展

2.选择城址的自然背景原则——“大山之下,广川之上”。

古人对城市的供给排水和防洪条件十分重视。

3.城市的总体布局原则——“左祖右社,面朝后市”。

祖庙、社稷、外朝、市场环绕皇宫对称分布,以宫为中心的南北中轴成为全城的主轴。这一布局原则对都城有深远影响。在皇宫内部,前朝后寝。历朝的皇宫都基本上遵循这一格局。

4.城市功能分区原则——“仕者近公”、“工买近市”。

从政的住在衙门附近,从工从商的住在市场附近,农民住在城门附近,耕作出入方便,在没有现代交通工具的时代,居住地接近工作地,对节约往返时间意义重大。

5.道路布局原则——“经途九轨,环途七轨,野途五轨”。

一轨相当周尺八尺。经途是全城的干道,东西和南北各三条。环途是顺城环路。野途是城外道路。根据车流和人流密度,城市道路可分成不同等级。

6.城市规模等级体系原则——不同政治地位的城市有不同的规模,不能僭越(即超越)。

在城市道路上,同样有等级体系。诸侯的主干道相当于国都的环道,宽七轨。再低一级都城的主干道相当于国都的野途,宽五轨。

第一节 人类与环境的关系

学前引路

【情景导引】

中国朴素的人地关系思想

1.我国哲学中最广博精深的核心就是“天人合一”理论,源于老子《道德经》:“以人合天,而绝非以天合人”。感悟老子“天人合一”思想的内涵。

2.北魏农学家贾思勰在他所著的《齐民要术》中也提出“顺天时,量地利”的思想。说出其含义。

3.下列说法符合可持续发展的哪一基本原则?

为人君而不能谨守其山林菹泽草菜,不可以立为天下王。 (《管子·轻重甲》)

斩伐养长,不失其时,故山林不童,而百姓有余材也。 (《荀子·王制篇》)

竭泽而渔,岂不获得?而明年无鱼。焚薮而田,岂不获得?而明年无兽。 (《吕氏春秋·义赏》)

【课标定位】

1.了解人类与环境的相互关系以及人地关系不同发展阶段人类对人地关系的认识及相应的环境问题和人类的对策。

2.理解环境伦理观的概念,通过对人类与环境相互关系的理解,形成正确的环境伦理观。

核心要点突破

教材深化探究

知能优化训练

第一节

基础知识梳理

课外视野拓展

基础知识梳理

一、人类与环境关系的发展阶段

1.第一阶段——人类______、_____自然。在古代,由于生产力水平_____,科学技术________,人类对自然的认识处于蒙昧阶段,无法摆脱自然的控制和威胁,对自然具有一种_____和盲目_____的心理,认为人与环境的关系是一种_____的关系。

畏惧

崇拜

低下

不发达

畏惧

崇拜

依赖

2.第二阶段——人类_____自然,试图_____自然。随着农业的出现,人类对自然的依附性大大_____;工业文明_____了人在自然界中的地位。人类在战胜自然的同时,盲目乐观,开始把自己当成世界的_____,_____自然的存在,人类与环境的______开始出现。

无视

主宰

减弱

提升

主宰

无视

对抗

3.第三阶段——人类开始寻求与自然_____发展。进入现代,人类在长期与环境的共存和斗争中,逐渐认识到,只有保持同环境的_____和_____,才能生存和发展。开始理智地认识人类与环境的关系,确立_____自然、与自然_________的思想。其标志是1972年第一次联合国人类环境会议通过的_____________________________。

协调

平衡

协调

尊重

和谐相处

《联合国人类环境会议宣言》

二、形成正确的环境伦理观

1.环境伦理思想提出:________的关系,是人类必须解决的最基本的问题。随着__________和_________的加剧,人们已经认识到,解决环境污染和生态失衡的问题,不能仅仅依赖于_____和____的手段,还必须树立正确的环境伦理观。

2.环境伦理观与传统伦理观的区别在于,它不仅表现在人类行为中___与___的利益关系上,认为破坏环境从而侵犯____利益的行为是不道德的;而且还表现在_____与______的利益关系上,认为破坏环境从而危害__________和损害_____________的行为也是不道德的。

人与自然

生态破坏

环境污染

经济

法律

人

人

他人

人类

自然

物种生存

生命维持系统

核心要点突破

人类与环境关系的发展阶段

人类与环境的关系是对立统一的关系,人类活动的主观性与地理环境的客观性之间的矛盾贯穿在人地关系思想发展过程的始终。随着生产力和生产关系的发展和变化,人类利用自然、改造自然的范围和程度逐渐扩大和加深,因而环境问题的内容和表现也在不断地变化。按照生产力的发展水平和人类文明的演变历程,人类与环境的关系大体经历了三个发展阶段,列表比较如下:

阶段 第一阶段 第二阶段 第三阶段

生产力水平 低下 提高 较高 很高

人类文明演化历程 采猎文明 农业文明 工业文明 生态文明

划分的标志 距今1万年的农业革命 20世纪50年代以微电子技术为核心的新兴技术出现

阶段 第一阶段 第二阶段 第三阶段

人地关系 人地关系 依赖、畏惧、崇拜自然 利用、改造自然 无视自然、试图主宰自然 尊重自然,谋求人地关系的协调

表现 环境对人类的制约作用很强,人类改造自然的作用微弱 开发利用土地等资源,耕作和灌溉技术发展 人地矛盾日益尖锐 人类通过审视自己的经济行为,确立了可持续发展的道路

原因 生产力水平低下,科学技术不发达 人类掌握了一定的生产工具,具备了一定的生产能力,人口数量不断增加 科学技术迅速提高,人口急剧膨胀,经济实力空前提高 人类在长期与环境的共存和斗争中,逐渐认识到要同环境平衡与协调

人类行为 听天由命,图腾崇拜 开始大规模改造自然 环境遭到严重破坏后,采取补救措施 寻求可持续发展道路

阶段 第一阶段 第二阶段 第三阶段

环境问题 表现 局部地区生物资源破坏造成的生态破坏 局部地区的生态破坏如水土流失、土地荒漠化、生物多样性减少、生态系统变得简单脆弱 环境问题从根本上影响人类生存和发展,如资源枯竭、环境污染、环境退化等区域性问题蔓延到全球 全球性环境问题亟待解决,人类开始寻求与自然协调发展

原因 人类被动地适应自然环境 人类提升了在自然界中的地位,人类对自然的依附性减弱,对抗性增强 人类以自我为中心,追求利益、效益最大化,无视自然 进入现代信息社会,人类反思自己的行为,确立了尊重自然、与自然和谐相处的思想

人地关系思想 有神论,地理环境决定论 地理环境决定论,不能正确认识人地关系,但有了科学的萌芽 人定胜天论 尊重自然,与自然和谐相处

由此可见,人地关系思想是随着人类社会生产力水平的提高而不断发展、不断演进的,尤其是人类社会进入工业文明时期以来,科学技术迅速提高,人口数量急剧膨胀,经济实力空前提高,各种机器、设备竞相发展,在追求经济增长的前提下,人类对自然资源展开了前所未有的大规模的开发利用。这个阶段,人类在创造了极其丰富的物质财富的同时,试图成为自然界的主宰。人类以自我为中心,一切社会活动都被导向利益、效益最大化。

工业文明也越来越远离了自然。在这一时期,环境问题从根本上影响到人类社会的生存和发展。大气温室效应、臭氧层破坏等危及整个人类的生存,以牺牲自然为代价,也引发了深重的灾难。人地关系全面呈现不协调,人地矛盾迅速激化。到20世纪50年代,以微电子技术为核心的一系列新兴技术的出现,标志着人类进入了现代信息社会。人类在长期与环境的共存和斗争中,逐渐认识到,只有保持同环境的平衡和协调,才能生存和发展。

于是,人们抛弃盲目崇拜自然和完全无视自然的极端观念,开始理智地认识人类与环境的关系,确立了尊重自然、与自然和谐相处的思想,这是人类与环境关系的一次具有历史意义的观念转变。其标志是1972年第一次联合国人类环境会议通过的《联合国人类环境会议宣言》,简称《斯德哥尔摩宣言》。这个宣言第一次呼吁人类要对自身的生存环境进行保护和改善,指明保护自然环境就是保护人类自己。

名师点拨

工业文明时期人地矛盾迅速激化的原因

工业文明时期人地关系全面呈现不协调。主要原因有:

(1)随着生产力的迅猛发展和人口剧增,人类前所未有地大规模地开发利用自然资源,超过了资源的再生速度,出现严重的资源短缺和环境问题。

(2)随着工业化城市进程加快,大量工业生产排放的废气、废水和废渣进入环境,超过环境的承载能力,出现严重的环境污染。

(3)20世纪60年代以来,由于社会经济的高速发展,地区性、全球性污染和生态破坏进一步加剧,人类的生存和发展受到威胁。

读人类社会与环境的相关模式图,回答下列问题。

(1)圈层Ⅰ代表________;圈层

Ⅱ代表________。

(2)通常所说的地理环境是以

______为中心的环境,它包

括______和________两大类。

(3)图中A表示人类通过________活动从环境中输入物质和能量;图中B表示人类通过________活动,以废弃物的形式把物质和能量输出给环境。

例1

(4)图中D表示环境对人类的反作用,人类对环境的作用力越大,环境对人类的反作用力越________。

(5)乱砍滥伐,毁林开荒,可用图中的箭头________表示,任意排放有害物质可用图中的箭头________表示;酸雨可用图中的箭头__________表示;植树种草可用图中的箭头________表示。

(6)人类与环境是________的关系。

【解析】 本题主要考查学生对地理环境及人类与环境的关系的理解。通常讲的地理环境是以人类为中心的自然环境和社会环境。人类通过生产和消费活动与环境发生关系。人类与环境的关系是辩证的关系,既对立又统一。

【答案】 (1)人类社会 环境 (2)人类 自然 社会

(3)生产 消费 (4)大 (5)A B D C (6)对立统一

针对训练

1.下列哪个观点是正确的( )

A.技术进步能解决人类面临的所有问题

B.人类的发展来自于对自然的征服

C.人类活动都会对生物体带来灾难

D.人类对自然的维护就是对自身的保护

解析:选D。技术进步能解决人类面临的很多问题,但不能解决所有问题,A选项太绝对,错误;经过人类社会的发展历程,人类逐渐认识到征服自然只会招致自然的报复,人类应与自然和谐发展,故B选项错误;人类活动对环境及生物的影响应有两种类型,有利和不利,因此人类活动不会只给生物带来灾难,故C选项错误;人类的生存和发展,离不开环境,人类对自然环境的维护就是对自身的保护,答案D正确。

1.环境伦理的含义

环境伦理主要是指人对自然的伦理。它涉及人类在处理与自然之间的关系时,什么是人类正当、合理的行为,以及人类对于自然应当承担怎样的义务等道德问题。

树立正确的环境伦理观

2.正确的环境伦理观

主要内容 基本要求 主要依据

尊重与善待自然 必须做到尊重地球上的一切生命物种,尊重自然生态的和谐与稳定,顺应自然规律 自然界既是人类的生存环境,又给人类提供多种多样的资源

关心个人并关爱人类 解决环境问题,保护地球环境,需要全人类共同努力,关心个人必须首先服从于关爱全人类的大局 环境问题不仅仅是人与自然的关系问题,而且涉及到人与人之间、国家与国家之间、地区与地区之间利益与关系的调整。环境问题如同社会政治经济问题一样,存在着不同社会群体之间利益以及价值观的冲突

着眼当前并思虑未来 我们应该坚持可持续发展思想,对子孙后代的利益以及未来价值予以更多的考虑,并从后代人的立场上对我们当前的环境行为做出道德判断 与自然界其他生物一样,人类同样具有繁衍和照顾后代的本能。人类不同于其他生物之处在于除了繁衍和照顾后代之外,还意识到对后代承担的道德义务与责任

3.新的环境观和传统的环境观

环境观 核心内容 行为表现 行为后果

传统的环境观 是一种人地对立的环境观,人类试图成为自然界的主宰者和征服者 人类改造自然的能力不断增强,砍伐森林、开垦草原、开发矿山、拦河筑坝、移山填海等,从环境中获取的资源和能源越来越多,向环境中排放大量废弃物,造成严重的环境问题 资源短缺、环境污染、生态破坏、全球环境恶化

新的环境观 人类是自然的儿子,是环境的一分子,只有保持同环境的平衡与协调,才能生存与发展,是“天人合一”或“人地归一”的环境观 人们正视人类与环境的关系,尊重环境发展的客观规律,树立可持续发展观 人类与环境的关系趋于协调,实现可持续发展

下列符合环境伦理观的是( )

A.草原发展畜牧业,载畜量越多越好

B.山地丘陵植树造林,严禁砍伐

C.封山育林,定期开禁

D.大量使用化肥、农药,促进农业高产稳产

【解析】 超载放牧会导致草场退化;山地丘陵植树造林可保持水土,但不应严禁砍伐,可采育结合;化肥、农药的大量使用,会造成土壤污染、水污染,因而A、B、D都不符合正确的环境伦理观。

【答案】 C

例2

解析:选C。征服自然的观点强调人是万物臣服的精灵,是自然界的主人。新的发展观认为人只是自然界食物链或生物链上的一个环节,人类必须与其他生物保持和谐与平衡的关系。

教材深化探究

1.“探索”发现

人类与环境关系的探索

本“探索”旨在引导我们探究不同学者和组织对人地关系的理解,我们根据他们的言论,归纳出他们的人地观。

老子的人类自然观:反映了一种“天人合一”的思想,是一种人类与自然和谐相处的论述。但在总的自然观上,把人类看作自然的奴隶,认为人与环境的关系是一种依赖的关系。

培根的人类自然观:文明社会的到来,生产力水平有了很大的提高,人类试图成为自然的主宰,以牺牲环境为代价,积累巨大的物质财富。其后果是人地关系呈现不协调,发生一系列环境问题。

恩格斯的人类自然观:环境对人类社会具有反馈作用。我们人类对环境施加影响的同时,环境也把受到的这种影响反作用于人类。当两者出现矛盾时,就会发生严重的环境问题。

世界环境与发展委员会的人类自然观:关注环境与发展问题,正确认识人地关系,寻求资源、环境与发展相协调的道路。

2.“阅读”指导

人口、资源、环境与社会经济发展的演变过程

本“阅读”材料介绍了人地关系演变的四个阶段:

第Ⅰ阶段,人口缓慢增长,经济在缓慢发展,资源缓慢消耗,污染不断加重,但是人口增长、污染程度均没有超过环境容量。人口、资源、环境与经济之间协调发展。第Ⅱ阶段,人口、经济迅速增长,资源急剧消耗,污染迅速加重,且人口、污染超过了环境容量。人口、资源、环境与发展之间失调。

第Ⅲ阶段,人口增长变慢、资源消耗速度也变慢,污染程度减轻,而经济继续增长,人口、资源、环境与经济之间又协调发展。第Ⅳ阶段,人口增长速度和资源消耗速度继续下降,污染继续减轻且在环境容量之内,而经济持续上升,人口、资源、环境与经济之间仍然呈现协调发展。

人口、资源、环境与经济之间是协调→失调→协调的变化过程,我们应当走可持续发展道路,经济发展既要满足人类当前的需要,又对子孙后代的生存环境不造成危害。

3.“案例研究”

环境伦理的先驱

本案例中,各位环境伦理的先驱从不同的方面,阐述了人与自然的关系,表达出人与自然应和谐与平衡发展,并对公众关于环境问题的思考产生重大影响。

【思考向导】 (1)阿尔贝特·史怀泽:提出“敬畏生命”的理念,并将伦理学的范围由人扩展到所有生命,成为生命伦理学的奠基人。敬畏生命的全部内涵即人类应当保护生命,爱护生命,既包括人的生命,也包括一切具有生命的存在物的生命。

(2)马丁·海德格尔:提出了“拯救地球”的主张,呼吁人类保护环境、拯救地球。要拯救地球,也需要改变人的主体地位,即走出“人类中心”的思想误区。

(3)奥尔多·利奥波德:提出保护土地、保护环境的伦理思想,被公认为生态伦理或环境伦理的奠基人。其重要的思想—大地伦理思想认为:人为大地共同体的一员,伦理道德要向大地扩展;保护生态系统的和谐稳定、保持生物存在的多样性、保持土地完整无损的行为就是合乎大地伦理规范的行为。

(4)蕾切尔·卡逊:人类不能再扩充自己的征服精神,而要用一种道德态度来尊重自然。

(5)丹尼斯·梅多斯:目前世界的困境可以通过人口、工业发展、污染、粮食生产、资源消耗等五种因素的联系和变动表现出来。如果世界人口、工业化、污染、粮食生产以及资源消耗按现在的增长趋势继续不变,这个星球上的经济增长就会在今后一百年内的某一个时候达到极限。人类不要盲目地追求经济增长,经济增长是要付出代价的。

为了解决环境问题,我们应当把自己认为是环境中的一员,同其他生物一样,都属于环境的组成部分,走出“人类中心”的思想误区,同其他生物和谐平衡发展,树立正确的环境伦理观,从而树立正确的人口观、资源观、环境观和发展观。

中国古代的城市规划思想

中国有悠久的历史,灿烂的文化,中国古代的城市建设也具有鲜明的东方地域文化特点。中国古代的城市规划思想主要有以下原则:

1.选择城址的区位原则——“择天下之中而立国”。

《吕氏春秋》中关于择都的原则是“古之王者,择天下之中而立国”。说明中心位置对于都城选择的重要意义。在自给自足的自然经济条件下,中心位置是管理全区的最佳区位。

课外视野拓展

2.选择城址的自然背景原则——“大山之下,广川之上”。

古人对城市的供给排水和防洪条件十分重视。

3.城市的总体布局原则——“左祖右社,面朝后市”。

祖庙、社稷、外朝、市场环绕皇宫对称分布,以宫为中心的南北中轴成为全城的主轴。这一布局原则对都城有深远影响。在皇宫内部,前朝后寝。历朝的皇宫都基本上遵循这一格局。

4.城市功能分区原则——“仕者近公”、“工买近市”。

从政的住在衙门附近,从工从商的住在市场附近,农民住在城门附近,耕作出入方便,在没有现代交通工具的时代,居住地接近工作地,对节约往返时间意义重大。

5.道路布局原则——“经途九轨,环途七轨,野途五轨”。

一轨相当周尺八尺。经途是全城的干道,东西和南北各三条。环途是顺城环路。野途是城外道路。根据车流和人流密度,城市道路可分成不同等级。

6.城市规模等级体系原则——不同政治地位的城市有不同的规模,不能僭越(即超越)。

在城市道路上,同样有等级体系。诸侯的主干道相当于国都的环道,宽七轨。再低一级都城的主干道相当于国都的野途,宽五轨。