【2012优化方案 精品课件】中图版选修6 地理:1.2 环境问题的产生及危害

文档属性

| 名称 | 【2012优化方案 精品课件】中图版选修6 地理:1.2 环境问题的产生及危害 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 359.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 中图版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2011-10-09 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

第二节 环境问题的产生及其危害

学前引路

【情景导引】

1948年瑞士化学家保罗·米勒因发明了DDT而获诺贝尔生理学和医学奖。然而1962年一本《寂静的春天》却使其臭名昭著。书中讲到DDT不仅杀死了大量的生物,而且对人和环境也产生了难以估量的严重危害,甚至南极的企鹅体内也发现了DDT的成分。

思考:从这一事件中,反映了当代环境问题具有什么特点?

【课标定位】

1.了解环境问题的含义及分类,明确产生环境问题的因素。

2.了解产生次生环境问题的两个主要方面。

3.了解全球性的环境问题产生的原因及危害。

核心要点突破

教材深化探究

知能优化训练

第二节

基础知识梳理

课外视野拓展

基础知识梳理

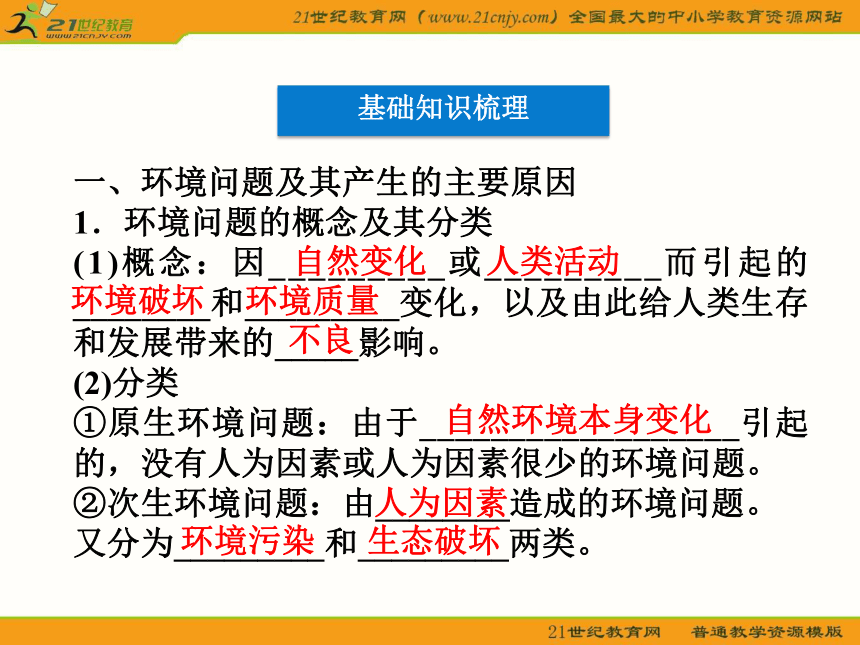

一、环境问题及其产生的主要原因

1.环境问题的概念及其分类

(1)概念:因_________或_________而引起的________和_________变化,以及由此给人类生存和发展带来的_____影响。

(2)分类

①原生环境问题:由于__________________引起的,没有人为因素或人为因素很少的环境问题。

②次生环境问题:由________造成的环境问题。又分为_________和_________两类。

自然变化

人类活动

环境破坏

环境质量

不良

自然环境本身变化

人为因素

环境污染

生态破坏

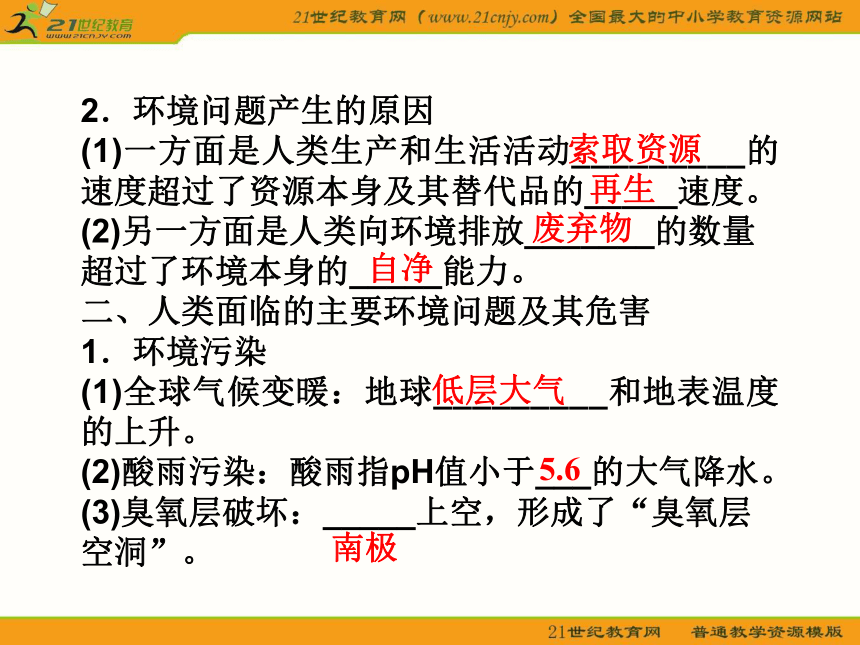

2.环境问题产生的原因

(1)一方面是人类生产和生活活动_________的速度超过了资源本身及其替代品的_____速度。

(2)另一方面是人类向环境排放_______的数量超过了环境本身的_____能力。

二、人类面临的主要环境问题及其危害

1.环境污染

(1)全球气候变暖:地球_________和地表温度的上升。

(2)酸雨污染:酸雨指pH值小于___的大气降水。

(3)臭氧层破坏:_____上空,形成了“臭氧层空洞”。

索取资源

再生

废弃物

自净

低层大气

5.6

南极

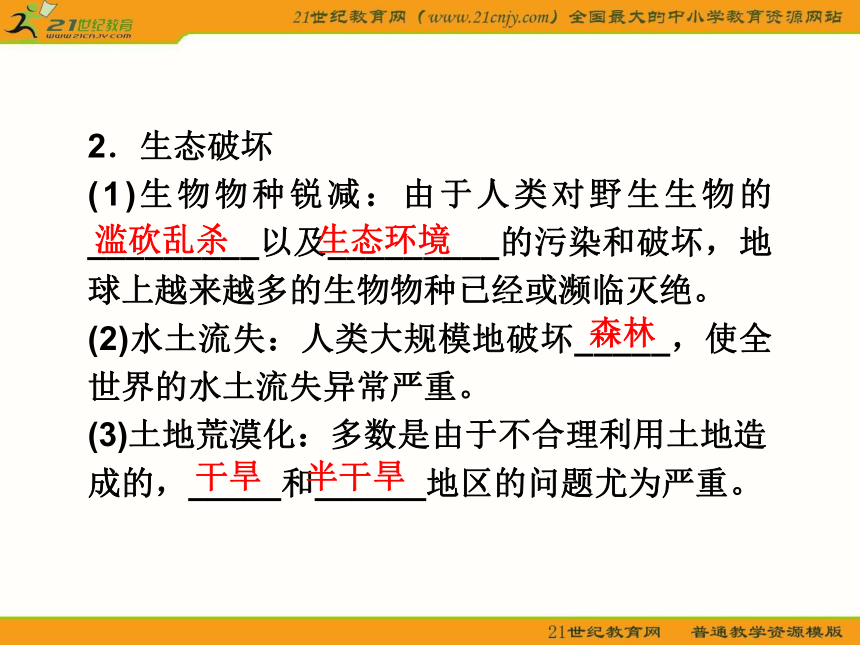

2.生态破坏

(1)生物物种锐减:由于人类对野生生物的_________以及_________的污染和破坏,地球上越来越多的生物物种已经或濒临灭绝。

(2)水土流失:人类大规模地破坏_____,使全世界的水土流失异常严重。

(3)土地荒漠化:多数是由于不合理利用土地造成的,_____和______地区的问题尤为严重。

滥砍乱杀

生态环境

森林

干旱

半干旱

核心要点突破

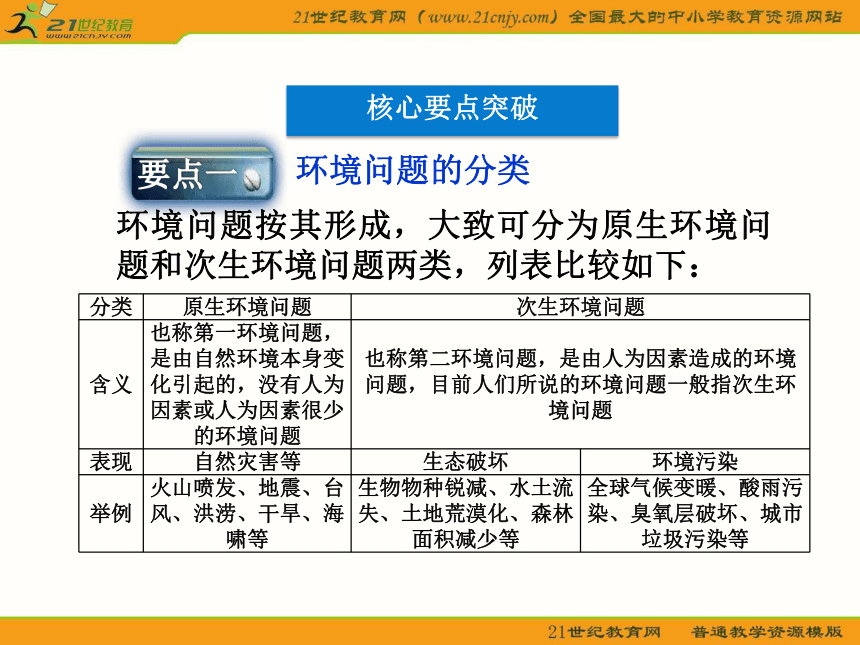

环境问题的分类

环境问题按其形成,大致可分为原生环境问题和次生环境问题两类,列表比较如下:

分类 原生环境问题 次生环境问题

含义 也称第一环境问题,是由自然环境本身变化引起的,没有人为因素或人为因素很少的环境问题 也称第二环境问题,是由人为因素造成的环境问题,目前人们所说的环境问题一般指次生环境问题

表现 自然灾害等 生态破坏 环境污染

举例 火山喷发、地震、台风、洪涝、干旱、海啸等 生物物种锐减、水土流失、土地荒漠化、森林面积减少等 全球气候变暖、酸雨污染、臭氧层破坏、城市垃圾污染等

名师点拨

环境问题的实质

环境问题是伴随着人口、资源和发展问题而出现的,资源、环境与发展之间是相互联系、相互制约的。从本质上讲,环境问题就是资源问题、发展问题。造成人类目前所面临的严重环境问题的根源,是人类中心主义指导下的传统发展模式和生活方式,而解决环境问题的根本出路在于转变观念和发展模式,寻求与自然相和谐的、健康的和高质量的生活方式,走可持续发展之路。

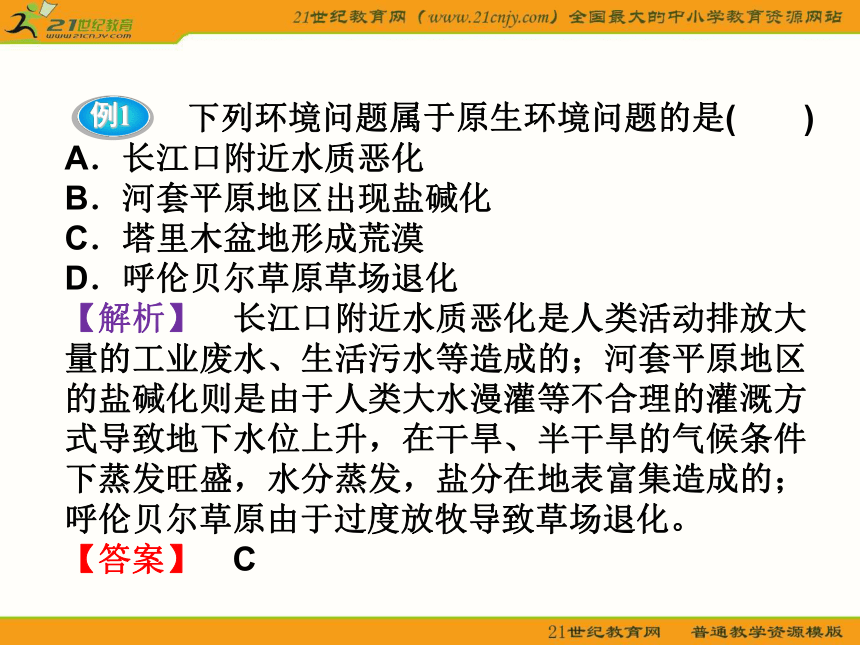

下列环境问题属于原生环境问题的是( )

A.长江口附近水质恶化

B.河套平原地区出现盐碱化

C.塔里木盆地形成荒漠

D.呼伦贝尔草原草场退化

【解析】 长江口附近水质恶化是人类活动排放大量的工业废水、生活污水等造成的;河套平原地区的盐碱化则是由于人类大水漫灌等不合理的灌溉方式导致地下水位上升,在干旱、半干旱的气候条件下蒸发旺盛,水分蒸发,盐分在地表富集造成的;呼伦贝尔草原由于过度放牧导致草场退化。

【答案】 C

例1

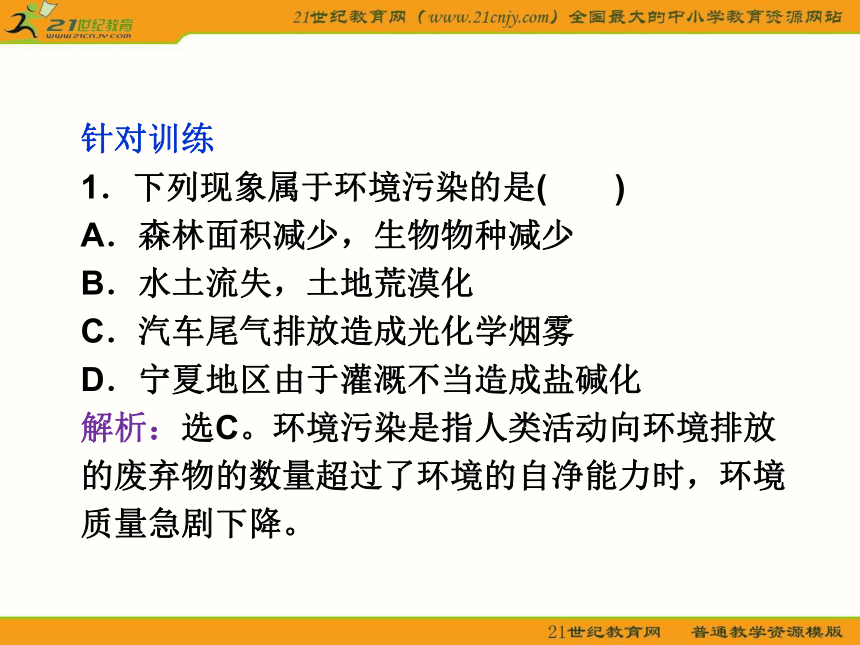

针对训练

1.下列现象属于环境污染的是( )

A.森林面积减少,生物物种减少

B.水土流失,土地荒漠化

C.汽车尾气排放造成光化学烟雾

D.宁夏地区由于灌溉不当造成盐碱化

解析:选C。环境污染是指人类活动向环境排放的废弃物的数量超过了环境的自净能力时,环境质量急剧下降。

1.环境污染的原因、后果及解决措施

人类面临的主要环境问题

环境污染 主要原因 严重后果 解决措施

全球气候变暖 人类活动使大气中二氧化碳、甲烷等温室气体的浓度不断增加,温室效应增强,全球气候出现变暖的趋势 对地球自然生态系统和人类产生不利影响,如引起两极地区及陆地上的冰川消融,导致海平面上升,沿海低地面临被淹没的威胁;气候异常,自然灾害增多等 减少二氧化碳等温室气体的排放,提高能源利用的技术和效率,采用新能源,植树造林

环境污染 主要原因 严重后果 解决措施

臭氧层破坏 人类大量使用氟氯烃等消耗臭氧的物质 到达地面的紫外线增多,扰乱水生和陆生生态系统的食物链,造成一些生物灭绝,使农作物减产,危害人体健康 减少并逐步禁止氟氯烃等消耗臭氧物质的排放,积极研制新型制冷系统,参与国际保护臭氧层合作

酸雨污染 人类燃烧化石燃料,不断地向大气中排放硫氧化物和氮氧化物等酸性气体所致 使草木枯萎、湖泊酸化、良田变成荒漠、建筑物遭到腐蚀 减少人为硫氧化物和氮氧化物的排放,研究煤炭中硫资源的综合利用

2.生态破坏的原因、后果及解决措施

生态破坏 主要原因 严重后果 解决措施

水土流失 大规模地破坏森林,降水集中,地形坡度大 水库湖泊淤积,加剧洪涝灾害,土壤贫瘠 生物措施(植树种草),工程措施(修水库、建坝)

土地荒漠化 气候变化和人类不合理的经济活动 生态环境恶化,耕地、林地、草地面积减少、质量下降 保护好现有植被,植树种草;退耕还林还草;建立健全有关法规,加强管理

生物物种锐减 森林被毁、草原遭破坏、环境受到污染以及人类对野生动物的大量捕杀 珍稀的生物种群已经或者濒临灭绝,生物多样性减少 保护森林,禁止滥捕滥杀野生动物,建立自然保护区

读“我国部分地区图”和材料,回答下列问题。

例2

近年来,图示地区甲、乙河流域“水多、水少、水脏、水浑”四大问题日益突出,严重制约地区经济发展。“水多、水少”指旱涝灾害频繁,“水脏、水浑”则与污染和水土流失密切相关。据统计,图中A省现已有水土流失面积达2.64万平方千米,占该省总面积的19%,主要集中在A省西部和南部地区。这些地区由于人多地少,毁林开荒和陡坡种植现象普遍。据不完全统计,A省现有坡耕地约54万公顷,其中坡度在25°以上的约有11.7万公顷。

(1)试说明A省西部和南部地区水土流失严重的原因。

(2)水土流失严重地区现状多是人多地少、生活贫困。从生态建设角度看,应采取哪些措施遏制水土流失的加剧?

(3)从农业的可持续发展角度看,水土流失严重地区应如何因地制宜,提高经济效益,带动地区脱贫致富?

【解析】 第(1)题,A省为安徽省,其西部和南部分别为属于淮河流域和长江流域的低山丘陵区。这些地区水土流失严重的原因应从地形、降水及植被(破坏)等方面考虑。 第(2)题,水土流失严重的原因往往就是由人多地少、生活贫困而导致的过度开垦和过度樵采。所以,在这些地区要注意退耕还林和在缓坡修筑梯田。第(3)题,从农业的角度来看,水土流失严重的地区往往是农业结构不合理,种植业所占的比重过大。所以,在这些地区要注意调整农业结构,因地制宜,发展立体农业、生态农业。

【答案】 (1)地形:丘陵山地地区,地势起伏大。降水:山地对暖湿气流有抬升作用,降水量和降水强度大。植被:自然植被遭到破坏(毁林开荒和陡坡种植等),覆盖率降低,地表裸露。

(2)退耕还林,制止陡坡开荒;在缓坡处修建梯田等(或将坡度在25°以上的坡耕地退耕还林;对坡度在25°以下的坡耕地实施“坡改梯”或生物保护措施)。

(3)调整农业结构,发展农、林、牧、渔等多种经营。山区应按照农作物的生态适应性,发展立体农业。

针对训练

2.读图,分析图中数码代表的含义。

(1)__________,(2)__________,(3)__________,

(4)__________,(5)__________。

解析:环境问题无论是环境污染还是生态破坏,其产生的主要原因都是人类过度地索取物质能量和过度排放废弃物。不同的人类活动产生的环境问题的具体表现不同。

答案:(1)全球变暖 (2)臭氧层破坏 (3)酸雨

(4)资源短缺、环境恶化、水土流失、土地沙化

(5)垃圾、污水、噪声、汽车尾气、交通拥堵等一系列城市环境问题

教材深化探究

1.图表点拨

(1)图1-2-9 引起气候变化的一些原因

本图多角度地说明了温室效应的影响因子,有正面的也有负面的,有自然的也有人为的。图中火山喷发释放的大量火山灰会减弱温室效应,其他都会造成或增强温室效应。在增强温室效应的各图中,属于自然原因的主要有牲畜的反刍或呼吸,森林燃烧;属于人为原因的主要有工业、交通、家庭炉灶对矿物的燃烧、农业活动、固体废弃物的焚烧以及森林的破坏等原因,其中人为原因是主要的。

【思考向导】 引起气候变化的原因:牲畜的反刍或呼吸,工厂和电厂及交通工具燃烧矿物能源、焚烧固体废弃物,树木燃烧、森林破坏、农业活动等。此原因可大致归纳为两类:自然原因和人为原因,其中人为原因是引起气候变化的主要原因。

例如:使用公共交通工具;使用再生纸;垃圾分类回收利用;提倡节俭;节约能源;在居室、庭院中种植多叶植物;爱护每一片绿地等。

(2)图1-2-10 世界酸雨主要分布区、图1-2-11 酸雨的危害、图1-2-12 酸化的湖泊、图1-2-13 被酸雨腐蚀的建筑物、图1-2-14 受酸雨危害的树木

酸雨主要是由于人类大量燃烧煤炭、石油、天然气等化石燃料向大气中排放硫氧化合物和氮氧化合物等酸性气体所致。这些酸性气体随大气降水降落,形成酸雨。因此,酸雨是现代工业文明的产物,虽然在分布上具有一定的地域性,但出现酸雨的范围在日益扩大。

目前,整个欧洲都在降酸雨,在北美东部和加拿大南部酸雨也很严重,酸雨还席卷了包括印度、日本、中国、东南亚在内的亚洲,因此,酸雨是全球性大气环境污染现象。欧洲、北美和中国是世界酸雨的主要分布区。

酸雨被称作“空中死神”,危害极大,可以使湖泊、河流等水体酸化,影响鱼类和其他水生生物的生存,使土壤酸度增加,影响农作物和林木的生长,还可以腐蚀建筑物等。

(3)图1-2-18 世界水土流失严重地区

由图可以看出,世界上水土流失严重地区为亚洲东部、南部、东南部,北美和南美地区。这些地区降水季节变化大,地形起伏大,人口相对较多,不合理的经济活动使植被破坏严重。自然和人为原因使这些地区水土流失严重。

(4)图1-2-19 世界荒漠化地区的分布

本图显示了世界荒漠化严重的形势。从图中可以看出,世界荒漠化现象非常普遍,已经成为一个全球性的生态环境问题。荒漠化进程快的地区,主要分布在现有沙漠的边缘,在农牧过渡带尤为严重。如亚洲的中部、西部和西南部,非洲的北部和南部,澳大利亚的中西部,北美大陆的中西部等。

2.“阅读”指导

酸雨的越境污染

本则“阅读”材料说明了酸雨的跨国界污染,是一种全球性的环境问题。英国和西欧一些国家工业发达,燃烧矿物燃料排放出大量的酸性气体。该地区又地处西风带,西南风将大量的酸性气体携带至北欧国家,随大气降水降落,形成酸雨,导致北欧一些地区河湖酸化,鱼类死亡。

3.“案例研究”

英国应对全球气候变暖的措施

英国是世界上工业化最早的国家,是目前世界上的发达国家之一。历史上和现在排放了大量的温室气体。为了减少温室气体的排放,英国财政部将英国经济定性为“低碳经济”,制定了具体的温室气体减排目标。为了实现目标,采取了相应的若干措施,如税收调节用能单位的温室气体排放,兴建节能建筑,采用新能源等减少对矿物能的依赖。通过以上措施,大大减少了温室气体的排放。

臭氧层的自然耗损说

臭氧层,人类最关注的环境问题之一,自1985年5月英国科学家首次在南极洲上空发现臭氧层空洞之后,又发现北极地区乃至北半球人口最密集的中纬度地区的臭氧层不断变薄并出现了季节性的空洞,从而威胁着地球村万物的生存,有识之士对臭氧层“地球生物的保护伞”的破坏更是忧心忡忡。至今为止,科学界普遍认为臭氧层耗损物质主要是包括氟氯烃在内的人为原因引起的,然而近年来的研究发现却表明,自然原因对臭氧层的耗损起着催化作用。

课外视野拓展

1.电子雨轰击说 据1987年美国《洛杉矶时报》报道,美国新墨西哥州国立洛斯·阿拉莫斯实验室的研究人员发现一种高能电子雨似乎每隔27天轰击地球大气层一次,这可能是导致南极上空臭氧层出现空洞的原因。电子雨每持续两天半,就向地球的中层大气倾注106kW的能量,高能电子同大气层的气体混合后,产生可能减少臭氧的氮氢化合物。南极上空的稳定环境可能有助于使电子雨产生的这些化合物集中在一起,使臭氧层出现空洞。

2.低温说 1988年1月,《纽约时报》报道,一些美国大气物理学家发现臭氧层空洞是由冰晶云作用造成的。冰粒可促进氯化物释放氯原子,从而对臭氧层产生破坏。实验表明:一个氯原子可同时与100000个臭氧分子起连锁反应。研究也表明,极地平流层中的臭氧层在冬季受破坏的决定因素不是云层中粒子的类型,而几乎完全取决于温度。当云层中粒子表面温度降至-73℃以下时,不管粒子由何组成,都会发生在冰冷的粒子充当腐化剂情况下把氯转变成活化氯的反应。

因此,冬季有利于活性氯积聚在极地平流层中。当春季的阳光催化化学反应时,活性氯就同臭氧反应,但是阳光同时又加热了平流层,蒸发掉极地平流层云中的粒子,因而阻止产生更多的活性氯,所以最严重的臭氧层损耗只发生在春季。

总之,在当今人类尚未完全认识臭氧层耗损原因的状况下,必须重视自然法则比人为力量更具破坏性的事实。

第二节 环境问题的产生及其危害

学前引路

【情景导引】

1948年瑞士化学家保罗·米勒因发明了DDT而获诺贝尔生理学和医学奖。然而1962年一本《寂静的春天》却使其臭名昭著。书中讲到DDT不仅杀死了大量的生物,而且对人和环境也产生了难以估量的严重危害,甚至南极的企鹅体内也发现了DDT的成分。

思考:从这一事件中,反映了当代环境问题具有什么特点?

【课标定位】

1.了解环境问题的含义及分类,明确产生环境问题的因素。

2.了解产生次生环境问题的两个主要方面。

3.了解全球性的环境问题产生的原因及危害。

核心要点突破

教材深化探究

知能优化训练

第二节

基础知识梳理

课外视野拓展

基础知识梳理

一、环境问题及其产生的主要原因

1.环境问题的概念及其分类

(1)概念:因_________或_________而引起的________和_________变化,以及由此给人类生存和发展带来的_____影响。

(2)分类

①原生环境问题:由于__________________引起的,没有人为因素或人为因素很少的环境问题。

②次生环境问题:由________造成的环境问题。又分为_________和_________两类。

自然变化

人类活动

环境破坏

环境质量

不良

自然环境本身变化

人为因素

环境污染

生态破坏

2.环境问题产生的原因

(1)一方面是人类生产和生活活动_________的速度超过了资源本身及其替代品的_____速度。

(2)另一方面是人类向环境排放_______的数量超过了环境本身的_____能力。

二、人类面临的主要环境问题及其危害

1.环境污染

(1)全球气候变暖:地球_________和地表温度的上升。

(2)酸雨污染:酸雨指pH值小于___的大气降水。

(3)臭氧层破坏:_____上空,形成了“臭氧层空洞”。

索取资源

再生

废弃物

自净

低层大气

5.6

南极

2.生态破坏

(1)生物物种锐减:由于人类对野生生物的_________以及_________的污染和破坏,地球上越来越多的生物物种已经或濒临灭绝。

(2)水土流失:人类大规模地破坏_____,使全世界的水土流失异常严重。

(3)土地荒漠化:多数是由于不合理利用土地造成的,_____和______地区的问题尤为严重。

滥砍乱杀

生态环境

森林

干旱

半干旱

核心要点突破

环境问题的分类

环境问题按其形成,大致可分为原生环境问题和次生环境问题两类,列表比较如下:

分类 原生环境问题 次生环境问题

含义 也称第一环境问题,是由自然环境本身变化引起的,没有人为因素或人为因素很少的环境问题 也称第二环境问题,是由人为因素造成的环境问题,目前人们所说的环境问题一般指次生环境问题

表现 自然灾害等 生态破坏 环境污染

举例 火山喷发、地震、台风、洪涝、干旱、海啸等 生物物种锐减、水土流失、土地荒漠化、森林面积减少等 全球气候变暖、酸雨污染、臭氧层破坏、城市垃圾污染等

名师点拨

环境问题的实质

环境问题是伴随着人口、资源和发展问题而出现的,资源、环境与发展之间是相互联系、相互制约的。从本质上讲,环境问题就是资源问题、发展问题。造成人类目前所面临的严重环境问题的根源,是人类中心主义指导下的传统发展模式和生活方式,而解决环境问题的根本出路在于转变观念和发展模式,寻求与自然相和谐的、健康的和高质量的生活方式,走可持续发展之路。

下列环境问题属于原生环境问题的是( )

A.长江口附近水质恶化

B.河套平原地区出现盐碱化

C.塔里木盆地形成荒漠

D.呼伦贝尔草原草场退化

【解析】 长江口附近水质恶化是人类活动排放大量的工业废水、生活污水等造成的;河套平原地区的盐碱化则是由于人类大水漫灌等不合理的灌溉方式导致地下水位上升,在干旱、半干旱的气候条件下蒸发旺盛,水分蒸发,盐分在地表富集造成的;呼伦贝尔草原由于过度放牧导致草场退化。

【答案】 C

例1

针对训练

1.下列现象属于环境污染的是( )

A.森林面积减少,生物物种减少

B.水土流失,土地荒漠化

C.汽车尾气排放造成光化学烟雾

D.宁夏地区由于灌溉不当造成盐碱化

解析:选C。环境污染是指人类活动向环境排放的废弃物的数量超过了环境的自净能力时,环境质量急剧下降。

1.环境污染的原因、后果及解决措施

人类面临的主要环境问题

环境污染 主要原因 严重后果 解决措施

全球气候变暖 人类活动使大气中二氧化碳、甲烷等温室气体的浓度不断增加,温室效应增强,全球气候出现变暖的趋势 对地球自然生态系统和人类产生不利影响,如引起两极地区及陆地上的冰川消融,导致海平面上升,沿海低地面临被淹没的威胁;气候异常,自然灾害增多等 减少二氧化碳等温室气体的排放,提高能源利用的技术和效率,采用新能源,植树造林

环境污染 主要原因 严重后果 解决措施

臭氧层破坏 人类大量使用氟氯烃等消耗臭氧的物质 到达地面的紫外线增多,扰乱水生和陆生生态系统的食物链,造成一些生物灭绝,使农作物减产,危害人体健康 减少并逐步禁止氟氯烃等消耗臭氧物质的排放,积极研制新型制冷系统,参与国际保护臭氧层合作

酸雨污染 人类燃烧化石燃料,不断地向大气中排放硫氧化物和氮氧化物等酸性气体所致 使草木枯萎、湖泊酸化、良田变成荒漠、建筑物遭到腐蚀 减少人为硫氧化物和氮氧化物的排放,研究煤炭中硫资源的综合利用

2.生态破坏的原因、后果及解决措施

生态破坏 主要原因 严重后果 解决措施

水土流失 大规模地破坏森林,降水集中,地形坡度大 水库湖泊淤积,加剧洪涝灾害,土壤贫瘠 生物措施(植树种草),工程措施(修水库、建坝)

土地荒漠化 气候变化和人类不合理的经济活动 生态环境恶化,耕地、林地、草地面积减少、质量下降 保护好现有植被,植树种草;退耕还林还草;建立健全有关法规,加强管理

生物物种锐减 森林被毁、草原遭破坏、环境受到污染以及人类对野生动物的大量捕杀 珍稀的生物种群已经或者濒临灭绝,生物多样性减少 保护森林,禁止滥捕滥杀野生动物,建立自然保护区

读“我国部分地区图”和材料,回答下列问题。

例2

近年来,图示地区甲、乙河流域“水多、水少、水脏、水浑”四大问题日益突出,严重制约地区经济发展。“水多、水少”指旱涝灾害频繁,“水脏、水浑”则与污染和水土流失密切相关。据统计,图中A省现已有水土流失面积达2.64万平方千米,占该省总面积的19%,主要集中在A省西部和南部地区。这些地区由于人多地少,毁林开荒和陡坡种植现象普遍。据不完全统计,A省现有坡耕地约54万公顷,其中坡度在25°以上的约有11.7万公顷。

(1)试说明A省西部和南部地区水土流失严重的原因。

(2)水土流失严重地区现状多是人多地少、生活贫困。从生态建设角度看,应采取哪些措施遏制水土流失的加剧?

(3)从农业的可持续发展角度看,水土流失严重地区应如何因地制宜,提高经济效益,带动地区脱贫致富?

【解析】 第(1)题,A省为安徽省,其西部和南部分别为属于淮河流域和长江流域的低山丘陵区。这些地区水土流失严重的原因应从地形、降水及植被(破坏)等方面考虑。 第(2)题,水土流失严重的原因往往就是由人多地少、生活贫困而导致的过度开垦和过度樵采。所以,在这些地区要注意退耕还林和在缓坡修筑梯田。第(3)题,从农业的角度来看,水土流失严重的地区往往是农业结构不合理,种植业所占的比重过大。所以,在这些地区要注意调整农业结构,因地制宜,发展立体农业、生态农业。

【答案】 (1)地形:丘陵山地地区,地势起伏大。降水:山地对暖湿气流有抬升作用,降水量和降水强度大。植被:自然植被遭到破坏(毁林开荒和陡坡种植等),覆盖率降低,地表裸露。

(2)退耕还林,制止陡坡开荒;在缓坡处修建梯田等(或将坡度在25°以上的坡耕地退耕还林;对坡度在25°以下的坡耕地实施“坡改梯”或生物保护措施)。

(3)调整农业结构,发展农、林、牧、渔等多种经营。山区应按照农作物的生态适应性,发展立体农业。

针对训练

2.读图,分析图中数码代表的含义。

(1)__________,(2)__________,(3)__________,

(4)__________,(5)__________。

解析:环境问题无论是环境污染还是生态破坏,其产生的主要原因都是人类过度地索取物质能量和过度排放废弃物。不同的人类活动产生的环境问题的具体表现不同。

答案:(1)全球变暖 (2)臭氧层破坏 (3)酸雨

(4)资源短缺、环境恶化、水土流失、土地沙化

(5)垃圾、污水、噪声、汽车尾气、交通拥堵等一系列城市环境问题

教材深化探究

1.图表点拨

(1)图1-2-9 引起气候变化的一些原因

本图多角度地说明了温室效应的影响因子,有正面的也有负面的,有自然的也有人为的。图中火山喷发释放的大量火山灰会减弱温室效应,其他都会造成或增强温室效应。在增强温室效应的各图中,属于自然原因的主要有牲畜的反刍或呼吸,森林燃烧;属于人为原因的主要有工业、交通、家庭炉灶对矿物的燃烧、农业活动、固体废弃物的焚烧以及森林的破坏等原因,其中人为原因是主要的。

【思考向导】 引起气候变化的原因:牲畜的反刍或呼吸,工厂和电厂及交通工具燃烧矿物能源、焚烧固体废弃物,树木燃烧、森林破坏、农业活动等。此原因可大致归纳为两类:自然原因和人为原因,其中人为原因是引起气候变化的主要原因。

例如:使用公共交通工具;使用再生纸;垃圾分类回收利用;提倡节俭;节约能源;在居室、庭院中种植多叶植物;爱护每一片绿地等。

(2)图1-2-10 世界酸雨主要分布区、图1-2-11 酸雨的危害、图1-2-12 酸化的湖泊、图1-2-13 被酸雨腐蚀的建筑物、图1-2-14 受酸雨危害的树木

酸雨主要是由于人类大量燃烧煤炭、石油、天然气等化石燃料向大气中排放硫氧化合物和氮氧化合物等酸性气体所致。这些酸性气体随大气降水降落,形成酸雨。因此,酸雨是现代工业文明的产物,虽然在分布上具有一定的地域性,但出现酸雨的范围在日益扩大。

目前,整个欧洲都在降酸雨,在北美东部和加拿大南部酸雨也很严重,酸雨还席卷了包括印度、日本、中国、东南亚在内的亚洲,因此,酸雨是全球性大气环境污染现象。欧洲、北美和中国是世界酸雨的主要分布区。

酸雨被称作“空中死神”,危害极大,可以使湖泊、河流等水体酸化,影响鱼类和其他水生生物的生存,使土壤酸度增加,影响农作物和林木的生长,还可以腐蚀建筑物等。

(3)图1-2-18 世界水土流失严重地区

由图可以看出,世界上水土流失严重地区为亚洲东部、南部、东南部,北美和南美地区。这些地区降水季节变化大,地形起伏大,人口相对较多,不合理的经济活动使植被破坏严重。自然和人为原因使这些地区水土流失严重。

(4)图1-2-19 世界荒漠化地区的分布

本图显示了世界荒漠化严重的形势。从图中可以看出,世界荒漠化现象非常普遍,已经成为一个全球性的生态环境问题。荒漠化进程快的地区,主要分布在现有沙漠的边缘,在农牧过渡带尤为严重。如亚洲的中部、西部和西南部,非洲的北部和南部,澳大利亚的中西部,北美大陆的中西部等。

2.“阅读”指导

酸雨的越境污染

本则“阅读”材料说明了酸雨的跨国界污染,是一种全球性的环境问题。英国和西欧一些国家工业发达,燃烧矿物燃料排放出大量的酸性气体。该地区又地处西风带,西南风将大量的酸性气体携带至北欧国家,随大气降水降落,形成酸雨,导致北欧一些地区河湖酸化,鱼类死亡。

3.“案例研究”

英国应对全球气候变暖的措施

英国是世界上工业化最早的国家,是目前世界上的发达国家之一。历史上和现在排放了大量的温室气体。为了减少温室气体的排放,英国财政部将英国经济定性为“低碳经济”,制定了具体的温室气体减排目标。为了实现目标,采取了相应的若干措施,如税收调节用能单位的温室气体排放,兴建节能建筑,采用新能源等减少对矿物能的依赖。通过以上措施,大大减少了温室气体的排放。

臭氧层的自然耗损说

臭氧层,人类最关注的环境问题之一,自1985年5月英国科学家首次在南极洲上空发现臭氧层空洞之后,又发现北极地区乃至北半球人口最密集的中纬度地区的臭氧层不断变薄并出现了季节性的空洞,从而威胁着地球村万物的生存,有识之士对臭氧层“地球生物的保护伞”的破坏更是忧心忡忡。至今为止,科学界普遍认为臭氧层耗损物质主要是包括氟氯烃在内的人为原因引起的,然而近年来的研究发现却表明,自然原因对臭氧层的耗损起着催化作用。

课外视野拓展

1.电子雨轰击说 据1987年美国《洛杉矶时报》报道,美国新墨西哥州国立洛斯·阿拉莫斯实验室的研究人员发现一种高能电子雨似乎每隔27天轰击地球大气层一次,这可能是导致南极上空臭氧层出现空洞的原因。电子雨每持续两天半,就向地球的中层大气倾注106kW的能量,高能电子同大气层的气体混合后,产生可能减少臭氧的氮氢化合物。南极上空的稳定环境可能有助于使电子雨产生的这些化合物集中在一起,使臭氧层出现空洞。

2.低温说 1988年1月,《纽约时报》报道,一些美国大气物理学家发现臭氧层空洞是由冰晶云作用造成的。冰粒可促进氯化物释放氯原子,从而对臭氧层产生破坏。实验表明:一个氯原子可同时与100000个臭氧分子起连锁反应。研究也表明,极地平流层中的臭氧层在冬季受破坏的决定因素不是云层中粒子的类型,而几乎完全取决于温度。当云层中粒子表面温度降至-73℃以下时,不管粒子由何组成,都会发生在冰冷的粒子充当腐化剂情况下把氯转变成活化氯的反应。

因此,冬季有利于活性氯积聚在极地平流层中。当春季的阳光催化化学反应时,活性氯就同臭氧反应,但是阳光同时又加热了平流层,蒸发掉极地平流层云中的粒子,因而阻止产生更多的活性氯,所以最严重的臭氧层损耗只发生在春季。

总之,在当今人类尚未完全认识臭氧层耗损原因的状况下,必须重视自然法则比人为力量更具破坏性的事实。