【2012优化方案 精品课件】中图版选修6 地理:3.2 荒漠化的产生与防治

文档属性

| 名称 | 【2012优化方案 精品课件】中图版选修6 地理:3.2 荒漠化的产生与防治 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 547.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 中图版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2011-10-09 08:39:43 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

第二节 荒漠化的产生与防治

学前引路

【情景导引】

蒙古包复归大草原

在中国最大的牧区内蒙古,10年前广大牧民随着经济的快速发展过上了定居生活,作为蒙古民族几千年游牧生活象征的蒙古包几乎从草原上消失。今天,多数牧民却拥有了两处住房:冬季住的砖瓦房和夏季住的蒙古包。统计表明,20世纪80年代末到90年代初,内蒙古草原有200多万牧民完成了由游牧向定居的历史性转变。

然而,定居下来的牧民渐渐发现,定居地周围的草场因常年过度放牧而严重退化,而转场放牧可以使草场得以休养生息,从而减轻对它的破坏,蒙古包这种流动的住房最适合转场。

思考:蒙古包为什么又复归大草原?

【课标定位】

1.理解荒漠化的含义。

2.掌握荒漠化产生的自然原因和人为原因。

3.了解荒漠化防治的主要措施。

核心要点突破

教材深化探究

知能优化训练

第二节

基础知识梳理

课外视野拓展

基础知识梳理

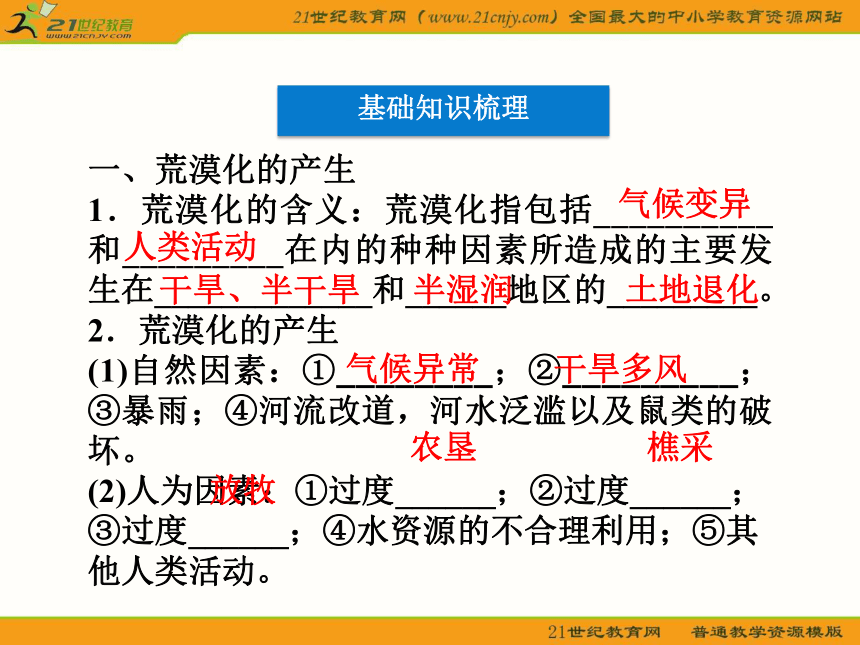

一、荒漠化的产生

1.荒漠化的含义:荒漠化指包括__________和_________在内的种种因素所造成的主要发生在_____________和______地区的_________。

2.荒漠化的产生

(1)自然因素:①________;②_________;③暴雨;④河流改道,河水泛滥以及鼠类的破坏。

(2)人为因素:①过度______;②过度______;③过度______;④水资源的不合理利用;⑤其他人类活动。

气候变异

人类活动

干旱、半干旱

半湿润

土地退化

气候异常

干旱多风

农垦

樵采

放牧

二、荒漠化防治的主要措施

1.合理控制人口数量

2.生态恢复与建设

(1)发展_________农业。

(2)加强_____建设。

(3)调整土地利用结构,合理配置农林牧业,优化_____结构。

(4)开发________。

立体生态

草场

林业

新能源

核心要点突破

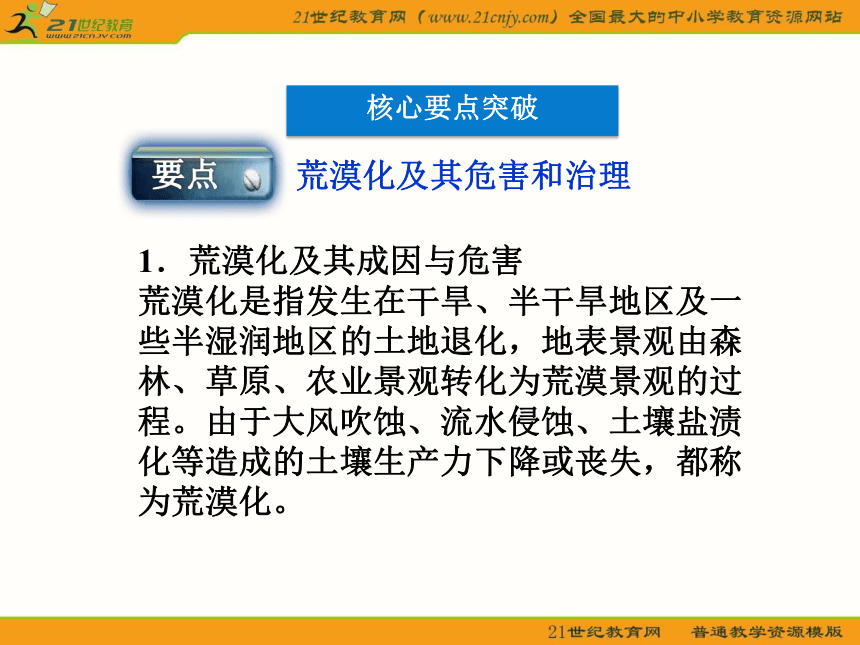

荒漠化及其危害和治理

1.荒漠化及其成因与危害

荒漠化是指发生在干旱、半干旱地区及一些半湿润地区的土地退化,地表景观由森林、草原、农业景观转化为荒漠景观的过程。由于大风吹蚀、流水侵蚀、土壤盐渍化等造成的土壤生产力下降或丧失,都称为荒漠化。

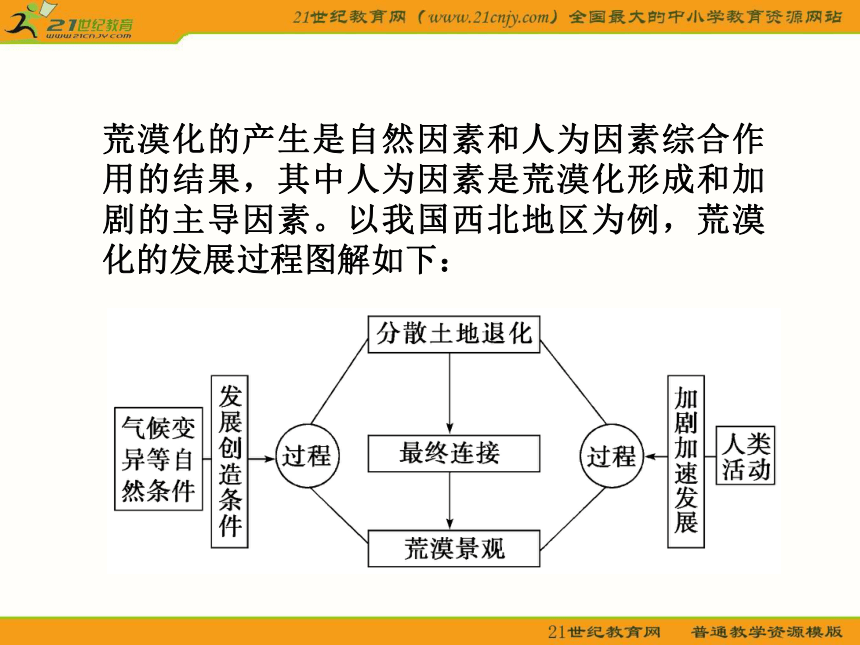

荒漠化的产生是自然因素和人为因素综合作用的结果,其中人为因素是荒漠化形成和加剧的主导因素。以我国西北地区为例,荒漠化的发展过程图解如下:

自然因素:①干旱的自然特征是荒漠化发生的潜在因素,河流欠发育——植被稀少——大风日数多。②气候异常是影响荒漠化进程的重要因素,降水变率大——脆弱的生态环境失衡。

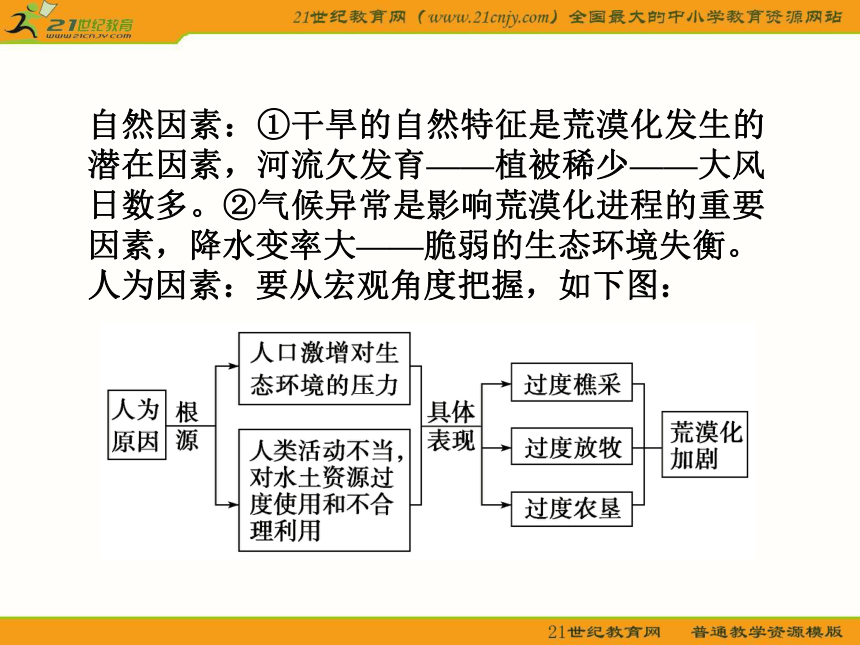

人为因素:要从宏观角度把握,如下图:

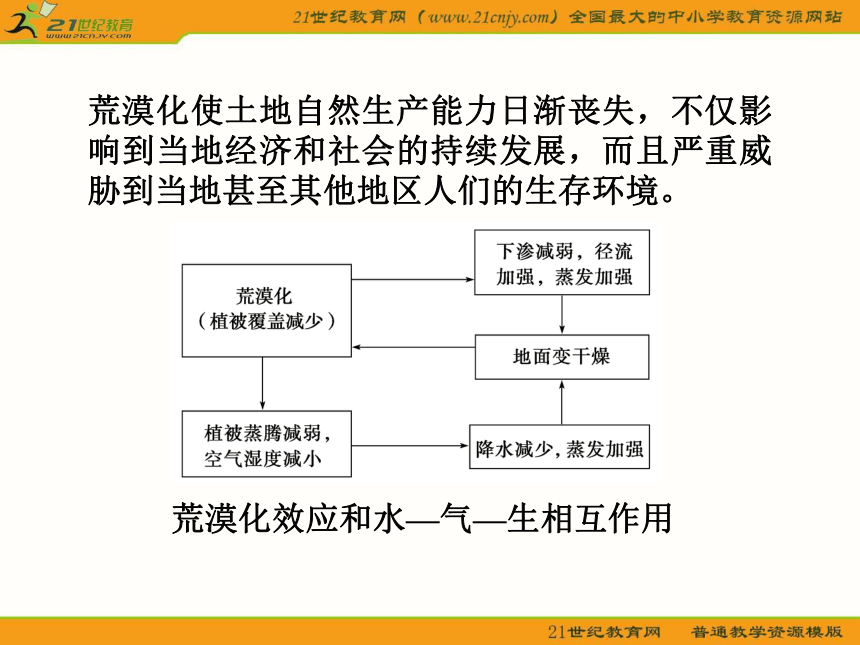

荒漠化使土地自然生产能力日渐丧失,不仅影响到当地经济和社会的持续发展,而且严重威胁到当地甚至其他地区人们的生存环境。

荒漠化效应和水—气—生相互作用

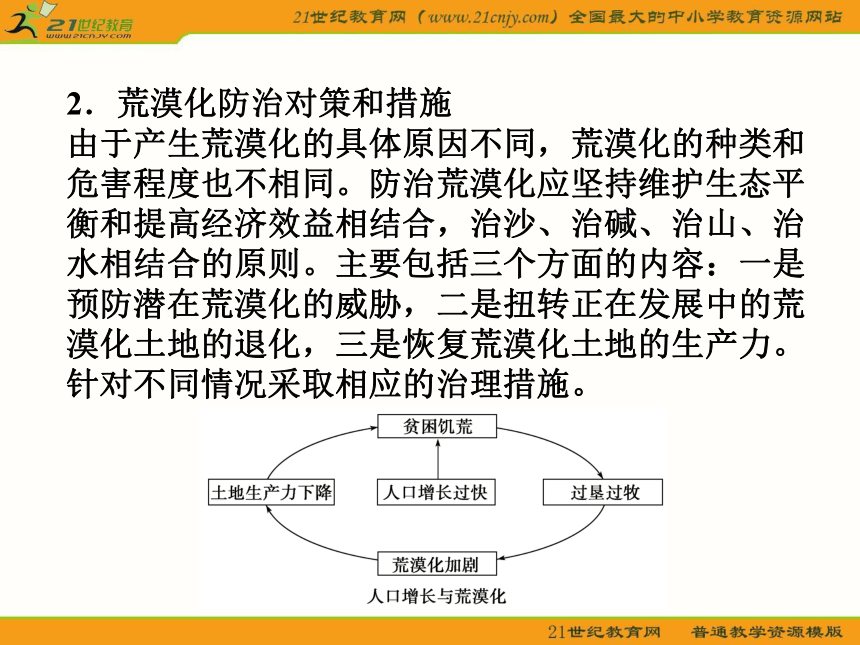

2.荒漠化防治对策和措施

由于产生荒漠化的具体原因不同,荒漠化的种类和危害程度也不相同。防治荒漠化应坚持维护生态平衡和提高经济效益相结合,治沙、治碱、治山、治水相结合的原则。主要包括三个方面的内容:一是预防潜在荒漠化的威胁,二是扭转正在发展中的荒漠化土地的退化,三是恢复荒漠化土地的生产力。针对不同情况采取相应的治理措施。

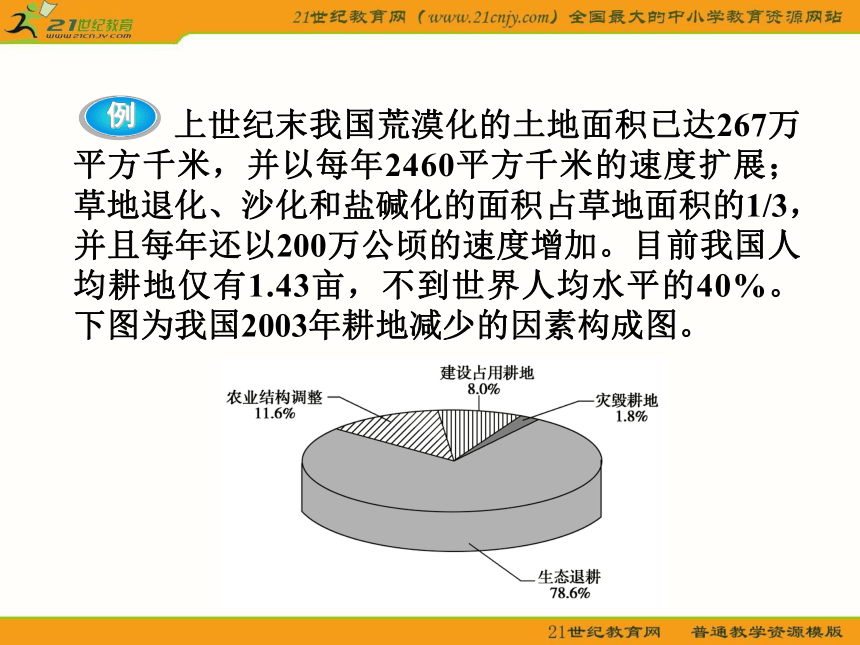

上世纪末我国荒漠化的土地面积已达267万平方千米,并以每年2460平方千米的速度扩展;草地退化、沙化和盐碱化的面积占草地面积的1/3,并且每年还以200万公顷的速度增加。目前我国人均耕地仅有1.43亩,不到世界人均水平的40%。下图为我国2003年耕地减少的因素构成图。

例

(1)根据材料分析我国草地退化、沙化和盐碱化面积不断扩大的主要原因。

(2)据图分析我国采取了哪些措施控制荒漠化的进一步扩展。

【解析】 草地退化、沙化和盐碱化面积不断扩大的主要原因实质上就是荒漠化的主要原因,即人为原因。图中耕地减少的因素中,农业结构调整、生态退耕能够改善生态环境,控制荒漠化。

【答案】 (1)人们的浅见和随心所欲的开发,过度农垦、过度樵采、过度放牧、水资源的不合理利用。

(2)①调整农业结构,合理安排农业生产;②生态退耕,因地制宜利用土地资源。

针对训练

关于西北地区人口、耕地与荒漠化土地相互关系的叙述,正确的是( )

A.人口增长导致耕地面积缩小和荒漠化土地面积扩大

B.人口增长导致耕地面积扩大和荒漠化土地面积缩小

C.耕地面积扩大导致人口增长和荒漠化土地面积扩大

D.人口增长使耕地面积扩大,进而导致荒漠化范围扩大

解析:选D。西北地区的人地关系处在“人口增长—耕地面积扩大—荒漠化面积扩大—耕地面积减少”的恶性循环过程中。

教材深化探究

1.“探索”发现

浑善达克沙地是我国十大沙漠沙地之一,位于内蒙古中部锡林郭勒草原,东西长约450千米,面积为5.2万平方千米,为温带半干旱区。浑善达克沙地是距北京最近的沙源,土地沙化不仅制约着区内社会经济的可持续发展,而且对京津及周边地区的生态安全也构成了严重的威胁。

从图3-2-2看浑善达克沙地景观,沙丘多为垄状、链状、少部分为新月状,呈西北东南向展布,多由浅黄色粉沙组成。有祼沙、沙地半灌木、沙地禾草本景观。

2000年与1989年比较,浑善达克沙地中流动沙丘、半固定沙丘比重增加,固定沙丘比重下降。原因是多方面的,自然原因主要是气候变异;人为原因是人类不合理的活动,破坏植被(森林、草地等),导致土地荒漠化所致。

2.图表点拨

(1)图3-2-5 中国西北地区荒漠化的气候因素

干旱是西北地区最为显著的自然特征,并由此形成了以草原、荒漠为主的景观特色。由于受夏季风的影响程度不同,本区自东向西随着距海里程的增加而降水递减,干旱程度增强。贺兰山以东,年降水量在200毫米以上,贺兰山以西,年降水量在200毫米以下,新疆的塔里木盆地,降水不足50毫米。年降水变率=降水平均偏差/多年平均降水量×100%,它是衡量降水稳定程度的指标。

年降水变率越小,降水年际变化越小,降水量越稳定,反之,则降水的年际变化大,降水量越不稳定。若年降水变率大于25%,往往影响农作物生长;大于40%,则容易形成旱涝灾害。本地区不但降水少,而且降水变率大,塔里木盆地在50%左右,鄂尔多斯高原、甘肃西北部达40%左右,其余大部分地区在20%~30%左右。从图中大风的日数以及年降水变率方面分析得出气候干旱,风力强劲,降水稀少是造成西北地区荒漠化的气候因素。

(2)图3-2-12 2002年北京出现的一场沙尘暴

产生沙尘暴和扬尘天气的两个条件:一是有足够强劲持久的风力,强冷空气是形成沙尘天气的驱动力;二是有地表丰富的松散干燥的沙尘,在强大气流驱动下,地面缺少植被覆盖时,气流携带大量地表粉尘,悬浮在空中形成沙尘,其高度达1000~2500米,严重时可达3200米。

北京离蒙古国和我国内蒙古地区等沙源地近;且冬春季北京吹西北风,风力较强;冬春季北京的天气不稳定,多锋面气旋活动,因此,首都北京是我国受沙尘暴危害最严重的城市之一。

3.“阅读”指导

(1)内蒙古农牧交错带荒漠化的发展及危害

①内蒙古高原南部农牧交错带荒漠化发展状况

发展迅速,危及当地牧民生活,影响到首都北京的大气环境质量。

②原因

a.人口剧增,农作物侵入牧区,成为农牧交错区,滥伐、滥垦、过度放牧、破坏植被,土地生产力退化。

b.动力基础:春旱多风、风蚀严重。

c.治理状况:局部好转、总体蔓延。

【思考向导】 内蒙古高原南部农牧交错带荒漠化的发展,会造成当地严重生态问题,危及当地居民生活,甚至被迫迁移,并成为首都北京的沙尘暴沙源地。

(2)科尔沁左翼后旗的生态经济模式

①地处科尔沁沙地腹地,是典型的半干旱沙区地域类型。用圈围方式发展起来的农牧业结合的生态经济圈模式。

②基本步骤

③思路

体现生态和经济协调发展,实践证明可行。建成后景观图如下:

【思考向导】 科尔沁左翼后旗的生态经济模式,实际是对沙质草地进行防护林建设,在田地外围营造乔、灌木结合的防护林,防护林内田地合理种植,防止土地沙化。

这种生态经济模式,既保护了当地生态环境,防止了土地沙化,而且使农业得到迅速发展,经济效益十分显著。这种模式符合生态经济效益原理。

(3)“三北”防护林

“三北”防护林是世界上最大的生态防护林,有效治理了土地沙化和水土流失,使万顷农田实现林网化。

“三北”防护林,我国最大人工防护林工程。从1978年开始至2050年结束。分三个阶段,八期工程,建设期限13年,共需造林约0.36亿公顷。有“北方绿色万里长城”之称。地跨东北西部、华北北部和西北大部分地区,包括我国北方13个省(自治区、直辖市)的551个县(旗、市、区)。东起黑龙江省宾县,西至新疆维吾尔自治区乌孜别里山口,东西长4480千米,南北宽560~1460千米,总面积406.9万平方千米,占国土面积的42.4%,接近我国的半壁河山。

【思考向导】 “三北”地区,由于种种人为和自然的原因,这里植被遭到破坏,土地荒漠化、水土流失十分严重。从新疆一直延伸至黑龙江,形成一条万里风沙线。风沙危害、水土流失和干旱所带来的生态危害严重制约着“三北”地区经济和社会的发展。

“三北”防护林的建设,“三北”地区生态环境有了较大改善,生态、社会、经济效益明显,沙漠化土地得到有效治理,水土流失得到基本控制,人民生产、生活条件从根本上得到改善。

4.“案例研究”

沙坡头治理荒漠化的经验和措施

(1)生物措施和工程措施相结合

防护区内有人工培育的防风固沙植被,也有荒漠草原的半灌木植被。

工程措施主要是人工在铁路沿线设方格状防护网。沙障既能减削风力,又能截留水分,有利于固沙植物的存活。

(2)治理效果

植被覆盖率较高,沙丘表面稳定,形成沙面结皮,形成了固沙的生态环境,被授予“全球环境保护500佳”的光荣称号。

【思考向导】 沙坡头治沙主要在流动沙丘上设方格状防护网,形成带状沙障,栽培固沙植被,使沙丘沙面结皮,形成固沙的生态环境。

这是开放性题目,同学们可查阅相关资料,进行交流。

知能优化训练

课外视野拓展

植物对环境的指示作用

人们很早就注意到利用指示植物找矿。如我国古书载有“山上有葱,其下有银;山上有薤,其下有金”。近年来发现,海州香薷是铜矿的指示物,美国“灰毛紫穗槐”能指示铜矿,德国和瑞典一种十字花科的植物能指示锌矿。至今借助于植物指示作用找到的金属矿物有:镍、铬、铝、铀、银、金等,非金属矿物有:硫、石油、天然气等。

植物能指示土壤类型、土壤酸碱度、土壤水分等状况。如蜈蚣草是钙质土的指示植物;油蒿是土质沙性很强的指示植物;铁芒萁是我国长江流域一带红壤等酸性土壤的指示植物,而碱蓬的生长反映了盐碱性的土壤环境;骆驼刺的生长反映了干旱环境;芦苇的生长反映了水湿环境。

植物能指示地下水位的高低。如酸枣树生长的地方,地下水位远离地面,而芨芨草群落的生长则指示地下水位距地面很近。

有的植物能指示天气状况。青冈栎为亚热带树种,在我国分布最广,它对气候条件反应敏感,当树叶变红时,这个地区在一两天之内会下大雨,雨过天晴,树叶又呈深绿色。当地农民常根据这个信息安排农活。

本部分内容讲解结束

点此进入课件目录

按ESC键退出全屏播放

谢谢使用

第二节 荒漠化的产生与防治

学前引路

【情景导引】

蒙古包复归大草原

在中国最大的牧区内蒙古,10年前广大牧民随着经济的快速发展过上了定居生活,作为蒙古民族几千年游牧生活象征的蒙古包几乎从草原上消失。今天,多数牧民却拥有了两处住房:冬季住的砖瓦房和夏季住的蒙古包。统计表明,20世纪80年代末到90年代初,内蒙古草原有200多万牧民完成了由游牧向定居的历史性转变。

然而,定居下来的牧民渐渐发现,定居地周围的草场因常年过度放牧而严重退化,而转场放牧可以使草场得以休养生息,从而减轻对它的破坏,蒙古包这种流动的住房最适合转场。

思考:蒙古包为什么又复归大草原?

【课标定位】

1.理解荒漠化的含义。

2.掌握荒漠化产生的自然原因和人为原因。

3.了解荒漠化防治的主要措施。

核心要点突破

教材深化探究

知能优化训练

第二节

基础知识梳理

课外视野拓展

基础知识梳理

一、荒漠化的产生

1.荒漠化的含义:荒漠化指包括__________和_________在内的种种因素所造成的主要发生在_____________和______地区的_________。

2.荒漠化的产生

(1)自然因素:①________;②_________;③暴雨;④河流改道,河水泛滥以及鼠类的破坏。

(2)人为因素:①过度______;②过度______;③过度______;④水资源的不合理利用;⑤其他人类活动。

气候变异

人类活动

干旱、半干旱

半湿润

土地退化

气候异常

干旱多风

农垦

樵采

放牧

二、荒漠化防治的主要措施

1.合理控制人口数量

2.生态恢复与建设

(1)发展_________农业。

(2)加强_____建设。

(3)调整土地利用结构,合理配置农林牧业,优化_____结构。

(4)开发________。

立体生态

草场

林业

新能源

核心要点突破

荒漠化及其危害和治理

1.荒漠化及其成因与危害

荒漠化是指发生在干旱、半干旱地区及一些半湿润地区的土地退化,地表景观由森林、草原、农业景观转化为荒漠景观的过程。由于大风吹蚀、流水侵蚀、土壤盐渍化等造成的土壤生产力下降或丧失,都称为荒漠化。

荒漠化的产生是自然因素和人为因素综合作用的结果,其中人为因素是荒漠化形成和加剧的主导因素。以我国西北地区为例,荒漠化的发展过程图解如下:

自然因素:①干旱的自然特征是荒漠化发生的潜在因素,河流欠发育——植被稀少——大风日数多。②气候异常是影响荒漠化进程的重要因素,降水变率大——脆弱的生态环境失衡。

人为因素:要从宏观角度把握,如下图:

荒漠化使土地自然生产能力日渐丧失,不仅影响到当地经济和社会的持续发展,而且严重威胁到当地甚至其他地区人们的生存环境。

荒漠化效应和水—气—生相互作用

2.荒漠化防治对策和措施

由于产生荒漠化的具体原因不同,荒漠化的种类和危害程度也不相同。防治荒漠化应坚持维护生态平衡和提高经济效益相结合,治沙、治碱、治山、治水相结合的原则。主要包括三个方面的内容:一是预防潜在荒漠化的威胁,二是扭转正在发展中的荒漠化土地的退化,三是恢复荒漠化土地的生产力。针对不同情况采取相应的治理措施。

上世纪末我国荒漠化的土地面积已达267万平方千米,并以每年2460平方千米的速度扩展;草地退化、沙化和盐碱化的面积占草地面积的1/3,并且每年还以200万公顷的速度增加。目前我国人均耕地仅有1.43亩,不到世界人均水平的40%。下图为我国2003年耕地减少的因素构成图。

例

(1)根据材料分析我国草地退化、沙化和盐碱化面积不断扩大的主要原因。

(2)据图分析我国采取了哪些措施控制荒漠化的进一步扩展。

【解析】 草地退化、沙化和盐碱化面积不断扩大的主要原因实质上就是荒漠化的主要原因,即人为原因。图中耕地减少的因素中,农业结构调整、生态退耕能够改善生态环境,控制荒漠化。

【答案】 (1)人们的浅见和随心所欲的开发,过度农垦、过度樵采、过度放牧、水资源的不合理利用。

(2)①调整农业结构,合理安排农业生产;②生态退耕,因地制宜利用土地资源。

针对训练

关于西北地区人口、耕地与荒漠化土地相互关系的叙述,正确的是( )

A.人口增长导致耕地面积缩小和荒漠化土地面积扩大

B.人口增长导致耕地面积扩大和荒漠化土地面积缩小

C.耕地面积扩大导致人口增长和荒漠化土地面积扩大

D.人口增长使耕地面积扩大,进而导致荒漠化范围扩大

解析:选D。西北地区的人地关系处在“人口增长—耕地面积扩大—荒漠化面积扩大—耕地面积减少”的恶性循环过程中。

教材深化探究

1.“探索”发现

浑善达克沙地是我国十大沙漠沙地之一,位于内蒙古中部锡林郭勒草原,东西长约450千米,面积为5.2万平方千米,为温带半干旱区。浑善达克沙地是距北京最近的沙源,土地沙化不仅制约着区内社会经济的可持续发展,而且对京津及周边地区的生态安全也构成了严重的威胁。

从图3-2-2看浑善达克沙地景观,沙丘多为垄状、链状、少部分为新月状,呈西北东南向展布,多由浅黄色粉沙组成。有祼沙、沙地半灌木、沙地禾草本景观。

2000年与1989年比较,浑善达克沙地中流动沙丘、半固定沙丘比重增加,固定沙丘比重下降。原因是多方面的,自然原因主要是气候变异;人为原因是人类不合理的活动,破坏植被(森林、草地等),导致土地荒漠化所致。

2.图表点拨

(1)图3-2-5 中国西北地区荒漠化的气候因素

干旱是西北地区最为显著的自然特征,并由此形成了以草原、荒漠为主的景观特色。由于受夏季风的影响程度不同,本区自东向西随着距海里程的增加而降水递减,干旱程度增强。贺兰山以东,年降水量在200毫米以上,贺兰山以西,年降水量在200毫米以下,新疆的塔里木盆地,降水不足50毫米。年降水变率=降水平均偏差/多年平均降水量×100%,它是衡量降水稳定程度的指标。

年降水变率越小,降水年际变化越小,降水量越稳定,反之,则降水的年际变化大,降水量越不稳定。若年降水变率大于25%,往往影响农作物生长;大于40%,则容易形成旱涝灾害。本地区不但降水少,而且降水变率大,塔里木盆地在50%左右,鄂尔多斯高原、甘肃西北部达40%左右,其余大部分地区在20%~30%左右。从图中大风的日数以及年降水变率方面分析得出气候干旱,风力强劲,降水稀少是造成西北地区荒漠化的气候因素。

(2)图3-2-12 2002年北京出现的一场沙尘暴

产生沙尘暴和扬尘天气的两个条件:一是有足够强劲持久的风力,强冷空气是形成沙尘天气的驱动力;二是有地表丰富的松散干燥的沙尘,在强大气流驱动下,地面缺少植被覆盖时,气流携带大量地表粉尘,悬浮在空中形成沙尘,其高度达1000~2500米,严重时可达3200米。

北京离蒙古国和我国内蒙古地区等沙源地近;且冬春季北京吹西北风,风力较强;冬春季北京的天气不稳定,多锋面气旋活动,因此,首都北京是我国受沙尘暴危害最严重的城市之一。

3.“阅读”指导

(1)内蒙古农牧交错带荒漠化的发展及危害

①内蒙古高原南部农牧交错带荒漠化发展状况

发展迅速,危及当地牧民生活,影响到首都北京的大气环境质量。

②原因

a.人口剧增,农作物侵入牧区,成为农牧交错区,滥伐、滥垦、过度放牧、破坏植被,土地生产力退化。

b.动力基础:春旱多风、风蚀严重。

c.治理状况:局部好转、总体蔓延。

【思考向导】 内蒙古高原南部农牧交错带荒漠化的发展,会造成当地严重生态问题,危及当地居民生活,甚至被迫迁移,并成为首都北京的沙尘暴沙源地。

(2)科尔沁左翼后旗的生态经济模式

①地处科尔沁沙地腹地,是典型的半干旱沙区地域类型。用圈围方式发展起来的农牧业结合的生态经济圈模式。

②基本步骤

③思路

体现生态和经济协调发展,实践证明可行。建成后景观图如下:

【思考向导】 科尔沁左翼后旗的生态经济模式,实际是对沙质草地进行防护林建设,在田地外围营造乔、灌木结合的防护林,防护林内田地合理种植,防止土地沙化。

这种生态经济模式,既保护了当地生态环境,防止了土地沙化,而且使农业得到迅速发展,经济效益十分显著。这种模式符合生态经济效益原理。

(3)“三北”防护林

“三北”防护林是世界上最大的生态防护林,有效治理了土地沙化和水土流失,使万顷农田实现林网化。

“三北”防护林,我国最大人工防护林工程。从1978年开始至2050年结束。分三个阶段,八期工程,建设期限13年,共需造林约0.36亿公顷。有“北方绿色万里长城”之称。地跨东北西部、华北北部和西北大部分地区,包括我国北方13个省(自治区、直辖市)的551个县(旗、市、区)。东起黑龙江省宾县,西至新疆维吾尔自治区乌孜别里山口,东西长4480千米,南北宽560~1460千米,总面积406.9万平方千米,占国土面积的42.4%,接近我国的半壁河山。

【思考向导】 “三北”地区,由于种种人为和自然的原因,这里植被遭到破坏,土地荒漠化、水土流失十分严重。从新疆一直延伸至黑龙江,形成一条万里风沙线。风沙危害、水土流失和干旱所带来的生态危害严重制约着“三北”地区经济和社会的发展。

“三北”防护林的建设,“三北”地区生态环境有了较大改善,生态、社会、经济效益明显,沙漠化土地得到有效治理,水土流失得到基本控制,人民生产、生活条件从根本上得到改善。

4.“案例研究”

沙坡头治理荒漠化的经验和措施

(1)生物措施和工程措施相结合

防护区内有人工培育的防风固沙植被,也有荒漠草原的半灌木植被。

工程措施主要是人工在铁路沿线设方格状防护网。沙障既能减削风力,又能截留水分,有利于固沙植物的存活。

(2)治理效果

植被覆盖率较高,沙丘表面稳定,形成沙面结皮,形成了固沙的生态环境,被授予“全球环境保护500佳”的光荣称号。

【思考向导】 沙坡头治沙主要在流动沙丘上设方格状防护网,形成带状沙障,栽培固沙植被,使沙丘沙面结皮,形成固沙的生态环境。

这是开放性题目,同学们可查阅相关资料,进行交流。

知能优化训练

课外视野拓展

植物对环境的指示作用

人们很早就注意到利用指示植物找矿。如我国古书载有“山上有葱,其下有银;山上有薤,其下有金”。近年来发现,海州香薷是铜矿的指示物,美国“灰毛紫穗槐”能指示铜矿,德国和瑞典一种十字花科的植物能指示锌矿。至今借助于植物指示作用找到的金属矿物有:镍、铬、铝、铀、银、金等,非金属矿物有:硫、石油、天然气等。

植物能指示土壤类型、土壤酸碱度、土壤水分等状况。如蜈蚣草是钙质土的指示植物;油蒿是土质沙性很强的指示植物;铁芒萁是我国长江流域一带红壤等酸性土壤的指示植物,而碱蓬的生长反映了盐碱性的土壤环境;骆驼刺的生长反映了干旱环境;芦苇的生长反映了水湿环境。

植物能指示地下水位的高低。如酸枣树生长的地方,地下水位远离地面,而芨芨草群落的生长则指示地下水位距地面很近。

有的植物能指示天气状况。青冈栎为亚热带树种,在我国分布最广,它对气候条件反应敏感,当树叶变红时,这个地区在一两天之内会下大雨,雨过天晴,树叶又呈深绿色。当地农民常根据这个信息安排农活。

本部分内容讲解结束

点此进入课件目录

按ESC键退出全屏播放

谢谢使用