孤独之旅

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

千 山 鸟 飞 绝 ,

万 径 人 踪 灭 。

孤 舟 蓑 笠 翁 ,

独 钓 寒 江 雪 。

人生旅途,并非时时一帆风顺,往往充满辛酸,饱含痛楚与泪水,其实生命也就是在这样的锻造中成熟丰满的。如果说这是成长需要付出的代价的话:那么“孤独”也应是我们无法回避的人生题目。提到“孤独”二字,同学们,你们曾经感受过孤独吗 可以说,孤独是一根尖锐的针,常常刺痛我们脆弱的心,让我们难以忍受;孤独也是一朵鲜花,可以让我们的生命显得更加灿烂。小小少年总要长高,烦恼和孤独总会尾随我们而来。孤独是什么呢 今天我们一起来学习曹文轩的小说《孤独之旅》,体会孤独带给人的滋味。

作者:曹文轩

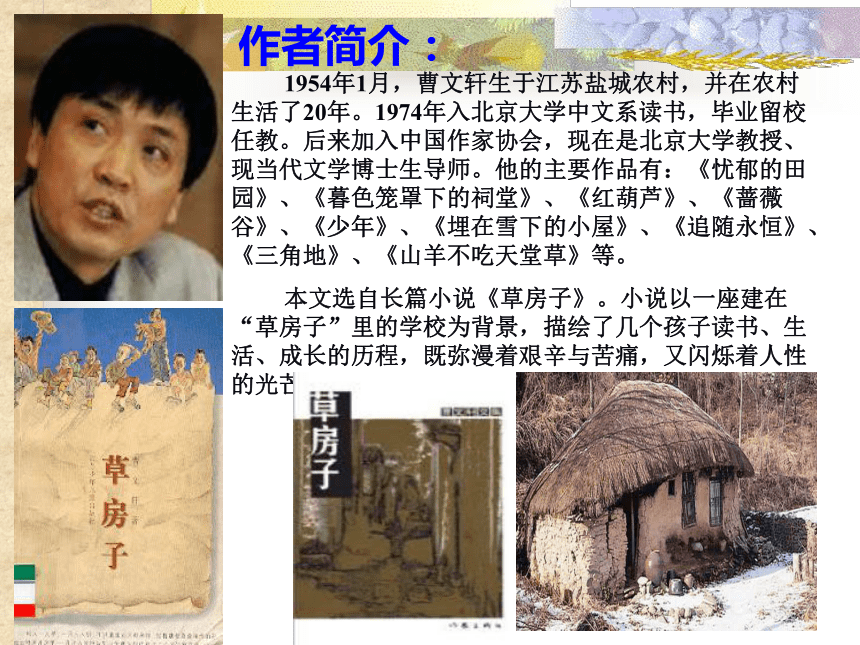

1954年1月,曹文轩生于江苏盐城农村,并在农村生活了20年。1974年入北京大学中文系读书,毕业留校任教。后来加入中国作家协会,现在是北京大学教授、现当代文学博士生导师。他的主要作品有:《忧郁的田园》、《暮色笼罩下的祠堂》、《红葫芦》、《蔷薇谷》、《少年》、《埋在雪下的小屋》、《追随永恒》、《三角地》、《山羊不吃天堂草》等。

本文选自长篇小说《草房子》。小说以一座建在“草房子”里的学校为背景,描绘了几个孩子读书、生活、成长的历程,既弥漫着艰辛与苦痛,又闪烁着人性的光芒。

作者简介:

了解背景:

《草房子》是一部关于少年成长的长篇小说。全书共9章,作者写了男孩桑桑终身难忘的六年小学生活。六年中他亲眼目睹或参与了 一连串看似寻常但又催人泪下的事件。本文节选部分写的是不幸少年杜小康与厄运抗争时的悲怆。杜小康原本生活在油麻地家底最厚实的人家,生活的富裕,使他一直有一种优越感,他又是班里成绩最好的学生。一次意外变故,家中破产,他被迫辍学,过早地担负起生活的重担,跟随父亲背井离乡去放鸭。

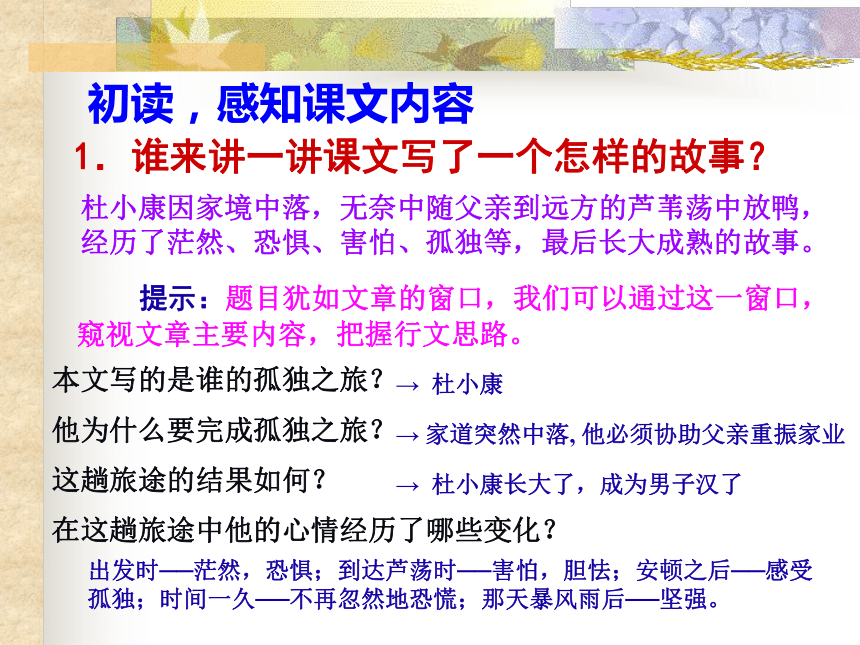

提示:题目犹如文章的窗口,我们可以通过这一窗口,窥视文章主要内容,把握行文思路。

本文写的是谁的孤独之旅?

→ 杜小康

他为什么要完成孤独之旅?

→ 家道突然中落, 他必须协助父亲重振家业

这趟旅途的结果如何?

→ 杜小康长大了,成为男子汉了

在这趟旅途中他的心情经历了哪些变化?

出发时──茫然,恐惧;到达芦荡时──害怕,胆怯;安顿之后──感受孤独;时间一久──不再忽然地恐慌;那天暴风雨后──坚强。

杜小康因家境中落,无奈中随父亲到远方的芦苇荡中放鸭,经历了茫然、恐惧、害怕、孤独等,最后长大成熟的故事。

初读,感知课文内容

1.谁来讲一讲课文写了一个怎样的故事?

杜小康最终长大了,坚强了,所以他的孤独之旅也是他的 成 长 之旅。这篇小说的主题表现的也就是杜小康“在孤独中成长”这一主题。

2.你认为课文想表达一个怎样的主题?

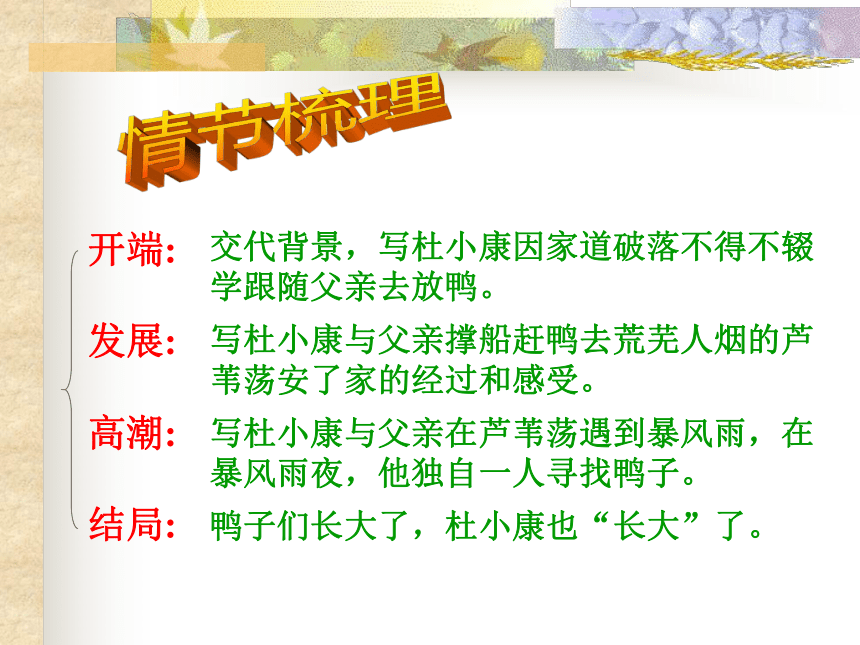

开端:

发展:

高潮:

结局:

交代背景,写杜小康因家道破落不得不辍学跟随父亲去放鸭。

写杜小康与父亲撑船赶鸭去荒芜人烟的芦苇荡安了家的经过和感受。

写杜小康与父亲在芦苇荡遇到暴风雨,在暴风雨夜,他独自一人寻找鸭子。

鸭子们长大了,杜小康也“长大”了。

小说题目是“孤独之旅”,对杜小康这样的孩子来说,“孤独”的含义是什么?文中最能体现“孤独”的语句是什么?

拿起笔来,找出体现“孤独”的词句

陌生的天空和陌生的水面(9)

从未见过的面孔(9)

没有其他声音(10)

天地又如此空旷(10)

寂寞(10)

已无一户人家(12)

惟一的炊烟(13)

想听到声音,然而,这不可能(17)

最大的敌人,就是孤独(28)

一连十多天遇不到一个人(29)

言语被大量地省略了。这种省略,只能进一步强化似乎满世界都注满了的孤独(29)

已根本不可能回避孤独(33)

结合课文说说“孤独”的含义?

(你觉得文中杜小康感受到哪些方面的“孤独”?)

离乡背井的孤独

别离母亲与伙伴的孤独

单调乏味生活的孤独

前途迷茫与未知的孤独

空旷浩茫环境的孤独

寂寞痛苦

恐惧

茫然 恐惧

害怕 胆怯

不再忽然地恐慌

孤独之旅

刚刚出发时——

到达芦荡时——

芦荡安顿后——

住段时间后——

雨后天晴时——

孤独 单调

坚强 长大

幼 稚

成 熟

成

长

之

旅

孤独之旅,

是( )之旅,

是( )之旅,

也是( )之旅。

坚 强

成 熟

美 丽

1.围绕着“孤独与成长”这一主题,作者描写了哪些环境?

芦苇荡、鸭群、暴风雨、雨后天晴的月夜

2.请分别找出相应的最典型的语句、语段,并分析它们与人物、情节和主题的关系是什么?

再读,品味环境描写

曹文轩的小说被称为“诗化小说”,其特点是情节叙事性不强,而代之以诗意化的笔触和意境来表现一切,追求小说的语言美、意境美和含蓄美。

《孤独之旅》就是这样的一篇“诗化小说”,没有单纯地描述故事情节,而是既写故事又写人、又写景。景物描写情景交融,形成飘逸隽永地优美意境。

我们一起来欣赏一下小说中所营造和描写的孤独而诗意的环境。请大家跳读课文,找出文中环境描写的语句、语段,并思考这些句段与人物的刻画、情节推动和主题的表达等方面有怎样的关系。

1.鸭群在船前形成一个倒置的扇面形,奋力向前推进,同时,造成了一个扇面形水流。每只鸭子本身,又有着自己用身体分开的小扇面形水流。它们在大扇面形水流之中,织成了似乎很有规律性的花纹。无论是小扇面形水流,还是大扇面形水流,都很急促有力。船首是一片均匀的、永恒的水声。

突出划船赶鸭子的速度很快,衬托了父子俩对前途的茫然无助的心情。

2.鸭们十分乖巧。也正是在夜幕下的大水上,它们才忽然觉得自己已成了无家的漂游者了。它们将主人的船团团围住,唯恐自己与这只惟一的使它们感到还有依托的小船分开。它们把嘴插在翅膀里,一副睡觉绝不让主人操心的样子。有时,它们会将头从翅膀里拔出,看一眼船上的主人。知道一老一小都还在船上,才又将头重新插回翅膀里。

以鸭子“无家”“漂流”及对唯一的小船的依靠衬托出父子俩此时孤独、恐惧、无依的心理。

3.鸭们也长大了,长成了真正的鸭。它们的羽毛开始变得鲜亮,并且变得稠密,一滴水也不能泼进了。公鸭们变得更加漂亮,深浅不一样的蓝羽、紫羽,在阳光下犹如软缎一样闪闪发光。

以鸭子的成长象征着小康的成熟,深化了小说主题。

这才是真正的芦荡,是杜小康从未见过的芦荡。到达这里时,已是傍晚。当杜小康一眼望去,看到芦苇如绿色的浪潮直涌到天边时,他害怕了——这是他出门以来第一回真正感到害怕。芦荡如万重大山围住了小船。杜小康一种永远逃不走的感觉。

这样无边无际的芦荡渲染了气氛,更增添了主人公内心的恐惧和害怕。故事主要发生在空旷无边的芦苇荡,这样的背景确能使人产生孤独之感,作品令人觉得真实。

一早上,天就阴沉下来。天黑,河水也黑,芦苇成了一片黑海。杜小康甚至觉得风也是黑的。临近中午时,雷声已如万辆战车从天边滚动过来,过不一会,暴风雨就歇斯底里地开始了,顿时,天昏地暗,仿佛世纪已到了末日。四下里,一片呼呼的风声和千万支芦苇被风撅断的咔嚓声。

可怕的暴风雨让本来孤独恐惧的主人公更加陷入恐慌之中,但也正是有了这暴风雨,让杜小康体验了真正成长的过程,推动了故事情节的发展,为下文的杜小康找鸭群经历磨难做铺垫 。

环境描写

无家的飘游者——长成真正的鸭

鸭子和杜小康都经历了自己的成长,可以说鸭子是杜小康成长的借助。

压抑——开阔

芦荡见证了杜小康心理变化的过程。

可怕 —— 搏斗 —— 成长

暴风雨给了他一个成长的机会和舞台。

环境描写

环境描写与情节发展的关系:暴风雨──推动故事情节发展,为下文的杜小康找鸭群经历磨难做铺垫。

环境描写与人物刻画的关系:交代人物活动的背景,为刻画人物服务。芦苇荡──故事主要发生在空旷无边的芦苇荡,这样的背景确能使人产生孤独之感,作品令人觉得真实;鸭群(扇面形水流) ──衬托作用,折射出少年的成长身影;芦苇——衬托人物不同的心情变化,表现了人物的成长;雨后天晴——衬托人物成长后愉快的心情。

环境描写与故事主题的关系:环境描写一方面是为了衬托人物的孤独之感,另一方面也是主人公成长的舞台与见证,共同表现了在孤独中成长这一主题。

课后用前面同样的勾画批注的方法,找出文中细节描写的语句,并体会细节描写的作用。

杜小康闻到了一股鸭身上的羽绒气味。他把头歪过去,几乎把脸埋进了一只鸭的蓬松的羽毛里。他哭了起来,但并不是悲哀。他说不明白自己为什么想哭。

“歪”和“埋”表明此时杜小康非常的孤独和害怕,鸭子已经成了他唯一的伴侣。

“哭”是为自己本不应该承受这样的艰辛而委屈得哭;同时,也是为自己承受住了生活的艰辛而激动得哭。

例如:

本文通过大量细致的细节描写表现杜小康的性格特征和心理变化轨迹,再现了人物成长的过程。写得具体、生动,真实可信。文章多次地进行环境描写,不仅衬托了人物的心情,烘托了小说气氛,还通过环境描写推动情节的发展,形成高潮,表现了人物的性格特征。

总 结:

结合杜小康所处的环境,以及他的心理活动,说说小说标题“孤独之旅”的含义。

想一想

“孤独之旅”主要指杜小康在孤独中的成长的过程。具体而言,因家道中落而失学,失去了与同龄人交流的机会是孤独;随父亲一同放鸭,远离了自己熟悉的村庄及人群是孤独;父子间干巴巴的交流更让人寂寞和孤独;无边无际的芦苇荡让他有一种“永远也逃不走的感觉”,未卜的前途更让他恐惧和迷茫。就在这孤独之中他长大了,坚强了。

孤独之旅走完了,而我们的小康还得沿着不同的路向前流浪,明天,他还有无数个未知的前方在等着他。后来啊,他的前方出现了很多比孤独更可怕的敌人,他的鸭子都没了,鸭蛋也泡汤了,父亲又病重了。但我们的杜小康却变得越来越坦然,越来越坚强了。当他穿着破烂的衣服重新出现在油麻地时,他面容清瘦,但一双眼睛却出奇地亮,并透出一种油麻地的任何一个孩子都不可能有的早熟。几个月后,他甚至不带一丝卑微地在自己曾经就读的“油麻地小学”门口摆起了地摊。同学们,我们不要忘了,杜小康曾经可是油麻地最具有优越感的孩子啊。因此,把这些变化看在眼里的油麻地小学校长桑乔最后说了这么一句话:“日后,油麻地最有出息的孩子,也许就是杜小康了!”

学了这篇文章后,你的最大的收获是什么?

阅读方法上:环境描写的作用。

1、交代事情发生的地点或背景,增加事情的真实性。(故事主要发生在空旷无边的芦苇荡,这样的背景确能使人产生孤独之感,作品令人觉得真实)

2、渲染气氛,增强作品的感染力。(空旷陌生的水面,不安人世的鸭群,广阔无边的芦苇荡渲染了孤独寂寞的气氛,增强了作品的感染力)

3、烘托人物的心情,反映人物的性格或品质,刻画人物形象。(芦苇、鸭群、暴风雪、月夜烘托了人物不同的心情变化,表现了人物的成长)

4、推动情节的发展。 (35段暴风雨的描写为下文的杜小康找鸭群经历磨难做铺垫)

5、深化作品主题。

1、体现了人的力量:人能克服困难,战胜困难,取得胜利走向成熟。人由幼稚到成熟,这是生命中的一种渴望与追求。困难和挫折,往往是人成长的催化剂,使人成熟、奋进。

4、成长是要付出代价的,“孤独”是重要的一笔。孤独不仅是人成长中的一种必然,也是人成长中的一种必需。孤独不是自闭、绝望、消极、颓废,它使人的目光和头脑变得冷静,使人日趋坚定、自信,并去除浮躁,走入一种冷峻、深刻的境界。孤独,是人成长需要付出的最贵重的一笔代价。所以,我们要学会以一种积极的态度去迎接自己人生成长路上的疾风暴雨。

2、人要战胜大自然,更重要的是战胜自我。

3、青少年要面对困难,而不要躲避困难只有克服了困难,战胜了困难,才能成熟、坚强起来。努力赢取胜利,会有一种自豪感和成长感。

课文启迪上:

孤独固然是一根针,常常刺痛我们脆弱的心;但孤独也是一朵花,可让我们因成长而成熟,生命变得更灿烂。

每个人在成长的道路上,或多或少地感受过孤独,请同学们借鉴课文的写法(人物心理描写、环境的多重渲染等手法) ,以《阳光总在风雨后》为题写一篇作文,抒写自己的一段成长旅程。

千 山 鸟 飞 绝 ,

万 径 人 踪 灭 。

孤 舟 蓑 笠 翁 ,

独 钓 寒 江 雪 。

人生旅途,并非时时一帆风顺,往往充满辛酸,饱含痛楚与泪水,其实生命也就是在这样的锻造中成熟丰满的。如果说这是成长需要付出的代价的话:那么“孤独”也应是我们无法回避的人生题目。提到“孤独”二字,同学们,你们曾经感受过孤独吗 可以说,孤独是一根尖锐的针,常常刺痛我们脆弱的心,让我们难以忍受;孤独也是一朵鲜花,可以让我们的生命显得更加灿烂。小小少年总要长高,烦恼和孤独总会尾随我们而来。孤独是什么呢 今天我们一起来学习曹文轩的小说《孤独之旅》,体会孤独带给人的滋味。

作者:曹文轩

1954年1月,曹文轩生于江苏盐城农村,并在农村生活了20年。1974年入北京大学中文系读书,毕业留校任教。后来加入中国作家协会,现在是北京大学教授、现当代文学博士生导师。他的主要作品有:《忧郁的田园》、《暮色笼罩下的祠堂》、《红葫芦》、《蔷薇谷》、《少年》、《埋在雪下的小屋》、《追随永恒》、《三角地》、《山羊不吃天堂草》等。

本文选自长篇小说《草房子》。小说以一座建在“草房子”里的学校为背景,描绘了几个孩子读书、生活、成长的历程,既弥漫着艰辛与苦痛,又闪烁着人性的光芒。

作者简介:

了解背景:

《草房子》是一部关于少年成长的长篇小说。全书共9章,作者写了男孩桑桑终身难忘的六年小学生活。六年中他亲眼目睹或参与了 一连串看似寻常但又催人泪下的事件。本文节选部分写的是不幸少年杜小康与厄运抗争时的悲怆。杜小康原本生活在油麻地家底最厚实的人家,生活的富裕,使他一直有一种优越感,他又是班里成绩最好的学生。一次意外变故,家中破产,他被迫辍学,过早地担负起生活的重担,跟随父亲背井离乡去放鸭。

提示:题目犹如文章的窗口,我们可以通过这一窗口,窥视文章主要内容,把握行文思路。

本文写的是谁的孤独之旅?

→ 杜小康

他为什么要完成孤独之旅?

→ 家道突然中落, 他必须协助父亲重振家业

这趟旅途的结果如何?

→ 杜小康长大了,成为男子汉了

在这趟旅途中他的心情经历了哪些变化?

出发时──茫然,恐惧;到达芦荡时──害怕,胆怯;安顿之后──感受孤独;时间一久──不再忽然地恐慌;那天暴风雨后──坚强。

杜小康因家境中落,无奈中随父亲到远方的芦苇荡中放鸭,经历了茫然、恐惧、害怕、孤独等,最后长大成熟的故事。

初读,感知课文内容

1.谁来讲一讲课文写了一个怎样的故事?

杜小康最终长大了,坚强了,所以他的孤独之旅也是他的 成 长 之旅。这篇小说的主题表现的也就是杜小康“在孤独中成长”这一主题。

2.你认为课文想表达一个怎样的主题?

开端:

发展:

高潮:

结局:

交代背景,写杜小康因家道破落不得不辍学跟随父亲去放鸭。

写杜小康与父亲撑船赶鸭去荒芜人烟的芦苇荡安了家的经过和感受。

写杜小康与父亲在芦苇荡遇到暴风雨,在暴风雨夜,他独自一人寻找鸭子。

鸭子们长大了,杜小康也“长大”了。

小说题目是“孤独之旅”,对杜小康这样的孩子来说,“孤独”的含义是什么?文中最能体现“孤独”的语句是什么?

拿起笔来,找出体现“孤独”的词句

陌生的天空和陌生的水面(9)

从未见过的面孔(9)

没有其他声音(10)

天地又如此空旷(10)

寂寞(10)

已无一户人家(12)

惟一的炊烟(13)

想听到声音,然而,这不可能(17)

最大的敌人,就是孤独(28)

一连十多天遇不到一个人(29)

言语被大量地省略了。这种省略,只能进一步强化似乎满世界都注满了的孤独(29)

已根本不可能回避孤独(33)

结合课文说说“孤独”的含义?

(你觉得文中杜小康感受到哪些方面的“孤独”?)

离乡背井的孤独

别离母亲与伙伴的孤独

单调乏味生活的孤独

前途迷茫与未知的孤独

空旷浩茫环境的孤独

寂寞痛苦

恐惧

茫然 恐惧

害怕 胆怯

不再忽然地恐慌

孤独之旅

刚刚出发时——

到达芦荡时——

芦荡安顿后——

住段时间后——

雨后天晴时——

孤独 单调

坚强 长大

幼 稚

成 熟

成

长

之

旅

孤独之旅,

是( )之旅,

是( )之旅,

也是( )之旅。

坚 强

成 熟

美 丽

1.围绕着“孤独与成长”这一主题,作者描写了哪些环境?

芦苇荡、鸭群、暴风雨、雨后天晴的月夜

2.请分别找出相应的最典型的语句、语段,并分析它们与人物、情节和主题的关系是什么?

再读,品味环境描写

曹文轩的小说被称为“诗化小说”,其特点是情节叙事性不强,而代之以诗意化的笔触和意境来表现一切,追求小说的语言美、意境美和含蓄美。

《孤独之旅》就是这样的一篇“诗化小说”,没有单纯地描述故事情节,而是既写故事又写人、又写景。景物描写情景交融,形成飘逸隽永地优美意境。

我们一起来欣赏一下小说中所营造和描写的孤独而诗意的环境。请大家跳读课文,找出文中环境描写的语句、语段,并思考这些句段与人物的刻画、情节推动和主题的表达等方面有怎样的关系。

1.鸭群在船前形成一个倒置的扇面形,奋力向前推进,同时,造成了一个扇面形水流。每只鸭子本身,又有着自己用身体分开的小扇面形水流。它们在大扇面形水流之中,织成了似乎很有规律性的花纹。无论是小扇面形水流,还是大扇面形水流,都很急促有力。船首是一片均匀的、永恒的水声。

突出划船赶鸭子的速度很快,衬托了父子俩对前途的茫然无助的心情。

2.鸭们十分乖巧。也正是在夜幕下的大水上,它们才忽然觉得自己已成了无家的漂游者了。它们将主人的船团团围住,唯恐自己与这只惟一的使它们感到还有依托的小船分开。它们把嘴插在翅膀里,一副睡觉绝不让主人操心的样子。有时,它们会将头从翅膀里拔出,看一眼船上的主人。知道一老一小都还在船上,才又将头重新插回翅膀里。

以鸭子“无家”“漂流”及对唯一的小船的依靠衬托出父子俩此时孤独、恐惧、无依的心理。

3.鸭们也长大了,长成了真正的鸭。它们的羽毛开始变得鲜亮,并且变得稠密,一滴水也不能泼进了。公鸭们变得更加漂亮,深浅不一样的蓝羽、紫羽,在阳光下犹如软缎一样闪闪发光。

以鸭子的成长象征着小康的成熟,深化了小说主题。

这才是真正的芦荡,是杜小康从未见过的芦荡。到达这里时,已是傍晚。当杜小康一眼望去,看到芦苇如绿色的浪潮直涌到天边时,他害怕了——这是他出门以来第一回真正感到害怕。芦荡如万重大山围住了小船。杜小康一种永远逃不走的感觉。

这样无边无际的芦荡渲染了气氛,更增添了主人公内心的恐惧和害怕。故事主要发生在空旷无边的芦苇荡,这样的背景确能使人产生孤独之感,作品令人觉得真实。

一早上,天就阴沉下来。天黑,河水也黑,芦苇成了一片黑海。杜小康甚至觉得风也是黑的。临近中午时,雷声已如万辆战车从天边滚动过来,过不一会,暴风雨就歇斯底里地开始了,顿时,天昏地暗,仿佛世纪已到了末日。四下里,一片呼呼的风声和千万支芦苇被风撅断的咔嚓声。

可怕的暴风雨让本来孤独恐惧的主人公更加陷入恐慌之中,但也正是有了这暴风雨,让杜小康体验了真正成长的过程,推动了故事情节的发展,为下文的杜小康找鸭群经历磨难做铺垫 。

环境描写

无家的飘游者——长成真正的鸭

鸭子和杜小康都经历了自己的成长,可以说鸭子是杜小康成长的借助。

压抑——开阔

芦荡见证了杜小康心理变化的过程。

可怕 —— 搏斗 —— 成长

暴风雨给了他一个成长的机会和舞台。

环境描写

环境描写与情节发展的关系:暴风雨──推动故事情节发展,为下文的杜小康找鸭群经历磨难做铺垫。

环境描写与人物刻画的关系:交代人物活动的背景,为刻画人物服务。芦苇荡──故事主要发生在空旷无边的芦苇荡,这样的背景确能使人产生孤独之感,作品令人觉得真实;鸭群(扇面形水流) ──衬托作用,折射出少年的成长身影;芦苇——衬托人物不同的心情变化,表现了人物的成长;雨后天晴——衬托人物成长后愉快的心情。

环境描写与故事主题的关系:环境描写一方面是为了衬托人物的孤独之感,另一方面也是主人公成长的舞台与见证,共同表现了在孤独中成长这一主题。

课后用前面同样的勾画批注的方法,找出文中细节描写的语句,并体会细节描写的作用。

杜小康闻到了一股鸭身上的羽绒气味。他把头歪过去,几乎把脸埋进了一只鸭的蓬松的羽毛里。他哭了起来,但并不是悲哀。他说不明白自己为什么想哭。

“歪”和“埋”表明此时杜小康非常的孤独和害怕,鸭子已经成了他唯一的伴侣。

“哭”是为自己本不应该承受这样的艰辛而委屈得哭;同时,也是为自己承受住了生活的艰辛而激动得哭。

例如:

本文通过大量细致的细节描写表现杜小康的性格特征和心理变化轨迹,再现了人物成长的过程。写得具体、生动,真实可信。文章多次地进行环境描写,不仅衬托了人物的心情,烘托了小说气氛,还通过环境描写推动情节的发展,形成高潮,表现了人物的性格特征。

总 结:

结合杜小康所处的环境,以及他的心理活动,说说小说标题“孤独之旅”的含义。

想一想

“孤独之旅”主要指杜小康在孤独中的成长的过程。具体而言,因家道中落而失学,失去了与同龄人交流的机会是孤独;随父亲一同放鸭,远离了自己熟悉的村庄及人群是孤独;父子间干巴巴的交流更让人寂寞和孤独;无边无际的芦苇荡让他有一种“永远也逃不走的感觉”,未卜的前途更让他恐惧和迷茫。就在这孤独之中他长大了,坚强了。

孤独之旅走完了,而我们的小康还得沿着不同的路向前流浪,明天,他还有无数个未知的前方在等着他。后来啊,他的前方出现了很多比孤独更可怕的敌人,他的鸭子都没了,鸭蛋也泡汤了,父亲又病重了。但我们的杜小康却变得越来越坦然,越来越坚强了。当他穿着破烂的衣服重新出现在油麻地时,他面容清瘦,但一双眼睛却出奇地亮,并透出一种油麻地的任何一个孩子都不可能有的早熟。几个月后,他甚至不带一丝卑微地在自己曾经就读的“油麻地小学”门口摆起了地摊。同学们,我们不要忘了,杜小康曾经可是油麻地最具有优越感的孩子啊。因此,把这些变化看在眼里的油麻地小学校长桑乔最后说了这么一句话:“日后,油麻地最有出息的孩子,也许就是杜小康了!”

学了这篇文章后,你的最大的收获是什么?

阅读方法上:环境描写的作用。

1、交代事情发生的地点或背景,增加事情的真实性。(故事主要发生在空旷无边的芦苇荡,这样的背景确能使人产生孤独之感,作品令人觉得真实)

2、渲染气氛,增强作品的感染力。(空旷陌生的水面,不安人世的鸭群,广阔无边的芦苇荡渲染了孤独寂寞的气氛,增强了作品的感染力)

3、烘托人物的心情,反映人物的性格或品质,刻画人物形象。(芦苇、鸭群、暴风雪、月夜烘托了人物不同的心情变化,表现了人物的成长)

4、推动情节的发展。 (35段暴风雨的描写为下文的杜小康找鸭群经历磨难做铺垫)

5、深化作品主题。

1、体现了人的力量:人能克服困难,战胜困难,取得胜利走向成熟。人由幼稚到成熟,这是生命中的一种渴望与追求。困难和挫折,往往是人成长的催化剂,使人成熟、奋进。

4、成长是要付出代价的,“孤独”是重要的一笔。孤独不仅是人成长中的一种必然,也是人成长中的一种必需。孤独不是自闭、绝望、消极、颓废,它使人的目光和头脑变得冷静,使人日趋坚定、自信,并去除浮躁,走入一种冷峻、深刻的境界。孤独,是人成长需要付出的最贵重的一笔代价。所以,我们要学会以一种积极的态度去迎接自己人生成长路上的疾风暴雨。

2、人要战胜大自然,更重要的是战胜自我。

3、青少年要面对困难,而不要躲避困难只有克服了困难,战胜了困难,才能成熟、坚强起来。努力赢取胜利,会有一种自豪感和成长感。

课文启迪上:

孤独固然是一根针,常常刺痛我们脆弱的心;但孤独也是一朵花,可让我们因成长而成熟,生命变得更灿烂。

每个人在成长的道路上,或多或少地感受过孤独,请同学们借鉴课文的写法(人物心理描写、环境的多重渲染等手法) ,以《阳光总在风雨后》为题写一篇作文,抒写自己的一段成长旅程。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 雨说

- 3*星星变奏曲

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 敬业与乐业

- 6*纪念伏尔泰逝世一百周年的演说

- 7 《傅雷家书》两则

- 8*致女儿的信(旧)

- 第三单元

- 8 故乡

- 9*孤独之旅

- 10 我的叔叔于勒

- 11*心声

- 第四单元

- 12 事物的正确答案不止一个

- 13*应有格物致知精神

- 14*短文两篇

- 15 中国人失掉自信力了吗

- 第五单元

- 16 智取生辰纲

- 17*杨修之死

- 18 范进中举

- 19*香菱学诗

- 第六单元

- 20 陈涉世家

- 21 唐雎不辱使命

- 22*隆中对

- 23*出师表

- 24 词五首

- 课外古诗词

- 观刈麦

- 月夜

- 商山早行

- 卜算子 咏梅

- 破阵子

- 浣溪沙

- 醉花阴

- 南乡子 京口北固亭有怀

- 山坡羊 骊山怀古

- 朝天子 咏喇叭

- 名著导读

- 《水浒》

- 《傅雷家书》

- 《培根随笔》