甘肃省临夏中学2020-2021学年高一上学期第一次月考历史试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 甘肃省临夏中学2020-2021学年高一上学期第一次月考历史试题 Word版含答案 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 39.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-10-26 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

甘肃省临夏中学2020—2021学年第一学期第一次月考试卷

年级:高一 科目: 历史 座位号

命题: 审题:

一、单项选择题(每题2分,共50分)

1.《三字经》中写道:“禹传启,家天下”。此处的“家天下”指的是( )

A.王位世袭制 B.土地私有制 C.财产继承制 D.中央集权制

2.齐国原是姜氏的封国。公元前481年后,齐国的大夫田常及其后人逐渐控制国政,以至于自立为国君,并由周安王册命为齐侯,姜齐遂变为田齐,史称“田氏代齐”。该材料从本质上反映了当时( )

A.分封制的破坏 B.已经进入战国时期

C.郡县制的出现 D.出现了大一统局面

3.分封制使西周贵族集团形成严格的等级,以下序列正确的是( )

A.周王——卿大夫——诸侯——士 B.周王——诸侯——卿大夫——士

C.周王——诸侯——士——卿大夫 D.周王——大夫——士——卿大夫

4.浙江省浦江县的“郑氏义门”,自南宋开始同居共食,鼎盛时三千多人同吃一锅饭。其孝义家风多次受到朝廷旌表,明太祖朱元璋亲赐“江南第一家”。出现这一现象的根源是( )

A.郡县制 B.宗法制 C.君主专制 D.分封制

5.先秦时期的中国将对图腾的崇拜转化为对祖先的崇拜,将英雄与祖先重合,将祖先英雄化和神化;而后又发展为对祖宗的崇拜。该变化有利于( )

A.弱化神权的影响 B.中央集权制的建立 C.宗族观念的强化 D.土地私有制的建立

6.孔子虽然称赞管仲对国事有贡献,但仍毫不迟疑地攻击他器用排场超过人臣的限度。与此直接相关的制度是( )

A.分封制 B.宗法制 C.礼乐制 D.九品中正制

7.美籍华人史学家唐德刚在《晚清七十年》一书中写道:“从秦国开始的中国史上的第一次社会政治大转型,发自商鞅,极盛于始皇,而完成于汉武。”这次大“转型”的主要含义是( )

A.世袭制代替禅让制 B.郡县制代替分封制

C.行省制代替郡国制 D.内阁制代替三省制

8.柳宗元认为,秦末农民起义“咎在人怨,非郡邑之制失也”;西汉七国之乱“有叛国而无叛郡”,“秦制之得亦明矣”。下列哪种说法最符合材料原意( )

A.郡县制与秦末农民战争没有关系 B.七国之乱因汉初分封而爆发

C.郡县制有利于中央集权统治 D.郡县制取代分封制是历史的必然

9.“陛下”本是对他人的尊称。“陛”是台阶,称人“陛下”表示谦卑,意思是我不敢直接靠近你,只能站在台阶下和你说话。但自秦代开始,“陛下”一词只能专称皇帝。这体现了皇帝制度的什么特点( )

A.皇权至上 B.皇权独尊 C.君权神授 D.皇位世袭

10.西汉一代政区变化较大。汉初七国四十余郡,七国分领二十余郡;景帝中元六年,郡四十三,王国二十五;武帝天汉以后,基本维持在郡八十三,王国二十。这一变化说明汉代( )

A.地方行政机构不断完善 B.始终未能解决王国问题

C.国家统治区域日趋扩大 D.中央集权得到不断强化

11.两汉时期,察举制虽下放到地方,但官吏任免权最终由中央掌握,中央仍可自由委派官吏。这就遏制了秦朝军功制下极易出现地方“功高盖主”的现象。材料反映了察举制的实施( )

A.起到了社会规范作用 B.有利于维护君主专制

C.有利于加强中央集权 D.使选官制实现科学化

12.汉元帝时,宦官弘恭、石显以中书的身份专断国政;哀帝、平帝之世,外戚王氏相继把持中朝,终于酿成新朝(王莽建立)代西汉的结局。这表明( )

A.中外朝制度使君主专制受到制约 B.君权与相权的斗争导致政局动荡

C.以丞相为首的外朝机构权势弱化 D.宦官和外戚专权是西汉灭亡根源

13.汉高祖刘邦做了对中央集权统治来说引人注目的一个退步。这里的退步指的是( )

A.推恩令 B.郡国并行制 C.三公九卿制 D.行省制

14.秦朝中央官职中负责监察百官的是( )

A.丞相 B.御史大夫 C.太尉 D.郡监

15.赵翼《廿二史札记》载:“自古皆封建诸侯,各君其国,卿大夫亦世其官……汉祖以匹夫起事,角群雄而定一尊。其君既起自布衣,其臣亦自多亡命……天下变局,至是始定。”材料反映了( )

A.分封制度开始瓦解 B.中央集权制度建立

C.贵族政治遭到破坏 D.察举制度逐渐形成

16.唐初以三省长官为宰相。高宗时,打破宰相任用资历限制,允许三省中四品以下官员以“同中书门下平章事”名义行宰相权,参预朝政。其目的是( )

A.重用人才,推行科举取士 B.分割相权,加强君主专制

C.分工协作,提高行政效率 D.缓和矛盾,抑制朋党之争

17.隋文帝废除了汉代以来州郡长官可以自行辟署置僚佐的制度,把州郡僚佐的任命权从地方收归吏部,并规定县佐必须回避本郡,任期三年,不得连任。这些举措的突出作用是( )

A.精简机构,提高行政效率 B.减少冗员,节约行政支出

C.遏制割据,加强中央集权 D.整顿吏治,保障政治清明

18.自魏、晋以后,平时不设宰相,而尚书、中书和门下,迭起而操宰相之权。隋改中书为内史。唐初复旧,以三省长官为宰相。中书取旨,门下封驳,尚书承而行之。这反映了( )

A.宰相严重威胁皇帝的权威 B.君主专制体制逐渐完善

C.分权制衡政治原则的运用 D.专制集权政体不断异化

19.唐朝后期枢密使由皇帝近侍宦官担任,五代枢密使改由士人充当并建立起日趋庞大的枢密院机构,总揽财权、政权、军权,凌驾于三省之上,北宋则大量起用士人担任枢密使,彻底完成了枢密使从内廷向外朝的转变。这些做法( )

A.意图强化枢密使的权力 B.形成了强干弱枝的局面

C.加强了宰相的政治权力 D.旨在维护君主专制统治

20.有位学者指出:“中国传统政治中,君权和相权的关系,是一部不断摩擦,不断调整的历史。”下列有关历代宰相制度演变的说法,不正确的是( )

A.汉武帝重用身边人参与军国大事 B.唐朝三省的长官都是宰相

C.宋代设置三司,分割宰相的军事权 D.元代废除了三省只设中书省

21.北宋在禁军的地区配置上,实行“守内虚外”、“内外相制”的政策,名为中央驻一半,地方驻一半,实际上主要部分驻守在京师,只有少量驻扎在边境重镇。这有利于( )

A.提高军队战斗力 B.民族战争中处于优势

C.君主专制的强化 D.削弱地方的割据力量

22.唐朝初年,“道”仅是一种监察区划,唐睿宗时把节度使制度引入“道”,将军事建制变成正式的地方行政建制,到玄宗时“道”发展为地方最高一级行政区划。唐代“道”的职能变化( )

A.完善了地方行政机构 B.增强了中央军事力量

C.密切了各地经济交往 D.使中央集权渐被削弱

23.自秦汉至明清,中国古代政治制度的发展演变历经传承与创新,如“汉承秦制”“元承宋制”。其中,“元承宋制”在中央机构的表现为( )

A.行省制 B.枢密院

C.审官院 D.宣政院

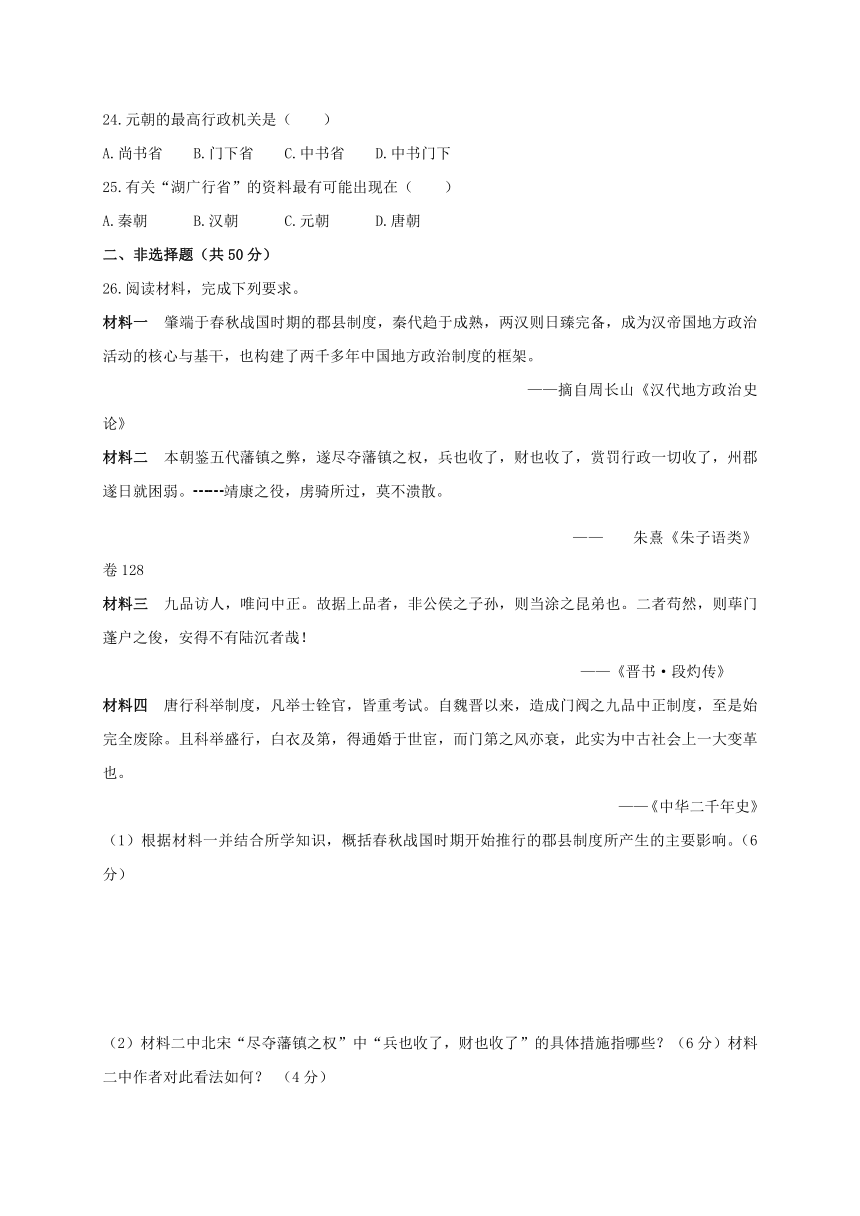

24.元朝的最高行政机关是( )

A.尚书省 B.门下省 C.中书省 D.中书门下

25.有关“湖广行省”的资料最有可能出现在( )

A.秦朝 B.汉朝 C.元朝 D.唐朝

二、非选择题(共50分)

26.阅读材料,完成下列要求。

材料一 肇端于春秋战国时期的郡县制度,秦代趋于成熟,两汉则日臻完备,成为汉帝国地方政治活动的核心与基干,也构建了两千多年中国地方政治制度的框架。

——摘自周长山《汉代地方政治史论》

材料二 本朝鉴五代藩镇之弊,遂尽夺藩镇之权,兵也收了,财也收了,赏罚行政一切收了,州郡遂日就困弱。┅┅靖康之役,虏骑所过,莫不溃散。

——朱熹《朱子语类》卷128

材料三 九品访人,唯问中正。故据上品者,非公侯之子孙,则当涂之昆弟也。二者苟然,则荜门蓬户之俊,安得不有陆沉者哉!

——《晋书·段灼传》

材料四 唐行科举制度,凡举士铨官,皆重考试。自魏晋以来,造成门阀之九品中正制度,至是始完全废除。且科举盛行,白衣及第,得通婚于世宦,而门第之风亦衰,此实为中古社会上一大变革也。

——《中华二千年史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括春秋战国时期开始推行的郡县制度所产生的主要影响。(6分)

(2)材料二中北宋“尽夺藩镇之权”中“兵也收了,财也收了”的具体措施指哪些?(6分)材料二中作者对此看法如何? (4分)

(3)材料三中说的是哪一种选官制度?(2分)其主要弊端是什么?(6分)

(4)据材料四并结合所学知识,概括说明科举制的影响。(6分)

27.历代王朝不断调控中枢权力以维护其统治。阅读下列材料:

材料一 郡举贤良,对策百余人,武帝善助对,由是独擢助为中大夫。后得朱买臣、吾丘寿王、司马相如……等,并在左右。……屡举贤良文学之士。 ——《汉书·严助传》

材料二 唐代沿用隋朝官制,三省长官俱为宰相,从决策到执行有一套严密的程序,宰相之间既相互监督又相互配合,唐初政治比较清明,没有出现权相,与制度顶层设计有很大关系。

——《唐史论丛》

材料三 某朝中枢机构示意图

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识,归纳汉武帝为削弱相权所采取的举措。(6分)

(2)结合所学知识简述唐朝加强皇权的措施。(6分)

(3)根据材料三中的示意图,指出图示反映的政治制度名称。(2分)结合所学知识,列举该朝制约相权的具体措施。(6分)

高一历史答案

1-5AABBC 6-10CBCBD 11-15CCBBC 16-20BCBDC 20-25 DDBCC

26(1)主要影响:中央对地方实行垂直管理,加强了中央集权,巩固了秦汉对地方的统治;(3分)奠定了两千多年中国地方政治制度的基础(框架)。(3分)

(2)措施:中央控制地方财政(3分);收兵权归中央,充实禁军(3分)。作者看法:防止地方割据取得成功,但导致地方军事力量削弱,造成在外族进攻时的失败(或过分集权导致积贫积弱)。

(3)九品中正制。弊端:世家大族把持人才选拔,任人唯亲,压制人才。

(4)本题为开放性试题,(答打击了门阀制度,将选拔人才的权力收归中央,顺应了历史趋势,适应了加强中央集权的需要;使庶族有了上升渠道,扩大了封建统治的阶级基础;提高了官员文化素质;推动了教育和文化事业)中任意两点给满分。

27(1)举措:任用贤良文学之士为身边近臣,让他们参与议政、奏事;任用身边的侍从、秘书担任侍中、尚书令,参与军国大事,削弱了相权,加强了皇权。(6分)

(2)中书省起草诏令(决策),门下省审核诏令,尚书省执行,三省互相制约,互相监督,分散了相权,加强了皇权。(6分)

(3)北宋二府三司制。(2分)设参知政事、枢密使、三司使分割宰相的行政权、军事权和财政权,分割了相权,加强了皇权。(6分)

年级:高一 科目: 历史 座位号

命题: 审题:

一、单项选择题(每题2分,共50分)

1.《三字经》中写道:“禹传启,家天下”。此处的“家天下”指的是( )

A.王位世袭制 B.土地私有制 C.财产继承制 D.中央集权制

2.齐国原是姜氏的封国。公元前481年后,齐国的大夫田常及其后人逐渐控制国政,以至于自立为国君,并由周安王册命为齐侯,姜齐遂变为田齐,史称“田氏代齐”。该材料从本质上反映了当时( )

A.分封制的破坏 B.已经进入战国时期

C.郡县制的出现 D.出现了大一统局面

3.分封制使西周贵族集团形成严格的等级,以下序列正确的是( )

A.周王——卿大夫——诸侯——士 B.周王——诸侯——卿大夫——士

C.周王——诸侯——士——卿大夫 D.周王——大夫——士——卿大夫

4.浙江省浦江县的“郑氏义门”,自南宋开始同居共食,鼎盛时三千多人同吃一锅饭。其孝义家风多次受到朝廷旌表,明太祖朱元璋亲赐“江南第一家”。出现这一现象的根源是( )

A.郡县制 B.宗法制 C.君主专制 D.分封制

5.先秦时期的中国将对图腾的崇拜转化为对祖先的崇拜,将英雄与祖先重合,将祖先英雄化和神化;而后又发展为对祖宗的崇拜。该变化有利于( )

A.弱化神权的影响 B.中央集权制的建立 C.宗族观念的强化 D.土地私有制的建立

6.孔子虽然称赞管仲对国事有贡献,但仍毫不迟疑地攻击他器用排场超过人臣的限度。与此直接相关的制度是( )

A.分封制 B.宗法制 C.礼乐制 D.九品中正制

7.美籍华人史学家唐德刚在《晚清七十年》一书中写道:“从秦国开始的中国史上的第一次社会政治大转型,发自商鞅,极盛于始皇,而完成于汉武。”这次大“转型”的主要含义是( )

A.世袭制代替禅让制 B.郡县制代替分封制

C.行省制代替郡国制 D.内阁制代替三省制

8.柳宗元认为,秦末农民起义“咎在人怨,非郡邑之制失也”;西汉七国之乱“有叛国而无叛郡”,“秦制之得亦明矣”。下列哪种说法最符合材料原意( )

A.郡县制与秦末农民战争没有关系 B.七国之乱因汉初分封而爆发

C.郡县制有利于中央集权统治 D.郡县制取代分封制是历史的必然

9.“陛下”本是对他人的尊称。“陛”是台阶,称人“陛下”表示谦卑,意思是我不敢直接靠近你,只能站在台阶下和你说话。但自秦代开始,“陛下”一词只能专称皇帝。这体现了皇帝制度的什么特点( )

A.皇权至上 B.皇权独尊 C.君权神授 D.皇位世袭

10.西汉一代政区变化较大。汉初七国四十余郡,七国分领二十余郡;景帝中元六年,郡四十三,王国二十五;武帝天汉以后,基本维持在郡八十三,王国二十。这一变化说明汉代( )

A.地方行政机构不断完善 B.始终未能解决王国问题

C.国家统治区域日趋扩大 D.中央集权得到不断强化

11.两汉时期,察举制虽下放到地方,但官吏任免权最终由中央掌握,中央仍可自由委派官吏。这就遏制了秦朝军功制下极易出现地方“功高盖主”的现象。材料反映了察举制的实施( )

A.起到了社会规范作用 B.有利于维护君主专制

C.有利于加强中央集权 D.使选官制实现科学化

12.汉元帝时,宦官弘恭、石显以中书的身份专断国政;哀帝、平帝之世,外戚王氏相继把持中朝,终于酿成新朝(王莽建立)代西汉的结局。这表明( )

A.中外朝制度使君主专制受到制约 B.君权与相权的斗争导致政局动荡

C.以丞相为首的外朝机构权势弱化 D.宦官和外戚专权是西汉灭亡根源

13.汉高祖刘邦做了对中央集权统治来说引人注目的一个退步。这里的退步指的是( )

A.推恩令 B.郡国并行制 C.三公九卿制 D.行省制

14.秦朝中央官职中负责监察百官的是( )

A.丞相 B.御史大夫 C.太尉 D.郡监

15.赵翼《廿二史札记》载:“自古皆封建诸侯,各君其国,卿大夫亦世其官……汉祖以匹夫起事,角群雄而定一尊。其君既起自布衣,其臣亦自多亡命……天下变局,至是始定。”材料反映了( )

A.分封制度开始瓦解 B.中央集权制度建立

C.贵族政治遭到破坏 D.察举制度逐渐形成

16.唐初以三省长官为宰相。高宗时,打破宰相任用资历限制,允许三省中四品以下官员以“同中书门下平章事”名义行宰相权,参预朝政。其目的是( )

A.重用人才,推行科举取士 B.分割相权,加强君主专制

C.分工协作,提高行政效率 D.缓和矛盾,抑制朋党之争

17.隋文帝废除了汉代以来州郡长官可以自行辟署置僚佐的制度,把州郡僚佐的任命权从地方收归吏部,并规定县佐必须回避本郡,任期三年,不得连任。这些举措的突出作用是( )

A.精简机构,提高行政效率 B.减少冗员,节约行政支出

C.遏制割据,加强中央集权 D.整顿吏治,保障政治清明

18.自魏、晋以后,平时不设宰相,而尚书、中书和门下,迭起而操宰相之权。隋改中书为内史。唐初复旧,以三省长官为宰相。中书取旨,门下封驳,尚书承而行之。这反映了( )

A.宰相严重威胁皇帝的权威 B.君主专制体制逐渐完善

C.分权制衡政治原则的运用 D.专制集权政体不断异化

19.唐朝后期枢密使由皇帝近侍宦官担任,五代枢密使改由士人充当并建立起日趋庞大的枢密院机构,总揽财权、政权、军权,凌驾于三省之上,北宋则大量起用士人担任枢密使,彻底完成了枢密使从内廷向外朝的转变。这些做法( )

A.意图强化枢密使的权力 B.形成了强干弱枝的局面

C.加强了宰相的政治权力 D.旨在维护君主专制统治

20.有位学者指出:“中国传统政治中,君权和相权的关系,是一部不断摩擦,不断调整的历史。”下列有关历代宰相制度演变的说法,不正确的是( )

A.汉武帝重用身边人参与军国大事 B.唐朝三省的长官都是宰相

C.宋代设置三司,分割宰相的军事权 D.元代废除了三省只设中书省

21.北宋在禁军的地区配置上,实行“守内虚外”、“内外相制”的政策,名为中央驻一半,地方驻一半,实际上主要部分驻守在京师,只有少量驻扎在边境重镇。这有利于( )

A.提高军队战斗力 B.民族战争中处于优势

C.君主专制的强化 D.削弱地方的割据力量

22.唐朝初年,“道”仅是一种监察区划,唐睿宗时把节度使制度引入“道”,将军事建制变成正式的地方行政建制,到玄宗时“道”发展为地方最高一级行政区划。唐代“道”的职能变化( )

A.完善了地方行政机构 B.增强了中央军事力量

C.密切了各地经济交往 D.使中央集权渐被削弱

23.自秦汉至明清,中国古代政治制度的发展演变历经传承与创新,如“汉承秦制”“元承宋制”。其中,“元承宋制”在中央机构的表现为( )

A.行省制 B.枢密院

C.审官院 D.宣政院

24.元朝的最高行政机关是( )

A.尚书省 B.门下省 C.中书省 D.中书门下

25.有关“湖广行省”的资料最有可能出现在( )

A.秦朝 B.汉朝 C.元朝 D.唐朝

二、非选择题(共50分)

26.阅读材料,完成下列要求。

材料一 肇端于春秋战国时期的郡县制度,秦代趋于成熟,两汉则日臻完备,成为汉帝国地方政治活动的核心与基干,也构建了两千多年中国地方政治制度的框架。

——摘自周长山《汉代地方政治史论》

材料二 本朝鉴五代藩镇之弊,遂尽夺藩镇之权,兵也收了,财也收了,赏罚行政一切收了,州郡遂日就困弱。┅┅靖康之役,虏骑所过,莫不溃散。

——朱熹《朱子语类》卷128

材料三 九品访人,唯问中正。故据上品者,非公侯之子孙,则当涂之昆弟也。二者苟然,则荜门蓬户之俊,安得不有陆沉者哉!

——《晋书·段灼传》

材料四 唐行科举制度,凡举士铨官,皆重考试。自魏晋以来,造成门阀之九品中正制度,至是始完全废除。且科举盛行,白衣及第,得通婚于世宦,而门第之风亦衰,此实为中古社会上一大变革也。

——《中华二千年史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括春秋战国时期开始推行的郡县制度所产生的主要影响。(6分)

(2)材料二中北宋“尽夺藩镇之权”中“兵也收了,财也收了”的具体措施指哪些?(6分)材料二中作者对此看法如何? (4分)

(3)材料三中说的是哪一种选官制度?(2分)其主要弊端是什么?(6分)

(4)据材料四并结合所学知识,概括说明科举制的影响。(6分)

27.历代王朝不断调控中枢权力以维护其统治。阅读下列材料:

材料一 郡举贤良,对策百余人,武帝善助对,由是独擢助为中大夫。后得朱买臣、吾丘寿王、司马相如……等,并在左右。……屡举贤良文学之士。 ——《汉书·严助传》

材料二 唐代沿用隋朝官制,三省长官俱为宰相,从决策到执行有一套严密的程序,宰相之间既相互监督又相互配合,唐初政治比较清明,没有出现权相,与制度顶层设计有很大关系。

——《唐史论丛》

材料三 某朝中枢机构示意图

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识,归纳汉武帝为削弱相权所采取的举措。(6分)

(2)结合所学知识简述唐朝加强皇权的措施。(6分)

(3)根据材料三中的示意图,指出图示反映的政治制度名称。(2分)结合所学知识,列举该朝制约相权的具体措施。(6分)

高一历史答案

1-5AABBC 6-10CBCBD 11-15CCBBC 16-20BCBDC 20-25 DDBCC

26(1)主要影响:中央对地方实行垂直管理,加强了中央集权,巩固了秦汉对地方的统治;(3分)奠定了两千多年中国地方政治制度的基础(框架)。(3分)

(2)措施:中央控制地方财政(3分);收兵权归中央,充实禁军(3分)。作者看法:防止地方割据取得成功,但导致地方军事力量削弱,造成在外族进攻时的失败(或过分集权导致积贫积弱)。

(3)九品中正制。弊端:世家大族把持人才选拔,任人唯亲,压制人才。

(4)本题为开放性试题,(答打击了门阀制度,将选拔人才的权力收归中央,顺应了历史趋势,适应了加强中央集权的需要;使庶族有了上升渠道,扩大了封建统治的阶级基础;提高了官员文化素质;推动了教育和文化事业)中任意两点给满分。

27(1)举措:任用贤良文学之士为身边近臣,让他们参与议政、奏事;任用身边的侍从、秘书担任侍中、尚书令,参与军国大事,削弱了相权,加强了皇权。(6分)

(2)中书省起草诏令(决策),门下省审核诏令,尚书省执行,三省互相制约,互相监督,分散了相权,加强了皇权。(6分)

(3)北宋二府三司制。(2分)设参知政事、枢密使、三司使分割宰相的行政权、军事权和财政权,分割了相权,加强了皇权。(6分)

同课章节目录