2020-2021学年八年级物理沪科版第三章《声的世界》章末测试(有答案)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年八年级物理沪科版第三章《声的世界》章末测试(有答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 187.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2020-10-26 22:48:12 | ||

图片预览

文档简介

第三章《声的世界》章末测试

一、选择题(每小题3分,共27分)

1、吹笛子时,笛子发出悦耳的声音,发声的物质是?( )

A.

手指 ????

B.

笛管中的空气柱

C.

笛管 ????

D.

嘴唇

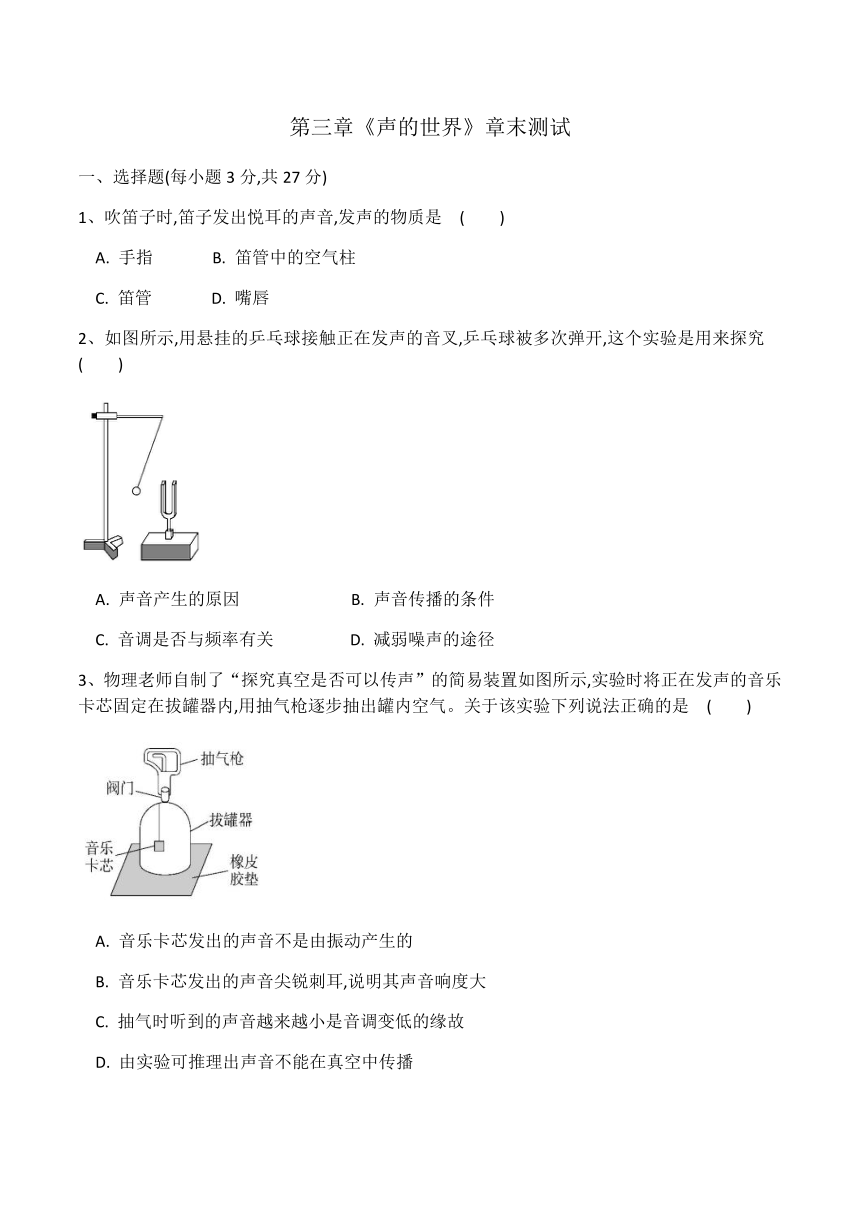

2、如图所示,用悬挂的乒乓球接触正在发声的音叉,乒乓球被多次弹开,这个实验是用来探究?( )

A.

声音产生的原因 ????

B.

声音传播的条件

C.

音调是否与频率有关 ????

D.

减弱噪声的途径

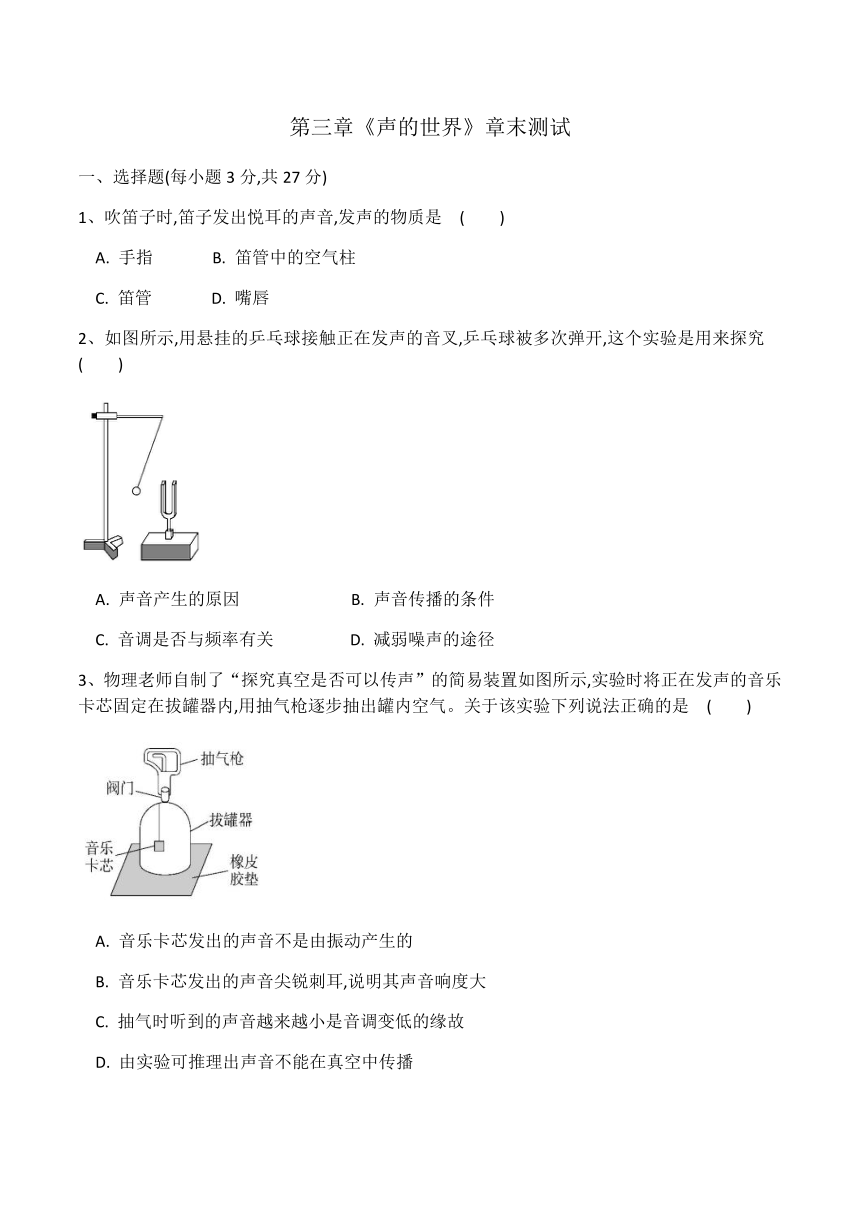

3、物理老师自制了“探究真空是否可以传声”的简易装置如图所示,实验时将正在发声的音乐卡芯固定在拔罐器内,用抽气枪逐步抽出罐内空气。关于该实验下列说法正确的是?( )

A.

音乐卡芯发出的声音不是由振动产生的

B.

音乐卡芯发出的声音尖锐刺耳,说明其声音响度大

C.

抽气时听到的声音越来越小是音调变低的缘故

D.

由实验可推理出声音不能在真空中传播

4、新“七不规范”中,“言语不喧哗”提醒大家要控制声音的?( )

A.

响度 ????

B.

音调 ????

C.

音色 ????

D.

频率

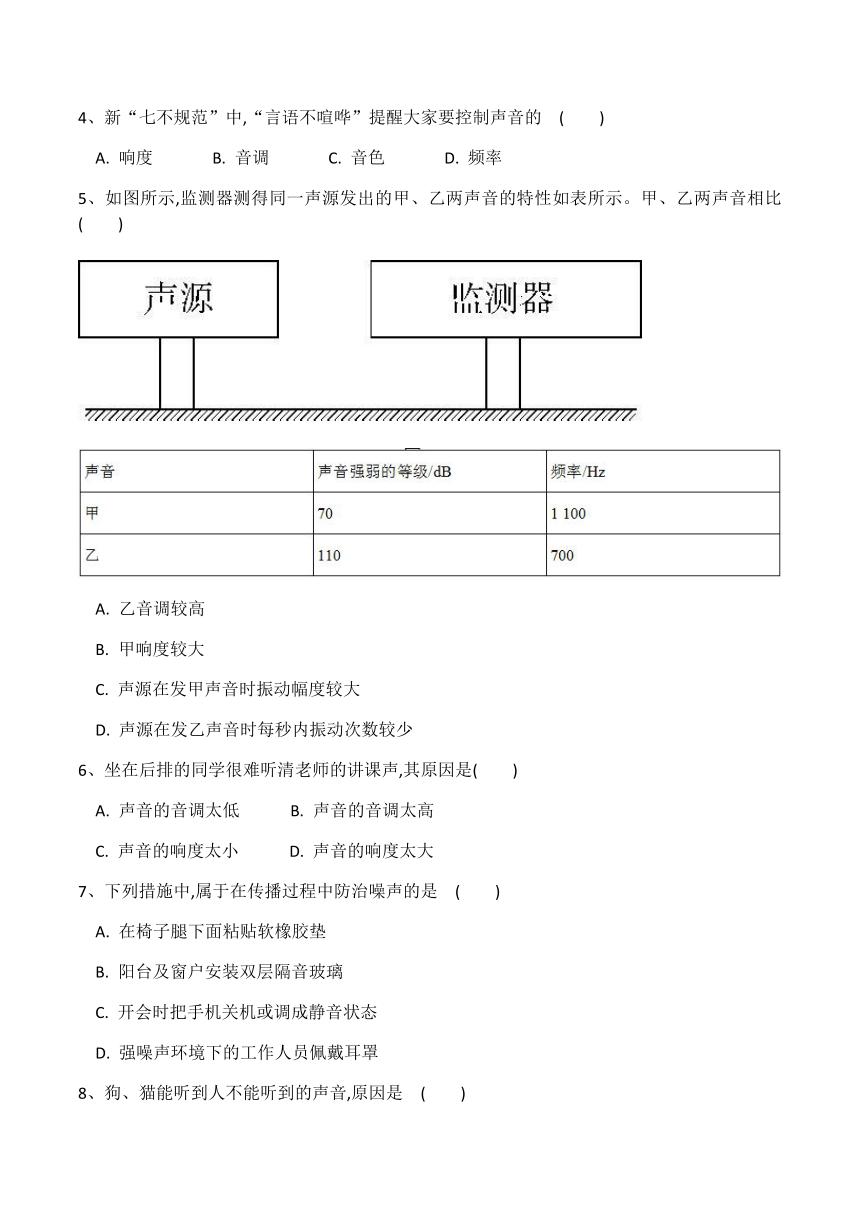

5、如图所示,监测器测得同一声源发出的甲、乙两声音的特性如表所示。甲、乙两声音相比( )

A.

乙音调较高

B.

甲响度较大

C.

声源在发甲声音时振动幅度较大

D.

声源在发乙声音时每秒内振动次数较少

6、坐在后排的同学很难听清老师的讲课声,其原因是( )

A.

声音的音调太低 ????

B.

声音的音调太高

C.

声音的响度太小 ????

D.

声音的响度太大

7、下列措施中,属于在传播过程中防治噪声的是?( )

A.

在椅子腿下面粘贴软橡胶垫

B.

阳台及窗户安装双层隔音玻璃

C.

开会时把手机关机或调成静音状态

D.

强噪声环境下的工作人员佩戴耳罩

8、狗、猫能听到人不能听到的声音,原因是?( )

A.

狗、猫的耳朵比人更灵敏

B.

狗、猫的听觉范围比人的听觉范围小

C.

狗、猫的听觉范围与人的听觉范围不同

D.

狗、猫的耳廓能转

9、关于声现象的说法正确的是?( )

A.

物体振动越快,发出的声音响度越大

B.

声音在真空中的传播速度是340

m/s

C.

人耳可以听到超声,不能听到次声

D.“闻其声而知其人”,主要是因为不同的人音色不同

二、填空题(每空2分,共26分)

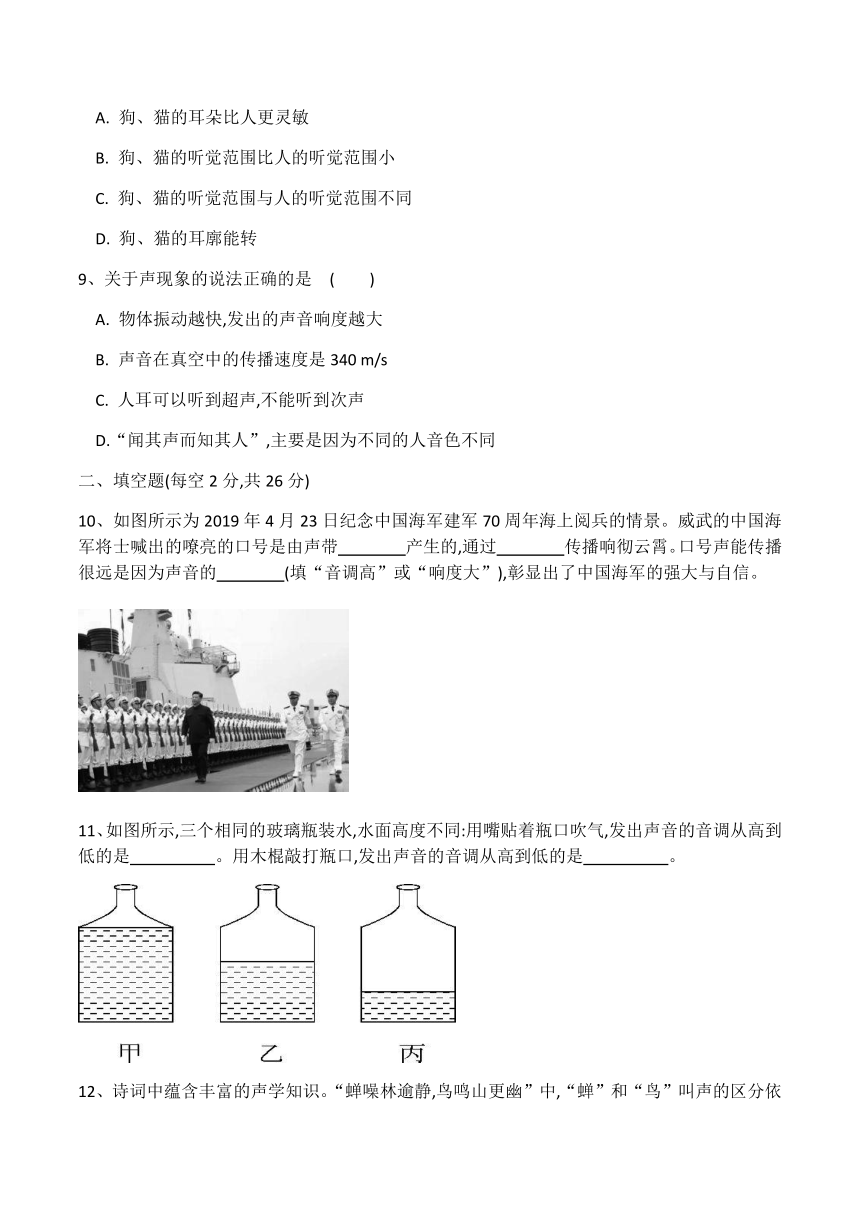

10、如图所示为2019年4月23日纪念中国海军建军70周年海上阅兵的情景。威武的中国海军将士喊出的嘹亮的口号是由声带 ????产生的,通过 ????传播响彻云霄。口号声能传播很远是因为声音的 ????(填“音调高”或“响度大”),彰显出了中国海军的强大与自信。

11、如图所示,三个相同的玻璃瓶装水,水面高度不同:用嘴贴着瓶口吹气,发出声音的音调从高到低的是 ????。用木棍敲打瓶口,发出声音的音调从高到低的是 ????。

12、诗词中蕴含丰富的声学知识。“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”中,“蝉”和“鸟”叫声的区分依据是声音的 ????不同;“不敢高声语,恐惊天上人”中的“高”是指声音的 ????(选填“响度大”或“音调高”)。

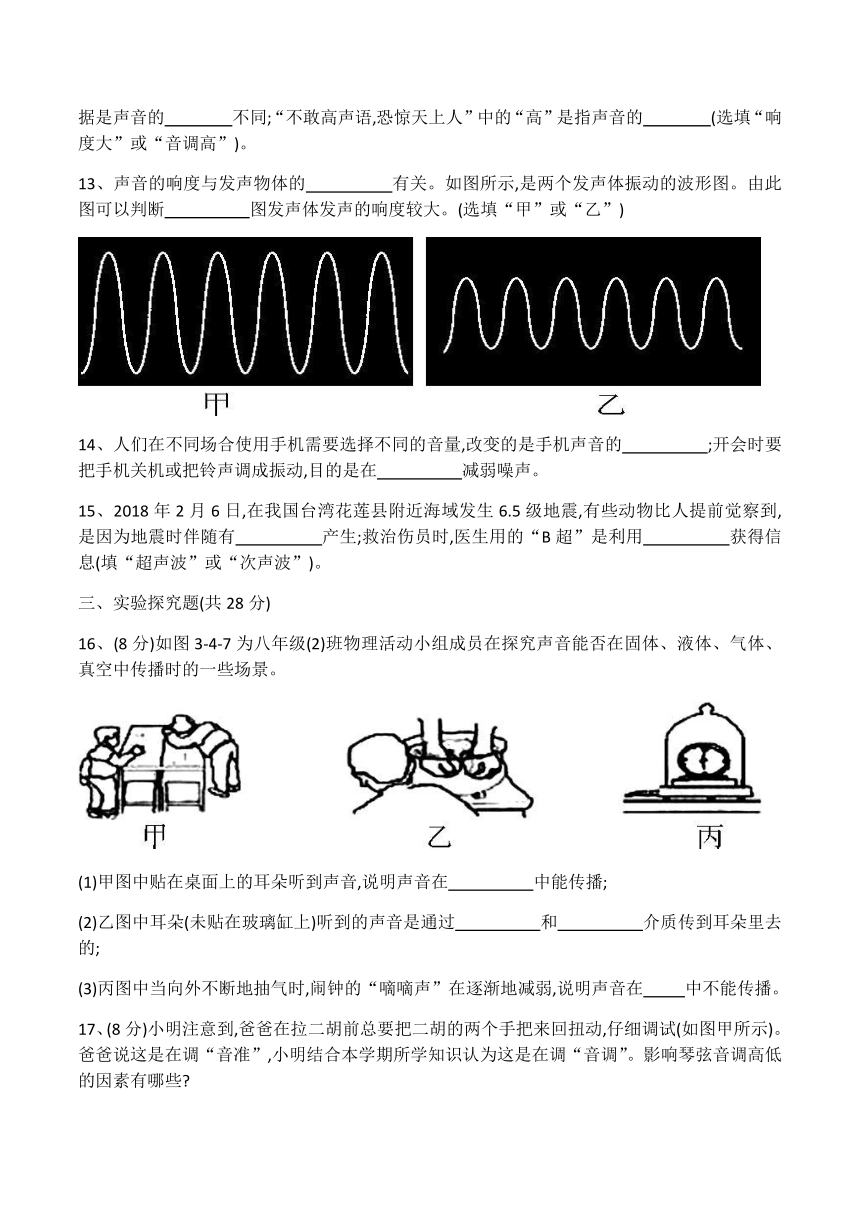

13、声音的响度与发声物体的 ????有关。如图所示,是两个发声体振动的波形图。由此图可以判断 ????图发声体发声的响度较大。(选填“甲”或“乙”)

14、人们在不同场合使用手机需要选择不同的音量,改变的是手机声音的 ????;开会时要把手机关机或把铃声调成振动,目的是在 ????减弱噪声。

15、2018年2月6日,在我国台湾花莲县附近海域发生6.5级地震,有些动物比人提前觉察到,是因为地震时伴随有 ????产生;救治伤员时,医生用的“B超”是利用 ????获得信息(填“超声波”或“次声波”)。

三、实验探究题(共28分)

16、(8分)如图3-4-7为八年级(2)班物理活动小组成员在探究声音能否在固体、液体、气体、真空中传播时的一些场景。

(1)甲图中贴在桌面上的耳朵听到声音,说明声音在 ????中能传播;

(2)乙图中耳朵(未贴在玻璃缸上)听到的声音是通过 ????和 ????介质传到耳朵里去的;

(3)丙图中当向外不断地抽气时,闹钟的“嘀嘀声”在逐渐地减弱,说明声音在 ????

中不能传播。

17、(8分)小明注意到,爸爸在拉二胡前总要把二胡的两个手把来回扭动,仔细调试(如图甲所示)。爸爸说这是在调“音准”,小明结合本学期所学知识认为这是在调“音调”。影响琴弦音调高低的因素有哪些?

小明通过观察思考,提出了以下猜想。

猜想1:琴弦发出声音的音调,可能与弦线的材料有关。

猜想2:琴弦发出声音的音调,可能与弦线的长短有关。

猜想3:琴弦发出声音的音调,可能与弦线的粗细有关。

猜想4:琴弦发出声音的音调,可能与弦线的松紧有关。

为了检验上述猜想是否正确,并进一步探究它们之间的关系,小明设计了下面的实验方案:按图乙组装有关器材,将一根尼龙丝的一端拴在桌子一端的腿上,另一端绕过桌边的小滑轮(未画出),挂上几个钩码,并用A、B两个小木块将尼龙丝支起,用一把塑料三角尺拨A、B间的“弦”,即可听见发出的声音。

(1)小明在其他条件不变的情况下,逐步右移B的位置,进行多次实验,发现弦发出声音的音调逐步降低。则小明这是在验证猜想 ????。

(2)小明通过反复实验,发现对于弦乐器,音调的高低跟弦的材料、长短、粗细、松紧都有关。爸爸“把二胡的两个手把来回扭动,仔细调试”是通过改变琴弦的????

来改变音调;弦乐器分别采用尼龙丝、钢丝做弦,用相同的力度弹奏相同的曲子时,听者能很容易地分辨,这是由于不同的材料做成的弦所发出的声音的 ????

不同。

(3)用乐器演奏时,要用到乐谱,图是《我和我的祖国》简谱的一部分,歌词上方的数字表示的是 ????(选填“音调”“响度”或“音色”)。

18、如图所示,把钢尺紧按在桌面上,一端伸出桌面,拨动钢尺,听它振动发出的声音,同时注意钢尺振动幅度;改变拨动钢尺的力度,再次拨动,使钢尺振动的快慢大致相同。

(1)此实验用于探究声音的 ????与 ????之间的关系。

(2)若要继续探究声音的音调与频率的关系,实验时应保持 ????不变,改变钢尺伸出桌边的长度,使钢尺每次的振动幅度大致相同,实验发现尺子伸出桌面的长度越长振动越 ????,发出声音的音调越 ????。

(3)换用塑料尺做此实验,尺伸出桌面的长度、振动幅度和振动快慢均相同时,听到的声音与钢尺的主要差异是 ????(选填“响度”、“音调”或“音色”)不同。

四、计算题(共19分)

19、(7分)科学工作者为了探测海底某处的深度,向海底垂直发射超声波,经过6

s收到回波信号,问:

(1)该处的深度是多少?(声音在海水中的传播速度是1

500

m/s)

(2)这种办法能不能测量月球与地球之间的距离,其原因是什么?

20、(12分)一辆汽车以某一速度正对山崖匀速行驶,司机在距山崖355

m处鸣笛后2

s听到回声,已知声音在空气中的传播速度是340

m/s。求:

(1)从司机鸣笛到听到回声,声音所走过的总路程s1;

(2)司机听到回声时距山崖的距离s2;

(3)汽车的速度v。

答案

1、B

2、A

3、D

4、A

5、D

6、C

7、B

8、C

9、D

10、振动 空气 响度大

11、甲、乙、丙

丙、乙、甲

12、音色 响度大

13、振幅 甲

14、响度 声源处

15、次声波 超声波

16、(1)固体 (2)液体 气体 (3)真空

17、(1)2 (2)松紧 音色 (3)音调

18、(1)响度 振幅 (2)拨动钢尺的力度 慢 低 (3)音色

19、(1)4

500

m (2)不能,其原因是声音不能在真空中传播

20、(1)680

m (2)325

m (3)15

m/s

一、选择题(每小题3分,共27分)

1、吹笛子时,笛子发出悦耳的声音,发声的物质是?( )

A.

手指 ????

B.

笛管中的空气柱

C.

笛管 ????

D.

嘴唇

2、如图所示,用悬挂的乒乓球接触正在发声的音叉,乒乓球被多次弹开,这个实验是用来探究?( )

A.

声音产生的原因 ????

B.

声音传播的条件

C.

音调是否与频率有关 ????

D.

减弱噪声的途径

3、物理老师自制了“探究真空是否可以传声”的简易装置如图所示,实验时将正在发声的音乐卡芯固定在拔罐器内,用抽气枪逐步抽出罐内空气。关于该实验下列说法正确的是?( )

A.

音乐卡芯发出的声音不是由振动产生的

B.

音乐卡芯发出的声音尖锐刺耳,说明其声音响度大

C.

抽气时听到的声音越来越小是音调变低的缘故

D.

由实验可推理出声音不能在真空中传播

4、新“七不规范”中,“言语不喧哗”提醒大家要控制声音的?( )

A.

响度 ????

B.

音调 ????

C.

音色 ????

D.

频率

5、如图所示,监测器测得同一声源发出的甲、乙两声音的特性如表所示。甲、乙两声音相比( )

A.

乙音调较高

B.

甲响度较大

C.

声源在发甲声音时振动幅度较大

D.

声源在发乙声音时每秒内振动次数较少

6、坐在后排的同学很难听清老师的讲课声,其原因是( )

A.

声音的音调太低 ????

B.

声音的音调太高

C.

声音的响度太小 ????

D.

声音的响度太大

7、下列措施中,属于在传播过程中防治噪声的是?( )

A.

在椅子腿下面粘贴软橡胶垫

B.

阳台及窗户安装双层隔音玻璃

C.

开会时把手机关机或调成静音状态

D.

强噪声环境下的工作人员佩戴耳罩

8、狗、猫能听到人不能听到的声音,原因是?( )

A.

狗、猫的耳朵比人更灵敏

B.

狗、猫的听觉范围比人的听觉范围小

C.

狗、猫的听觉范围与人的听觉范围不同

D.

狗、猫的耳廓能转

9、关于声现象的说法正确的是?( )

A.

物体振动越快,发出的声音响度越大

B.

声音在真空中的传播速度是340

m/s

C.

人耳可以听到超声,不能听到次声

D.“闻其声而知其人”,主要是因为不同的人音色不同

二、填空题(每空2分,共26分)

10、如图所示为2019年4月23日纪念中国海军建军70周年海上阅兵的情景。威武的中国海军将士喊出的嘹亮的口号是由声带 ????产生的,通过 ????传播响彻云霄。口号声能传播很远是因为声音的 ????(填“音调高”或“响度大”),彰显出了中国海军的强大与自信。

11、如图所示,三个相同的玻璃瓶装水,水面高度不同:用嘴贴着瓶口吹气,发出声音的音调从高到低的是 ????。用木棍敲打瓶口,发出声音的音调从高到低的是 ????。

12、诗词中蕴含丰富的声学知识。“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”中,“蝉”和“鸟”叫声的区分依据是声音的 ????不同;“不敢高声语,恐惊天上人”中的“高”是指声音的 ????(选填“响度大”或“音调高”)。

13、声音的响度与发声物体的 ????有关。如图所示,是两个发声体振动的波形图。由此图可以判断 ????图发声体发声的响度较大。(选填“甲”或“乙”)

14、人们在不同场合使用手机需要选择不同的音量,改变的是手机声音的 ????;开会时要把手机关机或把铃声调成振动,目的是在 ????减弱噪声。

15、2018年2月6日,在我国台湾花莲县附近海域发生6.5级地震,有些动物比人提前觉察到,是因为地震时伴随有 ????产生;救治伤员时,医生用的“B超”是利用 ????获得信息(填“超声波”或“次声波”)。

三、实验探究题(共28分)

16、(8分)如图3-4-7为八年级(2)班物理活动小组成员在探究声音能否在固体、液体、气体、真空中传播时的一些场景。

(1)甲图中贴在桌面上的耳朵听到声音,说明声音在 ????中能传播;

(2)乙图中耳朵(未贴在玻璃缸上)听到的声音是通过 ????和 ????介质传到耳朵里去的;

(3)丙图中当向外不断地抽气时,闹钟的“嘀嘀声”在逐渐地减弱,说明声音在 ????

中不能传播。

17、(8分)小明注意到,爸爸在拉二胡前总要把二胡的两个手把来回扭动,仔细调试(如图甲所示)。爸爸说这是在调“音准”,小明结合本学期所学知识认为这是在调“音调”。影响琴弦音调高低的因素有哪些?

小明通过观察思考,提出了以下猜想。

猜想1:琴弦发出声音的音调,可能与弦线的材料有关。

猜想2:琴弦发出声音的音调,可能与弦线的长短有关。

猜想3:琴弦发出声音的音调,可能与弦线的粗细有关。

猜想4:琴弦发出声音的音调,可能与弦线的松紧有关。

为了检验上述猜想是否正确,并进一步探究它们之间的关系,小明设计了下面的实验方案:按图乙组装有关器材,将一根尼龙丝的一端拴在桌子一端的腿上,另一端绕过桌边的小滑轮(未画出),挂上几个钩码,并用A、B两个小木块将尼龙丝支起,用一把塑料三角尺拨A、B间的“弦”,即可听见发出的声音。

(1)小明在其他条件不变的情况下,逐步右移B的位置,进行多次实验,发现弦发出声音的音调逐步降低。则小明这是在验证猜想 ????。

(2)小明通过反复实验,发现对于弦乐器,音调的高低跟弦的材料、长短、粗细、松紧都有关。爸爸“把二胡的两个手把来回扭动,仔细调试”是通过改变琴弦的????

来改变音调;弦乐器分别采用尼龙丝、钢丝做弦,用相同的力度弹奏相同的曲子时,听者能很容易地分辨,这是由于不同的材料做成的弦所发出的声音的 ????

不同。

(3)用乐器演奏时,要用到乐谱,图是《我和我的祖国》简谱的一部分,歌词上方的数字表示的是 ????(选填“音调”“响度”或“音色”)。

18、如图所示,把钢尺紧按在桌面上,一端伸出桌面,拨动钢尺,听它振动发出的声音,同时注意钢尺振动幅度;改变拨动钢尺的力度,再次拨动,使钢尺振动的快慢大致相同。

(1)此实验用于探究声音的 ????与 ????之间的关系。

(2)若要继续探究声音的音调与频率的关系,实验时应保持 ????不变,改变钢尺伸出桌边的长度,使钢尺每次的振动幅度大致相同,实验发现尺子伸出桌面的长度越长振动越 ????,发出声音的音调越 ????。

(3)换用塑料尺做此实验,尺伸出桌面的长度、振动幅度和振动快慢均相同时,听到的声音与钢尺的主要差异是 ????(选填“响度”、“音调”或“音色”)不同。

四、计算题(共19分)

19、(7分)科学工作者为了探测海底某处的深度,向海底垂直发射超声波,经过6

s收到回波信号,问:

(1)该处的深度是多少?(声音在海水中的传播速度是1

500

m/s)

(2)这种办法能不能测量月球与地球之间的距离,其原因是什么?

20、(12分)一辆汽车以某一速度正对山崖匀速行驶,司机在距山崖355

m处鸣笛后2

s听到回声,已知声音在空气中的传播速度是340

m/s。求:

(1)从司机鸣笛到听到回声,声音所走过的总路程s1;

(2)司机听到回声时距山崖的距离s2;

(3)汽车的速度v。

答案

1、B

2、A

3、D

4、A

5、D

6、C

7、B

8、C

9、D

10、振动 空气 响度大

11、甲、乙、丙

丙、乙、甲

12、音色 响度大

13、振幅 甲

14、响度 声源处

15、次声波 超声波

16、(1)固体 (2)液体 气体 (3)真空

17、(1)2 (2)松紧 音色 (3)音调

18、(1)响度 振幅 (2)拨动钢尺的力度 慢 低 (3)音色

19、(1)4

500

m (2)不能,其原因是声音不能在真空中传播

20、(1)680

m (2)325

m (3)15

m/s

同课章节目录

- 第一章 打开物理世界的大门

- 第一节 走进神奇

- 第二节 探索之路

- 第三节 站在巨人的肩膀上

- 第二章 运动的世界

- 第一节 动与静

- 第二节 长度与时间的测量

- 第三节 快与慢

- 第四节 科学探究:速度的变化

- 第三章 声的世界

- 第一节 科学探究:声音的产生与传播

- 第二节 声音的特性

- 第三节 超声与次声

- 第四章 多彩的光

- 第一节 光的反射

- 第二节 平面镜成像

- 第三节 光的折射

- 第四节 光的色散

- 第五节 科学探究:凸透镜成像

- 第六节 神奇的眼睛

- 第五章 质量与密度

- 第一节 质量

- 第二节 学习使用天平和量筒

- 第三节 科学探究:物质的密度

- 第四节 密度知识的应用

- 第六章 熟悉而陌生的力

- 第一节 力

- 第二节 怎样描述力

- 第三节 弹力与弹簧测力计

- 第四节 来自地球的力

- 第五节 科学探究:摩擦力

- 第七章 力与运动

- 第一节 科学探究:牛顿第一定律

- 第二节 力的合成

- 第三节 力的平衡

- 第八章 压强

- 第一节 压力的作用效果

- 第二节 科学探究:液体的压强

- 第三节 空气的“力量”

- 第四节 流体压强与流速的关系

- 第九章 浮力

- 第一节 认识浮力

- 第二节 阿基米德原理

- 第三节 物体的浮与沉

- 第十章 机械与人

- 第一节 科学探究:杠杆的平衡条件

- 第二节 滑轮及其应用

- 第三节 做功了吗

- 第四节 做功的快慢

- 第五节 机械效率

- 第六节 合理利用机械能

- 第十一章 小粒子与大宇宙

- 第一节 走进微观

- 第二节 看不见的运动

- 第三节 探索宇宙