牛津上海版科学六年级上册 1.3.7 计量时间 教案

文档属性

| 名称 | 牛津上海版科学六年级上册 1.3.7 计量时间 教案 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 57.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 牛津上海版(试用本) | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2020-10-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

计量时间

【教学目标】

【知识与技能】

通过“查找资料并交流”的活动认识测量时间的工具;知道时间的常用单位及换算关系;初步学会使用停表(手表)和“自制听诊器”测量脉搏频率和心跳;通过“估计老师走路时间”的活动知道利用脉搏或心跳次数的规律可以粗略地估计时间。

【过程与方法】

通过“查找资料并交流”的活动培养学生收集、筛选资料的能力和口头表达的能力;通过“和父母一起自制听诊器并测量心跳次数”的活动,培养学生的动手能力和实验能力。

【情感、态度与价值观】

通过“和父母一起自制听诊器并测量心跳次数”的活动增强孩子与父母的亲情;通过“改变剧烈运动方式测脉搏”的活动增强学生关爱他人的意识。

【教学重点】

知道时间的常用单位和换算关系。初步学会测量脉搏频率和心率。

【教学难点】

初步学会测量脉搏频率。

【教学准备】

电子停表、听诊器、铃、多媒体。

【教学资源】

多媒体资源设计:ppt课件。

其它资源设计:活动工作纸。

【教学设计】

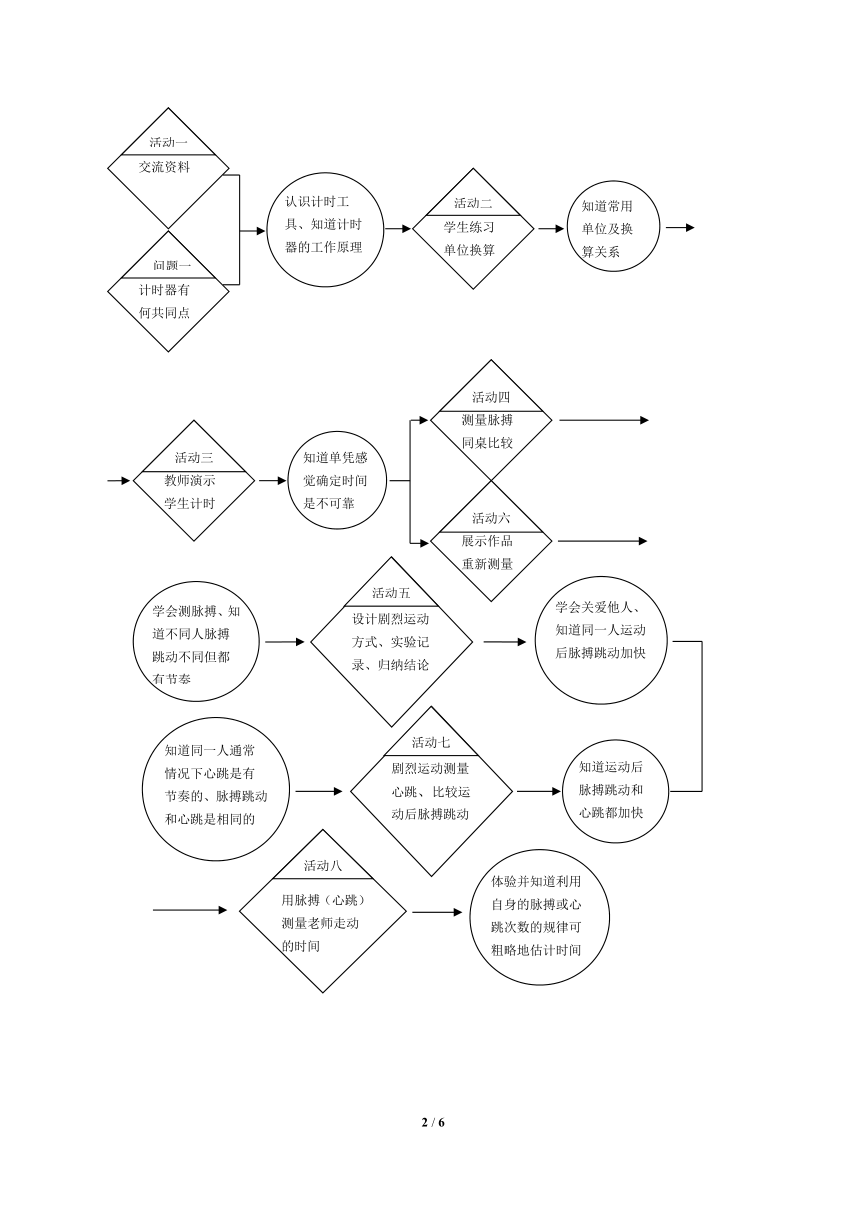

本节课板块1的设计是通过学生讨论得出计时器的共同点——“计时器虽计时长短不同,但各自都会重复、有节奏,且重复的时间间隔相等”成为教学主线,使板块2.3.4的教学活动围绕着主线合理有序地开展。

【教学流程】图】

【教学过程】

教师教学活动 学生学习活动 达成目标

1.课前交代以小组为单位,收集整理资料并填写学习工作纸,老师给予指导。 2.“同学们展示的计时工具如日晷、沙漏等有什么共同之处?”

这种多次重复出现有节奏的变化称为周期。

3.“既然计时长短不同,所以应有相应的单位表示。”

4.ppt展示时间的常用单位、换算关系及少量习题。 1.实物投影工作纸,学生代表在全班交流小组收集整理的资料。

2.学生小组讨论并交流:日晷和沙漏虽计时长短不同,但各自都会重复、有节奏,且重复的时间间隔相等。

3.较短的单位:时、分、秒;

较长的单位:年、月、日等。

4.学生练习。 认识测量时间的工具。

知道各种计时工具都是利用“周期”来计时的。

知道时间的常用单位及换算关系。

说明: 课前以小组为单位收集整理资料并全班交流的作用:(1)加强学生合作学习;(2)培养学生收集资料、从中筛选有效信息的能力;(3)培养学生口头表达能力及倾听他人意见的能力。

老师对学生收集及整理资料给予指导的作用:学生通过网络收集的资料往往会大同小异,而且眉毛胡子一把抓,没有提炼有效信息,老师及时指导,使各小组交流的内容即不重复又有重点。

工作纸的作用:(1)学习用文字、图表等方式进行记录,因为记录是科学探究的重要组成部分。(2)学会合作完成作业,重视每个人的作用。(3)根据提示学会提炼有效信息。

实物投影学生工作纸的作用:肯定学生的成绩并让学生发现其他同学的创新点(如简笔画等),学以致用。

寻找计时工具的共同点:只要学生能讲出计时长短虽不同,但各自都会重复、有节奏,且重复的时间间隔相同就可以,即计时工具的工作原理,老师引导得出周期。

教师教学活动 学生学习活动 达成目标

1.演示两次摇铃,提醒学生心中估计两次时间间隔。 2.老师同时用停表记录时间间隔书写与黑板上。

3.指导学生得出结论。 1.学生估计时间间隔,交流并记录时间。

2.学生通过比较时间差异,思考估计时间不准确的原因。

3.估计时没有“有节奏变化的规律”可循。

知道单凭感觉确定时间不可靠。

1.老师演示测量脉搏。 2.用ppt展示小组活动的要求。(1)组员用右手轻按左手腕部的动脉,感觉到脉搏的跳动。(2)组长控制停表计时,组员测量脉搏每分钟跳动的次数。(3)记录并比较其他同学脉搏跳动是否相同。

3.引导学生更换剧烈运动方式:“如果有较多同学在教室里跳动1分钟,会给其他同学上课带来什么不利影响?”

4.“怎么办?”

指导学生提出方案认可后进行测试。

5.“实验现象说明了什么?”

6.引导学生展示各自在家与父母一起做好的“听诊器”及测量的结果,书写数据于黑板上。

7.“我们在教室与在家里(安静时)测量的心跳(脉搏)次数有何不同?”

8.指导学生测量剧烈运动后的心跳次数。

9.老师演示从教室前慢步走到教室后端。学生用脉搏或心跳估计时间。 1.学生观察老师演示并寻找自己左手腕部的动脉。

2.按照活动要求进行小组活动:测量脉搏、记录测量数据、分析总结得出结论。

3.“有灰尘。”

“很脏。”

“声音大、会影响楼下的同学学习。”

4.“改成原地上下蹲,即无灰尘又无振动。”学生活动并记录。

5.得出实验结论:同一个人运动后脉搏跳动加快。

6.学生展示的作品并交流自己及家人的心跳次数。

7.重新测量心跳,比较在家和在教室里测量的心跳(脉搏)次数。

8.交流运动后各自的心跳次数并比较自己平静状态下的心跳次数。

9.一个人平静时脉搏或心跳次数是有规律的,学生尝试估测时间。 初步学会用停表(手表)测量脉搏。

知道不同的人脉搏跳动不同但每个人脉搏跳动都有节奏。

学会关爱他人。

知道同一人运动后,脉搏跳动加快。

初步学会制作和使用听诊器。学会关爱家人。

知道同一人脉搏跳动和心跳次数是相同的。

知道运动后脉搏跳动和心跳次数都加快。

知道利用自身的脉搏或心跳次数的规律可以粗略地估计时间

说明: 老师演示测量脉搏的作用:测量脉搏是个难点,学生往往按不准, 老师演示大概的位置,帮助学生找腕部动脉。

更换剧烈运动方式的作用:(1)如果班级里有10人同时原地跳动会引起较多的尘土飞扬,影响学生身体健康,其次跳动会产生较大振动,影响周边班级的上课,所以要更换。(2)引导学生创造学习环境的同时不要影响他人的学习环境,增强学生关爱他人的意识。

课前要求学生在家与父母一起做“听诊器”并测量自己与家人的心跳次数的作用:(1)有父母参与一起学习,往往会起到事半功倍的效益;(2)孩子测量父母的心跳增强孩子关爱父母的意识;(3)自制听诊器测听效果不佳,家里比教室里安静,在家测听比在教室测听效果好;(4)可避免测听心跳时因同桌是异性而面临尴尬。

老师在教室走动,学生用脉搏估计时间的作用:(1)让学生体验后得出结论要比告诉他记住结论更有效。(2)让学生通过体验知道利用自身携带的有规律跳动的脉搏(心跳)可粗略地测量时间。

【作业布置】

【举例活动工作纸】

收集整理资料:测量时间的工具

组长 组员

1.测量时间的工具名称 (可附简笔图)

2.该工具使用年代或发明时间

3.该工具计时的工作原理

4.该工具计时的优点或缺点

5.其他

6.倾听其他同学收集的资料,比较这些计时工具,它们计时的共同点是什么?

7.资料来源

8.在收集和整理资料时遇到什么困难?最后又是怎样解决的?

【说明】

学生收集资料往往从网络和书籍整段或整篇的摘录,不会提炼有效信息,这样收益甚小。“学习活动纸”不仅为收集与整理资料提供提示,也是学习评价的依据。在填写的过程中既学习了用文字、简图描述事物的方式,也训练了语言组织能力。

6 / 6

【教学目标】

【知识与技能】

通过“查找资料并交流”的活动认识测量时间的工具;知道时间的常用单位及换算关系;初步学会使用停表(手表)和“自制听诊器”测量脉搏频率和心跳;通过“估计老师走路时间”的活动知道利用脉搏或心跳次数的规律可以粗略地估计时间。

【过程与方法】

通过“查找资料并交流”的活动培养学生收集、筛选资料的能力和口头表达的能力;通过“和父母一起自制听诊器并测量心跳次数”的活动,培养学生的动手能力和实验能力。

【情感、态度与价值观】

通过“和父母一起自制听诊器并测量心跳次数”的活动增强孩子与父母的亲情;通过“改变剧烈运动方式测脉搏”的活动增强学生关爱他人的意识。

【教学重点】

知道时间的常用单位和换算关系。初步学会测量脉搏频率和心率。

【教学难点】

初步学会测量脉搏频率。

【教学准备】

电子停表、听诊器、铃、多媒体。

【教学资源】

多媒体资源设计:ppt课件。

其它资源设计:活动工作纸。

【教学设计】

本节课板块1的设计是通过学生讨论得出计时器的共同点——“计时器虽计时长短不同,但各自都会重复、有节奏,且重复的时间间隔相等”成为教学主线,使板块2.3.4的教学活动围绕着主线合理有序地开展。

【教学流程】图】

【教学过程】

教师教学活动 学生学习活动 达成目标

1.课前交代以小组为单位,收集整理资料并填写学习工作纸,老师给予指导。 2.“同学们展示的计时工具如日晷、沙漏等有什么共同之处?”

这种多次重复出现有节奏的变化称为周期。

3.“既然计时长短不同,所以应有相应的单位表示。”

4.ppt展示时间的常用单位、换算关系及少量习题。 1.实物投影工作纸,学生代表在全班交流小组收集整理的资料。

2.学生小组讨论并交流:日晷和沙漏虽计时长短不同,但各自都会重复、有节奏,且重复的时间间隔相等。

3.较短的单位:时、分、秒;

较长的单位:年、月、日等。

4.学生练习。 认识测量时间的工具。

知道各种计时工具都是利用“周期”来计时的。

知道时间的常用单位及换算关系。

说明: 课前以小组为单位收集整理资料并全班交流的作用:(1)加强学生合作学习;(2)培养学生收集资料、从中筛选有效信息的能力;(3)培养学生口头表达能力及倾听他人意见的能力。

老师对学生收集及整理资料给予指导的作用:学生通过网络收集的资料往往会大同小异,而且眉毛胡子一把抓,没有提炼有效信息,老师及时指导,使各小组交流的内容即不重复又有重点。

工作纸的作用:(1)学习用文字、图表等方式进行记录,因为记录是科学探究的重要组成部分。(2)学会合作完成作业,重视每个人的作用。(3)根据提示学会提炼有效信息。

实物投影学生工作纸的作用:肯定学生的成绩并让学生发现其他同学的创新点(如简笔画等),学以致用。

寻找计时工具的共同点:只要学生能讲出计时长短虽不同,但各自都会重复、有节奏,且重复的时间间隔相同就可以,即计时工具的工作原理,老师引导得出周期。

教师教学活动 学生学习活动 达成目标

1.演示两次摇铃,提醒学生心中估计两次时间间隔。 2.老师同时用停表记录时间间隔书写与黑板上。

3.指导学生得出结论。 1.学生估计时间间隔,交流并记录时间。

2.学生通过比较时间差异,思考估计时间不准确的原因。

3.估计时没有“有节奏变化的规律”可循。

知道单凭感觉确定时间不可靠。

1.老师演示测量脉搏。 2.用ppt展示小组活动的要求。(1)组员用右手轻按左手腕部的动脉,感觉到脉搏的跳动。(2)组长控制停表计时,组员测量脉搏每分钟跳动的次数。(3)记录并比较其他同学脉搏跳动是否相同。

3.引导学生更换剧烈运动方式:“如果有较多同学在教室里跳动1分钟,会给其他同学上课带来什么不利影响?”

4.“怎么办?”

指导学生提出方案认可后进行测试。

5.“实验现象说明了什么?”

6.引导学生展示各自在家与父母一起做好的“听诊器”及测量的结果,书写数据于黑板上。

7.“我们在教室与在家里(安静时)测量的心跳(脉搏)次数有何不同?”

8.指导学生测量剧烈运动后的心跳次数。

9.老师演示从教室前慢步走到教室后端。学生用脉搏或心跳估计时间。 1.学生观察老师演示并寻找自己左手腕部的动脉。

2.按照活动要求进行小组活动:测量脉搏、记录测量数据、分析总结得出结论。

3.“有灰尘。”

“很脏。”

“声音大、会影响楼下的同学学习。”

4.“改成原地上下蹲,即无灰尘又无振动。”学生活动并记录。

5.得出实验结论:同一个人运动后脉搏跳动加快。

6.学生展示的作品并交流自己及家人的心跳次数。

7.重新测量心跳,比较在家和在教室里测量的心跳(脉搏)次数。

8.交流运动后各自的心跳次数并比较自己平静状态下的心跳次数。

9.一个人平静时脉搏或心跳次数是有规律的,学生尝试估测时间。 初步学会用停表(手表)测量脉搏。

知道不同的人脉搏跳动不同但每个人脉搏跳动都有节奏。

学会关爱他人。

知道同一人运动后,脉搏跳动加快。

初步学会制作和使用听诊器。学会关爱家人。

知道同一人脉搏跳动和心跳次数是相同的。

知道运动后脉搏跳动和心跳次数都加快。

知道利用自身的脉搏或心跳次数的规律可以粗略地估计时间

说明: 老师演示测量脉搏的作用:测量脉搏是个难点,学生往往按不准, 老师演示大概的位置,帮助学生找腕部动脉。

更换剧烈运动方式的作用:(1)如果班级里有10人同时原地跳动会引起较多的尘土飞扬,影响学生身体健康,其次跳动会产生较大振动,影响周边班级的上课,所以要更换。(2)引导学生创造学习环境的同时不要影响他人的学习环境,增强学生关爱他人的意识。

课前要求学生在家与父母一起做“听诊器”并测量自己与家人的心跳次数的作用:(1)有父母参与一起学习,往往会起到事半功倍的效益;(2)孩子测量父母的心跳增强孩子关爱父母的意识;(3)自制听诊器测听效果不佳,家里比教室里安静,在家测听比在教室测听效果好;(4)可避免测听心跳时因同桌是异性而面临尴尬。

老师在教室走动,学生用脉搏估计时间的作用:(1)让学生体验后得出结论要比告诉他记住结论更有效。(2)让学生通过体验知道利用自身携带的有规律跳动的脉搏(心跳)可粗略地测量时间。

【作业布置】

【举例活动工作纸】

收集整理资料:测量时间的工具

组长 组员

1.测量时间的工具名称 (可附简笔图)

2.该工具使用年代或发明时间

3.该工具计时的工作原理

4.该工具计时的优点或缺点

5.其他

6.倾听其他同学收集的资料,比较这些计时工具,它们计时的共同点是什么?

7.资料来源

8.在收集和整理资料时遇到什么困难?最后又是怎样解决的?

【说明】

学生收集资料往往从网络和书籍整段或整篇的摘录,不会提炼有效信息,这样收益甚小。“学习活动纸”不仅为收集与整理资料提供提示,也是学习评价的依据。在填写的过程中既学习了用文字、简图描述事物的方式,也训练了语言组织能力。

6 / 6