人教统编版高中历史必修中外历史纲要上第第7课 隋唐制度的变化与创新(26张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教统编版高中历史必修中外历史纲要上第第7课 隋唐制度的变化与创新(26张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 11.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-10-28 08:32:45 | ||

图片预览

文档简介

《中外历史纲要》(上)

“世界上不存在完全相同的政治制度,也不存在适用于一切国家的政治制度模式……制度创新是新时代中国特色社会主义创新实践的重要组成部分。”

——习近平

01.

选官制度的创新

02.

中央官制的创新

03.

赋税制度的创新

目录

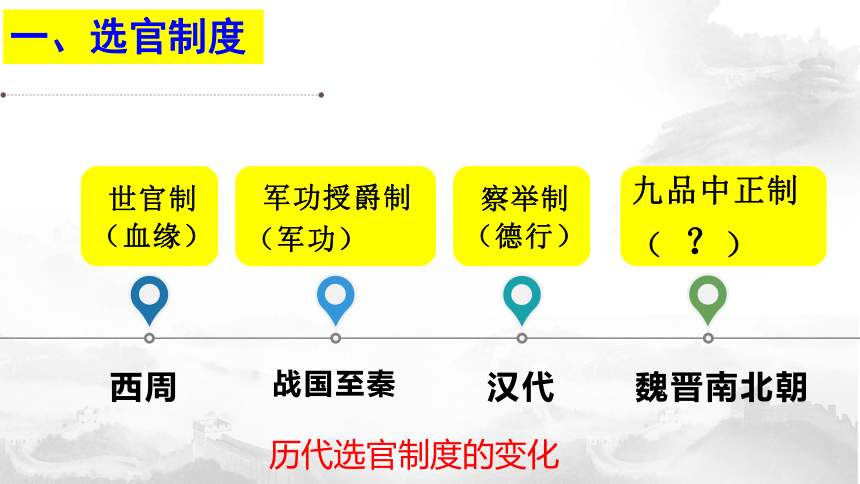

一、选官制度

世官制

(血缘)

西周

军功授爵制

(军功)

战国至秦

察举制

(德行)

汉代

九品中正制( ?)

魏晋南北朝

历代选官制度的变化

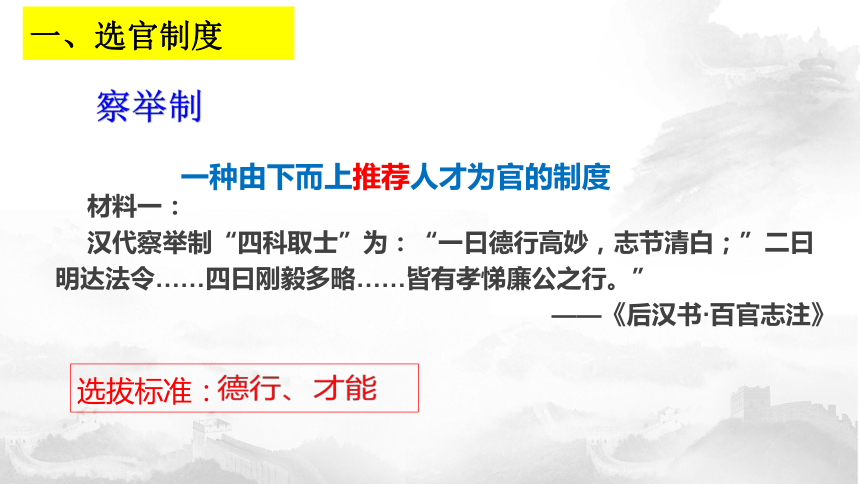

一、选官制度

材料一:

汉代察举制“四科取士”为:“一曰德行高妙,志节清白;”二曰明达法令……四曰刚毅多略……皆有孝悌廉公之行。”

——《后汉书·百官志注》

一种由下而上推荐人才为官的制度

察举制

选拔标准:

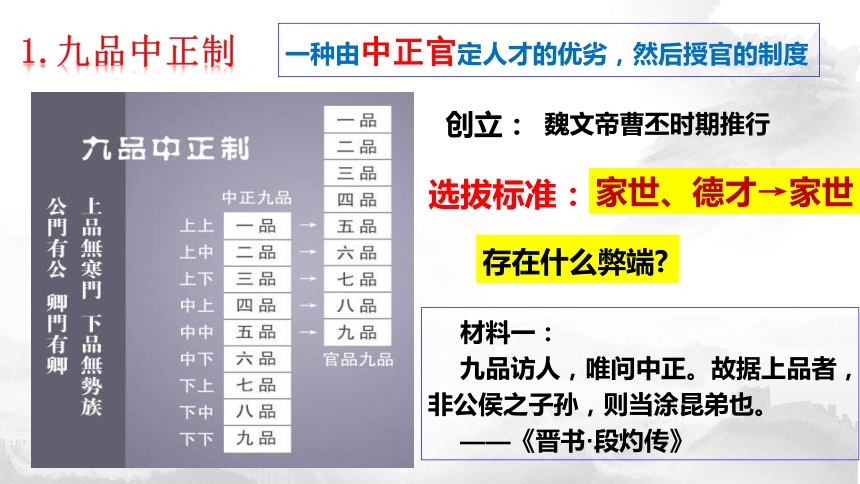

材料一:

九品访人,唯问中正。故据上品者,非公侯之子孙,则当涂昆弟也。

——《晋书·段灼传》

一种由中正官定人才的优劣,然后授官的制度

1.九品中正制

选拔标准:

存在什么弊端?

创立:

魏文帝曹丕时期推行

家世、德才→家世

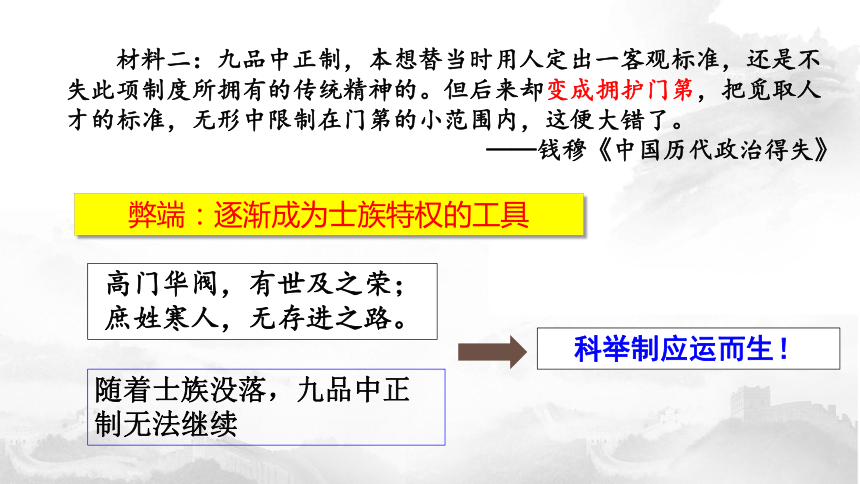

材料二:九品中正制,本想替当时用人定出一客观标准,还是不失此项制度所拥有的传统精神的。但后来却变成拥护门第,把觅取人才的标准,无形中限制在门第的小范围内,这便大错了。

——钱穆《中国历代政治得失》

弊端:逐渐成为士族特权的工具

高门华阀,有世及之荣;

庶姓寒人,无存进之路。

科举制应运而生!

随着士族没落,九品中正制无法继续

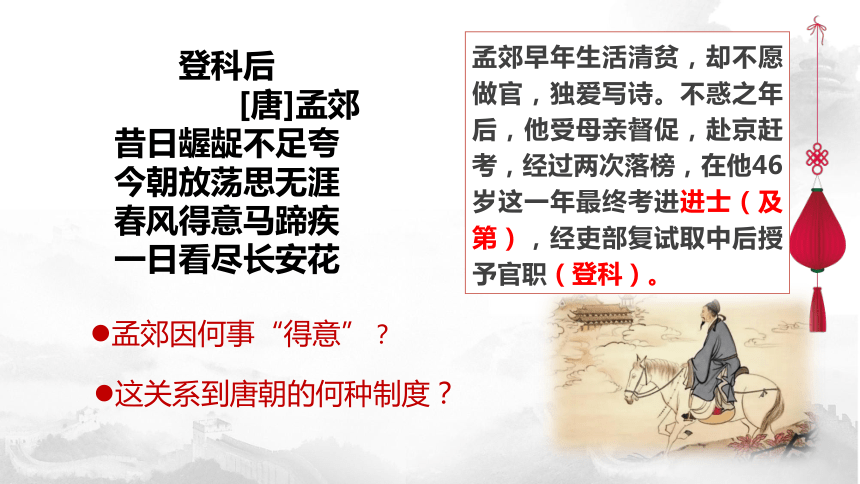

登科后

[唐]孟郊

昔日龌龊不足夸

今朝放荡思无涯

春风得意马蹄疾

一日看尽长安花

?孟郊因何事“得意”?

?这关系到唐朝的何种制度?

孟郊早年生活清贫,却不愿做官,独爱写诗。不惑之年后,他受母亲督促,赴京赶考,经过两次落榜,在他46岁这一年最终考进进士(及第),经吏部复试取中后授予官职(登科)。

2.科举制

梳理隋唐时期科举制的建立和发展过程。

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}时间

隋初

隋炀帝

唐太宗

武则天

唐玄宗

措施

意义

废九品,分科考试

始建进士科

增加科目,进士明经为主

扩大取士人数,首创武举殿试

高官主持,提高科举地位

九品中正制废除

科举制正式形成

继承并完善科举制

知识链接

进士科:科举考试最高等级。要求考生根据特定题目创作诗、赋。

明经科:主要考试内容包括帖经和墨义。

3.科举制的意义

材料一:

士人可以不经过荐举,直接报名考试……由政府择优录取,从而纠正了魏晋以来世家大族垄断用人做官大大权的情况。

——韦庆远《中国政治制度史》

②给中下层读书人相对公平竞争的机会,促进了社会阶层的流动,扩大封建政权的统治基础

①打破世家大族对仕途的垄断

材料二:

进士科始于隋大业中,盛于贞观、永徽之际。缙绅虽位及人臣,不由进士者终不为美……其推重谓之“白衣公卿”,又曰“一品白衫”。其艰难谓之“三十老明经,五十少进士”。 ……有诗云:“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头!”

——王定保《唐摭言》

③以才学为依据,保证了政府官员具有较高的文化素质

材料三:贫苦子弟,类皆廉谨自勉,埋首窗下……即纨绔子弟,亦知苦读,以获科第…是皆科举鼓励之功有甚于今日十万督学之力也。

——邓嗣禹《中国考试制度史》

④有利于社会重学风气的形成,提升社会文化水平

材料三:

科举之善,在能破党朋之私。 ……前此科举,皆权在举之之人,士有应举之才,而举不之及,夫固无如之何。既可(科举) ……不能应试者,有司虽欲徇私举之而不得;苟能应试,中必有若干人可以获举也。此实选举之官徇私舞弊之限制。

——吕思勉《中国制度史》

⑤限制徇私舞弊行为,加强中央集权

消极?

愚以为八股之害等于焚书,而败坏人材,有甚于咸阳之郊所坑者。 ——(明)顾炎武:《日知录》

4、废除:1905年

一、选官制度

{7DF18680-E054-41AD-8BC1-D1AEF772440D}时期

制度

标准

方式

汉朝

察举制

品行

地方向中央举荐

魏晋南北朝

九品中正制

家世、道德、才能 家世

(曹魏) (西晋)

中正官评级授官

唐朝

科举制

才学

考试

结合材料与教材,比较科举制与九品中正制,说明科举制的创新之处。

更为制度化、

公平、公正

更注重学识才能,

而不是门第家世。

①

②

③

选拔形式:

选拔方式:

严格执行考试选拔,

而不是中正品评。

选拔标准:

秦朝至汉初:三公九卿制

汉武帝:设中朝,尚书令作用开始提升

东汉:增强尚书台作用

虽置三公,事归台阁。——《后汉书》

魏晋南北朝:中书省、门下省地位上升,尚书台改称尚书省

以三省之长官中书令、侍中、尚书令共议国政。

——《新唐书·百官志》

隋唐:三省六部制

二、中央官制的创新

温故知新:梳理秦汉以来中枢之制的变迁过程。

(中外朝制)

唐朝的三省六部制

政事堂(议政)

决策机构

执行机构

皇帝

三 省

中书省

尚书省

门下省

吏部

户部

礼部

兵部

刑部

工部

六 部

起草诏令

封驳审议

负责执行

唐朝的三省六部制

皇帝

三 省

中书省

尚书省

门下省

吏部

户部

礼部

兵部

刑部

工部

六 部

分割相权,避免权臣独揽大权,有利于加强皇权。

三省职权分工明确,有利于提高办事效率。

三省集思广益,有利于减少皇帝独断造成的决策失误。

三省六部制是中国官制史的重大变革,此后历朝基本上沿袭这种制度。

影响

特点

特点:

相权一分为三,相互制约,削弱相权,加强皇权

职权分明,提高行政效率

三、赋税制度的创新

1、魏晋:租调制

基础

北魏孝文帝:均田制

租:粮食(粟)

调:帛或布

按户征收

定额租调

成年男子负担一定的徭役

2、唐初:租庸调制

庸:纳绢或布代役

有田则有租,

有家则有调,

有身则有庸。

——(唐)陆贽

以庸代役,保证农民有较充分的生产时间,政府的赋税收入也有了保障。

庸:代役税

租:土地税

调:财产税

影响:

三、赋税制度的创新

唐初赋敛之法曰租庸调……玄宗之末,版籍浸坏,多非其实。及至德兵起,所在赋敛,迫趣(cù)取办,无复常准。赋敛之司增数而莫相统摄,各随意增科,自立色目,新故相仍,不知纪极。民富者丁多,率为官为僧以免课役,而贫者丁多无所伏匿,故上户优而下户劳。吏因缘蚕食,旬输月送,不胜困弊,率皆逃徙为浮户,其土著百无四五。

—《资治通鉴》卷226

3、唐德宗:两税法

土地兼并,均田制崩溃

户口不实

贫富差距大

官吏盘剥严重

(1)背景:

财政收入紧张

3、唐德宗:两税法(780年接受杨炎建议)

(2)内容:

①每户按人丁和资产缴纳户税,按田亩缴纳地税。

②取消租庸调和一切杂税、杂役。

③一年分夏季和秋季两次纳税。

先计州县每岁所应费用及上供之数而赋于人,量出以制入。户无主客,以现居为簿,人无丁中 ,以贫富为差。为行商者,在所州县税三十之一,使与居者均,无侥利 。

——《资治通鉴》卷226

三、赋税制度的创新

尝试比较租庸调制与两税法,概括两税法的创新之处

{22838BEF-8BB2-4498-84A7-C5851F593DF1}

租庸调制

两税法

征税标准

征税项目

征税对象

征税次数

减轻了人身控制

简化了税收名目

扩大了收税对象

人丁

人丁、财产

田租、户调、

力役、杂税等

户税、田税

授田农民

不分主客农商,一律纳税

一次

夏、秋两季

3、唐德宗:两税法

(3)影响:

积极:①简化了税收名目,扩大收税对象,增加政府财政收入。

②改变以人丁为主的赋税制度,减轻政府对人民的人身控制。

国家

“国家定两税,本意在爱人。……奈何岁月久,贪吏得因循。浚我以求宠,敛索无冬春。织绢未成匹,缲丝未盈斤。吏胥迫我纳,不许暂逡巡。”

——白居易《重赋》

官吏盘剥

国家

“桑拓废来犹纳税,田园荒后尚征苗。……任是深山更深处,也应无计避征徭。” ——杜荀鹤《山中寡妇》

增加税目

消极:土地兼并越来越严重,两税法在执行过程中并没有减轻农民的负担。

征税标准

人身控制

税收种类

征税内容

(租庸调制)以“人丁”为本,不论土地、财产的多少,都要按丁交纳同等数量的绢、粟。

(两税法)“唯以资产为宗,不以丁身为本。”

(均田制)成年男子承担一定的徭役

(租庸调制)“以庸代役”

(两税法)取消租庸调和一切杂役

(两税法)每户缴纳户税和地税,取消租庸调和一切杂税、杂役。一年分夏季和秋季两次纳税。

③税收种类简化

(租庸调制)纳粮为租;纳布为调;纳布代役为庸

(两税法)户税按户等高低征钱,地税按亩缴纳谷物。

④征税内容变化,实物→货币

①征税标准转变,以人丁为主→以财产为主

②政府对农民的人身控制减弱

赋税制度的演变趋势

1.三国时期吴国以一隅之地与中原的曹魏相抗衡,东晋和南朝政权也都以半壁江山与北方各政权对峙。长江下游和太湖流域的经济发展维持了这种局面的长期存在。这反映出( ) A.南北经济发展处于平衡的状态 B.江南经济得到开发 C.北方社会安定有利于恢复生产 D.南北对峙阻断交流

2.三国时期,鱼豢著《魏略》记述“(氐族)衣服尚青绛,俗能织布,善田种,畜养豕牛马驴骡,由与中国错居故也。”这一现象表明,氐人当时( )

A.已经完全以农耕生活为主

B.学习汉族的典章制度和文化

C.生产以耕织和饲养相结合

D.深受北魏孝文帝改革的影响

课堂练习

B

C

3.《资治通鉴》记载:“(西晋)永嘉之乱,中州人士避地河西(今河西走廊),张氏礼而用之,子孙相承,衣冠不坠,故凉州号为多士。”该现象体现了( ) A.中原文化的拓展 B.中西部经济融为一体 C.社会分化的加深 D.河西文化圈正式形成

4.《北史》载:“孝文帝引见朝臣,诏断诸北语,一从正音……于是诏:‘年三十以上,习性已久,容或不可卒革;三十以下,见在朝廷之人,语音不听仍旧。若有故为,当降爵黜官。’”孝文帝此项改革( )

A.强迫官员放弃本民族习俗

B.实现了北魏的富国强兵

C.有利于北方民族的交往交流交融

D.大大加剧了民族间矛盾

A

C

“世界上不存在完全相同的政治制度,也不存在适用于一切国家的政治制度模式……制度创新是新时代中国特色社会主义创新实践的重要组成部分。”

——习近平

01.

选官制度的创新

02.

中央官制的创新

03.

赋税制度的创新

目录

一、选官制度

世官制

(血缘)

西周

军功授爵制

(军功)

战国至秦

察举制

(德行)

汉代

九品中正制( ?)

魏晋南北朝

历代选官制度的变化

一、选官制度

材料一:

汉代察举制“四科取士”为:“一曰德行高妙,志节清白;”二曰明达法令……四曰刚毅多略……皆有孝悌廉公之行。”

——《后汉书·百官志注》

一种由下而上推荐人才为官的制度

察举制

选拔标准:

材料一:

九品访人,唯问中正。故据上品者,非公侯之子孙,则当涂昆弟也。

——《晋书·段灼传》

一种由中正官定人才的优劣,然后授官的制度

1.九品中正制

选拔标准:

存在什么弊端?

创立:

魏文帝曹丕时期推行

家世、德才→家世

材料二:九品中正制,本想替当时用人定出一客观标准,还是不失此项制度所拥有的传统精神的。但后来却变成拥护门第,把觅取人才的标准,无形中限制在门第的小范围内,这便大错了。

——钱穆《中国历代政治得失》

弊端:逐渐成为士族特权的工具

高门华阀,有世及之荣;

庶姓寒人,无存进之路。

科举制应运而生!

随着士族没落,九品中正制无法继续

登科后

[唐]孟郊

昔日龌龊不足夸

今朝放荡思无涯

春风得意马蹄疾

一日看尽长安花

?孟郊因何事“得意”?

?这关系到唐朝的何种制度?

孟郊早年生活清贫,却不愿做官,独爱写诗。不惑之年后,他受母亲督促,赴京赶考,经过两次落榜,在他46岁这一年最终考进进士(及第),经吏部复试取中后授予官职(登科)。

2.科举制

梳理隋唐时期科举制的建立和发展过程。

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}时间

隋初

隋炀帝

唐太宗

武则天

唐玄宗

措施

意义

废九品,分科考试

始建进士科

增加科目,进士明经为主

扩大取士人数,首创武举殿试

高官主持,提高科举地位

九品中正制废除

科举制正式形成

继承并完善科举制

知识链接

进士科:科举考试最高等级。要求考生根据特定题目创作诗、赋。

明经科:主要考试内容包括帖经和墨义。

3.科举制的意义

材料一:

士人可以不经过荐举,直接报名考试……由政府择优录取,从而纠正了魏晋以来世家大族垄断用人做官大大权的情况。

——韦庆远《中国政治制度史》

②给中下层读书人相对公平竞争的机会,促进了社会阶层的流动,扩大封建政权的统治基础

①打破世家大族对仕途的垄断

材料二:

进士科始于隋大业中,盛于贞观、永徽之际。缙绅虽位及人臣,不由进士者终不为美……其推重谓之“白衣公卿”,又曰“一品白衫”。其艰难谓之“三十老明经,五十少进士”。 ……有诗云:“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头!”

——王定保《唐摭言》

③以才学为依据,保证了政府官员具有较高的文化素质

材料三:贫苦子弟,类皆廉谨自勉,埋首窗下……即纨绔子弟,亦知苦读,以获科第…是皆科举鼓励之功有甚于今日十万督学之力也。

——邓嗣禹《中国考试制度史》

④有利于社会重学风气的形成,提升社会文化水平

材料三:

科举之善,在能破党朋之私。 ……前此科举,皆权在举之之人,士有应举之才,而举不之及,夫固无如之何。既可(科举) ……不能应试者,有司虽欲徇私举之而不得;苟能应试,中必有若干人可以获举也。此实选举之官徇私舞弊之限制。

——吕思勉《中国制度史》

⑤限制徇私舞弊行为,加强中央集权

消极?

愚以为八股之害等于焚书,而败坏人材,有甚于咸阳之郊所坑者。 ——(明)顾炎武:《日知录》

4、废除:1905年

一、选官制度

{7DF18680-E054-41AD-8BC1-D1AEF772440D}时期

制度

标准

方式

汉朝

察举制

品行

地方向中央举荐

魏晋南北朝

九品中正制

家世、道德、才能 家世

(曹魏) (西晋)

中正官评级授官

唐朝

科举制

才学

考试

结合材料与教材,比较科举制与九品中正制,说明科举制的创新之处。

更为制度化、

公平、公正

更注重学识才能,

而不是门第家世。

①

②

③

选拔形式:

选拔方式:

严格执行考试选拔,

而不是中正品评。

选拔标准:

秦朝至汉初:三公九卿制

汉武帝:设中朝,尚书令作用开始提升

东汉:增强尚书台作用

虽置三公,事归台阁。——《后汉书》

魏晋南北朝:中书省、门下省地位上升,尚书台改称尚书省

以三省之长官中书令、侍中、尚书令共议国政。

——《新唐书·百官志》

隋唐:三省六部制

二、中央官制的创新

温故知新:梳理秦汉以来中枢之制的变迁过程。

(中外朝制)

唐朝的三省六部制

政事堂(议政)

决策机构

执行机构

皇帝

三 省

中书省

尚书省

门下省

吏部

户部

礼部

兵部

刑部

工部

六 部

起草诏令

封驳审议

负责执行

唐朝的三省六部制

皇帝

三 省

中书省

尚书省

门下省

吏部

户部

礼部

兵部

刑部

工部

六 部

分割相权,避免权臣独揽大权,有利于加强皇权。

三省职权分工明确,有利于提高办事效率。

三省集思广益,有利于减少皇帝独断造成的决策失误。

三省六部制是中国官制史的重大变革,此后历朝基本上沿袭这种制度。

影响

特点

特点:

相权一分为三,相互制约,削弱相权,加强皇权

职权分明,提高行政效率

三、赋税制度的创新

1、魏晋:租调制

基础

北魏孝文帝:均田制

租:粮食(粟)

调:帛或布

按户征收

定额租调

成年男子负担一定的徭役

2、唐初:租庸调制

庸:纳绢或布代役

有田则有租,

有家则有调,

有身则有庸。

——(唐)陆贽

以庸代役,保证农民有较充分的生产时间,政府的赋税收入也有了保障。

庸:代役税

租:土地税

调:财产税

影响:

三、赋税制度的创新

唐初赋敛之法曰租庸调……玄宗之末,版籍浸坏,多非其实。及至德兵起,所在赋敛,迫趣(cù)取办,无复常准。赋敛之司增数而莫相统摄,各随意增科,自立色目,新故相仍,不知纪极。民富者丁多,率为官为僧以免课役,而贫者丁多无所伏匿,故上户优而下户劳。吏因缘蚕食,旬输月送,不胜困弊,率皆逃徙为浮户,其土著百无四五。

—《资治通鉴》卷226

3、唐德宗:两税法

土地兼并,均田制崩溃

户口不实

贫富差距大

官吏盘剥严重

(1)背景:

财政收入紧张

3、唐德宗:两税法(780年接受杨炎建议)

(2)内容:

①每户按人丁和资产缴纳户税,按田亩缴纳地税。

②取消租庸调和一切杂税、杂役。

③一年分夏季和秋季两次纳税。

先计州县每岁所应费用及上供之数而赋于人,量出以制入。户无主客,以现居为簿,人无丁中 ,以贫富为差。为行商者,在所州县税三十之一,使与居者均,无侥利 。

——《资治通鉴》卷226

三、赋税制度的创新

尝试比较租庸调制与两税法,概括两税法的创新之处

{22838BEF-8BB2-4498-84A7-C5851F593DF1}

租庸调制

两税法

征税标准

征税项目

征税对象

征税次数

减轻了人身控制

简化了税收名目

扩大了收税对象

人丁

人丁、财产

田租、户调、

力役、杂税等

户税、田税

授田农民

不分主客农商,一律纳税

一次

夏、秋两季

3、唐德宗:两税法

(3)影响:

积极:①简化了税收名目,扩大收税对象,增加政府财政收入。

②改变以人丁为主的赋税制度,减轻政府对人民的人身控制。

国家

“国家定两税,本意在爱人。……奈何岁月久,贪吏得因循。浚我以求宠,敛索无冬春。织绢未成匹,缲丝未盈斤。吏胥迫我纳,不许暂逡巡。”

——白居易《重赋》

官吏盘剥

国家

“桑拓废来犹纳税,田园荒后尚征苗。……任是深山更深处,也应无计避征徭。” ——杜荀鹤《山中寡妇》

增加税目

消极:土地兼并越来越严重,两税法在执行过程中并没有减轻农民的负担。

征税标准

人身控制

税收种类

征税内容

(租庸调制)以“人丁”为本,不论土地、财产的多少,都要按丁交纳同等数量的绢、粟。

(两税法)“唯以资产为宗,不以丁身为本。”

(均田制)成年男子承担一定的徭役

(租庸调制)“以庸代役”

(两税法)取消租庸调和一切杂役

(两税法)每户缴纳户税和地税,取消租庸调和一切杂税、杂役。一年分夏季和秋季两次纳税。

③税收种类简化

(租庸调制)纳粮为租;纳布为调;纳布代役为庸

(两税法)户税按户等高低征钱,地税按亩缴纳谷物。

④征税内容变化,实物→货币

①征税标准转变,以人丁为主→以财产为主

②政府对农民的人身控制减弱

赋税制度的演变趋势

1.三国时期吴国以一隅之地与中原的曹魏相抗衡,东晋和南朝政权也都以半壁江山与北方各政权对峙。长江下游和太湖流域的经济发展维持了这种局面的长期存在。这反映出( ) A.南北经济发展处于平衡的状态 B.江南经济得到开发 C.北方社会安定有利于恢复生产 D.南北对峙阻断交流

2.三国时期,鱼豢著《魏略》记述“(氐族)衣服尚青绛,俗能织布,善田种,畜养豕牛马驴骡,由与中国错居故也。”这一现象表明,氐人当时( )

A.已经完全以农耕生活为主

B.学习汉族的典章制度和文化

C.生产以耕织和饲养相结合

D.深受北魏孝文帝改革的影响

课堂练习

B

C

3.《资治通鉴》记载:“(西晋)永嘉之乱,中州人士避地河西(今河西走廊),张氏礼而用之,子孙相承,衣冠不坠,故凉州号为多士。”该现象体现了( ) A.中原文化的拓展 B.中西部经济融为一体 C.社会分化的加深 D.河西文化圈正式形成

4.《北史》载:“孝文帝引见朝臣,诏断诸北语,一从正音……于是诏:‘年三十以上,习性已久,容或不可卒革;三十以下,见在朝廷之人,语音不听仍旧。若有故为,当降爵黜官。’”孝文帝此项改革( )

A.强迫官员放弃本民族习俗

B.实现了北魏的富国强兵

C.有利于北方民族的交往交流交融

D.大大加剧了民族间矛盾

A

C

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进