人民版必修2历史高中7-3:苏联社会主义改革与挫折 课件(43张PPT)

文档属性

| 名称 | 人民版必修2历史高中7-3:苏联社会主义改革与挫折 课件(43张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-10-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共44张PPT)

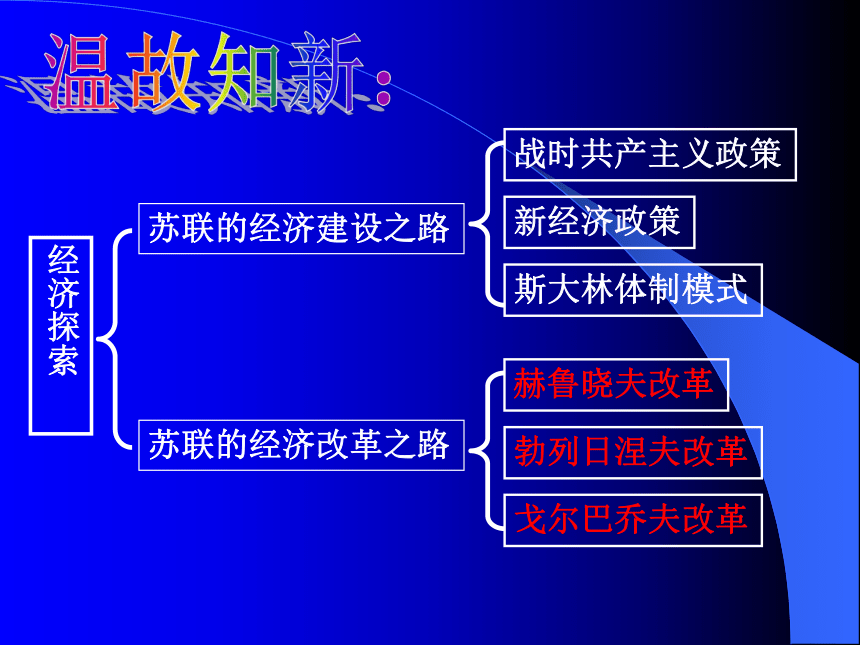

苏联的经济建设之路

苏联的经济改革之路

经济探索

战时共产主义政策

新经济政策

斯大林体制模式

赫鲁晓夫改革

勃列日涅夫改革

戈尔巴乔夫改革

赫鲁晓夫

勃列日涅夫

戈尔巴乔夫

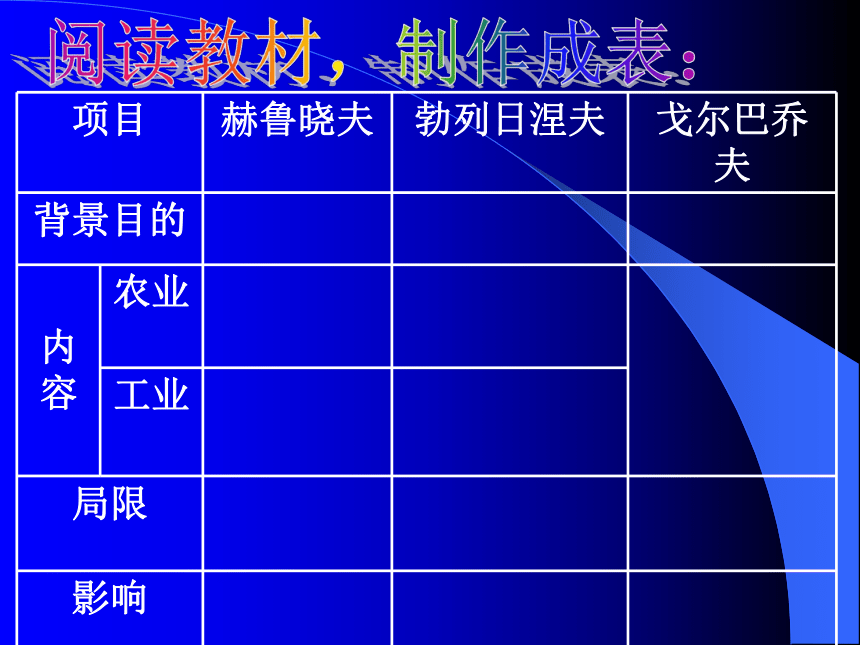

项目

赫鲁晓夫

勃列日涅夫

戈尔巴乔夫

背景目的

内容

农业

工业

局限

影响

尼基塔·谢尔盖耶维奇·赫鲁晓夫(ХрущевНикитаСергеевич,

1894年4月17日~1971年9月11日)

,原苏联领导人。从1953年9月7日至1964年10月14日,任苏共中央第一书记。苏联部长会议主席(1958年--1964年)。美苏核对抗,冷战期间的苏联主要领导人。第二次柏林危机,古巴导弹危机等事件的主要策划者。在苏共二十大上,赫鲁晓夫通过秘密报告的方式,揭露了斯大林在大清洗中的行为,引起震惊。1971年9月11日,曾经叱咤一时、下台后郁郁寡欢的苏联前领导人赫鲁晓夫在沉寂中病逝,当时的俄罗斯各大报纸在报道中甚至没有明显突出他的名字。

有人说他是“鲁莽的改革家”。

1、赫鲁晓夫改革的背景

1)二战结束,苏联进入和平建设时期;

2)斯大林体制的弊端日益暴露;

3)农业的相对落后;

4)斯大林的逝世。

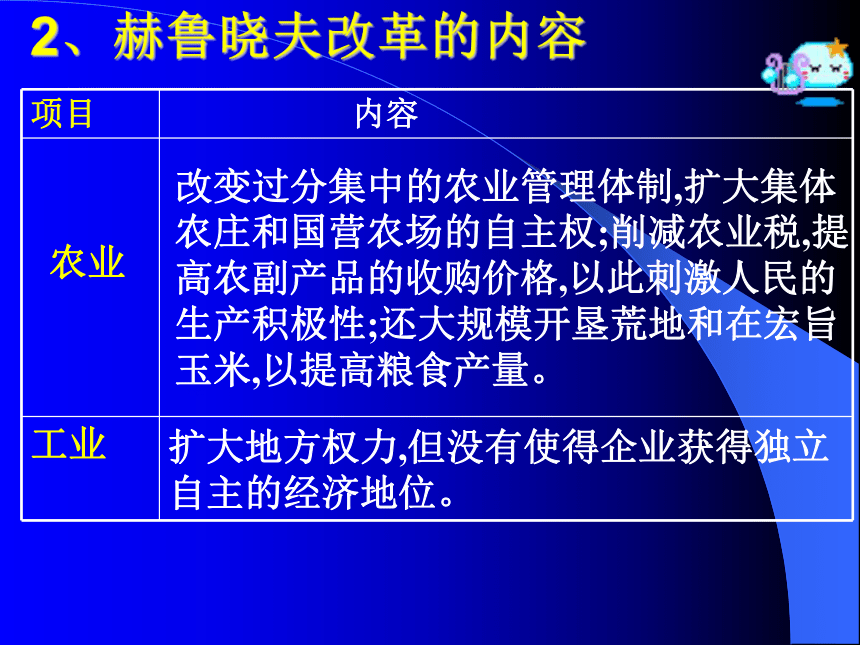

项目

内容

农业

工业

2、赫鲁晓夫改革的内容

改变过分集中的农业管理体制,扩大集体

农庄和国营农场的自主权;削减农业税,提

高农副产品的收购价格,以此刺激人民的

生产积极性;还大规模开垦荒地和在宏旨

玉米,以提高粮食产量。

扩大地方权力,但没有使得企业获得独立

自主的经济地位。

2、赫鲁晓夫的政治改革

1.苏共二十大:

1956年

2.对斯大林个人崇拜的批判:

3.结果和影响:

赫鲁晓夫的经济改革在一定程度上冲破了传统观念的束缚,取得了一定的成效(农业、工业)。

但是,在理论上没有突破斯大林的模式,只是在原有经济体制上的局部调整。

1)赫鲁晓夫经济改革在理论上没有突破,只是在维持原有经济体制基础上进行局部改革;

2)

提出的战略目标超越实际;

3)没有全面和一贯的战略方针和思路;

4)赫鲁晓夫自身的不足和缺点也影响改革;

列昂尼德·伊里奇·勃列日涅夫(ЛеонидИльич

Брежнев,1906年-1982年),苏联党、政、军最高领导人。

1931年加入苏联共产党,1944年升为少将。1964年参与推翻赫晓夫的政变,自任苏共第一书记。在他统治下,苏联的军事、经济大大增强。

苏联在他统治下成为与美国不相上下的超级大国。他1968年派军队侵略捷克斯洛伐克。1976年5月,他成为苏联元帅。1977年至1982年他去世前,任最高苏维埃主席。他在1977年,由于阿富汗新政府取消了亲苏联的政策,他发动了侵略阿富汗的战争。

他曾经被中国毛泽东政府斥责为“苏联修正主义叛徒集团”的首脑。

二、逐渐停滞的勃列日涅夫改革

1.勃列日涅夫执政前期的改革

“新经济体制”:

将经济改革重点放在工业上

起到的作用:

对高度集中的经济管理体制产生了一定冲击作用,但没有改变优先发展重工业的基本策。

改革使苏联国民经济在一定程度上获得发展,人民生活水平提高,军事实力和综合国力也大为增强,一度成为与美国匹敌的超级大国。

2.勃列日涅夫改革的逐渐停滞

1.时间:

70年代初

2.原因:

过分追求稳定,不思改革。政治生活保守,进入僵化状态。

3.影响:

各种社会矛盾不断滋生和积聚,苏联陷入困境。

勃列日涅夫改革为什么会失败?

(1)改革仍没有突破原有经济体制的框框。只是修补性的改革,不能根除原有体制的弊病;

(2)勃列日涅夫执政后期趋于保守;

(3)苏联与美国军备竞赛消耗了大量人力、物力、财力资源,影响经济发展。

米哈伊尔·谢尔盖耶维奇·戈尔巴乔夫

(Михаил

Сергеевич

Горбачёв,1931年3月2日出生于俄罗斯南部斯塔夫罗波尔附近)

他是一位苏联政治家,从1985年至1991年他是苏联共产党中央委员会总书记。

他在职时期的政策导致了冷战的结束,他于1990年获得诺贝尔和平奖,但他的改革政策也使得苏联解体。

三

莫斯科落日

1.戈尔巴乔夫的经济改革

上台之初将注意力集中在经济领域的改

革上,制定了发展苏联社会经济发展的

“加速战略”。

经济

政治

2.戈尔巴乔夫的政治改革

1.用“人道的、民主的社会主义”思想代替

“科学社会主义”;

2.推出“民主化””和“公开性”,纵容自

由化思想。

3.推行政治多元化,实行多党制。

党内和社会思想混乱;各种反对势力趁机

崛起;苏共的领导地位被动摇;社会局势

动荡不安,整个社会陷入失控状态。民族

问题严重,民族分裂运动愈演愈烈。

拆毁柏林墙

1990年10月2日午夜,柏林市民聚集在勃

兰登堡门前,庆祝两德统一。

3.“八一九”事件

为了防止联盟的解体,戈尔巴乔夫在1991年

8月公布了《苏维埃主权共和国联盟条约》,

联盟变成了一个松散的邦联。党内一些高级

干部对此强烈不满,发动此事件。

1.原因:

2.结果:

大权落入了以叶利钦为代表的“激进民主派”手中,苏共产党彻底瓦解。

8月29日,苏联最高苏维埃也通过决议,终止

苏共在全国范围内的活动。随之,各加盟共和

国共产党或被终止、禁止活动,或被迫自动解

散,或在共产党基础上改建新党,有的共产党

甚至被宣布为非法。苏共中央办公厅主任克鲁

齐纳跳楼自杀,曾任苏军总参谋长和戈尔巴乔

夫军事顾问的阿赫罗梅耶夫元帅在办公室上吊

自杀。苏共领导人有的被逮捕,有的自杀,大

批苏共党员干部加入失业大军。短短几天,具

有93年历史、执政70多年、尚有1500万党员的

苏联共产党就被摧残。

政变的发动者本想挽救苏联这个濒临

解体的超级大国,而政变失败的结果

则加速了苏联的解体。

3.苏联解体:

1991年12月21日《阿拉木图宣言》发表,独

联体成立。苏联完全解体。

12月26日,苏联被宣布正式停止存在。

戈尔巴乔夫其人直到前苏联社会主义大厦倾

覆时才最后说出:“我一生的主要事业已经

完成了。”原来他的本意就是要改变苏联是

社会制度。他在回忆录中坦率承认,他时从

大学时代开始对社会主义开始怀疑的,并认

为:“只有从这个制度的顶端,才能有效地

改革这个制度。”他一生的事业确实完成了。

简析东欧剧变和苏联解体的原因,从中

我们应吸取哪些教训?

探究一

苏联解体的原因:

历史原因:高度集中的政治经济体制的

弊端;

现实原因:戈尔巴乔夫改革;

外部原因:西方国家的和平演变。

教训:

①不要一味强调制度与意识形态的对

抗,发展是硬道理,社会主义国家也必须始

终坚持以经济建设为中心,贫穷不是社会主

义。

②社会主义主义国家必须加强民主法制

建设,积极稳妥地推行政治经济体制改革。

③必须加强党风廉政建设,从严惩治腐

败现象,执政为民,立党为公。

④在建设道路的选择上,社会主义国家

必须从本国实际出发,不能照搬别国模式。

一方面,社会主义建设不能违背客观规律,必须从实际出发,走符合国情的道路;另一方面,改革不可能是一帆风顺的,社会主义制度要通过不断改革来完善。

1990年3月,苏联第三次非常人代会觉得修改

宪法,取消苏共法定的领导地位,实行多党

制

和总统制,戈尔巴乔夫当选为总统。紧接

着立陶宛宣布独立,之后,又有10个共和国发

表主权宣言。1991年8月公布的新联盟条约将

苏联改名为“苏维埃主权共和国联盟”,这意

味着对民族分裂活动

认可和苏联瓦解的开始。

条约20日签署,8月19日苏联副总统亚纳耶夫

等8人软禁了戈尔巴乔夫,宣布国家进入紧急

状态,这就是“八一九事件”。

关于苏联“八一九事件”

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

1991年12月8日,俄罗斯、白俄罗斯、乌

克兰三国领导人签署成立独立国家联合体的

协定,要求取消苏联。12月21日,俄罗斯等

11个国家在哈萨克首都阿拉木图举行独联体

首脑会议。12月25日,戈尔巴乔夫宣布辞去

苏联总统和武装力量最高统帅的职务,当晚

克里姆林宫降下了苏联国旗。12月26日,苏

联正式解体,两极格局最终瓦解。

1991年12月21日《阿拉木图宣言》的签署标

志着独联体

建立。

1991年12月25日,戈尔巴乔夫宣布苏联解体。

1991年12月25日,世界将记住这一天。上午10时,戈尔巴乔夫来到克里姆林宫总统府,精心准备将于晚上发表的告人民书。下午,戈尔巴乔夫同法国总统密特朗、德国总理科尔、英国首相梅杰、美国总统布什通了电话。在宣布辞职前,戈尔巴乔夫签署了最后一道总统令:辞去武装力量最高统帅职务。晚上19时,戈尔巴乔夫向全国和全世界发表辞职讲话。讲话一结束,他就把发射2.7万个核弹头的“核按钮”(一个装有发射苏联核武器密码的1.5公斤的黑色公事包)郑重地通过“独联体”武装力量临时总司令沙波什尼科夫,交给俄罗斯总统叶利钦。

1991年12月25日苏联国旗从克里姆林宫悄然降下,

俄罗斯国旗缓缓升起,标志着一个旧时代的结束和新

时代的开始。也标志着两极格局的最终瓦解。

19时38分,克里姆林宫上空那面为苏联几代人所熟悉的印有镰刀斧头图案的苏联国旗在沉沉夜色中最后一次降落下来,苏联历史合上了最后一页。

1985年,戈尔巴乔夫当选

为苏共中央总书记,开始了全

面改革。前两年主要是经济改

革,但没有取得成效;1987年

开始进行政治改革。戈尔巴乔

夫在其《改革与新思维》一书

中,强调“改革的最终目标”就是要“最充分

地展现我们制度的人道主义性质”。这次改

革导致苏共的分裂和苏共法定领导地位的丧

失。戈尔巴乔夫改革失败的根本原因是改革

既不彻底,又偏离了社会主义方向。

戈尔巴乔夫

为什么中国的改革能够取得成功,而苏联的几次改革会失败?

勃列日涅夫强调改革要有利于提高企业的主动性和积极性,加强经济杠杆的作用,贯彻国家、企业和个人三者利益相结合的原则。1956年苏共中央决定推广“新经济体制”,其正式名称为“计划工作和经济刺激体制”,主要措施:一是减少上级的指令性指标,扩大企业自主权;二是实行利润提成,加强对企业和职工的经济刺激。新经济体制在一定程度上调动了企业和职工的积极性。从20世纪70年代起,苏联的经济改革逐步走上回头路。

苏联的经济建设之路

苏联的经济改革之路

经济探索

战时共产主义政策

新经济政策

斯大林体制模式

赫鲁晓夫改革

勃列日涅夫改革

戈尔巴乔夫改革

赫鲁晓夫

勃列日涅夫

戈尔巴乔夫

项目

赫鲁晓夫

勃列日涅夫

戈尔巴乔夫

背景目的

内容

农业

工业

局限

影响

尼基塔·谢尔盖耶维奇·赫鲁晓夫(ХрущевНикитаСергеевич,

1894年4月17日~1971年9月11日)

,原苏联领导人。从1953年9月7日至1964年10月14日,任苏共中央第一书记。苏联部长会议主席(1958年--1964年)。美苏核对抗,冷战期间的苏联主要领导人。第二次柏林危机,古巴导弹危机等事件的主要策划者。在苏共二十大上,赫鲁晓夫通过秘密报告的方式,揭露了斯大林在大清洗中的行为,引起震惊。1971年9月11日,曾经叱咤一时、下台后郁郁寡欢的苏联前领导人赫鲁晓夫在沉寂中病逝,当时的俄罗斯各大报纸在报道中甚至没有明显突出他的名字。

有人说他是“鲁莽的改革家”。

1、赫鲁晓夫改革的背景

1)二战结束,苏联进入和平建设时期;

2)斯大林体制的弊端日益暴露;

3)农业的相对落后;

4)斯大林的逝世。

项目

内容

农业

工业

2、赫鲁晓夫改革的内容

改变过分集中的农业管理体制,扩大集体

农庄和国营农场的自主权;削减农业税,提

高农副产品的收购价格,以此刺激人民的

生产积极性;还大规模开垦荒地和在宏旨

玉米,以提高粮食产量。

扩大地方权力,但没有使得企业获得独立

自主的经济地位。

2、赫鲁晓夫的政治改革

1.苏共二十大:

1956年

2.对斯大林个人崇拜的批判:

3.结果和影响:

赫鲁晓夫的经济改革在一定程度上冲破了传统观念的束缚,取得了一定的成效(农业、工业)。

但是,在理论上没有突破斯大林的模式,只是在原有经济体制上的局部调整。

1)赫鲁晓夫经济改革在理论上没有突破,只是在维持原有经济体制基础上进行局部改革;

2)

提出的战略目标超越实际;

3)没有全面和一贯的战略方针和思路;

4)赫鲁晓夫自身的不足和缺点也影响改革;

列昂尼德·伊里奇·勃列日涅夫(ЛеонидИльич

Брежнев,1906年-1982年),苏联党、政、军最高领导人。

1931年加入苏联共产党,1944年升为少将。1964年参与推翻赫晓夫的政变,自任苏共第一书记。在他统治下,苏联的军事、经济大大增强。

苏联在他统治下成为与美国不相上下的超级大国。他1968年派军队侵略捷克斯洛伐克。1976年5月,他成为苏联元帅。1977年至1982年他去世前,任最高苏维埃主席。他在1977年,由于阿富汗新政府取消了亲苏联的政策,他发动了侵略阿富汗的战争。

他曾经被中国毛泽东政府斥责为“苏联修正主义叛徒集团”的首脑。

二、逐渐停滞的勃列日涅夫改革

1.勃列日涅夫执政前期的改革

“新经济体制”:

将经济改革重点放在工业上

起到的作用:

对高度集中的经济管理体制产生了一定冲击作用,但没有改变优先发展重工业的基本策。

改革使苏联国民经济在一定程度上获得发展,人民生活水平提高,军事实力和综合国力也大为增强,一度成为与美国匹敌的超级大国。

2.勃列日涅夫改革的逐渐停滞

1.时间:

70年代初

2.原因:

过分追求稳定,不思改革。政治生活保守,进入僵化状态。

3.影响:

各种社会矛盾不断滋生和积聚,苏联陷入困境。

勃列日涅夫改革为什么会失败?

(1)改革仍没有突破原有经济体制的框框。只是修补性的改革,不能根除原有体制的弊病;

(2)勃列日涅夫执政后期趋于保守;

(3)苏联与美国军备竞赛消耗了大量人力、物力、财力资源,影响经济发展。

米哈伊尔·谢尔盖耶维奇·戈尔巴乔夫

(Михаил

Сергеевич

Горбачёв,1931年3月2日出生于俄罗斯南部斯塔夫罗波尔附近)

他是一位苏联政治家,从1985年至1991年他是苏联共产党中央委员会总书记。

他在职时期的政策导致了冷战的结束,他于1990年获得诺贝尔和平奖,但他的改革政策也使得苏联解体。

三

莫斯科落日

1.戈尔巴乔夫的经济改革

上台之初将注意力集中在经济领域的改

革上,制定了发展苏联社会经济发展的

“加速战略”。

经济

政治

2.戈尔巴乔夫的政治改革

1.用“人道的、民主的社会主义”思想代替

“科学社会主义”;

2.推出“民主化””和“公开性”,纵容自

由化思想。

3.推行政治多元化,实行多党制。

党内和社会思想混乱;各种反对势力趁机

崛起;苏共的领导地位被动摇;社会局势

动荡不安,整个社会陷入失控状态。民族

问题严重,民族分裂运动愈演愈烈。

拆毁柏林墙

1990年10月2日午夜,柏林市民聚集在勃

兰登堡门前,庆祝两德统一。

3.“八一九”事件

为了防止联盟的解体,戈尔巴乔夫在1991年

8月公布了《苏维埃主权共和国联盟条约》,

联盟变成了一个松散的邦联。党内一些高级

干部对此强烈不满,发动此事件。

1.原因:

2.结果:

大权落入了以叶利钦为代表的“激进民主派”手中,苏共产党彻底瓦解。

8月29日,苏联最高苏维埃也通过决议,终止

苏共在全国范围内的活动。随之,各加盟共和

国共产党或被终止、禁止活动,或被迫自动解

散,或在共产党基础上改建新党,有的共产党

甚至被宣布为非法。苏共中央办公厅主任克鲁

齐纳跳楼自杀,曾任苏军总参谋长和戈尔巴乔

夫军事顾问的阿赫罗梅耶夫元帅在办公室上吊

自杀。苏共领导人有的被逮捕,有的自杀,大

批苏共党员干部加入失业大军。短短几天,具

有93年历史、执政70多年、尚有1500万党员的

苏联共产党就被摧残。

政变的发动者本想挽救苏联这个濒临

解体的超级大国,而政变失败的结果

则加速了苏联的解体。

3.苏联解体:

1991年12月21日《阿拉木图宣言》发表,独

联体成立。苏联完全解体。

12月26日,苏联被宣布正式停止存在。

戈尔巴乔夫其人直到前苏联社会主义大厦倾

覆时才最后说出:“我一生的主要事业已经

完成了。”原来他的本意就是要改变苏联是

社会制度。他在回忆录中坦率承认,他时从

大学时代开始对社会主义开始怀疑的,并认

为:“只有从这个制度的顶端,才能有效地

改革这个制度。”他一生的事业确实完成了。

简析东欧剧变和苏联解体的原因,从中

我们应吸取哪些教训?

探究一

苏联解体的原因:

历史原因:高度集中的政治经济体制的

弊端;

现实原因:戈尔巴乔夫改革;

外部原因:西方国家的和平演变。

教训:

①不要一味强调制度与意识形态的对

抗,发展是硬道理,社会主义国家也必须始

终坚持以经济建设为中心,贫穷不是社会主

义。

②社会主义主义国家必须加强民主法制

建设,积极稳妥地推行政治经济体制改革。

③必须加强党风廉政建设,从严惩治腐

败现象,执政为民,立党为公。

④在建设道路的选择上,社会主义国家

必须从本国实际出发,不能照搬别国模式。

一方面,社会主义建设不能违背客观规律,必须从实际出发,走符合国情的道路;另一方面,改革不可能是一帆风顺的,社会主义制度要通过不断改革来完善。

1990年3月,苏联第三次非常人代会觉得修改

宪法,取消苏共法定的领导地位,实行多党

制

和总统制,戈尔巴乔夫当选为总统。紧接

着立陶宛宣布独立,之后,又有10个共和国发

表主权宣言。1991年8月公布的新联盟条约将

苏联改名为“苏维埃主权共和国联盟”,这意

味着对民族分裂活动

认可和苏联瓦解的开始。

条约20日签署,8月19日苏联副总统亚纳耶夫

等8人软禁了戈尔巴乔夫,宣布国家进入紧急

状态,这就是“八一九事件”。

关于苏联“八一九事件”

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

1991年12月8日,俄罗斯、白俄罗斯、乌

克兰三国领导人签署成立独立国家联合体的

协定,要求取消苏联。12月21日,俄罗斯等

11个国家在哈萨克首都阿拉木图举行独联体

首脑会议。12月25日,戈尔巴乔夫宣布辞去

苏联总统和武装力量最高统帅的职务,当晚

克里姆林宫降下了苏联国旗。12月26日,苏

联正式解体,两极格局最终瓦解。

1991年12月21日《阿拉木图宣言》的签署标

志着独联体

建立。

1991年12月25日,戈尔巴乔夫宣布苏联解体。

1991年12月25日,世界将记住这一天。上午10时,戈尔巴乔夫来到克里姆林宫总统府,精心准备将于晚上发表的告人民书。下午,戈尔巴乔夫同法国总统密特朗、德国总理科尔、英国首相梅杰、美国总统布什通了电话。在宣布辞职前,戈尔巴乔夫签署了最后一道总统令:辞去武装力量最高统帅职务。晚上19时,戈尔巴乔夫向全国和全世界发表辞职讲话。讲话一结束,他就把发射2.7万个核弹头的“核按钮”(一个装有发射苏联核武器密码的1.5公斤的黑色公事包)郑重地通过“独联体”武装力量临时总司令沙波什尼科夫,交给俄罗斯总统叶利钦。

1991年12月25日苏联国旗从克里姆林宫悄然降下,

俄罗斯国旗缓缓升起,标志着一个旧时代的结束和新

时代的开始。也标志着两极格局的最终瓦解。

19时38分,克里姆林宫上空那面为苏联几代人所熟悉的印有镰刀斧头图案的苏联国旗在沉沉夜色中最后一次降落下来,苏联历史合上了最后一页。

1985年,戈尔巴乔夫当选

为苏共中央总书记,开始了全

面改革。前两年主要是经济改

革,但没有取得成效;1987年

开始进行政治改革。戈尔巴乔

夫在其《改革与新思维》一书

中,强调“改革的最终目标”就是要“最充分

地展现我们制度的人道主义性质”。这次改

革导致苏共的分裂和苏共法定领导地位的丧

失。戈尔巴乔夫改革失败的根本原因是改革

既不彻底,又偏离了社会主义方向。

戈尔巴乔夫

为什么中国的改革能够取得成功,而苏联的几次改革会失败?

勃列日涅夫强调改革要有利于提高企业的主动性和积极性,加强经济杠杆的作用,贯彻国家、企业和个人三者利益相结合的原则。1956年苏共中央决定推广“新经济体制”,其正式名称为“计划工作和经济刺激体制”,主要措施:一是减少上级的指令性指标,扩大企业自主权;二是实行利润提成,加强对企业和职工的经济刺激。新经济体制在一定程度上调动了企业和职工的积极性。从20世纪70年代起,苏联的经济改革逐步走上回头路。

同课章节目录

- 专题一 古代中国的经济的基本结构与特点

- 一 古代中国的农业经济

- 二 古代中国的手工业经济

- 三 古代中国的商业经济

- 四 古代中国的经济政策

- 专题二 近代中国资本主义的曲折发展

- 一 近代中国民族工业的兴起

- 二 民国时期民族工业的曲折发展

- 三 近代中国资本主义的历史命运

- 专题三 中国社会主义建设道路的探索

- 一 社会主义建设在探索中曲折发展

- 二 伟大的历史性转折

- 三 走向社会主义现代化建设新阶段

- 专题四 中国近现代社会生活的变迁

- 一 物质生活和社会习俗的变迁

- 二 交通和通信工具的进步

- 三 大众传播媒介的更新

- 专题五 走向世界的资本主义市场

- 一 开辟文明交往的航线

- 二 血与火的征服与掠夺

- 三 “蒸汽”的力量

- 四 走向整体的世界

- 专题六 罗斯福新政与当代资本主义

- 一 “自由放任”的美国

- 二 罗斯福新政

- 三 当代资本主义的新变化

- 专题七 苏联社会主义建设的经济与教训

- 一 社会主义建设道路的初期探索

- 二 斯大林模式的社会主义建设道路

- 三 苏联社会主义改革与挫折

- 专题八 当今世界经济的全球化趋势

- 一 二战后资本主义世界经济体系的形成

- 二 当今世界经济区域集团化的发展

- 三 经济全球化的世界

- 学习与探究之一:图说中国经济的发展

- 学习与探究之二:对社区居民生活方式变迁的调查

- 学习与探究之三:为哥伦布领航