统编版三年级上册17 古诗三首 教案(2课时)

文档属性

| 名称 | 统编版三年级上册17 古诗三首 教案(2课时) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 405.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-10-28 19:44:01 | ||

图片预览

文档简介

◎借助关键语句理解一段话的意思。

◎习作的时候,试着围绕一个意思写。

本单元围绕“祖国河山”这一主题编排了四篇课文:有描写山水美景的古诗《望天门山》《饮湖上初晴后雨》和《望洞庭》;有表现海疆风景优美、物产丰富的《富饶的西沙群岛》;有描绘南国美丽风光的《海滨小城》;还有展现北国四季迷人景色的《美丽的小兴安岭》。本单元课文旨在让学生领略祖国各地美丽的风光,激发学生热爱祖国大好河山的思想感情。

字词句

◎认识42个生字,能说出“蝌、鲤”等字声旁表音、形旁表义的特点,读准6个多音字,会写52个字,会写46个词语。

◎摘抄课文中写得好的句子,并与同学交流阅读体会。

◎能说出由“懒洋洋、慢腾腾”等词语想象到的画面,并能选择一两个词语写句子。

◎朗读、背诵古诗《早发白帝城》。

阅读

◎朗读、背诵四首古诗,默写《望天门山》。

◎能找到关键语句,并借助关键语句理解一段话的意思。

◎知道关键语句可能的位置及关键语句的作用。

口头表达

◎能结合注释,想象诗中描绘的景色,并能用自己的话说出诗句的意思。

◎能用自己的话介绍文中的景物或场景。

◎能围绕给出的关键语句说一段话。

书面表达

◎能用几句话描述图中的景象。

◎仔细观察一处景物,能运用平时积累的描写景物的词语,围绕一个意思用一段话写下来,并能自己改正错别字。

1.本单元的语文要素是“借助关键语句理解一段话的意思”。学生在“理解一段话的意思”方面已有了怎样的学习准备?可能会存在什么困难?

借助关键语句理解一段话的意思已有的学习准备,可能存在的困难◎能用多种方法理解词语的意思

◎能围绕一个想法简单说说自己的理由

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________,◎段落中有不理解的词句

◎找不到段落的关键语句

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 2.如何加强读写结合,在阅读教学中引导学生尝试围绕一个意思进行表达?

◎仿照课文相关段落进行仿说。

◎利用课后的小练笔迁移仿写。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

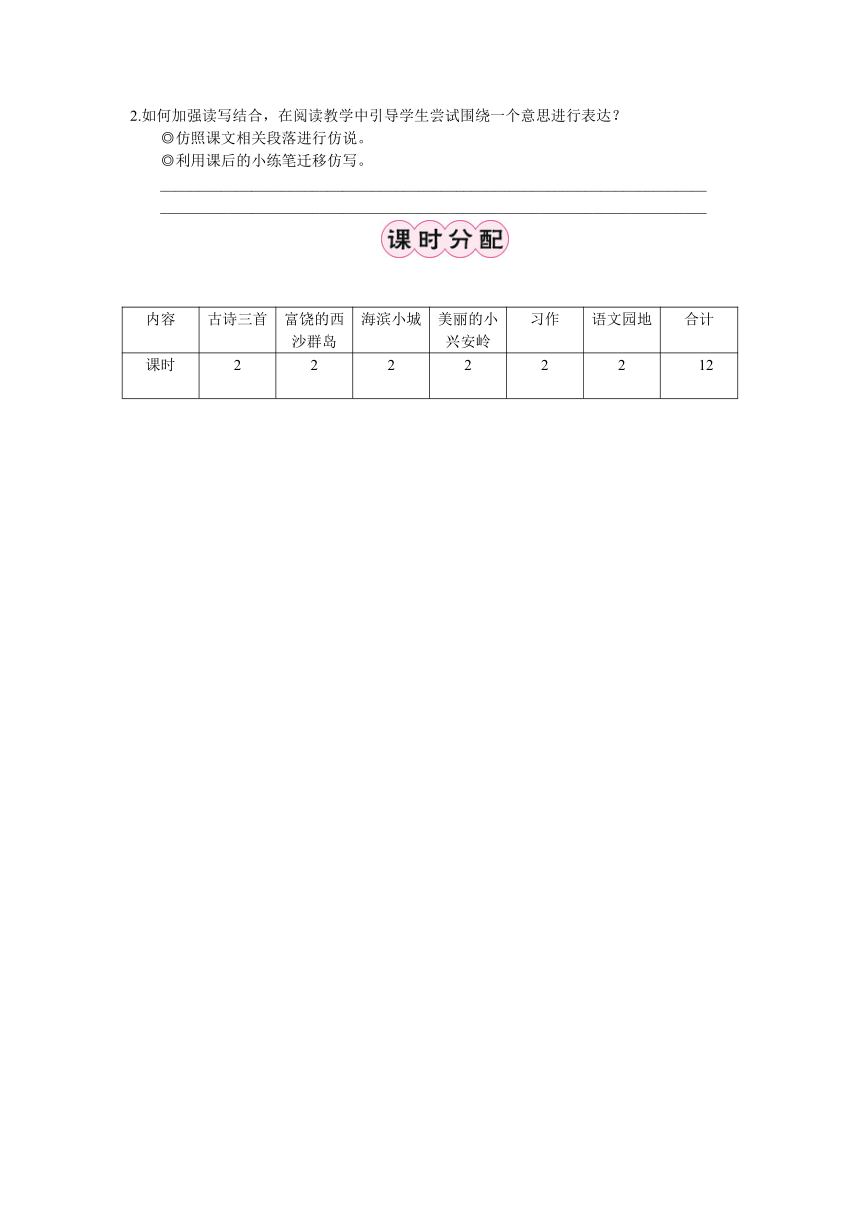

内容

古诗三首

富饶的西沙群岛

海滨小城

美丽的小兴安岭

习作

语文园地

合计

课时

2

2

2

2

2

2

12

17 古诗三首

语文要素

阅读:

1.有感情地朗读、背诵三首古诗,默写《望天门山》。

2.能用自己的话说出诗句的意思,想象诗中描绘的景色。

人文主题

积累写景的古诗,感受祖国山河的美丽和传统文化的博大精深。

教学重难点

能借助注释理解诗意,想象诗中描绘的景色。

教学准备

相关课件。

课时安排

2课时

预习要求

1.完成《预习卡》;朗读诗歌,自学生字,借助注释了解诗意。

2.查阅资料,了解诗人。

课时目标

1.认识生字“庭”,会写“断、楚、至、孤、帆”5个字。

2.能正确、流利、有感情地朗读《望天门山》,能背诵并默写。

3.能结合注释,想象诗中描绘的景色,用自己的话说出诗句的意思,初步体会诗人的心情。

教学过程

一、读懂诗题,整体感知

1.出示三首古诗的题目,指导学生读诗题。

(1)指导读准“庭”。引导学生给“庭”组词,并结合注释理解“洞庭”。

设计意图:

通过整体读三首古诗,让学生在自读中发现三首古诗都是写景的,了解三首古诗的共同点,整体把握课文内容。

(2)教师范读诗题“望/天门山”“饮湖上/初晴后雨”“望/洞庭”,学生跟读。提问:你能将“望”和“饮”换成另外的字吗?引导学生理解“望”和“饮”的意思。

2.引导学生读课文,思考:这三首古诗有什么共同的特点?

(1)学生快速读课文。教师指名学生交流。(板书:写景)

(2)追问:三首古诗分别写了哪几处景观呢?

二、读好古诗,了解景物

1.导入:这节课,我们先跟着诗人李白去看看天门山的景色。板书:望天门山。学生齐读诗题。

2.朗读《望天门山》,读出停顿。

(1)读懂诗题,了解天门山。

①提问:谁对天门山有了解?引导学生借助注释初步了解天门山。

②引导:当你读到“天门山”这三个字的时候,脑海中出现了一幅怎样的画面?指名学生交流。

③出示天门山的图片,指名学生说欣赏图片的感受。

④学生齐读诗题。

(2)读通诗句,读好停顿。

①学生自由朗读古诗。

②指名学生读。教师随机正音,指导读准翘舌音“楚、至”,前鼻音“断、帆”。

③教师范读“天门中断楚江开”,学生模仿练习朗读。

④指导学生有停顿地练读全诗。指名读,齐读。

3.理清景物,整体感知。

(1)提问:诗中写了几种景物?读一读古诗,圈出诗中的景物。

(2)指名学生进行交流,教师指导。

预设学生圈画如下:

设计意图:

通过圈画诗中景物,大致了解古诗内容,为接下来理解诗意作铺垫。

望天门山

[唐]李白

天门中断楚江开,

碧水东流至此回。

两岸青山相对出,

孤帆一片 日边来。

结合注释,了解“天门”“青山”都是指“天门山”,“楚江”“碧水”都是指长江。

指导学生观察课文插图,理解“孤帆”是“孤零零的船”的意思。

(3)提问:这首诗主要写了什么?

4.分小组比赛读古诗。齐读古诗。

三、想象第一、第二句诗描写的画面

1.想象画面,理解诗句。

(1)出示诗句。让学生边读诗句边想象诗句描绘的画面。

(2)让学生借助“断”“开”等字,理解“天门中断楚江开”的意思。

①重点理解“断”“开”,体会长江水势的浩荡。

②出示“楚江”图片,引导学生交流“你看到了一条怎样的江”。

③指导朗读“天门中断楚江开”。

④指导书写“断”“楚”两个字。

(3)聚焦“回”,指导理解“碧水东流至此回”的意思。

①学生重点理解“回”是“回旋”的意思,想象江水旋涡汹涌的景象,理解诗句的意思。

②指导学生朗读“碧水东流至此回”。

③指导书写“至”字。

2.小结学法:想象画面,理解诗句。

四、想象第三、四句诗描写的画面

1.出示第三、第四句诗,让学生边读诗句边想象画面,然后交流。

2.激疑思考:两岸的青山怎么“出”?

3.引导学生联系生活经验讨论“当你坐车或骑车行驶在路上的时候,路前方的景物带给你怎样的感受”,体会诗句中“出”“来”所描写的情形。

4.指导朗读第三、四句诗,让学生用自己的话说说诗句的意思,体会诗人愉悦的心情。

5.指导书写“孤”“帆”。

五、背诵积累,指导书写

1.背诵积累。

(1)齐读整首古诗,小组赛读。

(2)教师出示背诵提示,学生补充背诵。

望天门山

[唐]李白

天门____楚江____,碧水______________。

______青山______,孤帆______日______。

(3)教师出示“水势浩浩荡荡经过天门山”“夕阳西下,孤帆顺江而下”等场景的图片,让学生配上相应的诗句。

(4)配乐诵读。

2.指导书写。

(1)出示“楚、断、孤、至、帆”5个字,学生观察字形。

(2)重点指导“楚、孤、帆”的书写。

①学生交流“楚”字的书写注意点。教师范写,强调要把横钩写正确。

②学生交流“孤、帆”容易写错的地方。教师范写时用红色粉笔书写“孤”的竖提、点和“帆”的点,提醒学生注意。

(3)指导学生默写古诗。

①教师投影默写纸,让学生观察每行的方格数,讨论古诗的书写格式:分行居中写,标点符号占一格。

②学生按照正确格式默写古诗。

(4)小结:这节课,我们运用“借助注释,理解诗意,想象画面”的学习方法,欣赏了李白笔下天门山壮丽的景色。放学以后,同学们可以向家人朋友介绍天门山的美景。下节课,我们继续用这种学习方法去学习另外两首古诗。

课时目标

1.认识“亦、宜”等4个生字,读准多音字“抹、磨”,会写“饮、初”等8个字。

2.借助《随堂练》想象《饮湖上初晴后雨》和《望洞庭》描绘的景色。

3.能有感情地朗诵《饮湖上初晴后雨》《望洞庭》,并背诵。

教学过程

一、诵读《望天门山》,回顾学法

1.学生诵读《望天门山》。教师提问:我们是怎么学《望天门山》的?

2.指名学生交流、补充,教师相机板书。

(1)读好停顿。

(2)借助注释、插图,联系生活。

(3)想象画面。

3.布置学习任务:今天我们就要运用这样的学习方法来学习另外两首古诗,去领略西湖和洞庭的美丽风光。

二、运用学法,学习后两首诗

1.读一读,读准字音,了解大意。

(1)自由读诗句,注意读准字音,读通句子,读准节奏。

(2)指名读两首古诗,指导读准节奏。

(3)说说读了这两首诗,你看到了怎样的景色?

设计意图:

学法迁移,为学生借助注释、联系生活来理解诗意和想象诗句描绘的画面提供了学习的支架,也为学生今后自主学习更多古诗打下了基础。

2.品一品,抓重点字词,学习《饮湖上初晴后雨》。

(1)默读全诗,勾画出自己认为重要的词语。

(2)小组合作学习,分享自己对重点词语的理解。

(3)全班交流,教师点拨:运用多种方法理解“潋滟”。

①出示词语“潋滟”,根据偏旁猜一猜它跟什么有关?

②联系生活回忆,在哪里见过水光潋滟的情景?

③欣赏西湖水光潋滟的美景,说说这样的水面像什么?

④想象画面,朗读诗句。

3.品一品,抓重点字词,学习《望洞庭》。

(1)默读全诗,勾画出自己认为重要的词语。

(2)小组合作学习,分享自己对重点词语的理解。

(3)全班交流,教师点拨:运用多种方法理解“和”。

①出示字典中“和”的7种解释,理解此处“和”的意思。

②齐读“湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨”,引导学生想象水天一色的画面美,感悟“和”的美妙。

③引导学生读出“和”的意境。

秋月的清辉静静地撒在湖面上,湖面好像披上了一层薄薄的轻纱,是那么的宁静……

洞庭湖在淡淡的月光笼罩下,点点银光,如仙女降落人间,是那么的温柔……

4.比一比,换词比较,体会妙用。

(1)《望洞庭》的末句改为:君山好像一青螺。这样改好不好,为什么?

(2)出示雍陶的《题君山》中的诗句:疑是水仙梳洗处,一螺青黛镜中心。

(3)学生自读,老师读,学生闭眼静听,说说你仿佛看到了什么?

(4)引读诗句,体会诗人不同的比喻所描绘的美。

5.写一写,观察生字,认真练写。

(1)观察这两首诗中出现的生字的字形,你认为哪两个字最不容易写?

(2)仔细观察字形,练习书写。

(3)根据自己的书写经验,给大家讲一讲生字的写法。

(4)学生练习书写,教师指导点评。

三、总结全文,布置作业

1.说说这节课的学习收获以及学到的学习方法。

2.作业:背诵《望天门山》给家长听,并说说这首诗的大意。搜集更多写祖国大好河山景象的诗句读一读。

3.完成本课《随堂练》。

板书设计

教学反思

《望天门山》

课堂上,我以读为本,把读与理解、读与想象等有机结合,并不断提高读的要求,让学生边读边思考,学习理解地读,投入感情地读,直至会背诵。学生在读中感受到诗词的意境,领悟到祖国语言文字的凝炼。特别值得一提的是,老师舍得花大量的时间让学生“自由练读”,让读得不够的学生再读,重视了群体活动,同时也注意到了学生的差异,培养了学生的语感。

《饮湖上初晴后雨》

课堂一开始,我就通过多媒体课件向学生播放了美丽的西湖视频,让学生对西湖的美有了最直观的感受,营造了阅读期待。首先我从诗题入手,通过指导学生的朗读来进一步理解题意,使学生在情感轮廓上有个大致的方向。随后通过多种方式的朗读指导后,学生交流读懂诗的内容。再突破诗歌教学的难点,主要抓住“潋滟”“空蒙”“好”这几个重点词,让学生展开想象的翅膀,体会晴天时阳光照耀下的西湖色彩明丽、波光粼粼,而雨中西湖隐隐约约、朦胧、神秘之美。为后两句“欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜”的理解打下了良好的基础,也很好地把诗歌的内容与生活联系起来,培养了学生的想象力。

《望洞庭》

在本课的教学中,我借助了多种方式激发学生根据诗句展开想象,用丰富的想象使诗句描绘的美景如在眼前。为后面品读古诗、理解作者的表达方式打下基础。不足之处是在教学中过分注重引导学生理解感悟古诗的语言文字所体现出来的意境,感悟作者表达的思想感情。而忽略了结合语文教学引导学生联系生活、社会,进而对学生进行人与环境和谐相处的教育。

教学资源

《望洞庭》自主学习单

我会自学古诗

1.我能朗读。

(1)“潭面无风镜未磨”中的“磨”读( )。

(2)读好停顿,做到正确、流利地朗读古诗。

2.我能理解。

能够使用借助注释、图文对照以及联系生活实际等方法理解诗句的意思。

3.我能想象。

(1)想象诗句描绘的画面,通过朗读表现出来并背诵古诗。

(2)我猜测诗人看到如此美景,可能会想……

◎习作的时候,试着围绕一个意思写。

本单元围绕“祖国河山”这一主题编排了四篇课文:有描写山水美景的古诗《望天门山》《饮湖上初晴后雨》和《望洞庭》;有表现海疆风景优美、物产丰富的《富饶的西沙群岛》;有描绘南国美丽风光的《海滨小城》;还有展现北国四季迷人景色的《美丽的小兴安岭》。本单元课文旨在让学生领略祖国各地美丽的风光,激发学生热爱祖国大好河山的思想感情。

字词句

◎认识42个生字,能说出“蝌、鲤”等字声旁表音、形旁表义的特点,读准6个多音字,会写52个字,会写46个词语。

◎摘抄课文中写得好的句子,并与同学交流阅读体会。

◎能说出由“懒洋洋、慢腾腾”等词语想象到的画面,并能选择一两个词语写句子。

◎朗读、背诵古诗《早发白帝城》。

阅读

◎朗读、背诵四首古诗,默写《望天门山》。

◎能找到关键语句,并借助关键语句理解一段话的意思。

◎知道关键语句可能的位置及关键语句的作用。

口头表达

◎能结合注释,想象诗中描绘的景色,并能用自己的话说出诗句的意思。

◎能用自己的话介绍文中的景物或场景。

◎能围绕给出的关键语句说一段话。

书面表达

◎能用几句话描述图中的景象。

◎仔细观察一处景物,能运用平时积累的描写景物的词语,围绕一个意思用一段话写下来,并能自己改正错别字。

1.本单元的语文要素是“借助关键语句理解一段话的意思”。学生在“理解一段话的意思”方面已有了怎样的学习准备?可能会存在什么困难?

借助关键语句理解一段话的意思已有的学习准备,可能存在的困难◎能用多种方法理解词语的意思

◎能围绕一个想法简单说说自己的理由

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________,◎段落中有不理解的词句

◎找不到段落的关键语句

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 2.如何加强读写结合,在阅读教学中引导学生尝试围绕一个意思进行表达?

◎仿照课文相关段落进行仿说。

◎利用课后的小练笔迁移仿写。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

内容

古诗三首

富饶的西沙群岛

海滨小城

美丽的小兴安岭

习作

语文园地

合计

课时

2

2

2

2

2

2

12

17 古诗三首

语文要素

阅读:

1.有感情地朗读、背诵三首古诗,默写《望天门山》。

2.能用自己的话说出诗句的意思,想象诗中描绘的景色。

人文主题

积累写景的古诗,感受祖国山河的美丽和传统文化的博大精深。

教学重难点

能借助注释理解诗意,想象诗中描绘的景色。

教学准备

相关课件。

课时安排

2课时

预习要求

1.完成《预习卡》;朗读诗歌,自学生字,借助注释了解诗意。

2.查阅资料,了解诗人。

课时目标

1.认识生字“庭”,会写“断、楚、至、孤、帆”5个字。

2.能正确、流利、有感情地朗读《望天门山》,能背诵并默写。

3.能结合注释,想象诗中描绘的景色,用自己的话说出诗句的意思,初步体会诗人的心情。

教学过程

一、读懂诗题,整体感知

1.出示三首古诗的题目,指导学生读诗题。

(1)指导读准“庭”。引导学生给“庭”组词,并结合注释理解“洞庭”。

设计意图:

通过整体读三首古诗,让学生在自读中发现三首古诗都是写景的,了解三首古诗的共同点,整体把握课文内容。

(2)教师范读诗题“望/天门山”“饮湖上/初晴后雨”“望/洞庭”,学生跟读。提问:你能将“望”和“饮”换成另外的字吗?引导学生理解“望”和“饮”的意思。

2.引导学生读课文,思考:这三首古诗有什么共同的特点?

(1)学生快速读课文。教师指名学生交流。(板书:写景)

(2)追问:三首古诗分别写了哪几处景观呢?

二、读好古诗,了解景物

1.导入:这节课,我们先跟着诗人李白去看看天门山的景色。板书:望天门山。学生齐读诗题。

2.朗读《望天门山》,读出停顿。

(1)读懂诗题,了解天门山。

①提问:谁对天门山有了解?引导学生借助注释初步了解天门山。

②引导:当你读到“天门山”这三个字的时候,脑海中出现了一幅怎样的画面?指名学生交流。

③出示天门山的图片,指名学生说欣赏图片的感受。

④学生齐读诗题。

(2)读通诗句,读好停顿。

①学生自由朗读古诗。

②指名学生读。教师随机正音,指导读准翘舌音“楚、至”,前鼻音“断、帆”。

③教师范读“天门中断楚江开”,学生模仿练习朗读。

④指导学生有停顿地练读全诗。指名读,齐读。

3.理清景物,整体感知。

(1)提问:诗中写了几种景物?读一读古诗,圈出诗中的景物。

(2)指名学生进行交流,教师指导。

预设学生圈画如下:

设计意图:

通过圈画诗中景物,大致了解古诗内容,为接下来理解诗意作铺垫。

望天门山

[唐]李白

天门中断楚江开,

碧水东流至此回。

两岸青山相对出,

孤帆一片 日边来。

结合注释,了解“天门”“青山”都是指“天门山”,“楚江”“碧水”都是指长江。

指导学生观察课文插图,理解“孤帆”是“孤零零的船”的意思。

(3)提问:这首诗主要写了什么?

4.分小组比赛读古诗。齐读古诗。

三、想象第一、第二句诗描写的画面

1.想象画面,理解诗句。

(1)出示诗句。让学生边读诗句边想象诗句描绘的画面。

(2)让学生借助“断”“开”等字,理解“天门中断楚江开”的意思。

①重点理解“断”“开”,体会长江水势的浩荡。

②出示“楚江”图片,引导学生交流“你看到了一条怎样的江”。

③指导朗读“天门中断楚江开”。

④指导书写“断”“楚”两个字。

(3)聚焦“回”,指导理解“碧水东流至此回”的意思。

①学生重点理解“回”是“回旋”的意思,想象江水旋涡汹涌的景象,理解诗句的意思。

②指导学生朗读“碧水东流至此回”。

③指导书写“至”字。

2.小结学法:想象画面,理解诗句。

四、想象第三、四句诗描写的画面

1.出示第三、第四句诗,让学生边读诗句边想象画面,然后交流。

2.激疑思考:两岸的青山怎么“出”?

3.引导学生联系生活经验讨论“当你坐车或骑车行驶在路上的时候,路前方的景物带给你怎样的感受”,体会诗句中“出”“来”所描写的情形。

4.指导朗读第三、四句诗,让学生用自己的话说说诗句的意思,体会诗人愉悦的心情。

5.指导书写“孤”“帆”。

五、背诵积累,指导书写

1.背诵积累。

(1)齐读整首古诗,小组赛读。

(2)教师出示背诵提示,学生补充背诵。

望天门山

[唐]李白

天门____楚江____,碧水______________。

______青山______,孤帆______日______。

(3)教师出示“水势浩浩荡荡经过天门山”“夕阳西下,孤帆顺江而下”等场景的图片,让学生配上相应的诗句。

(4)配乐诵读。

2.指导书写。

(1)出示“楚、断、孤、至、帆”5个字,学生观察字形。

(2)重点指导“楚、孤、帆”的书写。

①学生交流“楚”字的书写注意点。教师范写,强调要把横钩写正确。

②学生交流“孤、帆”容易写错的地方。教师范写时用红色粉笔书写“孤”的竖提、点和“帆”的点,提醒学生注意。

(3)指导学生默写古诗。

①教师投影默写纸,让学生观察每行的方格数,讨论古诗的书写格式:分行居中写,标点符号占一格。

②学生按照正确格式默写古诗。

(4)小结:这节课,我们运用“借助注释,理解诗意,想象画面”的学习方法,欣赏了李白笔下天门山壮丽的景色。放学以后,同学们可以向家人朋友介绍天门山的美景。下节课,我们继续用这种学习方法去学习另外两首古诗。

课时目标

1.认识“亦、宜”等4个生字,读准多音字“抹、磨”,会写“饮、初”等8个字。

2.借助《随堂练》想象《饮湖上初晴后雨》和《望洞庭》描绘的景色。

3.能有感情地朗诵《饮湖上初晴后雨》《望洞庭》,并背诵。

教学过程

一、诵读《望天门山》,回顾学法

1.学生诵读《望天门山》。教师提问:我们是怎么学《望天门山》的?

2.指名学生交流、补充,教师相机板书。

(1)读好停顿。

(2)借助注释、插图,联系生活。

(3)想象画面。

3.布置学习任务:今天我们就要运用这样的学习方法来学习另外两首古诗,去领略西湖和洞庭的美丽风光。

二、运用学法,学习后两首诗

1.读一读,读准字音,了解大意。

(1)自由读诗句,注意读准字音,读通句子,读准节奏。

(2)指名读两首古诗,指导读准节奏。

(3)说说读了这两首诗,你看到了怎样的景色?

设计意图:

学法迁移,为学生借助注释、联系生活来理解诗意和想象诗句描绘的画面提供了学习的支架,也为学生今后自主学习更多古诗打下了基础。

2.品一品,抓重点字词,学习《饮湖上初晴后雨》。

(1)默读全诗,勾画出自己认为重要的词语。

(2)小组合作学习,分享自己对重点词语的理解。

(3)全班交流,教师点拨:运用多种方法理解“潋滟”。

①出示词语“潋滟”,根据偏旁猜一猜它跟什么有关?

②联系生活回忆,在哪里见过水光潋滟的情景?

③欣赏西湖水光潋滟的美景,说说这样的水面像什么?

④想象画面,朗读诗句。

3.品一品,抓重点字词,学习《望洞庭》。

(1)默读全诗,勾画出自己认为重要的词语。

(2)小组合作学习,分享自己对重点词语的理解。

(3)全班交流,教师点拨:运用多种方法理解“和”。

①出示字典中“和”的7种解释,理解此处“和”的意思。

②齐读“湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨”,引导学生想象水天一色的画面美,感悟“和”的美妙。

③引导学生读出“和”的意境。

秋月的清辉静静地撒在湖面上,湖面好像披上了一层薄薄的轻纱,是那么的宁静……

洞庭湖在淡淡的月光笼罩下,点点银光,如仙女降落人间,是那么的温柔……

4.比一比,换词比较,体会妙用。

(1)《望洞庭》的末句改为:君山好像一青螺。这样改好不好,为什么?

(2)出示雍陶的《题君山》中的诗句:疑是水仙梳洗处,一螺青黛镜中心。

(3)学生自读,老师读,学生闭眼静听,说说你仿佛看到了什么?

(4)引读诗句,体会诗人不同的比喻所描绘的美。

5.写一写,观察生字,认真练写。

(1)观察这两首诗中出现的生字的字形,你认为哪两个字最不容易写?

(2)仔细观察字形,练习书写。

(3)根据自己的书写经验,给大家讲一讲生字的写法。

(4)学生练习书写,教师指导点评。

三、总结全文,布置作业

1.说说这节课的学习收获以及学到的学习方法。

2.作业:背诵《望天门山》给家长听,并说说这首诗的大意。搜集更多写祖国大好河山景象的诗句读一读。

3.完成本课《随堂练》。

板书设计

教学反思

《望天门山》

课堂上,我以读为本,把读与理解、读与想象等有机结合,并不断提高读的要求,让学生边读边思考,学习理解地读,投入感情地读,直至会背诵。学生在读中感受到诗词的意境,领悟到祖国语言文字的凝炼。特别值得一提的是,老师舍得花大量的时间让学生“自由练读”,让读得不够的学生再读,重视了群体活动,同时也注意到了学生的差异,培养了学生的语感。

《饮湖上初晴后雨》

课堂一开始,我就通过多媒体课件向学生播放了美丽的西湖视频,让学生对西湖的美有了最直观的感受,营造了阅读期待。首先我从诗题入手,通过指导学生的朗读来进一步理解题意,使学生在情感轮廓上有个大致的方向。随后通过多种方式的朗读指导后,学生交流读懂诗的内容。再突破诗歌教学的难点,主要抓住“潋滟”“空蒙”“好”这几个重点词,让学生展开想象的翅膀,体会晴天时阳光照耀下的西湖色彩明丽、波光粼粼,而雨中西湖隐隐约约、朦胧、神秘之美。为后两句“欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜”的理解打下了良好的基础,也很好地把诗歌的内容与生活联系起来,培养了学生的想象力。

《望洞庭》

在本课的教学中,我借助了多种方式激发学生根据诗句展开想象,用丰富的想象使诗句描绘的美景如在眼前。为后面品读古诗、理解作者的表达方式打下基础。不足之处是在教学中过分注重引导学生理解感悟古诗的语言文字所体现出来的意境,感悟作者表达的思想感情。而忽略了结合语文教学引导学生联系生活、社会,进而对学生进行人与环境和谐相处的教育。

教学资源

《望洞庭》自主学习单

我会自学古诗

1.我能朗读。

(1)“潭面无风镜未磨”中的“磨”读( )。

(2)读好停顿,做到正确、流利地朗读古诗。

2.我能理解。

能够使用借助注释、图文对照以及联系生活实际等方法理解诗句的意思。

3.我能想象。

(1)想象诗句描绘的画面,通过朗读表现出来并背诵古诗。

(2)我猜测诗人看到如此美景,可能会想……

同课章节目录

- 第一单元

- 1 大青树下的小学

- 2 花的学校

- 3 *不懂就要问

- 习作:猜猜他是谁

- 语文园地

- 第二单元

- 4 古诗三首

- 5 铺满金色巴掌的水泥道

- 6 秋天的雨

- 7 *听听,秋的声音

- 习作:写日记

- 语文园地

- 第三单元

- 8 卖火柴的小女孩

- 9 *那一定会很好

- 10 在牛肚子里旅行

- 11 *一块奶酪

- 习作:我来编童话

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第四单元

- 12 总也倒不了的老屋

- 13* 胡萝卜先生的长胡子

- 14* 小狗学叫

- 口语交际:名字里的故事

- 习作:续写故事

- 语文园地

- 第五单元

- 15 搭船的鸟

- 16 金色的草地

- 习作例文

- 习作:我们眼中的缤纷世界

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 富饶的西沙群岛

- 19 海滨小城

- 20 美丽的小兴安岭

- 习作:这儿真美

- 语文园地

- 第七单元

- 21 大自然的声音

- 22 读不完的大书

- 23 父亲、树林和鸟

- 口语交际:身边的“小事”

- 习作:我有一个想法

- 语文园地

- 第八单元

- 24 司马光

- 25 掌声

- 26 灰雀

- 27 *手术台就是阵地

- 口语交际:请教

- 习作:那次玩得真高兴

- 语文园地