第10课 辽夏金元的统治 课件(21张PPT)

文档属性

| 名称 | 第10课 辽夏金元的统治 课件(21张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 18.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-10-29 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

卢沟桥(修建于金朝)

元大都遗址公园

应县木塔(修建于辽朝)

西夏王陵

第10课 辽夏金元的统治

张 琪

同学们都看过电视剧《天龙八部》吧,那里面的乔峰本来认为自己是什么人?后来发现自己是什么人?而虚竹又是娶了哪里的公主?

当时汉族建立的北宋、契丹人建立的辽、党项人建立的西夏,构成了一个民族政权并立的特殊历史时期

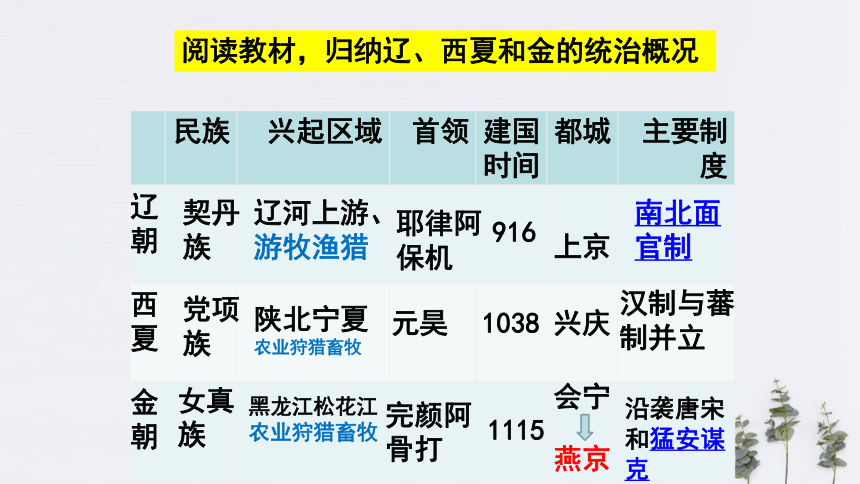

阅读教材,归纳辽、西夏和金的统治概况

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}

民族

兴起区域

首领

建国

时间

都城

主要制度

辽朝

西夏

金朝

契丹族

党项族

女真族

辽河上游、游牧渔猎

陕北宁夏

农业狩猎畜牧

黑龙江松花江

农业狩猎畜牧

耶律阿保机

元昊

完颜阿骨打

1115

1038

916

上京

兴庆

南北面官制

汉制与蕃制并立

沿袭唐宋

和猛安谋克

会宁

燕京

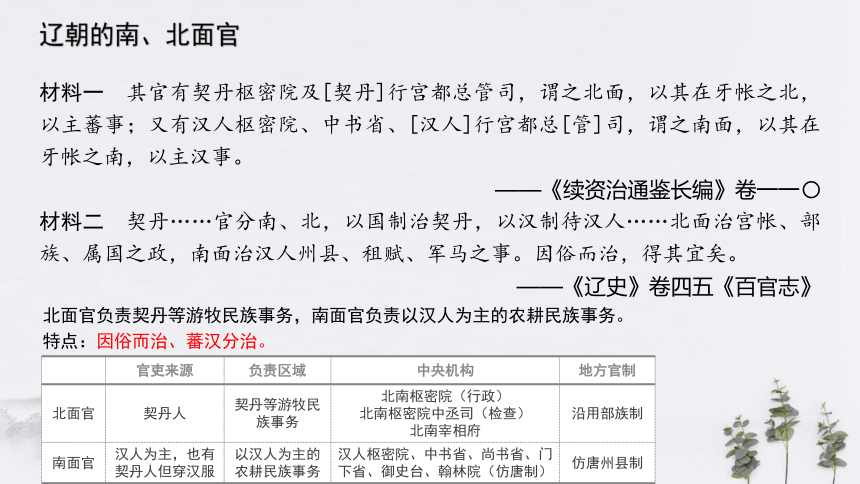

辽朝的南、北面官

材料一 其官有契丹枢密院及[契丹]行宫都总管司,谓之北面,以其在牙帐之北,以主蕃事;又有汉人枢密院、中书省、[汉人]行宫都总[管]司,谓之南面,以其在牙帐之南,以主汉事。

——《续资治通鉴长编》卷一一〇

材料二 契丹……官分南、北,以国制治契丹,以汉制待汉人……北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治,得其宜矣。

——《辽史》卷四五《百官志》

北面官负责契丹等游牧民族事务,南面官负责以汉人为主的农耕民族事务。

特点:因俗而治、蕃汉分治。

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}

官吏来源

负责区域

中央机构

地方官制

北面官

契丹人

契丹等游牧民族事务

北南枢密院(行政)

北南枢密院中丞司(检查)

北南宰相府

沿用部族制

南面官

汉人为主,也有契丹人但穿汉服

以汉人为主的农耕民族事务

汉人枢密院、中书省、尚书省、门下省、御史台、翰林院(仿唐制)

仿唐州县制

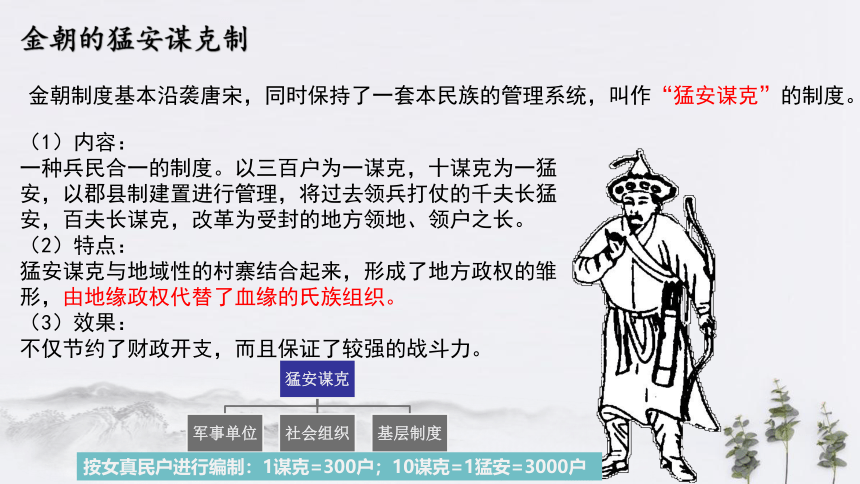

金朝制度基本沿袭唐宋,同时保持了一套本民族的管理系统,叫作“猛安谋克”的制度。

(1)内容:

一种兵民合一的制度。以三百户为一谋克,十谋克为一猛安,以郡县制建置进行管理,将过去领兵打仗的千夫长猛安,百夫长谋克,改革为受封的地方领地、领户之长。

(2)特点:

猛安谋克与地域性的村寨结合起来,形成了地方政权的雏形,由地缘政权代替了血缘的氏族组织。

(3)效果:

不仅节约了财政开支,而且保证了较强的战斗力。

金朝的猛安谋克制

按女真民户进行编制:1谋克=300户;10谋克=1猛安=3000户

总结:辽、西夏和金的共性:

1、都是少数民族建立的政权

2、都保留本民族特色的同时学习借鉴中原文化

3、都促进经济文化交流,促进民族交融

4、都促进了边疆开发,促进多民族国家的发展

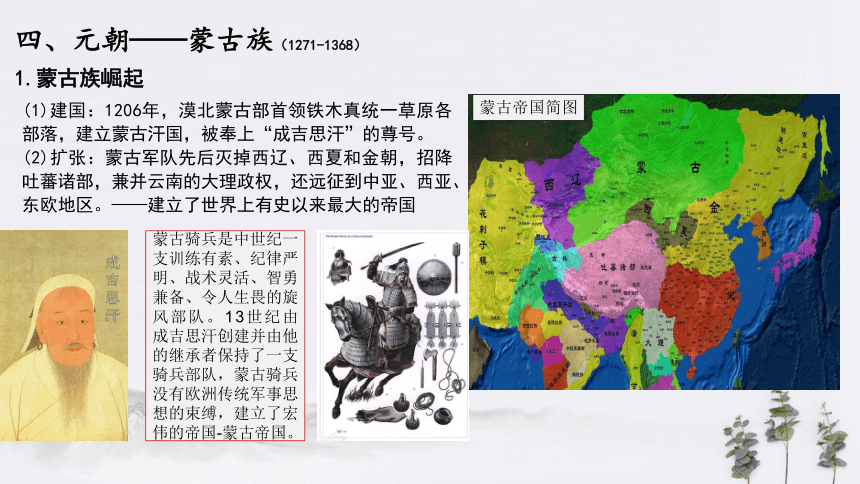

1.蒙古族崛起

(1)建国:1206年,漠北蒙古部首领铁木真统一草原各部落,建立蒙古汗国,被奉上“成吉思汗”的尊号。

(2)扩张:蒙古军队先后灭掉西辽、西夏和金朝,招降吐蕃诸部,兼并云南的大理政权,还远征到中亚、西亚、东欧地区。——建立了世界上有史以来最大的帝国

蒙古帝国简图

成吉思汗

蒙古骑兵是中世纪一支训练有素、纪律严明、战术灵活、智勇兼备、令人生畏的旋风部队。13世纪由成吉思汗创建并由他的继承者保持了一支骑兵部队,蒙古骑兵没有欧洲传统军事思想的束缚,建立了宏伟的帝国-蒙古帝国。

四、元朝——蒙古族(1271-1368)

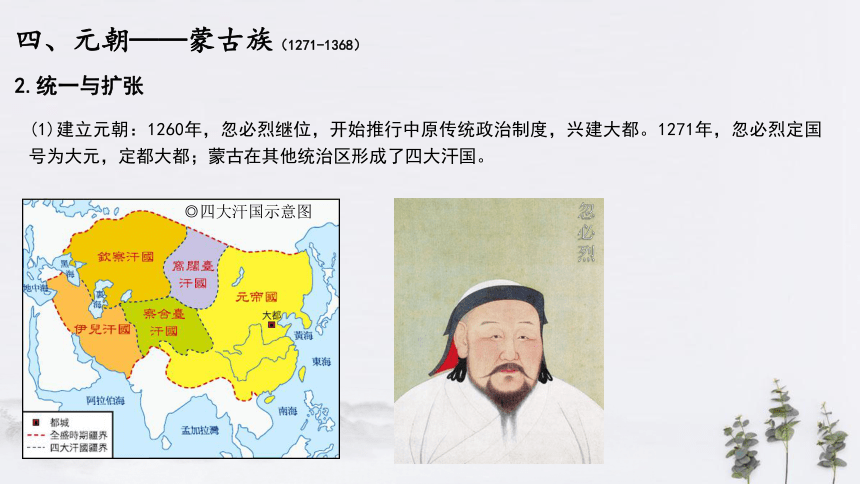

2.统一与扩张

(1)建立元朝:1260年,忽必烈继位,开始推行中原传统政治制度,兴建大都。1271年,忽必烈定国号为大元,定都大都;蒙古在其他统治区形成了四大汗国。

◎四大汗国示意图

忽必烈

四、元朝——蒙古族(1271-1368)

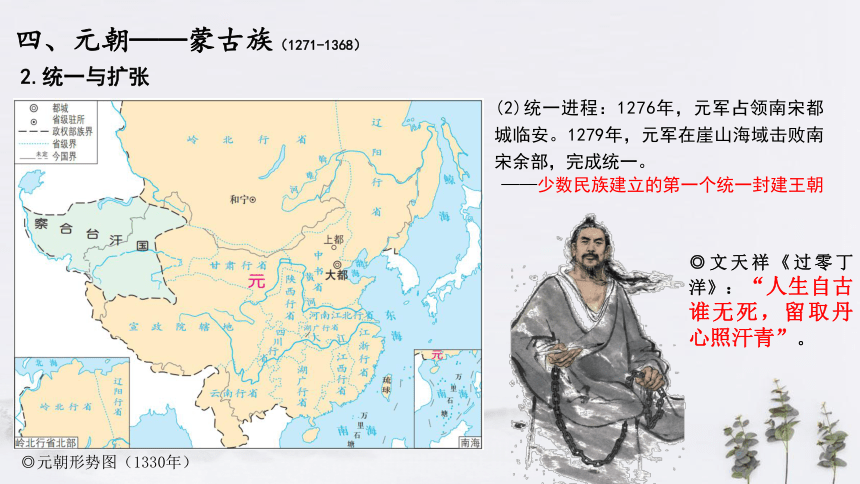

2.统一与扩张

(2)统一进程:1276年,元军占领南宋都城临安。1279年,元军在崖山海域击败南宋余部,完成统一。

——少数民族建立的第一个统一封建王朝

◎元朝形势图(1330年)

◎文天祥《过零丁洋》:“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”。

四、元朝——蒙古族(1271-1368)

思考探究:如何看待元朝统一的进步性与文天祥抗元斗争的正义性之间的辩证关系?

(1)元朝统一进步性:

1)拓展疆域、结束割据;

2)稳定社会秩序、促进经济发展;

3)促进民族融合和经济文化交流;

4)促进边疆发展和国家发展。

(2)文天祥抗元正义性:

捍卫民族尊严、保卫国家政权、忠于国家、忠于民族。

(3)总的来说,我们必须看到事物的两个方面。文天祥的抗元,反抗的是蒙古贵族的民族压迫,与人民群众的愿望相一致,是正义行为。抗元失败后,又表现出宁死不屈的精神和崇高气节,理应受到后人的敬仰和纪念。因此,我们肯定文天祥抗元,并不否定元统一的进步性,只是二者的角度不同。

(1)修筑驿道,设立驿站;设急递铺,传递公文。

八思巴文虎头圆符牌。译作汉语为“上天眷命,皇帝圣旨。如不钦奉虔敬,治罪”。

四、元朝——蒙古族(1271-1368)

3.统治政策

元朝中书省相当于今天的中央人民政府(即国务院),管理全国行政事务;

在当时,大都及其周围地区(山东、山西和河北)由中书省直接管辖。

(2)行省制度

在中央:中书省

在地方

行省制度

行省

路、府、州、县

地方行政制度

(地方最高行政机构)

史料研读

材料一:元朝的行省实际上封建中央集权分寄于地方,故行省官员的权力相当大。它负责处理境内政治、军事、经济等各类事务,此外行省还有一个重要职能是聚集境内财富,以供中央需要。

——《中学历史教学史料汇编》

思考:根据材料,归纳行省的特点。

材料二:各行省的重大民政事务,必须呈报中书省;军政要务则需呈报枢密院。没有中书省、枢密院转发的诏旨,行省官员既不能更改赋税,也不得调动军队。

权力较大,

但受制于中央(中央集权)

中央-中书省:

中央的中书省相当于宰相,河北、山西、山东地区由中书省直接管辖。行省辖区广阔,权力集中,统治效率较高。

地方-行省制:

行省其实是中书省的外派机构,委派官员代表中书省处理地方事务,称为行中书省,简称行省。全国共设10个行省。行省辖区广阔,权力集中,统治效率较高。它的创立是中国古代地方行政制度的重大变革。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

意义:行省辖区广阔,军政大权集中,行政效率较高,是中国古代地方行政制度的重大变革,是我国省制的开端,对后世影响深远。

(3)设宣政院,掌管全国佛教事宜并统辖吐蕃(今西藏)地区的军政事务。

宣政院印章

至元元年(1264年),元世祖忽必烈下诏设立总制院。到了至元二十五年(1288年),尚书省右丞相兼总制院使桑哥,认为总制院责任重大,故向忽必烈奏请,根据中国唐朝时期在宣政殿接待吐蕃使臣之例,而更名为宣政院。从此,西藏地区正式成为我国中央政府直接管辖的一个地方行政区域。

(4)设北庭都元帅府、宣慰司,加强对西域的管辖。

元世祖忽必烈时将每个行中书省划分为六十个宣慰司,每个宣慰司下辖大约180个路(州)。宣慰司起着上行下达的作用,据元史记载:“宣慰司,掌军民之务,分道以总郡县,行省有政令则布于下,郡县有请则为达于省。”

(5)在澎湖设巡检司,经略台湾。

其他措施:①实行一省制,只设中书省。②重视农业生产,松江黄道婆推广纺织技术以及纺织工具,促进了纺织业的发展。

4.民族关系

(1)蒙古族:蒙古原是漠北的一个游牧部落,铁木真统一草原后逐渐将其他部落融入其中。

(2)回族:来自中亚、西亚的波斯人、阿拉伯人等移居中国,同汉、蒙古、畏兀儿等民族长期相处、不断通婚,逐渐被吸收、融合而形成我国回族的前身——回回。

(3)民族分化政策——四等人制

{21E4AEA4-8DFA-4A89-87EB-49C32662AFE0}等级

名称

民族

第一等

蒙古人

蒙古族

第二等

色目人

蒙古以外的西北、西域各族人,包括西夏、畏兀儿、回回等

第三等

汉人

北方的汉族,也包括已经入居中原的契丹、女真人

第四等

南人

原南宋统治区的居民

(1)目的:保障蒙古贵族的统治利益

(2)评价:民族矛盾更加尖锐,但民族间的交往和交融也得到进一步发展;加速了元朝的灭亡

四、元朝——蒙古族(1271-1368)

背景:民族矛盾逐渐减弱,社会贫富差距带来的阶级矛盾却日益严重。

14 世纪中叶,农民起义相继在中原和南方爆发

1368年元朝灭亡,以宫廷贵族为核心的一部分蒙古人退回草原。大批留居内地的蒙古人,以及回回以外的色目人,逐渐与汉族相融合。

5、元朝的灭亡

四、元朝——蒙古族(1271-1368)

四、元朝——蒙古族(1271-1368)

【课堂探究】请你从“唯物史观”的角度,谈一谈元朝对中国历史的贡献。

(1)政治上,结束了五代十国以来的政权分立和割据局面,出现了空前的统一。基本上奠定了中华民族的版图,而且疆域之大,也是以前历朝不可比拟的。

(2)经济上,大体以农业为主,整体生产力虽不如宋朝,但在生产技术、垦田面积、粮食产量、水利建设和棉花广泛种植方面还是取得了较大的发展。

(3)文化上,采用相对宽松的多元化政策,即尊重各民族的文化和宗教,并鼓励国内各民族进行文化交流和融合。

(4)对外关系:持开放政策,促进了中外贸易的发展,加强了中西文化的交流。

元大都遗址公园

应县木塔(修建于辽朝)

西夏王陵

第10课 辽夏金元的统治

张 琪

同学们都看过电视剧《天龙八部》吧,那里面的乔峰本来认为自己是什么人?后来发现自己是什么人?而虚竹又是娶了哪里的公主?

当时汉族建立的北宋、契丹人建立的辽、党项人建立的西夏,构成了一个民族政权并立的特殊历史时期

阅读教材,归纳辽、西夏和金的统治概况

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}

民族

兴起区域

首领

建国

时间

都城

主要制度

辽朝

西夏

金朝

契丹族

党项族

女真族

辽河上游、游牧渔猎

陕北宁夏

农业狩猎畜牧

黑龙江松花江

农业狩猎畜牧

耶律阿保机

元昊

完颜阿骨打

1115

1038

916

上京

兴庆

南北面官制

汉制与蕃制并立

沿袭唐宋

和猛安谋克

会宁

燕京

辽朝的南、北面官

材料一 其官有契丹枢密院及[契丹]行宫都总管司,谓之北面,以其在牙帐之北,以主蕃事;又有汉人枢密院、中书省、[汉人]行宫都总[管]司,谓之南面,以其在牙帐之南,以主汉事。

——《续资治通鉴长编》卷一一〇

材料二 契丹……官分南、北,以国制治契丹,以汉制待汉人……北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治,得其宜矣。

——《辽史》卷四五《百官志》

北面官负责契丹等游牧民族事务,南面官负责以汉人为主的农耕民族事务。

特点:因俗而治、蕃汉分治。

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}

官吏来源

负责区域

中央机构

地方官制

北面官

契丹人

契丹等游牧民族事务

北南枢密院(行政)

北南枢密院中丞司(检查)

北南宰相府

沿用部族制

南面官

汉人为主,也有契丹人但穿汉服

以汉人为主的农耕民族事务

汉人枢密院、中书省、尚书省、门下省、御史台、翰林院(仿唐制)

仿唐州县制

金朝制度基本沿袭唐宋,同时保持了一套本民族的管理系统,叫作“猛安谋克”的制度。

(1)内容:

一种兵民合一的制度。以三百户为一谋克,十谋克为一猛安,以郡县制建置进行管理,将过去领兵打仗的千夫长猛安,百夫长谋克,改革为受封的地方领地、领户之长。

(2)特点:

猛安谋克与地域性的村寨结合起来,形成了地方政权的雏形,由地缘政权代替了血缘的氏族组织。

(3)效果:

不仅节约了财政开支,而且保证了较强的战斗力。

金朝的猛安谋克制

按女真民户进行编制:1谋克=300户;10谋克=1猛安=3000户

总结:辽、西夏和金的共性:

1、都是少数民族建立的政权

2、都保留本民族特色的同时学习借鉴中原文化

3、都促进经济文化交流,促进民族交融

4、都促进了边疆开发,促进多民族国家的发展

1.蒙古族崛起

(1)建国:1206年,漠北蒙古部首领铁木真统一草原各部落,建立蒙古汗国,被奉上“成吉思汗”的尊号。

(2)扩张:蒙古军队先后灭掉西辽、西夏和金朝,招降吐蕃诸部,兼并云南的大理政权,还远征到中亚、西亚、东欧地区。——建立了世界上有史以来最大的帝国

蒙古帝国简图

成吉思汗

蒙古骑兵是中世纪一支训练有素、纪律严明、战术灵活、智勇兼备、令人生畏的旋风部队。13世纪由成吉思汗创建并由他的继承者保持了一支骑兵部队,蒙古骑兵没有欧洲传统军事思想的束缚,建立了宏伟的帝国-蒙古帝国。

四、元朝——蒙古族(1271-1368)

2.统一与扩张

(1)建立元朝:1260年,忽必烈继位,开始推行中原传统政治制度,兴建大都。1271年,忽必烈定国号为大元,定都大都;蒙古在其他统治区形成了四大汗国。

◎四大汗国示意图

忽必烈

四、元朝——蒙古族(1271-1368)

2.统一与扩张

(2)统一进程:1276年,元军占领南宋都城临安。1279年,元军在崖山海域击败南宋余部,完成统一。

——少数民族建立的第一个统一封建王朝

◎元朝形势图(1330年)

◎文天祥《过零丁洋》:“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”。

四、元朝——蒙古族(1271-1368)

思考探究:如何看待元朝统一的进步性与文天祥抗元斗争的正义性之间的辩证关系?

(1)元朝统一进步性:

1)拓展疆域、结束割据;

2)稳定社会秩序、促进经济发展;

3)促进民族融合和经济文化交流;

4)促进边疆发展和国家发展。

(2)文天祥抗元正义性:

捍卫民族尊严、保卫国家政权、忠于国家、忠于民族。

(3)总的来说,我们必须看到事物的两个方面。文天祥的抗元,反抗的是蒙古贵族的民族压迫,与人民群众的愿望相一致,是正义行为。抗元失败后,又表现出宁死不屈的精神和崇高气节,理应受到后人的敬仰和纪念。因此,我们肯定文天祥抗元,并不否定元统一的进步性,只是二者的角度不同。

(1)修筑驿道,设立驿站;设急递铺,传递公文。

八思巴文虎头圆符牌。译作汉语为“上天眷命,皇帝圣旨。如不钦奉虔敬,治罪”。

四、元朝——蒙古族(1271-1368)

3.统治政策

元朝中书省相当于今天的中央人民政府(即国务院),管理全国行政事务;

在当时,大都及其周围地区(山东、山西和河北)由中书省直接管辖。

(2)行省制度

在中央:中书省

在地方

行省制度

行省

路、府、州、县

地方行政制度

(地方最高行政机构)

史料研读

材料一:元朝的行省实际上封建中央集权分寄于地方,故行省官员的权力相当大。它负责处理境内政治、军事、经济等各类事务,此外行省还有一个重要职能是聚集境内财富,以供中央需要。

——《中学历史教学史料汇编》

思考:根据材料,归纳行省的特点。

材料二:各行省的重大民政事务,必须呈报中书省;军政要务则需呈报枢密院。没有中书省、枢密院转发的诏旨,行省官员既不能更改赋税,也不得调动军队。

权力较大,

但受制于中央(中央集权)

中央-中书省:

中央的中书省相当于宰相,河北、山西、山东地区由中书省直接管辖。行省辖区广阔,权力集中,统治效率较高。

地方-行省制:

行省其实是中书省的外派机构,委派官员代表中书省处理地方事务,称为行中书省,简称行省。全国共设10个行省。行省辖区广阔,权力集中,统治效率较高。它的创立是中国古代地方行政制度的重大变革。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

意义:行省辖区广阔,军政大权集中,行政效率较高,是中国古代地方行政制度的重大变革,是我国省制的开端,对后世影响深远。

(3)设宣政院,掌管全国佛教事宜并统辖吐蕃(今西藏)地区的军政事务。

宣政院印章

至元元年(1264年),元世祖忽必烈下诏设立总制院。到了至元二十五年(1288年),尚书省右丞相兼总制院使桑哥,认为总制院责任重大,故向忽必烈奏请,根据中国唐朝时期在宣政殿接待吐蕃使臣之例,而更名为宣政院。从此,西藏地区正式成为我国中央政府直接管辖的一个地方行政区域。

(4)设北庭都元帅府、宣慰司,加强对西域的管辖。

元世祖忽必烈时将每个行中书省划分为六十个宣慰司,每个宣慰司下辖大约180个路(州)。宣慰司起着上行下达的作用,据元史记载:“宣慰司,掌军民之务,分道以总郡县,行省有政令则布于下,郡县有请则为达于省。”

(5)在澎湖设巡检司,经略台湾。

其他措施:①实行一省制,只设中书省。②重视农业生产,松江黄道婆推广纺织技术以及纺织工具,促进了纺织业的发展。

4.民族关系

(1)蒙古族:蒙古原是漠北的一个游牧部落,铁木真统一草原后逐渐将其他部落融入其中。

(2)回族:来自中亚、西亚的波斯人、阿拉伯人等移居中国,同汉、蒙古、畏兀儿等民族长期相处、不断通婚,逐渐被吸收、融合而形成我国回族的前身——回回。

(3)民族分化政策——四等人制

{21E4AEA4-8DFA-4A89-87EB-49C32662AFE0}等级

名称

民族

第一等

蒙古人

蒙古族

第二等

色目人

蒙古以外的西北、西域各族人,包括西夏、畏兀儿、回回等

第三等

汉人

北方的汉族,也包括已经入居中原的契丹、女真人

第四等

南人

原南宋统治区的居民

(1)目的:保障蒙古贵族的统治利益

(2)评价:民族矛盾更加尖锐,但民族间的交往和交融也得到进一步发展;加速了元朝的灭亡

四、元朝——蒙古族(1271-1368)

背景:民族矛盾逐渐减弱,社会贫富差距带来的阶级矛盾却日益严重。

14 世纪中叶,农民起义相继在中原和南方爆发

1368年元朝灭亡,以宫廷贵族为核心的一部分蒙古人退回草原。大批留居内地的蒙古人,以及回回以外的色目人,逐渐与汉族相融合。

5、元朝的灭亡

四、元朝——蒙古族(1271-1368)

四、元朝——蒙古族(1271-1368)

【课堂探究】请你从“唯物史观”的角度,谈一谈元朝对中国历史的贡献。

(1)政治上,结束了五代十国以来的政权分立和割据局面,出现了空前的统一。基本上奠定了中华民族的版图,而且疆域之大,也是以前历朝不可比拟的。

(2)经济上,大体以农业为主,整体生产力虽不如宋朝,但在生产技术、垦田面积、粮食产量、水利建设和棉花广泛种植方面还是取得了较大的发展。

(3)文化上,采用相对宽松的多元化政策,即尊重各民族的文化和宗教,并鼓励国内各民族进行文化交流和融合。

(4)对外关系:持开放政策,促进了中外贸易的发展,加强了中西文化的交流。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进