辽宁省黑山县黑山中学2020-2021学年高一10月月考历史试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 辽宁省黑山县黑山中学2020-2021学年高一10月月考历史试题 Word版含答案 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 264.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-10-29 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

黑山中学高一历史10月考试试题

总分:100分

考试时间:90分钟

第I卷(选择题)

一、单选题(每题2分,共60分)

1.下列原始文明出现的先后顺序是①元谋人

②仰韶文化

③殷商文化

④龙山文化

A.③②④①B.③①④②C.③②①④D.①②④③

2.

宗法制和分封制是西周基本的政治制度,主要是贵族之间

A.权力和财产分配原则

B.政治交往的原则C.处理日常关系的原则

D.贸易往来的原则

3.据学者考订,商朝产生了17代30位王,多为兄终弟及;而西周产生了11代12位王。这反映出

A.禅让制度的长期影响B.王位继承方式的变化C.君主寿命的时代差异D.血缘纽带关系的弱化

4.

战国时期,各国纷纷变法。下列对各国变法目的表述正确的是

A.巩固卿大夫掌握的实权B.希望在兼并战争中取得优势

C.促进工商业的繁荣发展D.试图恢复西周初年的分封制

5.

相传孔子晚年对《诗》《书》《礼》《易》《春秋》等文献进行整理。这一做法

A.有利于中华优秀文化的传承

B.促进了思想文化领域的统一

C.说明儒家思想缺乏创新

D.使“五经”成为儒学基础读物

6.战国时期,商鞅把原来“百步为亩”的小田界“阡陌”和每一井田的大田界“封疆”,统统破除,重新设置田界,不许私自移动;并把土地授给农民,土地可以买卖。这种做法实际上

A.确立了封建土地私有制B.巩固了奴隶主的权力C.进一步推广了井田制D.将所有土地公有化

7.战国后期,秦国建造了一批大型水利工程,如郑国渠、都江堰等,一些至今仍在发挥作用。这些工程能够在秦国完成,主要是因为

A.公田制度逐渐完善B.铁制生产工具普及C.交通运输网络通畅D.国家组织能力强大

8.秦王初并天下,令丞相、御史曰:“寡人以眇眇之身,兴兵诛暴乱,赖宗庙之灵,六王咸伏其辜,天下大定。今名号不更,无以称成功,传后世。”为此,秦王创立

A.军功爵制B.符玺制度C.三公九卿D.皇帝制度

9.两汉人民创造了灿烂的文化,成就斐然。下列表述正确的是

①司马迁的《史记》首创了纪传体通史体裁

②汉赋是长短句,可以配乐演唱

③蔡伦发明了造纸术,促进了中国和世界文化的传播和发展

④《神农本草经》是中国古代第一部药物学专著

A.①②B.①③C.①④D.②③

10.《史记》载:“汉定百年之间,亲属益疏,诸侯或骄奢……大者叛逆,小者不轨于法。”出现这种现象是由于汉初

A.实行察举制度B.独尊儒家学说C.实行郡国并行制D.全面推行郡县制

11.无论是陈寿的《三国志》,还是罗贯中的《三国演义》,都称魏、蜀、吴三分天下。下列关于三国之间的关系说法正确的是

A.蜀国与魏国加强了联合

B.势力最强大的是北方的魏国

C.吴国一直被蜀汉政权控制D.曹操建立的魏政权不合正统

12.东汉末年,少数民族开始内迁,内迁的少数民族有

A.匈奴、鲜卑、羯、氐、羌B.蒙古、鲜卑、羯、氐、羌

C.匈奴、靺鞨、羯、氐、羌D.南诏、蒙古、羯、氐、羌

13.南朝四个朝代的先后顺序依次为

A.齐宋梁陈B.陈齐梁宋C.梁宋陈齐D.宋齐梁陈

14.北魏孝文帝带头纳汉女为妃,让五个弟弟娶汉女为妻,把公主嫁给汉人,改姓为元,在光极堂赐群臣以汉衣,对30岁以下仍操胡语者“降爵黜官”。这段材料反映了孝文帝改革的哪些内容①采用汉姓

②改穿汉服

③学说汉语

④提倡与汉族联姻⑤发展经济

A.①②③④

B.②③④⑤

C.①④⑤

D.②③⑤

15.学会归纳历史发展的阶段特征是学习历史的重要方法,下列对三国两晋南北朝时期阶段特征的归纳,正确的是

A.统一多民族国家的建立和巩固

B.政权分立与民族交融

C.繁荣与开放的时代

D.统一多民族国家巩固与发展

16.北魏孝文帝的改革是北魏政治、经济发展以及鲜卑族进一步封建化的必然结果,对北方内迁各民族最重要的影响是

A.学会先进的农业生产技术

B.加速向封建生产关系的转化

C.生产生活比较稳定

D.学会汉族的文字和风俗

17.小强和爸爸都是历史迷。一天,小强让爸爸猜我国古代的一位皇帝,他给出如下提示词:开通大运河、兴建洛阳城、暴君。爸爸给出的正确答案应该是

A.晋惠帝

B.隋文帝

C.隋炀帝

D.唐玄宗

18.唐朝疆域广阔,民族政策也较为开明。下列叙述中,哪些是唐朝为加强同少数民族关系所采取的措施①皇室与少数民族首领通婚②册封少数民族首领③在边疆地区设立管辖机构④对少数民族发动战争,干涉少数民族内部事务,激化民族矛盾

A.①②③④

B.①②③

C.②③④

D.①②

19.唐太宗曾说:“至于隋炀帝暴虐,臣下钳口,卒令不闻其过,遂至灭亡”“(朕)但思正人匡谏,欲令耳目外通,下无怨滞”。以下唐太宗实践这一言论的措施是

A.轻谣薄赋

B.虚怀纳谏

C.劝课农桑

D.戒奢从简

20.唐朝后期“文武将吏,擅自署置,贡赋不入于朝廷。虽称藩臣,实非王臣也”。(《旧唐书》)这则材料表明

A.君权与相权的矛盾

B.中央与地方的矛盾

C.文臣与武将的矛盾

D.中央与少数民族地区矛盾

21.钱穆在《中国历代政治得失》中指出:“九品中正制,本想替当时用人定出一客观标准……但后来却变成拥护门第,把觅取人才的标准,无形中限制在门第的小范围内,这便大错了。”这表明九品中正制

A.创立不符合历史发展潮流

B.演变为维护士族特权的工具

C.选官标准始终家世才能并重D.是地方向中央推荐人才的制度

22.“秦、汉以后,公族虽更而世族尚不全革,九品中正之弊,至于上品无寒门,下品无世族”。为了解决这一问题,隋朝推行

A.世卿世禄制

B.察举制

C.三省六部制

D.科举制

23.假如你是唐太宗时的一名中书令,为挫败突厥贵族对内地的掠夺,按唐太宗的旨意起草了一份关于如何出兵防御的诏令,接下来流程是①交兵部出兵

②交门下省审议

③交尚书省处理

A.①②③

B.②③①

C.①③②

D.②①③

24.中国古代赋税制度的一大转变是改变以人丁为主的赋税制度,而“惟以资产为宗,不以丁身为本”。这一转变发生在

A.西周时期

B.北魏时期

C.唐朝初期

D.唐朝中后期

25.“它源于古代的鬼魂崇拜和神仙方术,东汉时期成为宗教,魏晋南北朝时期,在全国各地进一步传播”。材料中的“它”是指

A.儒教

B.佛教

C.道教

D.基督教

26.唐朝中期,韩愈提出复兴儒学,主张用儒学的天命论和封建纲常反对佛教的观念,其出发点是

A.调和儒佛道三者关系B.应对佛教和道教挑战C.遏制佛教发展D.巩固儒学的主流地位

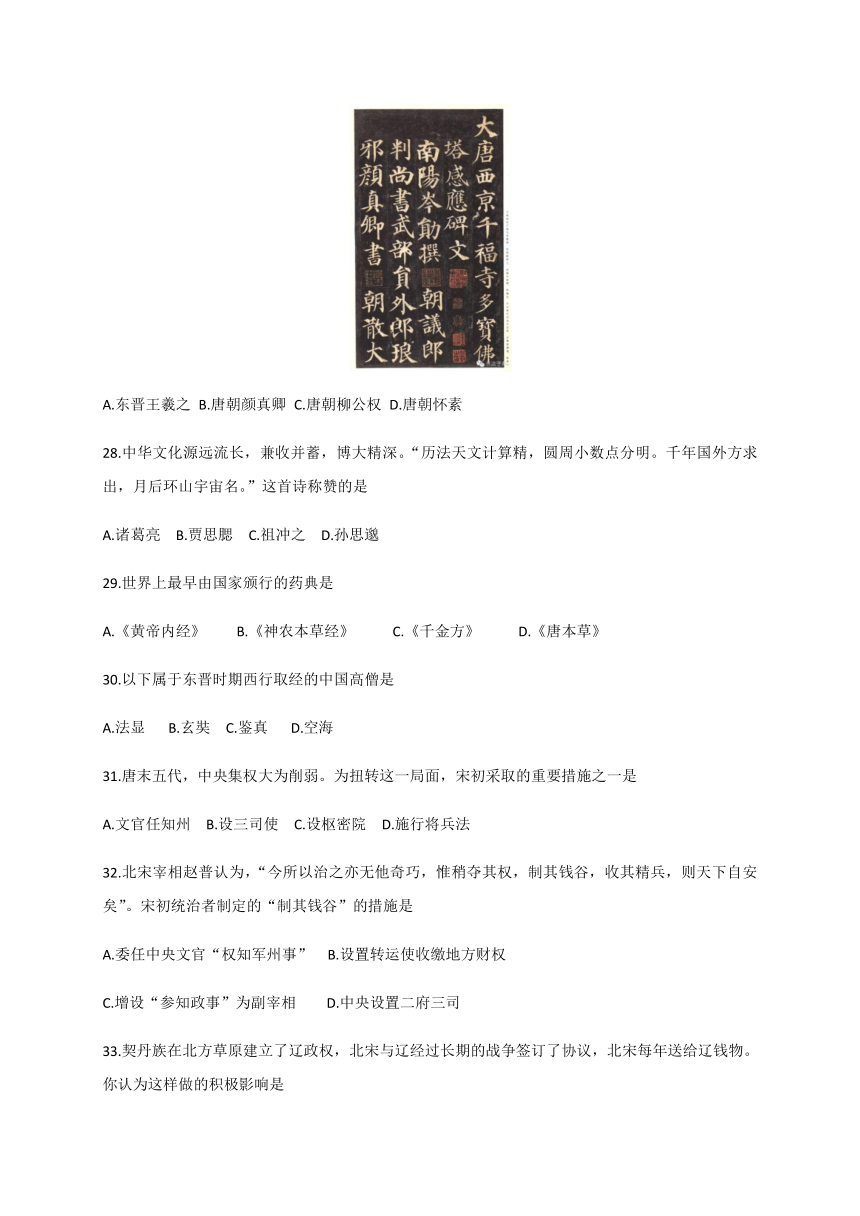

27.在一次鉴宝活动中,某持宝人持有如图所示《多宝塔碑》书法名篇,专家鉴定组分析其特点是“肥硕健壮、雍容大度、敦厚雄浑”,如“蚕头燕尾”。鉴定结果是该作品为真迹,其作者是

A.东晋王羲之

B.唐朝颜真卿

C.唐朝柳公权

D.唐朝怀素

28.中华文化源远流长,兼收并蓄,博大精深。“历法天文计算精,圆周小数点分明。千年国外方求出,月后环山宇宙名。”这首诗称赞的是

A.诸葛亮

B.贾思腮

C.祖冲之

D.孙思邈

29.世界上最早由国家颁行的药典是

A.《黄帝内经》

B.《神农本草经》

C.《千金方》

D.《唐本草》

30.以下属于东晋时期西行取经的中国高僧是

A.法显

B.玄奘

C.鉴真

D.空海

31.唐末五代,中央集权大为削弱。为扭转这一局面,宋初采取的重要措施之一是

A.文官任知州

B.设三司使

C.设枢密院

D.施行将兵法

32.北宋宰相赵普认为,“今所以治之亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣”。宋初统治者制定的“制其钱谷”的措施是

A.委任中央文官“权知军州事”

B.设置转运使收缴地方财权

C.增设“参知政事”为副宰相

D.中央设置二府三司

33.契丹族在北方草原建立了辽政权,北宋与辽经过长期的战争签订了协议,北宋每年送给辽钱物。你认为这样做的积极影响是

A.有利于北宋统一中国

B.宋辽之间维持了长期和平,有利于双方经济文化交流

C.扭转了北宋在战场上的不利局面

D.加速了北宋的社会危机

34.1069年,宋神宗任用王安石主持变法,取得一些成果,但并未挽救北宋衰亡的命运。下列有关王安石变法的评价不正确的是

A.实现了富国强兵

B.涉及范围广领域宽

C.加重了人民的负担

D.加剧了统治阶级内部的分裂

35.“和议成,立盟书,约以淮水中流画疆……岁奉银二十五万两、绢二十五万匹……”签署“盟书”的两个政权是

B.北宋和西夏

A.北宋和辽

C.南宋和西夏

D.南宋和金

36.史书载:“北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治,得其宜矣。”这一职官设置是在

A.辽朝

B.西夏

C.金朝

D.元朝

37.《中国民族史名词解释》中对古代史某一政治制度做出如下解释:产生于女真氏族社会末期,是一种部落联盟的组织形式,最初是以血缘为纽带建立起来的,后来逐渐由血缘组织向地域组织转化。平时出猎、战时作战。据此判断这一制度是

A.行省制

B.南北面官制

C.四等人制

D.猛安谋克制

38“省”作为我国地方一级行政机构,始于

A.魏晋

B.隋唐

C.元朝

D.清朝

39.“空间观念”是历史学习的一项基本能力素养。《元史》载:“国家置中书省以治内,分行省以治外。”从历史空间上来看,这里的“内”是指

A.大都周围的河北、山西、山东

B.蒙古汗国初建时的翰难河源一带

C.女真部落活动的东北地区

D.淮水以南原南宋统治区

40.元朝——我国统一的多民族国家进一步发展。元朝时来自中亚、西亚的波斯人、阿拉伯人等移居中国,同其他民族融合形成我国回族的前身

A.回纥

B.回鹘

C.畏兀儿

D.回回

41.俗语说文史不分家,要学好历史,可以借助文献来了解历史情况。据《鸡肋篇》记载:“昔汴都数百家,尽仰石炭,无一家燃薪者。”这反映的是哪一朝代的经济情况

A.宋代

B.元代

C.汉代

D.唐代

42.宋与辽夏金各政权之间的经济往来十分密切,官方在边界设置“榷场”。“榷场”指

A.娱乐场所

B.贸易场所

C.军事要塞

D.行政机关

43.宋代之前,政坛文坛的风云人物大多是北方人。入宋之后,南方的士人在政治文化生活中扮演了越来越重要的角色。出现这一变化的主要原因是

A.南方人聪明

B.政治中心南迁

C.宋代重文轻武

D.经济重心南移

44.宋以前的家内服役大都用世袭奴脾承担,宋朝更多地来自雇佣。这说明宋代

A.人身束缚减弱

B.妇女地位提升

C.社会阶层平等

D.君主专制弱化

45.《“南海一号”:还是丝绸之路的荣光》一文中说:“据记载,东南亚一些国家在中国陶瓷传入以前,多以植物叶子为食器。宋瓷输入后,他们改变了过去‘掬而食之’的饮食习俗,用上了精美实用的瓷器作为食物器皿。”这段材料表明

A.宋瓷促进了当地的文明转型

B.宋瓷提高了当地的生活质量

C.宋瓷促进了当地的文明进步

D.宋瓷密切了两地的友好关系

46.北宋理学家张载说:“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。”这一思想

A.强调了人的社会责任和历史使命

B.确立了儒学主流意识形态的地位

C.提出了“存天理,灭人欲”主张

D.明确了获得万物之“理”的方法

47.下列诗句中能体现宋代文学特色的是

A.关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。B.与天地兮比寿,与日月兮齐光。

C.长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。

D.大江东去,浪淘尽,千古风流人物。

48.郭守敬是元朝著名科学家,他不仅设计和监制了多种天文观测仪器,主持全国范围的天文测量,还编定了

A.《齐民要术》

B.《千金方》

C.《梦溪笔谈》

D.《授时历》

49.《蒙古秘史》是一部记述蒙古民族形成、发展、壮大之历程的历史典籍,是蒙古民族现存最早的历史文学长卷。最早的《蒙古秘史》版本所用文字是

A.契丹大字

B.契丹小字

C.畏兀体蒙古文

D.八思巴字

50.清代黄周星评论元曲说:“曲之体无他,不过八字尽之,曰少引圣籍,多发天然而已。”“制曲之诀无他,不过四字尽之,日雅俗共赏。”这说明,元曲

A.贴近生活,易受欢迎

B.寄情山水,意境悠远

C.句式整齐,语言精炼

D.内容丰富,包罗万象

第II卷(非选择题)

二、材料分析题(40分)

51.(20分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

唐太宗与唐玄宗前期的统治

唐太宗

唐玄宗

政治

勤于政事,善于用人,虚心纳谏

重用贤能,整顿吏治

经济

减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产

发展经济,改革税制

文化

增加科举考试科目,鼓励士人报考

注重文教,编修经典

一摘编自崔明德《中国民族关系十讲》

材料二

(隋唐开始的)科举选官制度,使一些本来无立锥之地的平民书生,通过科场也得以晋身于官僚、贵族的行列,其中包括一大批极为出色的、有着高度文化素养的政治家和行政管理专家。这样以来,在社会的等级阶层之间,也就必然会出现等级中的升降、甚至贵贱间的对流,这种流动性同时为那些原来既非官僚也不是地主的人步入官僚队伍,提供了可能性。

——摘编自胡平《试论科举对中国古代政治制度的影响》

材料三

唐朝统治者具有“华夷一家”的观念,与300多个国家和地区保持友好往来。来到唐朝的各国使者、商人、教徒、艺人等络绎不绝,日本派遣的“遣唐使”就达13次。佛教盛行,景教、袄教也在唐朝得到尊重。外国人还可以通过科举考试在唐朝入仕为官。据韩愈记载,“岭之南,其州七千……外国之货日至,珠、香、象、犀、玳瑁、稀世之珍,溢于中国,不可胜用”。唐朝在广州设置了管理对外贸易机构市舶司,并在长安、扬州等地为来华经商的波斯、阿拉伯侨民设有“蕃坊”特区,其发展为繁华商业区。

——摘编自李庆新《唐代广州贸易与岭南经济社会变迁》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出唐太宗与唐玄宗前期出现了什么盛世局面?根据材料一,概括盛世局面出现的共同原因。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括科举制对中国古代政治的影响。(4分)

(3)根据材料三并结合所学知识,指出唐朝对外开放的表现,并指出唐朝对外开放形成的条件。(5分)

52.阅读材料,完成下列要求。

材料

国内学界一般提到宋朝历史总是与经济上积贫、军事上积弱划等号,这其中的原因绕不开宋朝重文轻武的基本国策。但也有学者认为,“重文轻武”国策的推行,促进了宋朝的繁荣。

根据材料,从中提炼出一个观点,自拟论题,并结合所学知识进行简要论述。(要求:观点明确,论述须有史实依据,史论结合)(12分)

参考答案

DABBA

ADDCC

BADAB

BCBBB

BDBDC

DBCDA

ABBAD

ADCAD

ABDAC

ADDCA

51.答案(1)盛世局面:“贞观之治”“开元盛世”。(2分)

原因:善于用人;重视经济发展;完善科举考试制度。(2分,任答两点)

(2)提高了官员的文化素质;扩大了统治基础;增强了官员任用的开放性和流动性;加强了中央集权。(4分,任答两点)

(3)表现:领域宽,突出经济交往,涵盖政治、文化、宗教等方面;范围广,涉及到300多个国家和地区;时间长,几乎贯穿整个唐代;设置专门机构,划定特区管理对外事务。(3分,任答三点)

条件:唐朝统一多民族国家发展,国力强盛;农耕文明繁荣,文化、技术领先;唐朝统治者具有开放的意识和包容的心态;海陆交通发达。(2分,任答两点)

52.答案(示例一)论题:宋代“重文轻武”国策促进了宋朝的繁荣。(2分)

论述:宋朝实行“重文轻武”政策,在政治上铲除割据势力,维护了国家统一和社会稳定;安定的社会局面,有利于经济发展、科技进步;社会环境宽松,文人享有较多自由,推动了理学兴起,文学艺术的发展。

综上所述,“重文轻武”国策的推行促进了宋朝社会政治、经济、科技、文化的全面繁荣。(10分)

(示例二)论题:宋代“重文轻武”国策导致了积贫积弱局面。(2分)

论述:宋朝强化皇权实施“重文轻武”政策,军事调兵权和统兵权分离,严重削弱了军队的战斗力和国防力量,在对辽、西夏的战争中屡战屡败;大量文职官员的设置,导致官僚机构越来越臃肿庞大,造成了严重的冗官、冗费的局面,财政支出紧张,国力虚弱。

综上所述,“重文轻武”国策的推行,使宋朝最终陷于积贫积弱的局面,与其宋代军事上的失利有重要关联。(10分)

(示例三)论题:宋代“重文轻武”国策一方面推动了宋代社会繁荣,同时也导致了积贫积弱局面。(2分)

论述:言之有理即可,兼采观点一与观点二论述。

综上所述,宋代“重文轻武”国策既有其积极意义,又有社会局限,因此,对国家政策的评价,应该采取全面辩证的方法,既要看到其积极方面,又要看到其不足。(10分)

总分:100分

考试时间:90分钟

第I卷(选择题)

一、单选题(每题2分,共60分)

1.下列原始文明出现的先后顺序是①元谋人

②仰韶文化

③殷商文化

④龙山文化

A.③②④①B.③①④②C.③②①④D.①②④③

2.

宗法制和分封制是西周基本的政治制度,主要是贵族之间

A.权力和财产分配原则

B.政治交往的原则C.处理日常关系的原则

D.贸易往来的原则

3.据学者考订,商朝产生了17代30位王,多为兄终弟及;而西周产生了11代12位王。这反映出

A.禅让制度的长期影响B.王位继承方式的变化C.君主寿命的时代差异D.血缘纽带关系的弱化

4.

战国时期,各国纷纷变法。下列对各国变法目的表述正确的是

A.巩固卿大夫掌握的实权B.希望在兼并战争中取得优势

C.促进工商业的繁荣发展D.试图恢复西周初年的分封制

5.

相传孔子晚年对《诗》《书》《礼》《易》《春秋》等文献进行整理。这一做法

A.有利于中华优秀文化的传承

B.促进了思想文化领域的统一

C.说明儒家思想缺乏创新

D.使“五经”成为儒学基础读物

6.战国时期,商鞅把原来“百步为亩”的小田界“阡陌”和每一井田的大田界“封疆”,统统破除,重新设置田界,不许私自移动;并把土地授给农民,土地可以买卖。这种做法实际上

A.确立了封建土地私有制B.巩固了奴隶主的权力C.进一步推广了井田制D.将所有土地公有化

7.战国后期,秦国建造了一批大型水利工程,如郑国渠、都江堰等,一些至今仍在发挥作用。这些工程能够在秦国完成,主要是因为

A.公田制度逐渐完善B.铁制生产工具普及C.交通运输网络通畅D.国家组织能力强大

8.秦王初并天下,令丞相、御史曰:“寡人以眇眇之身,兴兵诛暴乱,赖宗庙之灵,六王咸伏其辜,天下大定。今名号不更,无以称成功,传后世。”为此,秦王创立

A.军功爵制B.符玺制度C.三公九卿D.皇帝制度

9.两汉人民创造了灿烂的文化,成就斐然。下列表述正确的是

①司马迁的《史记》首创了纪传体通史体裁

②汉赋是长短句,可以配乐演唱

③蔡伦发明了造纸术,促进了中国和世界文化的传播和发展

④《神农本草经》是中国古代第一部药物学专著

A.①②B.①③C.①④D.②③

10.《史记》载:“汉定百年之间,亲属益疏,诸侯或骄奢……大者叛逆,小者不轨于法。”出现这种现象是由于汉初

A.实行察举制度B.独尊儒家学说C.实行郡国并行制D.全面推行郡县制

11.无论是陈寿的《三国志》,还是罗贯中的《三国演义》,都称魏、蜀、吴三分天下。下列关于三国之间的关系说法正确的是

A.蜀国与魏国加强了联合

B.势力最强大的是北方的魏国

C.吴国一直被蜀汉政权控制D.曹操建立的魏政权不合正统

12.东汉末年,少数民族开始内迁,内迁的少数民族有

A.匈奴、鲜卑、羯、氐、羌B.蒙古、鲜卑、羯、氐、羌

C.匈奴、靺鞨、羯、氐、羌D.南诏、蒙古、羯、氐、羌

13.南朝四个朝代的先后顺序依次为

A.齐宋梁陈B.陈齐梁宋C.梁宋陈齐D.宋齐梁陈

14.北魏孝文帝带头纳汉女为妃,让五个弟弟娶汉女为妻,把公主嫁给汉人,改姓为元,在光极堂赐群臣以汉衣,对30岁以下仍操胡语者“降爵黜官”。这段材料反映了孝文帝改革的哪些内容①采用汉姓

②改穿汉服

③学说汉语

④提倡与汉族联姻⑤发展经济

A.①②③④

B.②③④⑤

C.①④⑤

D.②③⑤

15.学会归纳历史发展的阶段特征是学习历史的重要方法,下列对三国两晋南北朝时期阶段特征的归纳,正确的是

A.统一多民族国家的建立和巩固

B.政权分立与民族交融

C.繁荣与开放的时代

D.统一多民族国家巩固与发展

16.北魏孝文帝的改革是北魏政治、经济发展以及鲜卑族进一步封建化的必然结果,对北方内迁各民族最重要的影响是

A.学会先进的农业生产技术

B.加速向封建生产关系的转化

C.生产生活比较稳定

D.学会汉族的文字和风俗

17.小强和爸爸都是历史迷。一天,小强让爸爸猜我国古代的一位皇帝,他给出如下提示词:开通大运河、兴建洛阳城、暴君。爸爸给出的正确答案应该是

A.晋惠帝

B.隋文帝

C.隋炀帝

D.唐玄宗

18.唐朝疆域广阔,民族政策也较为开明。下列叙述中,哪些是唐朝为加强同少数民族关系所采取的措施①皇室与少数民族首领通婚②册封少数民族首领③在边疆地区设立管辖机构④对少数民族发动战争,干涉少数民族内部事务,激化民族矛盾

A.①②③④

B.①②③

C.②③④

D.①②

19.唐太宗曾说:“至于隋炀帝暴虐,臣下钳口,卒令不闻其过,遂至灭亡”“(朕)但思正人匡谏,欲令耳目外通,下无怨滞”。以下唐太宗实践这一言论的措施是

A.轻谣薄赋

B.虚怀纳谏

C.劝课农桑

D.戒奢从简

20.唐朝后期“文武将吏,擅自署置,贡赋不入于朝廷。虽称藩臣,实非王臣也”。(《旧唐书》)这则材料表明

A.君权与相权的矛盾

B.中央与地方的矛盾

C.文臣与武将的矛盾

D.中央与少数民族地区矛盾

21.钱穆在《中国历代政治得失》中指出:“九品中正制,本想替当时用人定出一客观标准……但后来却变成拥护门第,把觅取人才的标准,无形中限制在门第的小范围内,这便大错了。”这表明九品中正制

A.创立不符合历史发展潮流

B.演变为维护士族特权的工具

C.选官标准始终家世才能并重D.是地方向中央推荐人才的制度

22.“秦、汉以后,公族虽更而世族尚不全革,九品中正之弊,至于上品无寒门,下品无世族”。为了解决这一问题,隋朝推行

A.世卿世禄制

B.察举制

C.三省六部制

D.科举制

23.假如你是唐太宗时的一名中书令,为挫败突厥贵族对内地的掠夺,按唐太宗的旨意起草了一份关于如何出兵防御的诏令,接下来流程是①交兵部出兵

②交门下省审议

③交尚书省处理

A.①②③

B.②③①

C.①③②

D.②①③

24.中国古代赋税制度的一大转变是改变以人丁为主的赋税制度,而“惟以资产为宗,不以丁身为本”。这一转变发生在

A.西周时期

B.北魏时期

C.唐朝初期

D.唐朝中后期

25.“它源于古代的鬼魂崇拜和神仙方术,东汉时期成为宗教,魏晋南北朝时期,在全国各地进一步传播”。材料中的“它”是指

A.儒教

B.佛教

C.道教

D.基督教

26.唐朝中期,韩愈提出复兴儒学,主张用儒学的天命论和封建纲常反对佛教的观念,其出发点是

A.调和儒佛道三者关系B.应对佛教和道教挑战C.遏制佛教发展D.巩固儒学的主流地位

27.在一次鉴宝活动中,某持宝人持有如图所示《多宝塔碑》书法名篇,专家鉴定组分析其特点是“肥硕健壮、雍容大度、敦厚雄浑”,如“蚕头燕尾”。鉴定结果是该作品为真迹,其作者是

A.东晋王羲之

B.唐朝颜真卿

C.唐朝柳公权

D.唐朝怀素

28.中华文化源远流长,兼收并蓄,博大精深。“历法天文计算精,圆周小数点分明。千年国外方求出,月后环山宇宙名。”这首诗称赞的是

A.诸葛亮

B.贾思腮

C.祖冲之

D.孙思邈

29.世界上最早由国家颁行的药典是

A.《黄帝内经》

B.《神农本草经》

C.《千金方》

D.《唐本草》

30.以下属于东晋时期西行取经的中国高僧是

A.法显

B.玄奘

C.鉴真

D.空海

31.唐末五代,中央集权大为削弱。为扭转这一局面,宋初采取的重要措施之一是

A.文官任知州

B.设三司使

C.设枢密院

D.施行将兵法

32.北宋宰相赵普认为,“今所以治之亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣”。宋初统治者制定的“制其钱谷”的措施是

A.委任中央文官“权知军州事”

B.设置转运使收缴地方财权

C.增设“参知政事”为副宰相

D.中央设置二府三司

33.契丹族在北方草原建立了辽政权,北宋与辽经过长期的战争签订了协议,北宋每年送给辽钱物。你认为这样做的积极影响是

A.有利于北宋统一中国

B.宋辽之间维持了长期和平,有利于双方经济文化交流

C.扭转了北宋在战场上的不利局面

D.加速了北宋的社会危机

34.1069年,宋神宗任用王安石主持变法,取得一些成果,但并未挽救北宋衰亡的命运。下列有关王安石变法的评价不正确的是

A.实现了富国强兵

B.涉及范围广领域宽

C.加重了人民的负担

D.加剧了统治阶级内部的分裂

35.“和议成,立盟书,约以淮水中流画疆……岁奉银二十五万两、绢二十五万匹……”签署“盟书”的两个政权是

B.北宋和西夏

A.北宋和辽

C.南宋和西夏

D.南宋和金

36.史书载:“北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治,得其宜矣。”这一职官设置是在

A.辽朝

B.西夏

C.金朝

D.元朝

37.《中国民族史名词解释》中对古代史某一政治制度做出如下解释:产生于女真氏族社会末期,是一种部落联盟的组织形式,最初是以血缘为纽带建立起来的,后来逐渐由血缘组织向地域组织转化。平时出猎、战时作战。据此判断这一制度是

A.行省制

B.南北面官制

C.四等人制

D.猛安谋克制

38“省”作为我国地方一级行政机构,始于

A.魏晋

B.隋唐

C.元朝

D.清朝

39.“空间观念”是历史学习的一项基本能力素养。《元史》载:“国家置中书省以治内,分行省以治外。”从历史空间上来看,这里的“内”是指

A.大都周围的河北、山西、山东

B.蒙古汗国初建时的翰难河源一带

C.女真部落活动的东北地区

D.淮水以南原南宋统治区

40.元朝——我国统一的多民族国家进一步发展。元朝时来自中亚、西亚的波斯人、阿拉伯人等移居中国,同其他民族融合形成我国回族的前身

A.回纥

B.回鹘

C.畏兀儿

D.回回

41.俗语说文史不分家,要学好历史,可以借助文献来了解历史情况。据《鸡肋篇》记载:“昔汴都数百家,尽仰石炭,无一家燃薪者。”这反映的是哪一朝代的经济情况

A.宋代

B.元代

C.汉代

D.唐代

42.宋与辽夏金各政权之间的经济往来十分密切,官方在边界设置“榷场”。“榷场”指

A.娱乐场所

B.贸易场所

C.军事要塞

D.行政机关

43.宋代之前,政坛文坛的风云人物大多是北方人。入宋之后,南方的士人在政治文化生活中扮演了越来越重要的角色。出现这一变化的主要原因是

A.南方人聪明

B.政治中心南迁

C.宋代重文轻武

D.经济重心南移

44.宋以前的家内服役大都用世袭奴脾承担,宋朝更多地来自雇佣。这说明宋代

A.人身束缚减弱

B.妇女地位提升

C.社会阶层平等

D.君主专制弱化

45.《“南海一号”:还是丝绸之路的荣光》一文中说:“据记载,东南亚一些国家在中国陶瓷传入以前,多以植物叶子为食器。宋瓷输入后,他们改变了过去‘掬而食之’的饮食习俗,用上了精美实用的瓷器作为食物器皿。”这段材料表明

A.宋瓷促进了当地的文明转型

B.宋瓷提高了当地的生活质量

C.宋瓷促进了当地的文明进步

D.宋瓷密切了两地的友好关系

46.北宋理学家张载说:“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。”这一思想

A.强调了人的社会责任和历史使命

B.确立了儒学主流意识形态的地位

C.提出了“存天理,灭人欲”主张

D.明确了获得万物之“理”的方法

47.下列诗句中能体现宋代文学特色的是

A.关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。B.与天地兮比寿,与日月兮齐光。

C.长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。

D.大江东去,浪淘尽,千古风流人物。

48.郭守敬是元朝著名科学家,他不仅设计和监制了多种天文观测仪器,主持全国范围的天文测量,还编定了

A.《齐民要术》

B.《千金方》

C.《梦溪笔谈》

D.《授时历》

49.《蒙古秘史》是一部记述蒙古民族形成、发展、壮大之历程的历史典籍,是蒙古民族现存最早的历史文学长卷。最早的《蒙古秘史》版本所用文字是

A.契丹大字

B.契丹小字

C.畏兀体蒙古文

D.八思巴字

50.清代黄周星评论元曲说:“曲之体无他,不过八字尽之,曰少引圣籍,多发天然而已。”“制曲之诀无他,不过四字尽之,日雅俗共赏。”这说明,元曲

A.贴近生活,易受欢迎

B.寄情山水,意境悠远

C.句式整齐,语言精炼

D.内容丰富,包罗万象

第II卷(非选择题)

二、材料分析题(40分)

51.(20分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

唐太宗与唐玄宗前期的统治

唐太宗

唐玄宗

政治

勤于政事,善于用人,虚心纳谏

重用贤能,整顿吏治

经济

减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产

发展经济,改革税制

文化

增加科举考试科目,鼓励士人报考

注重文教,编修经典

一摘编自崔明德《中国民族关系十讲》

材料二

(隋唐开始的)科举选官制度,使一些本来无立锥之地的平民书生,通过科场也得以晋身于官僚、贵族的行列,其中包括一大批极为出色的、有着高度文化素养的政治家和行政管理专家。这样以来,在社会的等级阶层之间,也就必然会出现等级中的升降、甚至贵贱间的对流,这种流动性同时为那些原来既非官僚也不是地主的人步入官僚队伍,提供了可能性。

——摘编自胡平《试论科举对中国古代政治制度的影响》

材料三

唐朝统治者具有“华夷一家”的观念,与300多个国家和地区保持友好往来。来到唐朝的各国使者、商人、教徒、艺人等络绎不绝,日本派遣的“遣唐使”就达13次。佛教盛行,景教、袄教也在唐朝得到尊重。外国人还可以通过科举考试在唐朝入仕为官。据韩愈记载,“岭之南,其州七千……外国之货日至,珠、香、象、犀、玳瑁、稀世之珍,溢于中国,不可胜用”。唐朝在广州设置了管理对外贸易机构市舶司,并在长安、扬州等地为来华经商的波斯、阿拉伯侨民设有“蕃坊”特区,其发展为繁华商业区。

——摘编自李庆新《唐代广州贸易与岭南经济社会变迁》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出唐太宗与唐玄宗前期出现了什么盛世局面?根据材料一,概括盛世局面出现的共同原因。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括科举制对中国古代政治的影响。(4分)

(3)根据材料三并结合所学知识,指出唐朝对外开放的表现,并指出唐朝对外开放形成的条件。(5分)

52.阅读材料,完成下列要求。

材料

国内学界一般提到宋朝历史总是与经济上积贫、军事上积弱划等号,这其中的原因绕不开宋朝重文轻武的基本国策。但也有学者认为,“重文轻武”国策的推行,促进了宋朝的繁荣。

根据材料,从中提炼出一个观点,自拟论题,并结合所学知识进行简要论述。(要求:观点明确,论述须有史实依据,史论结合)(12分)

参考答案

DABBA

ADDCC

BADAB

BCBBB

BDBDC

DBCDA

ABBAD

ADCAD

ABDAC

ADDCA

51.答案(1)盛世局面:“贞观之治”“开元盛世”。(2分)

原因:善于用人;重视经济发展;完善科举考试制度。(2分,任答两点)

(2)提高了官员的文化素质;扩大了统治基础;增强了官员任用的开放性和流动性;加强了中央集权。(4分,任答两点)

(3)表现:领域宽,突出经济交往,涵盖政治、文化、宗教等方面;范围广,涉及到300多个国家和地区;时间长,几乎贯穿整个唐代;设置专门机构,划定特区管理对外事务。(3分,任答三点)

条件:唐朝统一多民族国家发展,国力强盛;农耕文明繁荣,文化、技术领先;唐朝统治者具有开放的意识和包容的心态;海陆交通发达。(2分,任答两点)

52.答案(示例一)论题:宋代“重文轻武”国策促进了宋朝的繁荣。(2分)

论述:宋朝实行“重文轻武”政策,在政治上铲除割据势力,维护了国家统一和社会稳定;安定的社会局面,有利于经济发展、科技进步;社会环境宽松,文人享有较多自由,推动了理学兴起,文学艺术的发展。

综上所述,“重文轻武”国策的推行促进了宋朝社会政治、经济、科技、文化的全面繁荣。(10分)

(示例二)论题:宋代“重文轻武”国策导致了积贫积弱局面。(2分)

论述:宋朝强化皇权实施“重文轻武”政策,军事调兵权和统兵权分离,严重削弱了军队的战斗力和国防力量,在对辽、西夏的战争中屡战屡败;大量文职官员的设置,导致官僚机构越来越臃肿庞大,造成了严重的冗官、冗费的局面,财政支出紧张,国力虚弱。

综上所述,“重文轻武”国策的推行,使宋朝最终陷于积贫积弱的局面,与其宋代军事上的失利有重要关联。(10分)

(示例三)论题:宋代“重文轻武”国策一方面推动了宋代社会繁荣,同时也导致了积贫积弱局面。(2分)

论述:言之有理即可,兼采观点一与观点二论述。

综上所述,宋代“重文轻武”国策既有其积极意义,又有社会局限,因此,对国家政策的评价,应该采取全面辩证的方法,既要看到其积极方面,又要看到其不足。(10分)

同课章节目录