部编版九年级上语文15《我的叔叔于勒》教学设计

文档属性

| 名称 | 部编版九年级上语文15《我的叔叔于勒》教学设计 |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 305.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-10-31 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

世间人睁眼观看,论英雄钱是好汉。有了他诸般称意,没了他寸步也难。拐子有钱走歪步合款,哑巴有钱打手势好看。如今敬人的是钱,蒯文通无钱也说不过潼关。实言,人为铜钱游遍世间。实言,求人一文,跟后擦前。

山坡羊

·

钱是好汉

明·朱载堉(

yù

)

一、导入新课:

先看一首古人写的散曲:

金钱能够影响到人与人的关系,这不仅在过去、在国外,即使在现在、在我们周围,也是一个深刻的社会问题。关于金钱对资本主义社会人际关系的影响,马克思、恩格斯曾有两段精彩的论述。

马克思、恩格斯说:“资产阶级撕下了罩在家庭关系上的温情脉脉的面纱,把这种关系变成了纯粹的金钱关系。”“它使人和人之间除了赤裸裸的利害关系,除了冷酷无情的现金交易,就再也没有别的联系了。”

马克思说:“货币能使各种冰炭难容的人亲密起来,迫使势不两立的人互相亲吻。”

由这两段话可看出,资本主义社会人与人之间的关系是一种纯粹的金钱关系。金钱能使水火难容、势不两立的人亲密起来,同样,也能使亲密无间的人如同陌路。这节课我们就来看一个“嫌贫爱富”的故事。

莫

泊

桑

第

十

一

课

1、理解通过人物语言、行动、心理,刻画人物性格的写法。

2、体会巧妙的构思,掌握曲折的情节。

3、关注小人物的命运,调适自身心态,摒弃不必要的虚荣心理,形成健康的人际关系。

教学目标:

二教时

教时安排:

居伊

·

德

·

莫泊桑(1850-1893)十九世纪下半叶法国杰出的批判现实主义作家。

生于没落贵族家庭。自幼酷爱文学,刻苦学习写作,大作家福楼拜是他的文学导师。1880年短篇小说《羊脂球》问世,轰动法国文坛,是作者的最佳作。长篇小说中最出色的是《一生》和《俊友》。短篇小说《家人》、《两个朋友》、《项链》等,都是脍炙人口的名篇。

《我的叔叔于勒》最早发表于1883年8月7日法国的《高卢人日报》上,是短篇小说集《羊脂球》所收的6篇小说之一。

当时正是法国由资本主义向帝国主义阶段过渡的时代,大资产阶级依靠疯狂的掠夺和残酷的剥削走向垄断,他们过着奢侈的生活,小资产阶级的经济地位极不稳固,他们“升级”为大资产阶级者寥寥无几,而破产沦为平民阶层的越来越多,小资产阶级的社会地位和经济地位非常脆弱。在这部小说集中,莫泊桑对不合理的资本主义社会,对腐朽没落的资产阶级进行了有力的揭露与鞭挞,对法国中下层的广大民众,作者也怀有一定程度的赞扬和同情。

2、时代背景

拮jié据jū

栈zhàn桥

撬qiào开

诧chà异

牡mǔ蛎lì

褴l?n褛lǚ

1、掌握下列字的音和形:

三、课前准备:

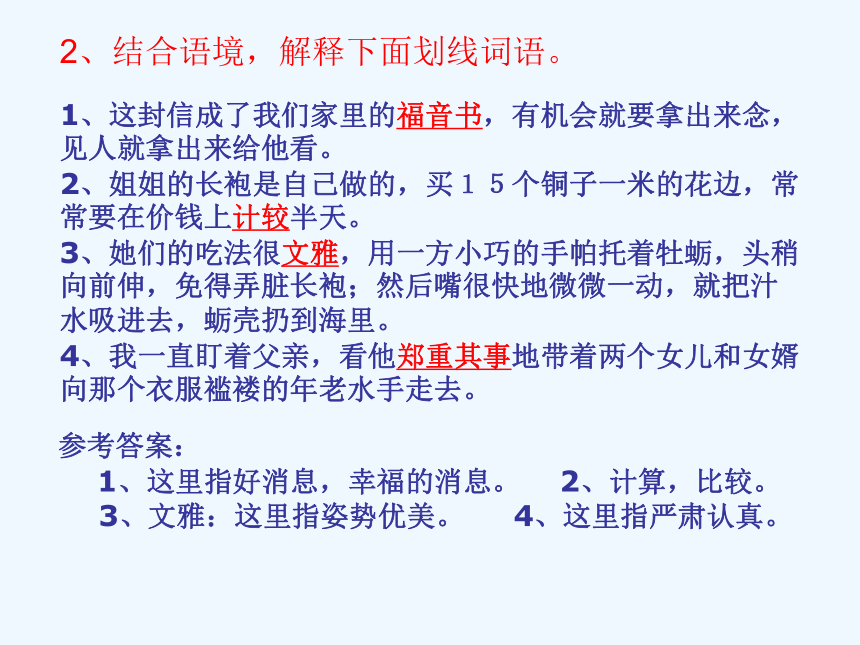

1、这封信成了我们家里的福音书,有机会就要拿出来念,见人就拿出来给他看。

2、姐姐的长袍是自己做的,买15个铜子一米的花边,常常要在价钱上计较半天。

3、她们的吃法很文雅,用一方小巧的手帕托着牡蛎,头稍向前伸,免得弄脏长袍;然后嘴很快地微微一动,就把汁水吸进去,蛎壳扔到海里。

4、我一直盯着父亲,看他郑重其事地带着两个女儿和女婿向那个衣服褴褛的年老水手走去。

参考答案:

1、这里指好消息,幸福的消息。

2、计算,比较。

3、文雅:这里指姿势优美。

4、这里指严肃认真。

2、结合语境,解释下面划线词语。

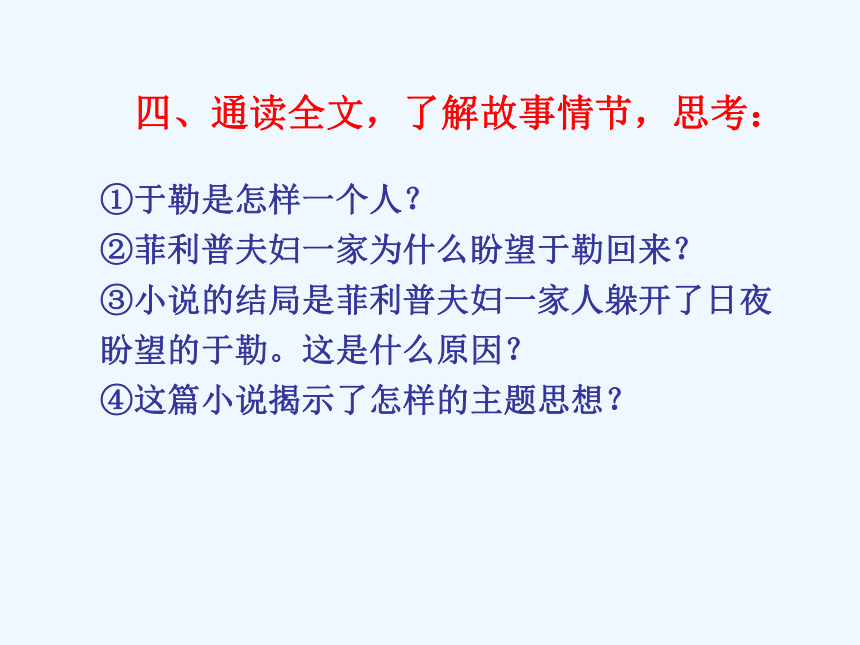

①于勒是怎样一个人?

②菲利普夫妇一家为什么盼望于勒回来?

③小说的结局是菲利普夫妇一家人躲开了日夜盼望的于勒。这是什么原因?

④这篇小说揭示了怎样的主题思想?

四、通读全文,了解故事情节,思考:

2、

菲利普个是小公务员,一家人生活十分拮据,不仅“样样都要节省”,甚至连女儿都嫁不出去。但是,他们知道以前被视为“全家恐怖”的于勒在美洲发了财,并准备回到故乡,和哥哥一家“一起快活的过日子”。于是菲利普一家朝思暮想,眼巴巴地盼望于勒归来,并对“这桩十拿九稳的事”“拟定了上千种计划,甚至计划要用这位叔叔的钱置一所别墅”,“我”的二姐也因这一“福音”订了婚。

1、于勒年轻时,是个浪荡子。他把自己所得的遗产花光了,又花了哥哥菲利普的一些钱,因而被视为全家的“恐怖”。终于,他被送到美洲。后来,据说他在那里做了生意赚了钱,并给菲利普夫妇去信说,打算发了财回法国来跟哥哥同住。于是,又被哥哥一家看作全家的“希望和福音”,但于勒在美洲阔了一阵,重又潦倒,沦落成为一个穷光蛋,被法国船长带回来,在船上摆摊靠卖牡蛎过日子,他又重新被哥哥一家弃之门外。

3、直接原因:于勒又沦落为穷人,而菲

利普夫妇只认识钱。

根本原因:金钱至上的社会制度。

4、作者通过描述菲利普夫妇对待亲兄弟于勒前后截然不同的态度,艺术地揭示了资本主义社会人与人之间的关系是“纯粹的金钱关系”的主题思想。

第四部分(48—49):写一家人归来时改乘其他渡轮以避开于勒。故事的结局——躲于勒。

(一)、梳理结构并归纳大意:

第一部分(1—4):写菲利普一家拮据的生活和他们盼望于勒归来的心情。故事的开端——盼于勒。

第二部分(5—19):插叙于勒到美洲去的原因和到美洲后的简况,交代一家人到哲尔赛岛游玩的缘由。故事的发展——赞于勒。

第三部分(20—47):写在海轮上巧遇于勒的经过。故事的高潮——见于勒。

五、精读课文,分析问题:

暗线:

菲利普夫妇对于勒态度的变化。

于勒经济状况的变化。

双线交织

思考:小说叙述故事的线索是什么?

明线:

躲于勒

赶于勒

盼于勒

赞于勒

遇于勒

穷

富

穷

于勒

年轻浪荡

赶

发了大财

赞

赚了点钱

穷困潦倒

躲

盼

菲利普夫妇

菲利普夫妇

菲利普夫妇

菲利普夫妇

1.从菲利普夫妇对于勒态度的前后变化,可以看出他们怎样的性格特征?

爱慕虚荣、自私虚伪、势利贪婪、冷酷无情、唯利是图、嫌贫爱富、爱财如命但又不免小人物的辛酸与无奈。

菲利普:虚荣、冲动、惊慌失措、没有主见。

(二)、分析人物形象:

菲利普夫人:小气、精明、临乱不慌、刻薄、泼辣

、尖酸。概括:冷酷而尖刻,狡猾而自私。

其实夫妻俩的性格也有区别:

小说主要通过对人物的表情、动作、语言(对话)的描写来揭示人物的内心世界,刻画人物性格。以菲利普为例,如作品写他发现卖牡蛎的老水手很像于勒时,他“突然好像不安起来”,“脸色十分苍白,两眼也跟寻常不一样”,这是遭到突如其来的打击时心中充满了恐惧的感情。当他从船长处证实老水手确是于勒时,他脸色早已煞白,两眼呆直”,可见这打击是何等沉重。当他回到妻子身旁时,“神色张惶”说话“结结巴巴”,最后低声嘟哝着:“出大乱子了!”这表现出他内心的极度恐怖,仿佛大难即将临头,慌乱到了极点。

2、本文刻画人物性格的主要方法

①.课文标题是《我的叔叔于勒》,这是一个偏正短语,它的中心词是“叔叔于勒”,那么小说的主人公是于勒,对吗?

②.可于勒叔叔这个人物却贯穿了课文的始终却怎么不是主人公呢?

③.什么人物在文中的位置和作用最重要呢?是“我”么?

④.那么,文章的主人公是谁呢?

3、主人公是谁?

判定作品中的某一人物是不是主人公,关键看这一人物形象是否体现了作者的创作意图和作品所要表现的主题思想。小说的故事情节虽然都是紧紧地围绕于勒的命运展开的,但是,于勒只是小说中的线索性人物,作者设置他是为了组织材料,结构故事,推动情节发展的,并不是靠他来揭示主题。

判定标准

作者把笔墨凝聚在“我”的一家旅游哲尔塞岛在海轮上巧遇于勒这一事上,集中表现菲利普夫妇对于勒态度的骤然变化上,从而刻画菲利普夫妇的性格特征,揭示全文主题思想的,因此,本文的主人公是菲利普夫妇。

4.在菲利普夫妇变来变去的同时,“我”一直没变,始终把于勒看成是自己的亲叔叔,“我”在小说中的作用如何?作者这么安排有何用意?

一方面让“我”充当故事的叙述者,整个故事是由“我”的所见、所闻、所做、所思而构成的,使行文显得真切自然,同时“我”又是故事中的角色,“我”的善良、纯真正好反衬了父母亲的自私冷酷,使文章更具讽刺意味;另一方面在“我”的身上寄托着作者的褒贬、爱憎、喜怒和哀乐。虽“我”从头到尾出现,但那只是为了使作品有一个更客观的叙述角度。

这篇小说展示了于勒从穷到富、再到穷的升沉过程,描述菲利普夫妇对于勒态度的几度变化,揭露批判资本主义社会金钱势力统治下小资产阶级的自私冷酷、极度虚荣的心理,也反映了在这种社会制度下小人物的辛酸与无奈;同时,也通过写若瑟夫对穷于勒的怜悯,表达了看重骨肉情意、同情贫弱者的思想感情。

(三)、概括本文主题:

题目是《我的叔叔于勒》,表面上看是要写于勒,但实际上却是要写菲利普夫妇。将于勒冠以“叔叔”之称,显然是从“我”的视角来写的,而从“我”的父母亲角度看,于勒就是他们的亲弟弟,可他们却视他为“流氓、无赖、贼”,极具反讽意味。另外,故事中人物的一切变都是因“我的叔叔于勒”的命运变化所引起,如果这反复的“变”构成了一幅磨盘,于勒就是磨盘的轴心,推动着整篇文章情节的发展。

1、巧妙的题目

六、小说在写作上有哪些特点?

本文的人物形象可谓栩栩如生、呼之欲出,这与星星般散布在文中的真切而生动的细节描写是分不开的。

菲利普一家人海边栈桥的剪影里,为了一块布料计较半天的家人,个个要衣冠楚楚,也真够难为的,其滑稽、窘态便可想而知。明明是穷人家、小人物,非得装扮成贵族、富翁,可见其爱慕虚荣的心理已到了自己给自己制造悲剧的程度了,这不正好应了中国的一句俗话“打肿脸了充胖子”吗?然而,散步的目的不在散步,而在于迎候于勒,那句“永不变更的话”犹如利剑封喉,道破机关,极具讽刺效果。

2、真切生动的细节描写

尤为滑稽的是,当看到两个打扮漂亮的太太吃牡蛎的那种高贵文雅的姿态时,菲利普被打动了,竟然也要绅士一番。菲利普摆架子、图虚荣的心至此达到了巅峰,同时也预示着他不幸的开始。

男人的虚荣引来了女人的烦恼,我的母亲,克拉丽丝,菲利普的太太,既不想多花钱,又不想丢面子,竟然搬来了一大堆理由,说什么“怕伤胃”“吃多了要生病的”“别把男孩子惯坏了”。表面上,母亲既了解、爱惜自己,又关心、疼爱孩子,还不失时机地对孩子施予正确的教育,实际上,她是既顾了面子,又省了票子,还不公平的待了儿子。

至于后来,怀疑于勒,确证是于勒的过程中,父亲的惶恐不安、举足无措,母亲由起始的不敢相信到暴怒再到镇定,无不细笔描绘,形神并茂,字字通达人物心灵,句句切中人物心脉。这些细节,既对情节的发展推波助澜,又穷尽人物的形相心态,入木三分。

故事开篇写菲利普一家拮据的生活状况,继而写渴盼有钱的于勒归来,这在菲利普夫妇看来,倒也在情在理。但于勒是何许人,他何以有钱,何以成为全家唯一的希望,以致于全家人望眼欲穿,焦急万分,恨不得呼之而出,这确实不得而知。这便是作者设置的悬念。紧接着,作者插叙有关于勒年轻时放浪不羁、被逐出门的往事,以及令全家人心醉的那两封“救命信”,交代了“盼头”,悬念到此得到解决。

3、巧设悬念

本文中的对比比比皆是。从情节上看,有两处对比。

一处是第一、二部分与第三部分。在第一、二部分,着重渲染了一家人“盼于勒”的情景,捧之为“福星”;第三部分巧遇贫苦交加的于勒,却犹恐躲之不及,视之为“祸水”。

另一处是故事的插叙部分。年轻时于勒大肆挥霍,人财两空,被看成是“祸水”,落得扫地出门的地步。既至美洲,赚了小钱,两年后又发了大财,成为大家的“福星”。反反复复之中,人性便可见一斑了。

从称呼看,当于勒花光了家里的钱财、后来成了穷光蛋时,在菲利普夫妇眼里,他便成了“坏蛋、流氓、无赖、贼”;当他发了财,他便成了“正直的人、有良心的人”。从于勒的价值看,当他挥霍、失意时,他“一文不值”,“这个贼是不会有出息的”;当他有了钱,表示愿意和一家人过好日子时,他身价陡增,成了“有办法的人”。

作者还巧妙地安插了一个线索人物“我”,“我”的言行正好与父母亲形成强烈的对比,起到了很好的反衬作用。

4、对比与反衬

(1)我们去哲尔赛旅行,上了轮船,离开栈桥,“在一片平静的好似绿色的大理石桌面的海面上驶向远方”。

(2)巧遇于勒后,“在我们面前,天边远处仿佛有一片紫色的阴影从海里钻出来。那就是哲尔赛岛了。”

这里的自然景色描写烘托出人物欢快的心情。

这里的自然景色描写烘托出人物失望、沮丧的心情。与刚上船时的欢快心情形成鲜明的对照。希望已经完全破灭,全部化为了泡影。

5、环境描写的作用:

小说只有两处环境描写但作用不可忽视:

三、阅读第39—47段,然后答题:

1、“狼狈不堪”一词在文中的意思是(

)

2、文中对于勒的肖像描写透露出于勒哪些方面的情况?

3、“这是我的叔叔,父亲的弟弟,我的亲叔叔。”这个句子表现了“我”什么心理?

4、在给于勒十个铜子小费这件事上,“我”和母亲有不同的表现。你认为这分别体现了他们什么性格?

5、文中有一细节描写:“父亲指着女婿对她使了个眼色”

请你设想当时父亲会有怎样的心理活动,试用父亲的口吻把它写出来。

潦倒落魄

对于勒叔叔的同情;对父母六亲不认的困惑、苦闷、不满。

“我”:单纯、善良、富有同情心;母亲:势利、尖刻。

参考:父亲想:哎呀,这个克拉丽丝,怎么这样说话,要是让我的女婿知道了就麻烦了。

参考:年纪大,生活贫困,精神痛苦。

七、课内练习:

世间人睁眼观看,论英雄钱是好汉。有了他诸般称意,没了他寸步也难。拐子有钱走歪步合款,哑巴有钱打手势好看。如今敬人的是钱,蒯文通无钱也说不过潼关。实言,人为铜钱游遍世间。实言,求人一文,跟后擦前。

山坡羊

·

钱是好汉

明·朱载堉(

yù

)

一、导入新课:

先看一首古人写的散曲:

金钱能够影响到人与人的关系,这不仅在过去、在国外,即使在现在、在我们周围,也是一个深刻的社会问题。关于金钱对资本主义社会人际关系的影响,马克思、恩格斯曾有两段精彩的论述。

马克思、恩格斯说:“资产阶级撕下了罩在家庭关系上的温情脉脉的面纱,把这种关系变成了纯粹的金钱关系。”“它使人和人之间除了赤裸裸的利害关系,除了冷酷无情的现金交易,就再也没有别的联系了。”

马克思说:“货币能使各种冰炭难容的人亲密起来,迫使势不两立的人互相亲吻。”

由这两段话可看出,资本主义社会人与人之间的关系是一种纯粹的金钱关系。金钱能使水火难容、势不两立的人亲密起来,同样,也能使亲密无间的人如同陌路。这节课我们就来看一个“嫌贫爱富”的故事。

莫

泊

桑

第

十

一

课

1、理解通过人物语言、行动、心理,刻画人物性格的写法。

2、体会巧妙的构思,掌握曲折的情节。

3、关注小人物的命运,调适自身心态,摒弃不必要的虚荣心理,形成健康的人际关系。

教学目标:

二教时

教时安排:

居伊

·

德

·

莫泊桑(1850-1893)十九世纪下半叶法国杰出的批判现实主义作家。

生于没落贵族家庭。自幼酷爱文学,刻苦学习写作,大作家福楼拜是他的文学导师。1880年短篇小说《羊脂球》问世,轰动法国文坛,是作者的最佳作。长篇小说中最出色的是《一生》和《俊友》。短篇小说《家人》、《两个朋友》、《项链》等,都是脍炙人口的名篇。

《我的叔叔于勒》最早发表于1883年8月7日法国的《高卢人日报》上,是短篇小说集《羊脂球》所收的6篇小说之一。

当时正是法国由资本主义向帝国主义阶段过渡的时代,大资产阶级依靠疯狂的掠夺和残酷的剥削走向垄断,他们过着奢侈的生活,小资产阶级的经济地位极不稳固,他们“升级”为大资产阶级者寥寥无几,而破产沦为平民阶层的越来越多,小资产阶级的社会地位和经济地位非常脆弱。在这部小说集中,莫泊桑对不合理的资本主义社会,对腐朽没落的资产阶级进行了有力的揭露与鞭挞,对法国中下层的广大民众,作者也怀有一定程度的赞扬和同情。

2、时代背景

拮jié据jū

栈zhàn桥

撬qiào开

诧chà异

牡mǔ蛎lì

褴l?n褛lǚ

1、掌握下列字的音和形:

三、课前准备:

1、这封信成了我们家里的福音书,有机会就要拿出来念,见人就拿出来给他看。

2、姐姐的长袍是自己做的,买15个铜子一米的花边,常常要在价钱上计较半天。

3、她们的吃法很文雅,用一方小巧的手帕托着牡蛎,头稍向前伸,免得弄脏长袍;然后嘴很快地微微一动,就把汁水吸进去,蛎壳扔到海里。

4、我一直盯着父亲,看他郑重其事地带着两个女儿和女婿向那个衣服褴褛的年老水手走去。

参考答案:

1、这里指好消息,幸福的消息。

2、计算,比较。

3、文雅:这里指姿势优美。

4、这里指严肃认真。

2、结合语境,解释下面划线词语。

①于勒是怎样一个人?

②菲利普夫妇一家为什么盼望于勒回来?

③小说的结局是菲利普夫妇一家人躲开了日夜盼望的于勒。这是什么原因?

④这篇小说揭示了怎样的主题思想?

四、通读全文,了解故事情节,思考:

2、

菲利普个是小公务员,一家人生活十分拮据,不仅“样样都要节省”,甚至连女儿都嫁不出去。但是,他们知道以前被视为“全家恐怖”的于勒在美洲发了财,并准备回到故乡,和哥哥一家“一起快活的过日子”。于是菲利普一家朝思暮想,眼巴巴地盼望于勒归来,并对“这桩十拿九稳的事”“拟定了上千种计划,甚至计划要用这位叔叔的钱置一所别墅”,“我”的二姐也因这一“福音”订了婚。

1、于勒年轻时,是个浪荡子。他把自己所得的遗产花光了,又花了哥哥菲利普的一些钱,因而被视为全家的“恐怖”。终于,他被送到美洲。后来,据说他在那里做了生意赚了钱,并给菲利普夫妇去信说,打算发了财回法国来跟哥哥同住。于是,又被哥哥一家看作全家的“希望和福音”,但于勒在美洲阔了一阵,重又潦倒,沦落成为一个穷光蛋,被法国船长带回来,在船上摆摊靠卖牡蛎过日子,他又重新被哥哥一家弃之门外。

3、直接原因:于勒又沦落为穷人,而菲

利普夫妇只认识钱。

根本原因:金钱至上的社会制度。

4、作者通过描述菲利普夫妇对待亲兄弟于勒前后截然不同的态度,艺术地揭示了资本主义社会人与人之间的关系是“纯粹的金钱关系”的主题思想。

第四部分(48—49):写一家人归来时改乘其他渡轮以避开于勒。故事的结局——躲于勒。

(一)、梳理结构并归纳大意:

第一部分(1—4):写菲利普一家拮据的生活和他们盼望于勒归来的心情。故事的开端——盼于勒。

第二部分(5—19):插叙于勒到美洲去的原因和到美洲后的简况,交代一家人到哲尔赛岛游玩的缘由。故事的发展——赞于勒。

第三部分(20—47):写在海轮上巧遇于勒的经过。故事的高潮——见于勒。

五、精读课文,分析问题:

暗线:

菲利普夫妇对于勒态度的变化。

于勒经济状况的变化。

双线交织

思考:小说叙述故事的线索是什么?

明线:

躲于勒

赶于勒

盼于勒

赞于勒

遇于勒

穷

富

穷

于勒

年轻浪荡

赶

发了大财

赞

赚了点钱

穷困潦倒

躲

盼

菲利普夫妇

菲利普夫妇

菲利普夫妇

菲利普夫妇

1.从菲利普夫妇对于勒态度的前后变化,可以看出他们怎样的性格特征?

爱慕虚荣、自私虚伪、势利贪婪、冷酷无情、唯利是图、嫌贫爱富、爱财如命但又不免小人物的辛酸与无奈。

菲利普:虚荣、冲动、惊慌失措、没有主见。

(二)、分析人物形象:

菲利普夫人:小气、精明、临乱不慌、刻薄、泼辣

、尖酸。概括:冷酷而尖刻,狡猾而自私。

其实夫妻俩的性格也有区别:

小说主要通过对人物的表情、动作、语言(对话)的描写来揭示人物的内心世界,刻画人物性格。以菲利普为例,如作品写他发现卖牡蛎的老水手很像于勒时,他“突然好像不安起来”,“脸色十分苍白,两眼也跟寻常不一样”,这是遭到突如其来的打击时心中充满了恐惧的感情。当他从船长处证实老水手确是于勒时,他脸色早已煞白,两眼呆直”,可见这打击是何等沉重。当他回到妻子身旁时,“神色张惶”说话“结结巴巴”,最后低声嘟哝着:“出大乱子了!”这表现出他内心的极度恐怖,仿佛大难即将临头,慌乱到了极点。

2、本文刻画人物性格的主要方法

①.课文标题是《我的叔叔于勒》,这是一个偏正短语,它的中心词是“叔叔于勒”,那么小说的主人公是于勒,对吗?

②.可于勒叔叔这个人物却贯穿了课文的始终却怎么不是主人公呢?

③.什么人物在文中的位置和作用最重要呢?是“我”么?

④.那么,文章的主人公是谁呢?

3、主人公是谁?

判定作品中的某一人物是不是主人公,关键看这一人物形象是否体现了作者的创作意图和作品所要表现的主题思想。小说的故事情节虽然都是紧紧地围绕于勒的命运展开的,但是,于勒只是小说中的线索性人物,作者设置他是为了组织材料,结构故事,推动情节发展的,并不是靠他来揭示主题。

判定标准

作者把笔墨凝聚在“我”的一家旅游哲尔塞岛在海轮上巧遇于勒这一事上,集中表现菲利普夫妇对于勒态度的骤然变化上,从而刻画菲利普夫妇的性格特征,揭示全文主题思想的,因此,本文的主人公是菲利普夫妇。

4.在菲利普夫妇变来变去的同时,“我”一直没变,始终把于勒看成是自己的亲叔叔,“我”在小说中的作用如何?作者这么安排有何用意?

一方面让“我”充当故事的叙述者,整个故事是由“我”的所见、所闻、所做、所思而构成的,使行文显得真切自然,同时“我”又是故事中的角色,“我”的善良、纯真正好反衬了父母亲的自私冷酷,使文章更具讽刺意味;另一方面在“我”的身上寄托着作者的褒贬、爱憎、喜怒和哀乐。虽“我”从头到尾出现,但那只是为了使作品有一个更客观的叙述角度。

这篇小说展示了于勒从穷到富、再到穷的升沉过程,描述菲利普夫妇对于勒态度的几度变化,揭露批判资本主义社会金钱势力统治下小资产阶级的自私冷酷、极度虚荣的心理,也反映了在这种社会制度下小人物的辛酸与无奈;同时,也通过写若瑟夫对穷于勒的怜悯,表达了看重骨肉情意、同情贫弱者的思想感情。

(三)、概括本文主题:

题目是《我的叔叔于勒》,表面上看是要写于勒,但实际上却是要写菲利普夫妇。将于勒冠以“叔叔”之称,显然是从“我”的视角来写的,而从“我”的父母亲角度看,于勒就是他们的亲弟弟,可他们却视他为“流氓、无赖、贼”,极具反讽意味。另外,故事中人物的一切变都是因“我的叔叔于勒”的命运变化所引起,如果这反复的“变”构成了一幅磨盘,于勒就是磨盘的轴心,推动着整篇文章情节的发展。

1、巧妙的题目

六、小说在写作上有哪些特点?

本文的人物形象可谓栩栩如生、呼之欲出,这与星星般散布在文中的真切而生动的细节描写是分不开的。

菲利普一家人海边栈桥的剪影里,为了一块布料计较半天的家人,个个要衣冠楚楚,也真够难为的,其滑稽、窘态便可想而知。明明是穷人家、小人物,非得装扮成贵族、富翁,可见其爱慕虚荣的心理已到了自己给自己制造悲剧的程度了,这不正好应了中国的一句俗话“打肿脸了充胖子”吗?然而,散步的目的不在散步,而在于迎候于勒,那句“永不变更的话”犹如利剑封喉,道破机关,极具讽刺效果。

2、真切生动的细节描写

尤为滑稽的是,当看到两个打扮漂亮的太太吃牡蛎的那种高贵文雅的姿态时,菲利普被打动了,竟然也要绅士一番。菲利普摆架子、图虚荣的心至此达到了巅峰,同时也预示着他不幸的开始。

男人的虚荣引来了女人的烦恼,我的母亲,克拉丽丝,菲利普的太太,既不想多花钱,又不想丢面子,竟然搬来了一大堆理由,说什么“怕伤胃”“吃多了要生病的”“别把男孩子惯坏了”。表面上,母亲既了解、爱惜自己,又关心、疼爱孩子,还不失时机地对孩子施予正确的教育,实际上,她是既顾了面子,又省了票子,还不公平的待了儿子。

至于后来,怀疑于勒,确证是于勒的过程中,父亲的惶恐不安、举足无措,母亲由起始的不敢相信到暴怒再到镇定,无不细笔描绘,形神并茂,字字通达人物心灵,句句切中人物心脉。这些细节,既对情节的发展推波助澜,又穷尽人物的形相心态,入木三分。

故事开篇写菲利普一家拮据的生活状况,继而写渴盼有钱的于勒归来,这在菲利普夫妇看来,倒也在情在理。但于勒是何许人,他何以有钱,何以成为全家唯一的希望,以致于全家人望眼欲穿,焦急万分,恨不得呼之而出,这确实不得而知。这便是作者设置的悬念。紧接着,作者插叙有关于勒年轻时放浪不羁、被逐出门的往事,以及令全家人心醉的那两封“救命信”,交代了“盼头”,悬念到此得到解决。

3、巧设悬念

本文中的对比比比皆是。从情节上看,有两处对比。

一处是第一、二部分与第三部分。在第一、二部分,着重渲染了一家人“盼于勒”的情景,捧之为“福星”;第三部分巧遇贫苦交加的于勒,却犹恐躲之不及,视之为“祸水”。

另一处是故事的插叙部分。年轻时于勒大肆挥霍,人财两空,被看成是“祸水”,落得扫地出门的地步。既至美洲,赚了小钱,两年后又发了大财,成为大家的“福星”。反反复复之中,人性便可见一斑了。

从称呼看,当于勒花光了家里的钱财、后来成了穷光蛋时,在菲利普夫妇眼里,他便成了“坏蛋、流氓、无赖、贼”;当他发了财,他便成了“正直的人、有良心的人”。从于勒的价值看,当他挥霍、失意时,他“一文不值”,“这个贼是不会有出息的”;当他有了钱,表示愿意和一家人过好日子时,他身价陡增,成了“有办法的人”。

作者还巧妙地安插了一个线索人物“我”,“我”的言行正好与父母亲形成强烈的对比,起到了很好的反衬作用。

4、对比与反衬

(1)我们去哲尔赛旅行,上了轮船,离开栈桥,“在一片平静的好似绿色的大理石桌面的海面上驶向远方”。

(2)巧遇于勒后,“在我们面前,天边远处仿佛有一片紫色的阴影从海里钻出来。那就是哲尔赛岛了。”

这里的自然景色描写烘托出人物欢快的心情。

这里的自然景色描写烘托出人物失望、沮丧的心情。与刚上船时的欢快心情形成鲜明的对照。希望已经完全破灭,全部化为了泡影。

5、环境描写的作用:

小说只有两处环境描写但作用不可忽视:

三、阅读第39—47段,然后答题:

1、“狼狈不堪”一词在文中的意思是(

)

2、文中对于勒的肖像描写透露出于勒哪些方面的情况?

3、“这是我的叔叔,父亲的弟弟,我的亲叔叔。”这个句子表现了“我”什么心理?

4、在给于勒十个铜子小费这件事上,“我”和母亲有不同的表现。你认为这分别体现了他们什么性格?

5、文中有一细节描写:“父亲指着女婿对她使了个眼色”

请你设想当时父亲会有怎样的心理活动,试用父亲的口吻把它写出来。

潦倒落魄

对于勒叔叔的同情;对父母六亲不认的困惑、苦闷、不满。

“我”:单纯、善良、富有同情心;母亲:势利、尖刻。

参考:父亲想:哎呀,这个克拉丽丝,怎么这样说话,要是让我的女婿知道了就麻烦了。

参考:年纪大,生活贫困,精神痛苦。

七、课内练习:

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)