9.1《念奴娇?赤壁怀古》课件—高中语文统编版(2019)必修上册第三单元(共26张PPT)

文档属性

| 名称 | 9.1《念奴娇?赤壁怀古》课件—高中语文统编版(2019)必修上册第三单元(共26张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 837.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-08-10 07:09:50 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

念奴娇·赤壁怀古

1.

通过诵读感受苏轼词豪放的风格。

2.通过品味语言和知人论世的鉴赏方法,感受苏轼词中旷达的情感。

3.深入理解苏轼

圆融通达的处事思想和“宠辱不惊”的精神境界,从而提升自己的人格,净化自己的情怀。

学

习

目

标

北宋的苏轼,一生都在“放逐”中度过,却没有被生活打败。他精神上坚守的又是什么呢?完成《苏轼的流放日记》,以苏轼的口吻,写出他被贬黄州后内心的挣扎与坚守。

学

习

任

务

1、结合苏轼生平经历,简单画出苏轼的“政治人生”轨迹图。

2、诵读全诗。

课

前

预

习

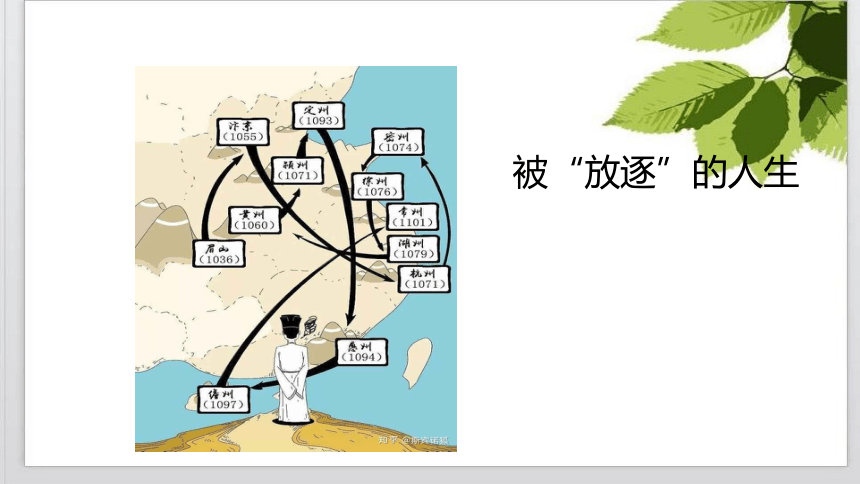

被“放逐”的人生

听诵读,整体感知诗词内容。

学习任务一

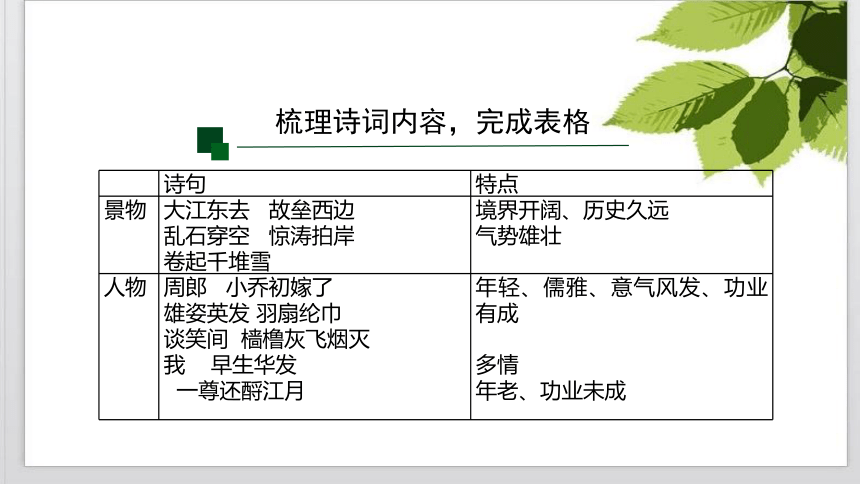

梳理诗词内容,完成表格

诗句

特点

景物

大江东去

故垒西边

乱石穿空

惊涛拍岸

卷起千堆雪

境界开阔、历史久远

气势雄壮

人物

周郎

小乔初嫁了

雄姿英发

羽扇纶巾

谈笑间

樯橹灰飞烟灭

我

早生华发

一尊还酹江月

年轻、儒雅、意气风发、功业有成

多情

年老、功业未成

赏析“古地之景”——炼“字”、析“手法”

“乱石穿空,惊涛拍岸”

在赤壁之战的英雄应该有很多,为何这里只写到周瑜?

赏析“古地之人”——重“对比”

补

充

材

料

苏轼年未及冠即“学通经史,属文日数千言”,二十岁以一篇《刑赏忠厚论》高中进士,可谓意气风发,志得意满。然而他步入仕途后就屡遭贬谪、历经坎坷,饱受宦海浮沉之苦,因反对宰相王安石变法,自求外放;因为“乌台诗案”,被捕下狱,濒临砍头,出狱以后被降职为黄州团练副史(本诗写与这个时候);后又入朝,因“既不能容于新党,又不能见谅于旧党”,只能再度自求外调,之后外放,一度贬到惠州、儋州(今海南岛),真乃是“崎岖世味尝尽遍”。(《立秋日祷雨,宿灵隐寺同周、徐二令》)

深入感悟诗词中蕴含的复杂情感,体悟诗人旷达的人生态度。

学

习

任

务

二:

讨

论

思

考

这首词只是表达了苏轼内心的不甘与苦闷吗?

“人生如梦,一尊还酹江月。”

这句是消极的情绪表达还是积极的心理宽慰?

补

充

材

料

一

且夫天地之间,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取。惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。

——

选自苏轼《前赤壁赋》,写于1082年

与创作《念奴娇·赤壁怀古》同一年

补

充

材

料

二

三月七日,沙湖道中遇雨,雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此。

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,

谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜

照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

——《定风波》(写于苏轼被贬黄州后第三年)

思

考

从这两则补充材料中,你可以得到什么启发?

“人生如梦,一尊还酹江月”不是消沉,而是释怀。唯有自然才是永恒的朋友,让心回归自然,去除那些因世俗功利而不平的怨怒。

学

习

任

务

三:

结合资料,理解诗人的文化构成对其人生态度和词风的影响。

小

组

探

究

为什么苏轼在人生的困境中依然能够保持那份旷达的心态呢?

资

料

一

纵观苏轼一生思想比较复杂,儒、释、道兼而有之,儒家的仁政爱民理想和《易经》中“天行健,君子以自强不息”的观点,是他积极用世,提出一些改革主张的思想动力;苏轼十分喜爱《庄子》,晚年又受到佛学的影响,在他头脑中还有老庄的清净无为、超然物外和佛家的身心皆空、与世无争的思想。这些思想就这样既矛盾而又统一的存在于苏轼的身上。

——《儒、释、道三家思想对苏轼创作的影响》

翟晴,《山东大学》2010

苏轼深受《庄子》的影响,在他的诗文中,从很多方面表现出与《庄子》近似的自然观和生命观。苏轼继承了《庄子》的生命即自然,自然即生命的思想,在苏轼看来,人的生命就应该从最自然的本真的情感出发,不应该有丝毫的世俗功利的考虑,自然的运行完全是自然而然的,人的生命也应该是自然而然的,离开了这种自然而然,就丢失了本心,失去了自由,人的生命也就形存实亡。

资

料

二

——http://blog.sina.com.cn/banzhuang

苏轼一生受儒释道三家文化影响很深。他前期都受儒学的影响,积极上进,渴望有所作为。“乌台诗案”后,他被剥夺了“有所作为”的权利,这时他内心佛老思想就起到很重要的作用,让他从“入世”走向“出世”。

1.南宋末刘辰翁说:“词至东坡,倾荡磊落,如诗,如文,如天地奇观。”——开创了词的豪放风格

2.苏轼受儒释道思想的影响,思想圆融通达,在他的词作中也表现了他旷达的人生态度和“宠辱不惊”的精神追求。

小

结

成熟是一种明亮而不刺眼的光辉,一种圆润而不腻耳的音响,一种不再需要对别人察颜观色的从容,一种终于停止向周围申诉求告的大气,一种无须声张的厚实,一种并不陡峭的高度。

——余秋雨《苏东坡突围》

课

后

作

业

1、背诵全词。

2、完成《苏轼的流放日记》,以苏轼的口吻,写出他被贬黄州后内心的挣扎与坚守。要求字数400字左右。

同学们,再见!

念奴娇·赤壁怀古

1.

通过诵读感受苏轼词豪放的风格。

2.通过品味语言和知人论世的鉴赏方法,感受苏轼词中旷达的情感。

3.深入理解苏轼

圆融通达的处事思想和“宠辱不惊”的精神境界,从而提升自己的人格,净化自己的情怀。

学

习

目

标

北宋的苏轼,一生都在“放逐”中度过,却没有被生活打败。他精神上坚守的又是什么呢?完成《苏轼的流放日记》,以苏轼的口吻,写出他被贬黄州后内心的挣扎与坚守。

学

习

任

务

1、结合苏轼生平经历,简单画出苏轼的“政治人生”轨迹图。

2、诵读全诗。

课

前

预

习

被“放逐”的人生

听诵读,整体感知诗词内容。

学习任务一

梳理诗词内容,完成表格

诗句

特点

景物

大江东去

故垒西边

乱石穿空

惊涛拍岸

卷起千堆雪

境界开阔、历史久远

气势雄壮

人物

周郎

小乔初嫁了

雄姿英发

羽扇纶巾

谈笑间

樯橹灰飞烟灭

我

早生华发

一尊还酹江月

年轻、儒雅、意气风发、功业有成

多情

年老、功业未成

赏析“古地之景”——炼“字”、析“手法”

“乱石穿空,惊涛拍岸”

在赤壁之战的英雄应该有很多,为何这里只写到周瑜?

赏析“古地之人”——重“对比”

补

充

材

料

苏轼年未及冠即“学通经史,属文日数千言”,二十岁以一篇《刑赏忠厚论》高中进士,可谓意气风发,志得意满。然而他步入仕途后就屡遭贬谪、历经坎坷,饱受宦海浮沉之苦,因反对宰相王安石变法,自求外放;因为“乌台诗案”,被捕下狱,濒临砍头,出狱以后被降职为黄州团练副史(本诗写与这个时候);后又入朝,因“既不能容于新党,又不能见谅于旧党”,只能再度自求外调,之后外放,一度贬到惠州、儋州(今海南岛),真乃是“崎岖世味尝尽遍”。(《立秋日祷雨,宿灵隐寺同周、徐二令》)

深入感悟诗词中蕴含的复杂情感,体悟诗人旷达的人生态度。

学

习

任

务

二:

讨

论

思

考

这首词只是表达了苏轼内心的不甘与苦闷吗?

“人生如梦,一尊还酹江月。”

这句是消极的情绪表达还是积极的心理宽慰?

补

充

材

料

一

且夫天地之间,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取。惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。

——

选自苏轼《前赤壁赋》,写于1082年

与创作《念奴娇·赤壁怀古》同一年

补

充

材

料

二

三月七日,沙湖道中遇雨,雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此。

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,

谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜

照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

——《定风波》(写于苏轼被贬黄州后第三年)

思

考

从这两则补充材料中,你可以得到什么启发?

“人生如梦,一尊还酹江月”不是消沉,而是释怀。唯有自然才是永恒的朋友,让心回归自然,去除那些因世俗功利而不平的怨怒。

学

习

任

务

三:

结合资料,理解诗人的文化构成对其人生态度和词风的影响。

小

组

探

究

为什么苏轼在人生的困境中依然能够保持那份旷达的心态呢?

资

料

一

纵观苏轼一生思想比较复杂,儒、释、道兼而有之,儒家的仁政爱民理想和《易经》中“天行健,君子以自强不息”的观点,是他积极用世,提出一些改革主张的思想动力;苏轼十分喜爱《庄子》,晚年又受到佛学的影响,在他头脑中还有老庄的清净无为、超然物外和佛家的身心皆空、与世无争的思想。这些思想就这样既矛盾而又统一的存在于苏轼的身上。

——《儒、释、道三家思想对苏轼创作的影响》

翟晴,《山东大学》2010

苏轼深受《庄子》的影响,在他的诗文中,从很多方面表现出与《庄子》近似的自然观和生命观。苏轼继承了《庄子》的生命即自然,自然即生命的思想,在苏轼看来,人的生命就应该从最自然的本真的情感出发,不应该有丝毫的世俗功利的考虑,自然的运行完全是自然而然的,人的生命也应该是自然而然的,离开了这种自然而然,就丢失了本心,失去了自由,人的生命也就形存实亡。

资

料

二

——http://blog.sina.com.cn/banzhuang

苏轼一生受儒释道三家文化影响很深。他前期都受儒学的影响,积极上进,渴望有所作为。“乌台诗案”后,他被剥夺了“有所作为”的权利,这时他内心佛老思想就起到很重要的作用,让他从“入世”走向“出世”。

1.南宋末刘辰翁说:“词至东坡,倾荡磊落,如诗,如文,如天地奇观。”——开创了词的豪放风格

2.苏轼受儒释道思想的影响,思想圆融通达,在他的词作中也表现了他旷达的人生态度和“宠辱不惊”的精神追求。

小

结

成熟是一种明亮而不刺眼的光辉,一种圆润而不腻耳的音响,一种不再需要对别人察颜观色的从容,一种终于停止向周围申诉求告的大气,一种无须声张的厚实,一种并不陡峭的高度。

——余秋雨《苏东坡突围》

课

后

作

业

1、背诵全词。

2、完成《苏轼的流放日记》,以苏轼的口吻,写出他被贬黄州后内心的挣扎与坚守。要求字数400字左右。

同学们,再见!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读