2011、10最新九年级人教版初中化学第二单元复习详解

文档属性

| 名称 | 2011、10最新九年级人教版初中化学第二单元复习详解 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 307.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2011-10-12 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2011、10最新九年级人教版初中化学

第二单元复习详解

知识点1:空气的成分及各成分的用途

空气的主要成分:重要性 成分

下列现象与空气中的什么成分有关:

①酥瓜子变软____________________________________

②石灰水变浑浊____________________________________

③大豆根瘤菌____________________________________

④支持呼吸____________________________________

(二)测定空气中氧气成分的实验

(1)原理;

装置

实验现象

对反应物的要求 对生成物的要求

误差分析

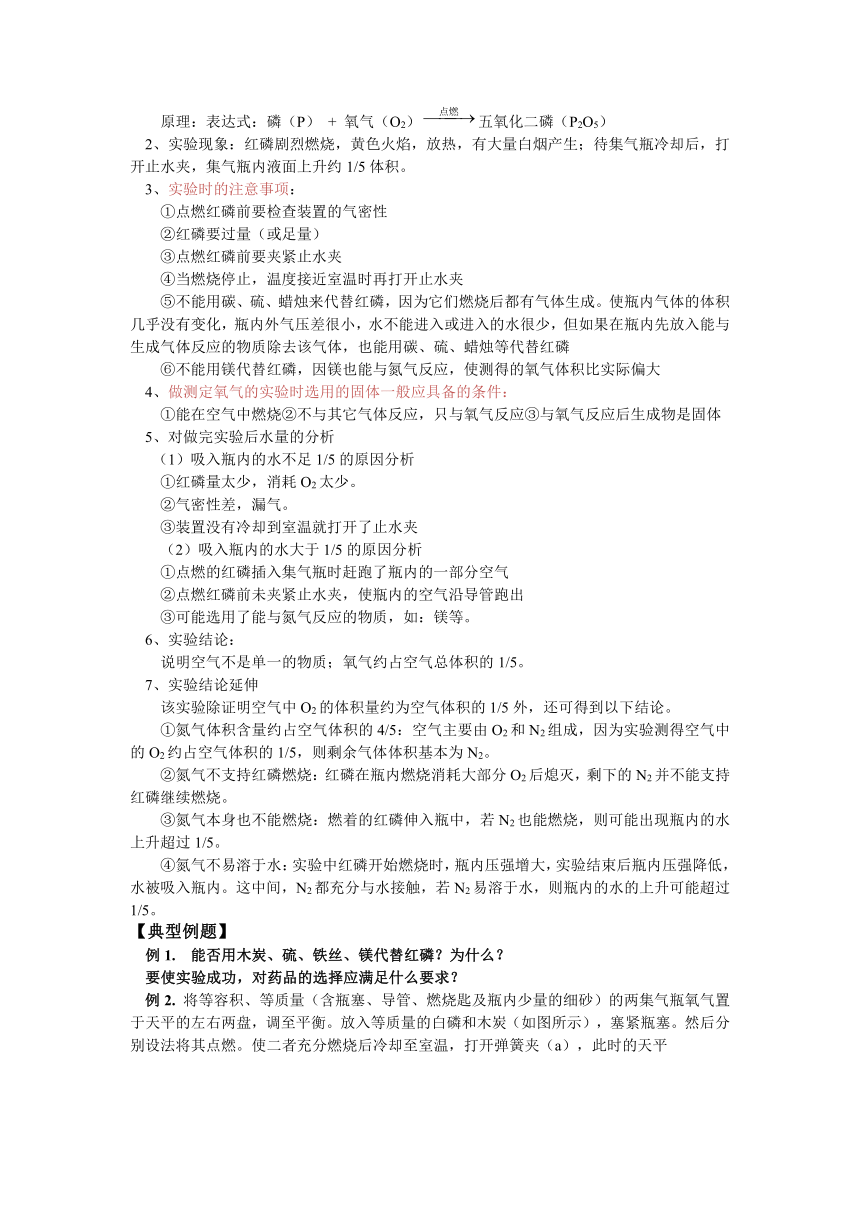

1、实验原理:在一个密闭的容器中,用一种足量的易燃的物质(如:红磷或白磷)与容器中的氧气反应,生成一种固体,燃烧停止,温度降到室温时,瓶内气压减小,如果将其打开与外界相连且一端伸入盛水烧杯中导管上的止水夹,烧杯中的水在大气压强的作用下,流入密闭容器内,进入的水的体积,填补消耗掉的氧气的体积。

原理:表达式:磷(P) + 氧气(O2)五氧化二磷(P2O5)

2、实验现象:红磷剧烈燃烧,黄色火焰,放热,有大量白烟产生;待集气瓶冷却后,打开止水夹,集气瓶内液面上升约1/5体积。

3、实验时的注意事项:

①点燃红磷前要检查装置的气密性

②红磷要过量(或足量)

③点燃红磷前要夹紧止水夹

④当燃烧停止,温度接近室温时再打开止水夹

⑤不能用碳、硫、蜡烛来代替红磷,因为它们燃烧后都有气体生成。使瓶内气体的体积几乎没有变化,瓶内外气压差很小,水不能进入或进入的水很少,但如果在瓶内先放入能与生成气体反应的物质除去该气体,也能用碳、硫、蜡烛等代替红磷

⑥不能用镁代替红磷,因镁也能与氮气反应,使测得的氧气体积比实际偏大

4、做测定氧气的实验时选用的固体一般应具备的条件:

①能在空气中燃烧②不与其它气体反应,只与氧气反应③与氧气反应后生成物是固体

5、对做完实验后水量的分析

(1)吸入瓶内的水不足1/5的原因分析

①红磷量太少,消耗O2太少。

②气密性差,漏气。

③装置没有冷却到室温就打开了止水夹

(2)吸入瓶内的水大于1/5的原因分析

①点燃的红磷插入集气瓶时赶跑了瓶内的一部分空气

②点燃红磷前未夹紧止水夹,使瓶内的空气沿导管跑出

③可能选用了能与氮气反应的物质,如:镁等。

6、实验结论:

说明空气不是单一的物质;氧气约占空气总体积的1/5。

7、实验结论延伸

该实验除证明空气中O2的体积量约为空气体积的1/5外,还可得到以下结论。

①氮气体积含量约占空气体积的4/5:空气主要由O2和N2组成,因为实验测得空气中的O2约占空气体积的1/5,则剩余气体体积基本为N2。

②氮气不支持红磷燃烧:红磷在瓶内燃烧消耗大部分O2后熄灭,剩下的N2并不能支持红磷继续燃烧。

③氮气本身也不能燃烧:燃着的红磷伸入瓶中,若N2也能燃烧,则可能出现瓶内的水上升超过1/5。

④氮气不易溶于水:实验中红磷开始燃烧时,瓶内压强增大,实验结束后瓶内压强降低,水被吸入瓶内。这中间,N2都充分与水接触,若N2易溶于水,则瓶内的水的上升可能超过1/5。

【典型例题】

能否用木炭、硫、铁丝、镁代替红磷?为什么?

要使实验成功,对药品的选择应满足什么要求?

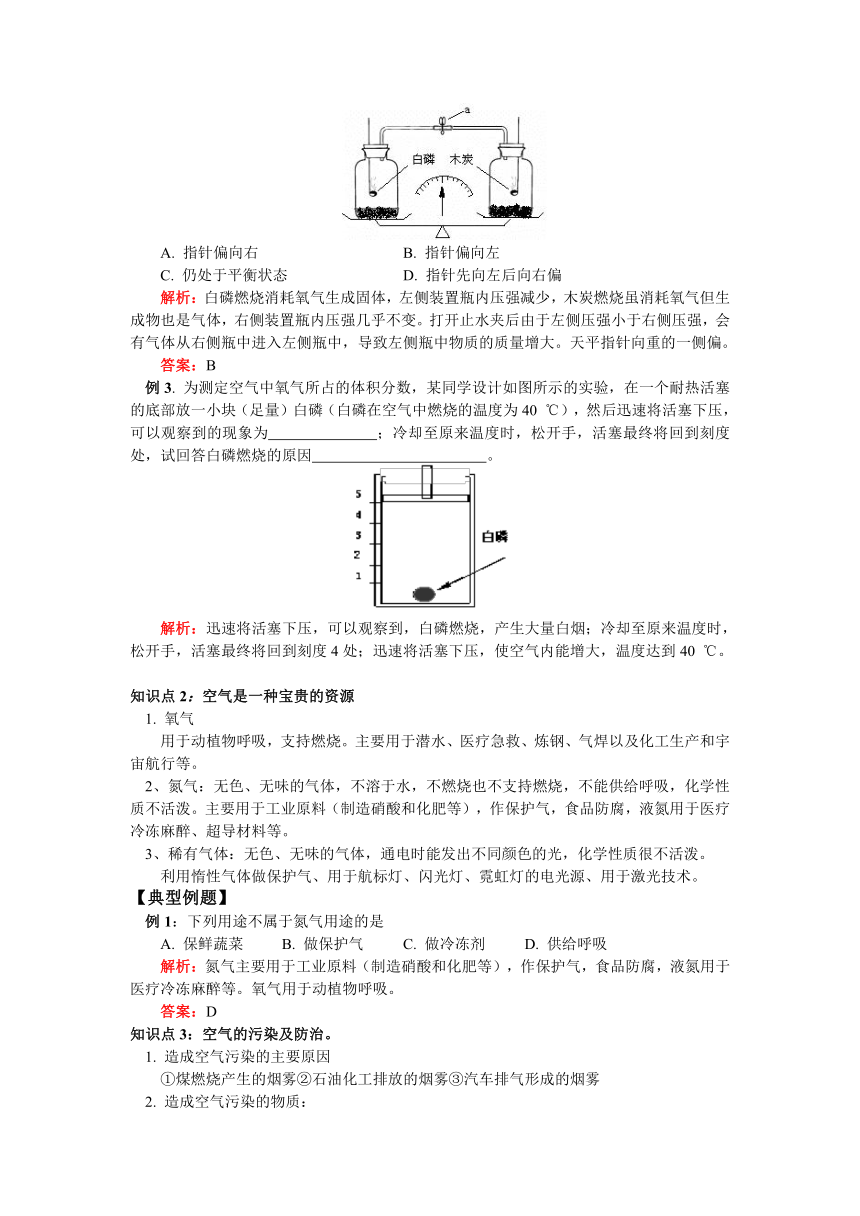

例2. 将等容积、等质量(含瓶塞、导管、燃烧匙及瓶内少量的细砂)的两集气瓶氧气置于天平的左右两盘,调至平衡。放入等质量的白磷和木炭(如图所示),塞紧瓶塞。然后分别设法将其点燃。使二者充分燃烧后冷却至室温,打开弹簧夹(a),此时的天平

A. 指针偏向右 B. 指针偏向左

C. 仍处于平衡状态 D. 指针先向左后向右偏

解析:白磷燃烧消耗氧气生成固体,左侧装置瓶内压强减少,木炭燃烧虽消耗氧气但生成物也是气体,右侧装置瓶内压强几乎不变。打开止水夹后由于左侧压强小于右侧压强,会有气体从右侧瓶中进入左侧瓶中,导致左侧瓶中物质的质量增大。天平指针向重的一侧偏。

答案:B

例3. 为测定空气中氧气所占的体积分数,某同学设计如图所示的实验,在一个耐热活塞的底部放一小块(足量)白磷(白磷在空气中燃烧的温度为40 ℃),然后迅速将活塞下压,可以观察到的现象为 ;冷却至原来温度时,松开手,活塞最终将回到刻度 处,试回答白磷燃烧的原因 。

解析:迅速将活塞下压,可以观察到,白磷燃烧,产生大量白烟;冷却至原来温度时,松开手,活塞最终将回到刻度4处;迅速将活塞下压,使空气内能增大,温度达到40 ℃。

知识点2:空气是一种宝贵的资源

1. 氧气

用于动植物呼吸,支持燃烧。主要用于潜水、医疗急救、炼钢、气焊以及化工生产和宇宙航行等。

2、氮气:无色、无味的气体,不溶于水,不燃烧也不支持燃烧,不能供给呼吸,化学性质不活泼。主要用于工业原料(制造硝酸和化肥等),作保护气,食品防腐,液氮用于医疗冷冻麻醉、超导材料等。

3、稀有气体:无色、无味的气体,通电时能发出不同颜色的光,化学性质很不活泼。

利用惰性气体做保护气、用于航标灯、闪光灯、霓虹灯的电光源、用于激光技术。

【典型例题】

例1:下列用途不属于氮气用途的是

A. 保鲜蔬菜 B. 做保护气 C. 做冷冻剂 D. 供给呼吸

解析:氮气主要用于工业原料(制造硝酸和化肥等),作保护气,食品防腐,液氮用于医疗冷冻麻醉等。氧气用于动植物呼吸。

答案:D

知识点3:空气的污染及防治。

1. 造成空气污染的主要原因

①煤燃烧产生的烟雾②石油化工排放的烟雾③汽车排气形成的烟雾

2. 造成空气污染的物质:

(1)有害气体:一氧化碳(CO)、二氧化氮(NO2)、二氧化硫(SO2)

(2)烟尘。

3. 防止和减少空气污染的方法

①工业三废的回收与处理 ②提高汽油、柴油质量

4. 防止空气污染的措施:加强大气质量监测,改善环境状态、植树造林、使用清洁能源。

5. 目前空气污染指数包括:一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、可吸入颗粒物、臭氧。

空气质量级别越大,空气质量越差。

【典型例题】

例1:下列物质与用途对应关系错误的是( )

A. 氧气——供人呼吸 B. 二氧化碳——造成酸雨

C. 氮气——作保护气 D. 稀有气体——填充霓虹灯

解析:造成酸雨的主要是二氧化硫、二氧化氮

答案:B

例2:人类需要洁净的空气。目前我国城市空气质量日报中的污染物不包括( )

A、可吸入颗粒物 B、二氧化碳 C、二氧化氮 D、二氧化硫

解析:二氧化碳不是大气污染物

答案:B

答案:C

知识点1:氧气的物理性质

(一)氧气的物理性质

1. 在通常状况下氧气是无色、无味的气体;

2. 比空气略重;

3. 不易溶于水;

4. 氧气(无色)液态氧(淡蓝色)固态氧(淡蓝色)

【典型例题】

例1:下列叙述不属于氧气物理性质的是

A、能使带火星的木条复燃 B、密度比空气略大

C、没有颜色,没有气味 D、不易溶于水

答案:A

例2:下列关于氧气物理性质的叙述,正确的是( )

A、氧气的密度比空气略小 B、液态氧是无色液体

C、氧气易溶解于水 D、通常状况下,氧气是一种无色、无味的气体

解析:要熟记氧气的物理性质并与上述四个选项的内容进行对照来判断正误。

答案:D

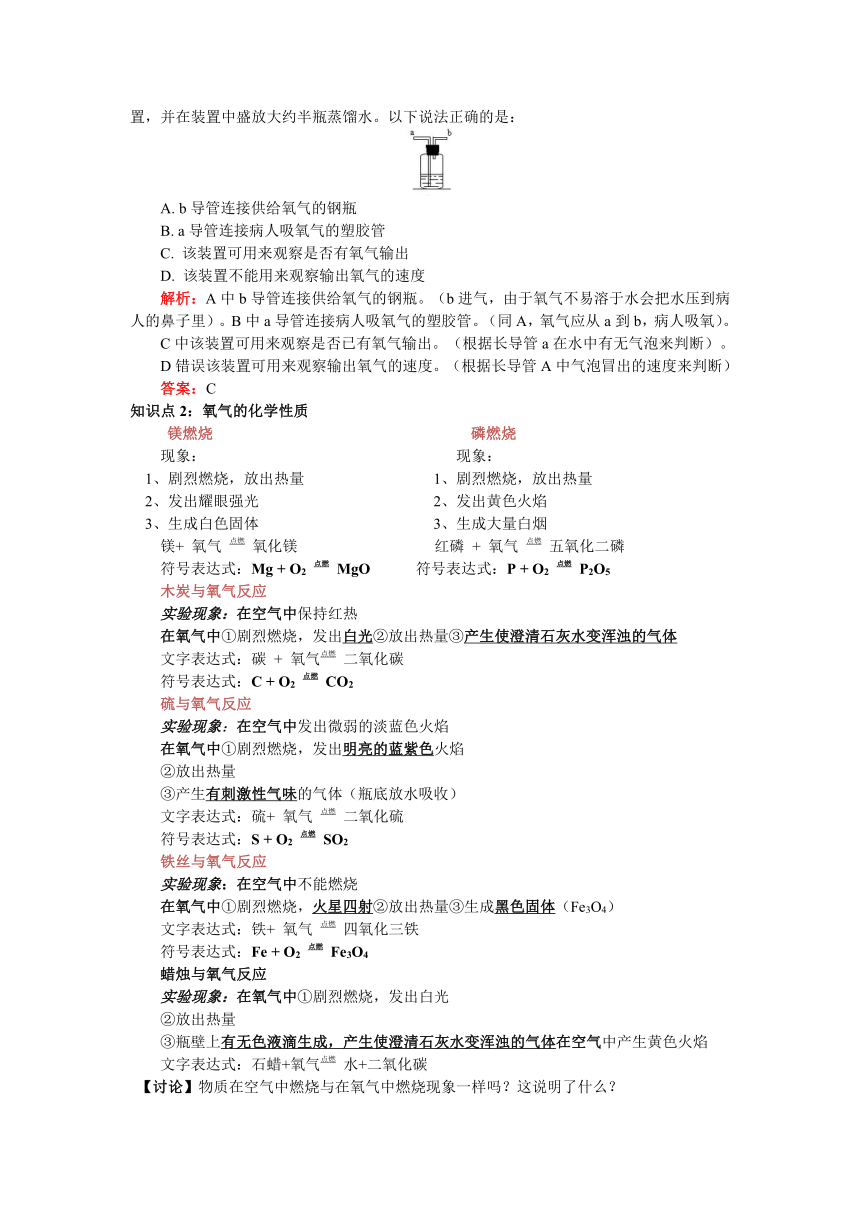

例3:如图所示装置,有洗气、储气等用途,在医院给病人输氧气时,也利用了类似的装置,并在装置中盛放大约半瓶蒸馏水。以下说法正确的是:

A. b导管连接供给氧气的钢瓶

B. a导管连接病人吸氧气的塑胶管

C. 该装置可用来观察是否有氧气输出

D. 该装置不能用来观察输出氧气的速度

解析:A中b导管连接供给氧气的钢瓶。(b进气,由于氧气不易溶于水会把水压到病人的鼻子里)。B中a导管连接病人吸氧气的塑胶管。(同A,氧气应从a到b,病人吸氧)。

C中该装置可用来观察是否已有氧气输出。(根据长导管a在水中有无气泡来判断)。

D错误该装置可用来观察输出氧气的速度。(根据长导管A中气泡冒出的速度来判断)

答案:C

知识点2:氧气的化学性质

镁燃烧 磷燃烧

现象: 现象:

1、剧烈燃烧,放出热量 1、剧烈燃烧,放出热量

2、发出耀眼强光 2、发出黄色火焰

3、生成白色固体 3、生成大量白烟

镁+ 氧气 点燃 氧化镁 红磷 + 氧气 点燃 五氧化二磷

符号表达式:Mg + O2 点燃 MgO 符号表达式:P + O2 点燃 P2O5

木炭与氧气反应

实验现象:在空气中保持红热

在氧气中①剧烈燃烧,发出白光②放出热量③产生使澄清石灰水变浑浊的气体

文字表达式:碳 + 氧气点燃 二氧化碳

符号表达式:C + O2 点燃 CO2

硫与氧气反应

实验现象:在空气中发出微弱的淡蓝色火焰

在氧气中①剧烈燃烧,发出明亮的蓝紫色火焰

②放出热量

③产生有刺激性气味的气体(瓶底放水吸收)

文字表达式:硫+ 氧气 点燃 二氧化硫

符号表达式:S + O2 点燃 SO2

铁丝与氧气反应

实验现象:在空气中不能燃烧

在氧气中①剧烈燃烧,火星四射②放出热量③生成黑色固体(Fe3O4)

文字表达式:铁+ 氧气 点燃 四氧化三铁

符号表达式:Fe + O2 点燃 Fe3O4

蜡烛与氧气反应

实验现象:在氧气中①剧烈燃烧,发出白光

②放出热量

③瓶壁上有无色液滴生成,产生使澄清石灰水变浑浊的气体在空气中产生黄色火焰

文字表达式:石蜡+氧气点燃 水+二氧化碳

【讨论】物质在空气中燃烧与在氧气中燃烧现象一样吗?这说明了什么?

【总结】1、物质在空气中燃烧主要是与空气中的氧气反应,反应的剧烈程度取决于氧气的含量,氧气含量越高(浓),燃烧越剧烈。

2、物质燃烧时有的有火焰,有的会发光,有的会冒烟。一般来说,气体燃烧会有火焰产生;固体直接燃烧产生光或火星;生成物有固体,一般都会产生烟。

【典型例题】

例1:下列四种实验现象,描述正确的是

A. 碳在氧气中燃烧生成二氧化碳 B. 红磷在空气中燃烧产生大量白色烟雾

C. 硫在空气中燃烧发出淡蓝色火焰 D. 铁丝在空气中剧烈燃烧,火星四射

答案:C

例2:对氧气的化学性质叙述正确的是( )

A、化学性质很活泼,能与所有的物质发生反应

B、物质与氧气反应时一定发光、发热、产生火焰

C、氧气有可燃性,是一种常用的燃料

D、氧气能够支持燃烧,能与许多物质发生反应

答案:D

例5:如图所示,两个装满氧气的集气瓶,用带火星的小木条分别迅速插入瓶中,观察到木条都复燃,并且在甲中燃烧比乙中更旺。上述实验现象说明了氧气具有的性质是

(1)

(2)

甲 乙

解析:“木条复燃”说明氧气具有“支持燃烧”的性质。“甲中燃烧比乙中更旺”说明甲瓶氧气浓度大于乙瓶氧气,而开始时氧气是相同的,说明乙瓶倒放时由于氧气密度大于空气而向下沉,导致乙瓶浓度变小。

答案:(1)氧气能够支持燃烧(2)氧气的密度比空气大(顺序可颠倒)

上述反应的共同点:①都是物质和氧气的反应;反应都伴随发光、放热 现象。

制取氧气

知识点3:氧气的工业制法:

一)自然界氧气的获得:主要是来源于绿色植物的光合作用

二氧化碳 + 水 葡萄糖 + 氧气

二)工业制法(分离液态空气法)

(1)具体过程

(2)注意:该过程是物理变化还是化学变化?

【典型例题】

例1:将一根燃着的木条置于盛有液态空气的敞口容器上方时,观察到的现象是

A、熄灭 B、燃烧得更旺 C、无明显变化 D、先燃烧更旺后熄灭

解析:液氮的沸点低于液氧的沸点,液态空气敞口放置时液态氮气会先转化为气体逸散出来,而氮气具有不燃烧,也不支持燃烧的性质,此时容器上方燃着的木条会熄灭。

答案:A

知识点4:氧气的实验室制法

实验室制取氧气的反应原理:

1、药品:实验室里常使用(1)过氧化氢溶液、(2)氯酸钾、(3)高锰酸钾等含氧物质制取氧气。

药品 过氧化氢 二氧化锰 氯酸钾 高锰酸钾

化学式 H2O2 MnO2 KClO3 KMnO4

色、态 无色、液 黑、粉末 白、固 紫黑、固

溶水性 溶(无色溶液) 不溶 溶(无色溶液) 溶(紫色溶液)

2、反应原理:

(1)过氧化氢水 + 氧气

H2O2H2O + O2

(2)氯酸钾氯化钾+氧气

KClO3KCl+O2

(3)高锰酸钾锰酸钾 + 二氧化锰+ 氧气

KMnO4K2MnO4 + MnO2+ O2

如何选择实验室制气装置?

3、装置选择:

*发生装置的选择:根据反应物的状态和所需条件

过氧化氢 高锰酸钾(氯酸钾)

反应物状态 液态+固态 固态

反应条件 不需要加热 需要加热

*收集装置的选择:根据气体的密度和溶解性

密度:氧气> 空气 氧气不易溶于水,也不与水发生反应。

且不与空气中的成分反应

向上排空气法收集 排水取气法收集

(1)高锰酸钾制取氧气

注意事项:

①试管口要略微向下倾斜:防止水倒流,使试管底部破裂。

②导气管伸入发生装置内要稍露出橡皮塞:有利于产生的气体排出。

③试管口塞一团棉花:防止高锰酸钾粉末进入导气管,污染制取的气体和水槽中的水。

④ 排气法收集气体时,导气管要伸入到接近集气瓶底部:有利于集气瓶内空气排出,使收集的气体更纯。

排水法收集时,等瓶子里的水排完以后,在水面下用玻璃片盖住瓶口。小心地把瓶子移出水槽,正放在桌子上。

⑤实验结束后,先将导气管移出水面,然后熄灭酒精灯:防止水槽中的水倒流,炸裂试管。

实验步骤:

①仪器组装:先下后上,从左到右的顺序。

②气密性检查:将导管的一端浸入水槽中,用手紧握试管外壁,若水中的导管口有气泡冒出,证明装置不漏气。松开手后,导管口出现一段水柱。

③ 装入药品:按粉末状固体取用的方法(药匙或纸槽)。试管口要放一小团棉花

④ 加热药品:先使试管均匀受热,后在反应物部位用酒精灯外焰由前向后加热。

⑤收集气体:若用排水集气法收集气体,当气泡均匀冒出时再收集

⑥检验及验满:用带火星的木条伸入试管中,发现木条复燃,说明是氧气;用带火星的木条靠近集气瓶口部,木条复燃,证明已满。

⑦撤出导气管后再熄灭酒精灯

⑧整理仪器

可简单归纳为:“茶(查)、庄(装)、定、点、收、利(离)、息(熄)”

(2)双氧水(过氧化氢)制取氧气

注意事项:

①分液漏斗可以用长颈漏斗代替,但其下端应该深入液面以下,防止生成的气体从长颈漏斗中逸出;

②导管只需略微伸入试管塞

③气密性检查:用止水夹关闭,打开分液漏斗活塞,向漏斗中加入水,水面不持续下降,就说明气密性良好。

④装药品时,先装固体后装液体

⑤该装置的优点:可以控制反应的开始与结束,可以随时添加液体。

【典型例题】

例1:一氧化氮(NO)在常温下是一种无色气体,难溶于水,密度比空气略大,能跟空气中的氧气迅速发生化学反应生成红棕色的二氧化氮(NO2)气体。实验室要收集一瓶一氧化氮气体,应采用的方法是( )

A、用排水法 B、用向上排空气法

C、用排水法或向上排空气法 D、用向下排空气法

排水法:收集的气体应有的性质:该气体难溶于水,也不与水发生反应。

排空气法:

①向上排空气法:该气体的密度比空气大 且不与空气中的成分反应

②向下排空气法:该气体的密度比空气小并无毒(若有毒,应采取适当的方法对外泄气体进行处理)。

由此可知,NO应用排水法收集。

答案:A

例2:某同学加热氯酸钾制取氧气,错把高锰酸钾当作二氧化锰加入氯酸钾内,其结果与只加入氯酸钾相比,正确的是( )

A.反应速率不变 B.生成氧气的质量不变

C.反应速率加快,生成氧气的质量增加

D.反应速率加快,生成氧气的质量不变

例3:将一种黑色固体A和一种无色液体B混合 ,生成无色无味气体C,加热暗紫色固体E 同时得到A和C;无色气体C能使带火星木条复燃。将银白色固体D放入盛有C的集气瓶中燃烧,火星四射,生成黑色固体F,并放出热量。

试判断A~F各为何种物质?写出化学式或名称:

A_______________ B_________________ C__________________

D________________ E_________________ F__________________

解析:这是一道推断题,解推断题的关键就是找准突破口。突破口可以是反应条件、特殊的颜色、特殊的反应现象、特殊的结构、用途等。此题中根据“无色气体C能使带火星木条复燃。”可确定C为氧气,在氧气中燃烧产生“火星四射”现象的物质是铁丝,生成的黑色固体是四氧化三铁。根据制氧气的方法可知:能得到氧气的暗紫色固体E是高锰酸钾,能制得氧气的另一种方法是过氧化氢无色溶液和黑色的二氧化锰粉末。

答案:A:二氧化锰MnO2 B:过氧化氢H2O2 C:氧气 O2

D:铁丝Fe E:高锰酸钾KMnO4 F:四氧化三铁Fe3O4

性质决定用途,用途体现性质

三、概念复习归纳:

1、物质的分类:物质 混合物

纯净物:

1、纯净物:由一种物质组成的,“纯净”是相对的,绝对纯净的物质是没有的,只要杂质含量低,不至于对生产和科学研究产生影响的物质就是纯净物。

2、混合物:两种或多种物质组成的,这些物质相互间没有发生化学反应,各物质都保持各自的性质。

混合物 纯净物

定义 不同种物质组成 一种物质组成

组成 不固定 固定(有专门的化学符号)

性质 各物质均保持各自性质 有确定的性质

举例 空气、糖水、碘酒 铁Fe、氧气O2、镁Mg、水H2O、二氧化碳CO2五氧化二磷P2O5

注意:划分纯净物、混合物的标准是根据物质的种类来划分的。只含一种物质的就属于纯净物,含有几种物质的就属于混合物。

【典型例题】

例1:在“测定空气中氧气的含量”的实验中,最后集气瓶内剩余的气体的成分是( )

A、纯净的氮气

B、五氧化二磷

C、主要成份为氮气的混合气体

D、主要成份为氮气和氧气

解析:要明确空气的组成,以及测定氧气含量的原理

答案:C

例2:下列物质中属于纯净物的是( )

A、洁净的空气 B、纯净的食盐水 C、冰水混合物 D、水泥砂浆

解析:识别纯净物与混合物时,要理解物质的本质,不能被“纯净”、“洁净”、“混合”等词语所迷惑。纯净物有固定的组成和性质,可用化学式表示,因此根据物质是否有固定的性质和化学式也可判断是不是纯净物。

化合反应

化学反应的其本类型:

分解反应 (氧化反应不属于化学反应的基本类型)

知识点3:化合反应、氧化反应 分解反应

1、化合反应:(1)定义:由两种或两种以上的物质生成另一种物质的反应。

(2)特点:“多变一” A+B→AB

2、氧化反应:物质跟氧发生的反应。

3、分解反应:由一种物质生成两种或两种以上其它物质的反应,叫分解反应。

概括为“一变多”。AB=A+B

【典型例题】

例1:盐加入水中得到盐水是否为化合反应?为什么?

解析:不是。因为盐与水形成盐水不属于化学反应,而化合反应是化学反应的类型。

例2:下列叙述中正确的是( )

A、氧化反应一定是化合反应

B、凡是两种或两种以上物质发生的反应就属于化合反应

C、物质只有和氧气发生的反应才是氧化反应

D、镁条在空气中燃烧既属于氧化反应,又属于化合反应

答案:D

例3:下列变化属于分解反应的是( )

A、从空气中分离出氧气和氮气

B、加热高锰酸钾制取氧气

C、红磷在氧气中燃烧生成五氧化二磷

D、蜡烛在氧气中燃烧生成二氧化碳和水

解析:分解反应是一种物质生成两种或两种以上物质的化学反应。由此不难判断B是分解反应。

答案:B

一变

催化剂的概念:

二不变

第二单元复习详解

知识点1:空气的成分及各成分的用途

空气的主要成分:重要性 成分

下列现象与空气中的什么成分有关:

①酥瓜子变软____________________________________

②石灰水变浑浊____________________________________

③大豆根瘤菌____________________________________

④支持呼吸____________________________________

(二)测定空气中氧气成分的实验

(1)原理;

装置

实验现象

对反应物的要求 对生成物的要求

误差分析

1、实验原理:在一个密闭的容器中,用一种足量的易燃的物质(如:红磷或白磷)与容器中的氧气反应,生成一种固体,燃烧停止,温度降到室温时,瓶内气压减小,如果将其打开与外界相连且一端伸入盛水烧杯中导管上的止水夹,烧杯中的水在大气压强的作用下,流入密闭容器内,进入的水的体积,填补消耗掉的氧气的体积。

原理:表达式:磷(P) + 氧气(O2)五氧化二磷(P2O5)

2、实验现象:红磷剧烈燃烧,黄色火焰,放热,有大量白烟产生;待集气瓶冷却后,打开止水夹,集气瓶内液面上升约1/5体积。

3、实验时的注意事项:

①点燃红磷前要检查装置的气密性

②红磷要过量(或足量)

③点燃红磷前要夹紧止水夹

④当燃烧停止,温度接近室温时再打开止水夹

⑤不能用碳、硫、蜡烛来代替红磷,因为它们燃烧后都有气体生成。使瓶内气体的体积几乎没有变化,瓶内外气压差很小,水不能进入或进入的水很少,但如果在瓶内先放入能与生成气体反应的物质除去该气体,也能用碳、硫、蜡烛等代替红磷

⑥不能用镁代替红磷,因镁也能与氮气反应,使测得的氧气体积比实际偏大

4、做测定氧气的实验时选用的固体一般应具备的条件:

①能在空气中燃烧②不与其它气体反应,只与氧气反应③与氧气反应后生成物是固体

5、对做完实验后水量的分析

(1)吸入瓶内的水不足1/5的原因分析

①红磷量太少,消耗O2太少。

②气密性差,漏气。

③装置没有冷却到室温就打开了止水夹

(2)吸入瓶内的水大于1/5的原因分析

①点燃的红磷插入集气瓶时赶跑了瓶内的一部分空气

②点燃红磷前未夹紧止水夹,使瓶内的空气沿导管跑出

③可能选用了能与氮气反应的物质,如:镁等。

6、实验结论:

说明空气不是单一的物质;氧气约占空气总体积的1/5。

7、实验结论延伸

该实验除证明空气中O2的体积量约为空气体积的1/5外,还可得到以下结论。

①氮气体积含量约占空气体积的4/5:空气主要由O2和N2组成,因为实验测得空气中的O2约占空气体积的1/5,则剩余气体体积基本为N2。

②氮气不支持红磷燃烧:红磷在瓶内燃烧消耗大部分O2后熄灭,剩下的N2并不能支持红磷继续燃烧。

③氮气本身也不能燃烧:燃着的红磷伸入瓶中,若N2也能燃烧,则可能出现瓶内的水上升超过1/5。

④氮气不易溶于水:实验中红磷开始燃烧时,瓶内压强增大,实验结束后瓶内压强降低,水被吸入瓶内。这中间,N2都充分与水接触,若N2易溶于水,则瓶内的水的上升可能超过1/5。

【典型例题】

能否用木炭、硫、铁丝、镁代替红磷?为什么?

要使实验成功,对药品的选择应满足什么要求?

例2. 将等容积、等质量(含瓶塞、导管、燃烧匙及瓶内少量的细砂)的两集气瓶氧气置于天平的左右两盘,调至平衡。放入等质量的白磷和木炭(如图所示),塞紧瓶塞。然后分别设法将其点燃。使二者充分燃烧后冷却至室温,打开弹簧夹(a),此时的天平

A. 指针偏向右 B. 指针偏向左

C. 仍处于平衡状态 D. 指针先向左后向右偏

解析:白磷燃烧消耗氧气生成固体,左侧装置瓶内压强减少,木炭燃烧虽消耗氧气但生成物也是气体,右侧装置瓶内压强几乎不变。打开止水夹后由于左侧压强小于右侧压强,会有气体从右侧瓶中进入左侧瓶中,导致左侧瓶中物质的质量增大。天平指针向重的一侧偏。

答案:B

例3. 为测定空气中氧气所占的体积分数,某同学设计如图所示的实验,在一个耐热活塞的底部放一小块(足量)白磷(白磷在空气中燃烧的温度为40 ℃),然后迅速将活塞下压,可以观察到的现象为 ;冷却至原来温度时,松开手,活塞最终将回到刻度 处,试回答白磷燃烧的原因 。

解析:迅速将活塞下压,可以观察到,白磷燃烧,产生大量白烟;冷却至原来温度时,松开手,活塞最终将回到刻度4处;迅速将活塞下压,使空气内能增大,温度达到40 ℃。

知识点2:空气是一种宝贵的资源

1. 氧气

用于动植物呼吸,支持燃烧。主要用于潜水、医疗急救、炼钢、气焊以及化工生产和宇宙航行等。

2、氮气:无色、无味的气体,不溶于水,不燃烧也不支持燃烧,不能供给呼吸,化学性质不活泼。主要用于工业原料(制造硝酸和化肥等),作保护气,食品防腐,液氮用于医疗冷冻麻醉、超导材料等。

3、稀有气体:无色、无味的气体,通电时能发出不同颜色的光,化学性质很不活泼。

利用惰性气体做保护气、用于航标灯、闪光灯、霓虹灯的电光源、用于激光技术。

【典型例题】

例1:下列用途不属于氮气用途的是

A. 保鲜蔬菜 B. 做保护气 C. 做冷冻剂 D. 供给呼吸

解析:氮气主要用于工业原料(制造硝酸和化肥等),作保护气,食品防腐,液氮用于医疗冷冻麻醉等。氧气用于动植物呼吸。

答案:D

知识点3:空气的污染及防治。

1. 造成空气污染的主要原因

①煤燃烧产生的烟雾②石油化工排放的烟雾③汽车排气形成的烟雾

2. 造成空气污染的物质:

(1)有害气体:一氧化碳(CO)、二氧化氮(NO2)、二氧化硫(SO2)

(2)烟尘。

3. 防止和减少空气污染的方法

①工业三废的回收与处理 ②提高汽油、柴油质量

4. 防止空气污染的措施:加强大气质量监测,改善环境状态、植树造林、使用清洁能源。

5. 目前空气污染指数包括:一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、可吸入颗粒物、臭氧。

空气质量级别越大,空气质量越差。

【典型例题】

例1:下列物质与用途对应关系错误的是( )

A. 氧气——供人呼吸 B. 二氧化碳——造成酸雨

C. 氮气——作保护气 D. 稀有气体——填充霓虹灯

解析:造成酸雨的主要是二氧化硫、二氧化氮

答案:B

例2:人类需要洁净的空气。目前我国城市空气质量日报中的污染物不包括( )

A、可吸入颗粒物 B、二氧化碳 C、二氧化氮 D、二氧化硫

解析:二氧化碳不是大气污染物

答案:B

答案:C

知识点1:氧气的物理性质

(一)氧气的物理性质

1. 在通常状况下氧气是无色、无味的气体;

2. 比空气略重;

3. 不易溶于水;

4. 氧气(无色)液态氧(淡蓝色)固态氧(淡蓝色)

【典型例题】

例1:下列叙述不属于氧气物理性质的是

A、能使带火星的木条复燃 B、密度比空气略大

C、没有颜色,没有气味 D、不易溶于水

答案:A

例2:下列关于氧气物理性质的叙述,正确的是( )

A、氧气的密度比空气略小 B、液态氧是无色液体

C、氧气易溶解于水 D、通常状况下,氧气是一种无色、无味的气体

解析:要熟记氧气的物理性质并与上述四个选项的内容进行对照来判断正误。

答案:D

例3:如图所示装置,有洗气、储气等用途,在医院给病人输氧气时,也利用了类似的装置,并在装置中盛放大约半瓶蒸馏水。以下说法正确的是:

A. b导管连接供给氧气的钢瓶

B. a导管连接病人吸氧气的塑胶管

C. 该装置可用来观察是否有氧气输出

D. 该装置不能用来观察输出氧气的速度

解析:A中b导管连接供给氧气的钢瓶。(b进气,由于氧气不易溶于水会把水压到病人的鼻子里)。B中a导管连接病人吸氧气的塑胶管。(同A,氧气应从a到b,病人吸氧)。

C中该装置可用来观察是否已有氧气输出。(根据长导管a在水中有无气泡来判断)。

D错误该装置可用来观察输出氧气的速度。(根据长导管A中气泡冒出的速度来判断)

答案:C

知识点2:氧气的化学性质

镁燃烧 磷燃烧

现象: 现象:

1、剧烈燃烧,放出热量 1、剧烈燃烧,放出热量

2、发出耀眼强光 2、发出黄色火焰

3、生成白色固体 3、生成大量白烟

镁+ 氧气 点燃 氧化镁 红磷 + 氧气 点燃 五氧化二磷

符号表达式:Mg + O2 点燃 MgO 符号表达式:P + O2 点燃 P2O5

木炭与氧气反应

实验现象:在空气中保持红热

在氧气中①剧烈燃烧,发出白光②放出热量③产生使澄清石灰水变浑浊的气体

文字表达式:碳 + 氧气点燃 二氧化碳

符号表达式:C + O2 点燃 CO2

硫与氧气反应

实验现象:在空气中发出微弱的淡蓝色火焰

在氧气中①剧烈燃烧,发出明亮的蓝紫色火焰

②放出热量

③产生有刺激性气味的气体(瓶底放水吸收)

文字表达式:硫+ 氧气 点燃 二氧化硫

符号表达式:S + O2 点燃 SO2

铁丝与氧气反应

实验现象:在空气中不能燃烧

在氧气中①剧烈燃烧,火星四射②放出热量③生成黑色固体(Fe3O4)

文字表达式:铁+ 氧气 点燃 四氧化三铁

符号表达式:Fe + O2 点燃 Fe3O4

蜡烛与氧气反应

实验现象:在氧气中①剧烈燃烧,发出白光

②放出热量

③瓶壁上有无色液滴生成,产生使澄清石灰水变浑浊的气体在空气中产生黄色火焰

文字表达式:石蜡+氧气点燃 水+二氧化碳

【讨论】物质在空气中燃烧与在氧气中燃烧现象一样吗?这说明了什么?

【总结】1、物质在空气中燃烧主要是与空气中的氧气反应,反应的剧烈程度取决于氧气的含量,氧气含量越高(浓),燃烧越剧烈。

2、物质燃烧时有的有火焰,有的会发光,有的会冒烟。一般来说,气体燃烧会有火焰产生;固体直接燃烧产生光或火星;生成物有固体,一般都会产生烟。

【典型例题】

例1:下列四种实验现象,描述正确的是

A. 碳在氧气中燃烧生成二氧化碳 B. 红磷在空气中燃烧产生大量白色烟雾

C. 硫在空气中燃烧发出淡蓝色火焰 D. 铁丝在空气中剧烈燃烧,火星四射

答案:C

例2:对氧气的化学性质叙述正确的是( )

A、化学性质很活泼,能与所有的物质发生反应

B、物质与氧气反应时一定发光、发热、产生火焰

C、氧气有可燃性,是一种常用的燃料

D、氧气能够支持燃烧,能与许多物质发生反应

答案:D

例5:如图所示,两个装满氧气的集气瓶,用带火星的小木条分别迅速插入瓶中,观察到木条都复燃,并且在甲中燃烧比乙中更旺。上述实验现象说明了氧气具有的性质是

(1)

(2)

甲 乙

解析:“木条复燃”说明氧气具有“支持燃烧”的性质。“甲中燃烧比乙中更旺”说明甲瓶氧气浓度大于乙瓶氧气,而开始时氧气是相同的,说明乙瓶倒放时由于氧气密度大于空气而向下沉,导致乙瓶浓度变小。

答案:(1)氧气能够支持燃烧(2)氧气的密度比空气大(顺序可颠倒)

上述反应的共同点:①都是物质和氧气的反应;反应都伴随发光、放热 现象。

制取氧气

知识点3:氧气的工业制法:

一)自然界氧气的获得:主要是来源于绿色植物的光合作用

二氧化碳 + 水 葡萄糖 + 氧气

二)工业制法(分离液态空气法)

(1)具体过程

(2)注意:该过程是物理变化还是化学变化?

【典型例题】

例1:将一根燃着的木条置于盛有液态空气的敞口容器上方时,观察到的现象是

A、熄灭 B、燃烧得更旺 C、无明显变化 D、先燃烧更旺后熄灭

解析:液氮的沸点低于液氧的沸点,液态空气敞口放置时液态氮气会先转化为气体逸散出来,而氮气具有不燃烧,也不支持燃烧的性质,此时容器上方燃着的木条会熄灭。

答案:A

知识点4:氧气的实验室制法

实验室制取氧气的反应原理:

1、药品:实验室里常使用(1)过氧化氢溶液、(2)氯酸钾、(3)高锰酸钾等含氧物质制取氧气。

药品 过氧化氢 二氧化锰 氯酸钾 高锰酸钾

化学式 H2O2 MnO2 KClO3 KMnO4

色、态 无色、液 黑、粉末 白、固 紫黑、固

溶水性 溶(无色溶液) 不溶 溶(无色溶液) 溶(紫色溶液)

2、反应原理:

(1)过氧化氢水 + 氧气

H2O2H2O + O2

(2)氯酸钾氯化钾+氧气

KClO3KCl+O2

(3)高锰酸钾锰酸钾 + 二氧化锰+ 氧气

KMnO4K2MnO4 + MnO2+ O2

如何选择实验室制气装置?

3、装置选择:

*发生装置的选择:根据反应物的状态和所需条件

过氧化氢 高锰酸钾(氯酸钾)

反应物状态 液态+固态 固态

反应条件 不需要加热 需要加热

*收集装置的选择:根据气体的密度和溶解性

密度:氧气> 空气 氧气不易溶于水,也不与水发生反应。

且不与空气中的成分反应

向上排空气法收集 排水取气法收集

(1)高锰酸钾制取氧气

注意事项:

①试管口要略微向下倾斜:防止水倒流,使试管底部破裂。

②导气管伸入发生装置内要稍露出橡皮塞:有利于产生的气体排出。

③试管口塞一团棉花:防止高锰酸钾粉末进入导气管,污染制取的气体和水槽中的水。

④ 排气法收集气体时,导气管要伸入到接近集气瓶底部:有利于集气瓶内空气排出,使收集的气体更纯。

排水法收集时,等瓶子里的水排完以后,在水面下用玻璃片盖住瓶口。小心地把瓶子移出水槽,正放在桌子上。

⑤实验结束后,先将导气管移出水面,然后熄灭酒精灯:防止水槽中的水倒流,炸裂试管。

实验步骤:

①仪器组装:先下后上,从左到右的顺序。

②气密性检查:将导管的一端浸入水槽中,用手紧握试管外壁,若水中的导管口有气泡冒出,证明装置不漏气。松开手后,导管口出现一段水柱。

③ 装入药品:按粉末状固体取用的方法(药匙或纸槽)。试管口要放一小团棉花

④ 加热药品:先使试管均匀受热,后在反应物部位用酒精灯外焰由前向后加热。

⑤收集气体:若用排水集气法收集气体,当气泡均匀冒出时再收集

⑥检验及验满:用带火星的木条伸入试管中,发现木条复燃,说明是氧气;用带火星的木条靠近集气瓶口部,木条复燃,证明已满。

⑦撤出导气管后再熄灭酒精灯

⑧整理仪器

可简单归纳为:“茶(查)、庄(装)、定、点、收、利(离)、息(熄)”

(2)双氧水(过氧化氢)制取氧气

注意事项:

①分液漏斗可以用长颈漏斗代替,但其下端应该深入液面以下,防止生成的气体从长颈漏斗中逸出;

②导管只需略微伸入试管塞

③气密性检查:用止水夹关闭,打开分液漏斗活塞,向漏斗中加入水,水面不持续下降,就说明气密性良好。

④装药品时,先装固体后装液体

⑤该装置的优点:可以控制反应的开始与结束,可以随时添加液体。

【典型例题】

例1:一氧化氮(NO)在常温下是一种无色气体,难溶于水,密度比空气略大,能跟空气中的氧气迅速发生化学反应生成红棕色的二氧化氮(NO2)气体。实验室要收集一瓶一氧化氮气体,应采用的方法是( )

A、用排水法 B、用向上排空气法

C、用排水法或向上排空气法 D、用向下排空气法

排水法:收集的气体应有的性质:该气体难溶于水,也不与水发生反应。

排空气法:

①向上排空气法:该气体的密度比空气大 且不与空气中的成分反应

②向下排空气法:该气体的密度比空气小并无毒(若有毒,应采取适当的方法对外泄气体进行处理)。

由此可知,NO应用排水法收集。

答案:A

例2:某同学加热氯酸钾制取氧气,错把高锰酸钾当作二氧化锰加入氯酸钾内,其结果与只加入氯酸钾相比,正确的是( )

A.反应速率不变 B.生成氧气的质量不变

C.反应速率加快,生成氧气的质量增加

D.反应速率加快,生成氧气的质量不变

例3:将一种黑色固体A和一种无色液体B混合 ,生成无色无味气体C,加热暗紫色固体E 同时得到A和C;无色气体C能使带火星木条复燃。将银白色固体D放入盛有C的集气瓶中燃烧,火星四射,生成黑色固体F,并放出热量。

试判断A~F各为何种物质?写出化学式或名称:

A_______________ B_________________ C__________________

D________________ E_________________ F__________________

解析:这是一道推断题,解推断题的关键就是找准突破口。突破口可以是反应条件、特殊的颜色、特殊的反应现象、特殊的结构、用途等。此题中根据“无色气体C能使带火星木条复燃。”可确定C为氧气,在氧气中燃烧产生“火星四射”现象的物质是铁丝,生成的黑色固体是四氧化三铁。根据制氧气的方法可知:能得到氧气的暗紫色固体E是高锰酸钾,能制得氧气的另一种方法是过氧化氢无色溶液和黑色的二氧化锰粉末。

答案:A:二氧化锰MnO2 B:过氧化氢H2O2 C:氧气 O2

D:铁丝Fe E:高锰酸钾KMnO4 F:四氧化三铁Fe3O4

性质决定用途,用途体现性质

三、概念复习归纳:

1、物质的分类:物质 混合物

纯净物:

1、纯净物:由一种物质组成的,“纯净”是相对的,绝对纯净的物质是没有的,只要杂质含量低,不至于对生产和科学研究产生影响的物质就是纯净物。

2、混合物:两种或多种物质组成的,这些物质相互间没有发生化学反应,各物质都保持各自的性质。

混合物 纯净物

定义 不同种物质组成 一种物质组成

组成 不固定 固定(有专门的化学符号)

性质 各物质均保持各自性质 有确定的性质

举例 空气、糖水、碘酒 铁Fe、氧气O2、镁Mg、水H2O、二氧化碳CO2五氧化二磷P2O5

注意:划分纯净物、混合物的标准是根据物质的种类来划分的。只含一种物质的就属于纯净物,含有几种物质的就属于混合物。

【典型例题】

例1:在“测定空气中氧气的含量”的实验中,最后集气瓶内剩余的气体的成分是( )

A、纯净的氮气

B、五氧化二磷

C、主要成份为氮气的混合气体

D、主要成份为氮气和氧气

解析:要明确空气的组成,以及测定氧气含量的原理

答案:C

例2:下列物质中属于纯净物的是( )

A、洁净的空气 B、纯净的食盐水 C、冰水混合物 D、水泥砂浆

解析:识别纯净物与混合物时,要理解物质的本质,不能被“纯净”、“洁净”、“混合”等词语所迷惑。纯净物有固定的组成和性质,可用化学式表示,因此根据物质是否有固定的性质和化学式也可判断是不是纯净物。

化合反应

化学反应的其本类型:

分解反应 (氧化反应不属于化学反应的基本类型)

知识点3:化合反应、氧化反应 分解反应

1、化合反应:(1)定义:由两种或两种以上的物质生成另一种物质的反应。

(2)特点:“多变一” A+B→AB

2、氧化反应:物质跟氧发生的反应。

3、分解反应:由一种物质生成两种或两种以上其它物质的反应,叫分解反应。

概括为“一变多”。AB=A+B

【典型例题】

例1:盐加入水中得到盐水是否为化合反应?为什么?

解析:不是。因为盐与水形成盐水不属于化学反应,而化合反应是化学反应的类型。

例2:下列叙述中正确的是( )

A、氧化反应一定是化合反应

B、凡是两种或两种以上物质发生的反应就属于化合反应

C、物质只有和氧气发生的反应才是氧化反应

D、镁条在空气中燃烧既属于氧化反应,又属于化合反应

答案:D

例3:下列变化属于分解反应的是( )

A、从空气中分离出氧气和氮气

B、加热高锰酸钾制取氧气

C、红磷在氧气中燃烧生成五氧化二磷

D、蜡烛在氧气中燃烧生成二氧化碳和水

解析:分解反应是一种物质生成两种或两种以上物质的化学反应。由此不难判断B是分解反应。

答案:B

一变

催化剂的概念:

二不变

同课章节目录

- 绪言 化学使世界变得更加绚丽多彩

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的结构

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题 1 质量守恒定律

- 课题 2 如何正确书写化学方程式

- 课题 3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题 1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动 3 燃烧的条件