广东省2021年中考语文专项复习现代文阅读-第三章(第13部分) 课件(共57张PPT)

文档属性

| 名称 | 广东省2021年中考语文专项复习现代文阅读-第三章(第13部分) 课件(共57张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 294.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-10-31 13:35:06 | ||

图片预览

文档简介

2021 现代文阅读解题攻略

第三章 文学类文本阅读解题攻略

一、课标要求

1. 在通读课文的基础上,理清思路,理解、分析主要内容。

2. 体味和推敲重要词句在语言环境中的意义和作用。

3. 对课文的内容和表达有自己的心得,能提出自己的看法。

4. 能运用合作的方式,共同探讨、分析、解决疑难问题。

5. 在阅读中了解叙述、描写、说明、议论、抒情等表达方式。

6. 能够区分写实作品与虚构作品,了解诗歌、散文、小说、戏剧等文学样式。

7. 欣赏文学作品,有自己的情感体验,初步领悟作品的内涵,从中获得对自然、社会、人生的有益启示。

第一部分 考试内容

8. 对作品中感人的情境和形象,能说出自己的体验。

9. 品味作品中富于表现力的语言。

——义务教育语文课程标准

二、考试内容阐释

1. 2020年广东省中考语文要求以义务教育语文课程标准为依据,分值、题型都没有改变。共4小题,第1小题又沿用以前的表格题,分值为4分,总分为17分。

2. 根据义务教育语文课程标准,注重基础,回归课本,强化语言表达能力,注重个性阅读感受。

3. 义务教育语文课程标准要求题型、题量、难易度保持相对稳定性。文章内容重视培养学生的语文基本素养,关注生活,关注社会。

文学类文本阅读是广东省中考每年必考的内容,其命题呈现以下特点:

(1)常选课外的人文性较强的著名作家之作或时下美文,多以短篇小说和散文为主。

以近几年广东省中考为例:2013年选的是当代作家凌鼎年在2005年发表的短篇小说《天使儿》;2014年选的是80后知名作家安宁在2013年发表的小说《怯懦》;2015年选的是《读者》《意林》等杂志的签约作者程刚在2014年发表的小说《集中营的课堂》;2016年选的是乡村教师陈国凡在2015年发表的小小说《平衡》;2017年选的是青年作家蓝雪冰儿发表的微型小说《细水长流》,该作品入选《2016年中国小小说精选》;

第二部分 命题分析

1 选材特点

2018年选的是肖复兴在2017年12月12日在《北京晚报》发表的叙事散文《笔下犹能有花开》;2019年选的是侯志明的叙事散文《灯如红豆》;2020年选的是明前茶在2020年3月20日在《西安晚报》发表的叙事散文《与母亲相守50天》。

(2) 文章的内容主旨多涉及家庭亲情。

例:2011年《旧餐桌上的美好时光》与2012年《淡淡的深情》涉及母子亲情;2013年《天使儿》涉及父子亲情;2014年《怯懦》涉及父女亲情;2015年《集中营的课堂》涉及父子、师生感情及爱国之情等;2016年《平衡》关注当今社会的信任危机;2017年《细水长流》涉及人与人之间的和谐相处问题;2018年《笔下犹能有花开》涉及年轻心态、热爱生活的问题;2019年《灯如红豆》涉及亲情、友情以及对真善美的思考等;2020年《与母亲相守50天》涉及的是“在疫情中感悟亲情”,体现了“家国情怀”的主题。

(1) 共有4小题。2012年与2013年第1小题为选择题,从2014年到2016年,题型有所改变,第1小题变为表格题,主要考查学生理清思路,整体把握作品的主要内容的能力。后面3道为简答题。2017年第1题则改为内容分析的简答题。2018、2019年第1小题又沿用以前的表格题。2020年第1小题改为归纳事情的简答题。

(2)通常第2小题考查段落的作用,2018、2019年连续两年都是考查这种类型的题目。2020年考查的是插叙的例子及其作用。

例1 选文多处运用插叙的写法,请举出一例并简析其作用。(2020年广东省中考《与母亲相守50天》)

例2 第②段在文中有什么作用? (2019年广东省中考《灯如红豆》)

例3 分析第①段在文中的作用。(2018年广东省中考《笔下犹能有花开》)

2 题型特点

(3)通常第3小题包含两道小题。经常考查课标要求中的第2点或第9点:体味和推敲重要词句在语言环境中的意义和作用;品味作品中富于表现力的语言。常见题型是:赏析文中画线的句子;品味句子中加点词语的表达效果;品味下列加点的词语,分析其表达效果。2020年题型稍微有所改变:第1题仍然是考查品味句子中加点词语的表达效果。第2题改为根据语境填写词语。

例1 ①体会下面语句加点词语的表达效果。(2020年广东省中考《与母亲相守50天》)

莉君的心被揪扯了一把。

②结合上下文,在横线上补充母亲说话时的神态或语气,并说明理由。

母亲 地说:“这下可好,你就不得不多陪妈一阵子了,走不脱了!”

.

.

例2 品味下列加点的词语,分析其表达效果。 (2019年广东省中考《灯如红豆》)

①(她)把手里的东西一扔,然后用左手紧紧地攥住右手的食指……

②我想过去搂住她看看扎伤的手,想劝她去睡觉。

例3 品味下列加点的词语,分析其表达效果。(2018年广东省中考《笔下犹能有花开》)

①我注意观察她,她也时不时地瞄我两眼。

②她扫了一眼画、便把杂志还给我……

例4 品味下列加点的词语,分析其表达效果。(2017年广东省中考《细水长流》)

①母亲一听,跟我急了,庄稼人能眼看着种下的庄稼死在地里啊?

②我再次回到娘家,刚进门母亲就急切地对我说……

.

.

.

.

.

.

.

.

.

例5 联系上下文,品味下列句子中加点的词语,分析其表达效果。(2015年广东省中考《集中营的课堂》)

①赛夫听到这个消息,不禁一惊,焦急地在屋里来回走着……

②聪明的谢达急忙小声地对沙宁说:“沙宁老师,我来上课。”沙宁 一怔……

例6 联系上下文,品味下列句子中加点的词语,指出其表达效果。(2014年广东省中考《怯懦》)

①那视线里鲜明的不屑,如一把尖锐的刀子,瞬间插入她的身体。

②她似乎被一根针给定住了,想要挪动脚步,却发觉所有的努力,都是徒劳。

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(4) 第4小题考查的范围相对比较广泛,除了与文本相关的内容,还有主观题、拓展题(开放性题),题型多样且难度较高。

(5) 分值高。5篇阅读中分值最高,占17分。通常是前3道题4分,第4道题5分。

广东省中考文学类文本阅读考查内容比较广泛,一般包括小说和散文两种文体。下面将对小说和散文这两种文体的简答题的考查内容进行详细分析。

(1) 对字词句的考查。

①指出句子中加点词语的表达效果。(2013—2015年、2017—2020年)

3 考查内容

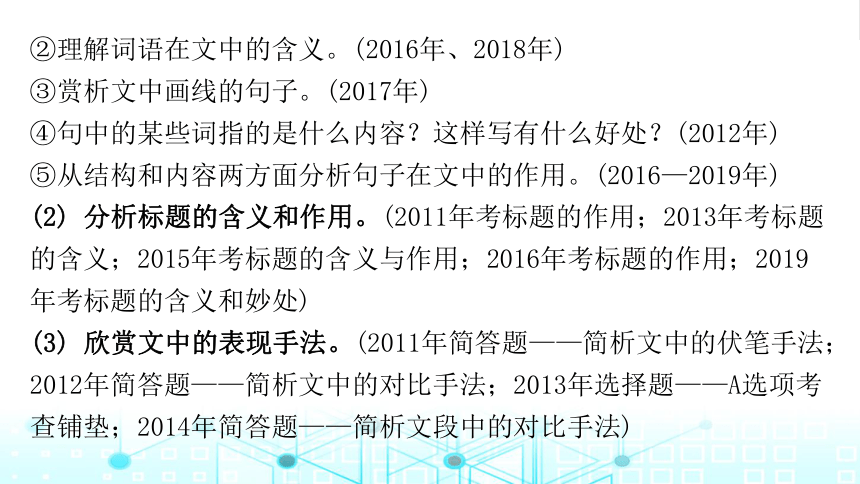

②理解词语在文中的含义。(2016年、2018年)

③赏析文中画线的句子。(2017年)

④句中的某些词指的是什么内容?这样写有什么好处?(2012年)

⑤从结构和内容两方面分析句子在文中的作用。(2016—2019年)

(2) 分析标题的含义和作用。(2011年考标题的作用;2013年考标题的含义;2015年考标题的含义与作用;2016年考标题的作用;2019年考标题的含义和妙处)

(3) 欣赏文中的表现手法。(2011年简答题——简析文中的伏笔手法;2012年简答题——简析文中的对比手法;2013年选择题——A选项考查铺垫;2014年简答题——简析文段中的对比手法)

(4) 分析开头、中间或结尾段落的作用或妙处。(2014年考查结局的妙处;2016年考查中间段落的作用;2017年考查中间段落的作用;2018年考查首段的作用;2019年考查中间段落的作用)

(5) 在通读课文的基础上,理清思路,理解、分析主要内容。

①分析文章的行文思路或线索。(2012年考查线索)

②分析文中人物的情感或态度的变化。(2011年——母亲对安东尼的态度变化;2012年——儿子对母亲的体悟变化;2016年、2018年——“我”的心理;2019年——给“我”的启迪)

③概括段落或文章的主要内容。(2014年、2015年考小说的情节中的主要事件)

④概括文章的主题。

(6) 概括人物的形象特点。(2011年——安东尼的形象;2013年——商未央的形象)

(7) 拓展题。

①根据文章内容写一段心理描写的话。

②结合自身经历,谈感受、感情、理解、启示等。

小说是一种以刻画人物形象为中心,通过完整的故事情节和环境描写来反映社会生活的文学体裁。

根据篇幅,一般分为长篇小说、中篇小说、短篇小说和小小说(微型小说)。

第三部分 文体知识归纳

1 小说的概念

一、小说

2 小说的分类

小说的阅读技法:

(1)了解时代背景。小说是反映社会生活的,所有的人和事都要置于一定的社会背景之下。我们只有了解小说的时代背景,包括写作背景和题材背景,才能更好地把握小说的深层意义。

(2)梳理故事情节。在梳理故事情节时,一要注意了解小说采用的叙述方法(如顺叙、倒叙、插叙等)及其作用;二要把握小说的结构特点,划分出故事的开端、发展、高潮、结局。

(3)掌握人物的性格和形象。人物形象是小说最重要的要素,我们要能够根据人物的语言、行动、心理、神态、肖像等描写把握人物性格,分析人物形象。

温馨小贴士

3 小说的线索

概 况

线索是贯穿整个情节发展的脉络。它把作品中的各个事件联成一体,表现形式可以是人物的活动、事件的发展顺序或某一贯穿始终的事物。一部叙事作品通常有一条或一条以上的线索(暗线和明线),但起主导作用的只有一条。

分 类

(1)以人物的行踪为线索;

(2)以具体的事物为线索;

(3)以事件的发展顺序为线索;

(4)以时间的推移和地点的转换为线索;

(5)以作者或文中人物的思想感情变化为线索。

3 小说的线索

概 况

线索是贯穿整个情节发展的脉络。它把作品中的各个事件联成一体,表现形式可以是人物的活动、事件的发展顺序或某一贯穿始终的事物。一部叙事作品通常有一条或一条以上的线索(暗线和明线),但起主导作用的只有一条。

分 类

(1)以人物的行踪为线索;

(2)以具体的事物为线索;

(3)以事件的发展顺序为线索;

(4)以时间的推移和地点的转换为线索;

(5)以作者或文中人物的思想感情变化为线索。

4 小说的四种表达方式

表达方式

类 型

特点或作用

记 叙

顺叙

叙事有头有尾,结构清晰,条理清楚。

倒叙

设置悬念,激发读者的阅读兴趣,避免叙述的平板单调,增强文章的生动性。

插叙

对主要情节或中心事件做必要的铺垫照应、补充说明,使情节更加完整,结构更加严密,内容更加丰富。

补叙

补充解释,使内容完整,事件清晰。

表达方式

类 型

特点或作用

描 写

人物

描写

外貌描写

交代人物的身份;刻画人物的性格特点,展示人物的思想品格,使人物形象变得丰满、鲜活;揭示人物的内心世界,表现人物丰富而复杂的感情;推动情节的发展;为下文做铺垫。

神态描写

语言描写

动作描写

心理描写

环境

描写

自然环境描写

为人物出场做铺垫;渲染气氛;烘托人物的心情;推动情节的发展。

社会环境描写

表达方式

类 型

特点或作用

描 写

其他

描写

细节描写

包括动作、神情、物件、环境等细小处的细致描写。对表现人物和情节发展有特殊作用,有以小见大、塑造人物、突出主题的作用。

正面描写

即直接描写。用生动形象的语言,把人物或景物的状态直接具体地描绘出来,有利于直接抒发感情。

侧面描写

即间接描写。通过对其他人或环境的描写,从侧面烘托所写之人、所写之景,从而收到“烘云托月”的效果。

白描

简练、质朴、传神是白描手法的主要特征。它一般不用修辞方法。

表达方式

类 型

特点或作用

议 论

叙后议论

包点明主旨,画龙点睛。

边叙边议

事显理明,平添情致。

抒 情

直接抒情

酣畅淋漓,一吐为快。

间接抒情

寓情于景或物,含蓄蕴藉。

小说是以记叙为主要表达方式,描写、抒情和议论一般作为辅助性的表达方式,因此有必要对小说的记叙方式进行详细解说:

(1) 顺叙:按照事物发生、发展的先后顺序进行叙述。

(2) 倒叙:根据表达的需要,把事件的结局或者某个最重要、最突出的片段提到文章的前面叙述,然后再从事件的开头按事情先后的发展顺序进行叙述的方法。

(3) 插叙:在叙述中心事件的过程中,为了帮助展开情节或刻画人物,暂时中断叙述线索,插入一段与主要情节相关的内容的叙述方法。

例 鲁迅的《故乡》中有两处插叙(插叙一般出现在文章中间,且结构鲜明)。一处是当“我”的母亲谈到闰土时,作者用“这时候,我的脑里忽然闪出一幅神异的图画来”引出作者对少年闰土形象的插叙;另一处是对杨二嫂形象的回忆。这两处插叙体现闰土、杨二嫂过去与现在的不同形

象及不同生活境况,形成鲜明对比,充实了文章内容,丰富了人物形象,深入开掘了主题思想。

(4) 补叙:也叫追叙,是用两三句话或一小段话对前边说的人或事做一些简单的补充交代。补叙通常是中心事件的有机组成部分,如果文章的关键之处没有补叙,故事情节上就会出现漏洞,令人不解。

例 《水浒传》第十六回《智取生辰纲》一节,叙述七个贩枣的客商在黄泥岗松林内劫走了生辰纲。看到这里,读者自然生疑:同一桶酒,贩枣客商喝得,为什么杨志等人就喝不得?这时,作者不慌不忙地交代了吴用、晁盖等七人的姓名,并介绍了客商使用障眼法、当面吃酒以瓢下药的经过。这样,通过补叙使得事件真相大白。由此可见,补叙实际上是在叙述时,故意“藏”去若干片段,到后面适当的地方再把这些片段“亮”出来,使读者恍然大悟。通过这一“藏”一“亮”,造成叙事的波澜起伏。

插叙与补叙的根本区别在于:

从内容上看,插叙可以叙述属于故事本身的某个片段,也可以叙述与故事相关的另一件事,它本身有相对完整的情节,去掉它并不影响事件本身的完整性;补叙不能叙述另一件事,只能补充叙述故事中的某一景象或细节,通常没有完整的情节,补入的是基本事件发展之中的有机环节,但去掉它会影响事件本身的完整性。

从位置上看,插叙往往是在行文当中出现,不能出现在文章的末尾,而补叙则两者皆宜。

温馨小贴士

人物形象、故事情节、环境。

◆小说的三要素之一:人物形象

人物形象:是小说最重要的要素,根据人物的语言、行动、心理、神态、肖像等描写能够把握人物性格,分析人物形象。

(1)人物塑造:主要通过各类描写完成。

各类描写如下:

人物类:外貌(肖像)描写、动作描写、语言描写、心理描写、神态描写。

环境类:包括自然环境和社会环境。

角度类:正面描写和侧面描写,也叫直接描写和间接描写。

5 小说的三要素

性质类:概括描写、细致描写、细节描写、白描。

(2)小说塑造人物的作用:人物形象是小说的核心。整体上说就是反映社会现实生活。主要包括:

一是通过塑造人物形象来表现某种价值观、道德观或行为品行。

二是通过人物的命运发展来反映某种社会现状,讽刺或揭露社会的不公。

三是借助人物形象表达作者的某种主张或寄托某种情感。

(3)常见题型:

①结合全文简要分析人物形象。

②××是一个怎样的人?

③××有哪些优秀品质?

④分析小说对人物进行描写的具体方法及其作用。

答题格式: ××是一个……的人物形象。作为什么人,他怎么样,表现他怎样的性格(思想品质)。

例 请结合文本,概括商未央的形象特点。(2013年广东省中考《天使儿》)

参考答案 ①善良、有爱心:收养了低能儿葵葵,给他慈父般的关怀。

②有宽广的胸怀(有气量):面对“用傻儿子来作秀、炒作”等指责,不作辩解。③善于发现孩子的潜能:发现画作、拍摄相片、给报社写文章等。

通过人物的描写(语言、行动、心理、神态、肖像、细节等)分析人物的性格特征,然后根据题干要求作答。

(1)重视小说中人物的身份、地位、经历、教养、气质等,因它们直接决定着人物的言行,影响着人物的性格。

(2)通过人物的外貌、语言、行动、心理等描写,揭示人物的思想感情和性格特征。

(3)小说中的人物都是在一定的历史背景下活动的,所以分析人物形象就应该把他们放在一定的社会历史背景下去理解。

(4)注意作者对人物的介绍和评价。

解题思路

◆小说的三要素之二:故事情节

故事情节:是现实生活中的事件和矛盾的集中反映。一般包括开端、发展、高潮、结局四部分,有的还包括序幕、尾声。

故事情节是小说的骨架,是人物性格形成的依据。把握好故事情节,是读懂小说的关键,也是欣赏小说艺术特点的基础,也是整体感知文章的起点。命题者为小说命题时,也必定会以此为出发点,先从整体上设置理解文章内容的试题。

例 认真阅读小说,将峰子的主要活动补充完整。(2011年福州中考)

参考答案 告别同学→ (回县报道) →回到家里→ (面见校长) →答乡亲疑问→ (动员流失生)→获得嘉奖

常见题型

答题技巧

一般作用

(1)用一句话或简明的语句概括故事情节。

分析小说的故事情节,可以从以下几个方面入手:

①抓住场面。

②寻找线索。

③理清小说的结构。

回答常见题型中的(4)(5)题可以遵循“结构作用+内容作用” 的模式来组织答案:××情节(事物)在文中有……作用(结构),突出了……,表现……(内容)。

①交代人物活动的环境;

②设置悬念,引起读者阅读的兴趣;

③为后文的情节发展做铺垫;

④照应全文;

⑤推动情节发展;

⑥刻画人物性格;

⑦表现主旨或深化主题;

⑧起线索作用;

⑨埋下伏笔。

(2)文中共有哪几件事?请依次加以概括。

(3)概括小说的部分内容(包括指出开端、发展、高潮、结局四部分中的某一部分)。

(4)文中的××情景在小说中起到什么作用?

(5)某事情、某人物在小说中有什么作用?

(1)情节的发展变化是矛盾冲突发展的表现,分析小说的情节时必须抓住主要的矛盾冲突。

(2)分析情节不是鉴赏小说的目的,而是手段,是为理解人物性格、把握小说主题服务。所以,在分析情节的过程中,要随时注意体会它对人物性格的形成及对揭示小说主题的作用。

注意事项

◆小说的三要素之三:环境

环境:包括自然环境和社会环境。它是小说中一个不可缺少的要素,是小说的依托。它对推动情节发展,渲染气氛,烘托人物形象都有重要的作用。因而也是语文考试的一个重点。

常见题型

一般作用

(1)在文中准确地找出描写环境的句子。

①渲染营造某种氛围,为下文内容做铺垫;②交代人物身份,表现人物性格;③衬托人物心境,表现人物身份、地位、性格等;④暗示社会环境(背景、习俗、思想观念以及人与人之间的关系等);⑤交代故事发生的时间地点;⑥展开、推动故事情节;⑦揭示或深化主旨。

(2)就指定的环境描写说出其作用。

(3)依据文章内容发挥想象,续写一段环境描写。

它是小说的灵魂,是作者写作目的之所在,也是作品价值意义之所在。主题的深浅往往决定着作品价值的高低,因此,欣赏小说必须读懂小说的主题。

解题模式:

(1)梳理文章结构。

(2)概括内容主旨。

(3)联系思想感情,多角度思考。

6 小说的主题

小说属于记叙文的范畴,感染人的方式也是用真情打动人,因而小说都非常注意语言的生动性和形象性。这也成为小说的考点之一。

修辞方法是根据表达的需要,运用有效的语言手段来增强语言的表达效果,使语言表达具有准确性、鲜明性和生动性的语言运用方式。常见的修辞方法有:比喻、比拟、夸张、排比、对偶、引用、设问、反问、顶真、互文、借代、双关、反复等。

常见的修辞方法及其作用:

7 小说的语言

8 修辞方法

修辞方法

作用(答题模式)

比 喻

用××(B事物)比喻××(A事物),生动形象地写出了(A事物)……的特点或情态,表达了××(人物)的情感。

拟 人

把××拟人化(或赋予了××人的情感),生动形象地表现了……的情状(或描绘出一幅……的图画),写出了事物……的特点,表现了(人物)……的思想感情。

夸 张

夸大(或缩小)了××(事物)的大小(或长度、速度、性能等),突出了(事物)……的特点。

排 比

使句式更整齐,气势更强烈,强调了(事物)的……;突出了(人物)……的感情;给读者以鲜明而强烈的印象。

对 偶

使文章节奏鲜明,增强文章的节奏感和韵律美。

修辞方法

作用(答题模式)

设 问

(1)出现在开头,作用是:设置悬念,吸引读者。

(2)出现在文中或结尾,作用是:引起读者对……问题的关注(或引人深思),给人以启迪,突出了文章的主旨。

反 问

以强烈的语气表达了(人物)……的态度(或观点、情感等)。

借 代

(1)引用诗句,作用是:增强文章的诗情画意,使文章语言更优美(或引用诗句是为了说明……)。

(2)引用故事、神话传说,作用是:增强文章的趣味性,吸引读者。

【比喻】表示两种不同程度的事物,彼此有相似点,使用一事物来比方另一事物的修辞方法。一般由三个部分组成,即本体(被比喻的事物或情景)、喻体、比喻词(表示比喻关系的标志性词语)。根据比喻结构的三个部分的异同和隐现特征,通常可分为以下三种:

①明喻。本体、喻体都出现,中间用比喻词“像、似、若、仿佛、犹如、宛如、像……一样、仿佛……似的、恰似”等连接,常见形式是“甲像乙”。

例 阳光像利剑,穿过树梢。

②暗喻。本体、喻体都出现,中间用比喻词“是、变成、构成了”等连接,典型形式是“甲是乙”。

例 广场上是雪白的花圈的海洋,纪念碑已堆成雪白的山冈。

③借喻。不出现本体和比喻词,直接叙述喻体。

例 最可恨是那些毒蛇猛兽,吃尽了我们的血肉。

【比拟】借助丰富的想象,把物当成人来写,或把人当成物来写,或把甲物当成乙物来写。比拟分为拟人和拟物。

①拟人:把物当作人写,赋予物以人的动作、行为、思想、语言、感情、活动等,用描写人的词来描写物,将物人格化。

例 桃树、杏树、梨树,你不让我,我不让你,都开满了花赶趟儿。

②拟物(借物喻人):把人比作物,或把此物当作彼物来写。

例 在群众的呼喝声中,那个恶霸夹着尾巴逃跑了。

【夸张】为了达到某种表达效果,对事物的形象、特征、作用、程度等

方面刻意扩大或缩小的方法叫夸张。主要分为两种:①扩大夸张;②缩小夸张。

【排比】把三个或三个以上结构类似、长度语气一致、意义相关或相同的句子排列起来。

【对偶】字数相等,结构形式相同或基本相同,意义相称的一对短语或句子,表达两个相对或相近的意思。

【引用】引用诗歌、名言警句、典故、传说等来增强语言的表达效果,分直接引用和间接引用两种。

【借代】根据表达的需要,临时以相关的人或事物代替本来的人或事物的修辞方法,叫作借代。借代的方法有很多,主要有以下两种:

①部分代整体,即用事物具有代表性的部分代本体事物。

例1 两岸青山相对出,孤帆一片日边来。(李白《望天门山》)

例2 晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。(陶弘景《答谢中书书》)

例1用帆(船的一部分)代替船; 例2用鱼鳞(鱼的一部分)代替鱼。

②特征代本体,即用借体(人或事物)的特征、标志去代替本体事物的名称。

例 然而圆规很不平,显出鄙夷的神色,仿佛嗤笑法国人不知道拿破仑,美国人不知道华盛顿似的。(鲁迅《故乡》)

借细脚伶仃的“圆规”来代替身形极瘦的杨二嫂。

区别借喻和借代可以从以下四个方面着手:

(1)借喻的本质是“喻”,虽然它的本体和喻词都不出现,但隐含着可比的对象(即本体)。而借代的本质是“代”,是以事物的某种特征来代指本体,并没有可比对象。

(2)借喻因为是“喻”,一般可以补进“本体”和“喻词”。借代则没有可比物,无法这样补进。

(3)借喻一般可以对未出现的本体起描写作用。借代却只能起“代”的作用,其代用的词大多是名词或名词性短语,不能起描写作用。

(4)在一篇文章中,如果前面出现了“??像??”的比喻句,后文直接使用喻体,这就成了借代。

温馨小贴士

常见的表现手法有:对比、铺垫、象征、伏笔、衬托、烘托、照应、悬念、欲扬先抑等。

【对比】把两种不同的事物或同一事物的两个方面对照比较,使形象更鲜明,感受更强烈。

【铺垫】为主要人物出场或主要事件的发生创造条件。可以渲染气氛,推动情节的发展。

例 鲁迅在《孔乙己》中写道:“中秋过后,秋风是一天凉比一天,看看将近初冬;我整天的靠着火,也须穿上棉袄了。”文中这里通过对自然环境的描写(秋风越来越凉,初冬,靠着火,穿棉袄),指出当时天气已经很冷了,为下文写孔乙己的悲惨遭遇做铺垫。

9 表现手法

【象征】用具体物象表现某些抽象意义,使所要表达的意思更为含蓄、深刻,即“寓理于物”。

【伏笔】文章或文艺作品中,在前段为后段所做的提示或暗示。

例 《林教头风雪山神庙》中,林冲进了山神庙,“入得庙门,再把门掩上。傍边止有一块大石头,掇将过来,靠了门”。这个细节描写为下文“用手推门,却被石头靠着了”埋下伏笔,陆虞候等人只好站在庙外边看火边说话,林冲躲在庙内听得一清二楚,知道了事情的真相。

【衬托】为了突出主要事物,用类似的、次要的事物或反面的、有差别的事物作陪衬,多与对比连用。可分为以下两种方式:

①正衬:用类似的事物衬托所描绘的事物。如用“高的”衬托“更高的”,用“好的”衬托“更好的”。

例 桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。(李白《赠汪伦》)

此句以桃花潭的水深衬托出诗人跟汪伦的友情更深。

②反衬:用相反或相异的事物衬托所描绘的事物。

如用“矮的”衬托“高的”,用“坏的”衬托“好的”。

例 蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽。(王籍《入若耶溪》)

此句以“蝉噪”“鸟鸣”来衬托出若耶山林的寂静、深沉。

【烘托】烘托本是中国画的一种技法,用水墨或色彩在物象的轮廓外面渲染衬托,使物象明显突出。现用于艺术创作,是一种从侧面渲染来衬托主要写作对象的表现技法。这种技法用在古诗词中,使要表现的事物更加鲜明突出。

烘托与渲染的区别:渲染是直接描写,突出的是被渲染的事物;烘托通过描写周围其他的事物来突出要表达的事物,属于间接描写。

【照应】大体上可分为题文照应、首尾照应、文中前后照应三种类型。

【悬念】文章中令人好奇而又不能马上知道底细的情景。可以是一个场面、一段情节、一个事物、人物某一时刻的神态描写等。设置悬念能抓住读者的心,引人入胜。

【欲扬先抑】“扬”,是指褒扬、抬高;“抑”,指按下、贬低。想褒扬,先贬低、压抑,从贬抑处落笔,能使情节多变,形成波澜起伏的效果,从而形成鲜明的对比,让读者有恍然大悟的感觉,令人印象深刻。

铺垫与伏笔的区别:

因为有些同学对铺垫与伏笔容易混淆,所以下面从形式、运用和作用三方面对铺垫和伏笔进行比较,以便考生理解掌握。

(1)从形式来看,用于伏笔的,言语不多,有隐含性,不注意看是看不出来的。所以,伏笔一般是“细节”,同时,有伏笔必有照应,如果你在开头提到了枪,那么在后面的段落就要提到枪;不伏不应是败笔,只伏不应同样是败笔。用于铺垫的,语句较多,可以铺陈,如情节高潮的前奏,如一些表现人物的景物环境描写,它没有隐含性,一看就知道是为了下文做铺垫。铺垫的原则是引而不发、自然合理。

温馨小贴士

(2)从运用来看,伏笔与下文照应的“点”有一段距离,甚至是文首与文尾;而铺垫一般是紧接着的,如前面写环境,接着就写人物。

(3)从作用来看,伏笔主要是谋篇布局,即结构上的技巧,使文章前后照应,结构严谨;铺垫是写作方法上的技巧,主要是对内容起作用,比如推动情节,突出人物形象等。

当然,有的时候“伏笔”和“铺垫”会兼而用之,是很难严格地区分开的,所以“伏笔”可能是“铺垫”,“铺垫”也可能是“伏笔”。

人 称

作 用

第一人称

亲切自然,能自由地表达思想感情;给读者以真实生动之感。

第二人称

便于对话;便于抒情,有呼告效果,可加强感染力;用于物,有拟人效果。

第三人称

能直接展现生活,不受时空限制,反映现实,更自由地表现尊敬和赞美。

10 小说的人称及作用

段落位置

特点或作用

开头段

①总领全文,点明中心,引出下文,推动情节的发展;②设置悬念,引起读者的阅读兴趣或思考;③埋伏笔,渲染气氛,奠定基调,为后文做铺垫。

过渡段

承上启下,转换话题。

结尾段

①总结全文,点明中心,画龙点睛,深化主题;②卒章显志,首尾呼应,照应前文;③给读者思考、想象的空间,情景交融。

11 特殊段落的特点或作用

散文是一种抒发作者真情实感、写作方式灵活的记叙类文学体裁。

(1)形散神聚:“形散”主要是说散文取材十分广泛自由,不受时间和空间的限制;表现手法不拘一格,可以叙述事件的发展,可以描写人物形象,可以托物抒情,可以发表议论,而且作者可以根据内容需要自由调整、随意变化;“神”即主题,“神聚”亦说“神不散”,指散文所要表达的主题必须明确而集中。

二、散文

1 散文的概念

2 散文的特点

(2)意境深邃:“意”即作者在文中流露的思想感情,“境”即文中所借助的某种形象。注重表现作者的生活感受,抒情性强,情感真挚。

(3)短小精悍:散文的语言清新明丽,生动活泼,充满诗情画意,情真意切,往往在极短的篇幅中表达出深刻的哲理,耐人寻味。

分 类

概 况

举 例

叙事散文

以记人、叙事为主。根据该类散文内容的侧重点不同,可将它区分为记事散文和写人散文。

鲁迅的《从百草园到三味书屋》和朱自清的《背影》是叙事散文;鲁迅的《藤野先生》是写人散文。

抒情散文

以写景、状物抒发感情。抒情散文主要用象征、比兴、拟人等方法,通过对外在形象的描绘来传达作者的情思,因此,借景抒情和托物言志是这类散文最常用的手法。而直抒胸臆的方法,在文章中可以出现,但通篇用此一法者并不多见。

朱自清的《春》和老舍的《济南的冬天》等。

3 散文的分类

分 类

概 况

举 例

议论散文

以发表议论为主的散文称为议论散文。它与抒情散文一样注重情感的抒发,不同的是议论散文重于理智,抒情散文重于感情。它又不同于一般的议论文,用事实和逻辑来说理,而主要用文学形象来说话,是一种文艺性的议论文。

鲁迅先生的杂文。

4 散文的线索

贯穿全文凝聚题材的人、事、物、情等。散文一般有明暗两条线索。明线一般是某种具体的事物或人物的行踪、见闻等,暗线一般是某种思想情感等。

散中见整,朴素自然,清新简练,富有情韵,风格多样。

5 散文的语言

6 常见的修辞方法及其作用(答题模式)

(1)比喻:把……比喻为……,形象生动。

(2)拟人:赋予……以人的……(动作、情态等),生动传神。

(3)排比:结构整齐,有节奏,有气势,抒发强烈的感情。

(4)夸张:突出强调了……特征,增强感染力。

(5)对偶:结构整齐,节奏感强,高度概括出……,有音乐美感。

(6)反复:强调……,突出……情感。

(7)设问:提出问题,引起注意,启发思考,加深印象。

(8)反问:加强语气,加重语势,激发感情,加深印象。

7 常见的表现手法及其作用

(1)欲扬先抑:使情节波澜起伏,造成鲜明对比,给读者留下深刻印象。

(2)设置悬念:引起读者关注,激发阅读兴趣,同时引出下文。

(3)借景抒情:情景交融,抒发感情,增强感染力。

(4)伏笔:交代含蓄,与下文相呼应,使结构严谨,结果更合乎情理。

(5)铺垫:前文为后文主要情节发展铺垫蓄势,引出下文。

(6)照应:呼应上文,使文章结构更加严谨、中心突出。

(7)象征:化抽象为形象,含蓄深刻,立意高远。

(8)衬托:以次要的人或事物突出主要的人或事物的特点、性格、思想、

感情等。

(9)对比:突出性格品质等,揭示主题。

中考一般考小说或叙事散文,叙事散文和小说同属叙事性作品,二者有很多相似甚至相同之处,考试题型也基本相同。为避免重复,本书把这两种文学体裁合在一起解读并指导训练。

特别说明

第三章 文学类文本阅读解题攻略

一、课标要求

1. 在通读课文的基础上,理清思路,理解、分析主要内容。

2. 体味和推敲重要词句在语言环境中的意义和作用。

3. 对课文的内容和表达有自己的心得,能提出自己的看法。

4. 能运用合作的方式,共同探讨、分析、解决疑难问题。

5. 在阅读中了解叙述、描写、说明、议论、抒情等表达方式。

6. 能够区分写实作品与虚构作品,了解诗歌、散文、小说、戏剧等文学样式。

7. 欣赏文学作品,有自己的情感体验,初步领悟作品的内涵,从中获得对自然、社会、人生的有益启示。

第一部分 考试内容

8. 对作品中感人的情境和形象,能说出自己的体验。

9. 品味作品中富于表现力的语言。

——义务教育语文课程标准

二、考试内容阐释

1. 2020年广东省中考语文要求以义务教育语文课程标准为依据,分值、题型都没有改变。共4小题,第1小题又沿用以前的表格题,分值为4分,总分为17分。

2. 根据义务教育语文课程标准,注重基础,回归课本,强化语言表达能力,注重个性阅读感受。

3. 义务教育语文课程标准要求题型、题量、难易度保持相对稳定性。文章内容重视培养学生的语文基本素养,关注生活,关注社会。

文学类文本阅读是广东省中考每年必考的内容,其命题呈现以下特点:

(1)常选课外的人文性较强的著名作家之作或时下美文,多以短篇小说和散文为主。

以近几年广东省中考为例:2013年选的是当代作家凌鼎年在2005年发表的短篇小说《天使儿》;2014年选的是80后知名作家安宁在2013年发表的小说《怯懦》;2015年选的是《读者》《意林》等杂志的签约作者程刚在2014年发表的小说《集中营的课堂》;2016年选的是乡村教师陈国凡在2015年发表的小小说《平衡》;2017年选的是青年作家蓝雪冰儿发表的微型小说《细水长流》,该作品入选《2016年中国小小说精选》;

第二部分 命题分析

1 选材特点

2018年选的是肖复兴在2017年12月12日在《北京晚报》发表的叙事散文《笔下犹能有花开》;2019年选的是侯志明的叙事散文《灯如红豆》;2020年选的是明前茶在2020年3月20日在《西安晚报》发表的叙事散文《与母亲相守50天》。

(2) 文章的内容主旨多涉及家庭亲情。

例:2011年《旧餐桌上的美好时光》与2012年《淡淡的深情》涉及母子亲情;2013年《天使儿》涉及父子亲情;2014年《怯懦》涉及父女亲情;2015年《集中营的课堂》涉及父子、师生感情及爱国之情等;2016年《平衡》关注当今社会的信任危机;2017年《细水长流》涉及人与人之间的和谐相处问题;2018年《笔下犹能有花开》涉及年轻心态、热爱生活的问题;2019年《灯如红豆》涉及亲情、友情以及对真善美的思考等;2020年《与母亲相守50天》涉及的是“在疫情中感悟亲情”,体现了“家国情怀”的主题。

(1) 共有4小题。2012年与2013年第1小题为选择题,从2014年到2016年,题型有所改变,第1小题变为表格题,主要考查学生理清思路,整体把握作品的主要内容的能力。后面3道为简答题。2017年第1题则改为内容分析的简答题。2018、2019年第1小题又沿用以前的表格题。2020年第1小题改为归纳事情的简答题。

(2)通常第2小题考查段落的作用,2018、2019年连续两年都是考查这种类型的题目。2020年考查的是插叙的例子及其作用。

例1 选文多处运用插叙的写法,请举出一例并简析其作用。(2020年广东省中考《与母亲相守50天》)

例2 第②段在文中有什么作用? (2019年广东省中考《灯如红豆》)

例3 分析第①段在文中的作用。(2018年广东省中考《笔下犹能有花开》)

2 题型特点

(3)通常第3小题包含两道小题。经常考查课标要求中的第2点或第9点:体味和推敲重要词句在语言环境中的意义和作用;品味作品中富于表现力的语言。常见题型是:赏析文中画线的句子;品味句子中加点词语的表达效果;品味下列加点的词语,分析其表达效果。2020年题型稍微有所改变:第1题仍然是考查品味句子中加点词语的表达效果。第2题改为根据语境填写词语。

例1 ①体会下面语句加点词语的表达效果。(2020年广东省中考《与母亲相守50天》)

莉君的心被揪扯了一把。

②结合上下文,在横线上补充母亲说话时的神态或语气,并说明理由。

母亲 地说:“这下可好,你就不得不多陪妈一阵子了,走不脱了!”

.

.

例2 品味下列加点的词语,分析其表达效果。 (2019年广东省中考《灯如红豆》)

①(她)把手里的东西一扔,然后用左手紧紧地攥住右手的食指……

②我想过去搂住她看看扎伤的手,想劝她去睡觉。

例3 品味下列加点的词语,分析其表达效果。(2018年广东省中考《笔下犹能有花开》)

①我注意观察她,她也时不时地瞄我两眼。

②她扫了一眼画、便把杂志还给我……

例4 品味下列加点的词语,分析其表达效果。(2017年广东省中考《细水长流》)

①母亲一听,跟我急了,庄稼人能眼看着种下的庄稼死在地里啊?

②我再次回到娘家,刚进门母亲就急切地对我说……

.

.

.

.

.

.

.

.

.

例5 联系上下文,品味下列句子中加点的词语,分析其表达效果。(2015年广东省中考《集中营的课堂》)

①赛夫听到这个消息,不禁一惊,焦急地在屋里来回走着……

②聪明的谢达急忙小声地对沙宁说:“沙宁老师,我来上课。”沙宁 一怔……

例6 联系上下文,品味下列句子中加点的词语,指出其表达效果。(2014年广东省中考《怯懦》)

①那视线里鲜明的不屑,如一把尖锐的刀子,瞬间插入她的身体。

②她似乎被一根针给定住了,想要挪动脚步,却发觉所有的努力,都是徒劳。

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(4) 第4小题考查的范围相对比较广泛,除了与文本相关的内容,还有主观题、拓展题(开放性题),题型多样且难度较高。

(5) 分值高。5篇阅读中分值最高,占17分。通常是前3道题4分,第4道题5分。

广东省中考文学类文本阅读考查内容比较广泛,一般包括小说和散文两种文体。下面将对小说和散文这两种文体的简答题的考查内容进行详细分析。

(1) 对字词句的考查。

①指出句子中加点词语的表达效果。(2013—2015年、2017—2020年)

3 考查内容

②理解词语在文中的含义。(2016年、2018年)

③赏析文中画线的句子。(2017年)

④句中的某些词指的是什么内容?这样写有什么好处?(2012年)

⑤从结构和内容两方面分析句子在文中的作用。(2016—2019年)

(2) 分析标题的含义和作用。(2011年考标题的作用;2013年考标题的含义;2015年考标题的含义与作用;2016年考标题的作用;2019年考标题的含义和妙处)

(3) 欣赏文中的表现手法。(2011年简答题——简析文中的伏笔手法;2012年简答题——简析文中的对比手法;2013年选择题——A选项考查铺垫;2014年简答题——简析文段中的对比手法)

(4) 分析开头、中间或结尾段落的作用或妙处。(2014年考查结局的妙处;2016年考查中间段落的作用;2017年考查中间段落的作用;2018年考查首段的作用;2019年考查中间段落的作用)

(5) 在通读课文的基础上,理清思路,理解、分析主要内容。

①分析文章的行文思路或线索。(2012年考查线索)

②分析文中人物的情感或态度的变化。(2011年——母亲对安东尼的态度变化;2012年——儿子对母亲的体悟变化;2016年、2018年——“我”的心理;2019年——给“我”的启迪)

③概括段落或文章的主要内容。(2014年、2015年考小说的情节中的主要事件)

④概括文章的主题。

(6) 概括人物的形象特点。(2011年——安东尼的形象;2013年——商未央的形象)

(7) 拓展题。

①根据文章内容写一段心理描写的话。

②结合自身经历,谈感受、感情、理解、启示等。

小说是一种以刻画人物形象为中心,通过完整的故事情节和环境描写来反映社会生活的文学体裁。

根据篇幅,一般分为长篇小说、中篇小说、短篇小说和小小说(微型小说)。

第三部分 文体知识归纳

1 小说的概念

一、小说

2 小说的分类

小说的阅读技法:

(1)了解时代背景。小说是反映社会生活的,所有的人和事都要置于一定的社会背景之下。我们只有了解小说的时代背景,包括写作背景和题材背景,才能更好地把握小说的深层意义。

(2)梳理故事情节。在梳理故事情节时,一要注意了解小说采用的叙述方法(如顺叙、倒叙、插叙等)及其作用;二要把握小说的结构特点,划分出故事的开端、发展、高潮、结局。

(3)掌握人物的性格和形象。人物形象是小说最重要的要素,我们要能够根据人物的语言、行动、心理、神态、肖像等描写把握人物性格,分析人物形象。

温馨小贴士

3 小说的线索

概 况

线索是贯穿整个情节发展的脉络。它把作品中的各个事件联成一体,表现形式可以是人物的活动、事件的发展顺序或某一贯穿始终的事物。一部叙事作品通常有一条或一条以上的线索(暗线和明线),但起主导作用的只有一条。

分 类

(1)以人物的行踪为线索;

(2)以具体的事物为线索;

(3)以事件的发展顺序为线索;

(4)以时间的推移和地点的转换为线索;

(5)以作者或文中人物的思想感情变化为线索。

3 小说的线索

概 况

线索是贯穿整个情节发展的脉络。它把作品中的各个事件联成一体,表现形式可以是人物的活动、事件的发展顺序或某一贯穿始终的事物。一部叙事作品通常有一条或一条以上的线索(暗线和明线),但起主导作用的只有一条。

分 类

(1)以人物的行踪为线索;

(2)以具体的事物为线索;

(3)以事件的发展顺序为线索;

(4)以时间的推移和地点的转换为线索;

(5)以作者或文中人物的思想感情变化为线索。

4 小说的四种表达方式

表达方式

类 型

特点或作用

记 叙

顺叙

叙事有头有尾,结构清晰,条理清楚。

倒叙

设置悬念,激发读者的阅读兴趣,避免叙述的平板单调,增强文章的生动性。

插叙

对主要情节或中心事件做必要的铺垫照应、补充说明,使情节更加完整,结构更加严密,内容更加丰富。

补叙

补充解释,使内容完整,事件清晰。

表达方式

类 型

特点或作用

描 写

人物

描写

外貌描写

交代人物的身份;刻画人物的性格特点,展示人物的思想品格,使人物形象变得丰满、鲜活;揭示人物的内心世界,表现人物丰富而复杂的感情;推动情节的发展;为下文做铺垫。

神态描写

语言描写

动作描写

心理描写

环境

描写

自然环境描写

为人物出场做铺垫;渲染气氛;烘托人物的心情;推动情节的发展。

社会环境描写

表达方式

类 型

特点或作用

描 写

其他

描写

细节描写

包括动作、神情、物件、环境等细小处的细致描写。对表现人物和情节发展有特殊作用,有以小见大、塑造人物、突出主题的作用。

正面描写

即直接描写。用生动形象的语言,把人物或景物的状态直接具体地描绘出来,有利于直接抒发感情。

侧面描写

即间接描写。通过对其他人或环境的描写,从侧面烘托所写之人、所写之景,从而收到“烘云托月”的效果。

白描

简练、质朴、传神是白描手法的主要特征。它一般不用修辞方法。

表达方式

类 型

特点或作用

议 论

叙后议论

包点明主旨,画龙点睛。

边叙边议

事显理明,平添情致。

抒 情

直接抒情

酣畅淋漓,一吐为快。

间接抒情

寓情于景或物,含蓄蕴藉。

小说是以记叙为主要表达方式,描写、抒情和议论一般作为辅助性的表达方式,因此有必要对小说的记叙方式进行详细解说:

(1) 顺叙:按照事物发生、发展的先后顺序进行叙述。

(2) 倒叙:根据表达的需要,把事件的结局或者某个最重要、最突出的片段提到文章的前面叙述,然后再从事件的开头按事情先后的发展顺序进行叙述的方法。

(3) 插叙:在叙述中心事件的过程中,为了帮助展开情节或刻画人物,暂时中断叙述线索,插入一段与主要情节相关的内容的叙述方法。

例 鲁迅的《故乡》中有两处插叙(插叙一般出现在文章中间,且结构鲜明)。一处是当“我”的母亲谈到闰土时,作者用“这时候,我的脑里忽然闪出一幅神异的图画来”引出作者对少年闰土形象的插叙;另一处是对杨二嫂形象的回忆。这两处插叙体现闰土、杨二嫂过去与现在的不同形

象及不同生活境况,形成鲜明对比,充实了文章内容,丰富了人物形象,深入开掘了主题思想。

(4) 补叙:也叫追叙,是用两三句话或一小段话对前边说的人或事做一些简单的补充交代。补叙通常是中心事件的有机组成部分,如果文章的关键之处没有补叙,故事情节上就会出现漏洞,令人不解。

例 《水浒传》第十六回《智取生辰纲》一节,叙述七个贩枣的客商在黄泥岗松林内劫走了生辰纲。看到这里,读者自然生疑:同一桶酒,贩枣客商喝得,为什么杨志等人就喝不得?这时,作者不慌不忙地交代了吴用、晁盖等七人的姓名,并介绍了客商使用障眼法、当面吃酒以瓢下药的经过。这样,通过补叙使得事件真相大白。由此可见,补叙实际上是在叙述时,故意“藏”去若干片段,到后面适当的地方再把这些片段“亮”出来,使读者恍然大悟。通过这一“藏”一“亮”,造成叙事的波澜起伏。

插叙与补叙的根本区别在于:

从内容上看,插叙可以叙述属于故事本身的某个片段,也可以叙述与故事相关的另一件事,它本身有相对完整的情节,去掉它并不影响事件本身的完整性;补叙不能叙述另一件事,只能补充叙述故事中的某一景象或细节,通常没有完整的情节,补入的是基本事件发展之中的有机环节,但去掉它会影响事件本身的完整性。

从位置上看,插叙往往是在行文当中出现,不能出现在文章的末尾,而补叙则两者皆宜。

温馨小贴士

人物形象、故事情节、环境。

◆小说的三要素之一:人物形象

人物形象:是小说最重要的要素,根据人物的语言、行动、心理、神态、肖像等描写能够把握人物性格,分析人物形象。

(1)人物塑造:主要通过各类描写完成。

各类描写如下:

人物类:外貌(肖像)描写、动作描写、语言描写、心理描写、神态描写。

环境类:包括自然环境和社会环境。

角度类:正面描写和侧面描写,也叫直接描写和间接描写。

5 小说的三要素

性质类:概括描写、细致描写、细节描写、白描。

(2)小说塑造人物的作用:人物形象是小说的核心。整体上说就是反映社会现实生活。主要包括:

一是通过塑造人物形象来表现某种价值观、道德观或行为品行。

二是通过人物的命运发展来反映某种社会现状,讽刺或揭露社会的不公。

三是借助人物形象表达作者的某种主张或寄托某种情感。

(3)常见题型:

①结合全文简要分析人物形象。

②××是一个怎样的人?

③××有哪些优秀品质?

④分析小说对人物进行描写的具体方法及其作用。

答题格式: ××是一个……的人物形象。作为什么人,他怎么样,表现他怎样的性格(思想品质)。

例 请结合文本,概括商未央的形象特点。(2013年广东省中考《天使儿》)

参考答案 ①善良、有爱心:收养了低能儿葵葵,给他慈父般的关怀。

②有宽广的胸怀(有气量):面对“用傻儿子来作秀、炒作”等指责,不作辩解。③善于发现孩子的潜能:发现画作、拍摄相片、给报社写文章等。

通过人物的描写(语言、行动、心理、神态、肖像、细节等)分析人物的性格特征,然后根据题干要求作答。

(1)重视小说中人物的身份、地位、经历、教养、气质等,因它们直接决定着人物的言行,影响着人物的性格。

(2)通过人物的外貌、语言、行动、心理等描写,揭示人物的思想感情和性格特征。

(3)小说中的人物都是在一定的历史背景下活动的,所以分析人物形象就应该把他们放在一定的社会历史背景下去理解。

(4)注意作者对人物的介绍和评价。

解题思路

◆小说的三要素之二:故事情节

故事情节:是现实生活中的事件和矛盾的集中反映。一般包括开端、发展、高潮、结局四部分,有的还包括序幕、尾声。

故事情节是小说的骨架,是人物性格形成的依据。把握好故事情节,是读懂小说的关键,也是欣赏小说艺术特点的基础,也是整体感知文章的起点。命题者为小说命题时,也必定会以此为出发点,先从整体上设置理解文章内容的试题。

例 认真阅读小说,将峰子的主要活动补充完整。(2011年福州中考)

参考答案 告别同学→ (回县报道) →回到家里→ (面见校长) →答乡亲疑问→ (动员流失生)→获得嘉奖

常见题型

答题技巧

一般作用

(1)用一句话或简明的语句概括故事情节。

分析小说的故事情节,可以从以下几个方面入手:

①抓住场面。

②寻找线索。

③理清小说的结构。

回答常见题型中的(4)(5)题可以遵循“结构作用+内容作用” 的模式来组织答案:××情节(事物)在文中有……作用(结构),突出了……,表现……(内容)。

①交代人物活动的环境;

②设置悬念,引起读者阅读的兴趣;

③为后文的情节发展做铺垫;

④照应全文;

⑤推动情节发展;

⑥刻画人物性格;

⑦表现主旨或深化主题;

⑧起线索作用;

⑨埋下伏笔。

(2)文中共有哪几件事?请依次加以概括。

(3)概括小说的部分内容(包括指出开端、发展、高潮、结局四部分中的某一部分)。

(4)文中的××情景在小说中起到什么作用?

(5)某事情、某人物在小说中有什么作用?

(1)情节的发展变化是矛盾冲突发展的表现,分析小说的情节时必须抓住主要的矛盾冲突。

(2)分析情节不是鉴赏小说的目的,而是手段,是为理解人物性格、把握小说主题服务。所以,在分析情节的过程中,要随时注意体会它对人物性格的形成及对揭示小说主题的作用。

注意事项

◆小说的三要素之三:环境

环境:包括自然环境和社会环境。它是小说中一个不可缺少的要素,是小说的依托。它对推动情节发展,渲染气氛,烘托人物形象都有重要的作用。因而也是语文考试的一个重点。

常见题型

一般作用

(1)在文中准确地找出描写环境的句子。

①渲染营造某种氛围,为下文内容做铺垫;②交代人物身份,表现人物性格;③衬托人物心境,表现人物身份、地位、性格等;④暗示社会环境(背景、习俗、思想观念以及人与人之间的关系等);⑤交代故事发生的时间地点;⑥展开、推动故事情节;⑦揭示或深化主旨。

(2)就指定的环境描写说出其作用。

(3)依据文章内容发挥想象,续写一段环境描写。

它是小说的灵魂,是作者写作目的之所在,也是作品价值意义之所在。主题的深浅往往决定着作品价值的高低,因此,欣赏小说必须读懂小说的主题。

解题模式:

(1)梳理文章结构。

(2)概括内容主旨。

(3)联系思想感情,多角度思考。

6 小说的主题

小说属于记叙文的范畴,感染人的方式也是用真情打动人,因而小说都非常注意语言的生动性和形象性。这也成为小说的考点之一。

修辞方法是根据表达的需要,运用有效的语言手段来增强语言的表达效果,使语言表达具有准确性、鲜明性和生动性的语言运用方式。常见的修辞方法有:比喻、比拟、夸张、排比、对偶、引用、设问、反问、顶真、互文、借代、双关、反复等。

常见的修辞方法及其作用:

7 小说的语言

8 修辞方法

修辞方法

作用(答题模式)

比 喻

用××(B事物)比喻××(A事物),生动形象地写出了(A事物)……的特点或情态,表达了××(人物)的情感。

拟 人

把××拟人化(或赋予了××人的情感),生动形象地表现了……的情状(或描绘出一幅……的图画),写出了事物……的特点,表现了(人物)……的思想感情。

夸 张

夸大(或缩小)了××(事物)的大小(或长度、速度、性能等),突出了(事物)……的特点。

排 比

使句式更整齐,气势更强烈,强调了(事物)的……;突出了(人物)……的感情;给读者以鲜明而强烈的印象。

对 偶

使文章节奏鲜明,增强文章的节奏感和韵律美。

修辞方法

作用(答题模式)

设 问

(1)出现在开头,作用是:设置悬念,吸引读者。

(2)出现在文中或结尾,作用是:引起读者对……问题的关注(或引人深思),给人以启迪,突出了文章的主旨。

反 问

以强烈的语气表达了(人物)……的态度(或观点、情感等)。

借 代

(1)引用诗句,作用是:增强文章的诗情画意,使文章语言更优美(或引用诗句是为了说明……)。

(2)引用故事、神话传说,作用是:增强文章的趣味性,吸引读者。

【比喻】表示两种不同程度的事物,彼此有相似点,使用一事物来比方另一事物的修辞方法。一般由三个部分组成,即本体(被比喻的事物或情景)、喻体、比喻词(表示比喻关系的标志性词语)。根据比喻结构的三个部分的异同和隐现特征,通常可分为以下三种:

①明喻。本体、喻体都出现,中间用比喻词“像、似、若、仿佛、犹如、宛如、像……一样、仿佛……似的、恰似”等连接,常见形式是“甲像乙”。

例 阳光像利剑,穿过树梢。

②暗喻。本体、喻体都出现,中间用比喻词“是、变成、构成了”等连接,典型形式是“甲是乙”。

例 广场上是雪白的花圈的海洋,纪念碑已堆成雪白的山冈。

③借喻。不出现本体和比喻词,直接叙述喻体。

例 最可恨是那些毒蛇猛兽,吃尽了我们的血肉。

【比拟】借助丰富的想象,把物当成人来写,或把人当成物来写,或把甲物当成乙物来写。比拟分为拟人和拟物。

①拟人:把物当作人写,赋予物以人的动作、行为、思想、语言、感情、活动等,用描写人的词来描写物,将物人格化。

例 桃树、杏树、梨树,你不让我,我不让你,都开满了花赶趟儿。

②拟物(借物喻人):把人比作物,或把此物当作彼物来写。

例 在群众的呼喝声中,那个恶霸夹着尾巴逃跑了。

【夸张】为了达到某种表达效果,对事物的形象、特征、作用、程度等

方面刻意扩大或缩小的方法叫夸张。主要分为两种:①扩大夸张;②缩小夸张。

【排比】把三个或三个以上结构类似、长度语气一致、意义相关或相同的句子排列起来。

【对偶】字数相等,结构形式相同或基本相同,意义相称的一对短语或句子,表达两个相对或相近的意思。

【引用】引用诗歌、名言警句、典故、传说等来增强语言的表达效果,分直接引用和间接引用两种。

【借代】根据表达的需要,临时以相关的人或事物代替本来的人或事物的修辞方法,叫作借代。借代的方法有很多,主要有以下两种:

①部分代整体,即用事物具有代表性的部分代本体事物。

例1 两岸青山相对出,孤帆一片日边来。(李白《望天门山》)

例2 晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。(陶弘景《答谢中书书》)

例1用帆(船的一部分)代替船; 例2用鱼鳞(鱼的一部分)代替鱼。

②特征代本体,即用借体(人或事物)的特征、标志去代替本体事物的名称。

例 然而圆规很不平,显出鄙夷的神色,仿佛嗤笑法国人不知道拿破仑,美国人不知道华盛顿似的。(鲁迅《故乡》)

借细脚伶仃的“圆规”来代替身形极瘦的杨二嫂。

区别借喻和借代可以从以下四个方面着手:

(1)借喻的本质是“喻”,虽然它的本体和喻词都不出现,但隐含着可比的对象(即本体)。而借代的本质是“代”,是以事物的某种特征来代指本体,并没有可比对象。

(2)借喻因为是“喻”,一般可以补进“本体”和“喻词”。借代则没有可比物,无法这样补进。

(3)借喻一般可以对未出现的本体起描写作用。借代却只能起“代”的作用,其代用的词大多是名词或名词性短语,不能起描写作用。

(4)在一篇文章中,如果前面出现了“??像??”的比喻句,后文直接使用喻体,这就成了借代。

温馨小贴士

常见的表现手法有:对比、铺垫、象征、伏笔、衬托、烘托、照应、悬念、欲扬先抑等。

【对比】把两种不同的事物或同一事物的两个方面对照比较,使形象更鲜明,感受更强烈。

【铺垫】为主要人物出场或主要事件的发生创造条件。可以渲染气氛,推动情节的发展。

例 鲁迅在《孔乙己》中写道:“中秋过后,秋风是一天凉比一天,看看将近初冬;我整天的靠着火,也须穿上棉袄了。”文中这里通过对自然环境的描写(秋风越来越凉,初冬,靠着火,穿棉袄),指出当时天气已经很冷了,为下文写孔乙己的悲惨遭遇做铺垫。

9 表现手法

【象征】用具体物象表现某些抽象意义,使所要表达的意思更为含蓄、深刻,即“寓理于物”。

【伏笔】文章或文艺作品中,在前段为后段所做的提示或暗示。

例 《林教头风雪山神庙》中,林冲进了山神庙,“入得庙门,再把门掩上。傍边止有一块大石头,掇将过来,靠了门”。这个细节描写为下文“用手推门,却被石头靠着了”埋下伏笔,陆虞候等人只好站在庙外边看火边说话,林冲躲在庙内听得一清二楚,知道了事情的真相。

【衬托】为了突出主要事物,用类似的、次要的事物或反面的、有差别的事物作陪衬,多与对比连用。可分为以下两种方式:

①正衬:用类似的事物衬托所描绘的事物。如用“高的”衬托“更高的”,用“好的”衬托“更好的”。

例 桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。(李白《赠汪伦》)

此句以桃花潭的水深衬托出诗人跟汪伦的友情更深。

②反衬:用相反或相异的事物衬托所描绘的事物。

如用“矮的”衬托“高的”,用“坏的”衬托“好的”。

例 蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽。(王籍《入若耶溪》)

此句以“蝉噪”“鸟鸣”来衬托出若耶山林的寂静、深沉。

【烘托】烘托本是中国画的一种技法,用水墨或色彩在物象的轮廓外面渲染衬托,使物象明显突出。现用于艺术创作,是一种从侧面渲染来衬托主要写作对象的表现技法。这种技法用在古诗词中,使要表现的事物更加鲜明突出。

烘托与渲染的区别:渲染是直接描写,突出的是被渲染的事物;烘托通过描写周围其他的事物来突出要表达的事物,属于间接描写。

【照应】大体上可分为题文照应、首尾照应、文中前后照应三种类型。

【悬念】文章中令人好奇而又不能马上知道底细的情景。可以是一个场面、一段情节、一个事物、人物某一时刻的神态描写等。设置悬念能抓住读者的心,引人入胜。

【欲扬先抑】“扬”,是指褒扬、抬高;“抑”,指按下、贬低。想褒扬,先贬低、压抑,从贬抑处落笔,能使情节多变,形成波澜起伏的效果,从而形成鲜明的对比,让读者有恍然大悟的感觉,令人印象深刻。

铺垫与伏笔的区别:

因为有些同学对铺垫与伏笔容易混淆,所以下面从形式、运用和作用三方面对铺垫和伏笔进行比较,以便考生理解掌握。

(1)从形式来看,用于伏笔的,言语不多,有隐含性,不注意看是看不出来的。所以,伏笔一般是“细节”,同时,有伏笔必有照应,如果你在开头提到了枪,那么在后面的段落就要提到枪;不伏不应是败笔,只伏不应同样是败笔。用于铺垫的,语句较多,可以铺陈,如情节高潮的前奏,如一些表现人物的景物环境描写,它没有隐含性,一看就知道是为了下文做铺垫。铺垫的原则是引而不发、自然合理。

温馨小贴士

(2)从运用来看,伏笔与下文照应的“点”有一段距离,甚至是文首与文尾;而铺垫一般是紧接着的,如前面写环境,接着就写人物。

(3)从作用来看,伏笔主要是谋篇布局,即结构上的技巧,使文章前后照应,结构严谨;铺垫是写作方法上的技巧,主要是对内容起作用,比如推动情节,突出人物形象等。

当然,有的时候“伏笔”和“铺垫”会兼而用之,是很难严格地区分开的,所以“伏笔”可能是“铺垫”,“铺垫”也可能是“伏笔”。

人 称

作 用

第一人称

亲切自然,能自由地表达思想感情;给读者以真实生动之感。

第二人称

便于对话;便于抒情,有呼告效果,可加强感染力;用于物,有拟人效果。

第三人称

能直接展现生活,不受时空限制,反映现实,更自由地表现尊敬和赞美。

10 小说的人称及作用

段落位置

特点或作用

开头段

①总领全文,点明中心,引出下文,推动情节的发展;②设置悬念,引起读者的阅读兴趣或思考;③埋伏笔,渲染气氛,奠定基调,为后文做铺垫。

过渡段

承上启下,转换话题。

结尾段

①总结全文,点明中心,画龙点睛,深化主题;②卒章显志,首尾呼应,照应前文;③给读者思考、想象的空间,情景交融。

11 特殊段落的特点或作用

散文是一种抒发作者真情实感、写作方式灵活的记叙类文学体裁。

(1)形散神聚:“形散”主要是说散文取材十分广泛自由,不受时间和空间的限制;表现手法不拘一格,可以叙述事件的发展,可以描写人物形象,可以托物抒情,可以发表议论,而且作者可以根据内容需要自由调整、随意变化;“神”即主题,“神聚”亦说“神不散”,指散文所要表达的主题必须明确而集中。

二、散文

1 散文的概念

2 散文的特点

(2)意境深邃:“意”即作者在文中流露的思想感情,“境”即文中所借助的某种形象。注重表现作者的生活感受,抒情性强,情感真挚。

(3)短小精悍:散文的语言清新明丽,生动活泼,充满诗情画意,情真意切,往往在极短的篇幅中表达出深刻的哲理,耐人寻味。

分 类

概 况

举 例

叙事散文

以记人、叙事为主。根据该类散文内容的侧重点不同,可将它区分为记事散文和写人散文。

鲁迅的《从百草园到三味书屋》和朱自清的《背影》是叙事散文;鲁迅的《藤野先生》是写人散文。

抒情散文

以写景、状物抒发感情。抒情散文主要用象征、比兴、拟人等方法,通过对外在形象的描绘来传达作者的情思,因此,借景抒情和托物言志是这类散文最常用的手法。而直抒胸臆的方法,在文章中可以出现,但通篇用此一法者并不多见。

朱自清的《春》和老舍的《济南的冬天》等。

3 散文的分类

分 类

概 况

举 例

议论散文

以发表议论为主的散文称为议论散文。它与抒情散文一样注重情感的抒发,不同的是议论散文重于理智,抒情散文重于感情。它又不同于一般的议论文,用事实和逻辑来说理,而主要用文学形象来说话,是一种文艺性的议论文。

鲁迅先生的杂文。

4 散文的线索

贯穿全文凝聚题材的人、事、物、情等。散文一般有明暗两条线索。明线一般是某种具体的事物或人物的行踪、见闻等,暗线一般是某种思想情感等。

散中见整,朴素自然,清新简练,富有情韵,风格多样。

5 散文的语言

6 常见的修辞方法及其作用(答题模式)

(1)比喻:把……比喻为……,形象生动。

(2)拟人:赋予……以人的……(动作、情态等),生动传神。

(3)排比:结构整齐,有节奏,有气势,抒发强烈的感情。

(4)夸张:突出强调了……特征,增强感染力。

(5)对偶:结构整齐,节奏感强,高度概括出……,有音乐美感。

(6)反复:强调……,突出……情感。

(7)设问:提出问题,引起注意,启发思考,加深印象。

(8)反问:加强语气,加重语势,激发感情,加深印象。

7 常见的表现手法及其作用

(1)欲扬先抑:使情节波澜起伏,造成鲜明对比,给读者留下深刻印象。

(2)设置悬念:引起读者关注,激发阅读兴趣,同时引出下文。

(3)借景抒情:情景交融,抒发感情,增强感染力。

(4)伏笔:交代含蓄,与下文相呼应,使结构严谨,结果更合乎情理。

(5)铺垫:前文为后文主要情节发展铺垫蓄势,引出下文。

(6)照应:呼应上文,使文章结构更加严谨、中心突出。

(7)象征:化抽象为形象,含蓄深刻,立意高远。

(8)衬托:以次要的人或事物突出主要的人或事物的特点、性格、思想、

感情等。

(9)对比:突出性格品质等,揭示主题。

中考一般考小说或叙事散文,叙事散文和小说同属叙事性作品,二者有很多相似甚至相同之处,考试题型也基本相同。为避免重复,本书把这两种文学体裁合在一起解读并指导训练。

特别说明