2.历史转折

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

政治建设

的曲折历

程及其历

史性转折

一、民主政治建设的重大挫折

二、伟大的历史转折

三、改革开放以来中国社会主义民主政治建设

一、民主政治建设的重大挫折

1.1953——1956年,三大改造。

(1)目的:实现从生产资料私有制向社会主义公有制转变。

(2)内容:对农业、手工业、资本主义工商业进行社会主义改造。

(3)作用:

①社会主义制度在中国基本确立。

②是中国社会在20世纪实现的第二次历史性巨变。

2.中国共产第八次全国代表大会

(1)时间、地点:

(2)主要内容

①正确分析了当时国内形势和主要矛盾的变化;

②全党和全国人民的主要任务;

③提出了加强社会主义民主建设的任务。

(3)评价中国共产第八次全国代表大会

是党在全国执政后的第一次全国代表大会,是探索中国社会主义建设道路的一个良好的开端,对我国社会主义制度建立以后我国社会主义民主政治及社会主义建设有正确的指导作用。

3.“文化大革命”对民主法制的践踏

(1)“文化大革命”十年大动乱(1966——1976)

思考分析

“文化大革命”是怎样发动起来的

它给党和国家的政治建设带来了哪些危害

《发动的导火线》

全面发动的标志

1966年通过了“五一六通知”和《中共中央关于无产阶级文化大革命的决定

意义:

“文化大革命”是一场领导者错误发动、被反革命集团利用,给党和国家带来了严重危害的内乱,使国家的民主与法制被肆意践踏,全国人民代表大会制度遭到严重破坏,中国共产党领导的多党合作和政治协商制度遭受摧残;同时,国民经济和文化教育等社会主义事业的发展也因此而停滞或遭到破坏。

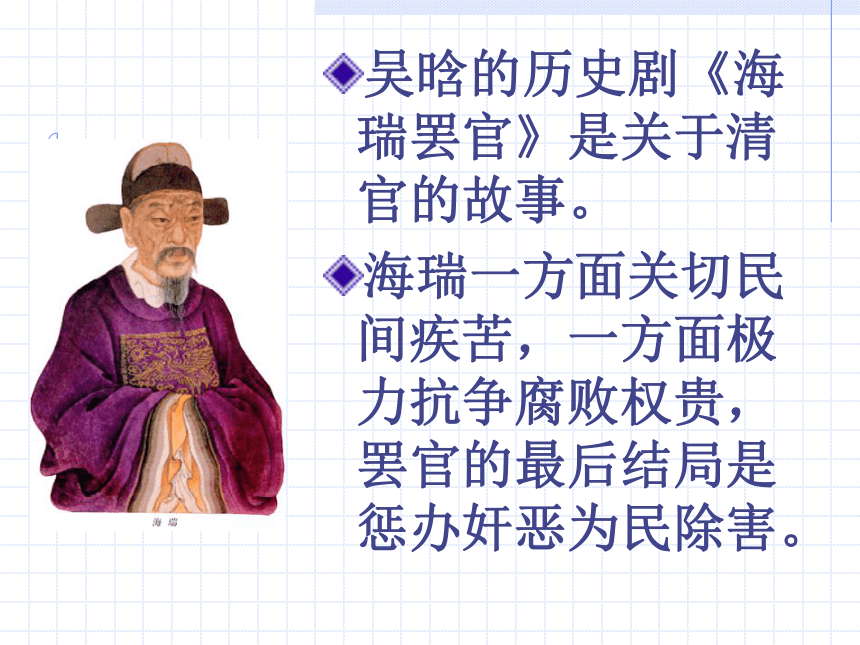

吴晗的历史剧《海瑞罢官》是关于清官的故事。

海瑞一方面关切民间疾苦,一方面极力抗争腐败权贵,罢官的最后结局是惩办奸恶为民除害。

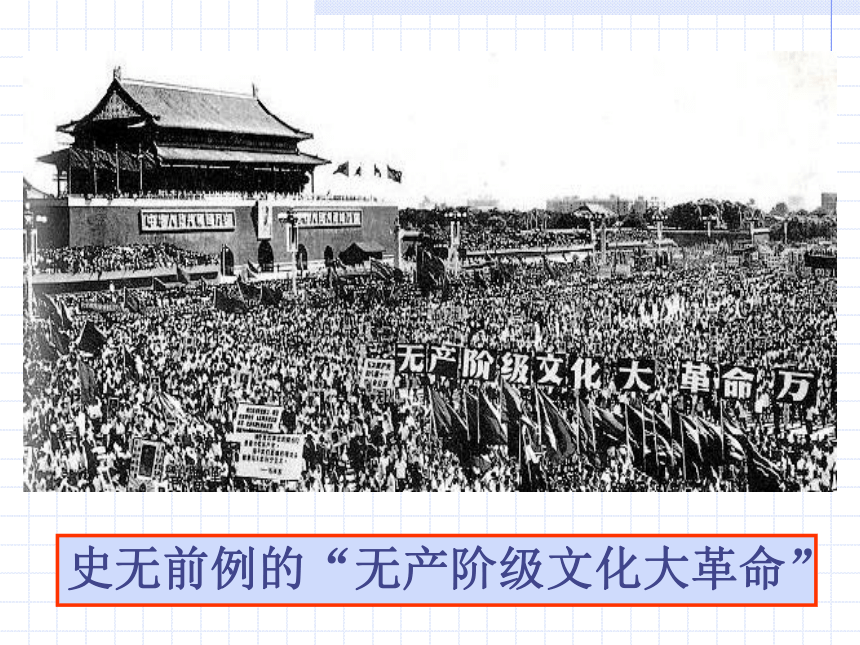

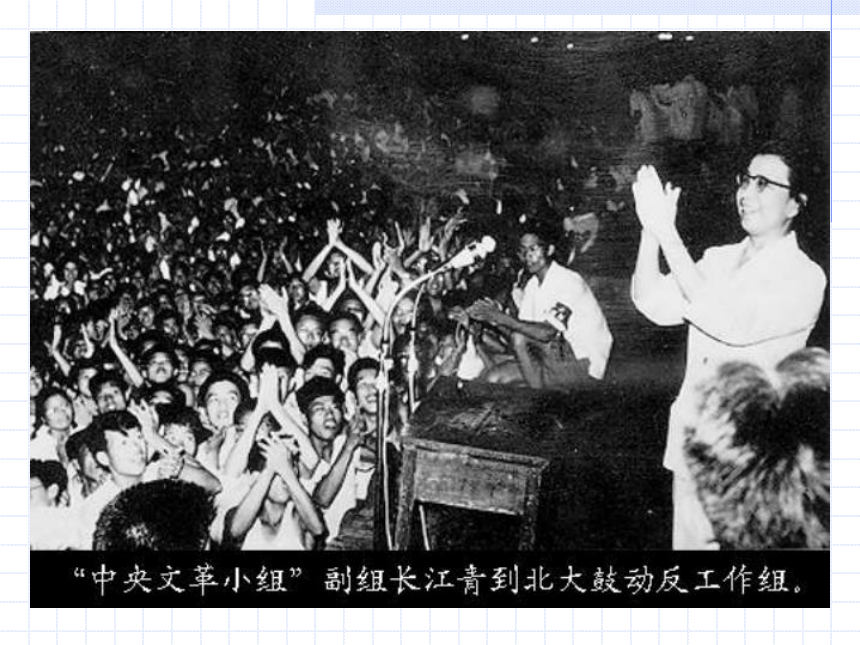

史无前例的“无产阶级文化大革命”

黑龙江省委书记处的书记集体被批斗

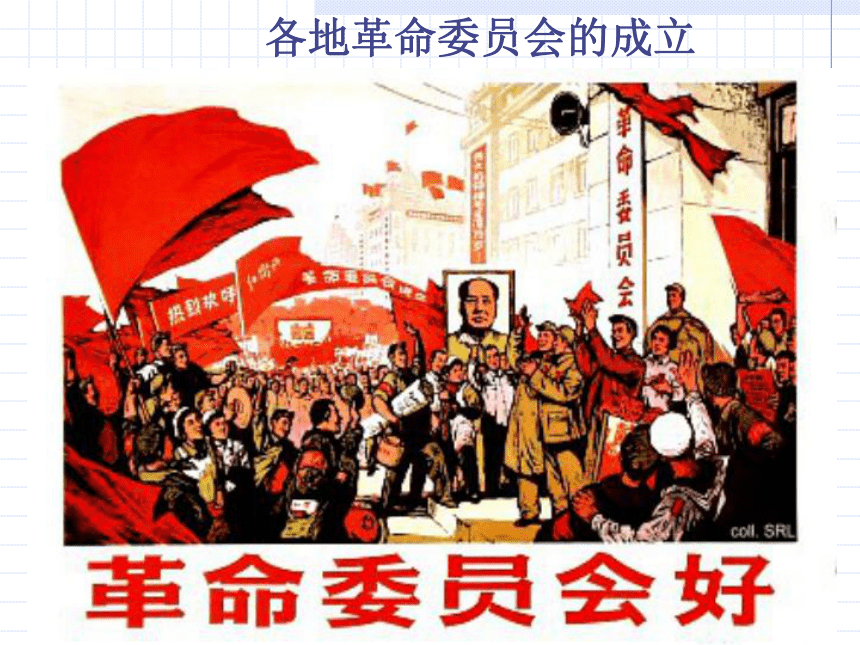

各地革命委员会的成立

各地革命委员会的成立

第一届全国人民代表大会(1954—1959)

第二届全国人民代表大会( 1959—1965)

第三届全国人民代表大会(1965—1975)

第四届全国人民代表大会(1975—1978)

第五届全国人民代表大会(1978—1983)

第六届全国人民代表大会(1983—1988)

第七届全国人民代表大会(1988—1993)

第八届全国人民代表大会(1993—1998)

第九届全国人民代表大会(1998—2003)

第十届全国人民代表大会(2003—2008)

第十一届全国人民代表大会(2008—2013)

全国人民代表大会制度的破坏

(2)“文化大革命”的教训

课堂思考

“文化大革命”酿成了一场历史的悲剧,导致这场悲剧发生的直接原因是什么?

如何才能避免这种悲剧的重演呢?

民主法制建设应从哪些方面加强?

“直接原因”是党内指导思想上“左”倾错误发展,毛泽东对形势判断错误,林彪、江青一伙支持和助长毛泽东的错误。

“避免这种悲剧的重演”必须加强社会主义民主法制建设。

“如何加强社会主义民主法制”

①必须要形成完善的法律体系约束人们的行为,保障公民的民主权利;

②国家决策必须遵守法律的规定,避免因决策失误给国家、人民带来损失;

③应加强法制教育,提高公民遵法守法、自觉维护法律的意识。

二、伟大的历史转折

1.在徘徊中前进

2.伟大的历史转折――《中国共产党十一届三中全会》召开

(1)时间、地点:

(2)主要内容

课堂思考

党的十一届三中全会作为历史性的伟大转折,其重要作用和意义是什么

十一届三中全会 1978

重新确立解放思想、实事求是的指导方针

实行改革开放

伟大

决策

思想 路线

果断结束“以阶级斗争为纲”的错误口号,工作中心转移到经济建设上来

政治 路线

形成以邓小平为核心的中央领导集体

组织

路线

一、工作重点的转移

十一届三中全会的内容、意义

三条路线的拔乱反正

新中国历史的伟大转折

指导方针

重点转移

改革体制

新领导

新道路

新时期

三、改革开放以来中国社会主义民主政治建设成就

第一,确立了依法治国的基本方略

①1980年,邓小平的《党和国家领导制度的改革》重要讲

话,体现了党对建设有中国特色的社会主义民主政治的初步构想;

②1982年11月全国人大五届五次会议全面修改了《中华人

民共和国宪法》,它成为中国在历史新时期治国安邦的总章程;

③1997年,中共十五大正式提出了依法治国、建设社会主义

法治国家的历史任务;

④1999年,全国人大九届二次会议通过的宪法修正案,正式

将“建设社会主义法治国家”以国家根本大法的形式确定下来。

第二,制定了大批法律及其与法律有关的规章,从而形成了一个

以宪法为核心的有中国特色社会主义的法律体系框架

1.中共“八大”关于国内主要矛盾的论断是正确的,因为这一论断

A.借鉴了苏联的经验教训

B.反映了剥削阶级在我国已经基本消灭的客观实际

C.明确了把正确处理人民内部矛盾作为国家政治生活的主题

D.强调了团结一切可以团结的力量为社会主义建设服务

C

2.“在无产阶级革命和无产阶级专政的整个历史时期,存在着资本主义和社会主义两条道路的斗争。被推翻的反动统治阶级不甘心于灭亡,他们总是企图复辟。同时,社会上还存在着一部分小生产者的自发的资本主义倾向。”党的这一论述实际上

A.提示了社会主义社会阶级斗争的规律 B.修改了八大关于社会主要矛盾的论断

C.提出了改造小生产方式以发展生产力的任务

D.阐明了社会主义社会两类不同性质的矛盾

B

3.“文化大革命”的导火线是

A.毛泽东支持对《海瑞罢官》的批判

B. 中央“文革”小组的成立

C. 《炮打司令部——我的一张大字报》的发表

D.中共中央发出“五 一六”通知

4.标志着“文化大革命”的全面发动的事件是

A.中央“文化革命”小组的成立

B.《中国共产党中央委员会通知》的发表

C. 《炮打司令部——我的一张大字报》的发表

D.中央政治局扩大会议和中共八届十一中全会的召开

A

D

5.邓小平指出:只有思想解放了,我们才能正确地以马列主义、毛泽东思想为指导,解决过去遗留的问题,解决新出现的一系列问题。这里的“思想解放”是指

A.认识到“文革”的错误性

B.认识到经济建设是全党工作的重心

C.纠正“以阶级斗争为纲”的错误方针

D.打破了长期以来个人崇拜和教条主义的束缚

D

6.审议并通过经过全面修改的《中华人民共和国宪法》的会议是

A.十一届三中全会

B.中央政治局扩大会议

C.全国人大五届五次会议

D.十二大

7.正式把“实行依法治国,建设社会主义法治国家”写进《宪法》的是在

A.全国人大五届五次会议

B.全国人大九届二次会议

C.中共十五大

D.中共十六大

C

B

8.“文化大革命”中,实际上是国家政治体制建设的一次重大倒退的事件是

A.红卫兵运动

B.上海造反派夺取了上海市的党政领导大权

C.革命委员会形成党政合一、政企合一的一元化领导体制

D.全国人民代表大会及其常务委员会没有举行过一次会议

C

9.被称为中国开辟新时期新道路的主题报告和宣言书的邓小平

的重要讲话是

A.《告台湾同胞书》

B.《党和国家领导制度的改革》

《解放思想、实事求是,团结一致向前看》

D.《实践是检验真理的唯一标准》

C

10.“依法治国,建设社会主义法治国家”的说法,以国家根本大法的形式呈现出来是在

A.1978年

B.1982年

C.1997年

D.1999年

D

政治建设

的曲折历

程及其历

史性转折

一、民主政治建设的重大挫折

二、伟大的历史转折

三、改革开放以来中国社会主义民主政治建设

一、民主政治建设的重大挫折

1.1953——1956年,三大改造。

(1)目的:实现从生产资料私有制向社会主义公有制转变。

(2)内容:对农业、手工业、资本主义工商业进行社会主义改造。

(3)作用:

①社会主义制度在中国基本确立。

②是中国社会在20世纪实现的第二次历史性巨变。

2.中国共产第八次全国代表大会

(1)时间、地点:

(2)主要内容

①正确分析了当时国内形势和主要矛盾的变化;

②全党和全国人民的主要任务;

③提出了加强社会主义民主建设的任务。

(3)评价中国共产第八次全国代表大会

是党在全国执政后的第一次全国代表大会,是探索中国社会主义建设道路的一个良好的开端,对我国社会主义制度建立以后我国社会主义民主政治及社会主义建设有正确的指导作用。

3.“文化大革命”对民主法制的践踏

(1)“文化大革命”十年大动乱(1966——1976)

思考分析

“文化大革命”是怎样发动起来的

它给党和国家的政治建设带来了哪些危害

《发动的导火线》

全面发动的标志

1966年通过了“五一六通知”和《中共中央关于无产阶级文化大革命的决定

意义:

“文化大革命”是一场领导者错误发动、被反革命集团利用,给党和国家带来了严重危害的内乱,使国家的民主与法制被肆意践踏,全国人民代表大会制度遭到严重破坏,中国共产党领导的多党合作和政治协商制度遭受摧残;同时,国民经济和文化教育等社会主义事业的发展也因此而停滞或遭到破坏。

吴晗的历史剧《海瑞罢官》是关于清官的故事。

海瑞一方面关切民间疾苦,一方面极力抗争腐败权贵,罢官的最后结局是惩办奸恶为民除害。

史无前例的“无产阶级文化大革命”

黑龙江省委书记处的书记集体被批斗

各地革命委员会的成立

各地革命委员会的成立

第一届全国人民代表大会(1954—1959)

第二届全国人民代表大会( 1959—1965)

第三届全国人民代表大会(1965—1975)

第四届全国人民代表大会(1975—1978)

第五届全国人民代表大会(1978—1983)

第六届全国人民代表大会(1983—1988)

第七届全国人民代表大会(1988—1993)

第八届全国人民代表大会(1993—1998)

第九届全国人民代表大会(1998—2003)

第十届全国人民代表大会(2003—2008)

第十一届全国人民代表大会(2008—2013)

全国人民代表大会制度的破坏

(2)“文化大革命”的教训

课堂思考

“文化大革命”酿成了一场历史的悲剧,导致这场悲剧发生的直接原因是什么?

如何才能避免这种悲剧的重演呢?

民主法制建设应从哪些方面加强?

“直接原因”是党内指导思想上“左”倾错误发展,毛泽东对形势判断错误,林彪、江青一伙支持和助长毛泽东的错误。

“避免这种悲剧的重演”必须加强社会主义民主法制建设。

“如何加强社会主义民主法制”

①必须要形成完善的法律体系约束人们的行为,保障公民的民主权利;

②国家决策必须遵守法律的规定,避免因决策失误给国家、人民带来损失;

③应加强法制教育,提高公民遵法守法、自觉维护法律的意识。

二、伟大的历史转折

1.在徘徊中前进

2.伟大的历史转折――《中国共产党十一届三中全会》召开

(1)时间、地点:

(2)主要内容

课堂思考

党的十一届三中全会作为历史性的伟大转折,其重要作用和意义是什么

十一届三中全会 1978

重新确立解放思想、实事求是的指导方针

实行改革开放

伟大

决策

思想 路线

果断结束“以阶级斗争为纲”的错误口号,工作中心转移到经济建设上来

政治 路线

形成以邓小平为核心的中央领导集体

组织

路线

一、工作重点的转移

十一届三中全会的内容、意义

三条路线的拔乱反正

新中国历史的伟大转折

指导方针

重点转移

改革体制

新领导

新道路

新时期

三、改革开放以来中国社会主义民主政治建设成就

第一,确立了依法治国的基本方略

①1980年,邓小平的《党和国家领导制度的改革》重要讲

话,体现了党对建设有中国特色的社会主义民主政治的初步构想;

②1982年11月全国人大五届五次会议全面修改了《中华人

民共和国宪法》,它成为中国在历史新时期治国安邦的总章程;

③1997年,中共十五大正式提出了依法治国、建设社会主义

法治国家的历史任务;

④1999年,全国人大九届二次会议通过的宪法修正案,正式

将“建设社会主义法治国家”以国家根本大法的形式确定下来。

第二,制定了大批法律及其与法律有关的规章,从而形成了一个

以宪法为核心的有中国特色社会主义的法律体系框架

1.中共“八大”关于国内主要矛盾的论断是正确的,因为这一论断

A.借鉴了苏联的经验教训

B.反映了剥削阶级在我国已经基本消灭的客观实际

C.明确了把正确处理人民内部矛盾作为国家政治生活的主题

D.强调了团结一切可以团结的力量为社会主义建设服务

C

2.“在无产阶级革命和无产阶级专政的整个历史时期,存在着资本主义和社会主义两条道路的斗争。被推翻的反动统治阶级不甘心于灭亡,他们总是企图复辟。同时,社会上还存在着一部分小生产者的自发的资本主义倾向。”党的这一论述实际上

A.提示了社会主义社会阶级斗争的规律 B.修改了八大关于社会主要矛盾的论断

C.提出了改造小生产方式以发展生产力的任务

D.阐明了社会主义社会两类不同性质的矛盾

B

3.“文化大革命”的导火线是

A.毛泽东支持对《海瑞罢官》的批判

B. 中央“文革”小组的成立

C. 《炮打司令部——我的一张大字报》的发表

D.中共中央发出“五 一六”通知

4.标志着“文化大革命”的全面发动的事件是

A.中央“文化革命”小组的成立

B.《中国共产党中央委员会通知》的发表

C. 《炮打司令部——我的一张大字报》的发表

D.中央政治局扩大会议和中共八届十一中全会的召开

A

D

5.邓小平指出:只有思想解放了,我们才能正确地以马列主义、毛泽东思想为指导,解决过去遗留的问题,解决新出现的一系列问题。这里的“思想解放”是指

A.认识到“文革”的错误性

B.认识到经济建设是全党工作的重心

C.纠正“以阶级斗争为纲”的错误方针

D.打破了长期以来个人崇拜和教条主义的束缚

D

6.审议并通过经过全面修改的《中华人民共和国宪法》的会议是

A.十一届三中全会

B.中央政治局扩大会议

C.全国人大五届五次会议

D.十二大

7.正式把“实行依法治国,建设社会主义法治国家”写进《宪法》的是在

A.全国人大五届五次会议

B.全国人大九届二次会议

C.中共十五大

D.中共十六大

C

B

8.“文化大革命”中,实际上是国家政治体制建设的一次重大倒退的事件是

A.红卫兵运动

B.上海造反派夺取了上海市的党政领导大权

C.革命委员会形成党政合一、政企合一的一元化领导体制

D.全国人民代表大会及其常务委员会没有举行过一次会议

C

9.被称为中国开辟新时期新道路的主题报告和宣言书的邓小平

的重要讲话是

A.《告台湾同胞书》

B.《党和国家领导制度的改革》

《解放思想、实事求是,团结一致向前看》

D.《实践是检验真理的唯一标准》

C

10.“依法治国,建设社会主义法治国家”的说法,以国家根本大法的形式呈现出来是在

A.1978年

B.1982年

C.1997年

D.1999年

D

同课章节目录

- 第一单元 古代中国的政治制度

- 第1课 夏、商、西周的政治制度

- 第2课 秦朝中央集权制度的形成

- 第3课 从汉至元政治制度的演变

- 第4课 明清君主专制的加强

- 第二单元 古代希腊罗马的政治制度

- 第5课 古代希腊民主政治

- 第6课 罗马法的起源与发展

- 第三单元 近代西方资本主义政治制度的确立与发展

- 第7课 英国君主立宪制的建立

- 第8课 美国联邦政府的建立

- 第9课 资本主义政治制度在欧洲大陆的扩展

- 第四单元 近代中国反侵略、求民主的潮流

- 第10课 鸦片战争

- 第11课 太平天国运动

- 第12课 甲午中日战争和八国联军侵华

- 第13课 辛亥革命

- 第14课 新民主主义革命的崛起

- 第15课 国共的十年对峙

- 第16课 抗日战争

- 第17课 解放战争

- 第五单元 从科学社会主义理论到社会主义制度的建立

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月革命的胜利

- 第六单元 现代中国的政治建设与祖国统一

- 第20课 新中国的民主政治建设

- 第21课 民主政治建设的曲折发展

- 第22课 祖国统一大业

- 第七单元 现代中国的对外关系

- 第23课 新中国初期的外交

- 第24课 开创外交新局面

- 第八单元 当今世界政治格局的多极化趋势

- 第25课 两极世界的形成

- 第26课 世界多极化趋势的出现

- 第27课 世纪之交的世界格局