人教版高中化学选修四2.3《化学平衡(第一课时)化学平衡状态》教学课件(共19张ppt)

文档属性

| 名称 | 人教版高中化学选修四2.3《化学平衡(第一课时)化学平衡状态》教学课件(共19张ppt) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 393.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2020-10-31 22:13:38 | ||

图片预览

文档简介

第二节 化学平衡状态

NaCl 的溶解平衡:

20℃时,将一块质量为40 g 的NaCl晶体投入到100 g 水中,充分搅拌,至固体不再溶解为止,静置.经过相当长的时间后,发现NaCl晶体质量不再发生变化,但NaCl晶体的形状在不断发生改变,为什么?

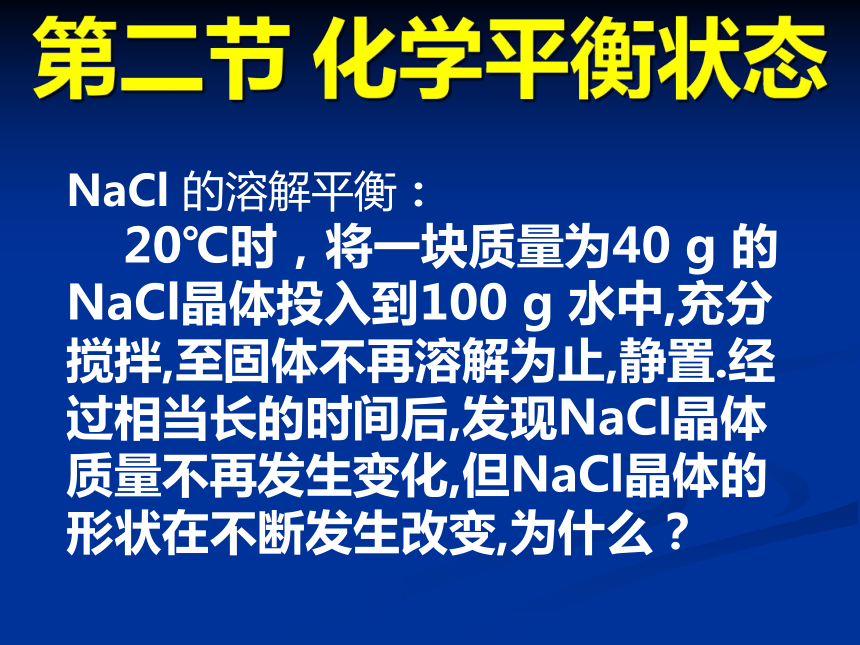

宏观表象

微观速率解释

溶解

结晶

饱和

V溶解 >V结晶

V溶解V溶解 =V结晶

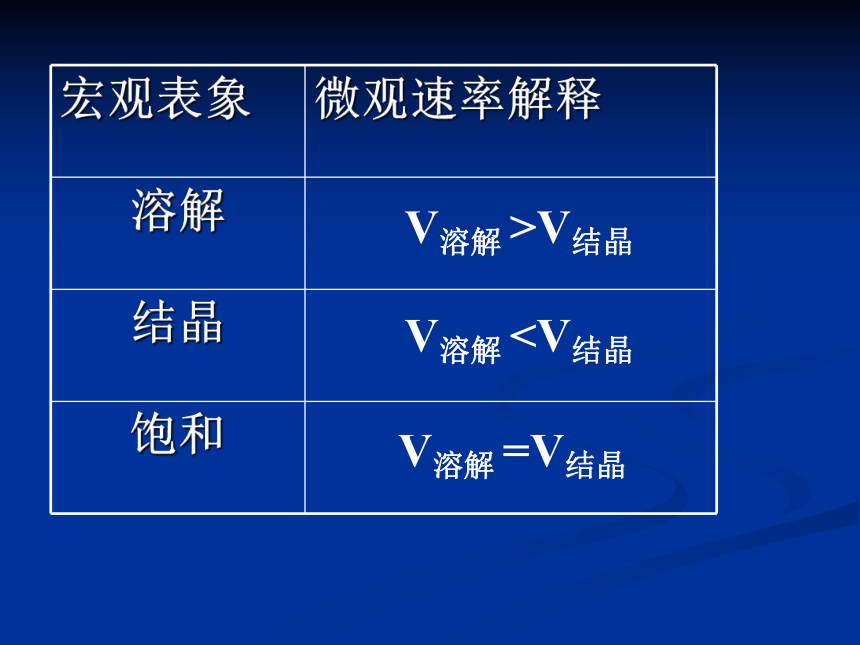

可逆反应:

速率

含义

与浓度关系

V正

V逆

正反应:从左向右进行的反应。

逆反应:从右向左进行的反应。

单位时间反应物浓度的减少或生成物浓度的增加

单位时间反应物浓度的增加或生成物浓度的减少

决定于生成物浓度

决定于反应物浓度

在同一条件下向正反应方向进行的同时又向逆反应方向进行的反应.

用 表示。 例:

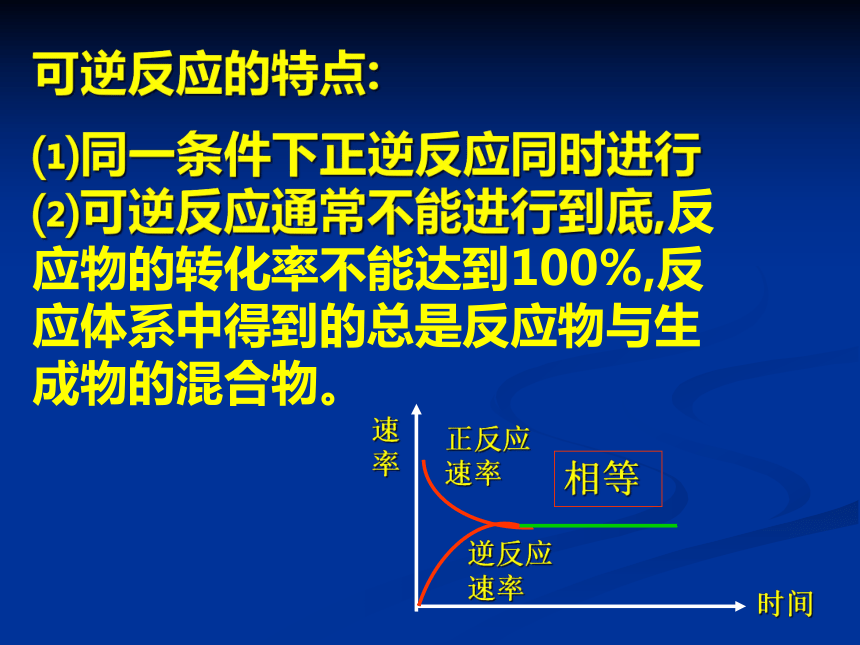

可逆反应的特点:

⑴同一条件下正逆反应同时进行

⑵可逆反应通常不能进行到底,反应物的转化率不能达到100%,反应体系中得到的总是反应物与生成物的混合物。

正反应速率

逆反应速率

相等

时间

速率

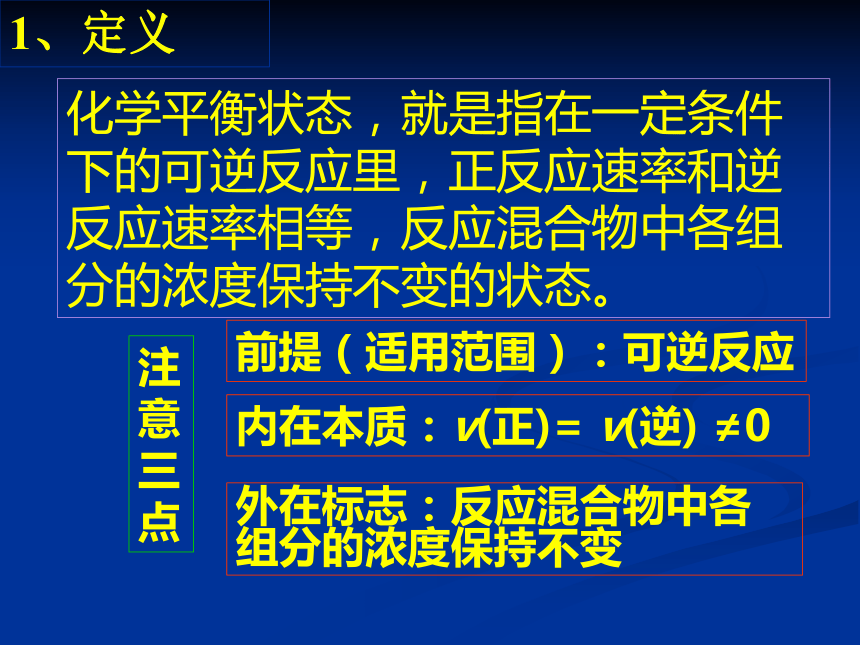

1、定义

化学平衡状态,就是指在一定条件下的可逆反应里,正反应速率和逆反应速率相等,反应混合物中各组分的浓度保持不变的状态。

注意三点

前提(适用范围):可逆反应

内在本质:v(正)= v(逆) ≠0

外在标志:反应混合物中各组分的浓度保持不变

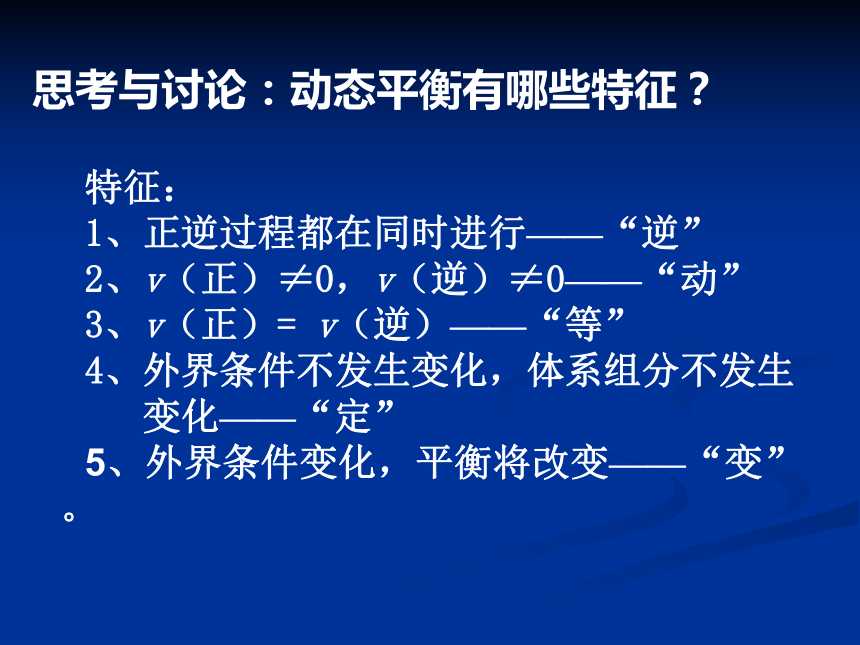

思考与讨论:动态平衡有哪些特征?

特征:

1、正逆过程都在同时进行——“逆”

2、v(正)≠0,v(逆)≠0——“动”

3、v(正)= v(逆)——“等”

4、外界条件不发生变化,体系组分不发生

变化——“定”

5、外界条件变化,平衡将改变——“变”。

如何判断可逆反应达到平衡状态?

①速率:v正=v逆

(即任何一种物质的生成速率等于其消耗速率)

②各成分的含量保持不变

v正=v逆

1、同一物质

2、消耗=生成

含量保持不变:

1、物质的量

2、物质的量浓度

3、百分含量

1.在一定温度下,可逆反应A(气)+3B(气) 2C(气)达到平衡的标志是

A. C的生成速率与C分解的速率相等

B. 单位时间生成n molA,同时生成3n molB

C. 单位时间生成B的速率,与生成C的速率 相等 (数值)

D. 单位时间生成nmolA,同时生成2nmolC

AD

2.在500℃、钒触媒的作用下,某密闭容器中反应 2SO2 + O2 2SO3 △ H< 0 达到化学平衡状态时的标志是 ( )

A SO2的消耗速率等于SO3的生成速率

B SO2的生成速率等于SO3的生成速率

C SO2的消耗速率等于O2消耗速率的2倍

D SO3的生成速率等于O2生成速率的 2倍

BD

3.下列说法可以证明反应N2+3H2 2NH3 已达平衡状态的是( )

A.1个N≡N键断裂时,有3个H-H键形成

B.1个N≡N键断裂时,有3个H-H键断裂

C.1个N≡N键断裂时,有6个N-H键断裂

D.1个N≡N键断裂时,有6个N-H键形成

AC

4.下列说法中可以充分说明反应: P(气)+Q(气) R(气)+S(气),在恒温恒容下已达平衡状态的是

(A) P、Q、R、S的浓度不再变化

(B) P、Q、R、S的分子数比为1:1:1:1

(C)反应容器内总物质的量不随时间而变化

(D)混合气体的压强

(E)气体的平均分子量

(F)各组分的质量分数不再改变

(G)混合气体的密度

5.下列说法中可以充分说明反应:

A(固)+3B(气) 2C(气)+D(气) , 在恒温恒容下已达平衡状态的是( )

(A)混合气体的压强

(B)气体的平均分子量

(C)各组分的质量分数不再改变

(D)混合气体的密度

6.下列说法中可以充分说明反应: A(g)+3B(g) 2C(g)+D(g),在恒温恒容下已达平衡状态的是( )

(A)混合气体的压强

(B)气体的平均分子量

(C)各组分的质量分数不再改变

(D)混合气体的密度

7.下列说法中可以充分说明反应: A(g)+3B(g) 2C(g)+2D(g),在恒温恒容下已达平衡状态的是( )

(A)混合气体的压强

(B)气体的平均分子量

(C)各组分的质量分数不再改变

(D)混合气体的密度

化学平衡的影响因素

内因:反应本身

外因:浓度、压强、温度

速率?时间图像及应用(以可逆反应为例分析)

(1)改变反应物浓度

(2)改变生成物浓度

(3)改变气体体系的压强

①对于正反应方向气体体积增大的反应

②对于反应前后气体体积不变的反应

(4)改变温度

对于正反应放热的反应

(5)加催化剂

NaCl 的溶解平衡:

20℃时,将一块质量为40 g 的NaCl晶体投入到100 g 水中,充分搅拌,至固体不再溶解为止,静置.经过相当长的时间后,发现NaCl晶体质量不再发生变化,但NaCl晶体的形状在不断发生改变,为什么?

宏观表象

微观速率解释

溶解

结晶

饱和

V溶解 >V结晶

V溶解

可逆反应:

速率

含义

与浓度关系

V正

V逆

正反应:从左向右进行的反应。

逆反应:从右向左进行的反应。

单位时间反应物浓度的减少或生成物浓度的增加

单位时间反应物浓度的增加或生成物浓度的减少

决定于生成物浓度

决定于反应物浓度

在同一条件下向正反应方向进行的同时又向逆反应方向进行的反应.

用 表示。 例:

可逆反应的特点:

⑴同一条件下正逆反应同时进行

⑵可逆反应通常不能进行到底,反应物的转化率不能达到100%,反应体系中得到的总是反应物与生成物的混合物。

正反应速率

逆反应速率

相等

时间

速率

1、定义

化学平衡状态,就是指在一定条件下的可逆反应里,正反应速率和逆反应速率相等,反应混合物中各组分的浓度保持不变的状态。

注意三点

前提(适用范围):可逆反应

内在本质:v(正)= v(逆) ≠0

外在标志:反应混合物中各组分的浓度保持不变

思考与讨论:动态平衡有哪些特征?

特征:

1、正逆过程都在同时进行——“逆”

2、v(正)≠0,v(逆)≠0——“动”

3、v(正)= v(逆)——“等”

4、外界条件不发生变化,体系组分不发生

变化——“定”

5、外界条件变化,平衡将改变——“变”。

如何判断可逆反应达到平衡状态?

①速率:v正=v逆

(即任何一种物质的生成速率等于其消耗速率)

②各成分的含量保持不变

v正=v逆

1、同一物质

2、消耗=生成

含量保持不变:

1、物质的量

2、物质的量浓度

3、百分含量

1.在一定温度下,可逆反应A(气)+3B(气) 2C(气)达到平衡的标志是

A. C的生成速率与C分解的速率相等

B. 单位时间生成n molA,同时生成3n molB

C. 单位时间生成B的速率,与生成C的速率 相等 (数值)

D. 单位时间生成nmolA,同时生成2nmolC

AD

2.在500℃、钒触媒的作用下,某密闭容器中反应 2SO2 + O2 2SO3 △ H< 0 达到化学平衡状态时的标志是 ( )

A SO2的消耗速率等于SO3的生成速率

B SO2的生成速率等于SO3的生成速率

C SO2的消耗速率等于O2消耗速率的2倍

D SO3的生成速率等于O2生成速率的 2倍

BD

3.下列说法可以证明反应N2+3H2 2NH3 已达平衡状态的是( )

A.1个N≡N键断裂时,有3个H-H键形成

B.1个N≡N键断裂时,有3个H-H键断裂

C.1个N≡N键断裂时,有6个N-H键断裂

D.1个N≡N键断裂时,有6个N-H键形成

AC

4.下列说法中可以充分说明反应: P(气)+Q(气) R(气)+S(气),在恒温恒容下已达平衡状态的是

(A) P、Q、R、S的浓度不再变化

(B) P、Q、R、S的分子数比为1:1:1:1

(C)反应容器内总物质的量不随时间而变化

(D)混合气体的压强

(E)气体的平均分子量

(F)各组分的质量分数不再改变

(G)混合气体的密度

5.下列说法中可以充分说明反应:

A(固)+3B(气) 2C(气)+D(气) , 在恒温恒容下已达平衡状态的是( )

(A)混合气体的压强

(B)气体的平均分子量

(C)各组分的质量分数不再改变

(D)混合气体的密度

6.下列说法中可以充分说明反应: A(g)+3B(g) 2C(g)+D(g),在恒温恒容下已达平衡状态的是( )

(A)混合气体的压强

(B)气体的平均分子量

(C)各组分的质量分数不再改变

(D)混合气体的密度

7.下列说法中可以充分说明反应: A(g)+3B(g) 2C(g)+2D(g),在恒温恒容下已达平衡状态的是( )

(A)混合气体的压强

(B)气体的平均分子量

(C)各组分的质量分数不再改变

(D)混合气体的密度

化学平衡的影响因素

内因:反应本身

外因:浓度、压强、温度

速率?时间图像及应用(以可逆反应为例分析)

(1)改变反应物浓度

(2)改变生成物浓度

(3)改变气体体系的压强

①对于正反应方向气体体积增大的反应

②对于反应前后气体体积不变的反应

(4)改变温度

对于正反应放热的反应

(5)加催化剂