人美版高一美术鉴赏第八课-所有的美术作品都一样重要吗——美术作品的意义与价值判断(43张PPT)

文档属性

| 名称 | 人美版高一美术鉴赏第八课-所有的美术作品都一样重要吗——美术作品的意义与价值判断(43张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人美版 | ||

| 科目 | 美术 | ||

| 更新时间 | 2020-11-01 22:10:27 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

所有的美术作品都一样重要吗?

美术作品的意义与价值的判断

作者介绍

马远(12世纪中叶-13世纪上叶),河中人。号钦山。与夏圭同为南宋画院后期的著名画家。画学李唐,精于山水,用焦墨画树石,以大斧劈带水墨为皴。画峭峰直上不见其顶,或绝壁直下不见其脚,风格独特,世称“马一角”。是因为他绘画的构图往往将实景置于画面的一角。然而除了一角的特写,他也有全景山水,而且还充分发挥他全才的优势,其作品时而花鸟、山水结合、时而人物、山水结合,时而人物、花鸟、山水结合,极其丰富多变。

作者介绍

夏圭,宋代杰出画家。字禹玉,临安(今浙江杭州)人。南宋画院待诏。早年工人物画,后来以山水画著称。他与马远同时,号称“马夏”。宁宗时任画院待诏,受到皇帝赐金带的荣誉。夏圭长于山水画,亦能画人物。他的山水画师法李唐,又吸取范宽、米芾、米友仁的长处而形成自己的个人风格。虽然与马远同属水墨苍劲一派,但却喜用秃笔,下笔较重,因而更加老苍雄放。用墨善于调节水分,因取得更为淋漓滋润的效果。在山石的皴法上,

常先用水笔淡墨扫染,然后趁湿用浓墨皴,造成水墨浑融的特殊效果,被称作拖泥带水皴。

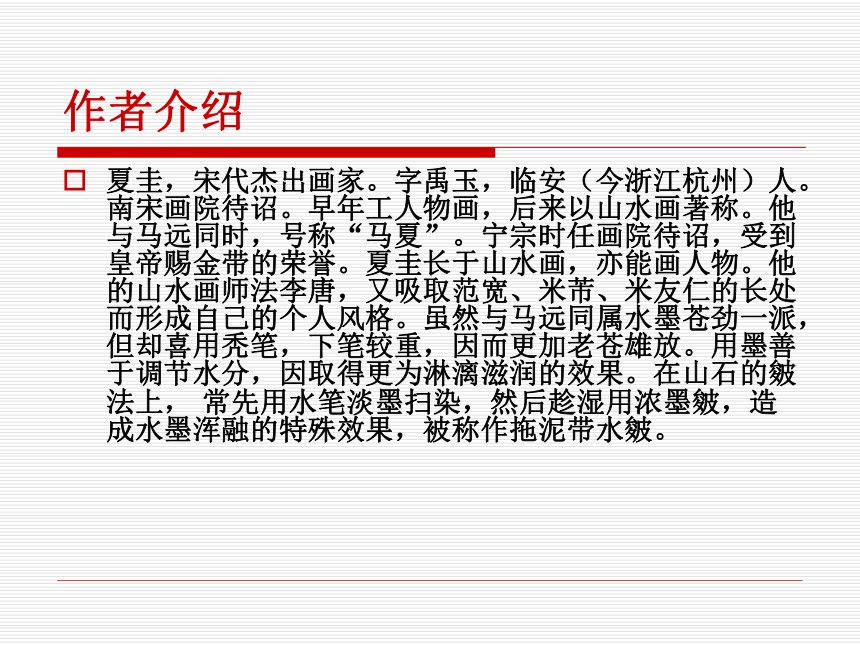

晓雪山行图

(南宋)马远

渔笛清幽(南宋)夏圭

马远/夏圭

画史上历来都是“马夏”并称的,因为他们的画风的确十分相近。不同之处在于:马远矜贵些。夏圭率性些;夏圭用墨更淋漓些。

夏圭略晚于马远,钱塘人,在宁宗、理宗朝为画院待诏。他的年辈随晚声誉却不低,御前画院十人,夏圭居其一,与前辈名家苏汉臣、林春、李迪、马远等享受同等待遇.他早年的山水较多李唐痕迹,中年以后渐渐形成自己的风格。在布局上,他爱将景物集中于一边,或下半边或左右侧,表现迷茫飘渺的空间意趣,人称“夏半边”。晚年的风格更加简练豪纵。正如董其昌指出的,夏圭还吸收了米家山水的墨法,他爱用泼墨湿晕,再秃笔焦墨点染。笔法灵活多变,点、短线、小斧劈、大斧相间使用,使浓淡隐约,云气微茫。

为什么同样的美术作品,不同的人评价却截然不同?

Because:

时代性:所谓“时代性”是说某些题材只有在这个时代才有,而不可能出现在别的时代。

地域性:所谓“地域性”是说某些题材可能在这个地域不断出现,而对另一个地域来说几乎是不可能的。

分开讨论

一、美术作品的时代性与地域性

二、如何判断美术作品的意义与价值?

三、如何看待美术作品意义与价值判断上的分歧?

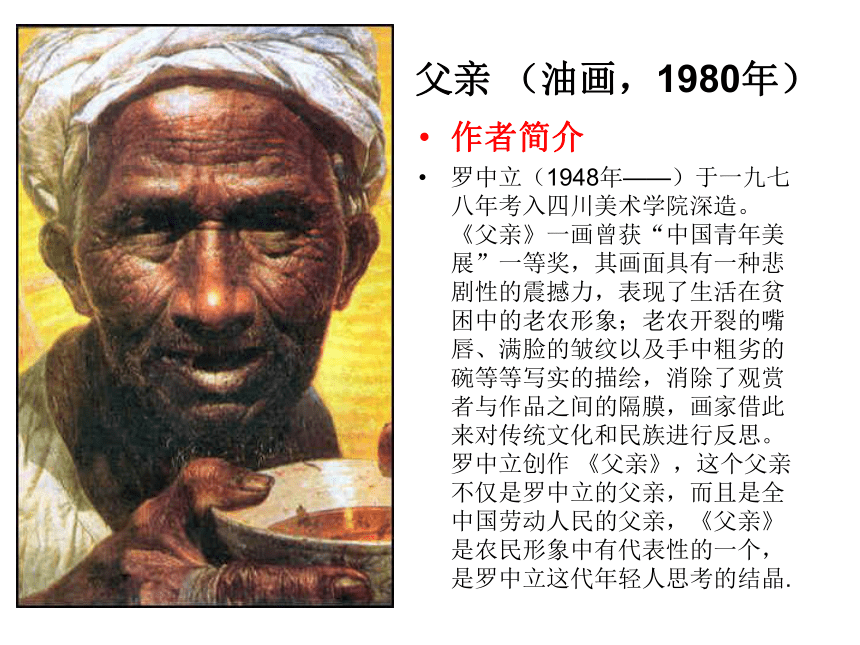

父亲

(油画,1980年)

作者简介

罗中立(1948年——)于一九七八年考入四川美术学院深造。《父亲》一画曾获“中国青年美展”一等奖,其画面具有一种悲剧性的震撼力,表现了生活在贫困中的老农形象;老农开裂的嘴唇、满脸的皱纹以及手中粗劣的碗等等写实的描绘,消除了观赏者与作品之间的隔膜,画家借此来对传统文化和民族进行反思。罗中立创作

《父亲》,这个父亲不仅是罗中立的父亲,而且是全中国劳动人民的父亲,《父亲》是农民形象中有代表性的一个,是罗中立这代年轻人思考的结晶.

作者介绍

罗中立,1948年生于重庆,重庆市璧山县人,1977年-1981年就读于四川美术学院,毕业后留校任教。1984年晋升为副教授,同年赴比利时皇家美术学院研修,1986年3月返校。1993年晋升为教授。现任四川美术学院院长,中国当代艺术院院长,全国人大代表,享受国家政府津贴的专家,中国美术家协会常务理事,中国油画协会常务理事,重庆市美术家协会主席。

《父亲》

他根据多年来四川山区劳动、生活的感受,借鉴了西方现代派美术照相写实主义的手法,用巨幅领袖像的形式,刻画了一个勤劳、朴实、善良而又贫穷的农民形象。他那古铜色的脸、长期的艰苦岁月造成德纳条条车辙似的皱纹、柴耙似的双手以及缺牙的嘴巴,无不包含着画家深沉的感情和对造成这一现实的深刻反思,从而激发起人们对现实,特别是对广大农民命运的深切关注。正因为如此,这一作品公开展出后,立即引起了社会的强烈反响,是新中国成立以来影响最大的美术作品之一。

《最后的晚餐》丁托列托/达芬奇

基督在即将被捕前

与十二门徒共进晚餐

最后的晚餐是《圣经》记录耶稣基督在地生活时发生的几个重大事件之一。最后的晚餐描述了两千年前耶稣基督被捕和在罗马十字架上受难之前,同他的门徒一起吃的最后一顿饭。最后的晚餐包含许多重要理论,是全世界基督徒生活中重要的一部分。

最后的晚餐发生在预备犹太人逾越节的晚上,它是犹太民族的一个神圣时刻,为了纪念神在埃及将犹太人从击杀头生儿的死亡灾难中拯救出来。耶稣有目的地安排了晚餐,指示门徒在那里设宴。十二门徒在晚餐时和晚餐后都跟耶稣在一起。就在这里耶稣预言彼得将在鸡叫之前三次不认主,后来应验。耶稣还预言门徒犹大将出卖他,这也应验了。最后的晚餐是基督被捕和受难之前同门徒的最后一次聚会。

作者简介

丁托列托﹝Tintoretto,1518-1594﹞,16世纪意大利威尼斯画派著名画家。生于威尼斯,1594年5月31日卒于同地。原名雅各布·罗布斯蒂。受业于提香门下。在长达40余年的创作生涯中,主要活动在威尼斯。作品继承提香传统又有创新,在叙事传情方面突出强烈的运动,且色彩富丽奇幻,在威尼斯画派中独树一帜。

作者详情-丁托列托

丁托列托是他的昵称,意为“小染色师”;这是因为他的父亲乔凡尼·巴提司塔·罗布斯蒂,是布料的染色师(意大利语音为“丁托雷”),他是一位雄心勃勃的人,扬言要把提香的色彩和米开朗基罗的形象结合起来,成为最伟大的艺术大师。为了取得独特的艺术效果,他在创作中总是选取别人很少采用的角度和构图,追求宏伟的气魄、强烈的戏剧性和突出的光感,忽视人物内在气质和性格的刻画,主要从画面效果出发。

《最后的晚餐》创作年代:1592

~

1594

年,是他晚期的光辉杰作之一是为圣乔吉欧·马乔雷教会所作。油彩,规格:365

x

568

公分,圣乔治教堂,威尼斯.意大利。这幅画是威尼斯圣乔治教堂装饰组画中的一部份。在这一幅画中,丁托列多仍然匠心独具的将两种不同的光源结合在一起

。

丁托列多将画面分为两个部分:左边展示的是神奇得事迹,右边描绘的则是日常的写实状况─仆人们向进餐者端上盘子。这种日常生活和神奇事迹的紧密关系,借着具体的形象展现出来,并以双重光源的对比加以烘托。正式这种紧密得关系,丁托列多将宗教构图和其象征意义现现出来。

作品详情-丁托列托

作者介绍

列奥纳多·达·芬奇(1452—1519),意大利文艺复兴三杰之一,也是整个欧洲文艺复兴时期最完美的代表。他是一位思想深邃,学识渊博、多才多艺的画家、寓言家、雕塑家、发明家、哲学家、音乐家、医学家、生物学家、地理学家、建筑工程师和军事工程师。他是一位天才,他一面热心于艺术创作和理论研究,研究如何用线条与立体造型去表现形体的各种问题,另一方面他也同时研究自然科学,为了真实感人的艺术形象,他广泛地研究与绘画有关的光学、数学、地质学、生物学等多种学科。他的艺术实践和科学探索精神对后代产生了重大而深远的影响。

作品详情-达芬奇

最后的晚餐

(壁画,484厘米×880厘米,1495—1497年,米兰圣玛利亚.德拉格拉齐耶修道院藏)

达·芬奇改变了文艺复兴早期对这一题材的传统处理方式,图中人物列为一排,以耶稣为中心,十二门徒分为四组,对称分列两侧,形成了一个穿插变化又相互统一的整体。达·芬奇成功地运用构图和用光等手段,塑造了一系列个性鲜明的人物形象。

任何美术作品都不是孤立存在的,它的产生离不开它的时代,同时也离不开它的所处地域环境。

《大卫》三个雕塑比较

多纳泰罗《大卫》

米开朗基罗《大卫》

贝尼尼《大卫》

《大卫》作者简介

多纳泰罗(Donatello,1386--1466)是意大利早期文艺复兴第一代美术家,也是15世纪最杰出的雕塑家,对古典美术的推崇和借鉴,多那太罗是他的外号。他生于意大利的佛罗伦萨,他是第一位推崇和借鉴希腊古典主义艺术风格的大雕塑家,也是他结束了一千多年的中世纪美术史,开创了文艺复兴的新纪元,确定了文艺复兴时代意大利雕塑艺术发展的基本路线

米开朗基罗是意大利文艺复兴盛期一位多才多艺的巨人。他不仅是伟大的雕刻家、画家,而且也是一位杰出的建筑家和诗人。他的笔下、刀下的英雄虽然取材于宗教、神话故事,其实是讴歌当时人们心目中的力挽狂澜拯救祖国的英雄,寄托了艺术家和人民的希望和理想,具有鲜明的时代意义。

贝尼尼不但是著名的雕塑家、建筑师,

而且还是一位出色的画家。父亲也是一位雕塑家,1605年举家迁至罗马。据说,他在8岁时就作了一个小孩头像

。

二.如何判断美术作品的意义与价值?

美术作品一旦产生,就具有意义和价值,只不过这种意义和价值大小、重要和不重要之分罢了。

对一般观众而言,符号了我们对题材和图式的期待、影响面广、为大多数人所认同的,其意义和价值就大,否则就不大。这就是我们所说的美术作品的题材和形式的时代性和地域性特征的性质。

美术作品的意义和价值有绝对的一面也有相对的一面。如多纳泰罗的《大卫》在当时有价值,但到了米开朗琪罗时代就相形见绌了,米开朗琪罗对它进行了新的艺术创造,产生了新的意义和价值。所以艺术创新是我们判断美术作品的意义和价值的另一方面。

因此,对美术作品的意义和价值的判断就受到了三个方面的制约:

1.时代性

2.地域性

3.艺术创新

《吹笛少年》

马奈

《艰苦岁月》

潘鹤

《吹笛女》

布岱尔

作者简介

马奈

,1832年生于法国巴黎,出身在一个大资产阶级的家庭里,这种家庭的传统发迹之途就是出任公职。爱德华·马奈是19世纪印象主义的奠基人之一,受到日本浮世绘及西班牙画风的影响,马奈大胆采用鲜明色彩,舍弃传统绘画的中间色调,将绘画从追求三元次立体空间的传统束缚中解放出来,朝二元次的平面创作迈出革命性的一大步。

潘鹤,1925年生于广东省广州市,1940年开始从事艺术活动,现为广州美术学院雕塑系终身教授,清华大学、武汉大...多座作品获国家级最高金牌奖和最佳奖。代表作有《艰苦岁月》、《拓荒牛》、《珠海渔女》、《和平少女》等

。

布岱尔,罗丹的学生,也是一位继承罗丹的创作精神、把雕塑艺术进一步拓展并引向现代艺术的艺术家。

三.如何看待美术作品意义与价值判断上的分歧?

“我的感受不能代替你的感受,每个人都必须通过自身的亲身体验才能作出自己的判断。”

在美术鉴赏中鼓励这种个人的、主动的和创造性的审美判断,就是为了培养每个人独特的审美能力。

从本质上说,无论我们的判断如何,这种判断本身就是一种评定,不管它采取的是口头的还是文字的形式。

《洛神赋图卷》顾恺之

(东晋)

作者介绍

顾恺之(348—

409

)字长康,小字虎头,汉族,晋陵无锡(今江苏无锡)人。顾恺之博学有才气,工诗赋、书法,尤善绘画。精于人像、佛像、禽兽、山水等,时人称之为三绝:画绝、文绝和痴绝。谢安深重之,以为苍生以来未之有。顾恺之与曹不兴、陆探微、张僧繇合称“六朝四大家”。顾恺之作画,意在传神,其“迁想妙得”

“以形写神”等论点,以及提出的“六法”。为中国传统绘画的发展奠定了基础。

此卷以三国时代曹植(192-232)的名篇《洛神赋》为题材,用具体生动的形象完整的表现了赋的内容,也体现了这一历史时期新兴文艺理论中重视感情生活的要求。

作者逐节描绘故事的内容,开始部分是曹植带着随从到了洛水之滨凝神张望,仿佛看到了洛神仙裳飘飘,凌波而来。其后是他们互相赠送礼物,洛神和她的同伴们或水上自在的游玩。这时风神使风停止,河神命波浪平静,水神击鼓,创世神女娲也在唱歌,曹植和洛神乘着驾六龙的“云车”出游。一叙衷肠。最后曹植在渡洛水的舟中思慕不已,离岸乘车远去时还回头张望,无限依恋。

《洛神赋图卷》以曹植的文学作品洛神赋为题材,描述曹植渡洛水时与洛水神女相遇而恋爱,终因人神路隔而无奈分离的动人故事.画家把人物的神韵,风姿表达得惟妙惟肖。

《梦》

卢梭(法国)

《梦》

《梦》具有一定的表现主义成分,因为画上集中的事物:处女地、狮子、漂亮的禽鸟、可怕的美国野牛、惨淡的孤月,黑皮肤的吹笛手以及畸形的裸女,等等,只表露了画家的童稚般的想象力,由于它妙趣横生,受到许多人的赞赏。一位评论家风趣地说:"他的天才胜过了天真,他应被奉为20世纪艺术的开拓者。"

《一条街道的忧郁和神秘》

基里柯

(意大利)

《一条街道的忧郁和神秘》

画上的透视深景极富感染力。右边有一大片被深褐色和灰色带拱顶的建筑物遮挡的阴影,左边是一条低矮的白色连拱廊,长长地伸展开去。天空阴沉,街上却十分明亮。这时,从左角出现一个孤独的滚铁环的小女孩,她的影子似从画外拖入。前面又有一幽灵般的影子,长长地拖在明亮的街道上。这一切既不合逻辑,又显得恐怖。在那片阴影前,有一辆老式货车空车厢,车门畅开着,景物费解,给观者频添困扰。就时间上判断,似象深秋的午后,可是这座城市广场寂无一人。商市停歇,颇有城市末日之嫌。契里柯承认这幅画来自尼采对意大利荒漠广场的描绘的启迪,它恍若梦境,时间表现也是深秋,因为在那个季节意大利的太阳变得低了,阴影要比夏天更长。

《巴黎街景》

《巴黎街景》埃斯蒂斯是超现实主义的重要代表人物之一,他作品中的写实主义手法,无论形体还是色彩和色调,都达到了无以复加的真实地步。他在作品中除真实描绘每一个物体的细节外还用镜面上镜子的反射来增加这种视觉上的真实性。然而作家的意图是告诉人们:我们看到的真实的都是虚幻的,即使如此真实地描绘它也不过是一幅画。

对美术作品的判断有多种角度

1.品评式或品鉴式批评

2.形式主义批评

3.历史批评

4.社会学批评

5.心理学批评

总结

对同一件美术作品,由于批评和判断的角度、方法甚至人的角色的不同,最终得出的结论就会各异,我们就可以尝试着用不同的批评方法来分析作品。

另一方面,对美术作品的意义和价值的判断又不是任意的,必须建立在对作品及其相关知识了解的基础上。

谢谢

所有的美术作品都一样重要吗?

美术作品的意义与价值的判断

作者介绍

马远(12世纪中叶-13世纪上叶),河中人。号钦山。与夏圭同为南宋画院后期的著名画家。画学李唐,精于山水,用焦墨画树石,以大斧劈带水墨为皴。画峭峰直上不见其顶,或绝壁直下不见其脚,风格独特,世称“马一角”。是因为他绘画的构图往往将实景置于画面的一角。然而除了一角的特写,他也有全景山水,而且还充分发挥他全才的优势,其作品时而花鸟、山水结合、时而人物、山水结合,时而人物、花鸟、山水结合,极其丰富多变。

作者介绍

夏圭,宋代杰出画家。字禹玉,临安(今浙江杭州)人。南宋画院待诏。早年工人物画,后来以山水画著称。他与马远同时,号称“马夏”。宁宗时任画院待诏,受到皇帝赐金带的荣誉。夏圭长于山水画,亦能画人物。他的山水画师法李唐,又吸取范宽、米芾、米友仁的长处而形成自己的个人风格。虽然与马远同属水墨苍劲一派,但却喜用秃笔,下笔较重,因而更加老苍雄放。用墨善于调节水分,因取得更为淋漓滋润的效果。在山石的皴法上,

常先用水笔淡墨扫染,然后趁湿用浓墨皴,造成水墨浑融的特殊效果,被称作拖泥带水皴。

晓雪山行图

(南宋)马远

渔笛清幽(南宋)夏圭

马远/夏圭

画史上历来都是“马夏”并称的,因为他们的画风的确十分相近。不同之处在于:马远矜贵些。夏圭率性些;夏圭用墨更淋漓些。

夏圭略晚于马远,钱塘人,在宁宗、理宗朝为画院待诏。他的年辈随晚声誉却不低,御前画院十人,夏圭居其一,与前辈名家苏汉臣、林春、李迪、马远等享受同等待遇.他早年的山水较多李唐痕迹,中年以后渐渐形成自己的风格。在布局上,他爱将景物集中于一边,或下半边或左右侧,表现迷茫飘渺的空间意趣,人称“夏半边”。晚年的风格更加简练豪纵。正如董其昌指出的,夏圭还吸收了米家山水的墨法,他爱用泼墨湿晕,再秃笔焦墨点染。笔法灵活多变,点、短线、小斧劈、大斧相间使用,使浓淡隐约,云气微茫。

为什么同样的美术作品,不同的人评价却截然不同?

Because:

时代性:所谓“时代性”是说某些题材只有在这个时代才有,而不可能出现在别的时代。

地域性:所谓“地域性”是说某些题材可能在这个地域不断出现,而对另一个地域来说几乎是不可能的。

分开讨论

一、美术作品的时代性与地域性

二、如何判断美术作品的意义与价值?

三、如何看待美术作品意义与价值判断上的分歧?

父亲

(油画,1980年)

作者简介

罗中立(1948年——)于一九七八年考入四川美术学院深造。《父亲》一画曾获“中国青年美展”一等奖,其画面具有一种悲剧性的震撼力,表现了生活在贫困中的老农形象;老农开裂的嘴唇、满脸的皱纹以及手中粗劣的碗等等写实的描绘,消除了观赏者与作品之间的隔膜,画家借此来对传统文化和民族进行反思。罗中立创作

《父亲》,这个父亲不仅是罗中立的父亲,而且是全中国劳动人民的父亲,《父亲》是农民形象中有代表性的一个,是罗中立这代年轻人思考的结晶.

作者介绍

罗中立,1948年生于重庆,重庆市璧山县人,1977年-1981年就读于四川美术学院,毕业后留校任教。1984年晋升为副教授,同年赴比利时皇家美术学院研修,1986年3月返校。1993年晋升为教授。现任四川美术学院院长,中国当代艺术院院长,全国人大代表,享受国家政府津贴的专家,中国美术家协会常务理事,中国油画协会常务理事,重庆市美术家协会主席。

《父亲》

他根据多年来四川山区劳动、生活的感受,借鉴了西方现代派美术照相写实主义的手法,用巨幅领袖像的形式,刻画了一个勤劳、朴实、善良而又贫穷的农民形象。他那古铜色的脸、长期的艰苦岁月造成德纳条条车辙似的皱纹、柴耙似的双手以及缺牙的嘴巴,无不包含着画家深沉的感情和对造成这一现实的深刻反思,从而激发起人们对现实,特别是对广大农民命运的深切关注。正因为如此,这一作品公开展出后,立即引起了社会的强烈反响,是新中国成立以来影响最大的美术作品之一。

《最后的晚餐》丁托列托/达芬奇

基督在即将被捕前

与十二门徒共进晚餐

最后的晚餐是《圣经》记录耶稣基督在地生活时发生的几个重大事件之一。最后的晚餐描述了两千年前耶稣基督被捕和在罗马十字架上受难之前,同他的门徒一起吃的最后一顿饭。最后的晚餐包含许多重要理论,是全世界基督徒生活中重要的一部分。

最后的晚餐发生在预备犹太人逾越节的晚上,它是犹太民族的一个神圣时刻,为了纪念神在埃及将犹太人从击杀头生儿的死亡灾难中拯救出来。耶稣有目的地安排了晚餐,指示门徒在那里设宴。十二门徒在晚餐时和晚餐后都跟耶稣在一起。就在这里耶稣预言彼得将在鸡叫之前三次不认主,后来应验。耶稣还预言门徒犹大将出卖他,这也应验了。最后的晚餐是基督被捕和受难之前同门徒的最后一次聚会。

作者简介

丁托列托﹝Tintoretto,1518-1594﹞,16世纪意大利威尼斯画派著名画家。生于威尼斯,1594年5月31日卒于同地。原名雅各布·罗布斯蒂。受业于提香门下。在长达40余年的创作生涯中,主要活动在威尼斯。作品继承提香传统又有创新,在叙事传情方面突出强烈的运动,且色彩富丽奇幻,在威尼斯画派中独树一帜。

作者详情-丁托列托

丁托列托是他的昵称,意为“小染色师”;这是因为他的父亲乔凡尼·巴提司塔·罗布斯蒂,是布料的染色师(意大利语音为“丁托雷”),他是一位雄心勃勃的人,扬言要把提香的色彩和米开朗基罗的形象结合起来,成为最伟大的艺术大师。为了取得独特的艺术效果,他在创作中总是选取别人很少采用的角度和构图,追求宏伟的气魄、强烈的戏剧性和突出的光感,忽视人物内在气质和性格的刻画,主要从画面效果出发。

《最后的晚餐》创作年代:1592

~

1594

年,是他晚期的光辉杰作之一是为圣乔吉欧·马乔雷教会所作。油彩,规格:365

x

568

公分,圣乔治教堂,威尼斯.意大利。这幅画是威尼斯圣乔治教堂装饰组画中的一部份。在这一幅画中,丁托列多仍然匠心独具的将两种不同的光源结合在一起

。

丁托列多将画面分为两个部分:左边展示的是神奇得事迹,右边描绘的则是日常的写实状况─仆人们向进餐者端上盘子。这种日常生活和神奇事迹的紧密关系,借着具体的形象展现出来,并以双重光源的对比加以烘托。正式这种紧密得关系,丁托列多将宗教构图和其象征意义现现出来。

作品详情-丁托列托

作者介绍

列奥纳多·达·芬奇(1452—1519),意大利文艺复兴三杰之一,也是整个欧洲文艺复兴时期最完美的代表。他是一位思想深邃,学识渊博、多才多艺的画家、寓言家、雕塑家、发明家、哲学家、音乐家、医学家、生物学家、地理学家、建筑工程师和军事工程师。他是一位天才,他一面热心于艺术创作和理论研究,研究如何用线条与立体造型去表现形体的各种问题,另一方面他也同时研究自然科学,为了真实感人的艺术形象,他广泛地研究与绘画有关的光学、数学、地质学、生物学等多种学科。他的艺术实践和科学探索精神对后代产生了重大而深远的影响。

作品详情-达芬奇

最后的晚餐

(壁画,484厘米×880厘米,1495—1497年,米兰圣玛利亚.德拉格拉齐耶修道院藏)

达·芬奇改变了文艺复兴早期对这一题材的传统处理方式,图中人物列为一排,以耶稣为中心,十二门徒分为四组,对称分列两侧,形成了一个穿插变化又相互统一的整体。达·芬奇成功地运用构图和用光等手段,塑造了一系列个性鲜明的人物形象。

任何美术作品都不是孤立存在的,它的产生离不开它的时代,同时也离不开它的所处地域环境。

《大卫》三个雕塑比较

多纳泰罗《大卫》

米开朗基罗《大卫》

贝尼尼《大卫》

《大卫》作者简介

多纳泰罗(Donatello,1386--1466)是意大利早期文艺复兴第一代美术家,也是15世纪最杰出的雕塑家,对古典美术的推崇和借鉴,多那太罗是他的外号。他生于意大利的佛罗伦萨,他是第一位推崇和借鉴希腊古典主义艺术风格的大雕塑家,也是他结束了一千多年的中世纪美术史,开创了文艺复兴的新纪元,确定了文艺复兴时代意大利雕塑艺术发展的基本路线

米开朗基罗是意大利文艺复兴盛期一位多才多艺的巨人。他不仅是伟大的雕刻家、画家,而且也是一位杰出的建筑家和诗人。他的笔下、刀下的英雄虽然取材于宗教、神话故事,其实是讴歌当时人们心目中的力挽狂澜拯救祖国的英雄,寄托了艺术家和人民的希望和理想,具有鲜明的时代意义。

贝尼尼不但是著名的雕塑家、建筑师,

而且还是一位出色的画家。父亲也是一位雕塑家,1605年举家迁至罗马。据说,他在8岁时就作了一个小孩头像

。

二.如何判断美术作品的意义与价值?

美术作品一旦产生,就具有意义和价值,只不过这种意义和价值大小、重要和不重要之分罢了。

对一般观众而言,符号了我们对题材和图式的期待、影响面广、为大多数人所认同的,其意义和价值就大,否则就不大。这就是我们所说的美术作品的题材和形式的时代性和地域性特征的性质。

美术作品的意义和价值有绝对的一面也有相对的一面。如多纳泰罗的《大卫》在当时有价值,但到了米开朗琪罗时代就相形见绌了,米开朗琪罗对它进行了新的艺术创造,产生了新的意义和价值。所以艺术创新是我们判断美术作品的意义和价值的另一方面。

因此,对美术作品的意义和价值的判断就受到了三个方面的制约:

1.时代性

2.地域性

3.艺术创新

《吹笛少年》

马奈

《艰苦岁月》

潘鹤

《吹笛女》

布岱尔

作者简介

马奈

,1832年生于法国巴黎,出身在一个大资产阶级的家庭里,这种家庭的传统发迹之途就是出任公职。爱德华·马奈是19世纪印象主义的奠基人之一,受到日本浮世绘及西班牙画风的影响,马奈大胆采用鲜明色彩,舍弃传统绘画的中间色调,将绘画从追求三元次立体空间的传统束缚中解放出来,朝二元次的平面创作迈出革命性的一大步。

潘鹤,1925年生于广东省广州市,1940年开始从事艺术活动,现为广州美术学院雕塑系终身教授,清华大学、武汉大...多座作品获国家级最高金牌奖和最佳奖。代表作有《艰苦岁月》、《拓荒牛》、《珠海渔女》、《和平少女》等

。

布岱尔,罗丹的学生,也是一位继承罗丹的创作精神、把雕塑艺术进一步拓展并引向现代艺术的艺术家。

三.如何看待美术作品意义与价值判断上的分歧?

“我的感受不能代替你的感受,每个人都必须通过自身的亲身体验才能作出自己的判断。”

在美术鉴赏中鼓励这种个人的、主动的和创造性的审美判断,就是为了培养每个人独特的审美能力。

从本质上说,无论我们的判断如何,这种判断本身就是一种评定,不管它采取的是口头的还是文字的形式。

《洛神赋图卷》顾恺之

(东晋)

作者介绍

顾恺之(348—

409

)字长康,小字虎头,汉族,晋陵无锡(今江苏无锡)人。顾恺之博学有才气,工诗赋、书法,尤善绘画。精于人像、佛像、禽兽、山水等,时人称之为三绝:画绝、文绝和痴绝。谢安深重之,以为苍生以来未之有。顾恺之与曹不兴、陆探微、张僧繇合称“六朝四大家”。顾恺之作画,意在传神,其“迁想妙得”

“以形写神”等论点,以及提出的“六法”。为中国传统绘画的发展奠定了基础。

此卷以三国时代曹植(192-232)的名篇《洛神赋》为题材,用具体生动的形象完整的表现了赋的内容,也体现了这一历史时期新兴文艺理论中重视感情生活的要求。

作者逐节描绘故事的内容,开始部分是曹植带着随从到了洛水之滨凝神张望,仿佛看到了洛神仙裳飘飘,凌波而来。其后是他们互相赠送礼物,洛神和她的同伴们或水上自在的游玩。这时风神使风停止,河神命波浪平静,水神击鼓,创世神女娲也在唱歌,曹植和洛神乘着驾六龙的“云车”出游。一叙衷肠。最后曹植在渡洛水的舟中思慕不已,离岸乘车远去时还回头张望,无限依恋。

《洛神赋图卷》以曹植的文学作品洛神赋为题材,描述曹植渡洛水时与洛水神女相遇而恋爱,终因人神路隔而无奈分离的动人故事.画家把人物的神韵,风姿表达得惟妙惟肖。

《梦》

卢梭(法国)

《梦》

《梦》具有一定的表现主义成分,因为画上集中的事物:处女地、狮子、漂亮的禽鸟、可怕的美国野牛、惨淡的孤月,黑皮肤的吹笛手以及畸形的裸女,等等,只表露了画家的童稚般的想象力,由于它妙趣横生,受到许多人的赞赏。一位评论家风趣地说:"他的天才胜过了天真,他应被奉为20世纪艺术的开拓者。"

《一条街道的忧郁和神秘》

基里柯

(意大利)

《一条街道的忧郁和神秘》

画上的透视深景极富感染力。右边有一大片被深褐色和灰色带拱顶的建筑物遮挡的阴影,左边是一条低矮的白色连拱廊,长长地伸展开去。天空阴沉,街上却十分明亮。这时,从左角出现一个孤独的滚铁环的小女孩,她的影子似从画外拖入。前面又有一幽灵般的影子,长长地拖在明亮的街道上。这一切既不合逻辑,又显得恐怖。在那片阴影前,有一辆老式货车空车厢,车门畅开着,景物费解,给观者频添困扰。就时间上判断,似象深秋的午后,可是这座城市广场寂无一人。商市停歇,颇有城市末日之嫌。契里柯承认这幅画来自尼采对意大利荒漠广场的描绘的启迪,它恍若梦境,时间表现也是深秋,因为在那个季节意大利的太阳变得低了,阴影要比夏天更长。

《巴黎街景》

《巴黎街景》埃斯蒂斯是超现实主义的重要代表人物之一,他作品中的写实主义手法,无论形体还是色彩和色调,都达到了无以复加的真实地步。他在作品中除真实描绘每一个物体的细节外还用镜面上镜子的反射来增加这种视觉上的真实性。然而作家的意图是告诉人们:我们看到的真实的都是虚幻的,即使如此真实地描绘它也不过是一幅画。

对美术作品的判断有多种角度

1.品评式或品鉴式批评

2.形式主义批评

3.历史批评

4.社会学批评

5.心理学批评

总结

对同一件美术作品,由于批评和判断的角度、方法甚至人的角色的不同,最终得出的结论就会各异,我们就可以尝试着用不同的批评方法来分析作品。

另一方面,对美术作品的意义和价值的判断又不是任意的,必须建立在对作品及其相关知识了解的基础上。

谢谢

同课章节目录

- 第一课 培养审美的眼睛--美术鉴赏及其意义

- 第二课 美术家是如何进行表达的--美术作品的艺术语言

- 第三课 如实地再现客观世界--走进具象艺术

- 第四课 对客观世界的主观表达--走进意象艺术

- 第五课 美术作品可以什么都不像吗--走进抽象艺术

- 第六课 漂亮是美术鉴赏的标准吗--艺术美和形式美

- 第七课 是什么使美术的作品如此的千姿百态--分析理解美术作品的创作意图

- 第八课 所有的美术作品都一样重要吗--美术作品的意义与价值判断

- 第九课 形神兼备 迁想妙得--中国古代绘画撷英

- 第十课 人类生活得真实再现--外国古代绘画撷英

- 第十一课 感受中国古代恢弘的雕塑群--中国古代陵墓雕塑和宗教雕塑

- 第十二课 理想与现实的凝结--外国雕塑撷英

- 第十三课 新艺术的实验-西方现代艺术

- 第十四课 百花齐放 推陈出新--中国现代美术

- 第十五课 民族文化的瑰宝--辉煌的中国古代工艺美术

- 第十六课 美在民间永不朽--中国民间美术

- 第十七课 用心体味建筑之美--探寻建筑艺术的特点

- 第十八课 凝固的音乐--漫步中外建筑艺术

- 第十九课 不到园林怎知春色如许--漫步中外园林艺术

- 第二十课 关注当今城市建设--城市建设开发与古建筑的保护