13 植树的牧羊人 课件(29张PPT)

文档属性

| 名称 | 13 植树的牧羊人 课件(29张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 999.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-11-02 10:30:25 | ||

图片预览

文档简介

植树的牧羊人

让.乔诺

作者简介

让·乔诺(1895—1970),法国著名作家、电影编剧。作品获奖很多,部分作品被搬上银幕,被认为是法国20世纪最著名的作家之一。他的作品风格多样,多半以他的家乡和周边地区——阿尔卑斯山和普罗旺斯地区为背景。

【背景链接】

《植树的牧羊人》描述了,一战至二战时期-法国普罗旺斯地区的一个孤独牧羊人。将内心对家人的思念,转化为了对大自然的关爱。将余生倾注在,阿尔卑斯山上荒原的植树工作。用自己的双手和坚韧的毅力,将荒芜之地变成了人们可以安居乐业的田园。这部作品,在1987年被著名的加拿大动画大师弗烈德瑞克制作成一部动画片。并荣获第六十届(1988)奥斯卡最佳动画短片奖。

在环保逐渐恶化的今天,《植树的牧羊人》所描写的“一个平凡人热爱大地”的精神更给人以启示。

预习与交流

1.请给下面加粗的汉字注音。

废墟 干涸 坍塌

戳 酬劳 流淌

水渠 乍看

(xū)

(hé)

(tān)

(chuō)

(chóu)

(tǎng)

(qú)

(zhà)

2.解释下面的词语

废墟:

干涸:

坍塌:

溜达:

刨根问底:

不毛之地:

城市、村庄遭受破坏或灾害后变成的荒凉的地方。

(河道、池塘等)没有水了。

建筑物或堆积物倒下来。

散步,闲走。

比喻追究底细,形容钻研的精神。

不长草木的地方。毛,地面上的植物。

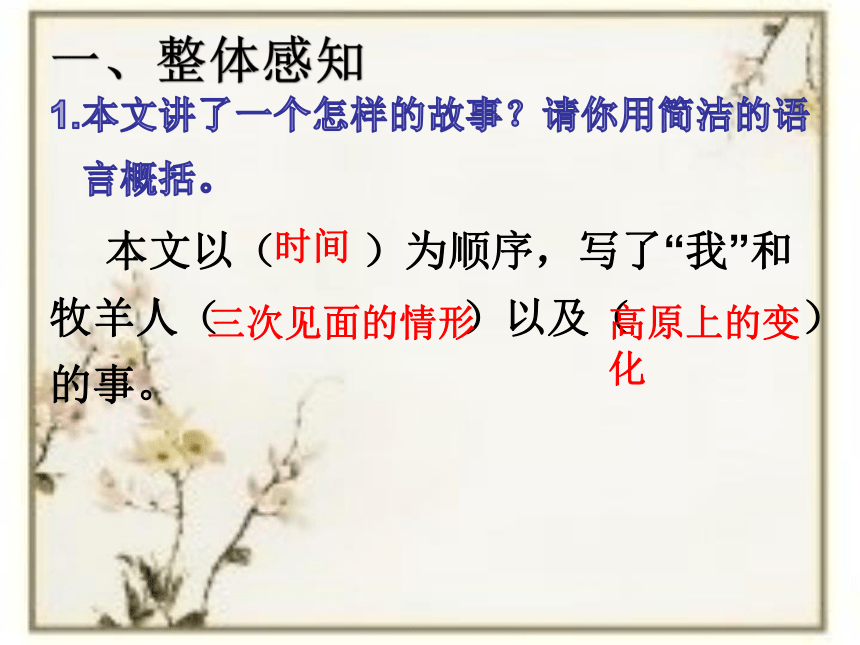

一、整体感知

1.本文讲了一个怎样的故事?请你用简洁的语

言概括。

本文以( )为顺序,写了“我”和牧羊人( )以及( )的事。

时间

三次见面的情形

高原上的变化

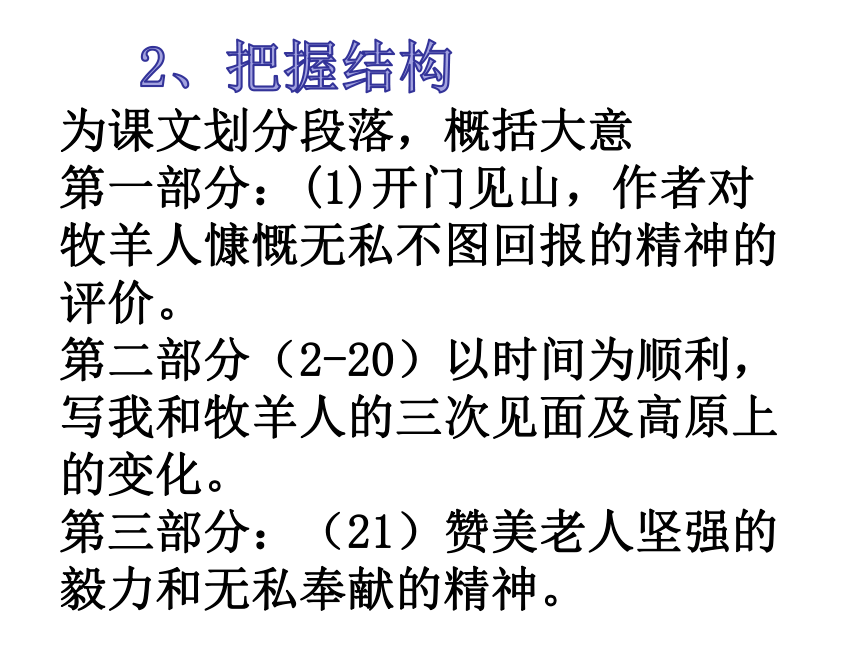

2、把握结构

为课文划分段落,概括大意

第一部分:(1)开门见山,作者对牧羊人慷慨无私不图回报的精神的评价。

第二部分(2-20)以时间为顺利,写我和牧羊人的三次见面及高原上的变化。

第三部分:(21)赞美老人坚强的毅力和无私奉献的精神。

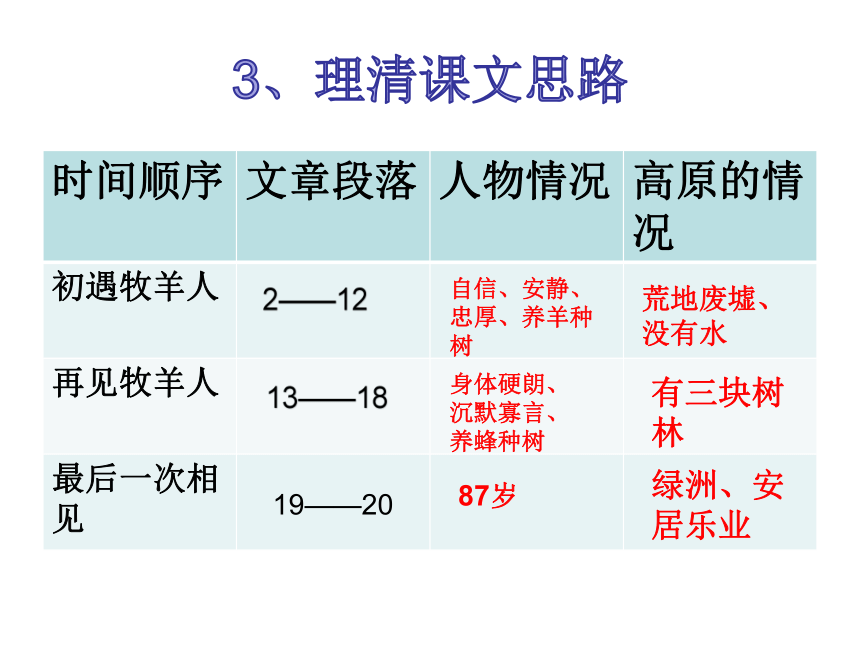

3、理清课文思路

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}时间顺序

文章段落

人物情况

高原的情况

初遇牧羊人

再见牧羊人

最后一次相见

2——12

13——18

19——20

自信、安静、忠厚、养羊种树

荒地废墟、没有水

身体硬朗、沉默寡言、养蜂种树

有三块树林

87岁

绿洲、安居乐业

二、理解形象

以“他是一个( ) 的人”的形式说说你对牧羊人的认识。

注意:结合课文中描写牧羊人的相关语句。

1、他很少说话,但可以感觉得出是一个充满自信、意志果断的人。

明确:自信,果断。

2、.他的胡子刮得干干净净,衣服也一针一线地仔细缝过,看不出任何补丁。

明确:积极生活,爱整洁。

三、合作探究

1.文章开头说:“想真正了解一个人,要长期观察他所做的事。”你认为文中哪些语句照应了这句话?从全文内容看,牧羊人艾尔泽阿·布菲耶种了多少年的树?

。

明确:文中1910年“1913年”,“1920年”,“1945年”?,从前至后整整三十多年时间,表明时间之长;而对牧羊人几十年植树造林的关注,则表明了作者对他的深深敬佩和感动

2.选文第二段中,作者细致描写“在无边无际的荒野中”环境,这对表现主题有什么作用?

明确:为后面写牧羊人的植树做了铺垫,这大片荒凉的原野、废弃的家园、稀少的人烟、贫瘠的土地、干燥的气候都与后面呈现出来的绿色、富饶、滋润、美丽幸福的乐园似的情景形成鲜明对照,突出了牧羊人植树所创造的奇迹。

3、人类除了毁灭,还可以像上帝一样创造,此处的毁灭创造是什么意思?

作者经历了第一次世界大战。战争涂炭生灵,给大地造成了很多破坏,给人类和环境带来的灾难。

多年前荒凉萧条的高原现在生机勃勃,牧羊人使生态环境发生了巨大奋斗改变,

毁灭和创造形成对比,隐含了对战争的批判及对牧羊人的赞美

4、本文运用第几人称来叙事?这样写有什么好处?

运用第一人称叙事;采用第一人称“我”来讲述种树人的故事,通过“我”的耳闻目睹,所思所想,对种树人的平凡而又伟大的一生做出了高度的评价。“我”在文中仅仅是个过客,在人生的不同阶段,目睹了一个寸草不生的荒僻之地变成森林村庄。“我”作为一个见证人,使种树人的事迹具有极强的纪实性,使种树人的故事显得真实可性,产生了打动人心的力量。

写法特点一:首尾照应

首段议论总领全文,点题,奠定了文章的感情基调。

结尾议论照应开头,给主人公高度评价,立意深远,使文章上升到人生哲理的高度,给人义启迪。

写作特点二 对比手法

对比主要表现在我与牧羊人三次见面所见到的高原上的巨大变化,由寸草不生,奇旱无比,荒无人烟到绿树成荫,溪水潺潺,生机勃勃的对比,不难看出老人的巨大贡献,突出了牧羊人顽强的意志,坚忍不拔的毅力和默默无闻无私奉献的精神。

这个男人告诉我们,只靠身体力行和蕴藏的品德,便能将荒地变成沃土。

总结归纳:

一个孤独的农夫,数十年如一日,在荒原上种植树木,是依靠着什么力量?

欣赏《种树的牧羊人》漫画

课文链接

教

学

教

学

教

学

教

学

教

学

教

学

教

学

教

学

拓展延伸

生活中直面不幸,勇敢超越,实现人生价值的牧羊人又何止一个人呢?请你再找找身边的“植树的牧羊人”的事迹,并为他写一段颁奖词。

2000年,格桑德吉毕业于河北师范大学,毕业之后她并没有像其他同学一样选择留在大城市工作,而是毅然回到西藏。为了让雅鲁藏布江边、喜马拉雅山脚下的门巴族孩子有学上,格桑德吉放弃拉萨的工作,主动申请到山乡小学教学。

墨脱县帮辛乡,因常年泥石流、山体滑坡,是墨脱最后一个通公路的乡。为了劝学,格桑德吉天黑走悬崖、在满是泥石流、山体滑坡的道路上频繁往返;为了孩子们不停课,别村缺老师时她不顾六个月身孕、背起糌粑上路;为了把学生平安送到家,每年道路艰险、大雪封山时,格桑德吉过冰河、溜铁索,把四个月才能回一次家的学生们平安送到父母的身边。为了教好孩子们,格桑德吉将自己的女儿从两岁时一直寄养在拉萨的爷爷家,当一年之后格桑德吉再到拉萨的时候,女儿已经不认识她了。

13年来,在格桑德吉的努力下,门巴族孩子从最初失学率30%,变成到今天入学率95%。她教的孩子有6名考上大学、20多名考上大专、中专。村民们亲切地称她为门巴族的“护梦人”。

【颁奖词】不想让乡亲的梦,跌落于悬崖。门巴的女儿执意要回到家乡,坚守在雪山、河流之间。她用一颗心,脉动一群人的心,用一点光,点亮山间更多的灯火。

让.乔诺

作者简介

让·乔诺(1895—1970),法国著名作家、电影编剧。作品获奖很多,部分作品被搬上银幕,被认为是法国20世纪最著名的作家之一。他的作品风格多样,多半以他的家乡和周边地区——阿尔卑斯山和普罗旺斯地区为背景。

【背景链接】

《植树的牧羊人》描述了,一战至二战时期-法国普罗旺斯地区的一个孤独牧羊人。将内心对家人的思念,转化为了对大自然的关爱。将余生倾注在,阿尔卑斯山上荒原的植树工作。用自己的双手和坚韧的毅力,将荒芜之地变成了人们可以安居乐业的田园。这部作品,在1987年被著名的加拿大动画大师弗烈德瑞克制作成一部动画片。并荣获第六十届(1988)奥斯卡最佳动画短片奖。

在环保逐渐恶化的今天,《植树的牧羊人》所描写的“一个平凡人热爱大地”的精神更给人以启示。

预习与交流

1.请给下面加粗的汉字注音。

废墟 干涸 坍塌

戳 酬劳 流淌

水渠 乍看

(xū)

(hé)

(tān)

(chuō)

(chóu)

(tǎng)

(qú)

(zhà)

2.解释下面的词语

废墟:

干涸:

坍塌:

溜达:

刨根问底:

不毛之地:

城市、村庄遭受破坏或灾害后变成的荒凉的地方。

(河道、池塘等)没有水了。

建筑物或堆积物倒下来。

散步,闲走。

比喻追究底细,形容钻研的精神。

不长草木的地方。毛,地面上的植物。

一、整体感知

1.本文讲了一个怎样的故事?请你用简洁的语

言概括。

本文以( )为顺序,写了“我”和牧羊人( )以及( )的事。

时间

三次见面的情形

高原上的变化

2、把握结构

为课文划分段落,概括大意

第一部分:(1)开门见山,作者对牧羊人慷慨无私不图回报的精神的评价。

第二部分(2-20)以时间为顺利,写我和牧羊人的三次见面及高原上的变化。

第三部分:(21)赞美老人坚强的毅力和无私奉献的精神。

3、理清课文思路

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}时间顺序

文章段落

人物情况

高原的情况

初遇牧羊人

再见牧羊人

最后一次相见

2——12

13——18

19——20

自信、安静、忠厚、养羊种树

荒地废墟、没有水

身体硬朗、沉默寡言、养蜂种树

有三块树林

87岁

绿洲、安居乐业

二、理解形象

以“他是一个( ) 的人”的形式说说你对牧羊人的认识。

注意:结合课文中描写牧羊人的相关语句。

1、他很少说话,但可以感觉得出是一个充满自信、意志果断的人。

明确:自信,果断。

2、.他的胡子刮得干干净净,衣服也一针一线地仔细缝过,看不出任何补丁。

明确:积极生活,爱整洁。

三、合作探究

1.文章开头说:“想真正了解一个人,要长期观察他所做的事。”你认为文中哪些语句照应了这句话?从全文内容看,牧羊人艾尔泽阿·布菲耶种了多少年的树?

。

明确:文中1910年“1913年”,“1920年”,“1945年”?,从前至后整整三十多年时间,表明时间之长;而对牧羊人几十年植树造林的关注,则表明了作者对他的深深敬佩和感动

2.选文第二段中,作者细致描写“在无边无际的荒野中”环境,这对表现主题有什么作用?

明确:为后面写牧羊人的植树做了铺垫,这大片荒凉的原野、废弃的家园、稀少的人烟、贫瘠的土地、干燥的气候都与后面呈现出来的绿色、富饶、滋润、美丽幸福的乐园似的情景形成鲜明对照,突出了牧羊人植树所创造的奇迹。

3、人类除了毁灭,还可以像上帝一样创造,此处的毁灭创造是什么意思?

作者经历了第一次世界大战。战争涂炭生灵,给大地造成了很多破坏,给人类和环境带来的灾难。

多年前荒凉萧条的高原现在生机勃勃,牧羊人使生态环境发生了巨大奋斗改变,

毁灭和创造形成对比,隐含了对战争的批判及对牧羊人的赞美

4、本文运用第几人称来叙事?这样写有什么好处?

运用第一人称叙事;采用第一人称“我”来讲述种树人的故事,通过“我”的耳闻目睹,所思所想,对种树人的平凡而又伟大的一生做出了高度的评价。“我”在文中仅仅是个过客,在人生的不同阶段,目睹了一个寸草不生的荒僻之地变成森林村庄。“我”作为一个见证人,使种树人的事迹具有极强的纪实性,使种树人的故事显得真实可性,产生了打动人心的力量。

写法特点一:首尾照应

首段议论总领全文,点题,奠定了文章的感情基调。

结尾议论照应开头,给主人公高度评价,立意深远,使文章上升到人生哲理的高度,给人义启迪。

写作特点二 对比手法

对比主要表现在我与牧羊人三次见面所见到的高原上的巨大变化,由寸草不生,奇旱无比,荒无人烟到绿树成荫,溪水潺潺,生机勃勃的对比,不难看出老人的巨大贡献,突出了牧羊人顽强的意志,坚忍不拔的毅力和默默无闻无私奉献的精神。

这个男人告诉我们,只靠身体力行和蕴藏的品德,便能将荒地变成沃土。

总结归纳:

一个孤独的农夫,数十年如一日,在荒原上种植树木,是依靠着什么力量?

欣赏《种树的牧羊人》漫画

课文链接

教

学

教

学

教

学

教

学

教

学

教

学

教

学

教

学

拓展延伸

生活中直面不幸,勇敢超越,实现人生价值的牧羊人又何止一个人呢?请你再找找身边的“植树的牧羊人”的事迹,并为他写一段颁奖词。

2000年,格桑德吉毕业于河北师范大学,毕业之后她并没有像其他同学一样选择留在大城市工作,而是毅然回到西藏。为了让雅鲁藏布江边、喜马拉雅山脚下的门巴族孩子有学上,格桑德吉放弃拉萨的工作,主动申请到山乡小学教学。

墨脱县帮辛乡,因常年泥石流、山体滑坡,是墨脱最后一个通公路的乡。为了劝学,格桑德吉天黑走悬崖、在满是泥石流、山体滑坡的道路上频繁往返;为了孩子们不停课,别村缺老师时她不顾六个月身孕、背起糌粑上路;为了把学生平安送到家,每年道路艰险、大雪封山时,格桑德吉过冰河、溜铁索,把四个月才能回一次家的学生们平安送到父母的身边。为了教好孩子们,格桑德吉将自己的女儿从两岁时一直寄养在拉萨的爷爷家,当一年之后格桑德吉再到拉萨的时候,女儿已经不认识她了。

13年来,在格桑德吉的努力下,门巴族孩子从最初失学率30%,变成到今天入学率95%。她教的孩子有6名考上大学、20多名考上大专、中专。村民们亲切地称她为门巴族的“护梦人”。

【颁奖词】不想让乡亲的梦,跌落于悬崖。门巴的女儿执意要回到家乡,坚守在雪山、河流之间。她用一颗心,脉动一群人的心,用一点光,点亮山间更多的灯火。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首