人教部编版七年级上册11《论语》十二章 课件(88张ppt)

文档属性

| 名称 | 人教部编版七年级上册11《论语》十二章 课件(88张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-11-02 18:28:18 | ||

图片预览

文档简介

猜谜激趣

点评一下我说的话(2字古籍名一)

《论语》

导入

同学们,中国是一个有着五千年文明史的礼仪之邦,在它源远流长的历史长河中,曾出现过不少光耀千古的文化巨人,为我们留下了极宝贵的文化遗产,《论语》就是其中的一部辉煌的巨著,它是中华民族优秀的文化遗产,对我国几千年的封建政治、思想和文化产生了巨大的影响。即使在今天,它依旧光芒四射,熠熠生辉。现在就让我们怀着一种自豪的心情来研读它的节选部分《〈论语〉十二章》。

《论语》十二章

《论语》是怎样的一部书?

《论语》是儒家的经典著作之一,由孔子的弟子及再传弟子编撰而成,以语录体和对话体为主,记录了孔子及其弟子言行。

《论语》与《大学》《中庸》《孟子》并称“四书”。共二十篇。(《诗经》《尚书》《礼记》《易经》《春秋》并称“五经”)。

知识链接“五经”:

《诗》、《书》、《礼》、

《易》、《春秋》

宋朝宰相赵普曾赞颂说“半部《论语》治天下”。因为《论语》中可以看出孔子和他的弟子们的人格修养、治学态度、处世方法。

孔子是怎样的一个人呢?

身长九尺六寸(约191.136厘米),被称为“长人”。

名字的由来

孔子,是他的父亲叔梁乞72岁时和他的第三个妾颜征在生的儿子。因出生之前曾在尼山求子,故起名为丘,排行第二,故字曰仲尼。(古时伯、仲、叔、季是兄弟排行的次序,伯是老大,仲是第二,叔是第三,季是最小的。如:不分伯仲)

孔 子

孔子(公元前551-公元前479),名丘,字仲尼,春秋时期鲁国陬邑(现山东曲阜)人,春秋末期的思想家、教育家、政治家,儒家思想的创始人,被誉为“万世师表”、“千古圣人”,世界十大思想家之首。相传他有弟子三千,贤者七十二人。

孔子被后世统治者尊为“圣人”,尊为“至圣”,与战国时期儒家代表人物孟子与孔子并称“孔孟”。

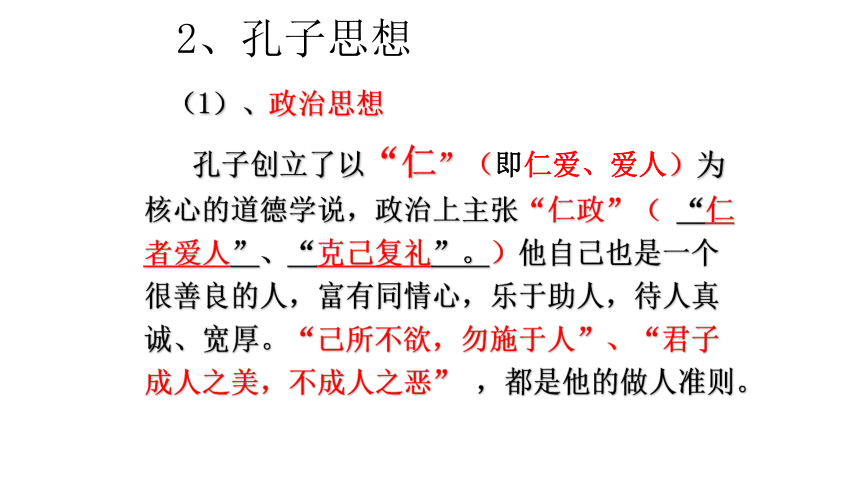

(1)、政治思想

孔子创立了以“仁”(即仁爱、爱人)为核心的道德学说,政治上主张“仁政”( “仁者爱人”、“克己复礼”。)他自己也是一个很善良的人,富有同情心,乐于助人,待人真诚、宽厚。“己所不欲,勿施于人”、“君子成人之美,不成人之恶” ,都是他的做人准则。

2、孔子思想

2、孔子思想

(2)教育思想

重视教育的作用

提倡“有教无类” (一视同仁)

“诲人不倦”

“因材施教”

①掌握常用的文言实词,能用现代

汉语翻译课文。

②理解课文思想内容,能流畅地朗读、背诵课文。

③积累成语、格言、警句。掌握其中的学习方法和态度等,并联系自己的生活体验,深入感受《论语》精髓。

学习目标

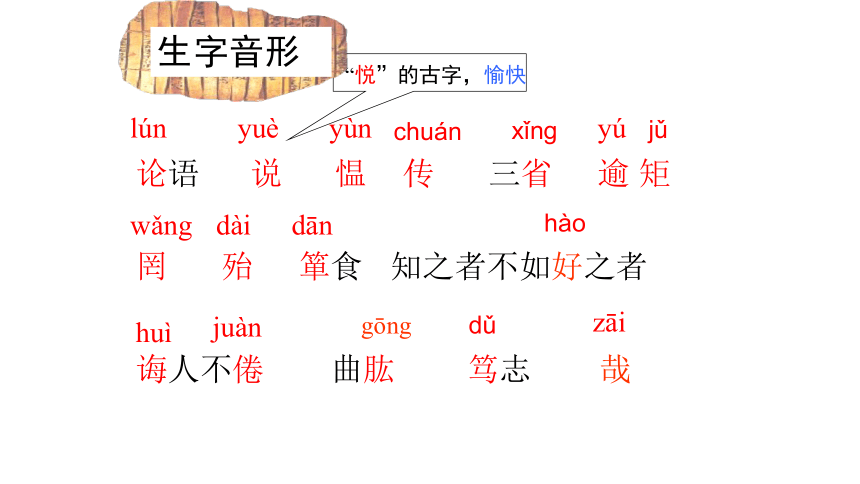

论语?? 说???? 愠????传 三省 逾 矩

罔??? 殆?????箪食 知之者不如好之者

诲人不倦?? 曲肱??? 笃志??? ?哉

dài

huì

juàn

dǔ

zāi

lún

yuè

yùn

wǎng

“悦”的古字,愉快

gōng

生字音形

xǐng

chuán

yú

dān

hào

jǔ

听读课文

温馨提示:

1、注意生字的注音

2、注意朗读的节奏

注意朗读节奏

1、子曰:“学/而时习之,不亦/说乎?有朋/自远方来,不亦/乐乎?人不知/而不愠,不亦/君子乎?”

2、曾子曰:“吾日/三省吾身:为人谋/而不忠乎?与朋友交/而不信乎?传/不习乎?”

注意朗读节奏

3、子曰:“吾十有五/而志于学,三十/而立,四十/而不惑,五十/而知天命,六十/而耳顺,七十/而从心所欲,不逾矩。”

4、子曰:“温故/而知新,可以/为师矣。”

5、子曰:“学而不思/则罔,思而不学/则殆。”

注意朗读节奏

6、子曰:“ 贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人/不堪其忧,回也/不改其乐。贤哉,回也!”

7、子曰:“知之者/不如好之者,好之者/不如乐之者。”

8、子曰:“饭疏食/饮水,曲肱/而枕之,乐/亦在/其中矣。不义/而/富且贵,于我/如浮云。”

注意朗读节奏

9、子曰:“三人行,必有/我师焉。择其善者/而从之,其不善者/而改之。”

10、子在川上曰:“逝者/如斯夫,不舍/昼夜。”

11、子曰:“三军/可夺帅也,匹夫/不可夺志也。”

12、子夏曰:“博学/而笃志,切问/而近思,仁在其中矣。”

朗读背诵

子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”

曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”

子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”

子曰:“温故而知新,可以为师矣。”

子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”

子曰:“ 贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉,回也!”

子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”

子曰:“饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。”

子曰:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。”

子在川上曰:“逝者如斯夫,不舍昼夜。”

子曰:“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。”

子夏曰:“博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣。”

疏通文义,研习课文

文言文词语学习方法:

1、“单”变“双”(单音节的词加一字变成双音节):

学—— 朋—— 温——

乐—— 师—— 知——

思—— 见—— 改——

择—— 逝—— 舍——

学习

朋友

温习

快乐

老师

知道

思考

看见

改正

选择

流逝

舍弃

文言文九字翻译法

1留(专有名词,人名等照译。)

2补(补出省略成分,如主语,宾语)

3删(删去不译的词语,如无实义的虚词)

4换(把古词换成现代词)

5调(调整倒装句句序)

6选(对多义词,根据上下文,选用恰当的词义)

7译(译出实词、虚词、活用的词)

8固(固定格式的固定译法)

9意译(文言文中的比喻、借代、引申,

直译不通,用意译)

分析文义

子曰:“学 而 时 习之,不亦 说乎?

连词,表承接

也是

同“悦”,愉快

按时

名词用作状语

温习

孔子说:“学习了然后按时温习,不也很愉快的吗?

第一章

有朋自远方来,不亦乐乎?人不知 而 不

愠, 不亦君子乎?”

却,表转折

生气,恼怒

了解

指有才德的人

有志同道合的人从远方来,不也是很快乐吗?

人们不了解我,我却不生气恼怒,不也是一个有才德的人吗?”

志同道合的人

第一章

第一章所讲的内容

第1句讲

第2句讲

第3句讲

学习方法

学习的乐趣

个人修养

不断温习,(知识)方能 牢固,学习之乐

志同道合的人远道而来,切磋促进,人生之 乐

自求长进,不怨他人,提高修养。

独学而无友,则孤陋而寡闻

曾子曰:“吾 日 三 省吾身:为人 谋 而不忠乎?与朋友交而不 信乎?

传 不习乎?”

我

每天

名词作状语

多次

替

谋划

却,表转折

老师传授的知识

动词作名词

自己

自我检查、反省

竭尽自己的心力

却,表转折

诚信

第二章

分析文义

曾子曰:“吾日/三省吾身:为人谋/而不忠乎?与朋友交/而不信乎?传/不习乎?”

曾子说:“我每天多次反省自己——替人家谋划事情是否竭尽自己的心力?和朋友交往是否诚信?老师传授的知识是否复习了?”

第二章

从曾子“三省”来看,古代治学之人非常重视的是什么?

重视品德修养。

内容解读

【本章大旨】这一章主要讲治学的人要加强个人思想道德修养。

第二章

子曰:“吾十有五 而志于学,三十而立,四十而不 惑,五十而知 天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾 矩。”

表承接

迷惑,疑惑

立身,指能有所成就

上天的旨意

越过

法度

同“又”,用于整数和零数之间

能听得进不同的意见

顺从意愿

命令

第三章

分析文义

子曰:“吾十有五/而志于学,三十/而立,四十/而不惑,五十/而知天命,六十/而耳顺,七十/而从心所欲,不逾矩。”

我十五岁时,有志于做学问,三十岁能有所成就,四十岁遇事能不迷惑,五十岁知道上天的旨意是什么,六十岁能听得进不同的意见,到七十岁就(可以)顺从意愿,但又不会越过法度。

第三章

课文内容

本章是孔子讲的是不同年龄阶段修身做人的一些做法。

第三章

子曰:“温 故 / 而知 新, 可 以/ 为师矣。”

温习

学过的知识

形容词作名词

表承接

新的理解与体会

形容词作名词

可以

凭借

成为

孔子说:温习学过的知识,可以得到新的理解和体会,凭借这一点,就可以成为老师了。

之

( )

它,指前面的内容

第四章

课文内容

谈学习方法,说明了温习旧知识的重要性。

第四章

子曰:“学 而不思 /则罔,思而 不学/则殆。”

却,表转折

疑惑

孔子说:“只学习却不思考,就会迷惑而无所得。只空想却不学习,就会疑惑。”

迷惑,感到迷茫而无所适从

却,表转折

就

第五章

课文内容

本章讲学习方法,阐述学习与思考的辩证关系。认为二者不可偏废,学习与思考相结合,方能有所得。

第五章

子曰:“ 贤 哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人/不堪其忧,回也/不改其 乐。贤哉,回也!”

品质高尚

能忍受

古代盛饭用的圆形竹器

孔子说:“颜回的品质是多么高尚啊!一碗饭,一瓢水,住在简陋的小屋里,别人都不能忍受那种困苦,颜回却不改变他自有的的快乐。颜回的品质是多么高尚啊!

第六章

内容解读

【本章大旨】是讨论思想道德修养,赞扬颜回安贫乐道的高尚品质。

安贫乐道:安于贫穷,仍乐于坚守信仰。形容人为了自己信仰或理想的实现,宁愿处于贫困恶劣环境。

第六章

子曰:“知 之 者/不如 好之者,好之者/不如乐之者。”

它,学问和事业,一说指仁德

喜爱、爱好

以……为快乐

……的人

孔子说:“懂得某种学问的人不如喜爱它的人,喜爱它的人又不如把研究这种学问作为快乐的人。”

第七章

课文探究

本章阐述了学习态度:以学习为快乐

这一段运用了什么修辞?

顶真

讲学习的三个层次:知、好、乐,层层推进,使说理更加透彻,令人信服。

第七章

子曰:“饭 疏食/饮水,曲肱/ 而枕之,乐/亦在/其中矣。

吃

名词作动词

弯着胳膊

表承接

乐趣

粗粮

冷水

孔子说:“吃粗粮,喝冷水,弯着胳膊当枕头,乐趣也就在这中间了。

第八章

不义/而/富且贵,于我/如浮云。”

像

正当手段

对,对于

用不正当的手段得来的富贵,对于我来讲就像是天上的浮云一样。”

第八章

内容解读

【本章大旨】本章讲人的道德修养,讲的是在平淡的生活中,应乐在其中,不贪图不义之财,不可不择手段的追求富贵。

第八章

子曰:“三人行,必有/我师焉。择其善者/而 从之,其不善者/而改之。”

几个

于此,在其中

表承接

跟从、学习

好的方面,优点

孔子说:“几个人一起走路,其中必定有可以作我的老师的人。我选择他的优点向他学习,看到他不好的地方(就作为借鉴),改掉自己的缺点。”

第九章

内容解读

【本章大旨】这一章强调无论何时何地都要虚心向别人学习,要学习别人好的地方,对照别人不好的 地方,修正自己的缺点。

第九章

子在川上曰:“逝者如斯夫,不舍昼夜。”

河流

往、离去

舍弃

孔子在河边感叹道:“时光就像这河水一样流去,日夜不停。”

语气词,表感叹

这,指河水

第十章

课文探究

本章讲时光易逝,应珍惜时间。

本章运用了什么修辞?

比喻

用流水日夜不停、一去不返比喻时间的飞逝,指明时间的宝贵。

第十章

分析文义

子曰:“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。”

军队

平民中的男子,这里指平民百姓

孔子说:“军队的主帅可以改变,平民百姓的志气却不可改变。”

改变

第十一章

课文探究

本章运用了什么样的写作手法说明了什么?

用国家的帅将与一个人的志向对比,说明立下大的志向,对于一个人的成长,具有非常重要的意义。

第十一章

课文探究

本章讲一个人应当坚定信念、矢志不渝。

【读解】

长平之战,廉颇坚守不出,赵王中计,派赵括代替廉颇,导致大败。

这是“三军可夺帅也。”

严颜宁死不屈,面不改色,“但有断头将军,无有降将军。”

这是“匹夫不可夺志也”。

这是孔子在表述,即使是一个普通人,也是有坚定的志向的。所谓“江山易改本性难移”,要改变一个人的坚定意志,是很困难的。

第十一章

子夏曰:“博学 / 而 笃志,切问/ 而近思,仁在其中矣”

广泛

表并列,并且

坚定

恳切

仁德

表并列,并且

子夏说:“广泛地学习,坚守自己的志向,恳切地发问求教,多思考当前的事情,仁德就在这中间了。”

第十二章

课文探究

本章讲坚定信念、广泛学习。

第十二章

学习小结

1、学而时习之,不亦说乎?(第一章)

2、温故而知新,可以为师矣。(第四章)

3、学而不思则罔,思而不学则殆。(第五章)

4、博学而笃志,切问而近思(第十二章)

学习方法:

学习态度:

1、知之者不如好之者,好之者不如乐之者。

(第七章)

2、三人行,必有我师焉。择其善者而从之,

其不善者而改之。 (第九章)

3、逝者如斯夫,不舍昼夜。 (第十章)

修身做人

1、人不知而不愠,不亦君子乎(第一章)

2、吾日三省吾身(第二章)

3、吾十有五而志于学……不逾矩(第三章)

4、人不堪其忧,回也不改其乐(第六章)

5、不义而富且贵,于我如浮云(第八章)

6、三军可夺帅也,匹夫不可夺志也(第十一章)

成语归纳

不亦乐乎

三省吾身

三十而立

温故知新

不舍昼夜

三人行,必有我师

择善而从

逝者如斯

匹夫不可夺其志

重点字词把握

1、通假字:

说yuè :通“悦”,高兴,愉快。

有yòu:通“又”,用于整数和零数之间。

(通假字的读音和所通的字应该一样。)

2、古今异义:

时:按时

三:多次

善者:优点,长处

不善者:缺点

这类词要多比较,留心,记忆。

古今异义:

1.有朋自远方来(古义:志同道合的人。今义:朋友)

2.不亦君子乎(古义:道德上有修养的人。今义:人格高尚的人)

3.可以为师矣(古义:可以、凭借,是两个词。今义:可能、许可。)

4.学而不思则罔(古义:迷惑、迷茫而无所适从。今义:蒙蔽,没有。)

5.思而不学则殆(古义:疑惑。今义:危险、几乎)

6.饭疏食饮水(古义:粗劣。今义:疏通,疏散)

7.饭疏食饮水(古义:冷水。今义:无色、无味、无臭的液体,包括冷、热水。)

8.匹夫不可夺志也(古义:普通人,男子汉。今义:无学识,无智谋的人。)

3、词类活用:

温故而知新

饭疏食饮水

名词活用为动词。吃,吃饭。

这类词要多领会,留心,记忆

均为形容词活用为名词。故,旧的知识。新,新的知识,新的理解和体会。

词类活用

传不习乎

传:动词-名词,传授的知识

好之者不如乐之者

乐:名词-意动。以……为乐

4、语气词:

乎———

相当于“吗”

矣——

相当于“了”

也——

有时相当于“了”,有时无义

焉——

有时是“了”,有时无义,文中是“在里面”

这类词多读多体会,就会明白,无须死记

5、虚词:

之

它,它们。他,他们。(分别指代不同的对象。)

学而时习之

知之者不如好之者

曲肱而枕之

择其善者而从之

于

1、在

吾十有五而志于学

2、对于

于我如浮云

3、给

己所不欲,勿施于人

而

“而”字的用法有:

表转接:(表转折),可是,但是,却

表顺接:表承接(表顺承),接着,然后

表并列:连接的词与词无先后,无轻重,与,和

表修饰:用在动词前,表示动作所处状态或方式,地

表递进:意思更进一层,并且,而且,更

如:

(1)学而时习之,不亦说乎

(2)人不知而不愠,不亦君子乎

(3)生于忧患而死于安乐

而

(表承接)然后

(表转折)可是,但是,却

(表并列)

判断下列句中“而”字的用法:

(1)人不知而不愠

(2)为人谋而不忠乎

(3)与朋友交而不信乎

(4)吾十有五而志于学

(5)三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲

(表转折)

(表转折)

(表转折)

(表承接)

(表承接)

(6)学而不思则罔,思而不学则殆

(7)曲肱而枕之

(8)不义而富且贵

(9)择其善者而从之,其不善者而改之

(7)博学而笃志,切问而近思

(表转折)

(表修饰)

(表承接)

(表承接)

(表并列)

6、一词多义

知

人不知而不愠

温故而知新

了解

懂得

为人谋而不忠乎。

可以为师矣。

知之为知之……

为

为,替。(wèi)

为,做,当作。

为,是,就是。

(wéi)

一词多义

其

仁在其中矣

其不善者而改之

它的

他人

7、特殊句式

省略句:

可以为师矣。“以”后面省略代词“之”

其不善者而改之。句首省略动词“择”

判断句:

贤哉,回也!(……是……)

三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。(……是……)

课 堂 检 测

孔子,名 ,字 , 家学派创始人,思想核心是 ,政治上主张 ,鼓励人们 ,即“出来做事”。

开 讲学的风气,传说有弟子

人,身通六艺者 人。孔子本人也被历代统治者尊奉为至圣先师。

丘

仲尼

儒

仁

礼治

入仕

私人

三千

七十二

《论语》是一部___体散文集,是孔子的___和______所辑录的孔子及其弟子的言行录。宋儒把《论语》和《___》《___》《___》合称为“四书”。

语录

弟子

再传弟子

大学

中庸

孟子

学以致用

1、复习的好处可以用 来表达

2、学习与思考应紧密结合,因为

.

3、别人总有自己学习的地方,孔子说:

.

4、一个人总有被误解的时候,正确的态度应是

.

温故而知新

学而不思则罔,思而不学则殆

三人行,必有我师焉

人不知而不愠

5、我快步上前,伸出双臂,拥抱来自青岛的朋友,二千多年前的孔夫子不是说过吗:

有朋自远方来,不亦乐乎

佝偻者承蜩(tiáo)

课外拓展阅读

仲尼适楚,出于林中,见佝偻者承蜩,犹掇之也。

仲尼曰:“子巧乎!有道邪?”

曰:“我有道也。五六月累丸二而不坠,则失者锱铢;累三而不坠,则失者十一;累五而不坠,犹掇之也。吾处身也,若厥株拘;吾执臂也,若槁木之枝;虽天地之大,万物之多,而唯蜩翼之知。吾不反不侧,不以万物易蜩之翼,何为而不得!”

孔子顾谓弟子曰:“用志不分,乃凝于神,其痀偻丈人之谓乎!”

(选自《庄子·达生》)

注释

1、仲尼:孔子。2、适:到,往3、楚:春秋时国名。4、出,行走,通过。5、佝偻:曲背之病,驼背的人。

6、承蜩:粘蝉,把蝉黏住。承:《说文》:“受也”。粘取。蜩:蝉。

7、犹掇(duō)之:好像用手拾取一样(容易)。掇:拾取,用手去拿。

8、有道耶:有门道么?道:办法、方法、规律、窍门。

9、五六月:指学习经过的时间。10、累丸:累叠圆形小弹丸。累:叠起。

11、不坠:不掉(落)下来。

12、锱铢(zī zhū):古重量单位,二十四铢一两,六铢为一锱。此处喻极微少的数量。

13、十一:十分之一,形容极少。14、 处身:立定身子。

15、若:好像。16、株拘:株:木桩;枸:曲木。枯树根。17、 执臂:举竿的手臂。

18、 唯蜩翼之知:即唯知蜩翼。只能感知蜩翼,其他事物好象不知道、看不见。唯……之知:只注意。之:助词。起宾语(蜩翼)前置的作用。

19、不反不侧:不反身,不侧视,一动不动。形容精神集中,不因外物影响而乱动。

20、以:因为。21、易:改变。22、谓:对……说。

23、用志不分(yòng zhǐ bù fēn)运用心思,专一而不分散。指一心不二用,不分散注意力。志:心思;分:分散。

24、凝(níng):专注,专一。25、丈人:古时对年老的人的尊称。

孔子到楚国去,经过树林,看见一个驼背老人正用竿子粘蝉,就好像在地上拾取一样。

孔子说:“先生真是巧啊!有门道吗?”

驼背老人说:“我有我的办法。经过五、六个月的练习,在竿头累叠起两个丸子而不会坠落,那么失手的情况已经很少了;迭起三个丸子而不坠落,那么失手的情况十次不会超过一次了;迭起五个丸子而不坠落,也就会像在地面上拾取一样容易。我立定身子,犹如临近地面的断木,我举竿的手臂,就像枯木的树枝;虽然天地很大,万物品类很多,我一心只注意蝉的翅膀,从不思前想后左顾右盼,绝不因纷繁的万物而改变对蝉翼的注意,为什么不能成功呢!”

孔子转身对弟子们说:“运用心志不分散,就是高度凝聚精神,恐怕说的就是这位驼背的老人吧!”

翻译

拓展阅读

《论语》名句

1.子曰:“君子喻于义,小人喻于利。”

孔子说:“君子看重的是道义,小人看重的是利益。”

2、子曰:其身正,不令而行;其身不正,虽令不从。

当管理者自身端正,作出表率时,不用下命令,被管理者也就会跟着行动起来;相反,如果管理者自身不端正,而要求被管理者端正,那未,纵然三令五申,被管理者也不会服从的。

3、子曰:‘人无远虑,必有近忧。

“孔子说:“人没有长远的考虑,一定会有眼前的忧患。”

4、子曰:“不患人之不己知,患不知人也。”

孔子说:“不担心别人不了解自己,只担心自己不了解别人。”

5、子曰:“君子坦荡荡,小人长戚戚。”

孔子说:“君子心胸宽广,能够包容别人;小人爱斤斤计较,心胸狭窄。”

6、子曰:“君子成人之美,不成人之恶,小人反之。”?

君子成全人家的好事,不帮助别人做坏事,小人相反。

课后作业

1.背诵全文;

2.总结归纳文言重点字词;

3.搜集关于孔子的故事;

4.阅读《论语》这本书。

点评一下我说的话(2字古籍名一)

《论语》

导入

同学们,中国是一个有着五千年文明史的礼仪之邦,在它源远流长的历史长河中,曾出现过不少光耀千古的文化巨人,为我们留下了极宝贵的文化遗产,《论语》就是其中的一部辉煌的巨著,它是中华民族优秀的文化遗产,对我国几千年的封建政治、思想和文化产生了巨大的影响。即使在今天,它依旧光芒四射,熠熠生辉。现在就让我们怀着一种自豪的心情来研读它的节选部分《〈论语〉十二章》。

《论语》十二章

《论语》是怎样的一部书?

《论语》是儒家的经典著作之一,由孔子的弟子及再传弟子编撰而成,以语录体和对话体为主,记录了孔子及其弟子言行。

《论语》与《大学》《中庸》《孟子》并称“四书”。共二十篇。(《诗经》《尚书》《礼记》《易经》《春秋》并称“五经”)。

知识链接“五经”:

《诗》、《书》、《礼》、

《易》、《春秋》

宋朝宰相赵普曾赞颂说“半部《论语》治天下”。因为《论语》中可以看出孔子和他的弟子们的人格修养、治学态度、处世方法。

孔子是怎样的一个人呢?

身长九尺六寸(约191.136厘米),被称为“长人”。

名字的由来

孔子,是他的父亲叔梁乞72岁时和他的第三个妾颜征在生的儿子。因出生之前曾在尼山求子,故起名为丘,排行第二,故字曰仲尼。(古时伯、仲、叔、季是兄弟排行的次序,伯是老大,仲是第二,叔是第三,季是最小的。如:不分伯仲)

孔 子

孔子(公元前551-公元前479),名丘,字仲尼,春秋时期鲁国陬邑(现山东曲阜)人,春秋末期的思想家、教育家、政治家,儒家思想的创始人,被誉为“万世师表”、“千古圣人”,世界十大思想家之首。相传他有弟子三千,贤者七十二人。

孔子被后世统治者尊为“圣人”,尊为“至圣”,与战国时期儒家代表人物孟子与孔子并称“孔孟”。

(1)、政治思想

孔子创立了以“仁”(即仁爱、爱人)为核心的道德学说,政治上主张“仁政”( “仁者爱人”、“克己复礼”。)他自己也是一个很善良的人,富有同情心,乐于助人,待人真诚、宽厚。“己所不欲,勿施于人”、“君子成人之美,不成人之恶” ,都是他的做人准则。

2、孔子思想

2、孔子思想

(2)教育思想

重视教育的作用

提倡“有教无类” (一视同仁)

“诲人不倦”

“因材施教”

①掌握常用的文言实词,能用现代

汉语翻译课文。

②理解课文思想内容,能流畅地朗读、背诵课文。

③积累成语、格言、警句。掌握其中的学习方法和态度等,并联系自己的生活体验,深入感受《论语》精髓。

学习目标

论语?? 说???? 愠????传 三省 逾 矩

罔??? 殆?????箪食 知之者不如好之者

诲人不倦?? 曲肱??? 笃志??? ?哉

dài

huì

juàn

dǔ

zāi

lún

yuè

yùn

wǎng

“悦”的古字,愉快

gōng

生字音形

xǐng

chuán

yú

dān

hào

jǔ

听读课文

温馨提示:

1、注意生字的注音

2、注意朗读的节奏

注意朗读节奏

1、子曰:“学/而时习之,不亦/说乎?有朋/自远方来,不亦/乐乎?人不知/而不愠,不亦/君子乎?”

2、曾子曰:“吾日/三省吾身:为人谋/而不忠乎?与朋友交/而不信乎?传/不习乎?”

注意朗读节奏

3、子曰:“吾十有五/而志于学,三十/而立,四十/而不惑,五十/而知天命,六十/而耳顺,七十/而从心所欲,不逾矩。”

4、子曰:“温故/而知新,可以/为师矣。”

5、子曰:“学而不思/则罔,思而不学/则殆。”

注意朗读节奏

6、子曰:“ 贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人/不堪其忧,回也/不改其乐。贤哉,回也!”

7、子曰:“知之者/不如好之者,好之者/不如乐之者。”

8、子曰:“饭疏食/饮水,曲肱/而枕之,乐/亦在/其中矣。不义/而/富且贵,于我/如浮云。”

注意朗读节奏

9、子曰:“三人行,必有/我师焉。择其善者/而从之,其不善者/而改之。”

10、子在川上曰:“逝者/如斯夫,不舍/昼夜。”

11、子曰:“三军/可夺帅也,匹夫/不可夺志也。”

12、子夏曰:“博学/而笃志,切问/而近思,仁在其中矣。”

朗读背诵

子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”

曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”

子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”

子曰:“温故而知新,可以为师矣。”

子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”

子曰:“ 贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉,回也!”

子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”

子曰:“饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。”

子曰:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。”

子在川上曰:“逝者如斯夫,不舍昼夜。”

子曰:“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。”

子夏曰:“博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣。”

疏通文义,研习课文

文言文词语学习方法:

1、“单”变“双”(单音节的词加一字变成双音节):

学—— 朋—— 温——

乐—— 师—— 知——

思—— 见—— 改——

择—— 逝—— 舍——

学习

朋友

温习

快乐

老师

知道

思考

看见

改正

选择

流逝

舍弃

文言文九字翻译法

1留(专有名词,人名等照译。)

2补(补出省略成分,如主语,宾语)

3删(删去不译的词语,如无实义的虚词)

4换(把古词换成现代词)

5调(调整倒装句句序)

6选(对多义词,根据上下文,选用恰当的词义)

7译(译出实词、虚词、活用的词)

8固(固定格式的固定译法)

9意译(文言文中的比喻、借代、引申,

直译不通,用意译)

分析文义

子曰:“学 而 时 习之,不亦 说乎?

连词,表承接

也是

同“悦”,愉快

按时

名词用作状语

温习

孔子说:“学习了然后按时温习,不也很愉快的吗?

第一章

有朋自远方来,不亦乐乎?人不知 而 不

愠, 不亦君子乎?”

却,表转折

生气,恼怒

了解

指有才德的人

有志同道合的人从远方来,不也是很快乐吗?

人们不了解我,我却不生气恼怒,不也是一个有才德的人吗?”

志同道合的人

第一章

第一章所讲的内容

第1句讲

第2句讲

第3句讲

学习方法

学习的乐趣

个人修养

不断温习,(知识)方能 牢固,学习之乐

志同道合的人远道而来,切磋促进,人生之 乐

自求长进,不怨他人,提高修养。

独学而无友,则孤陋而寡闻

曾子曰:“吾 日 三 省吾身:为人 谋 而不忠乎?与朋友交而不 信乎?

传 不习乎?”

我

每天

名词作状语

多次

替

谋划

却,表转折

老师传授的知识

动词作名词

自己

自我检查、反省

竭尽自己的心力

却,表转折

诚信

第二章

分析文义

曾子曰:“吾日/三省吾身:为人谋/而不忠乎?与朋友交/而不信乎?传/不习乎?”

曾子说:“我每天多次反省自己——替人家谋划事情是否竭尽自己的心力?和朋友交往是否诚信?老师传授的知识是否复习了?”

第二章

从曾子“三省”来看,古代治学之人非常重视的是什么?

重视品德修养。

内容解读

【本章大旨】这一章主要讲治学的人要加强个人思想道德修养。

第二章

子曰:“吾十有五 而志于学,三十而立,四十而不 惑,五十而知 天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾 矩。”

表承接

迷惑,疑惑

立身,指能有所成就

上天的旨意

越过

法度

同“又”,用于整数和零数之间

能听得进不同的意见

顺从意愿

命令

第三章

分析文义

子曰:“吾十有五/而志于学,三十/而立,四十/而不惑,五十/而知天命,六十/而耳顺,七十/而从心所欲,不逾矩。”

我十五岁时,有志于做学问,三十岁能有所成就,四十岁遇事能不迷惑,五十岁知道上天的旨意是什么,六十岁能听得进不同的意见,到七十岁就(可以)顺从意愿,但又不会越过法度。

第三章

课文内容

本章是孔子讲的是不同年龄阶段修身做人的一些做法。

第三章

子曰:“温 故 / 而知 新, 可 以/ 为师矣。”

温习

学过的知识

形容词作名词

表承接

新的理解与体会

形容词作名词

可以

凭借

成为

孔子说:温习学过的知识,可以得到新的理解和体会,凭借这一点,就可以成为老师了。

之

( )

它,指前面的内容

第四章

课文内容

谈学习方法,说明了温习旧知识的重要性。

第四章

子曰:“学 而不思 /则罔,思而 不学/则殆。”

却,表转折

疑惑

孔子说:“只学习却不思考,就会迷惑而无所得。只空想却不学习,就会疑惑。”

迷惑,感到迷茫而无所适从

却,表转折

就

第五章

课文内容

本章讲学习方法,阐述学习与思考的辩证关系。认为二者不可偏废,学习与思考相结合,方能有所得。

第五章

子曰:“ 贤 哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人/不堪其忧,回也/不改其 乐。贤哉,回也!”

品质高尚

能忍受

古代盛饭用的圆形竹器

孔子说:“颜回的品质是多么高尚啊!一碗饭,一瓢水,住在简陋的小屋里,别人都不能忍受那种困苦,颜回却不改变他自有的的快乐。颜回的品质是多么高尚啊!

第六章

内容解读

【本章大旨】是讨论思想道德修养,赞扬颜回安贫乐道的高尚品质。

安贫乐道:安于贫穷,仍乐于坚守信仰。形容人为了自己信仰或理想的实现,宁愿处于贫困恶劣环境。

第六章

子曰:“知 之 者/不如 好之者,好之者/不如乐之者。”

它,学问和事业,一说指仁德

喜爱、爱好

以……为快乐

……的人

孔子说:“懂得某种学问的人不如喜爱它的人,喜爱它的人又不如把研究这种学问作为快乐的人。”

第七章

课文探究

本章阐述了学习态度:以学习为快乐

这一段运用了什么修辞?

顶真

讲学习的三个层次:知、好、乐,层层推进,使说理更加透彻,令人信服。

第七章

子曰:“饭 疏食/饮水,曲肱/ 而枕之,乐/亦在/其中矣。

吃

名词作动词

弯着胳膊

表承接

乐趣

粗粮

冷水

孔子说:“吃粗粮,喝冷水,弯着胳膊当枕头,乐趣也就在这中间了。

第八章

不义/而/富且贵,于我/如浮云。”

像

正当手段

对,对于

用不正当的手段得来的富贵,对于我来讲就像是天上的浮云一样。”

第八章

内容解读

【本章大旨】本章讲人的道德修养,讲的是在平淡的生活中,应乐在其中,不贪图不义之财,不可不择手段的追求富贵。

第八章

子曰:“三人行,必有/我师焉。择其善者/而 从之,其不善者/而改之。”

几个

于此,在其中

表承接

跟从、学习

好的方面,优点

孔子说:“几个人一起走路,其中必定有可以作我的老师的人。我选择他的优点向他学习,看到他不好的地方(就作为借鉴),改掉自己的缺点。”

第九章

内容解读

【本章大旨】这一章强调无论何时何地都要虚心向别人学习,要学习别人好的地方,对照别人不好的 地方,修正自己的缺点。

第九章

子在川上曰:“逝者如斯夫,不舍昼夜。”

河流

往、离去

舍弃

孔子在河边感叹道:“时光就像这河水一样流去,日夜不停。”

语气词,表感叹

这,指河水

第十章

课文探究

本章讲时光易逝,应珍惜时间。

本章运用了什么修辞?

比喻

用流水日夜不停、一去不返比喻时间的飞逝,指明时间的宝贵。

第十章

分析文义

子曰:“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。”

军队

平民中的男子,这里指平民百姓

孔子说:“军队的主帅可以改变,平民百姓的志气却不可改变。”

改变

第十一章

课文探究

本章运用了什么样的写作手法说明了什么?

用国家的帅将与一个人的志向对比,说明立下大的志向,对于一个人的成长,具有非常重要的意义。

第十一章

课文探究

本章讲一个人应当坚定信念、矢志不渝。

【读解】

长平之战,廉颇坚守不出,赵王中计,派赵括代替廉颇,导致大败。

这是“三军可夺帅也。”

严颜宁死不屈,面不改色,“但有断头将军,无有降将军。”

这是“匹夫不可夺志也”。

这是孔子在表述,即使是一个普通人,也是有坚定的志向的。所谓“江山易改本性难移”,要改变一个人的坚定意志,是很困难的。

第十一章

子夏曰:“博学 / 而 笃志,切问/ 而近思,仁在其中矣”

广泛

表并列,并且

坚定

恳切

仁德

表并列,并且

子夏说:“广泛地学习,坚守自己的志向,恳切地发问求教,多思考当前的事情,仁德就在这中间了。”

第十二章

课文探究

本章讲坚定信念、广泛学习。

第十二章

学习小结

1、学而时习之,不亦说乎?(第一章)

2、温故而知新,可以为师矣。(第四章)

3、学而不思则罔,思而不学则殆。(第五章)

4、博学而笃志,切问而近思(第十二章)

学习方法:

学习态度:

1、知之者不如好之者,好之者不如乐之者。

(第七章)

2、三人行,必有我师焉。择其善者而从之,

其不善者而改之。 (第九章)

3、逝者如斯夫,不舍昼夜。 (第十章)

修身做人

1、人不知而不愠,不亦君子乎(第一章)

2、吾日三省吾身(第二章)

3、吾十有五而志于学……不逾矩(第三章)

4、人不堪其忧,回也不改其乐(第六章)

5、不义而富且贵,于我如浮云(第八章)

6、三军可夺帅也,匹夫不可夺志也(第十一章)

成语归纳

不亦乐乎

三省吾身

三十而立

温故知新

不舍昼夜

三人行,必有我师

择善而从

逝者如斯

匹夫不可夺其志

重点字词把握

1、通假字:

说yuè :通“悦”,高兴,愉快。

有yòu:通“又”,用于整数和零数之间。

(通假字的读音和所通的字应该一样。)

2、古今异义:

时:按时

三:多次

善者:优点,长处

不善者:缺点

这类词要多比较,留心,记忆。

古今异义:

1.有朋自远方来(古义:志同道合的人。今义:朋友)

2.不亦君子乎(古义:道德上有修养的人。今义:人格高尚的人)

3.可以为师矣(古义:可以、凭借,是两个词。今义:可能、许可。)

4.学而不思则罔(古义:迷惑、迷茫而无所适从。今义:蒙蔽,没有。)

5.思而不学则殆(古义:疑惑。今义:危险、几乎)

6.饭疏食饮水(古义:粗劣。今义:疏通,疏散)

7.饭疏食饮水(古义:冷水。今义:无色、无味、无臭的液体,包括冷、热水。)

8.匹夫不可夺志也(古义:普通人,男子汉。今义:无学识,无智谋的人。)

3、词类活用:

温故而知新

饭疏食饮水

名词活用为动词。吃,吃饭。

这类词要多领会,留心,记忆

均为形容词活用为名词。故,旧的知识。新,新的知识,新的理解和体会。

词类活用

传不习乎

传:动词-名词,传授的知识

好之者不如乐之者

乐:名词-意动。以……为乐

4、语气词:

乎———

相当于“吗”

矣——

相当于“了”

也——

有时相当于“了”,有时无义

焉——

有时是“了”,有时无义,文中是“在里面”

这类词多读多体会,就会明白,无须死记

5、虚词:

之

它,它们。他,他们。(分别指代不同的对象。)

学而时习之

知之者不如好之者

曲肱而枕之

择其善者而从之

于

1、在

吾十有五而志于学

2、对于

于我如浮云

3、给

己所不欲,勿施于人

而

“而”字的用法有:

表转接:(表转折),可是,但是,却

表顺接:表承接(表顺承),接着,然后

表并列:连接的词与词无先后,无轻重,与,和

表修饰:用在动词前,表示动作所处状态或方式,地

表递进:意思更进一层,并且,而且,更

如:

(1)学而时习之,不亦说乎

(2)人不知而不愠,不亦君子乎

(3)生于忧患而死于安乐

而

(表承接)然后

(表转折)可是,但是,却

(表并列)

判断下列句中“而”字的用法:

(1)人不知而不愠

(2)为人谋而不忠乎

(3)与朋友交而不信乎

(4)吾十有五而志于学

(5)三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲

(表转折)

(表转折)

(表转折)

(表承接)

(表承接)

(6)学而不思则罔,思而不学则殆

(7)曲肱而枕之

(8)不义而富且贵

(9)择其善者而从之,其不善者而改之

(7)博学而笃志,切问而近思

(表转折)

(表修饰)

(表承接)

(表承接)

(表并列)

6、一词多义

知

人不知而不愠

温故而知新

了解

懂得

为人谋而不忠乎。

可以为师矣。

知之为知之……

为

为,替。(wèi)

为,做,当作。

为,是,就是。

(wéi)

一词多义

其

仁在其中矣

其不善者而改之

它的

他人

7、特殊句式

省略句:

可以为师矣。“以”后面省略代词“之”

其不善者而改之。句首省略动词“择”

判断句:

贤哉,回也!(……是……)

三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。(……是……)

课 堂 检 测

孔子,名 ,字 , 家学派创始人,思想核心是 ,政治上主张 ,鼓励人们 ,即“出来做事”。

开 讲学的风气,传说有弟子

人,身通六艺者 人。孔子本人也被历代统治者尊奉为至圣先师。

丘

仲尼

儒

仁

礼治

入仕

私人

三千

七十二

《论语》是一部___体散文集,是孔子的___和______所辑录的孔子及其弟子的言行录。宋儒把《论语》和《___》《___》《___》合称为“四书”。

语录

弟子

再传弟子

大学

中庸

孟子

学以致用

1、复习的好处可以用 来表达

2、学习与思考应紧密结合,因为

.

3、别人总有自己学习的地方,孔子说:

.

4、一个人总有被误解的时候,正确的态度应是

.

温故而知新

学而不思则罔,思而不学则殆

三人行,必有我师焉

人不知而不愠

5、我快步上前,伸出双臂,拥抱来自青岛的朋友,二千多年前的孔夫子不是说过吗:

有朋自远方来,不亦乐乎

佝偻者承蜩(tiáo)

课外拓展阅读

仲尼适楚,出于林中,见佝偻者承蜩,犹掇之也。

仲尼曰:“子巧乎!有道邪?”

曰:“我有道也。五六月累丸二而不坠,则失者锱铢;累三而不坠,则失者十一;累五而不坠,犹掇之也。吾处身也,若厥株拘;吾执臂也,若槁木之枝;虽天地之大,万物之多,而唯蜩翼之知。吾不反不侧,不以万物易蜩之翼,何为而不得!”

孔子顾谓弟子曰:“用志不分,乃凝于神,其痀偻丈人之谓乎!”

(选自《庄子·达生》)

注释

1、仲尼:孔子。2、适:到,往3、楚:春秋时国名。4、出,行走,通过。5、佝偻:曲背之病,驼背的人。

6、承蜩:粘蝉,把蝉黏住。承:《说文》:“受也”。粘取。蜩:蝉。

7、犹掇(duō)之:好像用手拾取一样(容易)。掇:拾取,用手去拿。

8、有道耶:有门道么?道:办法、方法、规律、窍门。

9、五六月:指学习经过的时间。10、累丸:累叠圆形小弹丸。累:叠起。

11、不坠:不掉(落)下来。

12、锱铢(zī zhū):古重量单位,二十四铢一两,六铢为一锱。此处喻极微少的数量。

13、十一:十分之一,形容极少。14、 处身:立定身子。

15、若:好像。16、株拘:株:木桩;枸:曲木。枯树根。17、 执臂:举竿的手臂。

18、 唯蜩翼之知:即唯知蜩翼。只能感知蜩翼,其他事物好象不知道、看不见。唯……之知:只注意。之:助词。起宾语(蜩翼)前置的作用。

19、不反不侧:不反身,不侧视,一动不动。形容精神集中,不因外物影响而乱动。

20、以:因为。21、易:改变。22、谓:对……说。

23、用志不分(yòng zhǐ bù fēn)运用心思,专一而不分散。指一心不二用,不分散注意力。志:心思;分:分散。

24、凝(níng):专注,专一。25、丈人:古时对年老的人的尊称。

孔子到楚国去,经过树林,看见一个驼背老人正用竿子粘蝉,就好像在地上拾取一样。

孔子说:“先生真是巧啊!有门道吗?”

驼背老人说:“我有我的办法。经过五、六个月的练习,在竿头累叠起两个丸子而不会坠落,那么失手的情况已经很少了;迭起三个丸子而不坠落,那么失手的情况十次不会超过一次了;迭起五个丸子而不坠落,也就会像在地面上拾取一样容易。我立定身子,犹如临近地面的断木,我举竿的手臂,就像枯木的树枝;虽然天地很大,万物品类很多,我一心只注意蝉的翅膀,从不思前想后左顾右盼,绝不因纷繁的万物而改变对蝉翼的注意,为什么不能成功呢!”

孔子转身对弟子们说:“运用心志不分散,就是高度凝聚精神,恐怕说的就是这位驼背的老人吧!”

翻译

拓展阅读

《论语》名句

1.子曰:“君子喻于义,小人喻于利。”

孔子说:“君子看重的是道义,小人看重的是利益。”

2、子曰:其身正,不令而行;其身不正,虽令不从。

当管理者自身端正,作出表率时,不用下命令,被管理者也就会跟着行动起来;相反,如果管理者自身不端正,而要求被管理者端正,那未,纵然三令五申,被管理者也不会服从的。

3、子曰:‘人无远虑,必有近忧。

“孔子说:“人没有长远的考虑,一定会有眼前的忧患。”

4、子曰:“不患人之不己知,患不知人也。”

孔子说:“不担心别人不了解自己,只担心自己不了解别人。”

5、子曰:“君子坦荡荡,小人长戚戚。”

孔子说:“君子心胸宽广,能够包容别人;小人爱斤斤计较,心胸狭窄。”

6、子曰:“君子成人之美,不成人之恶,小人反之。”?

君子成全人家的好事,不帮助别人做坏事,小人相反。

课后作业

1.背诵全文;

2.总结归纳文言重点字词;

3.搜集关于孔子的故事;

4.阅读《论语》这本书。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首