江苏省海头高中2020-2021学年高一上学期第一次质量检测历史试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 江苏省海头高中2020-2021学年高一上学期第一次质量检测历史试题 Word版含答案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 486.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-11-03 08:43:00 | ||

图片预览

文档简介

海头高中2020级高一年级第一学期第一次质量检测历史试卷

一、选择题:本大题共20小题,每小题3分,共60分。在每小题列出的四个选项中,只有一个选项最符合题目要求。

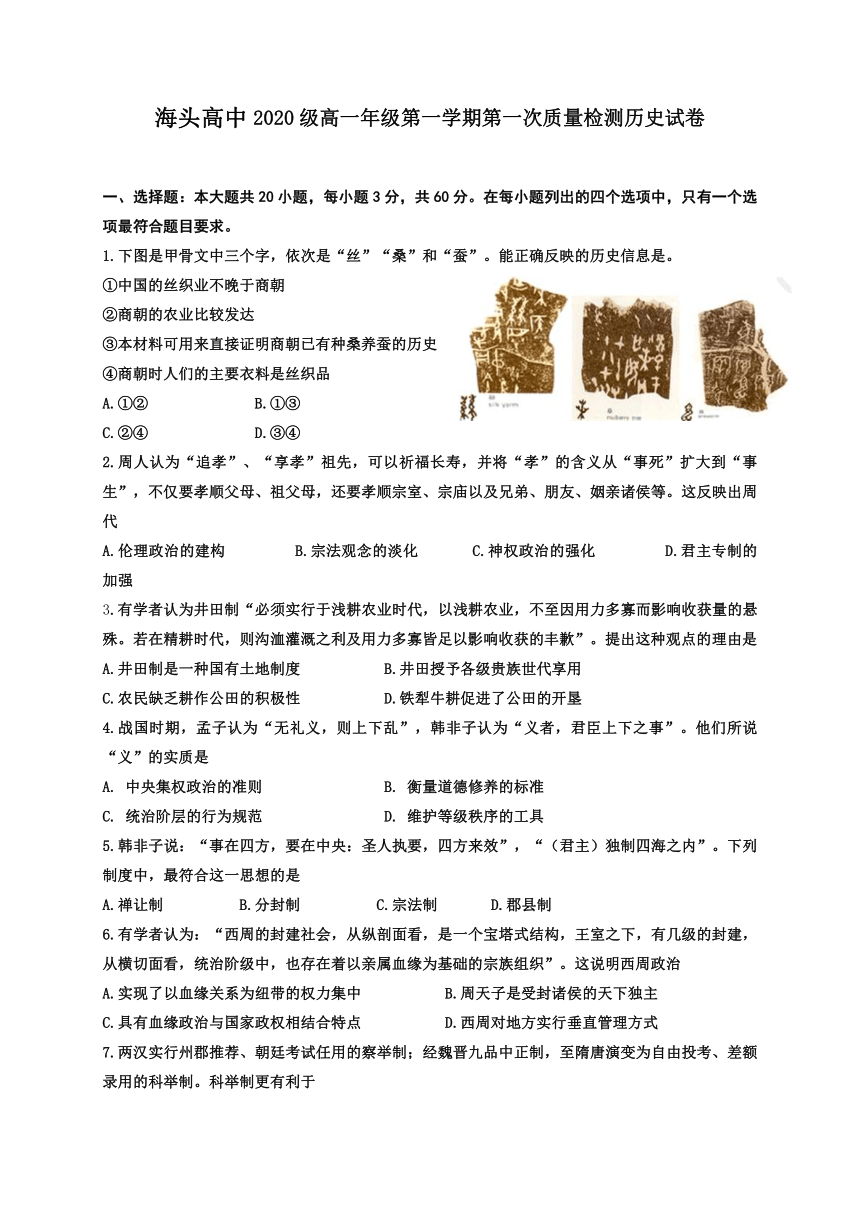

1.下图是甲骨文中三个字,依次是“丝”“桑”和“蚕”。能正确反映的历史信息是。

①中国的丝织业不晚于商朝

②商朝的农业比较发达

③本材料可用来直接证明商朝已有种桑养蚕的历史

④商朝时人们的主要衣料是丝织品

A.①② B.①③

C.②④ D.③④

2.周人认为“追孝”、“享孝”祖先,可以祈福长寿,并将“孝”的含义从“事死”扩大到“事生”,不仅要孝顺父母、祖父母,还要孝顺宗室、宗庙以及兄弟、朋友、姻亲诸侯等。这反映出周代

A.伦理政治的建构 B.宗法观念的淡化 C.神权政治的强化 D.君主专制的加强

3.有学者认为井田制“必须实行于浅耕农业时代,以浅耕农业,不至因用力多寡而影响收获量的悬殊。若在精耕时代,则沟洫灌溉之利及用力多寡皆足以影响收获的丰歉”。提出这种观点的理由是

A.井田制是一种国有土地制度 B.井田授予各级贵族世代享用

C.农民缺乏耕作公田的积极性 D.铁犁牛耕促进了公田的开垦

4.战国时期,孟子认为“无礼义,则上下乱”,韩非子认为“义者,君臣上下之事”。他们所说“义”的实质是

A. 中央集权政治的准则 B. 衡量道德修养的标准

C. 统治阶层的行为规范 D. 维护等级秩序的工具

5.韩非子说:“事在四方,要在中央:圣人执要,四方来效”,“(君主)独制四海之内”。下列制度中,最符合这一思想的是

A.禅让制 B.分封制 C.宗法制 D.郡县制

6.有学者认为:“西周的封建社会,从纵剖面看,是一个宝塔式结构,王室之下,有几级的封建,从横切面看,统治阶级中,也存在着以亲属血缘为基础的宗族组织”。这说明西周政治

A.实现了以血缘关系为纽带的权力集中 B.周天子是受封诸侯的天下独主

C.具有血缘政治与国家政权相结合特点 D.西周对地方实行垂直管理方式

7.两汉实行州郡推荐、朝廷考试任用的察举制;经魏晋九品中正制,至隋唐演变为自由投考、差额录用的科举制。科举制更有利于

A.选拔最优秀的官吏 B.鉴别官员道德水平 C.排除世家子弟入仕 D.提升社会文化水平

8.钱穆在《中国历代政治得失》中说至秦汉时期,……一切贵族家庭都倒下了,原本只有一个家,此刻变作了国家。据此推断,秦汉“化家成国”主要得益于

A.实行分封制 B.实行宗法制 C.采用严刑酷法 D.推行郡县制

9.先秦至西汉前期,山东东部地区得“鱼盐之利”,总体上是商业活跃的地方。西汉中期以后,这一地区的商人活动开始步入低谷。这是由于西汉政府

A. 重视关中地区经济发展 B. 强化了经济控制 C. 开通了丝路贸易 D. 以儒家义利观教化百姓

10.研究华商历史的郭德利指出:“在史籍中并不乏有关从商致富的记载,但……(在)引发人们营商致富的动机中,实已包含了否定或摧毁商业企业发展的因素。”以下能够为这一论断提供依据的是

A.商人经商积累的财富主要用来买田置地 B.政府实行闭关锁国和重农抑商政策

C.农民极端贫困,无力从市场上购买商品 D.自给自足的自然经济占统治地位

11.西汉惠帝“复弛商贾之律”,鼓励盐铁民间生产。东汉和帝下诏“罢盐铁之禁,纵民煮铸”,终东汉之世,一直允许私人生产和销售盐铁。这些措施

A.完全放弃了“抑商”政策 B.彻底转变了商人的地位

C.结束了汉初的“无为而治” D.有利于汉代经济的发展

12.据史书记载,汉武帝以后,名为诸侯王,实际辖地不过数县,等于列侯,其支脉疏远之人,更如一般富室了。“诸侯惟得衣食租税,不与政事”。造成这一结果的原因是( )

A.郡县制取代了分封制 B.诸侯王的利益得到保障

C.平定了诸侯王的叛乱 D.“推恩令”的贯彻实施

13.《史记平津侯主父列传》载:“主父偃说上曰:‘古者诸侯不过百里,强弱之形易制。今诸侯连城数十,地方千里,缓则骄奢易为淫乱,急则阻其强而合从以逆京师……”为此,汉武帝采取的有力措施是

A.颁布“推恩令” B.平定“七国之乱” C.罢黜百家,独尊儒术 D.废分封,行县制

14.《宋书》记载,“(南朝时)江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业。一岁或稔,则数郡忘饥。荆城(荆州)跨南楚之富,扬郡(扬州)有全吴之沃,鱼盐杞梓之利,充牣八方,丝绵布帛之饶,覆衣天下”。对材料解读正确的是( )

A.当时已完成经济重心南移 B.江南地区的工商业发展起来

C.南朝政府仍推行重农政策 D.重视兴修水利农业产量提高

15.由于魏晋以来的九品中正制严重地妨碍着中央皇权,开皇七年,隋文帝下诏“罢州郡之弊,废乡里之举”,规定所有官员的选任一律须先分科参加考试,然后由吏部录用。这说明了

A.隋朝分科考试的实行主要是为了加强专制 B.科举制从隋文帝开始实行

C.隋朝时只有分科考试这一种选官制度 D.通过科举制实现了分权制

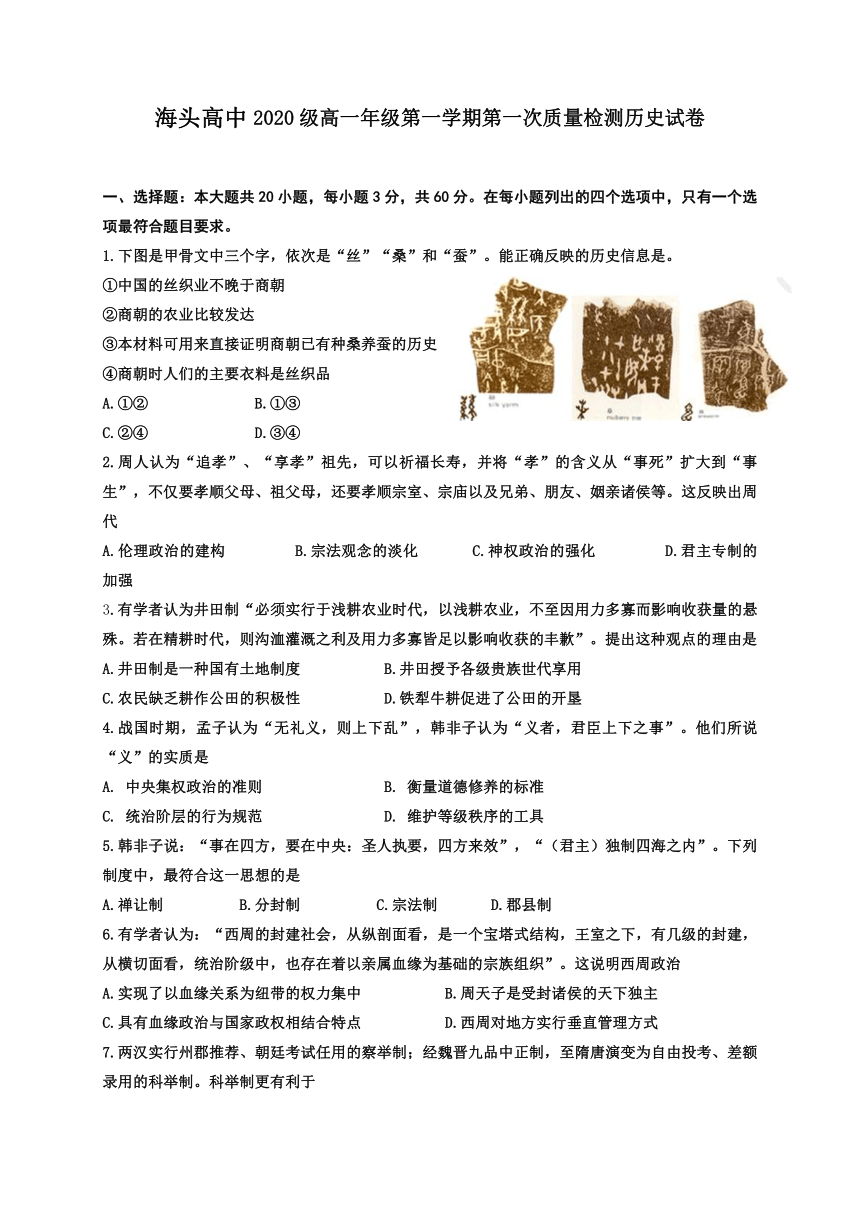

16.如图是甘肃嘉峪关魏晋墓葬的一组壁画。这反映了当时

A.开始使用牛耕 B.注重精耕细作 C.曲辕犁的推广 D.小农自给自足

17.假如唐朝政府要在长安城外开挖一条工程浩大的护城河,中央三省六部实施该工程的运作机制是

A.尚书——中书——门下——户部 B.中书——门下——尚书——工部

C.中书——门下——尚书——吏部 D.门下——尚书——中书——工部

18.费正清在《中国:传统与变迁》中说:“隋及初唐时……制度和文化也取得了突破性进展。”可以佐证这一观点的是

A.分封制的实施 B.郡县制的设立 C.科举制的形成 D.行省制的确立

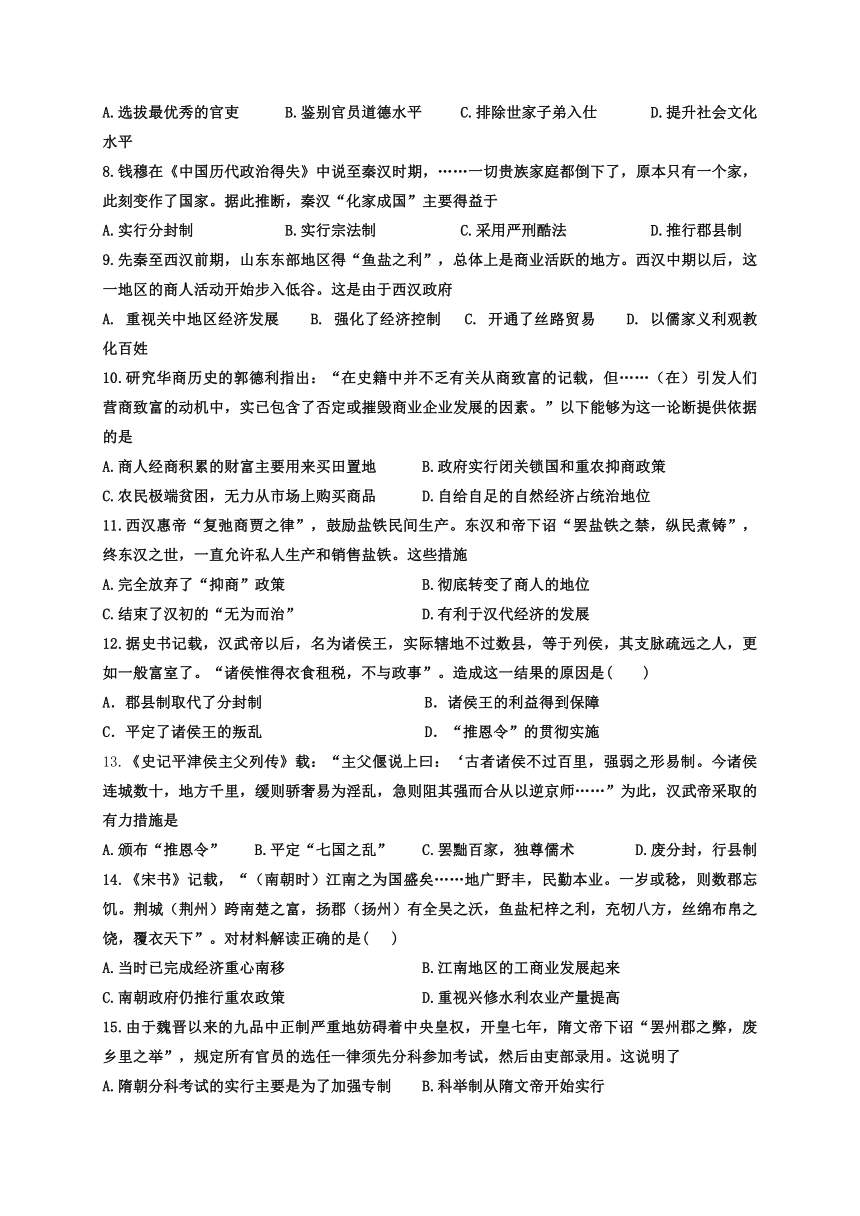

19.右图是唐代越窑青瓷“喀喇沁摩羯纹葵花形银盘”。盘内底的大鱼化龙图案为摩羯(印度神话中一种长鼻利齿、鱼身鱼尾的动物)纹,大鱼作翻腾状,口大张,鼻上卷。以下解读最准确的是

A.唐代手工业全面发展 B.唐代手工业的民营化趋势明显

C.唐代的对外贸易繁荣 D.唐代文化呈现中外融合的特征

20.在敦煌艺术中,北魏时代的壁画充分反映了“流血”“杀戒”等内容,蕴含着撼人心魄的超越时代的“悲壮之美”;唐代壁画则规模宏大、色彩绚丽、气魄雄浑。这种变化说明( )

A.艺术创作风格不同 B.北魏时期社会状况 C.艺术与现实的关系 D.唐朝国家统一强大

二、非选择题:本大题共4小题,共40分。

21.(10分)中国古代政治制度对中国历史产生了深远的影响。阅读材料,完成下列问题。

材料一 与分封制相适应,商周的官员选拔采用“世卿世禄制”。三代(夏商周)时期治理国家的统治者是贵族……从诸侯到士,根据出身的高低贵贱来兼任政府职务,世代为官……春秋时期,随着兼并战争的进行,秦、楚等国都在新占领的地方上设立县和郡,作为新的行政建制。一般县在中心区域,郡在边远地区。郡县的长官,不再是世袭领主,而是由君主委派官员直接管理。郡县长官由君主任免,对君主负责,成为中国历史上最早的取代贵族领主的职业官僚。

——摘编自张岂之《中国历史十五讲》

材料二

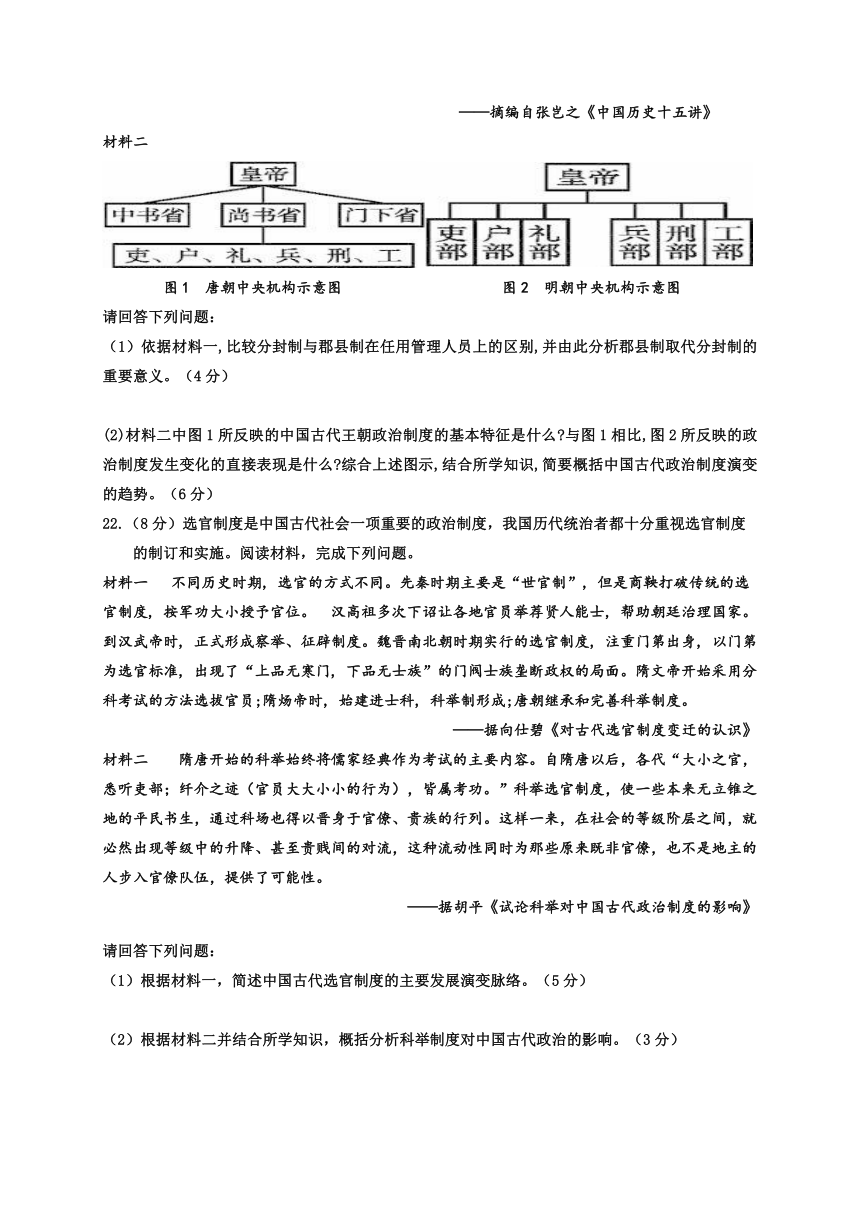

图1 唐朝中央机构示意图 图2 明朝中央机构示意图

请回答下列问题:

(1)依据材料一,比较分封制与郡县制在任用管理人员上的区别,并由此分析郡县制取代分封制的重要意义。(4分)

(2)材料二中图1所反映的中国古代王朝政治制度的基本特征是什么?与图1相比,图2所反映的政治制度发生变化的直接表现是什么?综合上述图示,结合所学知识,简要概括中国古代政治制度演变的趋势。(6分)

22.(8分)选官制度是中国古代社会一项重要的政治制度,我国历代统治者都十分重视选官制度的制订和实施。阅读材料,完成下列问题。

材料一 不同历史时期, 选官的方式不同。先秦时期主要是“世官制”, 但是商鞅打破传统的选官制度, 按军功大小授予官位。?汉高祖多次下诏让各地官员举荐贤人能士, 帮助朝廷治理国家。到汉武帝时, 正式形成察举、征辟制度。魏晋南北朝时期实行的选官制度, 注重门第出身, 以门第为选官标准, 出现了“上品无寒门, 下品无士族”的门阀士族垄断政权的局面。隋文帝开始采用分科考试的方法选拔官员;隋炀帝时, 始建进士科, 科举制形成;唐朝继承和完善科举制度。

——据向仕碧《对古代选官制度变迁的认识》

材料二 隋唐开始的科举始终将儒家经典作为考试的主要内容。自隋唐以后,各代“大小之官,悉听吏部;纤介之迹(官员大大小小的行为),皆属考功。”科举选官制度,使一些本来无立锥之地的平民书生,通过科场也得以晋身于官僚、贵族的行列。这样一来,在社会的等级阶层之间,就必然出现等级中的升降、甚至贵贱间的对流,这种流动性同时为那些原来既非官僚,也不是地主的人步入官僚队伍,提供了可能性。

——据胡平《试论科举对中国古代政治制度的影响》

请回答下列问题:

(1)根据材料一,简述中国古代选官制度的主要发展演变脉络。(5分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括分析科举制度对中国古代政治的影响。(3分)

23.(9分)自古以来,我国就是一个多民族共存、共同发展的国家,各民族交往交流交融,相互影响,形成了中华民族多元一体的格局,共同推进着统一多民族国家的发展。阅读材料,完成下列要求。

材料一 炎黄时代至尧舜禹时期,黄河中游的炎、黄两大部落,不断碰撞融合。夏、商、周三族的民族迁徙与定居,三代更替以疆域的形式巩固了华夏族农耕经济的共同地域。春秋战国时期,中原大地及其周边各族,不断地凝聚、兼并、扩张,融合成华夏族。秦汉王朝拓展疆域的过程中实行的“移民实边”和匈奴、乌桓、氐、羌等民族内迁,多民族大一统国家形成。南北朝至隋唐时期,民族大迁徙和大杂居带来了血缘上的融合,推动了早期中华民族的形成。五代至明清时期,契丹、女真和蒙古入主中原,建立辽、金、元王朝,与中原文化深度交融。清朝实行“满汉一体”政策,加强了对蒙、疆、藏等边疆地区的管辖,在西南地区实行改土归流和在台湾建省都促进了中华民族的进一步发展。

——据高凯军《论中华民族》

材料二 孝文帝改革,总结和肯定了以前民族融合的成果,又促进了这一融合进程的迅速发展。这一时期的民族融合,从方式上看,既有各族人民在友好交往中的相互影响,又有统治者的主动政策,还有在血与火的民族斗争中的附带同化。在内容上,汉族影响少数民族是主流,但少数民族在与汉族融合的同时,也带来了他们的优秀思想文化,如胡乐、胡舞、胡饼、尊重妇女的意识、胡汉之别观念的淡化等,给汉族文化输入了新鲜血液。

——据朱绍侯《中国古代史》

请回答下列问题:

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古代中华民族发展的特点并指出其积极作用。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,从经济、文化风俗和社会发展角度,指出北魏时期民族交融的实质。(3分)

24.(13分)阅读材料,回答问题。

材料一下表为中国古代主要王朝的都城

秦朝 西汉 东汉 西晋 隋朝 唐朝 北宋 南宋 元朝 明朝 清朝

咸阳 长安 洛阳 长安 长安 长安 开封 杭州 北京 初为南京,后移北京 北京

材料 二 图1、图2是中国古代两个历史时期(东汉永和五年、唐天宝元年)的人口密度图。

——据葛剑雄《中国人口发展史》

请回答下列问题:

(1)依据上材料一表格内容,围绕“定都”这一主题,提出一个问题,并结合中国古代史所学知识予以解释。(9分)(要求:问题须具体明确,解释须史论结合。)

(2)分别提取材料二中图1、图2的人口分布信息,并据此说明与其相对应的历史时期。(4分)

2020级高一年级第一学期第一次质量检测历史试卷

参考答案

一、选择题:本大题共20小题,每小题3分,共60分。在每小题列出的四个选项中,只有一个选项最符合题目要求。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B A C D D C D D B A

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

D D A B A B B C D C

二、非选择题:本大题共4小题,共40分。

21. (1)区别:分封制根据出身的高低贵贱来兼任政府职务,实行世卿世禄制;郡县制下郡县长官由君主任免,对君主负责(“选贤任能”)。2分

意义:国家管理人员由职业官僚取代了世袭领主,彻底打破了世卿世禄制,使贵族政治转化为官僚政治。2分

(2)皇帝至高无上,皇权高度集中。(2分)明朝丞相制度被废除。(2分)皇权专制不断加强。(2分)

22.(1)发展演变脉络:世官制(世卿世禄制)—军功爵制—察举制—九品中正制—科举制。(一个名词1分,共5分)

(2)影响:①提高维护了儒学独尊地位;②把选官权集中到中央③打破了特权垄断,扩大了统治基础(官吏来源)④提高了官员的文化素质(回答三点即可,3分)

23.(1)特点:①民族实体不断扩大;②民族政策因俗而治;③以汉族为主体,民族交融不断加深;④多元一体一直是中国传统民族关系发展的主流。(4分)

积极作用:①推动了统一多民族国家的形成和发展;②民族间经济文化交流的深化丰富了中华文化的内涵。(2分)

(2)实质:

①经济角度:民族交融就是少数民族由游牧经济转向农耕经济的过程。即农业化

②文化风俗角度:民族交融就是少数民族的汉化过程。即汉化

③社会发展角度:民族交融就是少数民族的封建化过程。即封建化(3分)

24. (1)问题:为何中国古代王朝多定都于北方?

解释:其一,历史传承。秦朝继承秦国都城,西汉长安与秦朝咸阳隔渭河相望,东汉洛阳的都城史可追溯至东周,唐朝继承隋朝旧都,明清继承元朝旧都。其二,经济因素。宋代以前,中国经济的重心在黄河流域,定都北方的经济条件充足。其三,国防因素。古代王朝的主要威胁,前期主要来自于西北边疆,后期主要来自于东北边疆,定都北方有利于巩固国防。其四,政治根据地。秦汉以关中取天下,隋唐以关陇集团得天下,元朝兴于蒙古高原,明朝朱棣以燕王身份“靖难”而夺得政权,清朝兴起于东北,定都时一定程度上顾及了自己的政治根据地。综上,中国古代王朝多定都于北方是各种因素综合作用的结果。(9分)

(2)图1:南北人口密度差异明显,黄河中下游地区人口密度最高,南方地区人口密度相对较低。这与东汉政治、经济中心在北方,南方经济欠发达的状况相吻合。据此判断图1为东汉(永和5年)(2分)

图2:黄河中下游、长江中下游地区人口密度都相对较高。这与唐朝政治中心在北方,江南经济不断发展的状况相吻合。据此判断图2为唐代(天宝元年)(2分)

一、选择题:本大题共20小题,每小题3分,共60分。在每小题列出的四个选项中,只有一个选项最符合题目要求。

1.下图是甲骨文中三个字,依次是“丝”“桑”和“蚕”。能正确反映的历史信息是。

①中国的丝织业不晚于商朝

②商朝的农业比较发达

③本材料可用来直接证明商朝已有种桑养蚕的历史

④商朝时人们的主要衣料是丝织品

A.①② B.①③

C.②④ D.③④

2.周人认为“追孝”、“享孝”祖先,可以祈福长寿,并将“孝”的含义从“事死”扩大到“事生”,不仅要孝顺父母、祖父母,还要孝顺宗室、宗庙以及兄弟、朋友、姻亲诸侯等。这反映出周代

A.伦理政治的建构 B.宗法观念的淡化 C.神权政治的强化 D.君主专制的加强

3.有学者认为井田制“必须实行于浅耕农业时代,以浅耕农业,不至因用力多寡而影响收获量的悬殊。若在精耕时代,则沟洫灌溉之利及用力多寡皆足以影响收获的丰歉”。提出这种观点的理由是

A.井田制是一种国有土地制度 B.井田授予各级贵族世代享用

C.农民缺乏耕作公田的积极性 D.铁犁牛耕促进了公田的开垦

4.战国时期,孟子认为“无礼义,则上下乱”,韩非子认为“义者,君臣上下之事”。他们所说“义”的实质是

A. 中央集权政治的准则 B. 衡量道德修养的标准

C. 统治阶层的行为规范 D. 维护等级秩序的工具

5.韩非子说:“事在四方,要在中央:圣人执要,四方来效”,“(君主)独制四海之内”。下列制度中,最符合这一思想的是

A.禅让制 B.分封制 C.宗法制 D.郡县制

6.有学者认为:“西周的封建社会,从纵剖面看,是一个宝塔式结构,王室之下,有几级的封建,从横切面看,统治阶级中,也存在着以亲属血缘为基础的宗族组织”。这说明西周政治

A.实现了以血缘关系为纽带的权力集中 B.周天子是受封诸侯的天下独主

C.具有血缘政治与国家政权相结合特点 D.西周对地方实行垂直管理方式

7.两汉实行州郡推荐、朝廷考试任用的察举制;经魏晋九品中正制,至隋唐演变为自由投考、差额录用的科举制。科举制更有利于

A.选拔最优秀的官吏 B.鉴别官员道德水平 C.排除世家子弟入仕 D.提升社会文化水平

8.钱穆在《中国历代政治得失》中说至秦汉时期,……一切贵族家庭都倒下了,原本只有一个家,此刻变作了国家。据此推断,秦汉“化家成国”主要得益于

A.实行分封制 B.实行宗法制 C.采用严刑酷法 D.推行郡县制

9.先秦至西汉前期,山东东部地区得“鱼盐之利”,总体上是商业活跃的地方。西汉中期以后,这一地区的商人活动开始步入低谷。这是由于西汉政府

A. 重视关中地区经济发展 B. 强化了经济控制 C. 开通了丝路贸易 D. 以儒家义利观教化百姓

10.研究华商历史的郭德利指出:“在史籍中并不乏有关从商致富的记载,但……(在)引发人们营商致富的动机中,实已包含了否定或摧毁商业企业发展的因素。”以下能够为这一论断提供依据的是

A.商人经商积累的财富主要用来买田置地 B.政府实行闭关锁国和重农抑商政策

C.农民极端贫困,无力从市场上购买商品 D.自给自足的自然经济占统治地位

11.西汉惠帝“复弛商贾之律”,鼓励盐铁民间生产。东汉和帝下诏“罢盐铁之禁,纵民煮铸”,终东汉之世,一直允许私人生产和销售盐铁。这些措施

A.完全放弃了“抑商”政策 B.彻底转变了商人的地位

C.结束了汉初的“无为而治” D.有利于汉代经济的发展

12.据史书记载,汉武帝以后,名为诸侯王,实际辖地不过数县,等于列侯,其支脉疏远之人,更如一般富室了。“诸侯惟得衣食租税,不与政事”。造成这一结果的原因是( )

A.郡县制取代了分封制 B.诸侯王的利益得到保障

C.平定了诸侯王的叛乱 D.“推恩令”的贯彻实施

13.《史记平津侯主父列传》载:“主父偃说上曰:‘古者诸侯不过百里,强弱之形易制。今诸侯连城数十,地方千里,缓则骄奢易为淫乱,急则阻其强而合从以逆京师……”为此,汉武帝采取的有力措施是

A.颁布“推恩令” B.平定“七国之乱” C.罢黜百家,独尊儒术 D.废分封,行县制

14.《宋书》记载,“(南朝时)江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业。一岁或稔,则数郡忘饥。荆城(荆州)跨南楚之富,扬郡(扬州)有全吴之沃,鱼盐杞梓之利,充牣八方,丝绵布帛之饶,覆衣天下”。对材料解读正确的是( )

A.当时已完成经济重心南移 B.江南地区的工商业发展起来

C.南朝政府仍推行重农政策 D.重视兴修水利农业产量提高

15.由于魏晋以来的九品中正制严重地妨碍着中央皇权,开皇七年,隋文帝下诏“罢州郡之弊,废乡里之举”,规定所有官员的选任一律须先分科参加考试,然后由吏部录用。这说明了

A.隋朝分科考试的实行主要是为了加强专制 B.科举制从隋文帝开始实行

C.隋朝时只有分科考试这一种选官制度 D.通过科举制实现了分权制

16.如图是甘肃嘉峪关魏晋墓葬的一组壁画。这反映了当时

A.开始使用牛耕 B.注重精耕细作 C.曲辕犁的推广 D.小农自给自足

17.假如唐朝政府要在长安城外开挖一条工程浩大的护城河,中央三省六部实施该工程的运作机制是

A.尚书——中书——门下——户部 B.中书——门下——尚书——工部

C.中书——门下——尚书——吏部 D.门下——尚书——中书——工部

18.费正清在《中国:传统与变迁》中说:“隋及初唐时……制度和文化也取得了突破性进展。”可以佐证这一观点的是

A.分封制的实施 B.郡县制的设立 C.科举制的形成 D.行省制的确立

19.右图是唐代越窑青瓷“喀喇沁摩羯纹葵花形银盘”。盘内底的大鱼化龙图案为摩羯(印度神话中一种长鼻利齿、鱼身鱼尾的动物)纹,大鱼作翻腾状,口大张,鼻上卷。以下解读最准确的是

A.唐代手工业全面发展 B.唐代手工业的民营化趋势明显

C.唐代的对外贸易繁荣 D.唐代文化呈现中外融合的特征

20.在敦煌艺术中,北魏时代的壁画充分反映了“流血”“杀戒”等内容,蕴含着撼人心魄的超越时代的“悲壮之美”;唐代壁画则规模宏大、色彩绚丽、气魄雄浑。这种变化说明( )

A.艺术创作风格不同 B.北魏时期社会状况 C.艺术与现实的关系 D.唐朝国家统一强大

二、非选择题:本大题共4小题,共40分。

21.(10分)中国古代政治制度对中国历史产生了深远的影响。阅读材料,完成下列问题。

材料一 与分封制相适应,商周的官员选拔采用“世卿世禄制”。三代(夏商周)时期治理国家的统治者是贵族……从诸侯到士,根据出身的高低贵贱来兼任政府职务,世代为官……春秋时期,随着兼并战争的进行,秦、楚等国都在新占领的地方上设立县和郡,作为新的行政建制。一般县在中心区域,郡在边远地区。郡县的长官,不再是世袭领主,而是由君主委派官员直接管理。郡县长官由君主任免,对君主负责,成为中国历史上最早的取代贵族领主的职业官僚。

——摘编自张岂之《中国历史十五讲》

材料二

图1 唐朝中央机构示意图 图2 明朝中央机构示意图

请回答下列问题:

(1)依据材料一,比较分封制与郡县制在任用管理人员上的区别,并由此分析郡县制取代分封制的重要意义。(4分)

(2)材料二中图1所反映的中国古代王朝政治制度的基本特征是什么?与图1相比,图2所反映的政治制度发生变化的直接表现是什么?综合上述图示,结合所学知识,简要概括中国古代政治制度演变的趋势。(6分)

22.(8分)选官制度是中国古代社会一项重要的政治制度,我国历代统治者都十分重视选官制度的制订和实施。阅读材料,完成下列问题。

材料一 不同历史时期, 选官的方式不同。先秦时期主要是“世官制”, 但是商鞅打破传统的选官制度, 按军功大小授予官位。?汉高祖多次下诏让各地官员举荐贤人能士, 帮助朝廷治理国家。到汉武帝时, 正式形成察举、征辟制度。魏晋南北朝时期实行的选官制度, 注重门第出身, 以门第为选官标准, 出现了“上品无寒门, 下品无士族”的门阀士族垄断政权的局面。隋文帝开始采用分科考试的方法选拔官员;隋炀帝时, 始建进士科, 科举制形成;唐朝继承和完善科举制度。

——据向仕碧《对古代选官制度变迁的认识》

材料二 隋唐开始的科举始终将儒家经典作为考试的主要内容。自隋唐以后,各代“大小之官,悉听吏部;纤介之迹(官员大大小小的行为),皆属考功。”科举选官制度,使一些本来无立锥之地的平民书生,通过科场也得以晋身于官僚、贵族的行列。这样一来,在社会的等级阶层之间,就必然出现等级中的升降、甚至贵贱间的对流,这种流动性同时为那些原来既非官僚,也不是地主的人步入官僚队伍,提供了可能性。

——据胡平《试论科举对中国古代政治制度的影响》

请回答下列问题:

(1)根据材料一,简述中国古代选官制度的主要发展演变脉络。(5分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括分析科举制度对中国古代政治的影响。(3分)

23.(9分)自古以来,我国就是一个多民族共存、共同发展的国家,各民族交往交流交融,相互影响,形成了中华民族多元一体的格局,共同推进着统一多民族国家的发展。阅读材料,完成下列要求。

材料一 炎黄时代至尧舜禹时期,黄河中游的炎、黄两大部落,不断碰撞融合。夏、商、周三族的民族迁徙与定居,三代更替以疆域的形式巩固了华夏族农耕经济的共同地域。春秋战国时期,中原大地及其周边各族,不断地凝聚、兼并、扩张,融合成华夏族。秦汉王朝拓展疆域的过程中实行的“移民实边”和匈奴、乌桓、氐、羌等民族内迁,多民族大一统国家形成。南北朝至隋唐时期,民族大迁徙和大杂居带来了血缘上的融合,推动了早期中华民族的形成。五代至明清时期,契丹、女真和蒙古入主中原,建立辽、金、元王朝,与中原文化深度交融。清朝实行“满汉一体”政策,加强了对蒙、疆、藏等边疆地区的管辖,在西南地区实行改土归流和在台湾建省都促进了中华民族的进一步发展。

——据高凯军《论中华民族》

材料二 孝文帝改革,总结和肯定了以前民族融合的成果,又促进了这一融合进程的迅速发展。这一时期的民族融合,从方式上看,既有各族人民在友好交往中的相互影响,又有统治者的主动政策,还有在血与火的民族斗争中的附带同化。在内容上,汉族影响少数民族是主流,但少数民族在与汉族融合的同时,也带来了他们的优秀思想文化,如胡乐、胡舞、胡饼、尊重妇女的意识、胡汉之别观念的淡化等,给汉族文化输入了新鲜血液。

——据朱绍侯《中国古代史》

请回答下列问题:

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古代中华民族发展的特点并指出其积极作用。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,从经济、文化风俗和社会发展角度,指出北魏时期民族交融的实质。(3分)

24.(13分)阅读材料,回答问题。

材料一下表为中国古代主要王朝的都城

秦朝 西汉 东汉 西晋 隋朝 唐朝 北宋 南宋 元朝 明朝 清朝

咸阳 长安 洛阳 长安 长安 长安 开封 杭州 北京 初为南京,后移北京 北京

材料 二 图1、图2是中国古代两个历史时期(东汉永和五年、唐天宝元年)的人口密度图。

——据葛剑雄《中国人口发展史》

请回答下列问题:

(1)依据上材料一表格内容,围绕“定都”这一主题,提出一个问题,并结合中国古代史所学知识予以解释。(9分)(要求:问题须具体明确,解释须史论结合。)

(2)分别提取材料二中图1、图2的人口分布信息,并据此说明与其相对应的历史时期。(4分)

2020级高一年级第一学期第一次质量检测历史试卷

参考答案

一、选择题:本大题共20小题,每小题3分,共60分。在每小题列出的四个选项中,只有一个选项最符合题目要求。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B A C D D C D D B A

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

D D A B A B B C D C

二、非选择题:本大题共4小题,共40分。

21. (1)区别:分封制根据出身的高低贵贱来兼任政府职务,实行世卿世禄制;郡县制下郡县长官由君主任免,对君主负责(“选贤任能”)。2分

意义:国家管理人员由职业官僚取代了世袭领主,彻底打破了世卿世禄制,使贵族政治转化为官僚政治。2分

(2)皇帝至高无上,皇权高度集中。(2分)明朝丞相制度被废除。(2分)皇权专制不断加强。(2分)

22.(1)发展演变脉络:世官制(世卿世禄制)—军功爵制—察举制—九品中正制—科举制。(一个名词1分,共5分)

(2)影响:①提高维护了儒学独尊地位;②把选官权集中到中央③打破了特权垄断,扩大了统治基础(官吏来源)④提高了官员的文化素质(回答三点即可,3分)

23.(1)特点:①民族实体不断扩大;②民族政策因俗而治;③以汉族为主体,民族交融不断加深;④多元一体一直是中国传统民族关系发展的主流。(4分)

积极作用:①推动了统一多民族国家的形成和发展;②民族间经济文化交流的深化丰富了中华文化的内涵。(2分)

(2)实质:

①经济角度:民族交融就是少数民族由游牧经济转向农耕经济的过程。即农业化

②文化风俗角度:民族交融就是少数民族的汉化过程。即汉化

③社会发展角度:民族交融就是少数民族的封建化过程。即封建化(3分)

24. (1)问题:为何中国古代王朝多定都于北方?

解释:其一,历史传承。秦朝继承秦国都城,西汉长安与秦朝咸阳隔渭河相望,东汉洛阳的都城史可追溯至东周,唐朝继承隋朝旧都,明清继承元朝旧都。其二,经济因素。宋代以前,中国经济的重心在黄河流域,定都北方的经济条件充足。其三,国防因素。古代王朝的主要威胁,前期主要来自于西北边疆,后期主要来自于东北边疆,定都北方有利于巩固国防。其四,政治根据地。秦汉以关中取天下,隋唐以关陇集团得天下,元朝兴于蒙古高原,明朝朱棣以燕王身份“靖难”而夺得政权,清朝兴起于东北,定都时一定程度上顾及了自己的政治根据地。综上,中国古代王朝多定都于北方是各种因素综合作用的结果。(9分)

(2)图1:南北人口密度差异明显,黄河中下游地区人口密度最高,南方地区人口密度相对较低。这与东汉政治、经济中心在北方,南方经济欠发达的状况相吻合。据此判断图1为东汉(永和5年)(2分)

图2:黄河中下游、长江中下游地区人口密度都相对较高。这与唐朝政治中心在北方,江南经济不断发展的状况相吻合。据此判断图2为唐代(天宝元年)(2分)

同课章节目录