2011版高中生物全程学习方略课件:单元质量评估(三)(中图版必修3)

文档属性

| 名称 | 2011版高中生物全程学习方略课件:单元质量评估(三)(中图版必修3) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 中图版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2011-10-15 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

(三)

第二单元

第一、二章

(45分钟 100分)

一、选择题(共14小题,每小题3分,共42分)

1.下列有关种群特征的叙述,错误的是( )

A.种群密度是种群最基本的数量特征

B.年龄结构是指种群中各年龄期的个体数目的比例

C.同一物种的种群密度不会发生变化

D.出生率和死亡率是指种群中单位数量的个体在单位时间内新产生或死亡的个体数量

【解析】选C。种群密度是种群最基本的数量特征,年龄结构是种群中各年龄期的个体数目的比例,同一物种的种群密度会随环境的改变而变化,出生率和死亡率是指种群中单位数量的个体在单位时间内新产生或死亡的个体数量。

2.(2010·普宁高二检测)某同学在对一块面积为5 000 m2的野生草坪进行野外调查时,选取了5个样方,每个样方

4 m2,发现5个样方中某种草药的株数依次为12、15、14、17、12株。可估算出这块草坪中这种草药株数为( )

A.15 000 B.16 250

C.17 500 D.70 000

【解析】选C。由于选取了五个样方,平均每个样方中的草药株数约为(12+15+14+17+12)/5=14株,所以5 000 m2中总株数为5 000/4×14=17 500株。

3.下列有关种群增长的“S”型曲线的叙述错误的是( )

A.通常自然界中的种群增长曲线最终呈“S”型

B.达到K值时种群增长率为零

C.种群增长受自身密度的影响

D.种群的增长速度逐步降低

【解析】选D。通常自然状态下环境的容纳量是有限的,所以种群增长更接近“S”型曲线 ;由于受种群自身密度和外界环境的影响,当到达K值时种群增长率为零;种群的增长率是先增加后降低。

4.下列叙述不符合竞争排除原理的是( )

A.发生在物种间

B.两个物种的生态位部分重叠

C.竞争优势较大的物种把另一物种完全排除掉

D.同一群落中不可能有两个生态位完全相同的物种

【解析】选B。竞争排除原理的前提是两个物种的生态位完全重叠,结果就是C、D选项所述内容。

5.(2010·太原高二检测)当种群数量达到K值时,可能出现的现象是( )

A.生态环境对该种群的影响没有作用

B.出生率再也不会超过死亡率

C.种群的增长率保持相对稳定

D.食物将不再是限制种群发展的因素

【解析】选C。种群数量达到K值时种群的数量基本保持不变,原因是出生率与死亡率上下波动。此时食物等环境因素仍是制约种群数量增长的原因。

6.下列调查活动或实验中,计算所得数值与实际数值相比,可能偏小的是( )

A.标志重捕法调查褐家鼠种群密度时标志物脱落

B.调查某遗传病的发病率时以患者家系为调查对象

C.样方法调查蒲公英种群密度时在分布较稀疏的地区取样

D.用血球计数板计数酵母菌数量时统计方格内和在相邻两边上的菌体

【解析】选C。标志物脱落会使标志的个体在整个种群中所占的比例降低,若按照原标志个体数进行计算,会导致计算所得种群数量偏大;患者家系中发病率远远高于整个人群;在蒲公英种群密度较小的地区取样会导致调查结果偏低;用血球计数板计数酵母菌数量时,就应统计方格内和相邻两边上的菌体。

7.下列种群和群落的有关叙述,错误的是( )

A.种群“J”型增长的数学模型Nt=N0λt中,λ表示该种群数量是一年前种群数量的倍数

B.建立自然保护区,可提高该区域珍稀动物种群的环境容纳量

C.建立人工群落可将群落的演替方向和速度置于人为调控之下

D.害虫防治时,应该在大于K/2时对害虫进行捕杀

【解析】选D。“J”型曲线是在环境条件适宜,无天敌的情况下形成的,λ表示该种群数量是一年前种群数量的倍数;建立自然保护区会提高环境容纳量,进而提高种群数量;人工群落中人类可以控制群落演替的速度和方向,例如麦田等;害虫的防治应早下手为强,K/2时种群的增长速度已达到了最大值。

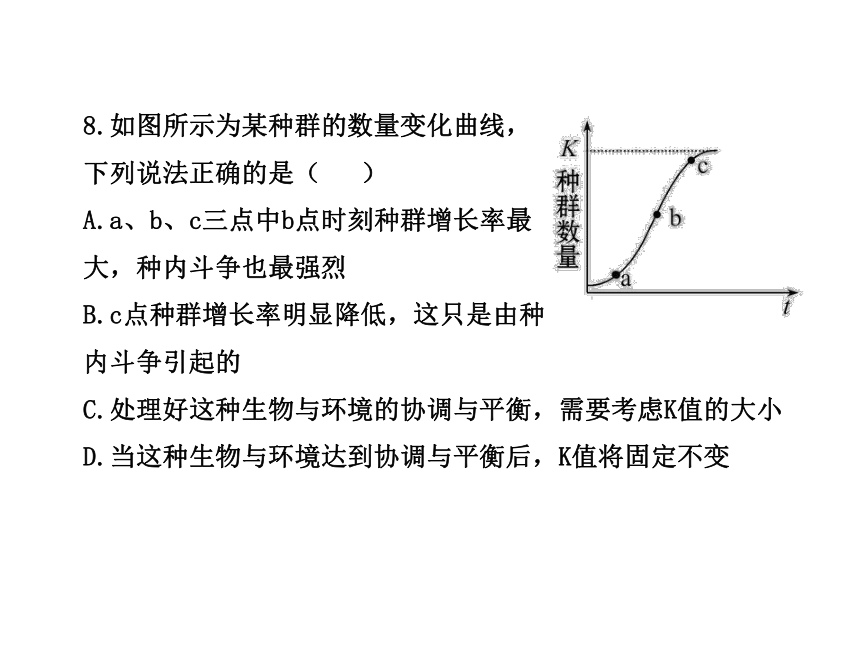

8.如图所示为某种群的数量变化曲线,

下列说法正确的是( )

A.a、b、c三点中b点时刻种群增长率最

大,种内斗争也最强烈

B.c点种群增长率明显降低,这只是由种

内斗争引起的

C.处理好这种生物与环境的协调与平衡,需要考虑K值的大小

D.当这种生物与环境达到协调与平衡后,K值将固定不变

【解析】选C。题中所给曲线为种群数量增长的“S”型曲

线,K为环境的最大容纳量,在 左右时,增长率最大,在

达到K值后,种内斗争最强烈;c点时增长率较低,是种内斗

争和生物与无机环境之间斗争加剧的原因;环境的最大容纳

量K与生物种类和环境密切相关。

9.关于“土壤中动物类群丰富度的研究”的说法,错误的是

( )

A.对于无法知道名称的动物,不可忽略,应记录下它们的特征

B.许多土壤中的动物有较强的活动能力,可采用标志重捕法进行调查

C.利用动物的避光、避热性,可采用带灯罩的热光源收集样土中的小动物

D.可分别在白天和晚上取同一地块的土样,调查不同时间土壤中小动物类群的丰富度

【解析】选B。在不知生物的名称时,可以通过记录特征来记录生物的种类,土壤动物的调查方法是用取样器取样调查的方法,土壤动物长期生存在黑暗潮湿的环境中,所以有避光、避热的特性;土壤中动物类群丰富度会随时间发生变化,可以分别在白天和晚上进行取样调查。

10.(2010·长沙高二检测)在无人为因素的干扰下,群落演替的总趋势是( )

A.物种多样性的增加和群落稳定性的提高

B.物种多样性的减少和群落稳定性的降低

C.物种多样性的增加和群落稳定性的降低

D.物种多样性的减少和群落稳定性的提高

【解析】选A。随着演替的进行,组成群落的生物种类和数量会不断发生变化。物种的类型增加,随着物种数量的增多,群落的稳定性会提高。

11.下列有关生物丰富度的说法正确的是( )

A.丰富度是指单位面积或空间内生物个体数目的多少

B.越靠近热带地区,生物丰富度一定越高

C.一般来说,某个区域生物丰富度越高,该区域的群落结构越复杂

D.在探究土壤中小动物类群丰富度的过程中,要对取样土壤

中的各种生物个体逐个计数

【解析】选C。生物丰富度不是指生物个体数目的多少,而是指生物种类的多少。在热带沙漠中,物种丰富度要远远少于温带的森林生态系统。一般来说,生物种类越多,则生物间的关系就越复杂,群落结构就越复杂。

12.在一个湖泊中,鲢鱼、鳙鱼生活在湖泊上层,青鱼、

鲤鱼生活在湖泊的底层。“四大家鱼”的这种分布属于

( )

A.种群垂直结构 B.种群水平结构

C.群落水平结构 D.群落垂直结构

【解析】选D。四种鱼生活在水体中不同的层次,说明在垂直方向上有一定的结构,应属于群落的垂直分层现象。

13.影响生物群落在水平方向上分布的因素不包括( )

A.光照的多少 B.地形的起伏

C.温度的高低 D.种群的特征

【解析】选D。群落在水平方向上的分布主要影响因素有光照、温度、土壤、小地形、风等环境因素,与种群的特征基本无关。

14.(2010·合肥高二检测)图(一)表示生物间的关系,A、B代表两种生物,C代表生物的生活条件,箭头表示营养流动的方向;图(二)在坐标系中表示两种生物之间的关系。下列生物关系配对正确的一组是( )

A.①-甲 B.②-甲 C.③-丙 D.④-乙

【解析】选A。由于A、B表示的是生物而C表示的是生物的生活条件,①②③④分别代表的是互利共生、种内斗争、捕食、竞争,甲、乙、丙分别代表的是互利共生、捕食、竞争。所以甲与①对应,乙与③对应,丙与④对应。

二、非选择题(共3小题,共58分)

15.(15分)(1)如果调查的是一块蒲公英分布比较均匀的地块,10个小组各统计了一个样方的结果如下表(单位:株/m2):

经实际询问有2个组所报数值是不真实的。这两个组最可能是第______和_______组。如果这两组的实际数据之和为5株,则该地块的蒲公英的种群密度为________株/m2。

(2)20世纪30年代,人们将环颈雉引入美国的一个岛屿,环颈雉引入该岛的增长曲线如图。环颈雉引入该岛的增长曲线为______型,环颈雉的种群数量的K值是________,在1937~1942年,环颈雉的增长曲线相当于_________型,其原因可能是________________。

(3)一块农田长100 m,宽30 m,在对该地块中的荠菜种群密度调查时,设10个样方,那么从长的一边计起,第三个样方的中心应在地长的_______m,地宽的________m处。

【解析】(1)由于1组和8组的数据与其他组的数据差距较大,所以可能是在计数时出现了差错;若这两组的数据之和为5,对这10组样方求平均值则得出的数值为2.8。

(2)曲线呈“S”型,最大容纳量更接近2 500,在1937年到1942年期间种群增长速率较大,呈“J”型曲线增长,在这段时间内环境相对来说是无限的。

(3)采用等距取样法时,由于100 m长,10个样方,所以第三个样方是在20 m~30 m之间,取中间数值为25 m,所有样方均取在地宽的15 m处。

答案:(1)1 8 2.8

(2)S 2 500 J 适应能力较强、气候适宜、无天敌等

(3)25 15

16.(18分)某校生物研究性学习小组在对某草原群落中种群密度进行调查后,得到如下统计数据:

请根据以上调查数据回答问题:

(1)甲、乙种群之间存在________关系,可能是导致甲种群密度变化的重要因素。

(2)甲种群逐渐减少,甚至可能灭绝的情况,对群落可能造成的影响是______________________________________。

(3)甲、乙种群的种群密度变化过程,可以说明在群落的发展过程中,一些种群________了,而另一些种群兴起了,从而使整个群落的结构和___________都发生了变化,一直到群落达到动态平衡,这就称为群落的___________。

(4)第一年至第三年的优势种群和第五年至第八年的优势种群分别是_________、___________。

(5)造成这种变化的内在因素是___________________。

【解析】由表中数据可知:甲种群的种群密度越来越小,而乙的越来越大,说明甲、乙两种群之间存在竞争关系,乙种群竞争优势强。如果竞争加剧,甲种群可能灭绝,这样会使以甲种群为食的生物数量减少甚至灭绝。一个群落取代另一个群落,称群落的演替,演替的内因是物种能否产生有利变异来适应逐渐变化的环境。

答案:(1)竞争

(2)以甲种群为食的生物数量减少甚至灭绝

(3)消失 物种组成 演替 (4)甲种群 乙种群

(5)甲种群缺乏适应环境的有利变异,而乙种群对该环境适应性越来越强

17.(25分)近年,沙棘木蠹蛾在鄂尔多斯等地爆发成灾,引起沙棘大面积死亡。研究者发现,鄂尔多斯市山坡地沙棘林和河滩地沙棘林的受害程度有显著差异,如图所示:

(1)为了计算山坡地沙棘林和河滩地沙棘林的有虫株率,研究者应采用_____________法分别对两地的沙棘林进行种群密度调查。

(2)已知每个有虫株上的虫数大致相同,那么据上图可知,从2001~2006年,山坡地的沙棘木蠹蛾种群呈______增长,在____________年(区段)该种群的种群增长率最高。

(3)研究者为了研究沙棘的抗虫机理,对河滩地进一步研究,获得如图所示数据。在干旱的气候下,沙棘木蠹蛾的发生量的变化趋势是__________。

(4)研究者同时对山坡地和河滩地的土壤条件进行了调查,调查结果如下表所示:

因此认为决定沙棘抗虫性的关键因素是土壤含水量。并进行了实验验证:将生长状况基本相同的沙棘均分为A、B两组,A组土壤含水量和土壤肥力与河滩地相同,B组__________

_________________________________________________,

结果A组抗虫性显著高于B组,证实了研究者的假设。

【解析】(1)由于调查的对象是有虫株数,仍为植物,所以用样方法最为合适。

(2)从整个曲线图形的走势来看,种群应呈“S”型增长,可以用斜率来表示增长率的大小,所以2002~2004年斜率最大,种群的增长速率最快。

(3)由图看出,蛾发生程度与雨量大小呈负相关。即雨量大,蛾发生程度小,而雨量小(干旱)时,则蛾的发生程度大。由此可知,干旱气候下,蛾发生量的变化趋势是增加。

(4)既然要验证决定沙棘抗虫性的关键因素是土壤含水量,则土壤含水量应为自变量,而土壤肥力是无关变量(A、B相同的量),因变量是沙棘的抗虫性;在A组的土壤肥力和含水量已知的情况下,则B组的土壤肥力应和A相同,含水量则不同。

答案:(1)样方(取样调查)

(2)S型 2002~2004 (3)增加

(4)土壤含水量与山坡地相同(或土壤含水量低于河滩地),土壤肥力与河滩地相同

(三)

第二单元

第一、二章

(45分钟 100分)

一、选择题(共14小题,每小题3分,共42分)

1.下列有关种群特征的叙述,错误的是( )

A.种群密度是种群最基本的数量特征

B.年龄结构是指种群中各年龄期的个体数目的比例

C.同一物种的种群密度不会发生变化

D.出生率和死亡率是指种群中单位数量的个体在单位时间内新产生或死亡的个体数量

【解析】选C。种群密度是种群最基本的数量特征,年龄结构是种群中各年龄期的个体数目的比例,同一物种的种群密度会随环境的改变而变化,出生率和死亡率是指种群中单位数量的个体在单位时间内新产生或死亡的个体数量。

2.(2010·普宁高二检测)某同学在对一块面积为5 000 m2的野生草坪进行野外调查时,选取了5个样方,每个样方

4 m2,发现5个样方中某种草药的株数依次为12、15、14、17、12株。可估算出这块草坪中这种草药株数为( )

A.15 000 B.16 250

C.17 500 D.70 000

【解析】选C。由于选取了五个样方,平均每个样方中的草药株数约为(12+15+14+17+12)/5=14株,所以5 000 m2中总株数为5 000/4×14=17 500株。

3.下列有关种群增长的“S”型曲线的叙述错误的是( )

A.通常自然界中的种群增长曲线最终呈“S”型

B.达到K值时种群增长率为零

C.种群增长受自身密度的影响

D.种群的增长速度逐步降低

【解析】选D。通常自然状态下环境的容纳量是有限的,所以种群增长更接近“S”型曲线 ;由于受种群自身密度和外界环境的影响,当到达K值时种群增长率为零;种群的增长率是先增加后降低。

4.下列叙述不符合竞争排除原理的是( )

A.发生在物种间

B.两个物种的生态位部分重叠

C.竞争优势较大的物种把另一物种完全排除掉

D.同一群落中不可能有两个生态位完全相同的物种

【解析】选B。竞争排除原理的前提是两个物种的生态位完全重叠,结果就是C、D选项所述内容。

5.(2010·太原高二检测)当种群数量达到K值时,可能出现的现象是( )

A.生态环境对该种群的影响没有作用

B.出生率再也不会超过死亡率

C.种群的增长率保持相对稳定

D.食物将不再是限制种群发展的因素

【解析】选C。种群数量达到K值时种群的数量基本保持不变,原因是出生率与死亡率上下波动。此时食物等环境因素仍是制约种群数量增长的原因。

6.下列调查活动或实验中,计算所得数值与实际数值相比,可能偏小的是( )

A.标志重捕法调查褐家鼠种群密度时标志物脱落

B.调查某遗传病的发病率时以患者家系为调查对象

C.样方法调查蒲公英种群密度时在分布较稀疏的地区取样

D.用血球计数板计数酵母菌数量时统计方格内和在相邻两边上的菌体

【解析】选C。标志物脱落会使标志的个体在整个种群中所占的比例降低,若按照原标志个体数进行计算,会导致计算所得种群数量偏大;患者家系中发病率远远高于整个人群;在蒲公英种群密度较小的地区取样会导致调查结果偏低;用血球计数板计数酵母菌数量时,就应统计方格内和相邻两边上的菌体。

7.下列种群和群落的有关叙述,错误的是( )

A.种群“J”型增长的数学模型Nt=N0λt中,λ表示该种群数量是一年前种群数量的倍数

B.建立自然保护区,可提高该区域珍稀动物种群的环境容纳量

C.建立人工群落可将群落的演替方向和速度置于人为调控之下

D.害虫防治时,应该在大于K/2时对害虫进行捕杀

【解析】选D。“J”型曲线是在环境条件适宜,无天敌的情况下形成的,λ表示该种群数量是一年前种群数量的倍数;建立自然保护区会提高环境容纳量,进而提高种群数量;人工群落中人类可以控制群落演替的速度和方向,例如麦田等;害虫的防治应早下手为强,K/2时种群的增长速度已达到了最大值。

8.如图所示为某种群的数量变化曲线,

下列说法正确的是( )

A.a、b、c三点中b点时刻种群增长率最

大,种内斗争也最强烈

B.c点种群增长率明显降低,这只是由种

内斗争引起的

C.处理好这种生物与环境的协调与平衡,需要考虑K值的大小

D.当这种生物与环境达到协调与平衡后,K值将固定不变

【解析】选C。题中所给曲线为种群数量增长的“S”型曲

线,K为环境的最大容纳量,在 左右时,增长率最大,在

达到K值后,种内斗争最强烈;c点时增长率较低,是种内斗

争和生物与无机环境之间斗争加剧的原因;环境的最大容纳

量K与生物种类和环境密切相关。

9.关于“土壤中动物类群丰富度的研究”的说法,错误的是

( )

A.对于无法知道名称的动物,不可忽略,应记录下它们的特征

B.许多土壤中的动物有较强的活动能力,可采用标志重捕法进行调查

C.利用动物的避光、避热性,可采用带灯罩的热光源收集样土中的小动物

D.可分别在白天和晚上取同一地块的土样,调查不同时间土壤中小动物类群的丰富度

【解析】选B。在不知生物的名称时,可以通过记录特征来记录生物的种类,土壤动物的调查方法是用取样器取样调查的方法,土壤动物长期生存在黑暗潮湿的环境中,所以有避光、避热的特性;土壤中动物类群丰富度会随时间发生变化,可以分别在白天和晚上进行取样调查。

10.(2010·长沙高二检测)在无人为因素的干扰下,群落演替的总趋势是( )

A.物种多样性的增加和群落稳定性的提高

B.物种多样性的减少和群落稳定性的降低

C.物种多样性的增加和群落稳定性的降低

D.物种多样性的减少和群落稳定性的提高

【解析】选A。随着演替的进行,组成群落的生物种类和数量会不断发生变化。物种的类型增加,随着物种数量的增多,群落的稳定性会提高。

11.下列有关生物丰富度的说法正确的是( )

A.丰富度是指单位面积或空间内生物个体数目的多少

B.越靠近热带地区,生物丰富度一定越高

C.一般来说,某个区域生物丰富度越高,该区域的群落结构越复杂

D.在探究土壤中小动物类群丰富度的过程中,要对取样土壤

中的各种生物个体逐个计数

【解析】选C。生物丰富度不是指生物个体数目的多少,而是指生物种类的多少。在热带沙漠中,物种丰富度要远远少于温带的森林生态系统。一般来说,生物种类越多,则生物间的关系就越复杂,群落结构就越复杂。

12.在一个湖泊中,鲢鱼、鳙鱼生活在湖泊上层,青鱼、

鲤鱼生活在湖泊的底层。“四大家鱼”的这种分布属于

( )

A.种群垂直结构 B.种群水平结构

C.群落水平结构 D.群落垂直结构

【解析】选D。四种鱼生活在水体中不同的层次,说明在垂直方向上有一定的结构,应属于群落的垂直分层现象。

13.影响生物群落在水平方向上分布的因素不包括( )

A.光照的多少 B.地形的起伏

C.温度的高低 D.种群的特征

【解析】选D。群落在水平方向上的分布主要影响因素有光照、温度、土壤、小地形、风等环境因素,与种群的特征基本无关。

14.(2010·合肥高二检测)图(一)表示生物间的关系,A、B代表两种生物,C代表生物的生活条件,箭头表示营养流动的方向;图(二)在坐标系中表示两种生物之间的关系。下列生物关系配对正确的一组是( )

A.①-甲 B.②-甲 C.③-丙 D.④-乙

【解析】选A。由于A、B表示的是生物而C表示的是生物的生活条件,①②③④分别代表的是互利共生、种内斗争、捕食、竞争,甲、乙、丙分别代表的是互利共生、捕食、竞争。所以甲与①对应,乙与③对应,丙与④对应。

二、非选择题(共3小题,共58分)

15.(15分)(1)如果调查的是一块蒲公英分布比较均匀的地块,10个小组各统计了一个样方的结果如下表(单位:株/m2):

经实际询问有2个组所报数值是不真实的。这两个组最可能是第______和_______组。如果这两组的实际数据之和为5株,则该地块的蒲公英的种群密度为________株/m2。

(2)20世纪30年代,人们将环颈雉引入美国的一个岛屿,环颈雉引入该岛的增长曲线如图。环颈雉引入该岛的增长曲线为______型,环颈雉的种群数量的K值是________,在1937~1942年,环颈雉的增长曲线相当于_________型,其原因可能是________________。

(3)一块农田长100 m,宽30 m,在对该地块中的荠菜种群密度调查时,设10个样方,那么从长的一边计起,第三个样方的中心应在地长的_______m,地宽的________m处。

【解析】(1)由于1组和8组的数据与其他组的数据差距较大,所以可能是在计数时出现了差错;若这两组的数据之和为5,对这10组样方求平均值则得出的数值为2.8。

(2)曲线呈“S”型,最大容纳量更接近2 500,在1937年到1942年期间种群增长速率较大,呈“J”型曲线增长,在这段时间内环境相对来说是无限的。

(3)采用等距取样法时,由于100 m长,10个样方,所以第三个样方是在20 m~30 m之间,取中间数值为25 m,所有样方均取在地宽的15 m处。

答案:(1)1 8 2.8

(2)S 2 500 J 适应能力较强、气候适宜、无天敌等

(3)25 15

16.(18分)某校生物研究性学习小组在对某草原群落中种群密度进行调查后,得到如下统计数据:

请根据以上调查数据回答问题:

(1)甲、乙种群之间存在________关系,可能是导致甲种群密度变化的重要因素。

(2)甲种群逐渐减少,甚至可能灭绝的情况,对群落可能造成的影响是______________________________________。

(3)甲、乙种群的种群密度变化过程,可以说明在群落的发展过程中,一些种群________了,而另一些种群兴起了,从而使整个群落的结构和___________都发生了变化,一直到群落达到动态平衡,这就称为群落的___________。

(4)第一年至第三年的优势种群和第五年至第八年的优势种群分别是_________、___________。

(5)造成这种变化的内在因素是___________________。

【解析】由表中数据可知:甲种群的种群密度越来越小,而乙的越来越大,说明甲、乙两种群之间存在竞争关系,乙种群竞争优势强。如果竞争加剧,甲种群可能灭绝,这样会使以甲种群为食的生物数量减少甚至灭绝。一个群落取代另一个群落,称群落的演替,演替的内因是物种能否产生有利变异来适应逐渐变化的环境。

答案:(1)竞争

(2)以甲种群为食的生物数量减少甚至灭绝

(3)消失 物种组成 演替 (4)甲种群 乙种群

(5)甲种群缺乏适应环境的有利变异,而乙种群对该环境适应性越来越强

17.(25分)近年,沙棘木蠹蛾在鄂尔多斯等地爆发成灾,引起沙棘大面积死亡。研究者发现,鄂尔多斯市山坡地沙棘林和河滩地沙棘林的受害程度有显著差异,如图所示:

(1)为了计算山坡地沙棘林和河滩地沙棘林的有虫株率,研究者应采用_____________法分别对两地的沙棘林进行种群密度调查。

(2)已知每个有虫株上的虫数大致相同,那么据上图可知,从2001~2006年,山坡地的沙棘木蠹蛾种群呈______增长,在____________年(区段)该种群的种群增长率最高。

(3)研究者为了研究沙棘的抗虫机理,对河滩地进一步研究,获得如图所示数据。在干旱的气候下,沙棘木蠹蛾的发生量的变化趋势是__________。

(4)研究者同时对山坡地和河滩地的土壤条件进行了调查,调查结果如下表所示:

因此认为决定沙棘抗虫性的关键因素是土壤含水量。并进行了实验验证:将生长状况基本相同的沙棘均分为A、B两组,A组土壤含水量和土壤肥力与河滩地相同,B组__________

_________________________________________________,

结果A组抗虫性显著高于B组,证实了研究者的假设。

【解析】(1)由于调查的对象是有虫株数,仍为植物,所以用样方法最为合适。

(2)从整个曲线图形的走势来看,种群应呈“S”型增长,可以用斜率来表示增长率的大小,所以2002~2004年斜率最大,种群的增长速率最快。

(3)由图看出,蛾发生程度与雨量大小呈负相关。即雨量大,蛾发生程度小,而雨量小(干旱)时,则蛾的发生程度大。由此可知,干旱气候下,蛾发生量的变化趋势是增加。

(4)既然要验证决定沙棘抗虫性的关键因素是土壤含水量,则土壤含水量应为自变量,而土壤肥力是无关变量(A、B相同的量),因变量是沙棘的抗虫性;在A组的土壤肥力和含水量已知的情况下,则B组的土壤肥力应和A相同,含水量则不同。

答案:(1)样方(取样调查)

(2)S型 2002~2004 (3)增加

(4)土壤含水量与山坡地相同(或土壤含水量低于河滩地),土壤肥力与河滩地相同