2011版高中生物全程学习方略课件:单元质量评估(四)(中图版必修3)

文档属性

| 名称 | 2011版高中生物全程学习方略课件:单元质量评估(四)(中图版必修3) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 中图版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2011-10-15 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

(四)

第二单元

第三、四章

(45分钟 100分)

一、选择题(共15小题,每小题3分,共45分)

1.在一个光照和水肥充足的小岛上,各种植物生长茂盛。在树上有飞翔的小型益鸟、猫头鹰,地上有鼠、蛇及蛙等动物在活动,还有许多昆虫、真菌和腐烂的动植物尸体。下列对此说法错误的是( )

A.这个小岛能构成一个生态系统

B.小型益鸟是第三营养级

C.在该岛上的食物网中,猫头鹰获得能量最多的食物链是“草→鼠→蛇→猫头鹰”

D.这个小岛上的分解者是营腐生生活的微生物

【解析】选C。小岛上的光照、水肥、动植物尸体为无机环境,有植物作为生产者,还有鸟、鼠等消费者以及真菌等分解者,共同构成一个生态系统;其中小型益鸟以害虫为食,应是第三营养级;由于能量流动是逐级递减的,猫头鹰获得能量最多的食物链是草→鼠→猫头鹰。

2.在下列食物链中,假设初级消费者从生产者获得的能量数值相同,哪一条食物链提供给猫头鹰的能量最多( )

A.绿色植物→蚱蜢→蜘蛛→蜥蜴→蛇→猫头鹰

B.绿色植物→蚱蜢→青蛙→蛇→猫头鹰

C.绿色植物→鼠→蛇→猫头鹰

D.绿色植物→鼠→猫头鹰

【解析】选D。根据能量流动的特点可知食物链越短能量的损耗越少,下一个营养级获得的能量相对越多。

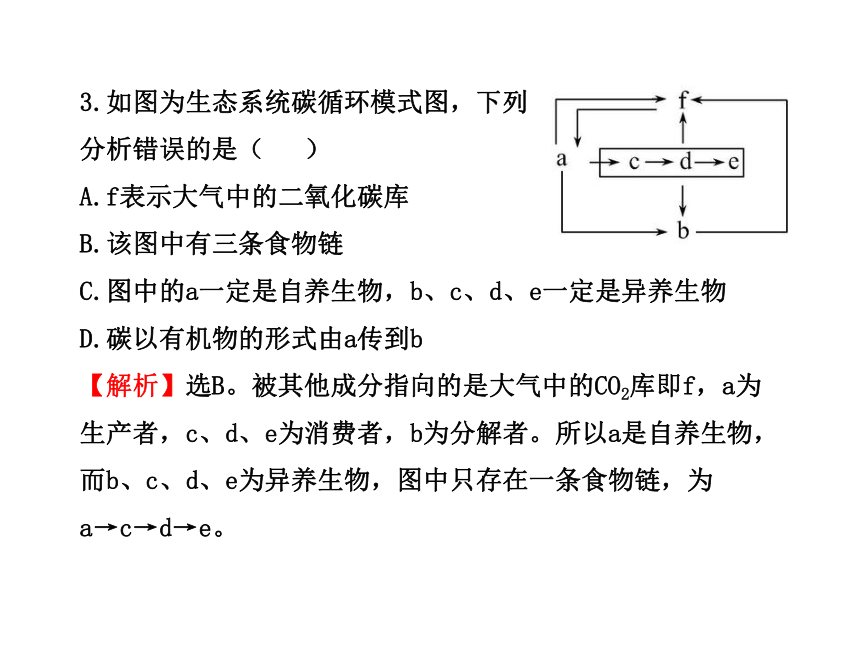

3.如图为生态系统碳循环模式图,下列

分析错误的是( )

A.f表示大气中的二氧化碳库

B.该图中有三条食物链

C.图中的a一定是自养生物,b、c、d、e一定是异养生物

D.碳以有机物的形式由a传到b

【解析】选B。被其他成分指向的是大气中的CO2库即f,a为生产者,c、d、e为消费者,b为分解者。所以a是自养生物,而b、c、d、e为异养生物,图中只存在一条食物链,为a→c→d→e。

4.(2010·西安模拟)下列关于生态系统信息传递特征的描述,正确的是( )

A.生态系统的物理信息都来源于环境

B.植物都通过化学物质传递信息

C.信息沿食物链从低营养级向高营养级传递

D.信息可以调节生物的种间关系

【解析】选D。生态系统中的物理信息可以来源于无机环境,也可以来源于生物;植物的叶、芽均可以接受物理信息;信息是双向传递的,而不是沿食物链单向传递的;信息可以调节生物的种间关系,维持生态系统的稳定。

5.下列哪项措施是环境保护工作所不允许的( )

A.大力植树造林 B.退耕还林、还草

C.完全消灭有害动物 D.建立保护区

【解析】选C。环境保护主要体现在三个层次上:基因多样性、物种多样性和生态系统多样性。而C项消灭有害动物,破坏了物种多样性,有可能导致生态平衡被破坏。

6.某同学完成了土壤微生物的分解作用的对照实验,对照组应是( )

A.土壤不做处理,自然状态

B.土壤做高温灭菌处理

C.排除土壤微生物的作用

D.尽可能避免土壤理化性质的改变

【解析】选A。探究“土壤微生物的分解作用”的实验中,对照组的土壤不做处理,保持自然状态。实验组的土壤要进行处理,以排除土壤微生物的作用,同时要尽可能避免土壤理化性质的改变。

7.(2010·德州高二检测)把一个生态系统的食物关系用图解表示时,往往得到一个复杂的网状结构,这是因为( )

A.许多消费者不只以一种生物为食

B.生产者个体数目总是要超过消费者个体数目

C.在所有食物链上都有进行互相捕食的个体

D.某营养级的部分生物减少或消失,可由该营养级的其他生物代替

【解析】选A。当把一个生态系统的食物关系用图解表示时,往往呈现一个网状结构,即食物网。食物网的成因是一种生物可以以多种生物为食,也可能被多种生物捕食。

8.科学家在水深约3 200米的太平洋底部的一副鲸的骨架上,发现了两种新型蠕虫。这些蠕虫没有消化器官,它们通过附肢里的细菌摄取营养。像树根一样的附肢可深入到死鲸的骨髓里“挖掘”营养,其中的细菌将骨中的脂肪转化为糖供给蠕虫进行生命活动。下列有关叙述不正确的是( )

A.这些蠕虫与细菌都是生态系统中的分解者

B.蠕虫与细菌的关系在生物学中属于互利共生

C.这种细菌在繁殖时不可能发生有丝分裂

D.可创造一个富含有机物和氧气的人工环境培养这种细菌

【解析】选D。蠕虫通过细菌间接从鲸的骨架上摄取营养,都是营腐生生活,所以为分解者;细菌生活在蠕虫的附肢中并为蠕虫提供营养,所以两者为互利共生关系;细菌没有染色体等结构,不能进行有丝分裂;海底是一个含氧量极低的环境,所以这种细菌应为厌氧型细菌。

9.“气候变暖将是一场灾难”,关于这种说法的不正确叙述是( )

A.气候变暖导致海平面上升,将给人类带来无法估计的灾难

B.为防止气候变暖,人类要尽量减少CO2的排放量

C.为防止气候变暖,人类要尽可能植树造林,保护植被

D.海水温度升高时,海水向大气释放的CO2将减少,有利于阻止气温升高

【解析】选D。由于工业发展,煤、石油等化石燃料的燃烧及森林的乱砍滥伐,使大气中CO2增多,导致气候变暖,为防止气候进一步变暖,我们应减少CO2的排放量,开发新的清洁能源,并大力植树造林,绿化环境,加强植物的光合作用。D项中海水温度升高,海水向大气释放的CO2将增多,不利于防止气温升高。

10.假设如图所示食物网中水稻固定的太阳能为N,能量传递效率为10%,则人类获得的能量( )

A.等于10-2 N B.少于10-2 N

C.少于10-1 N D.多于10-1 N

【解析】选C。由题中食物网可找出三条食物链:①水稻→

人;②水稻→奶牛→人;③水稻→鸭子→人。由能量传递效

率分别计算三条食物链中人获得能量理论上最大为:10-1 N;

10-2 N;10-2 N。那么通过三条食物链人所获得的能量值应在

10-2 N~10-1 N之间。

11.(2010·西城区模拟)如图是生

态系统中碳循环示意图,图中“→”

表示碳的流动方向。以下叙述正确的

是( )

A.碳元素以二氧化碳的形式从D传到A

和F

B.D→A→B→E构成了一条食物链

C.图中包含了7条食物链

D.B和F之间的关系为竞争和捕食

【解析】选B。图中D为生产者,C为大气中的CO2,F为分解者,A、B、E为消费者。该系统中只有一条食物链D→A→B

→E;碳元素由D传到A和F的形式是含碳有机物;B与F之间不存在竞争和捕食的关系。

12.以下关于生态系统信息的说法中不正确的是( )

A.任何生命形式,如果没有接受信息、处理信息和利用信息的能力,就谈不上对环境的适应,就不可避免地要被大自然淘汰

B.信息传递应用在农业生产中,不仅可以提高农产品和畜产品的产量,也可对有害的动物进行控制

C.短日照作物黄麻南种北移可延长其生长期进而提高麻皮产量,这是对行为信息的合理利用

D.在任何生态系统中,能量、物质和信息三者之间的关系是密不可分的

【解析】选C。生态系统有三大功能:物质循环、能量流动和信息传递,三者是不可分割的。任何生命都离不开信息的传递,并且被人类应用于农业生产中。黄麻的北移推迟了开花或不开花,延长了生长期,进而提高产量,这是利用光照时间的长短,属于物理信息。

13.下列措施符合保护物种多样性原则的是( )

A.为美化城市环境,随意从国外引进多种观赏类植物

B.为保护草场,减少沙化,要杀死所有危害草原的黄鼠

C.将东北虎迁入野生动物园繁育,并进行部分的野外回归实验

D.为控制水葫芦在我国造成的严重灾害,应将其天敌引入我国

【解析】选C。美化环境,不能随意引进观赏物种,以防形成外来物种入侵;保护草场不能将所有黄鼠杀死,应保持环境中的平衡;东北虎为濒危物种,所以要加以保护;若引入水葫芦的天敌生物,有可能对我国其他生物产生不可预见的影响,最终使生物多样性遭受更大的破坏。

14.某研究机构研究人工湿地对

生活污水的净化,实验结果如图。

其中P表示磷;N表示氮;COD表示

化学需氧量(代表水中微生物分解

有机物的氧气消耗量)。据图分析可得出的结论是( )

A.人工湿地对生活污水有一定的净化作用

B.人工湿地对污水中的P去除效果好于N

C.8~11月份流经人工湿地的污水中N和P的减少都是同步的

D.从12月份COD的曲线变化分析,浮游动物的取食作用对污水有一定净化作用

【解析】选A。N、P含量越高说明污染程度越高,其中N、COD的含量随时间降低,说明人工湿地对污水具有一定的净化作用;P的含量变化不大,说明对其去除能力较N要低;COD主要反映的是微生物的生理活动。

15.关于水体富营养化问题,下列说法错误的是( )

A.富营养化是指因水体中N、P等植物必需的矿质元素含量过多而使水质恶化的现象

B.发生富营养化的湖泊、海湾等流动缓慢的水体,因浮游生物种类的不同而呈现出蓝、红、褐等颜色

C.因N、P等是植物必需的矿质元素,故含量越高,越有利于水生植物生长,进而促进水体中动物的生长

D.富营养化不仅影响水产养殖业,而且会使水中含有亚硝酸盐等致癌物质,严重影响人、畜的安全饮水

【解析】选C。通过以下图解可清晰解答本题:

二、非选择题(共3小题,共55分)

16.(14分)图甲是生态系统中碳循环示意图,图中“→”表示碳元素的流动方向。

(1)在图甲表示的生态系统中,分解者是_________(用字母表示),C→A表示的生理过程是____________。

(2)碳元素在生物群落中的主要存在形式是_______,碳元素在生物群落和无机环境之间的循环主要是以________形式进行的。

(3)如果用图乙表示该生态系统的能量金字塔,请将碳循环示意图中相应的字母填在图中对应的营养级中。

(4)若上述生态系统代表农田生态系统,农民下田拔草,捕捉害虫,喷洒农药,目的是______________。

(5)若上述生态系统代表农田生态系统,若干年后该弃耕农田中长出小灌木丛,以至演变为森林,我们把这种现象称为_____________________。

【解析】(1)图中C为大气中的CO2,B为分解者,D、E、F为消费者,A为生产者;C→A过程表示生产者固定太阳能,即光合作用。

(2)碳元素在无机环境与生物群落之间是以CO2的形式传递的,在生物群落的内部是以含碳有机物的形式进行传递的。

(3)图中的食物链是A→D→E→F,能量是逐级递减的,所以能量金子塔中自下而上依次为A、D、E、F。

(4)农田中除草和消灭害虫都是为了提高粮食的产量。

(5)废弃农田中土壤条件是良好的,所发生的变化为演替。

答案:(1)B 光合作用

(2)含碳有机物 CO2

(3)如图

(4)调整生态系统中的能量流动关系,使能量流向对人类最有益的部分

(5)演替

17.(16分)(2010·扬州模拟)如图一为某草原生态系统的结构简图,“→”表示碳的流动方向。

请据图分析回答:

(1)F→E需经________作用。

(2)若消耗生产者1 000 kg,位于最高营养级的生物最多可增重_______kg。

(3)如果图二中甲、乙、丙代表图一中A、B、C,则甲、乙、丙分别代表的是___________。这种反馈作用对生态平衡起_________作用。

(4)在牧业生产中,为保护优良牧草,连年使用同一种化学杀虫剂,结果常导致害虫再度大爆发。其主要原因是:______________________、______________________。

【解析】(1)图中F表示的是分解者,E表示的是大气中的CO2,所以F→E表示的是分解者的分解作用。

(2)图中D 为生产者,A为最高营养级,当传递效率为20%时,A所获得的能量最多,为1 000×20%×20%×20%=8(千克)。

(3)图二中甲、乙、丙分别对应C、B、A,图二中各营养级数量的消长关系,体现生态系统自我调节的基础——负反馈调节,维持生态系统的稳定性。

(4)生物种群中存在抗药性的个体,它的大量繁殖会使农药失去药效。

答案:(1)分解 (2)8 (3)C、B、A 调节

(4)害虫的抗药性经过(杀虫剂)选择逐代增强

化学杀虫剂导致害虫天敌大量死亡,破坏了生态系统原有的营养结构

18.(25分)某课外实验小组欲探究生态系统中的碳循环,下面是该小组的实验方案,请你加以完善。

(1)实验目的:探究生态系统中的_________。

(2)实验原理:将一种动物和一种植物放在一个密闭的系统中,用pH试纸测定此系统所发生的二氧化碳浓度的变化来探究碳的转化情况。

(3)实验材料和用具:试管架、4支相同的试管、铝箔4张、光源、若干只大小差不多的田螺、若干枝大小差不多的金鱼藻、50 mL量筒、去氯水、pH试纸。

(4)实验步骤:

①取4支试管,加入等量的去氯水,并编号为1、2、3、4。

②1号试管什么都不加,作为对照。2号试管加入一只田螺,3号试管加入一枝金鱼藻,4号试管______________。

③测定每支试管中的pH后用双层铝箔将试管口封住。

④_____________________________________________。

(5)实验结果:1号试管pH无变化,2号试管的pH_______,3号试管的pH上升,4号试管的pH___________。

(6)实验结论:________________________________。

【解析】根据题目信息分析可知,此实验目的为探究生态系统中的碳循环。通过分析实验原理可知,可利用CO2浓度的变化来探知碳在生态系统中的转化情况。物质转化离不开光合作用,进行光合作用消耗二氧化碳,pH就会升高,进行呼吸作用释放二氧化碳,pH就会降低。

答案:(1)碳循环

(4)②加入一只田螺和一枝金鱼藻

④将试管放在较强的散射光源下照射

(5)下降 无变化(或略有上升)

(6)碳在非生物环境、生产者和消费者之间通过光合作用和呼吸作用进行转化

(四)

第二单元

第三、四章

(45分钟 100分)

一、选择题(共15小题,每小题3分,共45分)

1.在一个光照和水肥充足的小岛上,各种植物生长茂盛。在树上有飞翔的小型益鸟、猫头鹰,地上有鼠、蛇及蛙等动物在活动,还有许多昆虫、真菌和腐烂的动植物尸体。下列对此说法错误的是( )

A.这个小岛能构成一个生态系统

B.小型益鸟是第三营养级

C.在该岛上的食物网中,猫头鹰获得能量最多的食物链是“草→鼠→蛇→猫头鹰”

D.这个小岛上的分解者是营腐生生活的微生物

【解析】选C。小岛上的光照、水肥、动植物尸体为无机环境,有植物作为生产者,还有鸟、鼠等消费者以及真菌等分解者,共同构成一个生态系统;其中小型益鸟以害虫为食,应是第三营养级;由于能量流动是逐级递减的,猫头鹰获得能量最多的食物链是草→鼠→猫头鹰。

2.在下列食物链中,假设初级消费者从生产者获得的能量数值相同,哪一条食物链提供给猫头鹰的能量最多( )

A.绿色植物→蚱蜢→蜘蛛→蜥蜴→蛇→猫头鹰

B.绿色植物→蚱蜢→青蛙→蛇→猫头鹰

C.绿色植物→鼠→蛇→猫头鹰

D.绿色植物→鼠→猫头鹰

【解析】选D。根据能量流动的特点可知食物链越短能量的损耗越少,下一个营养级获得的能量相对越多。

3.如图为生态系统碳循环模式图,下列

分析错误的是( )

A.f表示大气中的二氧化碳库

B.该图中有三条食物链

C.图中的a一定是自养生物,b、c、d、e一定是异养生物

D.碳以有机物的形式由a传到b

【解析】选B。被其他成分指向的是大气中的CO2库即f,a为生产者,c、d、e为消费者,b为分解者。所以a是自养生物,而b、c、d、e为异养生物,图中只存在一条食物链,为a→c→d→e。

4.(2010·西安模拟)下列关于生态系统信息传递特征的描述,正确的是( )

A.生态系统的物理信息都来源于环境

B.植物都通过化学物质传递信息

C.信息沿食物链从低营养级向高营养级传递

D.信息可以调节生物的种间关系

【解析】选D。生态系统中的物理信息可以来源于无机环境,也可以来源于生物;植物的叶、芽均可以接受物理信息;信息是双向传递的,而不是沿食物链单向传递的;信息可以调节生物的种间关系,维持生态系统的稳定。

5.下列哪项措施是环境保护工作所不允许的( )

A.大力植树造林 B.退耕还林、还草

C.完全消灭有害动物 D.建立保护区

【解析】选C。环境保护主要体现在三个层次上:基因多样性、物种多样性和生态系统多样性。而C项消灭有害动物,破坏了物种多样性,有可能导致生态平衡被破坏。

6.某同学完成了土壤微生物的分解作用的对照实验,对照组应是( )

A.土壤不做处理,自然状态

B.土壤做高温灭菌处理

C.排除土壤微生物的作用

D.尽可能避免土壤理化性质的改变

【解析】选A。探究“土壤微生物的分解作用”的实验中,对照组的土壤不做处理,保持自然状态。实验组的土壤要进行处理,以排除土壤微生物的作用,同时要尽可能避免土壤理化性质的改变。

7.(2010·德州高二检测)把一个生态系统的食物关系用图解表示时,往往得到一个复杂的网状结构,这是因为( )

A.许多消费者不只以一种生物为食

B.生产者个体数目总是要超过消费者个体数目

C.在所有食物链上都有进行互相捕食的个体

D.某营养级的部分生物减少或消失,可由该营养级的其他生物代替

【解析】选A。当把一个生态系统的食物关系用图解表示时,往往呈现一个网状结构,即食物网。食物网的成因是一种生物可以以多种生物为食,也可能被多种生物捕食。

8.科学家在水深约3 200米的太平洋底部的一副鲸的骨架上,发现了两种新型蠕虫。这些蠕虫没有消化器官,它们通过附肢里的细菌摄取营养。像树根一样的附肢可深入到死鲸的骨髓里“挖掘”营养,其中的细菌将骨中的脂肪转化为糖供给蠕虫进行生命活动。下列有关叙述不正确的是( )

A.这些蠕虫与细菌都是生态系统中的分解者

B.蠕虫与细菌的关系在生物学中属于互利共生

C.这种细菌在繁殖时不可能发生有丝分裂

D.可创造一个富含有机物和氧气的人工环境培养这种细菌

【解析】选D。蠕虫通过细菌间接从鲸的骨架上摄取营养,都是营腐生生活,所以为分解者;细菌生活在蠕虫的附肢中并为蠕虫提供营养,所以两者为互利共生关系;细菌没有染色体等结构,不能进行有丝分裂;海底是一个含氧量极低的环境,所以这种细菌应为厌氧型细菌。

9.“气候变暖将是一场灾难”,关于这种说法的不正确叙述是( )

A.气候变暖导致海平面上升,将给人类带来无法估计的灾难

B.为防止气候变暖,人类要尽量减少CO2的排放量

C.为防止气候变暖,人类要尽可能植树造林,保护植被

D.海水温度升高时,海水向大气释放的CO2将减少,有利于阻止气温升高

【解析】选D。由于工业发展,煤、石油等化石燃料的燃烧及森林的乱砍滥伐,使大气中CO2增多,导致气候变暖,为防止气候进一步变暖,我们应减少CO2的排放量,开发新的清洁能源,并大力植树造林,绿化环境,加强植物的光合作用。D项中海水温度升高,海水向大气释放的CO2将增多,不利于防止气温升高。

10.假设如图所示食物网中水稻固定的太阳能为N,能量传递效率为10%,则人类获得的能量( )

A.等于10-2 N B.少于10-2 N

C.少于10-1 N D.多于10-1 N

【解析】选C。由题中食物网可找出三条食物链:①水稻→

人;②水稻→奶牛→人;③水稻→鸭子→人。由能量传递效

率分别计算三条食物链中人获得能量理论上最大为:10-1 N;

10-2 N;10-2 N。那么通过三条食物链人所获得的能量值应在

10-2 N~10-1 N之间。

11.(2010·西城区模拟)如图是生

态系统中碳循环示意图,图中“→”

表示碳的流动方向。以下叙述正确的

是( )

A.碳元素以二氧化碳的形式从D传到A

和F

B.D→A→B→E构成了一条食物链

C.图中包含了7条食物链

D.B和F之间的关系为竞争和捕食

【解析】选B。图中D为生产者,C为大气中的CO2,F为分解者,A、B、E为消费者。该系统中只有一条食物链D→A→B

→E;碳元素由D传到A和F的形式是含碳有机物;B与F之间不存在竞争和捕食的关系。

12.以下关于生态系统信息的说法中不正确的是( )

A.任何生命形式,如果没有接受信息、处理信息和利用信息的能力,就谈不上对环境的适应,就不可避免地要被大自然淘汰

B.信息传递应用在农业生产中,不仅可以提高农产品和畜产品的产量,也可对有害的动物进行控制

C.短日照作物黄麻南种北移可延长其生长期进而提高麻皮产量,这是对行为信息的合理利用

D.在任何生态系统中,能量、物质和信息三者之间的关系是密不可分的

【解析】选C。生态系统有三大功能:物质循环、能量流动和信息传递,三者是不可分割的。任何生命都离不开信息的传递,并且被人类应用于农业生产中。黄麻的北移推迟了开花或不开花,延长了生长期,进而提高产量,这是利用光照时间的长短,属于物理信息。

13.下列措施符合保护物种多样性原则的是( )

A.为美化城市环境,随意从国外引进多种观赏类植物

B.为保护草场,减少沙化,要杀死所有危害草原的黄鼠

C.将东北虎迁入野生动物园繁育,并进行部分的野外回归实验

D.为控制水葫芦在我国造成的严重灾害,应将其天敌引入我国

【解析】选C。美化环境,不能随意引进观赏物种,以防形成外来物种入侵;保护草场不能将所有黄鼠杀死,应保持环境中的平衡;东北虎为濒危物种,所以要加以保护;若引入水葫芦的天敌生物,有可能对我国其他生物产生不可预见的影响,最终使生物多样性遭受更大的破坏。

14.某研究机构研究人工湿地对

生活污水的净化,实验结果如图。

其中P表示磷;N表示氮;COD表示

化学需氧量(代表水中微生物分解

有机物的氧气消耗量)。据图分析可得出的结论是( )

A.人工湿地对生活污水有一定的净化作用

B.人工湿地对污水中的P去除效果好于N

C.8~11月份流经人工湿地的污水中N和P的减少都是同步的

D.从12月份COD的曲线变化分析,浮游动物的取食作用对污水有一定净化作用

【解析】选A。N、P含量越高说明污染程度越高,其中N、COD的含量随时间降低,说明人工湿地对污水具有一定的净化作用;P的含量变化不大,说明对其去除能力较N要低;COD主要反映的是微生物的生理活动。

15.关于水体富营养化问题,下列说法错误的是( )

A.富营养化是指因水体中N、P等植物必需的矿质元素含量过多而使水质恶化的现象

B.发生富营养化的湖泊、海湾等流动缓慢的水体,因浮游生物种类的不同而呈现出蓝、红、褐等颜色

C.因N、P等是植物必需的矿质元素,故含量越高,越有利于水生植物生长,进而促进水体中动物的生长

D.富营养化不仅影响水产养殖业,而且会使水中含有亚硝酸盐等致癌物质,严重影响人、畜的安全饮水

【解析】选C。通过以下图解可清晰解答本题:

二、非选择题(共3小题,共55分)

16.(14分)图甲是生态系统中碳循环示意图,图中“→”表示碳元素的流动方向。

(1)在图甲表示的生态系统中,分解者是_________(用字母表示),C→A表示的生理过程是____________。

(2)碳元素在生物群落中的主要存在形式是_______,碳元素在生物群落和无机环境之间的循环主要是以________形式进行的。

(3)如果用图乙表示该生态系统的能量金字塔,请将碳循环示意图中相应的字母填在图中对应的营养级中。

(4)若上述生态系统代表农田生态系统,农民下田拔草,捕捉害虫,喷洒农药,目的是______________。

(5)若上述生态系统代表农田生态系统,若干年后该弃耕农田中长出小灌木丛,以至演变为森林,我们把这种现象称为_____________________。

【解析】(1)图中C为大气中的CO2,B为分解者,D、E、F为消费者,A为生产者;C→A过程表示生产者固定太阳能,即光合作用。

(2)碳元素在无机环境与生物群落之间是以CO2的形式传递的,在生物群落的内部是以含碳有机物的形式进行传递的。

(3)图中的食物链是A→D→E→F,能量是逐级递减的,所以能量金子塔中自下而上依次为A、D、E、F。

(4)农田中除草和消灭害虫都是为了提高粮食的产量。

(5)废弃农田中土壤条件是良好的,所发生的变化为演替。

答案:(1)B 光合作用

(2)含碳有机物 CO2

(3)如图

(4)调整生态系统中的能量流动关系,使能量流向对人类最有益的部分

(5)演替

17.(16分)(2010·扬州模拟)如图一为某草原生态系统的结构简图,“→”表示碳的流动方向。

请据图分析回答:

(1)F→E需经________作用。

(2)若消耗生产者1 000 kg,位于最高营养级的生物最多可增重_______kg。

(3)如果图二中甲、乙、丙代表图一中A、B、C,则甲、乙、丙分别代表的是___________。这种反馈作用对生态平衡起_________作用。

(4)在牧业生产中,为保护优良牧草,连年使用同一种化学杀虫剂,结果常导致害虫再度大爆发。其主要原因是:______________________、______________________。

【解析】(1)图中F表示的是分解者,E表示的是大气中的CO2,所以F→E表示的是分解者的分解作用。

(2)图中D 为生产者,A为最高营养级,当传递效率为20%时,A所获得的能量最多,为1 000×20%×20%×20%=8(千克)。

(3)图二中甲、乙、丙分别对应C、B、A,图二中各营养级数量的消长关系,体现生态系统自我调节的基础——负反馈调节,维持生态系统的稳定性。

(4)生物种群中存在抗药性的个体,它的大量繁殖会使农药失去药效。

答案:(1)分解 (2)8 (3)C、B、A 调节

(4)害虫的抗药性经过(杀虫剂)选择逐代增强

化学杀虫剂导致害虫天敌大量死亡,破坏了生态系统原有的营养结构

18.(25分)某课外实验小组欲探究生态系统中的碳循环,下面是该小组的实验方案,请你加以完善。

(1)实验目的:探究生态系统中的_________。

(2)实验原理:将一种动物和一种植物放在一个密闭的系统中,用pH试纸测定此系统所发生的二氧化碳浓度的变化来探究碳的转化情况。

(3)实验材料和用具:试管架、4支相同的试管、铝箔4张、光源、若干只大小差不多的田螺、若干枝大小差不多的金鱼藻、50 mL量筒、去氯水、pH试纸。

(4)实验步骤:

①取4支试管,加入等量的去氯水,并编号为1、2、3、4。

②1号试管什么都不加,作为对照。2号试管加入一只田螺,3号试管加入一枝金鱼藻,4号试管______________。

③测定每支试管中的pH后用双层铝箔将试管口封住。

④_____________________________________________。

(5)实验结果:1号试管pH无变化,2号试管的pH_______,3号试管的pH上升,4号试管的pH___________。

(6)实验结论:________________________________。

【解析】根据题目信息分析可知,此实验目的为探究生态系统中的碳循环。通过分析实验原理可知,可利用CO2浓度的变化来探知碳在生态系统中的转化情况。物质转化离不开光合作用,进行光合作用消耗二氧化碳,pH就会升高,进行呼吸作用释放二氧化碳,pH就会降低。

答案:(1)碳循环

(4)②加入一只田螺和一枝金鱼藻

④将试管放在较强的散射光源下照射

(5)下降 无变化(或略有上升)

(6)碳在非生物环境、生产者和消费者之间通过光合作用和呼吸作用进行转化