【解析版】四川攀枝花市第十五中学校2021届高三上学期第7次周考文综历史试卷 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 【解析版】四川攀枝花市第十五中学校2021届高三上学期第7次周考文综历史试卷 Word版含答案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 54.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-11-03 15:41:23 | ||

图片预览

文档简介

攀枝花市第十五中学校2021届(高三)上期第7次周考

文综历史试卷

24.有学者说,在当时,西周是最先进的国家,王畿外齐、鲁、卫三大国,经济文化远不及西周,更不必说其他小国。秦始皇结束了从西周到战国八百多年的诸侯割据,伟大的中国第一次统一起来。这一叙述

A.肯定封建文明的先进性 B.旨在说明统一来之不易

C.强调周朝政治的专制性 D.忽略了分封制的统一性

25.为解决王国问题,汉景帝实行削藩,以法家思想为指导,以法令强行分国为手段;武帝实行“推恩令”,以儒家、纵横家、法家思想为指导,以标榜“仁孝”之道为主要分国手段。据此可知,汉武帝时

A.仁孝思想广泛传播 B.确立了思想大一统

C.王国问题得到解决 D.治国注重传承创新

26.颜真卿的《祭侄文稿》虽“勾画狼藉”却因表达为国忠贞的悲愤情绪被奉为“天下第二行书”;北宋蔡京和明代严嵩书法精妙却未有留名青史的书法作品,其原因在于

A.道德观念影响艺术评价标准 B.颜真卿的艺术成就不可超越

C.民众好恶决定对艺术的评判 D.唐代书法符合官方意识形态

27.下表为明代不同时期大明宝钞(政府发行的纸币)购买力的统计概况

(注:贯为古代计量单位,一千文铜钱为一贯。)

时间 永乐五年(1407) 宣德初 宣德七年(1432) 正统九年(1444)

购买力 米一石值钞三十贯 米一石值钞五十贯 钞一贯兑铜钱五文 米一石值钞一百贯

据此可知当时

A.人地矛盾突出导致粮食供应紧张 B.政府重农抑商诱发经济危机

C.商品经济发展推动农产品商品化 D.政府的财政与税收亟需调整

28.王夫之认为:“未有马矢而无射道,未有车马而无御道……未有子而无父道,未有弟而无兄道,道之可有而且无者多矣。故无其器则无其道,诚然之言也”。这一观点

A.体现了经世致用的思想 B.肯定了人私欲的正当性

C.批判了君主专制的体制 D.体现了朴素的唯物思想

29.第二次鸦片战争期间,英国贸易部强调,英国政府“不但不去压迫中国政府使其放松所制定的规章”,而且“将要对中国政府在抵抗对它的政权和行政的不法侵犯方面给予道义上的支持”。对此认识正确的是

A.英国政府试图与清政府建立完全平等的外交关系

B.中国军民的顽强抵抗迫使英国放弃了领事裁判权

C.自由主义原则的确立改变了英国的对外贸易政策

D.英国的目的是为了保存清政府以维护其在华利益

30.1898年,一份英文报纸报道:光绪皇帝已经遇害,“太后现在正维持着光绪名义上统治的滑稽剧,一到适当的时候,便公开宣布他的死讯”。这则报道可以用来说明当时

A.君主立宪受到社会的广泛支持 B.清政府加强排外活动力度

C.列强寻找干涉中国内政的借口 D.部分西方人赞同变法活动

31.清帝退位后,袁世凯致电南京临时政府:“共和为最良国体,世界之公认。大清皇帝即明诏辞位,业经世凯署名,则宣布之日,为帝政之终结,即民国之始基,从此努力进行,务令达到圆满地位,永不使君主政体再行于中国。”这表明

A.中华民国政体形式紧跟世界潮流 B.袁世凯准备接受《临时约法》

C.清政府授权袁世凯组织共和政府 D.袁世凯忽略革命党人的努力

32.1956年7月22日,《人民日报》报道了九福乡长福村最后一户单干村民朱文章从拒绝入社到主动入社的过程。以前他认为“有耕牛,吃、用、花三不缺,还管什么合作化不合作化呢”,因而拒绝人社。合作社在农业生产和社员收人方面都取得很大成绩,并且合作社在他家遇到困难时主动提供帮助,使他决心加人合作社。这一报道

A.说明了生产关系调整的合理性 B.标志着社会主义制度在我国的确立

C.对社会主义改造有动员作用 D.反映了作者对土地改革运动的认同

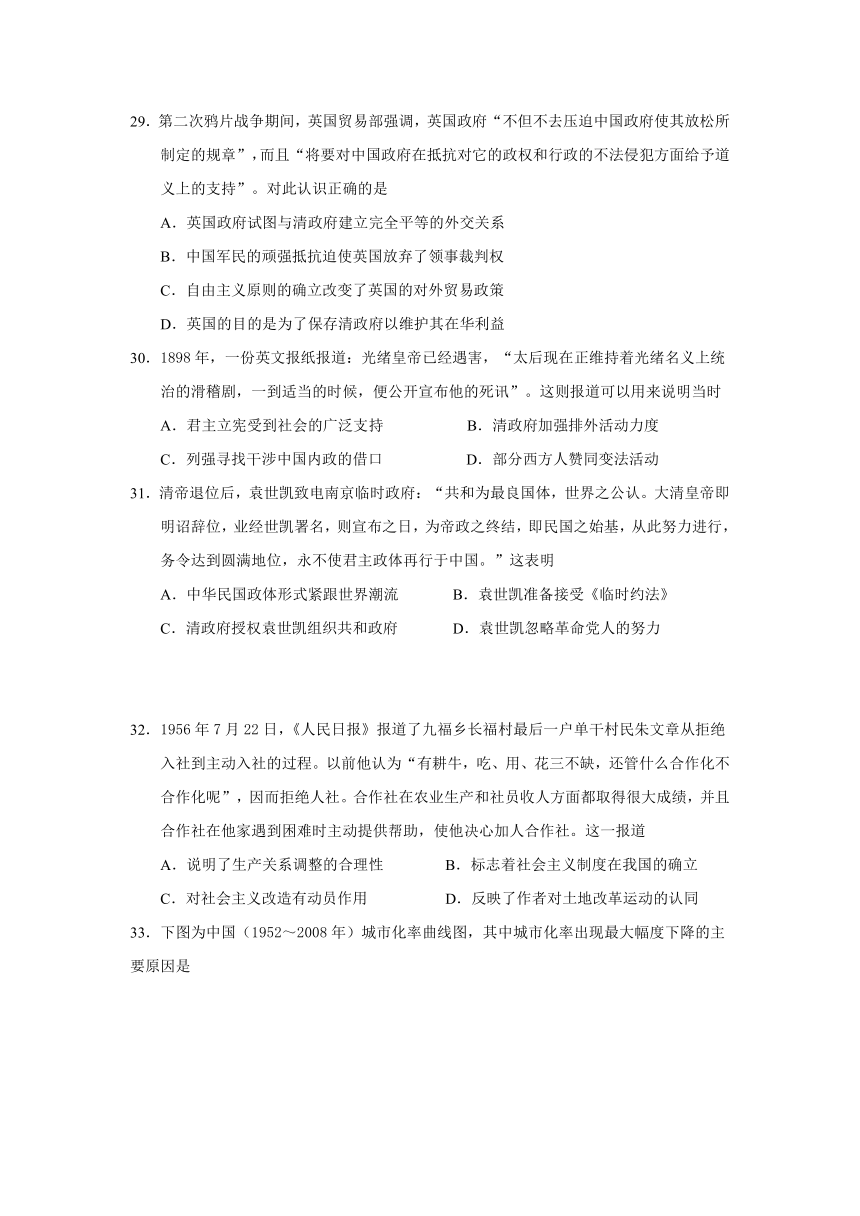

33.下图为中国(1952~2008年)城市化率曲线图,其中城市化率出现最大幅度下降的主要原因是

A.三年困难时期人口大量减少 B.国民经济调整精简城镇人口

C.城市知识青年大量上山下乡 D.“左”倾错误导致工业生产缩减

34.在1958年夏天,中国科学院生物化学研究所提出把蛋白质人工合成作为重点研究项目,在上海和北京的几次科技展览会上,党中央和上海市委希望他们加速实现该项目,在研究所内部,青年同志也要求项目提前并确定具体合成对象(1965年最终合成)。据此可得出的正确结论是

A.冒进的风气助推了科技发展 B.科学大跃进在全国掀起高潮

C.新中国的科研力量主要是青年 D.大跃进时政府加大了科研投入

35.数据显示,2012—2017年我国在城镇企业职工就业人数方面,公有制企业占比从20.53%下降到15.45%;在缴纳税收方面公有制企业占比从15.04%降到10.23%;在全社会固定资产投资方面公有制经济的投资占比从28.88%下降为23.13%。这反映了

A.所有制结构发生了根本变化 B.经济体制改革的深入推进

C.民营经济是国民经济的主体 D.国有经济丧失了发展活力

41、(25分)阅读材料,回答问题:

材料一

1643年版《辟邪集》直接把利玛窦等西方传教士称为“夷族”、“夷类”,指责传教士们包藏祸心,妄图“以夷变夏”。

1832年,英国东印度公司商船阿美士德号抵达上海,中国官员在对其批文中按惯例将其称为“该夷船人……”。但是在这次交涉中,普鲁士籍翻译郭士立认为中文的“夷”意指“barbarians”(野蛮人),使英国船长感到批文中的“夷”字触犯了英国的体面而大为光火。

1842年,魏源在《海国图志叙》中,虽称欧洲各国为“西夷”,但指出不应以传统的居高临下的态度来对待这些“夷”:“远客之中,有明礼行义,上通天象,下察地理,旁彻物情,贯穿今古者,是瀛寰之奇士,域外之良友,尚可称之日夷狄乎?”并明确提出应“师夷长技以制夷”。

1858年签署的《天津条约》规定“嗣后各式公文,无论京外,内叙大英国官民,自不得提书夷字”。朝廷丈书中原来使用的“夷务”随后也改称为“洋务”。

1858年后,中国官员对欧洲各国的称呼逐渐发生变化。如康有为在《理学篇》中把“中国”与“泰西”并列。张之洞在《劝学篇>中称列强为“西国”。

——摘编自马戎《西方冲击下中国的话语转变、认同调整与国家重构》

材料二

今天普遍存在的对中国“闭关锁国”的批评,是后来在欧洲扩张的大势下,其“主权平等外交

观”逐渐化为强势话语的结果,而清朝的“差序包容天下观”则逐渐被边缘化。马噶尔尼将自

己的局限所引起的诸多问题的责任都推给了清朝。可见,“礼仪之争”背后的核心是主权问题,也涉及不同的天下观等问题。

-----摘编自何亚伟《怀柔远人:马嘎尔尼使华的中英礼仪冲突》

根据材料一并结合所学知识,指出对“夷”字解读的变化并概括导致这一变化的原因。

(13分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简评清朝“天下观”及在近代受到的冲击。(12分)

42.阅读材料,完成下列要求。

材料 晚清社会对博览会认知的变化历程

时间 有识之士的代表性观点

19世纪六七十年代 博览会为“聚珍大会”“赛奇公会”“种种奇巧,不可思议”博览会“志在联友谊,奖人材,广物产,并藉以通有无”

19世纪末 博览会有八利“联交谊、扩物产、奖人材、察商情、广贸易、增关税、兴商地、除积习”“中国不兴商务则已,中国而兴商务,必自赛会始”西国“足以开益商学神智者,尚有赛会一法”

20世纪初 博览会“鼓励国民之精神,融洽万国之交际,比较全球之实业,以作20世纪后商战之竞争也”“充实国民经济之能力,使之人自为战,制胜于无形之竞争,以收回已失之利权”“欲发生农工商民之世界思想、国家主义,尤非借赛会之力不可”

——转引自洪振强等《论晚清社会对博览会的观念认知》

从材料中提取两个或两个以上时段的信息,拟定一个论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据。(12分)

44【历史选修1:历史上重大改革回眸】阅读材料,回答问题。(15分)

材料 汉代开始规定冬至和夏至各休假五日。但在唐代以前,节日放假还不普遍。唐玄宗开元七年,国家将二十多个节日规定为法定假日,并给予四十天左右的假期。其中,元日(相当于现代的春节、冬至各放七天,夏至、腊各放三天,正月七日(人日)、正月十五正月晦日、春社、秋社、二月八日、三月三日(上巳节)、四月八日(佛生日)、五月五日(端午节)公 初伏、中伏、末伏、七月七日(七夕节)、九月九日(重阳节)、十月一日立泰》、立夏、立秋、立冬等各放一天。开元二十五年令新增皇常诞节,放假三天。后又经过调整,唐代节假日总天数已多达五十馀天,这堪称我国休假制度中的创举。此后,宋金也在很大程度上延续了普遍以节为假的做法。

----摘编自 张勃《中国古代社会的节日休假》

(1)根据材料并结合所学知识概括唐朝节假日制度改革的特点。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,说明唐朝节假制度改革的影响。(7分)

45【历史选修四:中外历史人物评说】

阅读材料,回答问题。

材料 蜀郡长官李冰认为治蜀 的关键在于治水,通过治水解决蜀地的“水沫之害”,关系到老百姓的生计与当地经济发展。李冰深入实地进行考察,根据岷江流城的地形地貌,制定了蜀郡的治水方略。他将“道法自然”“天人合一”思想运用于都江堰水利工程的建设之中,构建了以渠首工程为核心,以无坝引水为特征的系统水利枢纽工程,鱼嘴功能是分流,飞沙堰功能是泄洪排沙,宝瓶口功能是控制内江的水量,鱼嘴、飞沙堰、、宝瓶口三者形成了一个相互依存、相互影响、相互作用的动态系统,科学解决了江水自动分流、自动排沙等问题,消除了水患。李冰重视灌溉管理,委派水官经管都江堰,并确立了“一年一小修,五年一大修”的维修养护制度,制定了“深沟滩、低作堰”的岁修原则。

——摘编自凌栋《论李冰文 化的当代价值》

(1)根据材料和所学知识,概括李冰治水活动的特点。(8分)

(2)根据材料和所学知识,分析李冰治水活动的历史意义。(7分)

第7次历史试题参考答案及解析

24.【答案】D

【解析】分封制初期有利于巩固西周的统治,具有巩固家天下的作用,材料“从西周到战国八百多年的诸侯割据”忽略了分封制的统一性,故D项正确;据材料并结合所学知识可知,“齐、鲁、卫三大国,经济文化远不及西周”并不能说明封建文明的先进性,西周属于奴隶社会,不是封建文明,故A项错误;“秦始皇结束了从西周到战国八百多年的诸侯割据”也不能说明统一来之不易,故B项错误;材料未涉及周朝政治的专制性问题,故C项错误;故选D。

25.【答案】D

【解析】汉武帝实行的“推恩令”,继承了汉景帝的指导思想,并加入了儒家、纵横家的思想,以标榜“仁孝”之道为主要分国手段。据此可知,汉武帝时治国注重传承和创新,故D正确;材料体现不出仁孝思想广泛传播,故A错误;材料信息未强调思想大一统,故B错误;材料信息说的是解决王国问题的方法,未涉及结果,故C错误。

26.【答案】A

【解析】根据材料颜真卿的《祭侄文稿》因为表达为国忠贞的悲愤情绪被称为“天下第二行书”,而北宋蔡京和明代严嵩书法虽然精妙,但不能留名青史。结合所学可知艺术的价值需要作品自身来体现的同时还要符合道德观念的需要,人们带着对颜真卿忠贞爱国的情怀去欣赏其作品,自然就会影响艺术评价标准,故选A;B说法过于绝对化,排除;民众的好恶影响着艺术的评判,但“决定”过于绝对化,C错误;D在材料中不能体现,并且说法没有道理,排除。

27.【答案】D

【解析】永乐五年米一石米值钞三十贯,到宣德七年,价值一千文铜钱的钞一贯后来只能兑换铜钱五文,正统九年米价一石值钞一百贯,可知物品价格上涨,根据材料反映的内容可知明代纸币购买力下降,纸币贬值,从而推知明代财政出现问题,为解决财政问题需调整相应的财政和税收政策,故D选项正确;从明朝政府发行的货币贬值无法得出粮食产量的变化,单从纸币贬值无法得出经济危机的结论,故A B选项错误;材料反映的是纸币购买力的变化,无法得出米等农产品大量进入市场商品化的结论,故C选项错误。

28.【答案】D

【解析】王夫之认为没有弓箭就不会有射击的轨道,没有车马就不会有车马行走的御道,以此类推,王夫之认为物质是其他一切存在的基础,表达了朴素的唯物主义思想,故选D;材料反映的是王夫之朴素的唯物思想,不是经世致用思想、肯定人的私欲的正当性和批判君主专制,ABC与题意主旨不符,排除。故选D。

29.【答案】D

【解析】根据材料“不但不去压迫中国政府使其放松所制订的规章”“将要对中国政府在抵抗对它的政权和行政的不法侵犯方面给予道义上的支持”可知,英国政府维护清政府在国内统治方面的规章,还对清政府镇压侵犯其统治的行为给予支持,英国扶持清政府的目的是为了维护在华利益,故D项正确;英法发动第二次鸦片战争的目的是获取更多的侵略利益,不可能建立完全平等的外交关系,A项错误;材料主要体现了英国政府对清政府国内统治方面的态度,BC项与材料主旨不符,排除。

30.【答案】D

【解析】由时间“1898”及内容可知本题考查的是戊戌变法,由材料“滑稽剧”可知部分西方人对慈禧太后干预变法持讽刺态度,侧面反映了部分洋人对变法的赞同,D选项符合题意。维新派主张的君主立宪缺乏广泛群众基础,A选项排除。清政府进行排外活动的力度是加强还是削弱,材料无法体现,B选项排除。一份报纸的一篇报道不足以揣测列强有干预中国内政的意图,C选项排除。

31.【答案】D

【解析】袁世凯这个表态,把帝政之终结,说成是民国之始基,忽略了革命党人武昌首义、14省区响应所造成的革命大局,故D项正确;材料无法体现中华民国政体形式紧跟世界潮流,排除A项;《中华民国临时约法》是孙中山在1912年3月发布,清帝退位是在1912年2月12日,排除B项;材料没有体现清政府授权袁世凯组织共和政府,排除C项。

32.【答案】C

【解析】根据题干时间及报道的内容可知,此时社会主义改造进入到攻坚阶段,故C正确;材料仅是个案,没有阐明原理,故A项错误;1956年底三大改造的完成标志着我国社会主义制度确立,B项错误;土地改革运动是在1950~1952年,与题干时间不符,排除D。

33.【答案】B

【解析】观察图片可知,城市化率出现最大幅度下降是在1962年前后。1960年中央提出“调整、巩固、充实、提高”的方针,对“大跃进”时期农轻重比例进行调整,发展轻工业和农业,控制重工业的发展速度,特别是钢铁工业的发展速度,随着重工业比重的下降,城镇人口比重也下降,故B项正确;三年困难时期是1959~1961年,但人口减少与城市化率本身没有太大的关系,故A项错误;上山下乡出现在“文化大革命”期间,时间不符,故C项错误;城市化率下降是在经济建设方面纠“左”的表现,故D项错误。

34.【答案】A

【解析】解题时需要紧扣“1958年”“加速实现该项目”“青年同志也要求项目提前并确定具体合成对象”科学领域存在大跃进的风气,再 “结合1965年最终合成”说明了推动了科技的发展,故A项正确;材料中仅是涉及到上海、北京,无法说明在全国掀起高潮,故B项排除;材料中仅是阐释青年的要求,并不能说明其是主要的科研力量,故C项排除;材料中无“政府加大投入”的表述,故D项排除。

35.B.

41、(25分)阅读材料,回答问题:

【答案】(1)变化:17世纪“夷”指夷族,包藏祸心,妄图“以夷变夏”;鸦片战争前“夷”即是野蛮人;1842年魏源“夷”有奇士、良友之意;1858年中国人不许提“夷”,改称为“洋”;1858年后称为“泰西”与中国并行。(5分)

原因:西方列强入侵,天朝上国梦想的破灭;部分中国人开眼看世界,开始客观认识西方世界;西方列强政治、经济、文化入侵;中国主权丧失,被迫屈服于列强。(8分)

(2)评:是农耕文明的产物,具有“差序包容”性,蕴含了中国传统文化和价值观,为东亚、东南亚等地区的文明进步做出贡献;(4分)

冲击:近代中国主权丧失,被迫卷入工业文明主导的世界体系;中国人民更新“天下观”,不断探索“救亡图存”“保国保民”,以自立于世界之林。(8分)

42【答案】示例 1 观点:近代有识之士对博览会的认识具有较强的时代性。在 19 世纪六七十年代,中国开始开展洋务运动,强调“自强”,创办近代工业,因而对博览会上西方所展陈的机器和技艺十分感兴趣,认为博览会,“聚珍、赛奇、奇巧”可以“广物产,通有无”等。20 世纪初,随着中国民族工业的发展,“维新变法”和清末新政的推动,出现了“实业救国”思想,开始重视博览会开发民智和收回利权的意义。近代有识之士对博览会的认知与近代中国时代发展密切相联。

示例 2 观点:近代有识之士对博览会的认识具有不断深入的取向。19 世纪六七十年代,洋务运动开展不久,对西方先进的技艺充满好奇,对博览会的认识集中在“聚珍、赛奇、奇巧”上。到 19 世纪末,民族工业有了进一步发展,《马关条约》进一步把中国推向了半殖民地半封建社会的深渊,有识之士逐渐认识到挽回利权的重要性,对博览会的认识也逐渐发展到其对“商战”的重要性上。近代有识之士对博览会的认识随着时代的发展不断深入。

44. 【答案】(1)节日放假制度化,普遍化;节假日种类多,总天数多;突出传统习俗;带有皇权色彩受宗教影响。(8分)

(2)弘扬节日文化传统;丰富社会公共生活,增加社会开放程度;对后世影响深远。(1点3分,2点5分,3点7分)

45【答案】(1)特点:把实地考査与遵循自然規律相结合;把治水科学与天人合一哲学思想相结合;把水利系统性综合性与灌溉实用性相结合;把水利工程建设与维修养护制度相结合。(8分)

(2)意义:解除了秦蜀郡“水沫之害”,并促使成都平原沃野千里;保障了小农经济持续发展,并为秦国统一奠定了物质基础;都江堰修建及其维修工程,彰显我国水利工匠的科学精神体现中古代人民的勤劳智慧;李冰水利事业成就为后代政府提供借鉴,并不断发扬壮大。(1点3分,2点5分,3点7分)

文综历史试卷

24.有学者说,在当时,西周是最先进的国家,王畿外齐、鲁、卫三大国,经济文化远不及西周,更不必说其他小国。秦始皇结束了从西周到战国八百多年的诸侯割据,伟大的中国第一次统一起来。这一叙述

A.肯定封建文明的先进性 B.旨在说明统一来之不易

C.强调周朝政治的专制性 D.忽略了分封制的统一性

25.为解决王国问题,汉景帝实行削藩,以法家思想为指导,以法令强行分国为手段;武帝实行“推恩令”,以儒家、纵横家、法家思想为指导,以标榜“仁孝”之道为主要分国手段。据此可知,汉武帝时

A.仁孝思想广泛传播 B.确立了思想大一统

C.王国问题得到解决 D.治国注重传承创新

26.颜真卿的《祭侄文稿》虽“勾画狼藉”却因表达为国忠贞的悲愤情绪被奉为“天下第二行书”;北宋蔡京和明代严嵩书法精妙却未有留名青史的书法作品,其原因在于

A.道德观念影响艺术评价标准 B.颜真卿的艺术成就不可超越

C.民众好恶决定对艺术的评判 D.唐代书法符合官方意识形态

27.下表为明代不同时期大明宝钞(政府发行的纸币)购买力的统计概况

(注:贯为古代计量单位,一千文铜钱为一贯。)

时间 永乐五年(1407) 宣德初 宣德七年(1432) 正统九年(1444)

购买力 米一石值钞三十贯 米一石值钞五十贯 钞一贯兑铜钱五文 米一石值钞一百贯

据此可知当时

A.人地矛盾突出导致粮食供应紧张 B.政府重农抑商诱发经济危机

C.商品经济发展推动农产品商品化 D.政府的财政与税收亟需调整

28.王夫之认为:“未有马矢而无射道,未有车马而无御道……未有子而无父道,未有弟而无兄道,道之可有而且无者多矣。故无其器则无其道,诚然之言也”。这一观点

A.体现了经世致用的思想 B.肯定了人私欲的正当性

C.批判了君主专制的体制 D.体现了朴素的唯物思想

29.第二次鸦片战争期间,英国贸易部强调,英国政府“不但不去压迫中国政府使其放松所制定的规章”,而且“将要对中国政府在抵抗对它的政权和行政的不法侵犯方面给予道义上的支持”。对此认识正确的是

A.英国政府试图与清政府建立完全平等的外交关系

B.中国军民的顽强抵抗迫使英国放弃了领事裁判权

C.自由主义原则的确立改变了英国的对外贸易政策

D.英国的目的是为了保存清政府以维护其在华利益

30.1898年,一份英文报纸报道:光绪皇帝已经遇害,“太后现在正维持着光绪名义上统治的滑稽剧,一到适当的时候,便公开宣布他的死讯”。这则报道可以用来说明当时

A.君主立宪受到社会的广泛支持 B.清政府加强排外活动力度

C.列强寻找干涉中国内政的借口 D.部分西方人赞同变法活动

31.清帝退位后,袁世凯致电南京临时政府:“共和为最良国体,世界之公认。大清皇帝即明诏辞位,业经世凯署名,则宣布之日,为帝政之终结,即民国之始基,从此努力进行,务令达到圆满地位,永不使君主政体再行于中国。”这表明

A.中华民国政体形式紧跟世界潮流 B.袁世凯准备接受《临时约法》

C.清政府授权袁世凯组织共和政府 D.袁世凯忽略革命党人的努力

32.1956年7月22日,《人民日报》报道了九福乡长福村最后一户单干村民朱文章从拒绝入社到主动入社的过程。以前他认为“有耕牛,吃、用、花三不缺,还管什么合作化不合作化呢”,因而拒绝人社。合作社在农业生产和社员收人方面都取得很大成绩,并且合作社在他家遇到困难时主动提供帮助,使他决心加人合作社。这一报道

A.说明了生产关系调整的合理性 B.标志着社会主义制度在我国的确立

C.对社会主义改造有动员作用 D.反映了作者对土地改革运动的认同

33.下图为中国(1952~2008年)城市化率曲线图,其中城市化率出现最大幅度下降的主要原因是

A.三年困难时期人口大量减少 B.国民经济调整精简城镇人口

C.城市知识青年大量上山下乡 D.“左”倾错误导致工业生产缩减

34.在1958年夏天,中国科学院生物化学研究所提出把蛋白质人工合成作为重点研究项目,在上海和北京的几次科技展览会上,党中央和上海市委希望他们加速实现该项目,在研究所内部,青年同志也要求项目提前并确定具体合成对象(1965年最终合成)。据此可得出的正确结论是

A.冒进的风气助推了科技发展 B.科学大跃进在全国掀起高潮

C.新中国的科研力量主要是青年 D.大跃进时政府加大了科研投入

35.数据显示,2012—2017年我国在城镇企业职工就业人数方面,公有制企业占比从20.53%下降到15.45%;在缴纳税收方面公有制企业占比从15.04%降到10.23%;在全社会固定资产投资方面公有制经济的投资占比从28.88%下降为23.13%。这反映了

A.所有制结构发生了根本变化 B.经济体制改革的深入推进

C.民营经济是国民经济的主体 D.国有经济丧失了发展活力

41、(25分)阅读材料,回答问题:

材料一

1643年版《辟邪集》直接把利玛窦等西方传教士称为“夷族”、“夷类”,指责传教士们包藏祸心,妄图“以夷变夏”。

1832年,英国东印度公司商船阿美士德号抵达上海,中国官员在对其批文中按惯例将其称为“该夷船人……”。但是在这次交涉中,普鲁士籍翻译郭士立认为中文的“夷”意指“barbarians”(野蛮人),使英国船长感到批文中的“夷”字触犯了英国的体面而大为光火。

1842年,魏源在《海国图志叙》中,虽称欧洲各国为“西夷”,但指出不应以传统的居高临下的态度来对待这些“夷”:“远客之中,有明礼行义,上通天象,下察地理,旁彻物情,贯穿今古者,是瀛寰之奇士,域外之良友,尚可称之日夷狄乎?”并明确提出应“师夷长技以制夷”。

1858年签署的《天津条约》规定“嗣后各式公文,无论京外,内叙大英国官民,自不得提书夷字”。朝廷丈书中原来使用的“夷务”随后也改称为“洋务”。

1858年后,中国官员对欧洲各国的称呼逐渐发生变化。如康有为在《理学篇》中把“中国”与“泰西”并列。张之洞在《劝学篇>中称列强为“西国”。

——摘编自马戎《西方冲击下中国的话语转变、认同调整与国家重构》

材料二

今天普遍存在的对中国“闭关锁国”的批评,是后来在欧洲扩张的大势下,其“主权平等外交

观”逐渐化为强势话语的结果,而清朝的“差序包容天下观”则逐渐被边缘化。马噶尔尼将自

己的局限所引起的诸多问题的责任都推给了清朝。可见,“礼仪之争”背后的核心是主权问题,也涉及不同的天下观等问题。

-----摘编自何亚伟《怀柔远人:马嘎尔尼使华的中英礼仪冲突》

根据材料一并结合所学知识,指出对“夷”字解读的变化并概括导致这一变化的原因。

(13分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简评清朝“天下观”及在近代受到的冲击。(12分)

42.阅读材料,完成下列要求。

材料 晚清社会对博览会认知的变化历程

时间 有识之士的代表性观点

19世纪六七十年代 博览会为“聚珍大会”“赛奇公会”“种种奇巧,不可思议”博览会“志在联友谊,奖人材,广物产,并藉以通有无”

19世纪末 博览会有八利“联交谊、扩物产、奖人材、察商情、广贸易、增关税、兴商地、除积习”“中国不兴商务则已,中国而兴商务,必自赛会始”西国“足以开益商学神智者,尚有赛会一法”

20世纪初 博览会“鼓励国民之精神,融洽万国之交际,比较全球之实业,以作20世纪后商战之竞争也”“充实国民经济之能力,使之人自为战,制胜于无形之竞争,以收回已失之利权”“欲发生农工商民之世界思想、国家主义,尤非借赛会之力不可”

——转引自洪振强等《论晚清社会对博览会的观念认知》

从材料中提取两个或两个以上时段的信息,拟定一个论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据。(12分)

44【历史选修1:历史上重大改革回眸】阅读材料,回答问题。(15分)

材料 汉代开始规定冬至和夏至各休假五日。但在唐代以前,节日放假还不普遍。唐玄宗开元七年,国家将二十多个节日规定为法定假日,并给予四十天左右的假期。其中,元日(相当于现代的春节、冬至各放七天,夏至、腊各放三天,正月七日(人日)、正月十五正月晦日、春社、秋社、二月八日、三月三日(上巳节)、四月八日(佛生日)、五月五日(端午节)公 初伏、中伏、末伏、七月七日(七夕节)、九月九日(重阳节)、十月一日立泰》、立夏、立秋、立冬等各放一天。开元二十五年令新增皇常诞节,放假三天。后又经过调整,唐代节假日总天数已多达五十馀天,这堪称我国休假制度中的创举。此后,宋金也在很大程度上延续了普遍以节为假的做法。

----摘编自 张勃《中国古代社会的节日休假》

(1)根据材料并结合所学知识概括唐朝节假日制度改革的特点。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,说明唐朝节假制度改革的影响。(7分)

45【历史选修四:中外历史人物评说】

阅读材料,回答问题。

材料 蜀郡长官李冰认为治蜀 的关键在于治水,通过治水解决蜀地的“水沫之害”,关系到老百姓的生计与当地经济发展。李冰深入实地进行考察,根据岷江流城的地形地貌,制定了蜀郡的治水方略。他将“道法自然”“天人合一”思想运用于都江堰水利工程的建设之中,构建了以渠首工程为核心,以无坝引水为特征的系统水利枢纽工程,鱼嘴功能是分流,飞沙堰功能是泄洪排沙,宝瓶口功能是控制内江的水量,鱼嘴、飞沙堰、、宝瓶口三者形成了一个相互依存、相互影响、相互作用的动态系统,科学解决了江水自动分流、自动排沙等问题,消除了水患。李冰重视灌溉管理,委派水官经管都江堰,并确立了“一年一小修,五年一大修”的维修养护制度,制定了“深沟滩、低作堰”的岁修原则。

——摘编自凌栋《论李冰文 化的当代价值》

(1)根据材料和所学知识,概括李冰治水活动的特点。(8分)

(2)根据材料和所学知识,分析李冰治水活动的历史意义。(7分)

第7次历史试题参考答案及解析

24.【答案】D

【解析】分封制初期有利于巩固西周的统治,具有巩固家天下的作用,材料“从西周到战国八百多年的诸侯割据”忽略了分封制的统一性,故D项正确;据材料并结合所学知识可知,“齐、鲁、卫三大国,经济文化远不及西周”并不能说明封建文明的先进性,西周属于奴隶社会,不是封建文明,故A项错误;“秦始皇结束了从西周到战国八百多年的诸侯割据”也不能说明统一来之不易,故B项错误;材料未涉及周朝政治的专制性问题,故C项错误;故选D。

25.【答案】D

【解析】汉武帝实行的“推恩令”,继承了汉景帝的指导思想,并加入了儒家、纵横家的思想,以标榜“仁孝”之道为主要分国手段。据此可知,汉武帝时治国注重传承和创新,故D正确;材料体现不出仁孝思想广泛传播,故A错误;材料信息未强调思想大一统,故B错误;材料信息说的是解决王国问题的方法,未涉及结果,故C错误。

26.【答案】A

【解析】根据材料颜真卿的《祭侄文稿》因为表达为国忠贞的悲愤情绪被称为“天下第二行书”,而北宋蔡京和明代严嵩书法虽然精妙,但不能留名青史。结合所学可知艺术的价值需要作品自身来体现的同时还要符合道德观念的需要,人们带着对颜真卿忠贞爱国的情怀去欣赏其作品,自然就会影响艺术评价标准,故选A;B说法过于绝对化,排除;民众的好恶影响着艺术的评判,但“决定”过于绝对化,C错误;D在材料中不能体现,并且说法没有道理,排除。

27.【答案】D

【解析】永乐五年米一石米值钞三十贯,到宣德七年,价值一千文铜钱的钞一贯后来只能兑换铜钱五文,正统九年米价一石值钞一百贯,可知物品价格上涨,根据材料反映的内容可知明代纸币购买力下降,纸币贬值,从而推知明代财政出现问题,为解决财政问题需调整相应的财政和税收政策,故D选项正确;从明朝政府发行的货币贬值无法得出粮食产量的变化,单从纸币贬值无法得出经济危机的结论,故A B选项错误;材料反映的是纸币购买力的变化,无法得出米等农产品大量进入市场商品化的结论,故C选项错误。

28.【答案】D

【解析】王夫之认为没有弓箭就不会有射击的轨道,没有车马就不会有车马行走的御道,以此类推,王夫之认为物质是其他一切存在的基础,表达了朴素的唯物主义思想,故选D;材料反映的是王夫之朴素的唯物思想,不是经世致用思想、肯定人的私欲的正当性和批判君主专制,ABC与题意主旨不符,排除。故选D。

29.【答案】D

【解析】根据材料“不但不去压迫中国政府使其放松所制订的规章”“将要对中国政府在抵抗对它的政权和行政的不法侵犯方面给予道义上的支持”可知,英国政府维护清政府在国内统治方面的规章,还对清政府镇压侵犯其统治的行为给予支持,英国扶持清政府的目的是为了维护在华利益,故D项正确;英法发动第二次鸦片战争的目的是获取更多的侵略利益,不可能建立完全平等的外交关系,A项错误;材料主要体现了英国政府对清政府国内统治方面的态度,BC项与材料主旨不符,排除。

30.【答案】D

【解析】由时间“1898”及内容可知本题考查的是戊戌变法,由材料“滑稽剧”可知部分西方人对慈禧太后干预变法持讽刺态度,侧面反映了部分洋人对变法的赞同,D选项符合题意。维新派主张的君主立宪缺乏广泛群众基础,A选项排除。清政府进行排外活动的力度是加强还是削弱,材料无法体现,B选项排除。一份报纸的一篇报道不足以揣测列强有干预中国内政的意图,C选项排除。

31.【答案】D

【解析】袁世凯这个表态,把帝政之终结,说成是民国之始基,忽略了革命党人武昌首义、14省区响应所造成的革命大局,故D项正确;材料无法体现中华民国政体形式紧跟世界潮流,排除A项;《中华民国临时约法》是孙中山在1912年3月发布,清帝退位是在1912年2月12日,排除B项;材料没有体现清政府授权袁世凯组织共和政府,排除C项。

32.【答案】C

【解析】根据题干时间及报道的内容可知,此时社会主义改造进入到攻坚阶段,故C正确;材料仅是个案,没有阐明原理,故A项错误;1956年底三大改造的完成标志着我国社会主义制度确立,B项错误;土地改革运动是在1950~1952年,与题干时间不符,排除D。

33.【答案】B

【解析】观察图片可知,城市化率出现最大幅度下降是在1962年前后。1960年中央提出“调整、巩固、充实、提高”的方针,对“大跃进”时期农轻重比例进行调整,发展轻工业和农业,控制重工业的发展速度,特别是钢铁工业的发展速度,随着重工业比重的下降,城镇人口比重也下降,故B项正确;三年困难时期是1959~1961年,但人口减少与城市化率本身没有太大的关系,故A项错误;上山下乡出现在“文化大革命”期间,时间不符,故C项错误;城市化率下降是在经济建设方面纠“左”的表现,故D项错误。

34.【答案】A

【解析】解题时需要紧扣“1958年”“加速实现该项目”“青年同志也要求项目提前并确定具体合成对象”科学领域存在大跃进的风气,再 “结合1965年最终合成”说明了推动了科技的发展,故A项正确;材料中仅是涉及到上海、北京,无法说明在全国掀起高潮,故B项排除;材料中仅是阐释青年的要求,并不能说明其是主要的科研力量,故C项排除;材料中无“政府加大投入”的表述,故D项排除。

35.B.

41、(25分)阅读材料,回答问题:

【答案】(1)变化:17世纪“夷”指夷族,包藏祸心,妄图“以夷变夏”;鸦片战争前“夷”即是野蛮人;1842年魏源“夷”有奇士、良友之意;1858年中国人不许提“夷”,改称为“洋”;1858年后称为“泰西”与中国并行。(5分)

原因:西方列强入侵,天朝上国梦想的破灭;部分中国人开眼看世界,开始客观认识西方世界;西方列强政治、经济、文化入侵;中国主权丧失,被迫屈服于列强。(8分)

(2)评:是农耕文明的产物,具有“差序包容”性,蕴含了中国传统文化和价值观,为东亚、东南亚等地区的文明进步做出贡献;(4分)

冲击:近代中国主权丧失,被迫卷入工业文明主导的世界体系;中国人民更新“天下观”,不断探索“救亡图存”“保国保民”,以自立于世界之林。(8分)

42【答案】示例 1 观点:近代有识之士对博览会的认识具有较强的时代性。在 19 世纪六七十年代,中国开始开展洋务运动,强调“自强”,创办近代工业,因而对博览会上西方所展陈的机器和技艺十分感兴趣,认为博览会,“聚珍、赛奇、奇巧”可以“广物产,通有无”等。20 世纪初,随着中国民族工业的发展,“维新变法”和清末新政的推动,出现了“实业救国”思想,开始重视博览会开发民智和收回利权的意义。近代有识之士对博览会的认知与近代中国时代发展密切相联。

示例 2 观点:近代有识之士对博览会的认识具有不断深入的取向。19 世纪六七十年代,洋务运动开展不久,对西方先进的技艺充满好奇,对博览会的认识集中在“聚珍、赛奇、奇巧”上。到 19 世纪末,民族工业有了进一步发展,《马关条约》进一步把中国推向了半殖民地半封建社会的深渊,有识之士逐渐认识到挽回利权的重要性,对博览会的认识也逐渐发展到其对“商战”的重要性上。近代有识之士对博览会的认识随着时代的发展不断深入。

44. 【答案】(1)节日放假制度化,普遍化;节假日种类多,总天数多;突出传统习俗;带有皇权色彩受宗教影响。(8分)

(2)弘扬节日文化传统;丰富社会公共生活,增加社会开放程度;对后世影响深远。(1点3分,2点5分,3点7分)

45【答案】(1)特点:把实地考査与遵循自然規律相结合;把治水科学与天人合一哲学思想相结合;把水利系统性综合性与灌溉实用性相结合;把水利工程建设与维修养护制度相结合。(8分)

(2)意义:解除了秦蜀郡“水沫之害”,并促使成都平原沃野千里;保障了小农经济持续发展,并为秦国统一奠定了物质基础;都江堰修建及其维修工程,彰显我国水利工匠的科学精神体现中古代人民的勤劳智慧;李冰水利事业成就为后代政府提供借鉴,并不断发扬壮大。(1点3分,2点5分,3点7分)

同课章节目录