人教部编版七年级历史上册 第16课 三国鼎立 导学案(含答案)

文档属性

| 名称 | 人教部编版七年级历史上册 第16课 三国鼎立 导学案(含答案) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-11-04 16:08:45 | ||

图片预览

文档简介

第四单元

三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

第16课

三国鼎立

本课目标

重点:官渡之战、赤壁之战、三国鼎立局面形成。

难点:三国鼎立局面形成的过程。

名师点睛

【释疑解难】

三国鼎立局面的形成及影响。

(1)形成:赤壁之战奠定了三国鼎立局面形成的基础,三国鼎立局面的形成是在曹操去世后。220年,

曹丕废汉献帝建立魏国,此后刘备、孙权相继建国,三国鼎立局面形成。

(2)影响:三国鼎立局面是东汉末年军阀混战的结果,处于从分裂割据走向逐步统一的过渡阶段。当时并存的三个政权,为了战胜对方,都采取了一系列措施恢复和发展生产。因此,与东汉末年“白骨露于野,千里无鸡鸣”的惨状相比,三国时期确实是历史的进步,符合人民渴望社会安定的要求。由于当时的政治、经济等原因,曹、刘、孙三股政治势力谁也无法马上统一全国。

【易错警示】

1.曹操生活在东汉末年,不是三国时期;魏国的建立者是曹丕,不是曹操。

2.官渡之战,为曹操统一北方打下了基础;赤壁之战,为三国鼎立局面的形成奠定了基础。

课前感新知

一、官渡之战

1.背景:____末期,占据河南一带的____势力逐渐壮大起来,占据黄河以北的____实力强大。

2.经过:____年,双方在____进行决战,曹操大败袁绍。

3.影响:为曹操统一____打下基础。

二、赤壁之战

4.原因:____年,曹操准备消灭南方的割据势力,统一全国。

5.经过:曹军与孙刘联军在____对峙。周瑜采用____打败曹军。

6.影响:为________局面的形成奠定了基础。

三、三国鼎立

7.形成:220年,____废掉汉献帝,在____称帝,国号____。____年,刘备在____称帝,国号____,史称蜀汉。____年,____称帝,吴国建立,定都建业。

8.发展:曹魏重视农业生产,孙吴开发江东,并加强了大陆与____的联系,蜀汉加速了____地区的开发。

课内夯基础

知识点1

官渡之战

1.东汉末年,曹操在封建军事集团割据混战中取得政治优势地位的原因是(

)

A.挟持汉献帝,“挟天子以令诸侯”

B.招募流民垦荒,组织士兵耕田,势力不断增强

C.奖励农耕得到劳动人民的支持

D.官渡之战,打败强敌袁绍

2.下图是“中国古典文学名著《三国演义》官渡之战”的纪念金币。下列有关官渡之战的叙述正确的是(

)

A.发生在三国时期

B.袁绍战死

C.发生在公元前200年

D.曹军火烧袁军粮草

知识点2

赤壁之战

3.三顾茅庐的典故出自东汉末年的襄阳,这位曾在茅庐中居住的历史人物,其突出贡献是(

)

A.建立西汉

B.建立西晋

C.巩固蜀汉政权

D.建立东汉

4.这是一次以“苦肉计”“草船借箭”而脍炙人口的战役,它为三国鼎立局面的形成奠定了基础,这次战役是(

)

A.长平之战

B.巨鹿之战

C.官渡之战

D.赤壁之战

知识点3

三国鼎立

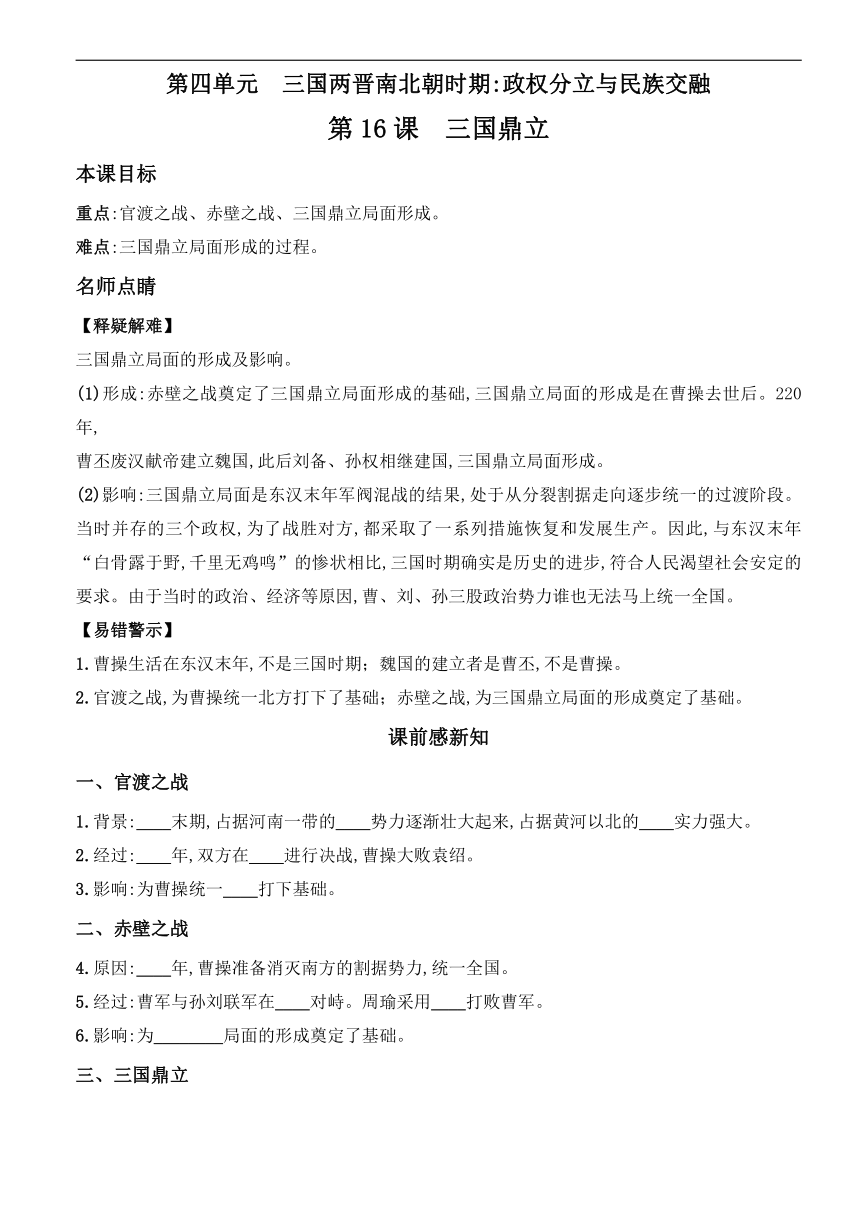

5.右图所示局面中的魏国定都于(

)

A.长安

B.建业

C.成都

D.洛阳

6.公元230年,孙权派将军卫温率领万人船队到达台湾,加强了大陆和台湾的联系。当时的台湾被称作(

)

A.台湾

B.夷洲

C.琉球

D.柴桑

7.(莱芜市中考)三国鼎立局面形成后,各国统治者都重视发展生产,其中蜀国在丞相诸葛亮的治理下取得的突出成就是(

)

A.大力兴修水利

B.发展海外贸易

C.造船业发达

D.丝织业兴旺

8.阅读材料,回答问题。

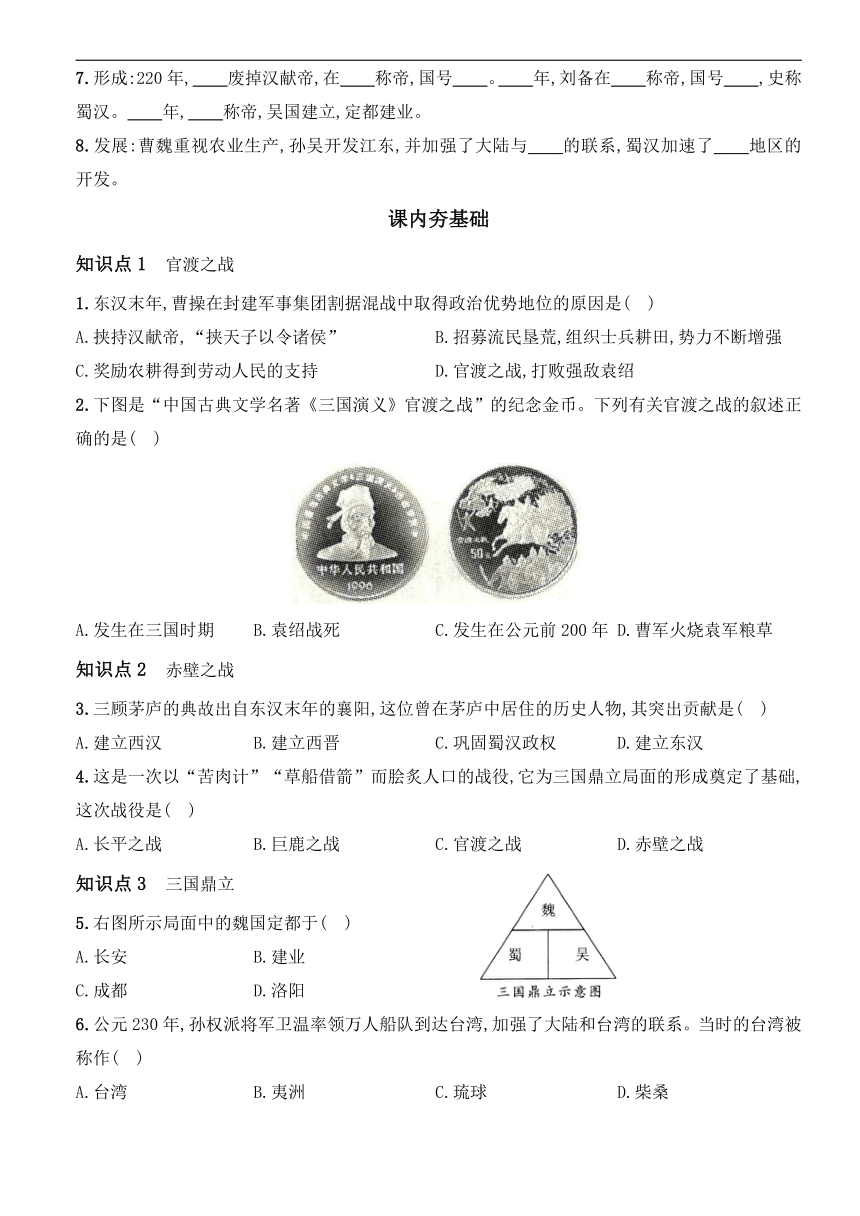

材料一

材料二

(1)材料一“三国鼎立”局面形成的标志是什么?材料二反映的史实是什么?

(2)依据材料一、二,分析三国鼎立局面形成的原因。

课外提能力

1.官渡之战中,袁绍10万大军输给了只有三四万人的曹操;8年后,曹操20余万大军却输给了不足5万人的孙刘联军。在这两次战争中失败一方主观上的共同原因是(

)

A.士兵不习水战

B.骄傲轻敌

C.后方起兵

D.士兵疲惫

2.电视剧《三国》的热播引起了人们对曹操的关注。下列与曹操有关的史实是(

)

①招贤纳士

②官渡之战

③赤壁之战

④自立为帝

A.①②③

B.①③④

C.②③④

D.①②④

3.某班同学在学习官渡之战和赤壁之战时展开讨论,分析出两次战争的一些共同点,其中分析正确的观点是(

)

①都是历史上以少胜多的著名战役

②都与曹操有关

③都是正义的一方获胜

④都导致了三国鼎立局面的最终形成

A.①②B.②③C.①③.③④

4.下列对三国鼎立局面形成的评价,符合历史发展趋势的一项是(

)

A.局部统一,为大一统创造了条件

B.战乱频繁,严重破坏了社会经济

C.政权割据,形成了国家分裂局面

D.破坏了民族关系,不利于民族融合

5.阅读下列材料,回答问题。

材料一

“收二川,排八阵,七擒六出,五丈原前点四十九盏明灯,一心只为酬三顾;取西蜀,定南蛮,东和北拒,中军帐里变金木土革爻卦,水面偏能用火攻。”

材料二

“今曹已拥百万之众,挟天子以令诸侯,此诚不可与争锋。权据有江东,已历三世,国险而民附,贤能为之用,此可以为援而不可图也。”

材料三

(1)材料一所赞颂的人是谁?“东和北拒”“水面偏能用火攻”分别指什么?

(2)材料二是给谁提的什么建议?该建议是否正确?请用史实说明。

(3)请你根据材料三写出图中三个字母所代表的政权。图中这一局面的形成是历史的进步还是倒

退,为什么?

课后深探究

6.曹操在历史上是一个有争议的人物。在学完《三国鼎立》这一课后,历史兴趣小组对曹操进行了一系列的研究,请你一起参与到活动中来吧!

【史料记载】

材料一

毛玠对曹操说现在应当尊奉天子,并打着天子的旗号来命令那些不肯臣服的人,同时

要注意发展生产,积蓄军事力量,这样就可以实现称霸天下的大业。”曹操诚恳地采纳了他的建议。

材料二

沮授对袁绍说:现在应当把皇帝接来,定都邺城。控制住皇帝,并打着天子的旗号来命令诸侯,招兵买马,发展实力,讨伐那些不听从命令的人,这样就没有人能够抵挡我们了。”袁绍没有

采纳他的建议。

(1)材料一、二中毛玠和沮授提出的主要建议是什么?结果如何?造成怎样的不同历史结局?

(2)从材料一、二中,我们获得的启示是什么?

【众说纷纭】

曹操是“治世之能臣,乱世之奸雄”。

——东汉名士

名为汉相,实为汉贼。

——小说家

我们讲到曹操,很容易就联想到《三国演义》,进而想起戏台上那一位花面的奸臣,但这不是观察曹操的真正方法。历史上的曹操与戏曲小说里的曹操是不相同的,应该还曹操以本来的历史面目。

一—鲁迅

(3)通过以上对曹操的研究,请你来客观地评价一下曹操,还曹操以本来的历史面目。

史料拓展

三顾茅庐

东汉末年,诸葛亮居住在隆中的茅庐里。谋士徐庶向刘备推荐说:“诸葛亮是个奇才。”刘备为了请诸葛亮帮助自己打天下,就同关羽、张飞一起去请他出山。可是诸葛亮不在家,刘备只好留下姓名,怏怏不乐地回去了。隔了几天,刘备打听到诸葛亮回来了,又带着关羽、张飞冒着风雪前去。哪知诸葛亮又出门了,刘备他们又白跑了一趟。刘备第三次去隆中,终于见到了诸葛亮。在交谈中,诸葛亮对天下形势作了非常精辟的分析,刘备对此十分叹服。

刘备“三顾茅庐”,使诸葛亮非常感动,答应出山相助。在诸葛亮的辅佐下,刘备打了不少胜仗,奠定了蜀汉的国基。

成语“三顾茅庐”由此而来,比喻访贤求才,真心诚意地邀请别人。

【参考答案】

课前感新知

1.东汉

曹操

袁绍

2.200

官渡

3.北方

4.208

5.赤壁

火攻

6.三国鼎立

7.曹丕

洛阳

魏

221

成都

汉

229

孙权

8.台湾

西南

课内夯基础

1.A

2.D

3.C

4.D

5.D

6.B

7.D

8.(1)答:标志:公元229年,孙权称帝,吴国建立,定都建业。史实:魏、蜀、吴三国积极发展经济。

(2)答:地理位置造成了三国的相对隔绝;三国的经济发展为三国的存在打下了坚实的物质基础;

赤壁之战表明三方各自的军事实力不足以消灭其他势力。

课外提能力

1.B

2.A

3.A

4.A

5.(1)答:诸葛亮。“东和北拒”是指确定联孙抗曹的战略;“水面偏能用火攻”是指赤壁之战,周瑜采纳黄盖建议火烧曹军。

(2)答:刘备;联孙抗曹。正确,因为赤壁之战中孙刘联军大败曹军,奠定了三国鼎立的基础。

(3)答:A:蜀;B:吴;C:魏。进步,理由:三国在各自的统治区域内加强管理,发展了经济;促进了民

族融合和社会进步,为后世的统一创造条件。

退步,理由:这一时期政治格局处于分裂状态;三国都发展军力,相互间的战争给人民带来一定的灾难。(言之有理即可)

课后深探究

6.(1)答:挟天子以令诸侯。曹操听取毛玠建议,把汉献帝从洛阳接到了许,从而取得了政治上的主动;袁绍未听取沮授建议,在政治上陷入被动。曹操势力日益壮大,在官渡之战中,以少胜多,大败袁绍,为统一北方奠定了基础。

(2)答:统治者要善于谏,并能谋善断,唯才是举等

(3)答:曹操能谋善断,唯才是举,重视农耕,大兴屯田,统一北方并发展了北方的经济,是一位杰出的政治家和军事家。

三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

第16课

三国鼎立

本课目标

重点:官渡之战、赤壁之战、三国鼎立局面形成。

难点:三国鼎立局面形成的过程。

名师点睛

【释疑解难】

三国鼎立局面的形成及影响。

(1)形成:赤壁之战奠定了三国鼎立局面形成的基础,三国鼎立局面的形成是在曹操去世后。220年,

曹丕废汉献帝建立魏国,此后刘备、孙权相继建国,三国鼎立局面形成。

(2)影响:三国鼎立局面是东汉末年军阀混战的结果,处于从分裂割据走向逐步统一的过渡阶段。当时并存的三个政权,为了战胜对方,都采取了一系列措施恢复和发展生产。因此,与东汉末年“白骨露于野,千里无鸡鸣”的惨状相比,三国时期确实是历史的进步,符合人民渴望社会安定的要求。由于当时的政治、经济等原因,曹、刘、孙三股政治势力谁也无法马上统一全国。

【易错警示】

1.曹操生活在东汉末年,不是三国时期;魏国的建立者是曹丕,不是曹操。

2.官渡之战,为曹操统一北方打下了基础;赤壁之战,为三国鼎立局面的形成奠定了基础。

课前感新知

一、官渡之战

1.背景:____末期,占据河南一带的____势力逐渐壮大起来,占据黄河以北的____实力强大。

2.经过:____年,双方在____进行决战,曹操大败袁绍。

3.影响:为曹操统一____打下基础。

二、赤壁之战

4.原因:____年,曹操准备消灭南方的割据势力,统一全国。

5.经过:曹军与孙刘联军在____对峙。周瑜采用____打败曹军。

6.影响:为________局面的形成奠定了基础。

三、三国鼎立

7.形成:220年,____废掉汉献帝,在____称帝,国号____。____年,刘备在____称帝,国号____,史称蜀汉。____年,____称帝,吴国建立,定都建业。

8.发展:曹魏重视农业生产,孙吴开发江东,并加强了大陆与____的联系,蜀汉加速了____地区的开发。

课内夯基础

知识点1

官渡之战

1.东汉末年,曹操在封建军事集团割据混战中取得政治优势地位的原因是(

)

A.挟持汉献帝,“挟天子以令诸侯”

B.招募流民垦荒,组织士兵耕田,势力不断增强

C.奖励农耕得到劳动人民的支持

D.官渡之战,打败强敌袁绍

2.下图是“中国古典文学名著《三国演义》官渡之战”的纪念金币。下列有关官渡之战的叙述正确的是(

)

A.发生在三国时期

B.袁绍战死

C.发生在公元前200年

D.曹军火烧袁军粮草

知识点2

赤壁之战

3.三顾茅庐的典故出自东汉末年的襄阳,这位曾在茅庐中居住的历史人物,其突出贡献是(

)

A.建立西汉

B.建立西晋

C.巩固蜀汉政权

D.建立东汉

4.这是一次以“苦肉计”“草船借箭”而脍炙人口的战役,它为三国鼎立局面的形成奠定了基础,这次战役是(

)

A.长平之战

B.巨鹿之战

C.官渡之战

D.赤壁之战

知识点3

三国鼎立

5.右图所示局面中的魏国定都于(

)

A.长安

B.建业

C.成都

D.洛阳

6.公元230年,孙权派将军卫温率领万人船队到达台湾,加强了大陆和台湾的联系。当时的台湾被称作(

)

A.台湾

B.夷洲

C.琉球

D.柴桑

7.(莱芜市中考)三国鼎立局面形成后,各国统治者都重视发展生产,其中蜀国在丞相诸葛亮的治理下取得的突出成就是(

)

A.大力兴修水利

B.发展海外贸易

C.造船业发达

D.丝织业兴旺

8.阅读材料,回答问题。

材料一

材料二

(1)材料一“三国鼎立”局面形成的标志是什么?材料二反映的史实是什么?

(2)依据材料一、二,分析三国鼎立局面形成的原因。

课外提能力

1.官渡之战中,袁绍10万大军输给了只有三四万人的曹操;8年后,曹操20余万大军却输给了不足5万人的孙刘联军。在这两次战争中失败一方主观上的共同原因是(

)

A.士兵不习水战

B.骄傲轻敌

C.后方起兵

D.士兵疲惫

2.电视剧《三国》的热播引起了人们对曹操的关注。下列与曹操有关的史实是(

)

①招贤纳士

②官渡之战

③赤壁之战

④自立为帝

A.①②③

B.①③④

C.②③④

D.①②④

3.某班同学在学习官渡之战和赤壁之战时展开讨论,分析出两次战争的一些共同点,其中分析正确的观点是(

)

①都是历史上以少胜多的著名战役

②都与曹操有关

③都是正义的一方获胜

④都导致了三国鼎立局面的最终形成

A.①②B.②③C.①③.③④

4.下列对三国鼎立局面形成的评价,符合历史发展趋势的一项是(

)

A.局部统一,为大一统创造了条件

B.战乱频繁,严重破坏了社会经济

C.政权割据,形成了国家分裂局面

D.破坏了民族关系,不利于民族融合

5.阅读下列材料,回答问题。

材料一

“收二川,排八阵,七擒六出,五丈原前点四十九盏明灯,一心只为酬三顾;取西蜀,定南蛮,东和北拒,中军帐里变金木土革爻卦,水面偏能用火攻。”

材料二

“今曹已拥百万之众,挟天子以令诸侯,此诚不可与争锋。权据有江东,已历三世,国险而民附,贤能为之用,此可以为援而不可图也。”

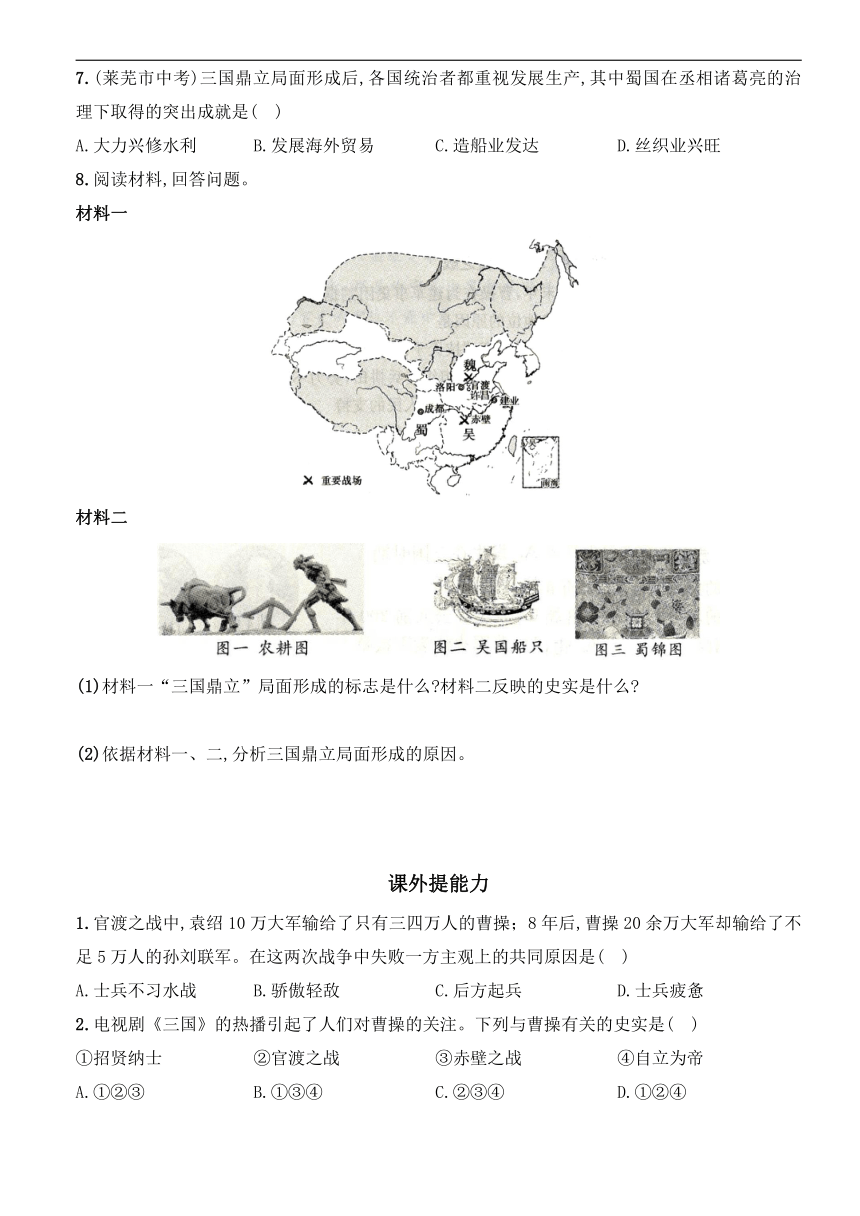

材料三

(1)材料一所赞颂的人是谁?“东和北拒”“水面偏能用火攻”分别指什么?

(2)材料二是给谁提的什么建议?该建议是否正确?请用史实说明。

(3)请你根据材料三写出图中三个字母所代表的政权。图中这一局面的形成是历史的进步还是倒

退,为什么?

课后深探究

6.曹操在历史上是一个有争议的人物。在学完《三国鼎立》这一课后,历史兴趣小组对曹操进行了一系列的研究,请你一起参与到活动中来吧!

【史料记载】

材料一

毛玠对曹操说现在应当尊奉天子,并打着天子的旗号来命令那些不肯臣服的人,同时

要注意发展生产,积蓄军事力量,这样就可以实现称霸天下的大业。”曹操诚恳地采纳了他的建议。

材料二

沮授对袁绍说:现在应当把皇帝接来,定都邺城。控制住皇帝,并打着天子的旗号来命令诸侯,招兵买马,发展实力,讨伐那些不听从命令的人,这样就没有人能够抵挡我们了。”袁绍没有

采纳他的建议。

(1)材料一、二中毛玠和沮授提出的主要建议是什么?结果如何?造成怎样的不同历史结局?

(2)从材料一、二中,我们获得的启示是什么?

【众说纷纭】

曹操是“治世之能臣,乱世之奸雄”。

——东汉名士

名为汉相,实为汉贼。

——小说家

我们讲到曹操,很容易就联想到《三国演义》,进而想起戏台上那一位花面的奸臣,但这不是观察曹操的真正方法。历史上的曹操与戏曲小说里的曹操是不相同的,应该还曹操以本来的历史面目。

一—鲁迅

(3)通过以上对曹操的研究,请你来客观地评价一下曹操,还曹操以本来的历史面目。

史料拓展

三顾茅庐

东汉末年,诸葛亮居住在隆中的茅庐里。谋士徐庶向刘备推荐说:“诸葛亮是个奇才。”刘备为了请诸葛亮帮助自己打天下,就同关羽、张飞一起去请他出山。可是诸葛亮不在家,刘备只好留下姓名,怏怏不乐地回去了。隔了几天,刘备打听到诸葛亮回来了,又带着关羽、张飞冒着风雪前去。哪知诸葛亮又出门了,刘备他们又白跑了一趟。刘备第三次去隆中,终于见到了诸葛亮。在交谈中,诸葛亮对天下形势作了非常精辟的分析,刘备对此十分叹服。

刘备“三顾茅庐”,使诸葛亮非常感动,答应出山相助。在诸葛亮的辅佐下,刘备打了不少胜仗,奠定了蜀汉的国基。

成语“三顾茅庐”由此而来,比喻访贤求才,真心诚意地邀请别人。

【参考答案】

课前感新知

1.东汉

曹操

袁绍

2.200

官渡

3.北方

4.208

5.赤壁

火攻

6.三国鼎立

7.曹丕

洛阳

魏

221

成都

汉

229

孙权

8.台湾

西南

课内夯基础

1.A

2.D

3.C

4.D

5.D

6.B

7.D

8.(1)答:标志:公元229年,孙权称帝,吴国建立,定都建业。史实:魏、蜀、吴三国积极发展经济。

(2)答:地理位置造成了三国的相对隔绝;三国的经济发展为三国的存在打下了坚实的物质基础;

赤壁之战表明三方各自的军事实力不足以消灭其他势力。

课外提能力

1.B

2.A

3.A

4.A

5.(1)答:诸葛亮。“东和北拒”是指确定联孙抗曹的战略;“水面偏能用火攻”是指赤壁之战,周瑜采纳黄盖建议火烧曹军。

(2)答:刘备;联孙抗曹。正确,因为赤壁之战中孙刘联军大败曹军,奠定了三国鼎立的基础。

(3)答:A:蜀;B:吴;C:魏。进步,理由:三国在各自的统治区域内加强管理,发展了经济;促进了民

族融合和社会进步,为后世的统一创造条件。

退步,理由:这一时期政治格局处于分裂状态;三国都发展军力,相互间的战争给人民带来一定的灾难。(言之有理即可)

课后深探究

6.(1)答:挟天子以令诸侯。曹操听取毛玠建议,把汉献帝从洛阳接到了许,从而取得了政治上的主动;袁绍未听取沮授建议,在政治上陷入被动。曹操势力日益壮大,在官渡之战中,以少胜多,大败袁绍,为统一北方奠定了基础。

(2)答:统治者要善于谏,并能谋善断,唯才是举等

(3)答:曹操能谋善断,唯才是举,重视农耕,大兴屯田,统一北方并发展了北方的经济,是一位杰出的政治家和军事家。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史