语文:《现代诗歌二首(四)》课件(语文版必修1)

文档属性

| 名称 | 语文:《现代诗歌二首(四)》课件(语文版必修1) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 语文版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2011-10-17 19:20:12 | ||

图片预览

文档简介

(共44张PPT)

我遥望……

——曾卓

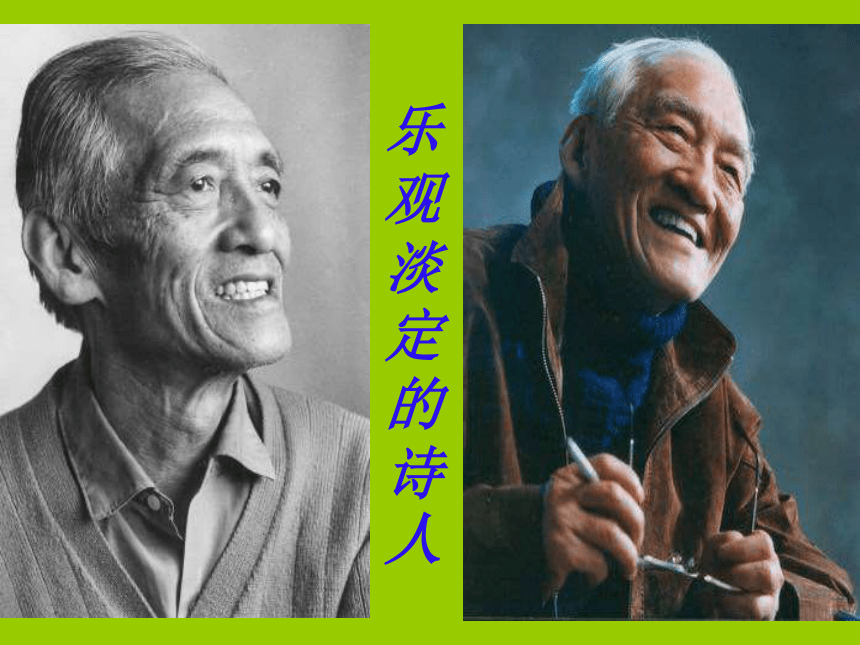

乐观淡定的诗人

曾卓,原名曾庆冠。笔名还有柳红、马莱、阿文、方宁、方萌、林薇等湖北省黄陂县人。1922年3月5日出生于武汉。1936年10月参加中华民族先锋队。1938年3月参加中国共产党。1938年夏,流亡到重庆继续求学。1947年夏毕业于中央大学历史系。解放后,曾任《长江日报》副社长,武汉市文联常务副主席。1955年5月,因牵涉到所谓“胡风集团”问题受到审查。1979年12月平反。后当选为中国作家协会理事,湖北省作协副主席,武汉市文联副主席。1988年离休。

曾任中国作协名誉委员,中国新诗学会副会长,武汉市作协名誉主席。1939年春开始发表作品。1941年与友人邹获帆等合编《诗垦地丛刊》。1947年到1949年主编汉口《大刚报》文艺副刊《长江》。

诗人生平简介

重要诗文集

诗集

《门》《悬崖边的树》《老水手的歌》(获全国第二届优秀新诗诗集奖)《曾卓抒情诗选》等;

散文集

《痛苦与欢乐》《美的寻求者》《让火燃着》《听笛人手记》(获新时期全国优秀散文集奖)等;另有诗论集《诗人的两翼》、剧作集《处女的心》、《曾卓文集》3卷等。

诗人书影

第一节:年轻时对未来的遥望和想象

鉴赏诗歌

第二节:年老时对过去的回望,辨认和感叹

一、整体理解和把握

总起来看,诗人在短短的一首诗中表达了自己对人生的认识与理解,寄寓着深深的人生感慨。

二、两个比喻的妙处

1、遥望六十岁,像遥望一个远在异国的港口

年轻时遥望未来,对未来充满好奇, 渴望到达,因此六十岁好象是个“远在异国的港口”,神秘而充满诱惑,深深吸引着年轻的诗人。

2、有时回头遥望我年轻的时候,像遥望迷失在烟雾中的故乡

经历了漫长而曲折的人生之后, 巨大的变化令人难以置信,所以回头遥望过去时,不免产生一种难以辨认和迷惘伤感的情绪,甚至是人生如梦的至深感叹。

三、艺术特色

1、今昔对比,回环复沓。

年轻时盼年老,年老时忆年轻。人生的两次“遥望”,在今昔对比中,实现了时空转换,画下了一个圆满的圆;同时寓无限于有限,获得了尺幅千里的艺术效果。

全诗以“航海远行”这一中心比喻贯穿始终。接着将生活喻为“海洋”,于是“六十岁”相对于年轻的“我”,自然就是一个“远在异国的港口”,神秘而又充满诱惑。人生路上的“悲欢离合”当然就是航行中的“狂风暴雨,惊涛骇浪”。这些比喻密切联系,和谐统一,组成了一条意蕴丰富、摇曳多姿的比喻链,自然贴切,精妙传神。

2、设喻精巧,和谐贴切。

3、意境深远,耐人寻味。

本诗篇幅虽然短小,但其所表达的哲理耐人寻味。既要勇敢地冲向未来,追求理想;又要珍重前行路上的每一段时光。只有这样,在回首往事的时候,才能无怨无悔,无所遗憾。

探 究 玩 味

1、意象(形象、意境)是诗歌的灵魂,是什么使本诗获得了耐人寻味的艺术魅力?

无论什么样的文学体裁,总要或叙事,或传情,或明理。而这首微型诗,篇幅极为短小,但却寄寓丰富,感慨深沉。如此深刻的艺术魅力,得益于“人生是一次航行”这一核心比喻,以及由此衍生的诸多比喻,形成了一条比喻链,而这条比喻链就是一组丰富多样的意象群。诗人巧妙的比喻,形成了繁复多样的意象,再加上意象中寄寓的人生哲理和感悟,这首体制短小的微型诗便获得了耐人寻味的艺术魅力!

2、这首诗侧重于哲理表达,还是感情抒发?

诗言情,这是中国传统诗歌集体认同的艺术旨归,这当然没有错。但是这并不是说诗歌就没有揭示哲理的任务,而是说诗歌最主要的任务是“言情”。这首诗最为核心的艺术任务,就是传达诗人对于人生的深刻体悟、认识和理解,因此上更侧重于哲理表达。

拓展延伸

仿写微型哲理诗

请用下列意象仿写微型哲理诗,一个意象作一首:

1、玫瑰 2、钻天杨 3、石榴 4、竹笋 5、根 6、落叶 7、藤 8、牵牛花 9、月亮 10、路 11、河床 12、爆竹 13、哈哈镜 14、钉子 15、门 16、蜗牛

微型哲理诗展示

1、玫瑰 最懂得防御的意义 才盛开出一团艳丽

2、钻天杨 活着,就要钻上霄汉 把生命的信念 托上云天

3、石榴 被火红的渊博 挤裂了脑壳

4、竹笋 用瘦骨嶙峋的躯干 削尖脑袋使劲 往上窜

5、根

深深地扎下去

是为了高高地

挺起来

6、落叶

叶子落下树梢

希望长上枝头

7、藤

奴性的攀附

注定不能成为

栋梁

8、牵牛花

一路上贪图鲜花盛开的虚荣

最终却没有一棵丰硕的果实

9、月亮

夜给胸前

戴朵素洁的白花 就能掩盖住 内心的丑恶么

10、路

在肆意的践踏中变得坚实 在咒骂的脚步声中 伸向远方

11、河床

一旦抬高自己

必定伤害别人

12、爆竹

为博得旁观者的喝采

粉碎了

自己的生命

13、哈哈镜

扭曲的魂灵 怎能反映出真实的 面容

14、钉子

总是在被动的 挨打中 艰难地行进

15、门

任何高贵的头颅

都必须 在你面前低头

16、蜗牛

一生也走不出

封闭的窠

微型哲理诗略说

张励志先生的《桃花》只有两句:“昨晚刚写出来几首小诗,一清早蜜蜂就抢着在读了。” 好的微型哲理诗,就是一朵朵这样的 “桃花”!

微型哲理诗的首要特征就是惜字如金。“别以为我身材苗条/鸟就不买我的账/风老是欺负我/亲一口就跑”(张励志《翠竹》),着墨不多,耐人寻味;“坏就坏在根上”(白莎《枯树》),透过事物表象的“枯”,一针见血地揭示出其内在本质的“坏”;“每句空喊都炫耀自己的权威”(黄淮《雷》),把那种空有一副丑皮囊却仗借权力、虚张声势、自我炫耀的“假大空”形象刻画得淋漓尽致;“‘富’起来的都该嘉奖么?”(鲁行《鼠》),只一句反诘,却催人深思。

第三是干预生活。哲理诗蕴含的理趣陈旧,不能让当下的人们从中得到现实的启迪,这叫远离生活,这实在是不可取的。林希先生的《土》却不是这样。“附着在大地上/你是土壤/飘浮在空间里/你是尘埃”,短短几句,劝勉世人不要浮华,有着沉甸甸的现实意义。 张励志的《豆芽》是这样的——“好端端的子儿/无奈被人放进水缸/浸泡几天几夜变成/白发苍苍老头——/长长的胡子/瘦瘦的身材/不像人也不像鬼/差强人意被逼/推向市场/可怜巴巴地/出卖形象/兜售青脆”。这首诗可使读者立即联想到被逼 “出卖形象”侵害人权的种种罪恶交易。《喇叭》:“说了一辈子的话,哪一句是你的?” 《塑料花》:“蜜蜂说:人如果执意以假乱真,人类终归无蜜可吃。”

其次是形象新颖。贾长厚的《浪》:“不管是什么风/都跟着起哄。”请看张励志的《帆》《牛》《小溪》,《帆》:“一只击浪的蝶。”《牛》:“出生时吃奶,长大了吃草,老迈了吃刀!” 《小溪》:“倒下是张琴,站起是瀑布。”

第四是形象与哲理水乳交融。我们来看穆仁的《麻将牌》:“把日子砌起来/打出去/最后手上留下一张白板!”短诗先是描摹了打麻将的形象:把丰富多彩的灿烂日子“砌起来”又“打出去”;而年复一年的挥手之间生活只能成为“一张白板”。形象与哲理,可谓水乳交融。“把腰弯下去/让日子站起来”(谭朝春《有感于拾破烂》),这一“弯”一“站”,仅仅只是一个细节的刻画,却足以让我们对这样一个“卑微,但绝不卑鄙;平凡,但绝不平庸”的弱势群体充满深深的敬意。诸如“烛啊,你知道吗?吹灭你的/正是你在黑夜里为它流泪的人”(笔川《烛》)、“死后/心/给主人下酒”(申深《狗的遗嘱》)等等,都让我们在感受形象之余受到哲理的启迪。

总而言之,诗贵含蓄,诗无达诂。 “形象大于思想”,含蓄是诗歌的基本属性。这虽然给解读带来一定的难度,但终究比直白好得多。意大利诗人萨瓦多尔·夸西莫多的《瞬息间便是夜晚》只有三句——“每个人都孤独地站在大地的心脏/被罩在一束阳光下/瞬息间便是夜晚”。 我们可以有两种解读。其一:每个人都自强地站在大地的心脏上,而且还被罩在一束阳光下。但真是如此吗?等着吧,“瞬息间便是夜晚”。其二:虽然我们每个人都孤独地站在大地的心脏,被罩在一束难受的阳光下,但那又怎么样?不要怕它,冬天既然来了,春天还会远吗?已是中午,快到黄昏,凉爽的夜晚还会远吗?当然,我们还可以作其他的解读。

哲学是含蓄的诗,诗是形象的哲学;哲学是人类智慧的诗章,诗是人类形象思维的灿烂花朵。诗意的抒写与哲思的深刻,是双峰并峙的两座完美的高峰。可以说,诗歌若是缺少哲思的璀璨光亮,便意味着肤浅和短命;而哲思如果缺少形象诗意的表达方式,则意味着苍白和颓废。因此,一个人的写作若能够同时达到诗意与哲理的高度融合与和谐统一,那才是一种真正意义上的写作。

曾卓的《我遥望……》就是诗意与哲理高度融合的优秀诗作。请大家课外阅读曾卓的《悬崖边的树》《老水手的歌》的诗章。

同学们:

让你萦胸的哲理感悟去寻找那契合的形象吧!让契合你哲理感悟的形象与你不期而遇吧!微型哲理诗的写作定然会给你带来写作诗歌的快感与冲动,你还等什么呢?拿起你的笔来,用诗歌记录我们的思考,抒发我们的感情,语文园地的诗歌花朵一定会为你盛开!

麦 地

海子

海子(1964-1989),本名查海生,安徽怀宁人。海子,原名查海生,1964年5月出于安徽省怀宁县,一直在农村长大。1979年15岁时就考大了北京大学法律系,在大学期间就开始诗歌创作。1983年在北大毕业后分配到北京中国政法大学哲学教研室工作。1989年3月26日在山海关卧轨自杀,年方25岁。

先看标题。“麦”,《说文》:“芒谷(有芒的

谷。谷,续也)。秋种厚埋,故谓之麦。麦

,金也。金王(旺)而生,火王而死(即秋

生而夏死)。”“地”,《说文》:“元气初分,

轻清阳为天,重浊阴为地,万物所陈列也。

”由是观之,麦地者,生生不息养育生命

之所也。

分析课文:

诗一开头是这样写的:“吃麦子长大的\在

月亮下端着大碗\碗内的月亮\和麦子\一直

没有声响”这里有两个关键意象:麦子,

月亮。麦子是粮食,是人类赖以生存的

物质养料。月亮呢?有人以母性解之,

恐不妥;应当指人类的精神养料、诗性

启迪。“碗内的月亮\和麦子\一直没有声

响”,不就等于在说物质、精神与诗性默

默滋养着我们且一直存在着吗?

接下来的诗句很突兀:“和你俩不一样\在歌

颂麦地时\我要歌颂月亮”“你俩”指谁?后面

有交待,“穷人和富人”——即所有世俗之人

。读海子,我们会越来越发现海子总是以

超越世俗的诗人(非一般所指的写诗之人

)自居的。“歌颂麦地”,是因为麦地是全

人类的生命之源;“歌颂月亮”,则是诗人

还有着非功利的、精神的、灵魂的需要。

第三节:“月亮下\连夜种麦的父亲\身上像

流动的金子”这是灵a与物(肉)的灿烂的

结合体,父亲在给予我们生命的同时,

还给予了我们精神的力量。

第四节:“月亮下\有十二只鸟\飞过麦田\有

的衔起一颗麦粒\有的则迎风起舞,矢口

否认。”鸟对滋养我们生命的麦粒的侵害。

苦难的民族。我们能真切地感受到诗人

那颗悲悯的心!语言则显得轻松而诮皮。

第五节:“看麦子时我睡在地里\月亮照我如

照一口井\家乡的风\家乡的云\收聚翅膀\睡

在我的双肩”因为有鸟对麦粒的侵害,于是

很自然地有了“看”的行动。诗人本属于大

地,自然“睡在地里”。“地”,“我”生命之所、

生命之源啊!“井”喻指“我”精神之幽深,内

涵之丰厚。问君何能尔?有家乡 “风”、“云”

的灵秀为我提供永不衰竭的精神养料啊。

第六节:“麦浪——\天堂的桌子\摆在

田野上\一块麦地。”奇特的想像。衷

心的赞美.生命的麦地。

第七节:“收割季节\麦浪和月光\洗着

快镰刀。”“快”者,畅快、愉快也,不

只是锋利。“麦浪”,丰厚的物质。“月

光”,精神之光。物质的收获带给了

人们精神上的满足。

第八节:“月亮知道我\有时比泥土还要累\

而羞涩的情人\眼前晃动着\麦秸。”请注意

“累”字。泥土乃生命之源。《说文》:“土

,地之吐生物者也。”泥土的伟大无庸置

疑。但诗人竟然说“我\有时比泥土还要累

”。为什么?悲悯之深沉啊。有人说:伟

大是孤独的同义词。信哉斯言!而世俗

的“情人”却没法理解“我”的“累”,她“眼

前晃动着”的,只是世俗的、物质的、

功利的“麦秸”!

第九节:“我们是麦地的心上人\收麦这天

我和仇人\握手言和\我们一起干完活\合上

眼睛,命中注定的一切\此刻a我们心满意

足地接受。”麦地是我们生生不息的生命

之源,在麦地面前,我们——“我和仇人

”都是她的“心上人”,干活吧,她不会厚

此薄彼。而在没有温饱的时候,温饱就

是人们最大的需要。面对一直在默默地

滋养着我们的宝贝的麦子,“仇”是可以

泯的。然后,我们把这一切叫做宿命。

第十节:“妻子们兴奋地\不停用白围裙

\擦手。”物质就是一切!天才的海子,

他竟然能把苦难的民族在苦难的岁月

里的真实反映表现得如此质朴,如此

真切!

第十一节:“这时正当月光普照大地。\我们

各自领着\尼罗河、巴比伦或黄河\的孩子

在河流两岸\在群蜂飞舞的岛屿或平原\洗了

手\准备吃饭。”置身于物质的世界中,诗人

仍在时时关注着作为精神之源的、诗性的

月光,这正是诗人的可贵之处,高贵之处。

“尼罗河、巴比伦或黄河”,代表了人类古老

的文明,正是这些古老的文明,一直在滋

润着人类的精神。“孩子”则预示着希望,

决定着人类的未来。在麦地(岛屿或平

原)的养育下,人类一代又一代地繁衍

生息。

第十二节:“就让我这样把你们包括进

来吧\让我这样说\月亮并不忧伤\月亮

下\一共有两个人\穷人和富人\纽约和

耶路撒冷\还有我\我们三个人\一同梦

到了城市外面的麦地\白杨树围住的\

健康的麦地\健康的麦子\养我性命的

麦子!”物质的差异,带来精神的差

异。“月亮下\一共有两个人\穷人和

富人”,这是海子悲悯的发现,天才

的发现。清醒的“我”,则时时以一个

超越世俗的诗人的形象出现,所以

说“还有我\我们三个人”。

总结:海子,一个孤独的诗人,一个绝望的

诗人,一个生活在他世界的诗人。是的,

在诗中,海子时时表现出与世俗的疏离,

与世俗的对立。也许正是这种疏离与对立

,才使得海子能更深切地感受、觉悟到人

类生存之不易,从而发自肺腑地歌咏作为

人类生命之源、生存之所的“麦地”,感激

作为人类物质养料的“养我性命的麦子”!

《复》 麦地 别人看见你 觉得你温暖, 美丽 我则站在你痛苦质问的中心 被你灼伤 我站在太阳 痛苦的芒上 麦地 神秘的质问者啊 当我痛苦地站在你的面前 你不能说我一无所有 你不能说我两手空空

《讯 问》 在青麦地上跑着 雪和太阳的光芒 诗人, 你无力偿还 麦地和光芒的情义 一种愿望 一种善良 你无力偿还 你无力偿还 一颗放射光芒的星辰 在你头顶寂寞燃烧

海子生前好友诗人西川认为海子的死“意味

着海子从诗歌艺术向行动艺术的急速飞跃。

经过精心的天才策划,他在自杀中完成了

其最纯粹的生命言说和最后的伟大诗篇,

或者说,完成了他的死亡歌谣和死亡绝唱。”

海子为什么要自杀

《体验》/西 川 火车轰隆隆地从铁路桥上开过来。 我走到桥下。我感到桥身在战栗。 因为这里是郊区,并且是在子夜。 我想除了我,不会再有什么人 打算从这桥下穿过。

我遥望……

——曾卓

乐观淡定的诗人

曾卓,原名曾庆冠。笔名还有柳红、马莱、阿文、方宁、方萌、林薇等湖北省黄陂县人。1922年3月5日出生于武汉。1936年10月参加中华民族先锋队。1938年3月参加中国共产党。1938年夏,流亡到重庆继续求学。1947年夏毕业于中央大学历史系。解放后,曾任《长江日报》副社长,武汉市文联常务副主席。1955年5月,因牵涉到所谓“胡风集团”问题受到审查。1979年12月平反。后当选为中国作家协会理事,湖北省作协副主席,武汉市文联副主席。1988年离休。

曾任中国作协名誉委员,中国新诗学会副会长,武汉市作协名誉主席。1939年春开始发表作品。1941年与友人邹获帆等合编《诗垦地丛刊》。1947年到1949年主编汉口《大刚报》文艺副刊《长江》。

诗人生平简介

重要诗文集

诗集

《门》《悬崖边的树》《老水手的歌》(获全国第二届优秀新诗诗集奖)《曾卓抒情诗选》等;

散文集

《痛苦与欢乐》《美的寻求者》《让火燃着》《听笛人手记》(获新时期全国优秀散文集奖)等;另有诗论集《诗人的两翼》、剧作集《处女的心》、《曾卓文集》3卷等。

诗人书影

第一节:年轻时对未来的遥望和想象

鉴赏诗歌

第二节:年老时对过去的回望,辨认和感叹

一、整体理解和把握

总起来看,诗人在短短的一首诗中表达了自己对人生的认识与理解,寄寓着深深的人生感慨。

二、两个比喻的妙处

1、遥望六十岁,像遥望一个远在异国的港口

年轻时遥望未来,对未来充满好奇, 渴望到达,因此六十岁好象是个“远在异国的港口”,神秘而充满诱惑,深深吸引着年轻的诗人。

2、有时回头遥望我年轻的时候,像遥望迷失在烟雾中的故乡

经历了漫长而曲折的人生之后, 巨大的变化令人难以置信,所以回头遥望过去时,不免产生一种难以辨认和迷惘伤感的情绪,甚至是人生如梦的至深感叹。

三、艺术特色

1、今昔对比,回环复沓。

年轻时盼年老,年老时忆年轻。人生的两次“遥望”,在今昔对比中,实现了时空转换,画下了一个圆满的圆;同时寓无限于有限,获得了尺幅千里的艺术效果。

全诗以“航海远行”这一中心比喻贯穿始终。接着将生活喻为“海洋”,于是“六十岁”相对于年轻的“我”,自然就是一个“远在异国的港口”,神秘而又充满诱惑。人生路上的“悲欢离合”当然就是航行中的“狂风暴雨,惊涛骇浪”。这些比喻密切联系,和谐统一,组成了一条意蕴丰富、摇曳多姿的比喻链,自然贴切,精妙传神。

2、设喻精巧,和谐贴切。

3、意境深远,耐人寻味。

本诗篇幅虽然短小,但其所表达的哲理耐人寻味。既要勇敢地冲向未来,追求理想;又要珍重前行路上的每一段时光。只有这样,在回首往事的时候,才能无怨无悔,无所遗憾。

探 究 玩 味

1、意象(形象、意境)是诗歌的灵魂,是什么使本诗获得了耐人寻味的艺术魅力?

无论什么样的文学体裁,总要或叙事,或传情,或明理。而这首微型诗,篇幅极为短小,但却寄寓丰富,感慨深沉。如此深刻的艺术魅力,得益于“人生是一次航行”这一核心比喻,以及由此衍生的诸多比喻,形成了一条比喻链,而这条比喻链就是一组丰富多样的意象群。诗人巧妙的比喻,形成了繁复多样的意象,再加上意象中寄寓的人生哲理和感悟,这首体制短小的微型诗便获得了耐人寻味的艺术魅力!

2、这首诗侧重于哲理表达,还是感情抒发?

诗言情,这是中国传统诗歌集体认同的艺术旨归,这当然没有错。但是这并不是说诗歌就没有揭示哲理的任务,而是说诗歌最主要的任务是“言情”。这首诗最为核心的艺术任务,就是传达诗人对于人生的深刻体悟、认识和理解,因此上更侧重于哲理表达。

拓展延伸

仿写微型哲理诗

请用下列意象仿写微型哲理诗,一个意象作一首:

1、玫瑰 2、钻天杨 3、石榴 4、竹笋 5、根 6、落叶 7、藤 8、牵牛花 9、月亮 10、路 11、河床 12、爆竹 13、哈哈镜 14、钉子 15、门 16、蜗牛

微型哲理诗展示

1、玫瑰 最懂得防御的意义 才盛开出一团艳丽

2、钻天杨 活着,就要钻上霄汉 把生命的信念 托上云天

3、石榴 被火红的渊博 挤裂了脑壳

4、竹笋 用瘦骨嶙峋的躯干 削尖脑袋使劲 往上窜

5、根

深深地扎下去

是为了高高地

挺起来

6、落叶

叶子落下树梢

希望长上枝头

7、藤

奴性的攀附

注定不能成为

栋梁

8、牵牛花

一路上贪图鲜花盛开的虚荣

最终却没有一棵丰硕的果实

9、月亮

夜给胸前

戴朵素洁的白花 就能掩盖住 内心的丑恶么

10、路

在肆意的践踏中变得坚实 在咒骂的脚步声中 伸向远方

11、河床

一旦抬高自己

必定伤害别人

12、爆竹

为博得旁观者的喝采

粉碎了

自己的生命

13、哈哈镜

扭曲的魂灵 怎能反映出真实的 面容

14、钉子

总是在被动的 挨打中 艰难地行进

15、门

任何高贵的头颅

都必须 在你面前低头

16、蜗牛

一生也走不出

封闭的窠

微型哲理诗略说

张励志先生的《桃花》只有两句:“昨晚刚写出来几首小诗,一清早蜜蜂就抢着在读了。” 好的微型哲理诗,就是一朵朵这样的 “桃花”!

微型哲理诗的首要特征就是惜字如金。“别以为我身材苗条/鸟就不买我的账/风老是欺负我/亲一口就跑”(张励志《翠竹》),着墨不多,耐人寻味;“坏就坏在根上”(白莎《枯树》),透过事物表象的“枯”,一针见血地揭示出其内在本质的“坏”;“每句空喊都炫耀自己的权威”(黄淮《雷》),把那种空有一副丑皮囊却仗借权力、虚张声势、自我炫耀的“假大空”形象刻画得淋漓尽致;“‘富’起来的都该嘉奖么?”(鲁行《鼠》),只一句反诘,却催人深思。

第三是干预生活。哲理诗蕴含的理趣陈旧,不能让当下的人们从中得到现实的启迪,这叫远离生活,这实在是不可取的。林希先生的《土》却不是这样。“附着在大地上/你是土壤/飘浮在空间里/你是尘埃”,短短几句,劝勉世人不要浮华,有着沉甸甸的现实意义。 张励志的《豆芽》是这样的——“好端端的子儿/无奈被人放进水缸/浸泡几天几夜变成/白发苍苍老头——/长长的胡子/瘦瘦的身材/不像人也不像鬼/差强人意被逼/推向市场/可怜巴巴地/出卖形象/兜售青脆”。这首诗可使读者立即联想到被逼 “出卖形象”侵害人权的种种罪恶交易。《喇叭》:“说了一辈子的话,哪一句是你的?” 《塑料花》:“蜜蜂说:人如果执意以假乱真,人类终归无蜜可吃。”

其次是形象新颖。贾长厚的《浪》:“不管是什么风/都跟着起哄。”请看张励志的《帆》《牛》《小溪》,《帆》:“一只击浪的蝶。”《牛》:“出生时吃奶,长大了吃草,老迈了吃刀!” 《小溪》:“倒下是张琴,站起是瀑布。”

第四是形象与哲理水乳交融。我们来看穆仁的《麻将牌》:“把日子砌起来/打出去/最后手上留下一张白板!”短诗先是描摹了打麻将的形象:把丰富多彩的灿烂日子“砌起来”又“打出去”;而年复一年的挥手之间生活只能成为“一张白板”。形象与哲理,可谓水乳交融。“把腰弯下去/让日子站起来”(谭朝春《有感于拾破烂》),这一“弯”一“站”,仅仅只是一个细节的刻画,却足以让我们对这样一个“卑微,但绝不卑鄙;平凡,但绝不平庸”的弱势群体充满深深的敬意。诸如“烛啊,你知道吗?吹灭你的/正是你在黑夜里为它流泪的人”(笔川《烛》)、“死后/心/给主人下酒”(申深《狗的遗嘱》)等等,都让我们在感受形象之余受到哲理的启迪。

总而言之,诗贵含蓄,诗无达诂。 “形象大于思想”,含蓄是诗歌的基本属性。这虽然给解读带来一定的难度,但终究比直白好得多。意大利诗人萨瓦多尔·夸西莫多的《瞬息间便是夜晚》只有三句——“每个人都孤独地站在大地的心脏/被罩在一束阳光下/瞬息间便是夜晚”。 我们可以有两种解读。其一:每个人都自强地站在大地的心脏上,而且还被罩在一束阳光下。但真是如此吗?等着吧,“瞬息间便是夜晚”。其二:虽然我们每个人都孤独地站在大地的心脏,被罩在一束难受的阳光下,但那又怎么样?不要怕它,冬天既然来了,春天还会远吗?已是中午,快到黄昏,凉爽的夜晚还会远吗?当然,我们还可以作其他的解读。

哲学是含蓄的诗,诗是形象的哲学;哲学是人类智慧的诗章,诗是人类形象思维的灿烂花朵。诗意的抒写与哲思的深刻,是双峰并峙的两座完美的高峰。可以说,诗歌若是缺少哲思的璀璨光亮,便意味着肤浅和短命;而哲思如果缺少形象诗意的表达方式,则意味着苍白和颓废。因此,一个人的写作若能够同时达到诗意与哲理的高度融合与和谐统一,那才是一种真正意义上的写作。

曾卓的《我遥望……》就是诗意与哲理高度融合的优秀诗作。请大家课外阅读曾卓的《悬崖边的树》《老水手的歌》的诗章。

同学们:

让你萦胸的哲理感悟去寻找那契合的形象吧!让契合你哲理感悟的形象与你不期而遇吧!微型哲理诗的写作定然会给你带来写作诗歌的快感与冲动,你还等什么呢?拿起你的笔来,用诗歌记录我们的思考,抒发我们的感情,语文园地的诗歌花朵一定会为你盛开!

麦 地

海子

海子(1964-1989),本名查海生,安徽怀宁人。海子,原名查海生,1964年5月出于安徽省怀宁县,一直在农村长大。1979年15岁时就考大了北京大学法律系,在大学期间就开始诗歌创作。1983年在北大毕业后分配到北京中国政法大学哲学教研室工作。1989年3月26日在山海关卧轨自杀,年方25岁。

先看标题。“麦”,《说文》:“芒谷(有芒的

谷。谷,续也)。秋种厚埋,故谓之麦。麦

,金也。金王(旺)而生,火王而死(即秋

生而夏死)。”“地”,《说文》:“元气初分,

轻清阳为天,重浊阴为地,万物所陈列也。

”由是观之,麦地者,生生不息养育生命

之所也。

分析课文:

诗一开头是这样写的:“吃麦子长大的\在

月亮下端着大碗\碗内的月亮\和麦子\一直

没有声响”这里有两个关键意象:麦子,

月亮。麦子是粮食,是人类赖以生存的

物质养料。月亮呢?有人以母性解之,

恐不妥;应当指人类的精神养料、诗性

启迪。“碗内的月亮\和麦子\一直没有声

响”,不就等于在说物质、精神与诗性默

默滋养着我们且一直存在着吗?

接下来的诗句很突兀:“和你俩不一样\在歌

颂麦地时\我要歌颂月亮”“你俩”指谁?后面

有交待,“穷人和富人”——即所有世俗之人

。读海子,我们会越来越发现海子总是以

超越世俗的诗人(非一般所指的写诗之人

)自居的。“歌颂麦地”,是因为麦地是全

人类的生命之源;“歌颂月亮”,则是诗人

还有着非功利的、精神的、灵魂的需要。

第三节:“月亮下\连夜种麦的父亲\身上像

流动的金子”这是灵a与物(肉)的灿烂的

结合体,父亲在给予我们生命的同时,

还给予了我们精神的力量。

第四节:“月亮下\有十二只鸟\飞过麦田\有

的衔起一颗麦粒\有的则迎风起舞,矢口

否认。”鸟对滋养我们生命的麦粒的侵害。

苦难的民族。我们能真切地感受到诗人

那颗悲悯的心!语言则显得轻松而诮皮。

第五节:“看麦子时我睡在地里\月亮照我如

照一口井\家乡的风\家乡的云\收聚翅膀\睡

在我的双肩”因为有鸟对麦粒的侵害,于是

很自然地有了“看”的行动。诗人本属于大

地,自然“睡在地里”。“地”,“我”生命之所、

生命之源啊!“井”喻指“我”精神之幽深,内

涵之丰厚。问君何能尔?有家乡 “风”、“云”

的灵秀为我提供永不衰竭的精神养料啊。

第六节:“麦浪——\天堂的桌子\摆在

田野上\一块麦地。”奇特的想像。衷

心的赞美.生命的麦地。

第七节:“收割季节\麦浪和月光\洗着

快镰刀。”“快”者,畅快、愉快也,不

只是锋利。“麦浪”,丰厚的物质。“月

光”,精神之光。物质的收获带给了

人们精神上的满足。

第八节:“月亮知道我\有时比泥土还要累\

而羞涩的情人\眼前晃动着\麦秸。”请注意

“累”字。泥土乃生命之源。《说文》:“土

,地之吐生物者也。”泥土的伟大无庸置

疑。但诗人竟然说“我\有时比泥土还要累

”。为什么?悲悯之深沉啊。有人说:伟

大是孤独的同义词。信哉斯言!而世俗

的“情人”却没法理解“我”的“累”,她“眼

前晃动着”的,只是世俗的、物质的、

功利的“麦秸”!

第九节:“我们是麦地的心上人\收麦这天

我和仇人\握手言和\我们一起干完活\合上

眼睛,命中注定的一切\此刻a我们心满意

足地接受。”麦地是我们生生不息的生命

之源,在麦地面前,我们——“我和仇人

”都是她的“心上人”,干活吧,她不会厚

此薄彼。而在没有温饱的时候,温饱就

是人们最大的需要。面对一直在默默地

滋养着我们的宝贝的麦子,“仇”是可以

泯的。然后,我们把这一切叫做宿命。

第十节:“妻子们兴奋地\不停用白围裙

\擦手。”物质就是一切!天才的海子,

他竟然能把苦难的民族在苦难的岁月

里的真实反映表现得如此质朴,如此

真切!

第十一节:“这时正当月光普照大地。\我们

各自领着\尼罗河、巴比伦或黄河\的孩子

在河流两岸\在群蜂飞舞的岛屿或平原\洗了

手\准备吃饭。”置身于物质的世界中,诗人

仍在时时关注着作为精神之源的、诗性的

月光,这正是诗人的可贵之处,高贵之处。

“尼罗河、巴比伦或黄河”,代表了人类古老

的文明,正是这些古老的文明,一直在滋

润着人类的精神。“孩子”则预示着希望,

决定着人类的未来。在麦地(岛屿或平

原)的养育下,人类一代又一代地繁衍

生息。

第十二节:“就让我这样把你们包括进

来吧\让我这样说\月亮并不忧伤\月亮

下\一共有两个人\穷人和富人\纽约和

耶路撒冷\还有我\我们三个人\一同梦

到了城市外面的麦地\白杨树围住的\

健康的麦地\健康的麦子\养我性命的

麦子!”物质的差异,带来精神的差

异。“月亮下\一共有两个人\穷人和

富人”,这是海子悲悯的发现,天才

的发现。清醒的“我”,则时时以一个

超越世俗的诗人的形象出现,所以

说“还有我\我们三个人”。

总结:海子,一个孤独的诗人,一个绝望的

诗人,一个生活在他世界的诗人。是的,

在诗中,海子时时表现出与世俗的疏离,

与世俗的对立。也许正是这种疏离与对立

,才使得海子能更深切地感受、觉悟到人

类生存之不易,从而发自肺腑地歌咏作为

人类生命之源、生存之所的“麦地”,感激

作为人类物质养料的“养我性命的麦子”!

《复》 麦地 别人看见你 觉得你温暖, 美丽 我则站在你痛苦质问的中心 被你灼伤 我站在太阳 痛苦的芒上 麦地 神秘的质问者啊 当我痛苦地站在你的面前 你不能说我一无所有 你不能说我两手空空

《讯 问》 在青麦地上跑着 雪和太阳的光芒 诗人, 你无力偿还 麦地和光芒的情义 一种愿望 一种善良 你无力偿还 你无力偿还 一颗放射光芒的星辰 在你头顶寂寞燃烧

海子生前好友诗人西川认为海子的死“意味

着海子从诗歌艺术向行动艺术的急速飞跃。

经过精心的天才策划,他在自杀中完成了

其最纯粹的生命言说和最后的伟大诗篇,

或者说,完成了他的死亡歌谣和死亡绝唱。”

海子为什么要自杀

《体验》/西 川 火车轰隆隆地从铁路桥上开过来。 我走到桥下。我感到桥身在战栗。 因为这里是郊区,并且是在子夜。 我想除了我,不会再有什么人 打算从这桥下穿过。