2020-2021学年度北京课改版第6章《燃烧的学问》6.1探索燃烧与灭火基础训练

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年度北京课改版第6章《燃烧的学问》6.1探索燃烧与灭火基础训练 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 236.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北京课改版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2020-11-05 09:06:42 | ||

图片预览

文档简介

第6章《燃烧的学问》6.1探索燃烧与灭火基础训练

一、选择题:

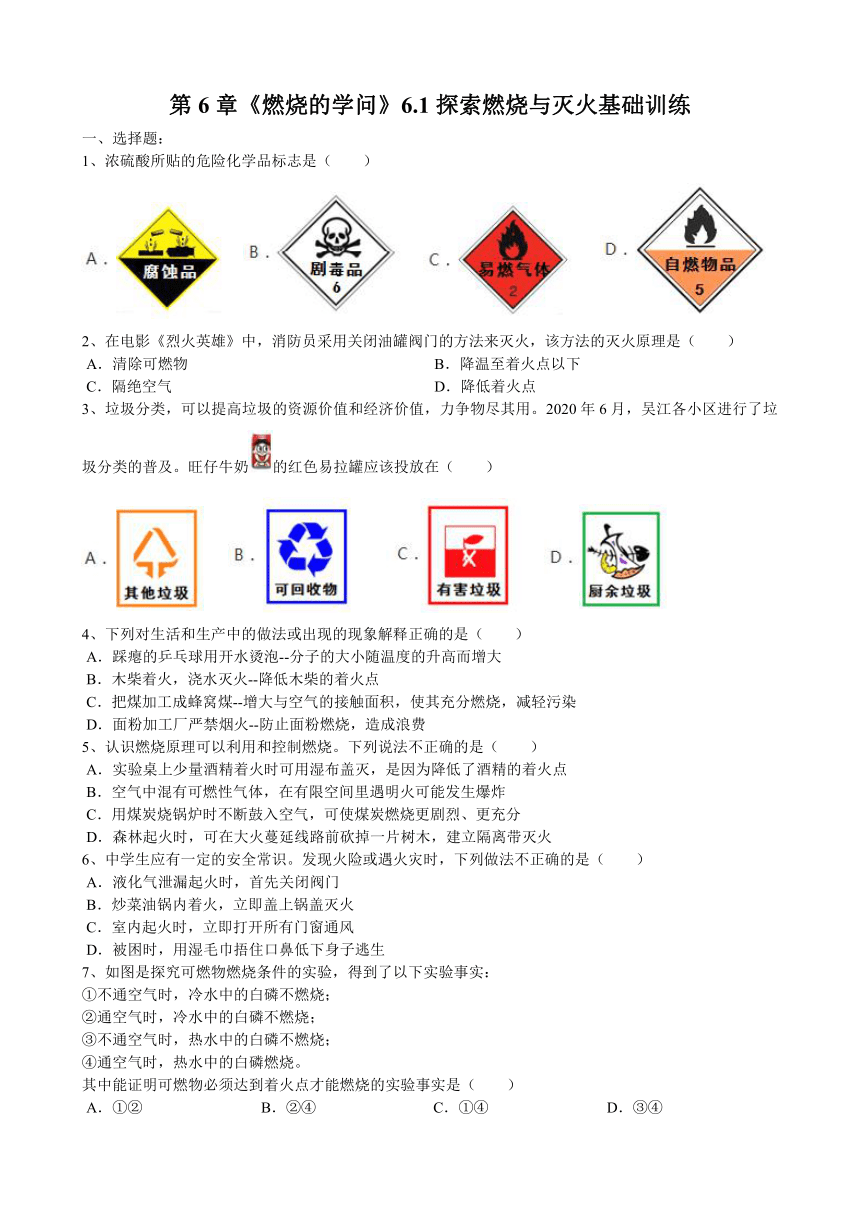

1、浓硫酸所贴的危险化学品标志是( )

2、在电影《烈火英雄》中,消防员采用关闭油罐阀门的方法来灭火,该方法的灭火原理是( )

A.清除可燃物 B.降温至着火点以下

C.隔绝空气 D.降低着火点

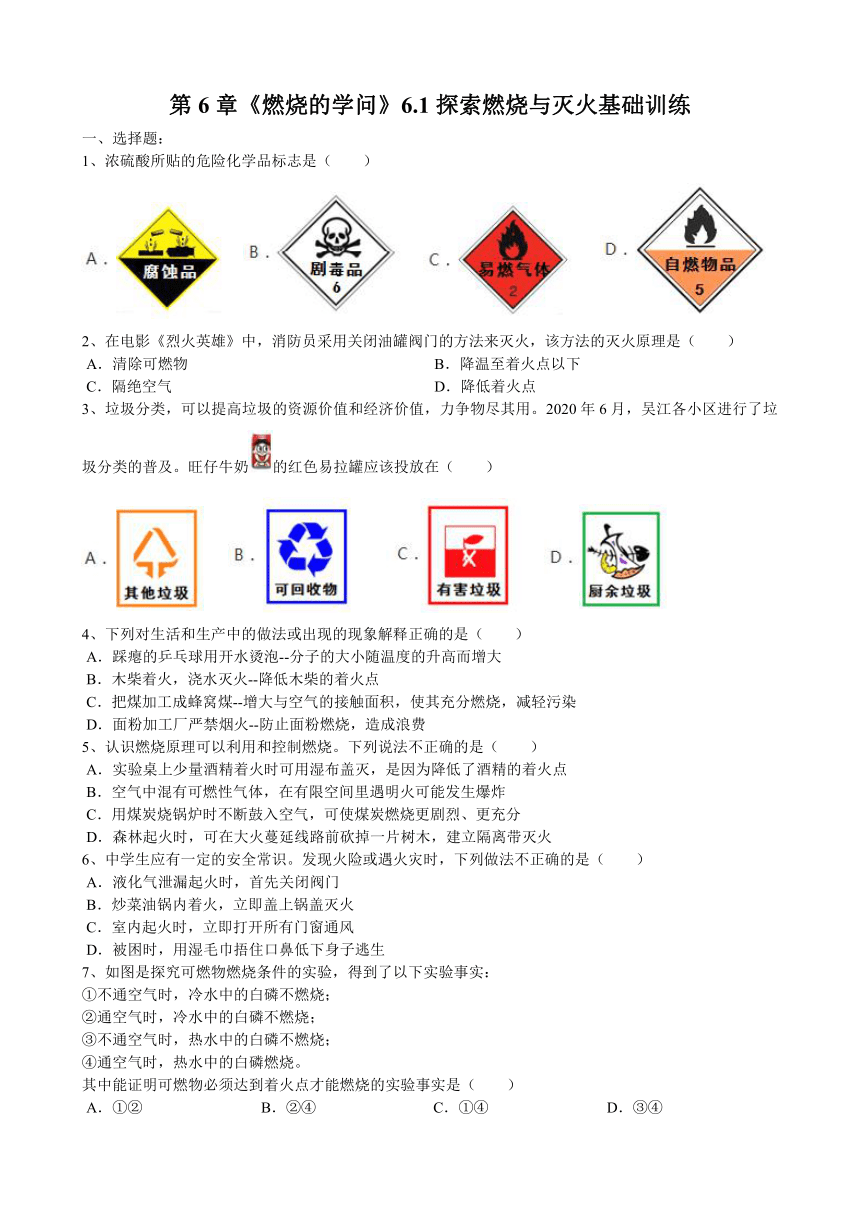

3、垃圾分类,可以提高垃圾的资源价值和经济价值,力争物尽其用。2020年6月,吴江各小区进行了垃圾分类的普及。旺仔牛奶的红色易拉罐应该投放在( )

4、下列对生活和生产中的做法或出现的现象解释正确的是( )

A.踩瘪的乒乓球用开水烫泡--分子的大小随温度的升高而增大

B.木柴着火,浇水灭火--降低木柴的着火点

C.把煤加工成蜂窝煤--增大与空气的接触面积,使其充分燃烧,减轻污染

D.面粉加工厂严禁烟火--防止面粉燃烧,造成浪费

5、认识燃烧原理可以利用和控制燃烧。下列说法不正确的是( )

A.实验桌上少量酒精着火时可用湿布盖灭,是因为降低了酒精的着火点

B.空气中混有可燃性气体,在有限空间里遇明火可能发生爆炸

C.用煤炭烧锅炉时不断鼓入空气,可使煤炭燃烧更剧烈、更充分

D.森林起火时,可在大火蔓延线路前砍掉一片树木,建立隔离带灭火

6、中学生应有一定的安全常识。发现火险或遇火灾时,下列做法不正确的是( )

A.液化气泄漏起火时,首先关闭阀门

B.炒菜油锅内着火,立即盖上锅盖灭火

C.室内起火时,立即打开所有门窗通风

D.被困时,用湿毛巾捂住口鼻低下身子逃生

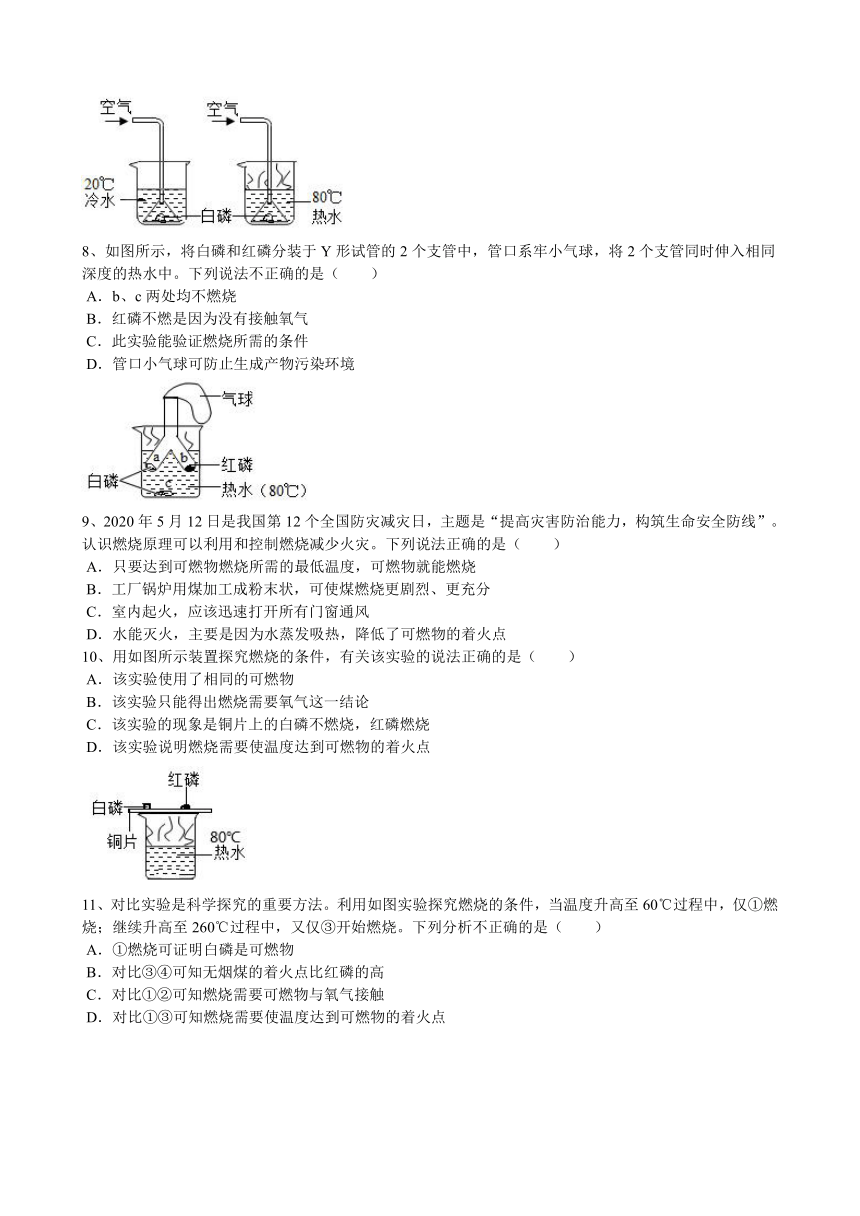

7、如图是探究可燃物燃烧条件的实验,得到了以下实验事实:

①不通空气时,冷水中的白磷不燃烧;

②通空气时,冷水中的白磷不燃烧;

③不通空气时,热水中的白磷不燃烧;

④通空气时,热水中的白磷燃烧。

其中能证明可燃物必须达到着火点才能燃烧的实验事实是( )

A.①② B.②④ C.①④ D.③④

8、如图所示,将白磷和红磷分装于Y形试管的2个支管中,管口系牢小气球,将2个支管同时伸入相同深度的热水中。下列说法不正确的是( )

A.b、c两处均不燃烧

B.红磷不燃是因为没有接触氧气

C.此实验能验证燃烧所需的条件

D.管口小气球可防止生成产物污染环境

9、2020年5月12日是我国第12个全国防灾减灾日,主题是“提高灾害防治能力,构筑生命安全防线”。认识燃烧原理可以利用和控制燃烧减少火灾。下列说法正确的是( )

A.只要达到可燃物燃烧所需的最低温度,可燃物就能燃烧

B.工厂锅炉用煤加工成粉末状,可使煤燃烧更剧烈、更充分

C.室内起火,应该迅速打开所有门窗通风

D.水能灭火,主要是因为水蒸发吸热,降低了可燃物的着火点

10、用如图所示装置探究燃烧的条件,有关该实验的说法正确的是( )

A.该实验使用了相同的可燃物

B.该实验只能得出燃烧需要氧气这一结论

C.该实验的现象是铜片上的白磷不燃烧,红磷燃烧

D.该实验说明燃烧需要使温度达到可燃物的着火点

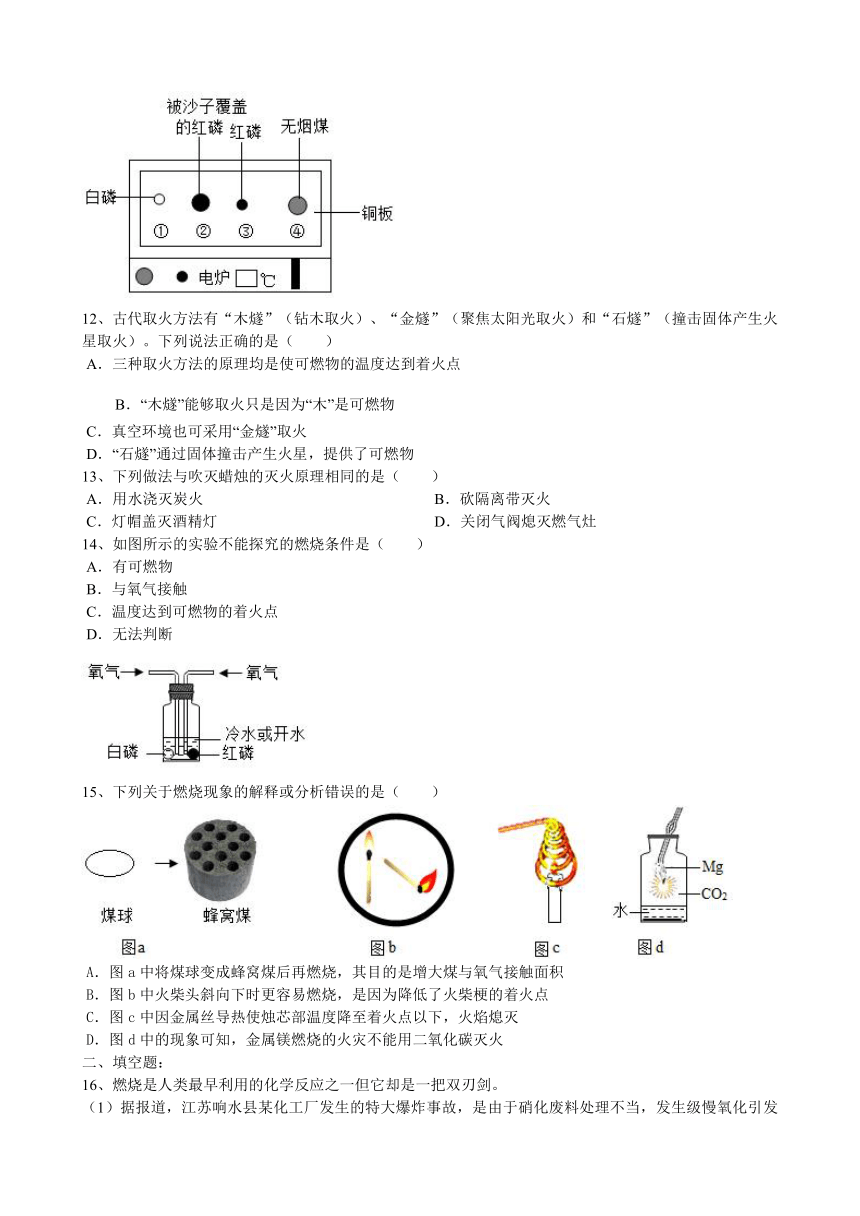

11、对比实验是科学探究的重要方法。利用如图实验探究燃烧的条件,当温度升高至60℃过程中,仅①燃烧;继续升高至260℃过程中,又仅③开始燃烧。下列分析不正确的是( )

A.①燃烧可证明白磷是可燃物

B.对比③④可知无烟煤的着火点比红磷的高

C.对比①②可知燃烧需要可燃物与氧气接触

D.对比①③可知燃烧需要使温度达到可燃物的着火点

12、古代取火方法有“木燧”(钻木取火)、“金燧”(聚焦太阳光取火)和“石燧”(撞击固体产生火星取火)。下列说法正确的是( )

A.三种取火方法的原理均是使可燃物的温度达到着火点

B.“木燧”能够取火只是因为“木”是可燃物

C.真空环境也可采用“金燧”取火

D.“石燧”通过固体撞击产生火星,提供了可燃物

13、下列做法与吹灭蜡烛的灭火原理相同的是( )

A.用水浇灭炭火 B.砍隔离带灭火

C.灯帽盖灭酒精灯 D.关闭气阀熄灭燃气灶

14、如图所示的实验不能探究的燃烧条件是( )

A.有可燃物

B.与氧气接触

C.温度达到可燃物的着火点

D.无法判断

15、下列关于燃烧现象的解释或分析错误的是( )

A.图a中将煤球变成蜂窝煤后再燃烧,其目的是增大煤与氧气接触面积

B.图b中火柴头斜向下时更容易燃烧,是因为降低了火柴梗的着火点

C.图c中因金属丝导热使烛芯部温度降至着火点以下,火焰熄灭

D.图d中的现象可知,金属镁燃烧的火灾不能用二氧化碳灭火

二、填空题:

16、燃烧是人类最早利用的化学反应之一但它却是一把双刃剑。

(1)据报道,江苏响水县某化工厂发生的特大爆炸事故,是由于硝化废料处理不当,发生级慢氧化引发自燃导致的。请从燃烧条件的角度分析,缓慢氧化引发自燃现象的原因: 。大火无情,重在防范。在生活中,能有效预防火灾的措施有 。(填序号,下同)

①不乱拉乱接电线、电源电器

②建立定期防火检查,更换灭火器药剂

③控制、隔离易燃物

④家庭装修不用或少用易燃材料

(2)可燃物在有限的空间里极速燃烧可导致爆炸,下列混合物遇明火不会发生爆炸的是 。

a.煤气和空气????? b.N2和O2??c.面粉和O2??d.H2和CO

(3)请根据燃烧的条件或灭火的原理解释以下成语的化学含义。

①煽风点火: 。②釜底抽薪: 。

(4)在点燃的条件下,某反应的微观示意图如图所示,请把图中A、B框中的微观粒子补画齐全。该反应属于 反应(填基本反应类型)。

17、火的利用推动了人类文明的进程,观察图:

选择序号回答(1)~(3):①与氧气接触②温度达到着火点③有可燃物

(1)图一所示实验现象,说明燃烧应具备的条件是 ;

(2)图二烧杯中蜡烛渐渐熄灭,说明燃烧应具备的条件是 ;

(3)图三铜片上白磷燃烧红磷不燃烧,说明燃烧应具备的条件是 ;

(4)图三实验中所用药品的保存方法正确的是 (选填图四中的字母编号)。

18、如图1装置是研究可燃性粉尘浓度、颗粒大小对燃烧剧烈程度的影响,燃烧剧烈程度是用燃烧产生的最大压力来衡量,容器内壁的传感器可测出燃烧产生的最大压力。

回答下列问题:

(1)装置中燃烧的蜡烛的作用是 ,可燃性粉尘燃烧越剧烈,传感器显示的压力越

(填“大”或“小”)。

(2)要完成可燃性粉尘浓度对燃烧剧烈程度的影响,需进行多次对比实验,操作中再保证其他条件不变的情况下,要控制每次实验 不同;从图3看,可燃性粉尘浓度过大时,传感器显示的压力并不大,其原因是

(3)分析图2中的图象,解释其原因 。

19、化学兴趣小组利用手持技术(利用传感器和数据采集器实时测量技术)测量模拟建筑火灾现场中氧气含量、二氧化碳浓度和温度的变化。验证建筑火灾逃生策略的合理性。

如图l所示,在圆简形透明塑料实验容器中底部3个点(K1、K2、K3)分别放置甲、乙、丙3根高低不同的蜡烛:如图2所示,在3根烛芯一定距离都依次放置氧气传感器(a1、a2、a3)、温度传感器(b1、b2、b3)和二氧化碳传感器(c1、c2、c3)。点燃蜡烛后,盖上实验容器顶盖后,采集3根蜡烛火焰附近相关数据。

(1)实验获取?3?根蜡烛熄灭的时间如表?1?所示,并提取每根蜡烛在这三个时间火焰附近的含氧量如表?2

所示。

表?13?根蜡烛熄灭的时间

蜡烛 甲 乙 丙

熄灭时间/s 106 164 199

表?2?熄灭时不同高度所测的含氧量%

熄灭时间/s 低处(a3) 中处(a2) 高处(a1)

106 19.8 19.1 18.5

164 18.9 17.7 x

199 18.6 17.1 16.5

①三支蜡烛熄灭的先后顺序是 。

②表?2?中,x?可能是 (填序号)。

A.17.9? ??B.17.2??? C.16.1

③蜡烛熄灭时,含氧量均不为零。请据此对燃烧条件的表述做进一步的细化: 。

④纵看表?2?数据, (填“低”“中”或“高”)处氧气含量下降最慢。

(2)实验获取温度和二氧化碳浓度随时间变化曲线依次如图?3和图4所示。

由此可知,点燃蜡烛后二氧化碳浓度由低处到高处逐渐变 ,原因是 。

(3)从以上分析,建筑火灾时,人员应低下身子沿墙壁或贴近地面逃生,依据是 。

参考答案

一、选择题:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A A B C A C B B B D

11 12 13 14 15

C A A A B

二、填空题:

16、答案:(1)缓慢氧化放出的热量使得可燃物的温度达到其着火点;①②③④;

(2):bd;

(3)氧气充足时燃烧更旺; 由于隔离了可燃物,所以不能继续燃烧。

(4);化合。

17、答案:(1)③;

(2)①;

(3)②;

(4)AB。

18、答案:(1)引燃,使可燃性粉尘达到着火点;大;

(2)鼓入的可燃性粉尘量;可燃性粉尘浓度过大,导致氧气浓度较小,燃烧不剧烈放出热量少;

(3)可燃性粉尘颗粒越小,与氧气的接触面积越大,可燃性粉尘燃烧的越剧烈,放出热量越多。

19、答案:(1)①甲→乙→丙

②B

③可燃物温度达到着火点并与一定浓度的氧气接触才能燃烧

④低

(2)大;蜡烛燃烧放热使生成的二氧化碳密度明显变小而上升到高处

(3)①低处含氧量较高;②低处二氧化碳浓度较低;③低处温度较低。

一、选择题:

1、浓硫酸所贴的危险化学品标志是( )

2、在电影《烈火英雄》中,消防员采用关闭油罐阀门的方法来灭火,该方法的灭火原理是( )

A.清除可燃物 B.降温至着火点以下

C.隔绝空气 D.降低着火点

3、垃圾分类,可以提高垃圾的资源价值和经济价值,力争物尽其用。2020年6月,吴江各小区进行了垃圾分类的普及。旺仔牛奶的红色易拉罐应该投放在( )

4、下列对生活和生产中的做法或出现的现象解释正确的是( )

A.踩瘪的乒乓球用开水烫泡--分子的大小随温度的升高而增大

B.木柴着火,浇水灭火--降低木柴的着火点

C.把煤加工成蜂窝煤--增大与空气的接触面积,使其充分燃烧,减轻污染

D.面粉加工厂严禁烟火--防止面粉燃烧,造成浪费

5、认识燃烧原理可以利用和控制燃烧。下列说法不正确的是( )

A.实验桌上少量酒精着火时可用湿布盖灭,是因为降低了酒精的着火点

B.空气中混有可燃性气体,在有限空间里遇明火可能发生爆炸

C.用煤炭烧锅炉时不断鼓入空气,可使煤炭燃烧更剧烈、更充分

D.森林起火时,可在大火蔓延线路前砍掉一片树木,建立隔离带灭火

6、中学生应有一定的安全常识。发现火险或遇火灾时,下列做法不正确的是( )

A.液化气泄漏起火时,首先关闭阀门

B.炒菜油锅内着火,立即盖上锅盖灭火

C.室内起火时,立即打开所有门窗通风

D.被困时,用湿毛巾捂住口鼻低下身子逃生

7、如图是探究可燃物燃烧条件的实验,得到了以下实验事实:

①不通空气时,冷水中的白磷不燃烧;

②通空气时,冷水中的白磷不燃烧;

③不通空气时,热水中的白磷不燃烧;

④通空气时,热水中的白磷燃烧。

其中能证明可燃物必须达到着火点才能燃烧的实验事实是( )

A.①② B.②④ C.①④ D.③④

8、如图所示,将白磷和红磷分装于Y形试管的2个支管中,管口系牢小气球,将2个支管同时伸入相同深度的热水中。下列说法不正确的是( )

A.b、c两处均不燃烧

B.红磷不燃是因为没有接触氧气

C.此实验能验证燃烧所需的条件

D.管口小气球可防止生成产物污染环境

9、2020年5月12日是我国第12个全国防灾减灾日,主题是“提高灾害防治能力,构筑生命安全防线”。认识燃烧原理可以利用和控制燃烧减少火灾。下列说法正确的是( )

A.只要达到可燃物燃烧所需的最低温度,可燃物就能燃烧

B.工厂锅炉用煤加工成粉末状,可使煤燃烧更剧烈、更充分

C.室内起火,应该迅速打开所有门窗通风

D.水能灭火,主要是因为水蒸发吸热,降低了可燃物的着火点

10、用如图所示装置探究燃烧的条件,有关该实验的说法正确的是( )

A.该实验使用了相同的可燃物

B.该实验只能得出燃烧需要氧气这一结论

C.该实验的现象是铜片上的白磷不燃烧,红磷燃烧

D.该实验说明燃烧需要使温度达到可燃物的着火点

11、对比实验是科学探究的重要方法。利用如图实验探究燃烧的条件,当温度升高至60℃过程中,仅①燃烧;继续升高至260℃过程中,又仅③开始燃烧。下列分析不正确的是( )

A.①燃烧可证明白磷是可燃物

B.对比③④可知无烟煤的着火点比红磷的高

C.对比①②可知燃烧需要可燃物与氧气接触

D.对比①③可知燃烧需要使温度达到可燃物的着火点

12、古代取火方法有“木燧”(钻木取火)、“金燧”(聚焦太阳光取火)和“石燧”(撞击固体产生火星取火)。下列说法正确的是( )

A.三种取火方法的原理均是使可燃物的温度达到着火点

B.“木燧”能够取火只是因为“木”是可燃物

C.真空环境也可采用“金燧”取火

D.“石燧”通过固体撞击产生火星,提供了可燃物

13、下列做法与吹灭蜡烛的灭火原理相同的是( )

A.用水浇灭炭火 B.砍隔离带灭火

C.灯帽盖灭酒精灯 D.关闭气阀熄灭燃气灶

14、如图所示的实验不能探究的燃烧条件是( )

A.有可燃物

B.与氧气接触

C.温度达到可燃物的着火点

D.无法判断

15、下列关于燃烧现象的解释或分析错误的是( )

A.图a中将煤球变成蜂窝煤后再燃烧,其目的是增大煤与氧气接触面积

B.图b中火柴头斜向下时更容易燃烧,是因为降低了火柴梗的着火点

C.图c中因金属丝导热使烛芯部温度降至着火点以下,火焰熄灭

D.图d中的现象可知,金属镁燃烧的火灾不能用二氧化碳灭火

二、填空题:

16、燃烧是人类最早利用的化学反应之一但它却是一把双刃剑。

(1)据报道,江苏响水县某化工厂发生的特大爆炸事故,是由于硝化废料处理不当,发生级慢氧化引发自燃导致的。请从燃烧条件的角度分析,缓慢氧化引发自燃现象的原因: 。大火无情,重在防范。在生活中,能有效预防火灾的措施有 。(填序号,下同)

①不乱拉乱接电线、电源电器

②建立定期防火检查,更换灭火器药剂

③控制、隔离易燃物

④家庭装修不用或少用易燃材料

(2)可燃物在有限的空间里极速燃烧可导致爆炸,下列混合物遇明火不会发生爆炸的是 。

a.煤气和空气????? b.N2和O2??c.面粉和O2??d.H2和CO

(3)请根据燃烧的条件或灭火的原理解释以下成语的化学含义。

①煽风点火: 。②釜底抽薪: 。

(4)在点燃的条件下,某反应的微观示意图如图所示,请把图中A、B框中的微观粒子补画齐全。该反应属于 反应(填基本反应类型)。

17、火的利用推动了人类文明的进程,观察图:

选择序号回答(1)~(3):①与氧气接触②温度达到着火点③有可燃物

(1)图一所示实验现象,说明燃烧应具备的条件是 ;

(2)图二烧杯中蜡烛渐渐熄灭,说明燃烧应具备的条件是 ;

(3)图三铜片上白磷燃烧红磷不燃烧,说明燃烧应具备的条件是 ;

(4)图三实验中所用药品的保存方法正确的是 (选填图四中的字母编号)。

18、如图1装置是研究可燃性粉尘浓度、颗粒大小对燃烧剧烈程度的影响,燃烧剧烈程度是用燃烧产生的最大压力来衡量,容器内壁的传感器可测出燃烧产生的最大压力。

回答下列问题:

(1)装置中燃烧的蜡烛的作用是 ,可燃性粉尘燃烧越剧烈,传感器显示的压力越

(填“大”或“小”)。

(2)要完成可燃性粉尘浓度对燃烧剧烈程度的影响,需进行多次对比实验,操作中再保证其他条件不变的情况下,要控制每次实验 不同;从图3看,可燃性粉尘浓度过大时,传感器显示的压力并不大,其原因是

(3)分析图2中的图象,解释其原因 。

19、化学兴趣小组利用手持技术(利用传感器和数据采集器实时测量技术)测量模拟建筑火灾现场中氧气含量、二氧化碳浓度和温度的变化。验证建筑火灾逃生策略的合理性。

如图l所示,在圆简形透明塑料实验容器中底部3个点(K1、K2、K3)分别放置甲、乙、丙3根高低不同的蜡烛:如图2所示,在3根烛芯一定距离都依次放置氧气传感器(a1、a2、a3)、温度传感器(b1、b2、b3)和二氧化碳传感器(c1、c2、c3)。点燃蜡烛后,盖上实验容器顶盖后,采集3根蜡烛火焰附近相关数据。

(1)实验获取?3?根蜡烛熄灭的时间如表?1?所示,并提取每根蜡烛在这三个时间火焰附近的含氧量如表?2

所示。

表?13?根蜡烛熄灭的时间

蜡烛 甲 乙 丙

熄灭时间/s 106 164 199

表?2?熄灭时不同高度所测的含氧量%

熄灭时间/s 低处(a3) 中处(a2) 高处(a1)

106 19.8 19.1 18.5

164 18.9 17.7 x

199 18.6 17.1 16.5

①三支蜡烛熄灭的先后顺序是 。

②表?2?中,x?可能是 (填序号)。

A.17.9? ??B.17.2??? C.16.1

③蜡烛熄灭时,含氧量均不为零。请据此对燃烧条件的表述做进一步的细化: 。

④纵看表?2?数据, (填“低”“中”或“高”)处氧气含量下降最慢。

(2)实验获取温度和二氧化碳浓度随时间变化曲线依次如图?3和图4所示。

由此可知,点燃蜡烛后二氧化碳浓度由低处到高处逐渐变 ,原因是 。

(3)从以上分析,建筑火灾时,人员应低下身子沿墙壁或贴近地面逃生,依据是 。

参考答案

一、选择题:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A A B C A C B B B D

11 12 13 14 15

C A A A B

二、填空题:

16、答案:(1)缓慢氧化放出的热量使得可燃物的温度达到其着火点;①②③④;

(2):bd;

(3)氧气充足时燃烧更旺; 由于隔离了可燃物,所以不能继续燃烧。

(4);化合。

17、答案:(1)③;

(2)①;

(3)②;

(4)AB。

18、答案:(1)引燃,使可燃性粉尘达到着火点;大;

(2)鼓入的可燃性粉尘量;可燃性粉尘浓度过大,导致氧气浓度较小,燃烧不剧烈放出热量少;

(3)可燃性粉尘颗粒越小,与氧气的接触面积越大,可燃性粉尘燃烧的越剧烈,放出热量越多。

19、答案:(1)①甲→乙→丙

②B

③可燃物温度达到着火点并与一定浓度的氧气接触才能燃烧

④低

(2)大;蜡烛燃烧放热使生成的二氧化碳密度明显变小而上升到高处

(3)①低处含氧量较高;②低处二氧化碳浓度较低;③低处温度较低。

同课章节目录

- 第1章 走进化学

- 第一节 化学让世界更美好

- 第二节 实验是化学的基础

- 第2章 空气之谜

- 第一节 空气

- 第二节 氧气的制法

- 第三节 氧气的性质

- 第3章 构成物质的微粒

- 第一节 原子

- 第二节 原子核外电子的排布 离子

- 第三节 分子

- 第4章 最常见的液体——水

- 第一节 水的净化

- 第二节 水的变化

- 第三节 水资源的开发、利用和保护

- 第5章 化学元素与物质组成的表示

- 第一节 初步认识化学元素

- 第二节 物质组成的表示——化学式

- 第三节 化合价

- 第6章 燃烧的学问

- 第一节 探索燃烧与灭火

- 第二节 化学反应中的能量变化

- 第三节 化石燃料

- 第7章 化学反应的定量研究

- 第一节 质量守恒定律

- 第二节 化学方程式

- 第三节 依据化学方程式的简单计算

- 第8章 碳的世界

- 第一节 碳的单质

- 第二节 二氧化碳的性质和用途

- 第三节 二氧化碳的实验室制法