语文:《箱子岩》课件(语文版必修2)

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

箱子岩

沈从文

教学目标

一、了解作者及写作背景。

二、理解作者两次到箱子岩的不同见闻及感受,以及引发的作者的思想感情。

三、分析文中作者的抒情、议论所起的作用。

第一课时

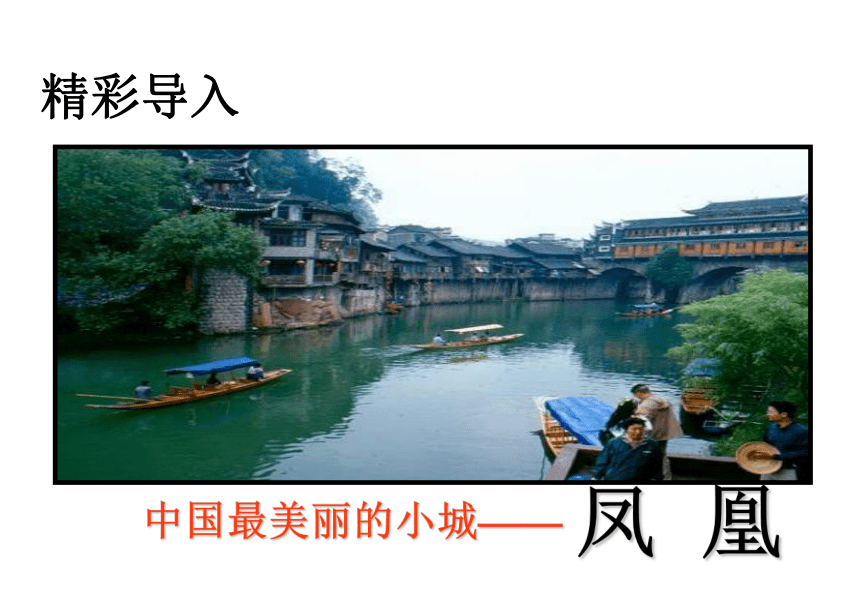

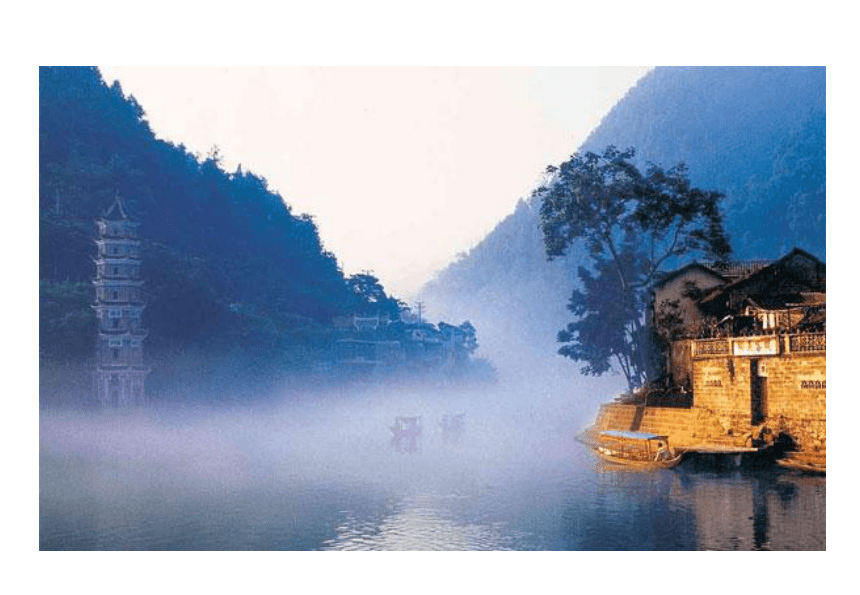

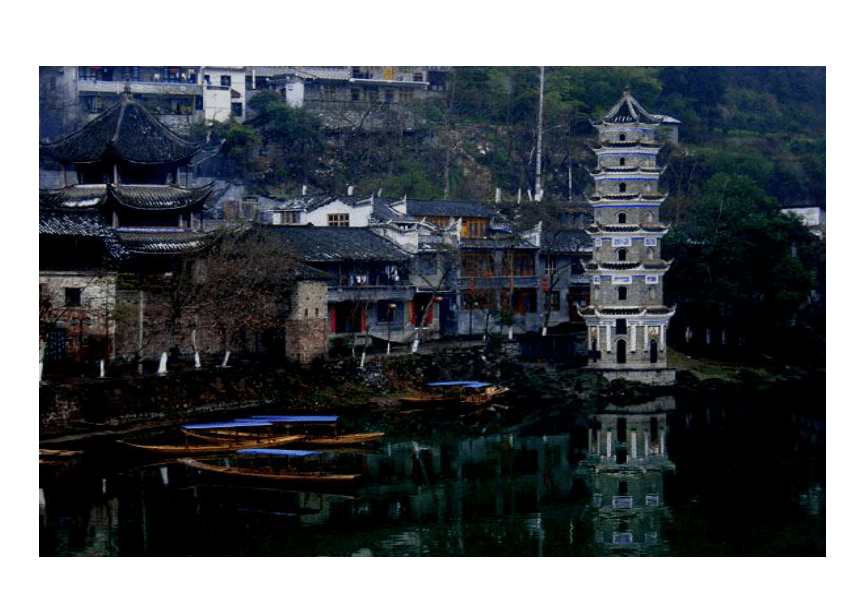

中国最美丽的小城——

凤 凰

精彩导入

作者简介

沈从文,生于1902年,卒于1988年。现代作家、历史文物研究家。湖南凤凰(今属湘西土家族苗族自治州)人。苗族。作品主要有:中篇小说《边城》、长篇小说《长河》、散文集《从文自传》《湘行散记》《湘西》 、学术著作《中国古代服饰研究》。

写作背景

湘西是沈从文的故乡,这里是湖南、贵州、四川三省交界的地方。自然风光秀丽,民风淳朴。沈从文20岁(1922年)离开这里,1934年又回到故乡,写成记录自己所见所感的游记散文《湘行散记》,《箱子岩》是其中的一篇。

沈从文的湘西系列,乡村生命形式的美丽,以及与它的对照物城市生命形式批判性结构的合成,提出了他的人与自然“和谐共存”的,本于自然,回归自然的哲学。 “湘西”所能代表的

健康、完善的人性,一种“优美、健康、自然,而又不悖乎人性的人生形式”。

内容结构

内容结构:

第一部分:第一次游箱子岩的情景。

整体感知

第二部分:15年后重去箱子岩的所见所闻。

第三部分:写贺龙,并对其寄予希望。

1.作者15年前到箱子岩是在什么时候 15年之后到箱子岩是在什么时候

讨论后明确:作者15年前到箱子岩“那一天正是五月十五”,当地人正在过“大端阳节”。15年之后到箱子岩“这一天是十二月七号,快要过年的光景”。

箱子岩遗迹

2 作者15年前到箱子岩看到的自然景象是什么样子的 15年之后到箱子岩看到的自然景象是什么样子的 这两组自然景物描写有什么差别

讨论后明确:作者15年前到箱子岩看到的自然景象:“一列青黛崭削的石壁,夹江高矗,被夕阳烘炙成为一个五彩屏障。石壁半腰约百米高的石缝中,有古代巢居者的遗迹,石罅隙间横横的悬撑起无数巨大横梁,暗红色长方形大木柜尚依然好好的搁在木梁上。”

作者15年后到箱子岩看到的自然景象:“没有太阳的阴沉酿雪天,气候异常寒冷。停船时还只下午三点钟左右,岩壁上藤萝草木叶子多已萎落,显得那一带斑驳岩壁上十分瘦削,悬岩高处红木柜,只剩下三四具,其余早不知到哪儿去了。”

作者描绘的15年前看到的自然景象色彩鲜艳,景色绮丽,带有一些神秘的色彩。而15年后到箱子岩看到的自然景象却是破败、单调、萧条的样子。

3.作者两次到箱子岩,一次赶上当地人正在过“大端阳节”,另一次也是“快要过年的光景”,节日的气氛在作者笔下十分浓烈吗

讨论后明确:作者两次到箱子岩,感受到的节日气氛不尽相同。15年前赶上当地人正在过“大端阳节”,节日的气氛在作者笔下十分浓烈。有青年们在赛龙船,有人们在两岸呐喊助兴,有“好事者”放鞭炮,十分热闹欢快,甚至赛龙船的人们“不愿意扫兴示弱,先行上岸,因此三只长船还得在月光下玩个上半夜”。而15年之后当作者在“快要过年的光景”回到箱子岩,节 日氛围却没有了,只“见岩下左边泊定五只渔船,有几个老渔婆缩颈敛手在船头寒风中修补鱼网”。当作者有意识地“……上 岸,看看乡下人过年以前是什么光景”时,却只看到人们围坐在一起烤火、聊天。

4.作者描绘端阳节赛龙舟有什么用意

讨论后明确:作者借写赛龙舟来表现传统的民族文化绵延已久的旺盛的生命力以及在当地人身上体现出的那种植根于湘西古老民族文化土壤的朴素的人性美,洋溢着勇敢、雄健、慷慨、诚实、热情的生命活力。

5.作者描绘的“跛脚什长”是个什么样的人物

讨论后明确:“跛脚什长”有着与别人不同的经历。他当过兵,负伤后跛了脚,领到了一些抚恤金,还有了“什长”这个名分,他在做贩卖鸦片之类的“特别生意”。在作者眼中,“他就是一个可以溃烂这乡村居民灵魂的人物”。作者借这个人物来批判外界社会日益败坏的世风对淳朴乡民的侵蚀与毒害。特别是当作者联想起15年前所见到的“……临近几只小渔船上欢乐跳踯的小孩子,其中一定就有一个我今晚所见到的跛脚什长”的时候,这种批判就更为强烈。

外貌、语言、动作描写

旁人对他的议论与反映,——21岁兵油子。

第二课时

理解文本

1.作者两次到箱子岩的体会各是什么

讨论后明确:作者第一次到箱子岩的体会有:

(1)慨叹民族文化持久的生命力:

“两千年前那个楚国逐臣屈原,若本身不被放逐,疯疯癫癫来到这种充满了奇异光彩的地方,目击身经这些惊心动魄的景物,两千年来的读书人,或许就没有福分读《九歌》那类文章,中国文学史也就不会如现在的样子了。”“这时节我所眼见的光景,或许就和两千年前屈原所见的完全一样。”

(2)感叹乡民们的与世无争、自然淳朴的生活:

“……这些人根本上又似乎与历史毫无关系。从他们应付生存的方法与排泄感情的娱乐看上来,竟好像今古相同,不分彼此。”

(3)对民族文化旺盛生命力的感慨:

“提起这件事,使我重新感到人类文字语言的贫俭。那一派声音,那一种情调,真不是用文字语言可以形容的事情。要一个常年身在城市里住下,以读读《楚辞》就‘神往意移’的人,来描绘那月下竞舟的一切,更近于徒然的努力。我可以说的,只是自从我把这次水上所领略的印象保留到心上后,一切书本上的动人记载,全看得平平常常,不至于发生任何惊讶了。”

作者第二次到箱子岩的体会有:

(1)感叹乡民们继续过着简单而充实的日子:“这些人每到大端阳时节,都得下河去玩一整天的龙船。平常日子特别是隆冬严寒天气,却在这个地方,按照一种分定,很简单的把日子过下去。每日看过往船只摇橹扬帆来去,看落日同水鸟。”

(2)慨叹人的生命与自然融为一体:

“虽然也同样有人事上的得失,到恩怨纠纷成一团时,就陆续发生庆贺或仇杀,然而从整个说来,这些人生活却仿佛同‘自然’已相融合,很从容的各在那里尽其性命之理,与其他无生命物质一样,惟在日月升降寒暑交替中放射,分解。而且在这种过程中,人是如何渺小的东西,这些人比起世界上任何哲人,也似乎还更知道的多一些。”

(3)为当地人一成不变的古老生活方式和生活观念在“明天”的命运感到担忧:“一份新的日月,行将消灭旧的一切。我们用什么方法,就可以使这些人心中感觉一种对‘明天’的‘惶恐’,且放弃过去对自然和平的态度,重新来一股劲儿,用划龙船的精神活下去 ”

(4)为受到外面世界玷污的乡民的精神世界感到深深的忧虑:

“唉,历史是多么古怪的事物。生恶性痈疽的人,照旧式治疗方法,可用一星一点毒药敷上,尽它溃烂,到溃烂净尽时,再用药物使新的肌肉生长,人也就恢复健康了。这跛脚什长,我对他的印象虽异常恶劣,想起他就是一个可以溃烂这乡村居民灵魂的人物,不由人不寄托一种幻想……”

2.作者两次到箱子岩的感受为什么会有所不同

讨论后明确:结合文章写作背景来看,作者这时已经在湘西以外的世界中生活了15年了这15年的时光,使他对外界社会和湘西社会都有了新的认识。作者由15年前的热血青年,变得深沉而充满理性了。他对乡民的性格弱点进行着沉重的反省。希望他们能脱离原始蒙昧的状态,唤起他们的理性觉醒,作为一个有为奋进的民族加入到社会竞争中去。

3.怎样理解作者不同的感受

讨论后明确:作者对湘西社会淳朴自然的民风既有由衷地赞叹,又有对湘西社会前途的担忧,作者既希望乡民们能保持自然淳朴的民风,守住素朴道德的原始人性,又希望他们能保持旺盛的原始生命力,抵抗现实社会的侵蚀,使湘西社会能够充满活力地与外面的世界共同发展。另外文中对湘西民风的赞叹,也包含着作者对外界复杂、堕落的社会风气的强烈批判。

语言赏析

沈从文的散文语言韵味独特,试分析下列语句:

1.“船只狭而长,船舷描绘有朱红线条,全船坐满了青年桨手,头腰各缠红布。鼓声起处,船便如一支没羽箭,在平静无波的长潭中来去如飞。”

2.“四点钟左右,黄昏已逐渐腐蚀了山峦与树石轮廓,占领了屋角隅。”

3.“铺子里人来来往往,有些说两句话又走了,有些就来镶在我身边长凳上,坐下吸他的旱烟。”

4.“这些人生活却仿佛同‘自然’已相融合,很从容的各在那里尽其性命之理,与其他无生命物质一样,惟在日月升降寒暑交替中放射,分解。”

5.“那跛子年纪虽很轻,脸上却刻画了一种兵油子的油气与骄气,在乡下人中仿佛身份特高一层。把灯搁在木桌上,懒洋洋地坐近火边来,拉开两腿摊出两只大手烘火……”

1 这句话的句式简短,语言简练,把龙舟的外形、装饰,桨手的打扮,以及龙舟行驶的迅捷都表现了出来。

2 句中“腐蚀”“占领”两词运用巧妙,既表现出黄昏在不知不觉中笼罩了世界,又营造出了苍凉凄冷的气氛。

3 “镶”字的运用很有特点,可以让读者体会出坐在长凳上吸旱烟的人那种一动不动、全神贯注的神态。

4 这是一句很有哲理的话,语言凝练,表现作者对乡民生活状态的深刻思考。

5 跛子的身上“兵油子的油气与骄气”,作者用“懒洋洋”“拉开”“摊出”三个词语就已经表现得淋漓尽致了。

讨论明确

箱子岩

沈从文

教学目标

一、了解作者及写作背景。

二、理解作者两次到箱子岩的不同见闻及感受,以及引发的作者的思想感情。

三、分析文中作者的抒情、议论所起的作用。

第一课时

中国最美丽的小城——

凤 凰

精彩导入

作者简介

沈从文,生于1902年,卒于1988年。现代作家、历史文物研究家。湖南凤凰(今属湘西土家族苗族自治州)人。苗族。作品主要有:中篇小说《边城》、长篇小说《长河》、散文集《从文自传》《湘行散记》《湘西》 、学术著作《中国古代服饰研究》。

写作背景

湘西是沈从文的故乡,这里是湖南、贵州、四川三省交界的地方。自然风光秀丽,民风淳朴。沈从文20岁(1922年)离开这里,1934年又回到故乡,写成记录自己所见所感的游记散文《湘行散记》,《箱子岩》是其中的一篇。

沈从文的湘西系列,乡村生命形式的美丽,以及与它的对照物城市生命形式批判性结构的合成,提出了他的人与自然“和谐共存”的,本于自然,回归自然的哲学。 “湘西”所能代表的

健康、完善的人性,一种“优美、健康、自然,而又不悖乎人性的人生形式”。

内容结构

内容结构:

第一部分:第一次游箱子岩的情景。

整体感知

第二部分:15年后重去箱子岩的所见所闻。

第三部分:写贺龙,并对其寄予希望。

1.作者15年前到箱子岩是在什么时候 15年之后到箱子岩是在什么时候

讨论后明确:作者15年前到箱子岩“那一天正是五月十五”,当地人正在过“大端阳节”。15年之后到箱子岩“这一天是十二月七号,快要过年的光景”。

箱子岩遗迹

2 作者15年前到箱子岩看到的自然景象是什么样子的 15年之后到箱子岩看到的自然景象是什么样子的 这两组自然景物描写有什么差别

讨论后明确:作者15年前到箱子岩看到的自然景象:“一列青黛崭削的石壁,夹江高矗,被夕阳烘炙成为一个五彩屏障。石壁半腰约百米高的石缝中,有古代巢居者的遗迹,石罅隙间横横的悬撑起无数巨大横梁,暗红色长方形大木柜尚依然好好的搁在木梁上。”

作者15年后到箱子岩看到的自然景象:“没有太阳的阴沉酿雪天,气候异常寒冷。停船时还只下午三点钟左右,岩壁上藤萝草木叶子多已萎落,显得那一带斑驳岩壁上十分瘦削,悬岩高处红木柜,只剩下三四具,其余早不知到哪儿去了。”

作者描绘的15年前看到的自然景象色彩鲜艳,景色绮丽,带有一些神秘的色彩。而15年后到箱子岩看到的自然景象却是破败、单调、萧条的样子。

3.作者两次到箱子岩,一次赶上当地人正在过“大端阳节”,另一次也是“快要过年的光景”,节日的气氛在作者笔下十分浓烈吗

讨论后明确:作者两次到箱子岩,感受到的节日气氛不尽相同。15年前赶上当地人正在过“大端阳节”,节日的气氛在作者笔下十分浓烈。有青年们在赛龙船,有人们在两岸呐喊助兴,有“好事者”放鞭炮,十分热闹欢快,甚至赛龙船的人们“不愿意扫兴示弱,先行上岸,因此三只长船还得在月光下玩个上半夜”。而15年之后当作者在“快要过年的光景”回到箱子岩,节 日氛围却没有了,只“见岩下左边泊定五只渔船,有几个老渔婆缩颈敛手在船头寒风中修补鱼网”。当作者有意识地“……上 岸,看看乡下人过年以前是什么光景”时,却只看到人们围坐在一起烤火、聊天。

4.作者描绘端阳节赛龙舟有什么用意

讨论后明确:作者借写赛龙舟来表现传统的民族文化绵延已久的旺盛的生命力以及在当地人身上体现出的那种植根于湘西古老民族文化土壤的朴素的人性美,洋溢着勇敢、雄健、慷慨、诚实、热情的生命活力。

5.作者描绘的“跛脚什长”是个什么样的人物

讨论后明确:“跛脚什长”有着与别人不同的经历。他当过兵,负伤后跛了脚,领到了一些抚恤金,还有了“什长”这个名分,他在做贩卖鸦片之类的“特别生意”。在作者眼中,“他就是一个可以溃烂这乡村居民灵魂的人物”。作者借这个人物来批判外界社会日益败坏的世风对淳朴乡民的侵蚀与毒害。特别是当作者联想起15年前所见到的“……临近几只小渔船上欢乐跳踯的小孩子,其中一定就有一个我今晚所见到的跛脚什长”的时候,这种批判就更为强烈。

外貌、语言、动作描写

旁人对他的议论与反映,——21岁兵油子。

第二课时

理解文本

1.作者两次到箱子岩的体会各是什么

讨论后明确:作者第一次到箱子岩的体会有:

(1)慨叹民族文化持久的生命力:

“两千年前那个楚国逐臣屈原,若本身不被放逐,疯疯癫癫来到这种充满了奇异光彩的地方,目击身经这些惊心动魄的景物,两千年来的读书人,或许就没有福分读《九歌》那类文章,中国文学史也就不会如现在的样子了。”“这时节我所眼见的光景,或许就和两千年前屈原所见的完全一样。”

(2)感叹乡民们的与世无争、自然淳朴的生活:

“……这些人根本上又似乎与历史毫无关系。从他们应付生存的方法与排泄感情的娱乐看上来,竟好像今古相同,不分彼此。”

(3)对民族文化旺盛生命力的感慨:

“提起这件事,使我重新感到人类文字语言的贫俭。那一派声音,那一种情调,真不是用文字语言可以形容的事情。要一个常年身在城市里住下,以读读《楚辞》就‘神往意移’的人,来描绘那月下竞舟的一切,更近于徒然的努力。我可以说的,只是自从我把这次水上所领略的印象保留到心上后,一切书本上的动人记载,全看得平平常常,不至于发生任何惊讶了。”

作者第二次到箱子岩的体会有:

(1)感叹乡民们继续过着简单而充实的日子:“这些人每到大端阳时节,都得下河去玩一整天的龙船。平常日子特别是隆冬严寒天气,却在这个地方,按照一种分定,很简单的把日子过下去。每日看过往船只摇橹扬帆来去,看落日同水鸟。”

(2)慨叹人的生命与自然融为一体:

“虽然也同样有人事上的得失,到恩怨纠纷成一团时,就陆续发生庆贺或仇杀,然而从整个说来,这些人生活却仿佛同‘自然’已相融合,很从容的各在那里尽其性命之理,与其他无生命物质一样,惟在日月升降寒暑交替中放射,分解。而且在这种过程中,人是如何渺小的东西,这些人比起世界上任何哲人,也似乎还更知道的多一些。”

(3)为当地人一成不变的古老生活方式和生活观念在“明天”的命运感到担忧:“一份新的日月,行将消灭旧的一切。我们用什么方法,就可以使这些人心中感觉一种对‘明天’的‘惶恐’,且放弃过去对自然和平的态度,重新来一股劲儿,用划龙船的精神活下去 ”

(4)为受到外面世界玷污的乡民的精神世界感到深深的忧虑:

“唉,历史是多么古怪的事物。生恶性痈疽的人,照旧式治疗方法,可用一星一点毒药敷上,尽它溃烂,到溃烂净尽时,再用药物使新的肌肉生长,人也就恢复健康了。这跛脚什长,我对他的印象虽异常恶劣,想起他就是一个可以溃烂这乡村居民灵魂的人物,不由人不寄托一种幻想……”

2.作者两次到箱子岩的感受为什么会有所不同

讨论后明确:结合文章写作背景来看,作者这时已经在湘西以外的世界中生活了15年了这15年的时光,使他对外界社会和湘西社会都有了新的认识。作者由15年前的热血青年,变得深沉而充满理性了。他对乡民的性格弱点进行着沉重的反省。希望他们能脱离原始蒙昧的状态,唤起他们的理性觉醒,作为一个有为奋进的民族加入到社会竞争中去。

3.怎样理解作者不同的感受

讨论后明确:作者对湘西社会淳朴自然的民风既有由衷地赞叹,又有对湘西社会前途的担忧,作者既希望乡民们能保持自然淳朴的民风,守住素朴道德的原始人性,又希望他们能保持旺盛的原始生命力,抵抗现实社会的侵蚀,使湘西社会能够充满活力地与外面的世界共同发展。另外文中对湘西民风的赞叹,也包含着作者对外界复杂、堕落的社会风气的强烈批判。

语言赏析

沈从文的散文语言韵味独特,试分析下列语句:

1.“船只狭而长,船舷描绘有朱红线条,全船坐满了青年桨手,头腰各缠红布。鼓声起处,船便如一支没羽箭,在平静无波的长潭中来去如飞。”

2.“四点钟左右,黄昏已逐渐腐蚀了山峦与树石轮廓,占领了屋角隅。”

3.“铺子里人来来往往,有些说两句话又走了,有些就来镶在我身边长凳上,坐下吸他的旱烟。”

4.“这些人生活却仿佛同‘自然’已相融合,很从容的各在那里尽其性命之理,与其他无生命物质一样,惟在日月升降寒暑交替中放射,分解。”

5.“那跛子年纪虽很轻,脸上却刻画了一种兵油子的油气与骄气,在乡下人中仿佛身份特高一层。把灯搁在木桌上,懒洋洋地坐近火边来,拉开两腿摊出两只大手烘火……”

1 这句话的句式简短,语言简练,把龙舟的外形、装饰,桨手的打扮,以及龙舟行驶的迅捷都表现了出来。

2 句中“腐蚀”“占领”两词运用巧妙,既表现出黄昏在不知不觉中笼罩了世界,又营造出了苍凉凄冷的气氛。

3 “镶”字的运用很有特点,可以让读者体会出坐在长凳上吸旱烟的人那种一动不动、全神贯注的神态。

4 这是一句很有哲理的话,语言凝练,表现作者对乡民生活状态的深刻思考。

5 跛子的身上“兵油子的油气与骄气”,作者用“懒洋洋”“拉开”“摊出”三个词语就已经表现得淋漓尽致了。

讨论明确