语文:《论修身》课件(人教版必修5)

图片预览

文档简介

(共47张PPT)

论修身

《论语》

怎样写?

为何写?

孔子(前551-前479),名丘,字仲尼,鲁国人。中国春秋末期伟大的思想家和教育家,儒家学派的创始人。

《论语》是名列世界十大历史名人之首的中国古代思想家孔子的门人记录孔子言行的一部散文集,成书于战国初期。

“修身养性”是《论语》中的重要内容,道德教化是孔子教育思想的重要组成部分。我国是文明古国,是礼仪之邦,讲究个人修养有几千年的良好传统。构建和谐的社会,也必须使每一个公民都加强道德修养,提高整个中华民族的素质,才能使人与人的关系更加融洽和谐,社会更加和睦和稳定。

孔夫子所说的修身,就是学习做人的道理。

学习要点

一、继续学习、积累常见的文言词语,学会辨析文言字词在不同语境中的意义和用法,进一步提高阅读浅近文言文的能力。 二、准确理解课文中孔子关于修身养性的基本观点、主要内容和修身的方法,进一步了解孔子和儒家思想的精髓,加强自身在传统文化方面的修养。 三、了解、借鉴课文中“内省”“忠恕”“诚信”“恭敬”等儒家思想,感受孔子安贫乐道、信念坚定、胸怀坦荡、注重自省的崇高风范,提高自我修养、道德完善的自觉性。 四、学习本文言简意赅,善于运用比喻、对比等方法阐明深刻道理的表达方式。

德行:颜回(字子渊)、闵损(字子 骞)、冉耕(字伯牛)、冉雍(字仲弓) 政事:冉求(字子有)、仲由(字子路) 言语:宰予(字子我)、端木赐(字子贡) 文学:卜商(字子夏)、言偃(字子游)

三千弟子,七十二贤人

第一节:修身是不断学习、不断求索、不断完善自己的过程,在此过程中,必须始终坚持坚定的信念。

第二节:主要谈修身的方法——内省。

第三节:讲忠恕之道。这是孔子思想体系中最核心的内容之一。

第四节:通过与小人的对比,说明君子所应具有的风范、气度、胸怀和表现。

一

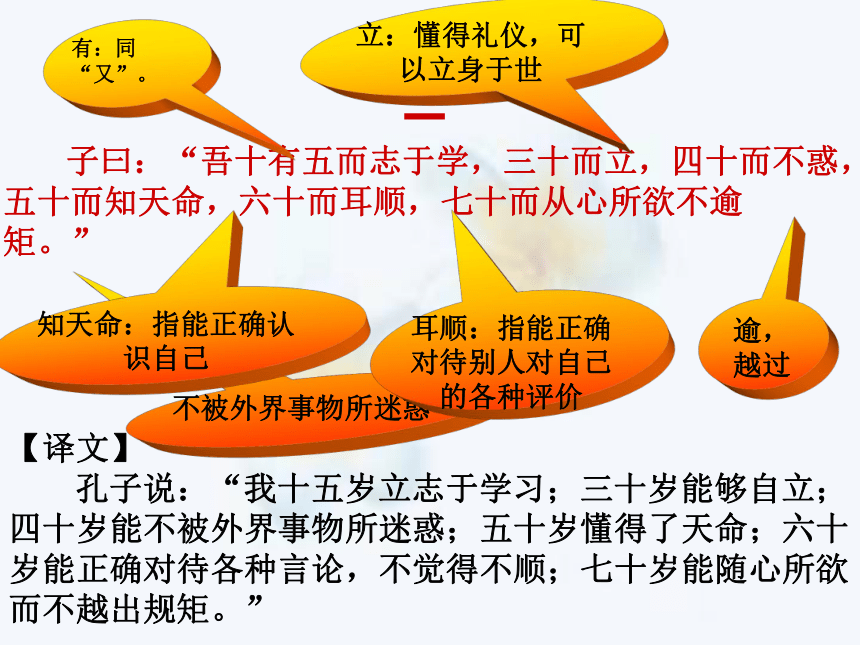

子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲不逾矩。”

【译文】

孔子说:“我十五岁立志于学习;三十岁能够自立;四十岁能不被外界事物所迷惑;五十岁懂得了天命;六十岁能正确对待各种言论,不觉得不顺;七十岁能随心所欲而不越出规矩。”

不被外界事物所迷惑

知天命:指能正确认识自己

耳顺:指能正确对待别人对自己的各种评价

逾,越过

立:懂得礼仪,可以立身于世

有:同“又”。

【评析】

在本章里,孔子自述了他学习和修养的过程。这一过程,是一个随着年龄的增长,思想境界逐步提高的过程。就思想境界来讲,整个过程分为三个阶段:十五岁到四十岁是学习领会的阶段;五十、六十岁是安心立命的阶段,也就是不受环境左右的阶段;七十岁是主观意识和作人的规则融合为一的阶段。人的一生,学习、思考、道德完善都是没有止境的,对客观事物、客观规律的认识也是没有止境的。因此,要树立终身学习的理想。要不断地调整自己的认识,以达到与外界的融合。

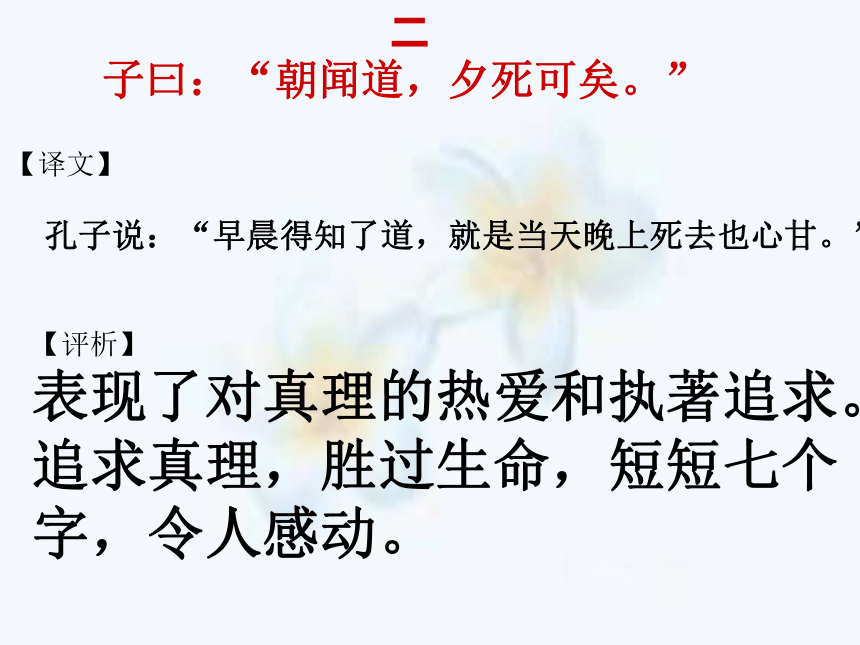

【评析】 表现了对真理的热爱和执著追求。追求真理,胜过生命,短短七个字,令人感动。

二

子曰:“朝闻道,夕死可矣。”

【译文】

孔子说:“早晨得知了道,就是当天晚上死去也心甘。”

【评析】 用比喻的说法,说明越是艰苦的环境,越能考验人的意志。孔子是第一个用松柏这一形象来比喻具有坚定信念、坚强意志的“君子”的,对后世产生极大影响。

三

子曰:“岁寒,然后知松柏之后凋也。”

【译文】 孔子说:“到了寒冷的季节,才知道松柏是最后凋谢的。”

【评析】 孔子谈及君子与小人在某些方面的区别。运用对比的方法,说明君子即使在极其困窘的处境中,也不会改变自己的志向。

四

在陈绝粮,从者病,莫能兴。子路愠(1)见曰:“君子亦有穷乎?”子曰:“君子固穷(2),小人穷斯滥矣。”

【译文】 (孔子一行)在陈国断了粮食,随从的人都饿病了,不能起身。子路很不高兴地来见孔子,说道:“君子也有穷得毫无办法的时候吗?”孔子说:“君子虽然穷困,但还是坚持着;小人一遇穷困就无所不为了。”

固:坚持,坚守

愠:音yùn,怒,怨恨。

五

原壤夷俟。子曰:“幼而不孙弟,长而无述焉,老而不死,是为贼。”以杖叩其胫。

夷俟:夷,双腿分开而坐。俟,音sì,等待。

孙弟:同逊悌。

原壤:鲁国人,孔子的旧友。他母亲死了,他还大声歌唱,孔子认为这是大逆不道。

【评析】

以一段尖锐的语言和一个形象的动作表明孔子对没有修养的人的极度蔑视,从而树立起一个嫉恶如仇的君子形象。应当注意的是,孔子对原壤的谴责是从他“幼而不孙弟”说起的,也就是说,一个人从小不注重亲情孝道是道德沦丧的起点。这对我们今天的教育也是有所启迪的。

【译文】

原壤叉开双腿坐着等待孔子。孔子骂他说:“年幼的时候,你不讲孝悌,长大了又没有什么可说的成就,老而不死,真是害人虫。”说着,用手杖敲他的小腿。

六

子曰:“不患人之不己知,患其不能也。”

【译文】 孔子说:“不忧虑别人不知道自己,只担心自己没有本事。”

否定句宾语前置

【评析】强调在别人不了解自己,即在自己的品德、学识等不为人知的情况下,不埋怨别人,而是反躬自问,反省自己的不足。这段话表明,人要有自知之明,要“严以律己,宽以待人”。

忧虑,担心

七

子曰:“君子求诸己,小人求诸人。”

【译文】 孔子说:“君子求之于自己,小人求之于别人。”

兼词, “之于”

【评析】以君子和小人的对比说明君子应自强、自省。

八 宰予昼寝,子曰:“朽木不可雕也,粪土(1)之墙不可杇(2)也,于予与何诛(3)!”子曰:“始吾于人也,听其言而信其行;今吾于人也,听其言而观其行。于予与(4)改是。”

【注释】 (1)粪土:腐土、脏土。 (2)杇:音wū,抹墙用的抹子。这里指用抹子粉刷墙壁。 (3)诛:意为责备、批评。 (4)与:语气词。

【译文】 宰予白天睡觉。孔子说:“腐朽的木头无法雕刻,粪土垒的墙壁无法粉刷。对于宰予这个人,责备还有什么用呢?”孔子说:“起初我对于人,是听了他说的话便相信了他的行为;现在我对于人,听了他讲的话还要观察他的行为。在宰予这里我改变了观察人的方法。”

【评析】以“朽木”“粪土”两个通俗形象的比喻,说明加强自身修养的重要性,一个人如果自己不觉悟,不奋发努力,教育的作用就将是有限的。而且,判断一个人的品德修养到底如何,不仅要看他怎么说的,更要看他的实际行动。

九

子曰:“过而不改,是谓过矣。”

【译文】 孔子说:“有了过错而不改正,这才真叫错了。”

相关知识:本句中第一个“过”与第二个“过”词性是否相 同,各是什么意思

明确:不同,前一个是动词,意思是“有了过错” ;后一个是名词,意思是“过错” 。

【评析】说的是一个人要能正确对待自己的过失。孔子认为有过失是难免的,但要勇于承认,更要勇于改正;如果坚持错误,不肯改过,错误就真地成为错误了。这段话不仅说明了修身的方法,更强调了修身的一个重要原则。

十

司马牛问君子。子曰:“君子不忧不惧。”曰:“不忧不惧,斯谓之君子已乎?”子曰:“内省不疚,夫何忧何惧?”

【译文】 司马牛问怎样做一个君子。孔子说:“君子不忧愁,不恐惧。”司马牛说:“不忧愁,不恐惧,这样就可以叫做君子了吗?”孔子说:“自己问心无愧,那还有什么忧愁和恐惧呢?”

【评析】 据说司马牛是宋国大夫桓魋(tuí)的弟弟。桓魋在宋国“犯上作乱”,遭到宋国当权者的打击,全家被迫出逃。司马牛逃到鲁国,拜孔子为师,并声称桓魋不是他的哥哥。所以这一章里,孔子回答司马牛问怎样做才是君子的问题,这是有针对性的,即问心无愧、不忧不惧。“内省不疚”与“君子不忧不惧”是因果关系。 当遇到批评、诽谤时,孔子要求首先是自省,检讨自己是否有过错,但如果经过认真反省,确认自己没有过错(问心无愧)时,就不必有什么忧虑和惧怕的了。这是多么可贵的品德!既严于律己,又坚持原则,坚持真理,决不盲从或屈从外界的否定和压力,做到这一点需要多么大的勇气!

十一 子曰:“参乎,吾道一以贯之。”曾子曰:“唯。”子出,门人问曰:“何谓也?”曾子曰:“夫子之道,忠恕而已矣。”

【译文】 孔子说:“参啊,我讲的道是由一个基本的思想贯彻始终的。”曾子说:“是。”孔子出去之后,同学便问曾子:“这是什么意思?”曾子说:“老师的道,就是忠恕罢了。”

【评析】 以“忠恕”二字概括孔子的“道”,这个道就是“仁”。忠,就是忠诚于自己的理想和原则;恕,就是宽容之心,不能为了实现自己的追求而强加于人,正直宽容之心,就是忠恕之道。忠和恕是辩证的关系,既要坚持理想,又不能为所欲为。忠是对己,恕是对人。

十二

子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其恕乎!己所不欲,勿施于人。”

【译文】 子贡问孔子问道:“有没有一个字可以终身奉行的呢?”孔子回答说:“那就是恕吧!自己不愿意的,不要强加给别人。”

【评析】 对“恕”作了具体阐释,即:“己所不欲,勿施于人”。这是对孔子道德观的高度概括。它既是对“仁者”自身的约束,即要求一个人要有推己及人的“换位思考”,同时也是人际交往的一个重要原则,即要尊重他人,体贴他人。这一思想即使在两千多年后的今天,对于建立一个和谐融洽的社会人际关系,也有很强的现实意义。

十三

子曰:“巧言、令色、足恭(1),左丘明(2)耻之,丘亦耻之。匿怨而友其人,左丘明耻之,丘亦耻之。”

【译文】 孔子说:“花言巧语,装出好看的脸色,摆出逢迎的姿式,低三下四地过分恭敬,左丘明认为这种人可耻,我也认为可耻。把怨恨装在心里,表面上却装出友好的样子,左丘明认为这种人可耻,我也认为可耻。”

【注释】 (1)足恭:一说是两只脚做出恭敬逢迎的姿态来讨好别人;另一说是过分恭敬。这里采用后说。 (2)左丘明:姓左丘名明,鲁国人,相传是《左传》一书的作者。

【评析】 孔子反感“巧言令色”的作法,这在《学而》篇中已经提及。他提倡人们正直、坦率、诚实,不要口是心非、表里不一。这符合孔子培养健康人格的基本要求。这种思想在我们今天仍有一定的意义,对那些人前一套、人后一套的人,有很强的针对性。

【注释】 (1)輗:音ní,古代大车车辕前面横木上的木销子。大车指的是牛车。 (2)軏:音yuè,古代小车车辕前面横木上的木销子。没有輗和軏,车就不能走。

【译文】 孔子说:“一个人不讲信用,真不知道他怎么处世 。就好像大车没有輗、小车没有軏一样,它靠什么行走呢?”

十四

子曰:“人而无信,不知其可也。大车无輗(1),小车无軏(2),其何以行之哉?”

【评析】 是讲“信”的重要性。信, 是孔子道德范畴乃至中国传统道德范畴中的重要内容。孔子认为,信是人立身处世的基点。在《论语》书中,信的含义有两种:一是信任,即取得别人的信任,二是对人讲信用。“民无信不立”,诚实守信,是一个人立身处世的根本,也是一个民族、一个国家兴旺发达的重要保证。到了今天,市场经济的健康发展,社会的稳定和谐,对外贸易与交流,诚实守信仍是必须坚持的基本原则。

十五

或曰:“以德报怨,何如?”子曰:“何以报德?以直报怨,以德报德。”

【译文】 有人说:“用恩德来报答怨恨怎么样?”孔子说:“用什么来报答恩德呢?应该是用正直来报答怨恨,用恩德来报答恩德。”

【评析】 主张公正平等。孔子虽然主张“恕”,但绝不是无原则地宽容忍让,甚至委曲求全地“以德报怨”。他主张“以直报怨”就是坚持原则;他主张“以德报德”就是公平公正。这表明孔子在真理面前时不退让的,是不提倡以牺牲原则来求得友谊和睦的。

十六

子曰:“质(1)胜文(2)则野(3),文胜质则史(4)。文质彬彬(5),然后君子。”

【译文】 孔子说:“质朴多于文采,就像个乡下人,流于粗俗:文采多于质朴,就流于虚伪、浮夸。只有质朴和文采配合恰当,才是个君子。”

【注释】 (1)质:朴实、自然,无修饰的。 (2)文:文采,经过修饰的。 (3)野:此处指粗鲁、鄙野,缺乏文彩。 (4)史:言词华丽,这里有虚伪、浮夸的意思。 (5)彬彬:指文与质的配合很恰当。

【评析】 是讲“质”与“文”的关系,即仪容举止与内在素质的关系。孔子认为君子要讲究仪表,但又不能过分修饰,要做到“文质彬彬”,即既朴实又有文采,达到内在美与外表美的高度统一。直到今天,这也是我们追求的目标。

十七

子曰:“君子泰而不骄,小人骄而不泰。”

【译文】 孔子说:“君子安静坦然而不傲慢无礼,小人傲慢无礼而不安静坦然。”

【评析】

以“泰”与“骄”的对比说明君子与小人的不同。“泰”与“骄”似乎只是一种表象的区别,但实际上是内在本质的不同。“泰”,即平和、安适的样子,表明君子的旷达,虚怀若谷,胸有成竹;“骄”是骄狂,自以为是,盛气凌人,但其内心却很空洞,很虚弱。所以,真正有知识、有内涵的人常常显得很平静,甚至“大智若愚”;而愈是表面张狂、骄纵的人,愈是无知浅薄的人。

十八

子曰:“君子坦荡荡(1),小人长戚戚。”

【译文】 孔子说:“君子心胸宽广,小人经常忧愁。”

【注释】 (1)坦荡荡:心胸宽广、开阔、容忍。 (2)长戚戚:经常忧愁、烦恼的样子。

【评析】 “君子坦荡荡,小人长戚戚”是自古以来人们所熟知的一句名言。许多人常常将此写成条幅,悬于室中,以激励自己。孔子认为,作为君子,应当有宽广的胸怀,可以容忍别人,容纳各种事件,不计个人利害得失。心胸狭窄,与人为难、与己为难,时常忧愁,局促不安,就不可能成为君子。

十九

樊迟问仁。子曰:“居处恭,执事敬,与人忠。虽之夷狄,不可弃也。”

【评析】 这里孔子对“仁”的解释,是以“恭”、“敬”、“忠”三个德目为基本内涵。在家恭敬有礼,就是要符合孝悌的道德要求;办事严肃谨慎,就是要符合“礼”的要求;待人忠厚诚实显示出仁德的本色。

【译文】 樊迟问怎样才是仁。孔子说:“平常在家规规矩矩,办事严肃认真,待人忠心诚意。即使到了夷狄之地,也不可背弃。”

二十

子夏曰:“君子有三变:望之俨然,即之也温,听其言也厉。”

【译文】 子夏说:“君子有三变:远看他的样子庄严可怕,接近他又温和可亲,听他说话语言严厉不苟。”

【评析】

是孔子的弟子对他的评价。“三变”,表明孔子在弟子心目中的印象:他既是温和的,又是严肃的;他既充满情感,和蔼可亲,又严格要求,坚持原则。这是一个令人可亲可近,又令人敬畏的长者形象。

本文语言特点。 1?言简意赅,精辟深刻。如:“君子不忧不惧”“己所不欲,勿施于人”。 2?善用比喻说明深刻道理,如:“岁寒,然后知松柏之后凋也”“朽木不可雕也”等。 3 ?运用对比,使语义更加鲜明。如:“君子泰而不骄,小人骄而不泰”“君子坦荡荡,小人长戚戚”等。 4?运用对偶、并列、排比的句式,使语言整饬,朗朗上口。如:“君子求诸己,小人求诸人”“三十而立,四十而不惑,五十而知天命……”“居处恭,执事敬,与人忠”等。

练习·理解

一、说说下列句中加线词语的意思。

1、在陈绝粮,从者病,莫能兴

2、君子固穷,小人穷斯滥矣

3、君子求诸已

4、与予与何诛

5、巧言、令色、足恭,左丘明耻之

6、匿怨而友其人

7、以德报怨

8、君子泰而不骄

9、君子坦荡荡,小人长戚戚

10、望之俨然,即之也温,听其言也厉

起来

无所不为

之于

责备

认为……耻辱

对……友好

恩惠

平和,安适

宽广的样子

忧愁、烦恼的样子

接近

二、辨析下列词的不同意义或用法。

过

过户限,不觉屐齿之折

汤、武之土不过百里

比之如父,拟之如天,诚不为过也

庶乎饰已不言之过

过而不改

过故人庄

跨过

超过

过分

过错

有了过错

拜访

患

臣恐功既不成,仍有后患

不患人之不已知

祸患

担心

也

岁寒,然后知松柏之后凋也

何为其然也

其为人也,发愤忘食,乐以忘忧

语气助词,表判断

语气助词,表疑问

语气助词,舒缓语气

拓展·应用

孔子说“君子固穷”, 又说“贫而乐,富而好礼”。这里“穷”字的意义与“贫”有什么不同?解释下列词语中“穷”的含义。

理屈词穷

黔驴技穷

穷寇勿追

日暮途穷

穷追猛打

穷:尽。由于理亏而无话可说

穷:尽。比喻有限的一点本领也已经用完了。

穷:走投无路。不追无路可走的敌人,造成自己的损失。也比喻不可逼人太甚。

穷:尽头。天已晚了,路已走到了尽头。比喻

处境十分困难,到了末日。也形容穷困到极点。

穷:不断。对于溃败的敌人不断追击。

两者意义相近, 但“穷”还带有窘迫之意,而“贫”侧重于钱财缺乏。

穷思极想

穷原竟委

穷形尽相

穷凶极恶

穷奢极欲

穷:极。形容苦苦思索。

穷:深入。比喻深入探求事物的始末。

穷:尽,全。原指描写刻画细致生动,现在指丑态毕露。

穷:极端。形容极端残暴凶恶。

穷:极;奢侈和贪欲到了极点。

谢谢!

论修身

《论语》

怎样写?

为何写?

孔子(前551-前479),名丘,字仲尼,鲁国人。中国春秋末期伟大的思想家和教育家,儒家学派的创始人。

《论语》是名列世界十大历史名人之首的中国古代思想家孔子的门人记录孔子言行的一部散文集,成书于战国初期。

“修身养性”是《论语》中的重要内容,道德教化是孔子教育思想的重要组成部分。我国是文明古国,是礼仪之邦,讲究个人修养有几千年的良好传统。构建和谐的社会,也必须使每一个公民都加强道德修养,提高整个中华民族的素质,才能使人与人的关系更加融洽和谐,社会更加和睦和稳定。

孔夫子所说的修身,就是学习做人的道理。

学习要点

一、继续学习、积累常见的文言词语,学会辨析文言字词在不同语境中的意义和用法,进一步提高阅读浅近文言文的能力。 二、准确理解课文中孔子关于修身养性的基本观点、主要内容和修身的方法,进一步了解孔子和儒家思想的精髓,加强自身在传统文化方面的修养。 三、了解、借鉴课文中“内省”“忠恕”“诚信”“恭敬”等儒家思想,感受孔子安贫乐道、信念坚定、胸怀坦荡、注重自省的崇高风范,提高自我修养、道德完善的自觉性。 四、学习本文言简意赅,善于运用比喻、对比等方法阐明深刻道理的表达方式。

德行:颜回(字子渊)、闵损(字子 骞)、冉耕(字伯牛)、冉雍(字仲弓) 政事:冉求(字子有)、仲由(字子路) 言语:宰予(字子我)、端木赐(字子贡) 文学:卜商(字子夏)、言偃(字子游)

三千弟子,七十二贤人

第一节:修身是不断学习、不断求索、不断完善自己的过程,在此过程中,必须始终坚持坚定的信念。

第二节:主要谈修身的方法——内省。

第三节:讲忠恕之道。这是孔子思想体系中最核心的内容之一。

第四节:通过与小人的对比,说明君子所应具有的风范、气度、胸怀和表现。

一

子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲不逾矩。”

【译文】

孔子说:“我十五岁立志于学习;三十岁能够自立;四十岁能不被外界事物所迷惑;五十岁懂得了天命;六十岁能正确对待各种言论,不觉得不顺;七十岁能随心所欲而不越出规矩。”

不被外界事物所迷惑

知天命:指能正确认识自己

耳顺:指能正确对待别人对自己的各种评价

逾,越过

立:懂得礼仪,可以立身于世

有:同“又”。

【评析】

在本章里,孔子自述了他学习和修养的过程。这一过程,是一个随着年龄的增长,思想境界逐步提高的过程。就思想境界来讲,整个过程分为三个阶段:十五岁到四十岁是学习领会的阶段;五十、六十岁是安心立命的阶段,也就是不受环境左右的阶段;七十岁是主观意识和作人的规则融合为一的阶段。人的一生,学习、思考、道德完善都是没有止境的,对客观事物、客观规律的认识也是没有止境的。因此,要树立终身学习的理想。要不断地调整自己的认识,以达到与外界的融合。

【评析】 表现了对真理的热爱和执著追求。追求真理,胜过生命,短短七个字,令人感动。

二

子曰:“朝闻道,夕死可矣。”

【译文】

孔子说:“早晨得知了道,就是当天晚上死去也心甘。”

【评析】 用比喻的说法,说明越是艰苦的环境,越能考验人的意志。孔子是第一个用松柏这一形象来比喻具有坚定信念、坚强意志的“君子”的,对后世产生极大影响。

三

子曰:“岁寒,然后知松柏之后凋也。”

【译文】 孔子说:“到了寒冷的季节,才知道松柏是最后凋谢的。”

【评析】 孔子谈及君子与小人在某些方面的区别。运用对比的方法,说明君子即使在极其困窘的处境中,也不会改变自己的志向。

四

在陈绝粮,从者病,莫能兴。子路愠(1)见曰:“君子亦有穷乎?”子曰:“君子固穷(2),小人穷斯滥矣。”

【译文】 (孔子一行)在陈国断了粮食,随从的人都饿病了,不能起身。子路很不高兴地来见孔子,说道:“君子也有穷得毫无办法的时候吗?”孔子说:“君子虽然穷困,但还是坚持着;小人一遇穷困就无所不为了。”

固:坚持,坚守

愠:音yùn,怒,怨恨。

五

原壤夷俟。子曰:“幼而不孙弟,长而无述焉,老而不死,是为贼。”以杖叩其胫。

夷俟:夷,双腿分开而坐。俟,音sì,等待。

孙弟:同逊悌。

原壤:鲁国人,孔子的旧友。他母亲死了,他还大声歌唱,孔子认为这是大逆不道。

【评析】

以一段尖锐的语言和一个形象的动作表明孔子对没有修养的人的极度蔑视,从而树立起一个嫉恶如仇的君子形象。应当注意的是,孔子对原壤的谴责是从他“幼而不孙弟”说起的,也就是说,一个人从小不注重亲情孝道是道德沦丧的起点。这对我们今天的教育也是有所启迪的。

【译文】

原壤叉开双腿坐着等待孔子。孔子骂他说:“年幼的时候,你不讲孝悌,长大了又没有什么可说的成就,老而不死,真是害人虫。”说着,用手杖敲他的小腿。

六

子曰:“不患人之不己知,患其不能也。”

【译文】 孔子说:“不忧虑别人不知道自己,只担心自己没有本事。”

否定句宾语前置

【评析】强调在别人不了解自己,即在自己的品德、学识等不为人知的情况下,不埋怨别人,而是反躬自问,反省自己的不足。这段话表明,人要有自知之明,要“严以律己,宽以待人”。

忧虑,担心

七

子曰:“君子求诸己,小人求诸人。”

【译文】 孔子说:“君子求之于自己,小人求之于别人。”

兼词, “之于”

【评析】以君子和小人的对比说明君子应自强、自省。

八 宰予昼寝,子曰:“朽木不可雕也,粪土(1)之墙不可杇(2)也,于予与何诛(3)!”子曰:“始吾于人也,听其言而信其行;今吾于人也,听其言而观其行。于予与(4)改是。”

【注释】 (1)粪土:腐土、脏土。 (2)杇:音wū,抹墙用的抹子。这里指用抹子粉刷墙壁。 (3)诛:意为责备、批评。 (4)与:语气词。

【译文】 宰予白天睡觉。孔子说:“腐朽的木头无法雕刻,粪土垒的墙壁无法粉刷。对于宰予这个人,责备还有什么用呢?”孔子说:“起初我对于人,是听了他说的话便相信了他的行为;现在我对于人,听了他讲的话还要观察他的行为。在宰予这里我改变了观察人的方法。”

【评析】以“朽木”“粪土”两个通俗形象的比喻,说明加强自身修养的重要性,一个人如果自己不觉悟,不奋发努力,教育的作用就将是有限的。而且,判断一个人的品德修养到底如何,不仅要看他怎么说的,更要看他的实际行动。

九

子曰:“过而不改,是谓过矣。”

【译文】 孔子说:“有了过错而不改正,这才真叫错了。”

相关知识:本句中第一个“过”与第二个“过”词性是否相 同,各是什么意思

明确:不同,前一个是动词,意思是“有了过错” ;后一个是名词,意思是“过错” 。

【评析】说的是一个人要能正确对待自己的过失。孔子认为有过失是难免的,但要勇于承认,更要勇于改正;如果坚持错误,不肯改过,错误就真地成为错误了。这段话不仅说明了修身的方法,更强调了修身的一个重要原则。

十

司马牛问君子。子曰:“君子不忧不惧。”曰:“不忧不惧,斯谓之君子已乎?”子曰:“内省不疚,夫何忧何惧?”

【译文】 司马牛问怎样做一个君子。孔子说:“君子不忧愁,不恐惧。”司马牛说:“不忧愁,不恐惧,这样就可以叫做君子了吗?”孔子说:“自己问心无愧,那还有什么忧愁和恐惧呢?”

【评析】 据说司马牛是宋国大夫桓魋(tuí)的弟弟。桓魋在宋国“犯上作乱”,遭到宋国当权者的打击,全家被迫出逃。司马牛逃到鲁国,拜孔子为师,并声称桓魋不是他的哥哥。所以这一章里,孔子回答司马牛问怎样做才是君子的问题,这是有针对性的,即问心无愧、不忧不惧。“内省不疚”与“君子不忧不惧”是因果关系。 当遇到批评、诽谤时,孔子要求首先是自省,检讨自己是否有过错,但如果经过认真反省,确认自己没有过错(问心无愧)时,就不必有什么忧虑和惧怕的了。这是多么可贵的品德!既严于律己,又坚持原则,坚持真理,决不盲从或屈从外界的否定和压力,做到这一点需要多么大的勇气!

十一 子曰:“参乎,吾道一以贯之。”曾子曰:“唯。”子出,门人问曰:“何谓也?”曾子曰:“夫子之道,忠恕而已矣。”

【译文】 孔子说:“参啊,我讲的道是由一个基本的思想贯彻始终的。”曾子说:“是。”孔子出去之后,同学便问曾子:“这是什么意思?”曾子说:“老师的道,就是忠恕罢了。”

【评析】 以“忠恕”二字概括孔子的“道”,这个道就是“仁”。忠,就是忠诚于自己的理想和原则;恕,就是宽容之心,不能为了实现自己的追求而强加于人,正直宽容之心,就是忠恕之道。忠和恕是辩证的关系,既要坚持理想,又不能为所欲为。忠是对己,恕是对人。

十二

子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其恕乎!己所不欲,勿施于人。”

【译文】 子贡问孔子问道:“有没有一个字可以终身奉行的呢?”孔子回答说:“那就是恕吧!自己不愿意的,不要强加给别人。”

【评析】 对“恕”作了具体阐释,即:“己所不欲,勿施于人”。这是对孔子道德观的高度概括。它既是对“仁者”自身的约束,即要求一个人要有推己及人的“换位思考”,同时也是人际交往的一个重要原则,即要尊重他人,体贴他人。这一思想即使在两千多年后的今天,对于建立一个和谐融洽的社会人际关系,也有很强的现实意义。

十三

子曰:“巧言、令色、足恭(1),左丘明(2)耻之,丘亦耻之。匿怨而友其人,左丘明耻之,丘亦耻之。”

【译文】 孔子说:“花言巧语,装出好看的脸色,摆出逢迎的姿式,低三下四地过分恭敬,左丘明认为这种人可耻,我也认为可耻。把怨恨装在心里,表面上却装出友好的样子,左丘明认为这种人可耻,我也认为可耻。”

【注释】 (1)足恭:一说是两只脚做出恭敬逢迎的姿态来讨好别人;另一说是过分恭敬。这里采用后说。 (2)左丘明:姓左丘名明,鲁国人,相传是《左传》一书的作者。

【评析】 孔子反感“巧言令色”的作法,这在《学而》篇中已经提及。他提倡人们正直、坦率、诚实,不要口是心非、表里不一。这符合孔子培养健康人格的基本要求。这种思想在我们今天仍有一定的意义,对那些人前一套、人后一套的人,有很强的针对性。

【注释】 (1)輗:音ní,古代大车车辕前面横木上的木销子。大车指的是牛车。 (2)軏:音yuè,古代小车车辕前面横木上的木销子。没有輗和軏,车就不能走。

【译文】 孔子说:“一个人不讲信用,真不知道他怎么处世 。就好像大车没有輗、小车没有軏一样,它靠什么行走呢?”

十四

子曰:“人而无信,不知其可也。大车无輗(1),小车无軏(2),其何以行之哉?”

【评析】 是讲“信”的重要性。信, 是孔子道德范畴乃至中国传统道德范畴中的重要内容。孔子认为,信是人立身处世的基点。在《论语》书中,信的含义有两种:一是信任,即取得别人的信任,二是对人讲信用。“民无信不立”,诚实守信,是一个人立身处世的根本,也是一个民族、一个国家兴旺发达的重要保证。到了今天,市场经济的健康发展,社会的稳定和谐,对外贸易与交流,诚实守信仍是必须坚持的基本原则。

十五

或曰:“以德报怨,何如?”子曰:“何以报德?以直报怨,以德报德。”

【译文】 有人说:“用恩德来报答怨恨怎么样?”孔子说:“用什么来报答恩德呢?应该是用正直来报答怨恨,用恩德来报答恩德。”

【评析】 主张公正平等。孔子虽然主张“恕”,但绝不是无原则地宽容忍让,甚至委曲求全地“以德报怨”。他主张“以直报怨”就是坚持原则;他主张“以德报德”就是公平公正。这表明孔子在真理面前时不退让的,是不提倡以牺牲原则来求得友谊和睦的。

十六

子曰:“质(1)胜文(2)则野(3),文胜质则史(4)。文质彬彬(5),然后君子。”

【译文】 孔子说:“质朴多于文采,就像个乡下人,流于粗俗:文采多于质朴,就流于虚伪、浮夸。只有质朴和文采配合恰当,才是个君子。”

【注释】 (1)质:朴实、自然,无修饰的。 (2)文:文采,经过修饰的。 (3)野:此处指粗鲁、鄙野,缺乏文彩。 (4)史:言词华丽,这里有虚伪、浮夸的意思。 (5)彬彬:指文与质的配合很恰当。

【评析】 是讲“质”与“文”的关系,即仪容举止与内在素质的关系。孔子认为君子要讲究仪表,但又不能过分修饰,要做到“文质彬彬”,即既朴实又有文采,达到内在美与外表美的高度统一。直到今天,这也是我们追求的目标。

十七

子曰:“君子泰而不骄,小人骄而不泰。”

【译文】 孔子说:“君子安静坦然而不傲慢无礼,小人傲慢无礼而不安静坦然。”

【评析】

以“泰”与“骄”的对比说明君子与小人的不同。“泰”与“骄”似乎只是一种表象的区别,但实际上是内在本质的不同。“泰”,即平和、安适的样子,表明君子的旷达,虚怀若谷,胸有成竹;“骄”是骄狂,自以为是,盛气凌人,但其内心却很空洞,很虚弱。所以,真正有知识、有内涵的人常常显得很平静,甚至“大智若愚”;而愈是表面张狂、骄纵的人,愈是无知浅薄的人。

十八

子曰:“君子坦荡荡(1),小人长戚戚。”

【译文】 孔子说:“君子心胸宽广,小人经常忧愁。”

【注释】 (1)坦荡荡:心胸宽广、开阔、容忍。 (2)长戚戚:经常忧愁、烦恼的样子。

【评析】 “君子坦荡荡,小人长戚戚”是自古以来人们所熟知的一句名言。许多人常常将此写成条幅,悬于室中,以激励自己。孔子认为,作为君子,应当有宽广的胸怀,可以容忍别人,容纳各种事件,不计个人利害得失。心胸狭窄,与人为难、与己为难,时常忧愁,局促不安,就不可能成为君子。

十九

樊迟问仁。子曰:“居处恭,执事敬,与人忠。虽之夷狄,不可弃也。”

【评析】 这里孔子对“仁”的解释,是以“恭”、“敬”、“忠”三个德目为基本内涵。在家恭敬有礼,就是要符合孝悌的道德要求;办事严肃谨慎,就是要符合“礼”的要求;待人忠厚诚实显示出仁德的本色。

【译文】 樊迟问怎样才是仁。孔子说:“平常在家规规矩矩,办事严肃认真,待人忠心诚意。即使到了夷狄之地,也不可背弃。”

二十

子夏曰:“君子有三变:望之俨然,即之也温,听其言也厉。”

【译文】 子夏说:“君子有三变:远看他的样子庄严可怕,接近他又温和可亲,听他说话语言严厉不苟。”

【评析】

是孔子的弟子对他的评价。“三变”,表明孔子在弟子心目中的印象:他既是温和的,又是严肃的;他既充满情感,和蔼可亲,又严格要求,坚持原则。这是一个令人可亲可近,又令人敬畏的长者形象。

本文语言特点。 1?言简意赅,精辟深刻。如:“君子不忧不惧”“己所不欲,勿施于人”。 2?善用比喻说明深刻道理,如:“岁寒,然后知松柏之后凋也”“朽木不可雕也”等。 3 ?运用对比,使语义更加鲜明。如:“君子泰而不骄,小人骄而不泰”“君子坦荡荡,小人长戚戚”等。 4?运用对偶、并列、排比的句式,使语言整饬,朗朗上口。如:“君子求诸己,小人求诸人”“三十而立,四十而不惑,五十而知天命……”“居处恭,执事敬,与人忠”等。

练习·理解

一、说说下列句中加线词语的意思。

1、在陈绝粮,从者病,莫能兴

2、君子固穷,小人穷斯滥矣

3、君子求诸已

4、与予与何诛

5、巧言、令色、足恭,左丘明耻之

6、匿怨而友其人

7、以德报怨

8、君子泰而不骄

9、君子坦荡荡,小人长戚戚

10、望之俨然,即之也温,听其言也厉

起来

无所不为

之于

责备

认为……耻辱

对……友好

恩惠

平和,安适

宽广的样子

忧愁、烦恼的样子

接近

二、辨析下列词的不同意义或用法。

过

过户限,不觉屐齿之折

汤、武之土不过百里

比之如父,拟之如天,诚不为过也

庶乎饰已不言之过

过而不改

过故人庄

跨过

超过

过分

过错

有了过错

拜访

患

臣恐功既不成,仍有后患

不患人之不已知

祸患

担心

也

岁寒,然后知松柏之后凋也

何为其然也

其为人也,发愤忘食,乐以忘忧

语气助词,表判断

语气助词,表疑问

语气助词,舒缓语气

拓展·应用

孔子说“君子固穷”, 又说“贫而乐,富而好礼”。这里“穷”字的意义与“贫”有什么不同?解释下列词语中“穷”的含义。

理屈词穷

黔驴技穷

穷寇勿追

日暮途穷

穷追猛打

穷:尽。由于理亏而无话可说

穷:尽。比喻有限的一点本领也已经用完了。

穷:走投无路。不追无路可走的敌人,造成自己的损失。也比喻不可逼人太甚。

穷:尽头。天已晚了,路已走到了尽头。比喻

处境十分困难,到了末日。也形容穷困到极点。

穷:不断。对于溃败的敌人不断追击。

两者意义相近, 但“穷”还带有窘迫之意,而“贫”侧重于钱财缺乏。

穷思极想

穷原竟委

穷形尽相

穷凶极恶

穷奢极欲

穷:极。形容苦苦思索。

穷:深入。比喻深入探求事物的始末。

穷:尽,全。原指描写刻画细致生动,现在指丑态毕露。

穷:极端。形容极端残暴凶恶。

穷:极;奢侈和贪欲到了极点。

谢谢!