语文:《汉家寨》课件(人教版必修5)

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

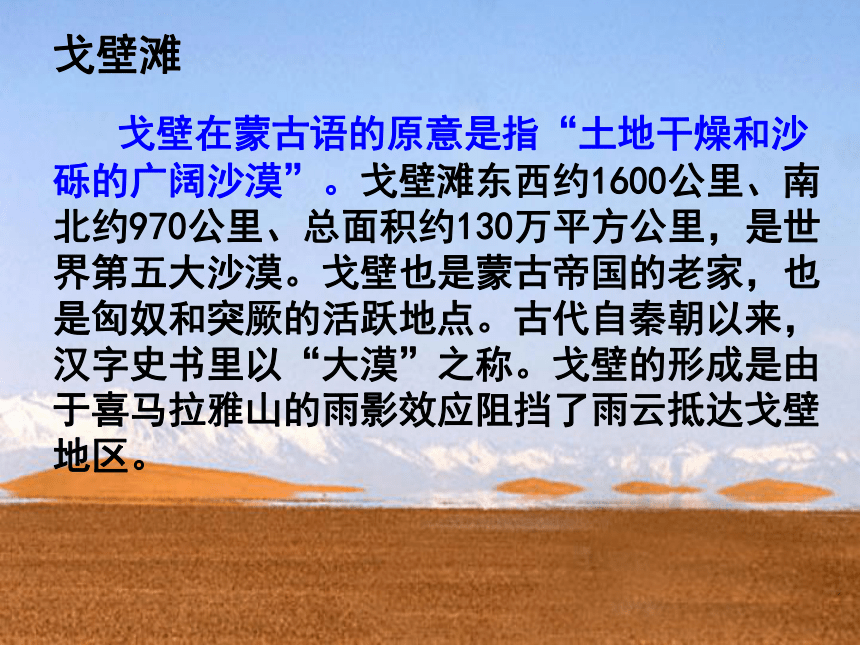

戈壁滩

戈壁在蒙古语的原意是指“土地干燥和沙砾的广阔沙漠”。戈壁滩东西约1600公里、南北约970公里、总面积约130万平方公里,是世界第五大沙漠。戈壁也是蒙古帝国的老家,也是匈奴和突厥的活跃地点。古代自秦朝以来,汉字史书里以“大漠”之称。戈壁的形成是由于喜马拉雅山的雨影效应阻挡了雨云抵达戈壁地区。

汉家寨

张承志

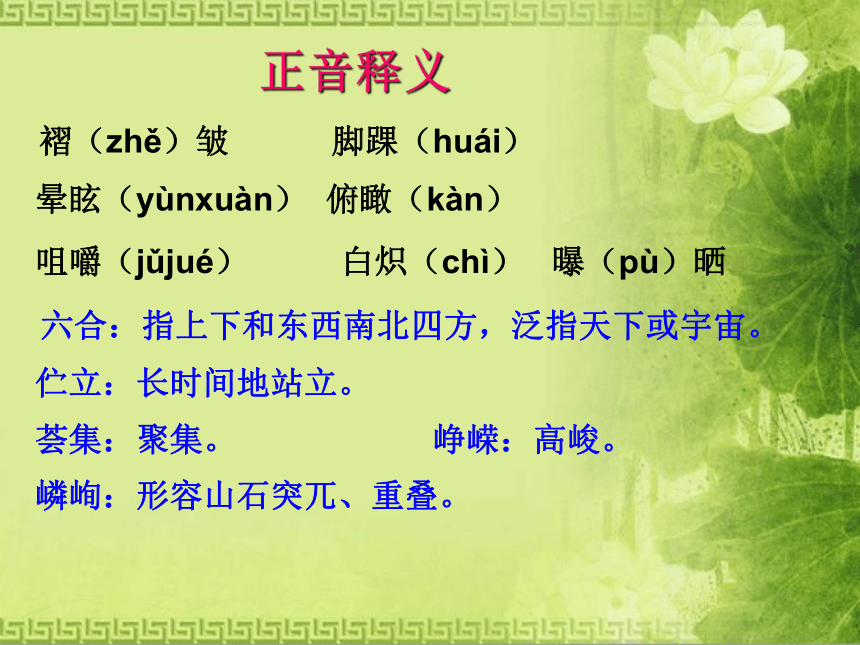

正音释义

褶(zhě)皱 脚踝(huái)

晕眩(yùnxuàn) 俯瞰(kàn)

咀嚼(jǔjué) 白炽(chì) 曝(pù)晒

六合:指上下和东西南北四方,泛指天下或宇宙。

伫立:长时间地站立。

荟集:聚集。 峥嵘:高峻。

嶙峋:形容山石突兀、重叠。

通读全文

整体把握

行文思路

“走近汉家寨”

“走进了汉家寨”

“离开汉家寨”

第一部分:走近汉家寨

铁色戈壁 岩石 红石焦土

酷热干旱 不毛之地

单调的马蹄声

我觉得自己渺小得连悲哀都是徒劳

向读者传达了一种苍凉、空寂、荒芜、广袤、慷慨悲凉的情绪;突出汉家寨生存环境的恶劣;为下文作铺垫,反衬汉家寨人的坚忍顽强的精神。

所见:

所闻:

所感:

作用:

文中写道:“一旦你被它收容,有生残年便再也无法离开它了。”这句话中“收容”是什么意思,为什么“一旦被收容过,在有生残年再也无法离开它”?

“收容”的本义是有关的组织、机构收留处在困难中的人并加以照顾。联系上下文来看,作者在这里写自己被永恒的“山野之静”所“收容”,意思是说自己被四野的宁静包裹着,完全融入到周围的宁静之中,这种一路单骑行进于三百里空山绝谷的感受给作者的震撼是刻骨铭心的,因此他在有生之年在也无法忘记。

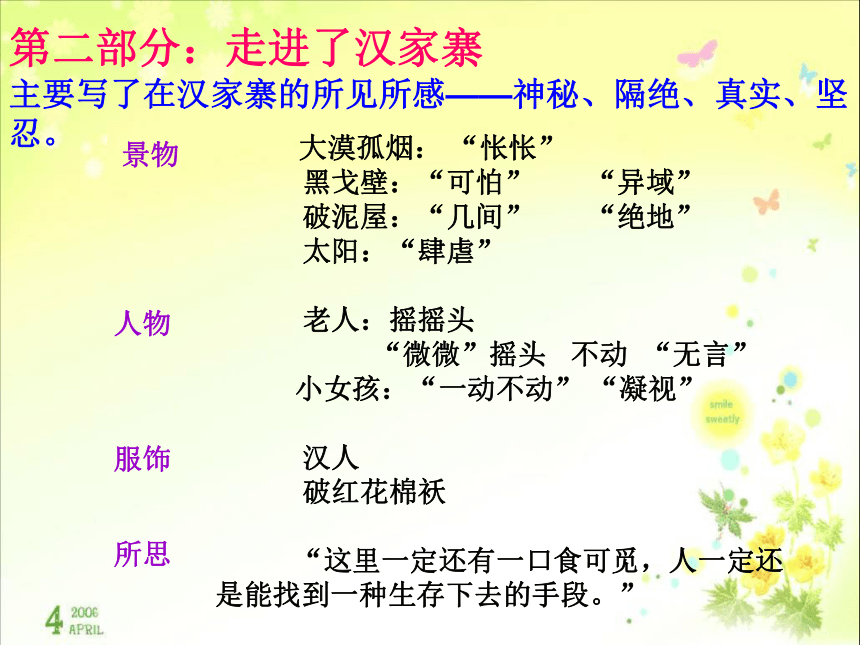

第二部分:走进了汉家寨

主要写了在汉家寨的所见所感——神秘、隔绝、真实、坚忍。

大漠孤烟: “怅怅”

黑戈壁:“可怕” “异域”

破泥屋:“几间” “绝地”

太阳:“肆虐”

老人:摇摇头

“微微”摇头 不动 “无言”

小女孩:“一动不动” “凝视”

汉人

破红花棉袄

“这里一定还有一口食可觅,人一定还是能找到一种生存下去的手段。”

景物

人物

服饰

所思

①文中作者走进汉家寨的时候,看见三道巨大的戈壁滩觉得三个方向都像是“可怕的暗示”。它们到底暗示了什么呢

三道巨大的戈壁滩指向的“三个方向”实际上暗示了人生选择的不确定性。

②汉家寨只是几间破泥屋,它坐落在新疆吐鲁番北、天山以南的一片铁灰色的砾石戈壁正中。无植被的枯山像铁渣堆一样,在三个方向汇指着它——三道裸山之间,是三条巨流般的黑戈壁,寸草不生,平平地铺向三个可怕的远方。因此,地图上又标着另一个地名叫三岔口;这个地点在以后我的生涯中总是被我反复回忆,咀嚼吟味,我总是无法忘记它。仿佛它是我人生的答案。在这里,作者“人生的答案”是什么呢

汉家寨人在如此困难恶劣的环境中依然坚守,他们肯定也面临了人生的“三岔口”与选择,但他们选择了坚守。这种信念、行为给作者极深的触动,使他意识到自己在面对不能确定的人生选择和形形色色的诱惑时应该像汉家寨人一样选择坚守。

《辛德勒名单》之

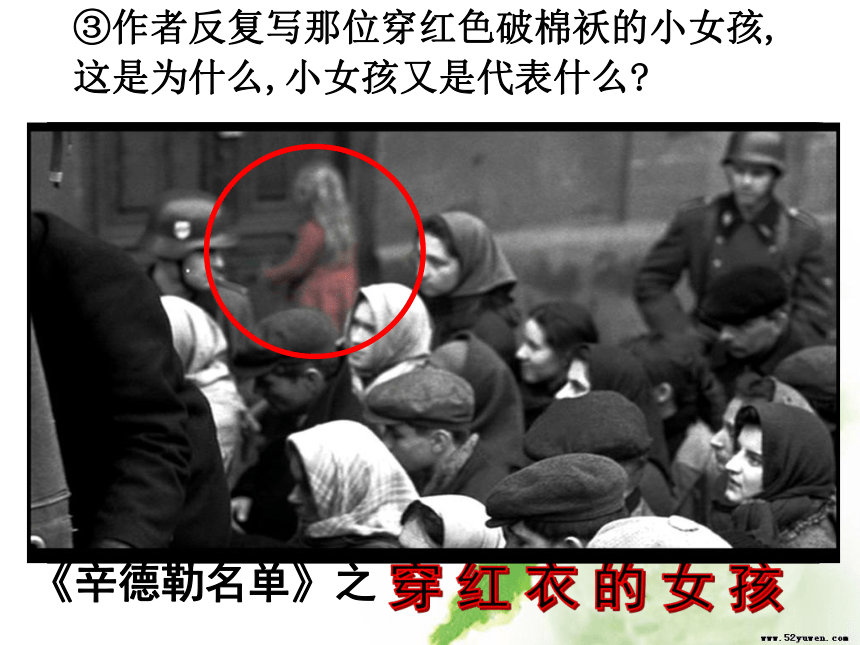

③作者反复写那位穿红色破棉袄的小女孩,这是为什么,小女孩又是代表什么

③作者反复写那位穿红色破棉袄的小女孩,这是为什么,小女孩又是代表什么

汉家寨人坚守生存的理想、信念、行为给现代文明中的人以强烈的震撼和鼓舞,作者用红色给文章营造悲凉深沉氛围营造一点亮色,使全文格调慷慨悲壮但不至于伤感。

▲环境描写的作用:

以一连串的想象奇特而又恰如其分的比喻句勾勒出了汉家寨荒凉、寂寞、古意横生的环境特点。作者用他所擅长的手法,粗线条地勾画出了一幅人迹罕至却又似乎蕴藏着强大生命力的画卷,这是人类精神与大自然的巧妙契合。

概括汉家寨一老一小两个人物的特点。

老汉----饱经风霜,木讷迟钝,不回答来客的提问。

小女孩----穿着破红棉袄,天真、好奇。

作者主要通过外貌、神态、动作描写刻画了两个都穿着汉人服饰,始终无语,几乎是两个静态的汉家寨人物形象。正是这样的人,在环境极为恶劣,条件非常艰苦的汉家寨坚守着,这种顽强的“坚守”深深地打动了作者的心灵。

▲人物描写的作用:

两个木讷而近乎静态的人物形象(老人、小女孩)恰恰是对汉家寨天荒地老地存在的一种最佳诠释。汉家寨的寂寞、荒僻从人物的行动中一览无遗。

万里绝地,几户人家。在这生生不息的人类历史中,作者似乎触摸到了某种支持人类繁衍下去的潜在本能,那就是“坚守”。

第三部分:离开汉家寨

“千年以来,人为着存活曾忍受了多少辛苦……我只是隐隐感到了人的坚守,感到了那坚守如这风景一般苍凉广阔。”

“从那一日起,无论我走到哪里都在不知不觉之间,坚守着什么。”

作者的感受:遗憾、不舍、回忆、坚守

心中涌起一股决绝的气概。

最后我遗憾的走开了。

我强忍心中激烈。

我总是倔强的回忆着汉家寨。

坚守

“在美国、在日本,我总是倔强地回忆着汉家寨”可见汉家寨对作者影响深远。那么你认为对于作者来说汉家寨给予作者最重要的是什么?

分析参考:汉家寨给予作者一种坚守的精神。汉家寨能生存一千多年,凭的就是这种坚守精神。我们的祖国、民族要发展,也需要这种坚守精神。在这里,作者将汉家寨的坚守、个人的坚守和民族的坚守水乳交融地结合了起来。

①老人和小女孩在坚守什么 老人和小女孩的坚守,与作者张承志内心深处的坚守有何不同与相同

老人和小女孩在坚守祖先留给后人的家园,坚守汉家寨传统的生活方式,在艰苦卓绝的异域坚守着生存下去。千百年来的生命存活之谜作者无法揣测,只是隐隐地感到了人的坚守精神,正是这种精神支撑着汉家寨,支撑着我们的民族,支撑着人类生生不息的繁衍。

作者的坚守:做一个“思想自由”的作家,用自己的笔为底层民众写作,思考怎样活得美和战胜污脏。正如张承志在《一册山河》的编后记中所说:“只追求———新意的真知,美好的文章,只求在滔滔的洪水中,做一块思想自由的石头。”

1989年至1992年秋,张承志在日本和加拿大“漂泊”了两年。而这两年异国生活,不是观光访问也不是讲学研究,而是实实在在的生活,为生存而打工,或忙于写作或忙于餐馆洗碗。正是这种沉潜深入而不是浮光掠影式的生活,让他更为真切地感受到了“中国所面临的危险形势”,西方世界(包括日本)对第三世界国家的人(包括中国人)的文化偏见和歧视,中国所应面对的文化危机,这些进一步刺激强化了他的文化民族主义的认同观点。

而此时国内的人文环境正处在商业化世俗化的演进狂潮中,文化界也沉醉在这众神狂欢的“后庭花的合唱”中,张承志感到震怒“中国面临的危险形势,以及我在北京感到的中国文化可怕的堕落,这种形势,使我无法挣脱近乎暴怒的一种激动”。一种强烈的民族文化的危机感促使他写下了两本散文集:《荒芜英雄路》、《清洁的精神》。《汉家寨》就选自其中的《清洁的精神》。

关于作者

张承志,回族。生于

北京,高中毕业后在内

蒙古插队当牧民。毕业

后搞考古工作,获民族

历史语言系硕士学位。

长期从事中亚、

新疆、甘宁青伊斯兰黄土

高原的历史宗教考古调查。

游历美国、日本,使用数种外语。

张承志以小说的名义挖掘

出了人潜在的巨大精神能量,

写出了信仰对于人的根本性的

意义。他以内蒙古草原为基点,

在北方边陲作自由漫游和寻觅,

作品处处显示出作家对于理想的坚守和追求,

而且具有强烈的批判气质和人文主义精神。

张承志是个个性独特的作家,作品表现出的厚重和沧桑, 让人觉得这才是男人写的东西。

“当你们感到愤怒的时候,当你们感到世俗日下没有正义的时候,当你们听不见回音找不到理解的时候,当你们仍想活得干净而觉得艰难的时候——请记住,世上还有我的文学……”

——张承志

张承志鄙视单纯的物质追求,非常注重精神生活的价值,视精神生活的满足为自己一生最大的财富。张承志对绝对精神价值的追求使他成为一位理想主义者,他的散文也因此而获得强大的人格力量。为了获得一个理想主义者的信仰自由和作家表达这种信仰的自由,他毅然辞去所有工职,开始四海漂游,做一个理想主义的艺术浪人。这种极彻底的做法,不光使他获得身体上的自由,也使他成为一个精神自由的人。

他被称为当代文坛少见的“寻找精神价值,向世俗挑战的旗帜” 。

作者的坚守在这里不光是一种坚忍、顽强,它还是对家园、故国、 文化、信仰的执著保护、怀念追求、不离不弃,一种在任何困难面前也不低头的人生信念!

②这篇作品表达的是一种“坚守”的信念。在今天这样一个高速发展的时代中,这种坚守有什么价值?它与“发展”的观念会不会产生矛盾冲突

当今的时代,一方面是经济高速发展,科技日新月异,人们信心百倍地奔向现代化;同时在这个高速发展的时代,又出现了一些问题:有些人崇尚拜金主义,有的人拼命追求物质享受,有的人理想主义失落,沦为“迷惘的一代”,有的人媚权媚俗,有的人一心艳羡西方,心中自轻自薄。因此,在这样一种社会氛围中,的确需要一种在物欲横流中坚守清贫,在庸俗泛滥中坚守高洁,在寂寞孤独中坚守理想,在“全盘西化”中坚守民族精神的人文主义精神。正是从这个意义上说,作者提倡的“坚守”在今天仍然有着积极意义,它与“发展”的观念并不矛盾,而是当今高速发展的时代必不可少的一种精神品质。

三百里空山绝谷

汉家寨

老人与小女孩

现代社会荒芜的精神世界,苍白的文化。

坚守生活的理想和信念的精神。

总有一种精神值得我们去坚持!在荒凉悲绝的境地中坚持生命的终极精神意义!

老人象征汉家寨存在的悠久历史,小女孩象征汉家寨的未来。女孩虽然稚嫩,但终究给了这块土地生生不息的繁衍的希望。“黑色的眼睛”、“红色的棉袄”,象征着汉家寨在逆境中永不磨灭的精神。

本文的主旨是倡扬一种坚守的精神,但全文没有空洞的说教和深奥的道理,而是通过沉郁凝重的笔调,以荒凉寂静的环境渲染,以奇特的想象的和具体形象的描写来表达主题。

通过对汉家寨荒凉、死寂的环境的描写,我们深深地领略了汉家寨人所具有的坚守的精神。正是这种精神支撑着他们历经千年而依然固守在这片土地上,也正是这种精神哺育了我们的民族,乃至于整个人类。相信,我们每个人的心中都有着自己的“坚守”,那就继续吧,它将使我们更具有生命的价值。

文章主旨

语言美

结构美

理性美

意境美

从这篇文章看,张承志的散文有何特色?

语言沉郁凝重

“风蚀的痕迹像刀割过一样清晰”

“天山南麓是大地被烤伤的一块皮肤”

“无植被的枯山像铁渣堆一样”

“三道裸山之间,是三条巨流般的黑戈壁”

“汉家寨,如一枚被人丢弃的棋子,如一粒生锈的弹丸”

“三个方向都像可怕的暗示”,

——奇异的比喻

2、变幻交错的时空结构。

马尔克斯《百年孤独》一书的首句首创了一种特殊的时空结构:“多年以后,奥雷连诺上校站在行刑队伍面前,准会想起父亲带他去参观冰块的那个遥远的下午。”运用从未来的角度回忆过去的倒叙手法,容纳了未来、过去、现在三个时间层面 。

2段:“无论后来我走到哪里,……四顾无援。”

8段:“这个地点在以后我的生涯中总是被我反 复回

忆,咀嚼吟味,我总是无法忘记它。”

28段:“好多年以后,我总觉得那便是我女儿的眼睛。”

3、富于哲理,长于思辨。

从汉家寨的存在,从汉家寨人千年来的生存状态,作者“隐隐感到了人的坚守”,并由这种坚守进而开始了民族文化的深层反思:那就是,坚守精神与汉家寨、与汉民族天衣无缝的契合,与民族精神的水乳交融。

4、寓情于景的表达方式。

作者从渐行渐近汉家寨到零距离接触汉家寨,一路走来,满眼看到的是大地从繁盛到荒僻,写的是荒凉的景,抒的是寂寥的情;再到渐行渐远地离开汉家寨,却再也无法忘记汉家寨。永别了汉家寨悲凉严峻的风景,却深味了汉家寨人坚守的精神。自始至终作者都将笔力凝聚于汉家寨的描写,而感情的抒发是寓于其中的,是润物细无声的表达。

在困难的情况下不动摇。

汉家寨人的坚守你觉得有价值吗?

在物质生活高速发展的今天,你觉得需要坚守什么呢?

感受坚守——

在物欲横流中坚守着淡泊,

在庸俗泛滥中坚守着高雅,

在寂寞孤独中坚守着理想,

在急功近利中坚守着踏实,

在尔虞我诈中坚守着诚信,

在众人皆醉中坚守着独醒……

在崇洋媚外中坚守着民族精神和文化精华……

思考:我们需要坚守什么样的精神?

中国历史上有很多人和事让我们铭刻在心,如司马迁忍受宫刑的痛苦和耻辱,皓首穷经,发愤著书,历经十三年,完成了52万字的辉煌巨作——《史记》;又如在外国考察的吉鸿昌,亲身经历了外国人对中国人的歧视、侮辱和刁难,当别人误认为他是日本人时,他找来一块木牌,用英文写上:“我是中国人!”,无论走到哪里,他都会把这块木牌佩带在身上。

举世皆浊我独清,

世人皆醉我独醒。

--屈原

苏武牧羊

东汉杨震曾往东莱郡赴任,路经昌邑县,适逢旧日所荐秀才、现任昌邑县令的王密向他馈金十斤,以示报恩和接风。时值夜间,且无第三者在场。于是王密笑容满面、推心置腹地说:“暮夜无知者。”哪料杨震一脸严肃,断然

拒绝:“天知,地知,我知,你知,何谓无知者!”面对重金 贿赂,他坚持了正义的立场,恪守了高岸的品格,心底的防线固若金汤,被历代传为佳话。

人生自古谁无死

留取丹心照汗青

“20世纪中国的良心”

讲真话

把心交给读者

巴金

现代社会,纷纷扰扰,我们面对的困难太多、诱惑太多,需要我们坚守的太多。要坚守不是件容易的事情。

有人面对学习上的难题望而却步,畏葸不前;有人面对生活中的清贫愤愤不平,铤而走险;有人面对工作中的失败唉声叹气,一蹶不振;有人面对金钱美女怦然心动,遗恨千古……

然而,也有曾子坚守诺言,毅然宰猪;尾生坚守约定,抱柱殒命;乞者坚守尊严,忍饥而亡;陶潜坚守高洁,躬耕于南亩;袁崇焕坚守精忠,屈死于北京。

放弃与坚守,平庸与伟大,全在人的一念之间。

我的感悟——

作业:

带着今日视角走进张承志的其他作品,如《心灵史》《北方的河》 《黑骏马》 等,感受其“坚守”,注意作品中描写独特景物、人物的语言和方法。

戈壁滩

戈壁在蒙古语的原意是指“土地干燥和沙砾的广阔沙漠”。戈壁滩东西约1600公里、南北约970公里、总面积约130万平方公里,是世界第五大沙漠。戈壁也是蒙古帝国的老家,也是匈奴和突厥的活跃地点。古代自秦朝以来,汉字史书里以“大漠”之称。戈壁的形成是由于喜马拉雅山的雨影效应阻挡了雨云抵达戈壁地区。

汉家寨

张承志

正音释义

褶(zhě)皱 脚踝(huái)

晕眩(yùnxuàn) 俯瞰(kàn)

咀嚼(jǔjué) 白炽(chì) 曝(pù)晒

六合:指上下和东西南北四方,泛指天下或宇宙。

伫立:长时间地站立。

荟集:聚集。 峥嵘:高峻。

嶙峋:形容山石突兀、重叠。

通读全文

整体把握

行文思路

“走近汉家寨”

“走进了汉家寨”

“离开汉家寨”

第一部分:走近汉家寨

铁色戈壁 岩石 红石焦土

酷热干旱 不毛之地

单调的马蹄声

我觉得自己渺小得连悲哀都是徒劳

向读者传达了一种苍凉、空寂、荒芜、广袤、慷慨悲凉的情绪;突出汉家寨生存环境的恶劣;为下文作铺垫,反衬汉家寨人的坚忍顽强的精神。

所见:

所闻:

所感:

作用:

文中写道:“一旦你被它收容,有生残年便再也无法离开它了。”这句话中“收容”是什么意思,为什么“一旦被收容过,在有生残年再也无法离开它”?

“收容”的本义是有关的组织、机构收留处在困难中的人并加以照顾。联系上下文来看,作者在这里写自己被永恒的“山野之静”所“收容”,意思是说自己被四野的宁静包裹着,完全融入到周围的宁静之中,这种一路单骑行进于三百里空山绝谷的感受给作者的震撼是刻骨铭心的,因此他在有生之年在也无法忘记。

第二部分:走进了汉家寨

主要写了在汉家寨的所见所感——神秘、隔绝、真实、坚忍。

大漠孤烟: “怅怅”

黑戈壁:“可怕” “异域”

破泥屋:“几间” “绝地”

太阳:“肆虐”

老人:摇摇头

“微微”摇头 不动 “无言”

小女孩:“一动不动” “凝视”

汉人

破红花棉袄

“这里一定还有一口食可觅,人一定还是能找到一种生存下去的手段。”

景物

人物

服饰

所思

①文中作者走进汉家寨的时候,看见三道巨大的戈壁滩觉得三个方向都像是“可怕的暗示”。它们到底暗示了什么呢

三道巨大的戈壁滩指向的“三个方向”实际上暗示了人生选择的不确定性。

②汉家寨只是几间破泥屋,它坐落在新疆吐鲁番北、天山以南的一片铁灰色的砾石戈壁正中。无植被的枯山像铁渣堆一样,在三个方向汇指着它——三道裸山之间,是三条巨流般的黑戈壁,寸草不生,平平地铺向三个可怕的远方。因此,地图上又标着另一个地名叫三岔口;这个地点在以后我的生涯中总是被我反复回忆,咀嚼吟味,我总是无法忘记它。仿佛它是我人生的答案。在这里,作者“人生的答案”是什么呢

汉家寨人在如此困难恶劣的环境中依然坚守,他们肯定也面临了人生的“三岔口”与选择,但他们选择了坚守。这种信念、行为给作者极深的触动,使他意识到自己在面对不能确定的人生选择和形形色色的诱惑时应该像汉家寨人一样选择坚守。

《辛德勒名单》之

③作者反复写那位穿红色破棉袄的小女孩,这是为什么,小女孩又是代表什么

③作者反复写那位穿红色破棉袄的小女孩,这是为什么,小女孩又是代表什么

汉家寨人坚守生存的理想、信念、行为给现代文明中的人以强烈的震撼和鼓舞,作者用红色给文章营造悲凉深沉氛围营造一点亮色,使全文格调慷慨悲壮但不至于伤感。

▲环境描写的作用:

以一连串的想象奇特而又恰如其分的比喻句勾勒出了汉家寨荒凉、寂寞、古意横生的环境特点。作者用他所擅长的手法,粗线条地勾画出了一幅人迹罕至却又似乎蕴藏着强大生命力的画卷,这是人类精神与大自然的巧妙契合。

概括汉家寨一老一小两个人物的特点。

老汉----饱经风霜,木讷迟钝,不回答来客的提问。

小女孩----穿着破红棉袄,天真、好奇。

作者主要通过外貌、神态、动作描写刻画了两个都穿着汉人服饰,始终无语,几乎是两个静态的汉家寨人物形象。正是这样的人,在环境极为恶劣,条件非常艰苦的汉家寨坚守着,这种顽强的“坚守”深深地打动了作者的心灵。

▲人物描写的作用:

两个木讷而近乎静态的人物形象(老人、小女孩)恰恰是对汉家寨天荒地老地存在的一种最佳诠释。汉家寨的寂寞、荒僻从人物的行动中一览无遗。

万里绝地,几户人家。在这生生不息的人类历史中,作者似乎触摸到了某种支持人类繁衍下去的潜在本能,那就是“坚守”。

第三部分:离开汉家寨

“千年以来,人为着存活曾忍受了多少辛苦……我只是隐隐感到了人的坚守,感到了那坚守如这风景一般苍凉广阔。”

“从那一日起,无论我走到哪里都在不知不觉之间,坚守着什么。”

作者的感受:遗憾、不舍、回忆、坚守

心中涌起一股决绝的气概。

最后我遗憾的走开了。

我强忍心中激烈。

我总是倔强的回忆着汉家寨。

坚守

“在美国、在日本,我总是倔强地回忆着汉家寨”可见汉家寨对作者影响深远。那么你认为对于作者来说汉家寨给予作者最重要的是什么?

分析参考:汉家寨给予作者一种坚守的精神。汉家寨能生存一千多年,凭的就是这种坚守精神。我们的祖国、民族要发展,也需要这种坚守精神。在这里,作者将汉家寨的坚守、个人的坚守和民族的坚守水乳交融地结合了起来。

①老人和小女孩在坚守什么 老人和小女孩的坚守,与作者张承志内心深处的坚守有何不同与相同

老人和小女孩在坚守祖先留给后人的家园,坚守汉家寨传统的生活方式,在艰苦卓绝的异域坚守着生存下去。千百年来的生命存活之谜作者无法揣测,只是隐隐地感到了人的坚守精神,正是这种精神支撑着汉家寨,支撑着我们的民族,支撑着人类生生不息的繁衍。

作者的坚守:做一个“思想自由”的作家,用自己的笔为底层民众写作,思考怎样活得美和战胜污脏。正如张承志在《一册山河》的编后记中所说:“只追求———新意的真知,美好的文章,只求在滔滔的洪水中,做一块思想自由的石头。”

1989年至1992年秋,张承志在日本和加拿大“漂泊”了两年。而这两年异国生活,不是观光访问也不是讲学研究,而是实实在在的生活,为生存而打工,或忙于写作或忙于餐馆洗碗。正是这种沉潜深入而不是浮光掠影式的生活,让他更为真切地感受到了“中国所面临的危险形势”,西方世界(包括日本)对第三世界国家的人(包括中国人)的文化偏见和歧视,中国所应面对的文化危机,这些进一步刺激强化了他的文化民族主义的认同观点。

而此时国内的人文环境正处在商业化世俗化的演进狂潮中,文化界也沉醉在这众神狂欢的“后庭花的合唱”中,张承志感到震怒“中国面临的危险形势,以及我在北京感到的中国文化可怕的堕落,这种形势,使我无法挣脱近乎暴怒的一种激动”。一种强烈的民族文化的危机感促使他写下了两本散文集:《荒芜英雄路》、《清洁的精神》。《汉家寨》就选自其中的《清洁的精神》。

关于作者

张承志,回族。生于

北京,高中毕业后在内

蒙古插队当牧民。毕业

后搞考古工作,获民族

历史语言系硕士学位。

长期从事中亚、

新疆、甘宁青伊斯兰黄土

高原的历史宗教考古调查。

游历美国、日本,使用数种外语。

张承志以小说的名义挖掘

出了人潜在的巨大精神能量,

写出了信仰对于人的根本性的

意义。他以内蒙古草原为基点,

在北方边陲作自由漫游和寻觅,

作品处处显示出作家对于理想的坚守和追求,

而且具有强烈的批判气质和人文主义精神。

张承志是个个性独特的作家,作品表现出的厚重和沧桑, 让人觉得这才是男人写的东西。

“当你们感到愤怒的时候,当你们感到世俗日下没有正义的时候,当你们听不见回音找不到理解的时候,当你们仍想活得干净而觉得艰难的时候——请记住,世上还有我的文学……”

——张承志

张承志鄙视单纯的物质追求,非常注重精神生活的价值,视精神生活的满足为自己一生最大的财富。张承志对绝对精神价值的追求使他成为一位理想主义者,他的散文也因此而获得强大的人格力量。为了获得一个理想主义者的信仰自由和作家表达这种信仰的自由,他毅然辞去所有工职,开始四海漂游,做一个理想主义的艺术浪人。这种极彻底的做法,不光使他获得身体上的自由,也使他成为一个精神自由的人。

他被称为当代文坛少见的“寻找精神价值,向世俗挑战的旗帜” 。

作者的坚守在这里不光是一种坚忍、顽强,它还是对家园、故国、 文化、信仰的执著保护、怀念追求、不离不弃,一种在任何困难面前也不低头的人生信念!

②这篇作品表达的是一种“坚守”的信念。在今天这样一个高速发展的时代中,这种坚守有什么价值?它与“发展”的观念会不会产生矛盾冲突

当今的时代,一方面是经济高速发展,科技日新月异,人们信心百倍地奔向现代化;同时在这个高速发展的时代,又出现了一些问题:有些人崇尚拜金主义,有的人拼命追求物质享受,有的人理想主义失落,沦为“迷惘的一代”,有的人媚权媚俗,有的人一心艳羡西方,心中自轻自薄。因此,在这样一种社会氛围中,的确需要一种在物欲横流中坚守清贫,在庸俗泛滥中坚守高洁,在寂寞孤独中坚守理想,在“全盘西化”中坚守民族精神的人文主义精神。正是从这个意义上说,作者提倡的“坚守”在今天仍然有着积极意义,它与“发展”的观念并不矛盾,而是当今高速发展的时代必不可少的一种精神品质。

三百里空山绝谷

汉家寨

老人与小女孩

现代社会荒芜的精神世界,苍白的文化。

坚守生活的理想和信念的精神。

总有一种精神值得我们去坚持!在荒凉悲绝的境地中坚持生命的终极精神意义!

老人象征汉家寨存在的悠久历史,小女孩象征汉家寨的未来。女孩虽然稚嫩,但终究给了这块土地生生不息的繁衍的希望。“黑色的眼睛”、“红色的棉袄”,象征着汉家寨在逆境中永不磨灭的精神。

本文的主旨是倡扬一种坚守的精神,但全文没有空洞的说教和深奥的道理,而是通过沉郁凝重的笔调,以荒凉寂静的环境渲染,以奇特的想象的和具体形象的描写来表达主题。

通过对汉家寨荒凉、死寂的环境的描写,我们深深地领略了汉家寨人所具有的坚守的精神。正是这种精神支撑着他们历经千年而依然固守在这片土地上,也正是这种精神哺育了我们的民族,乃至于整个人类。相信,我们每个人的心中都有着自己的“坚守”,那就继续吧,它将使我们更具有生命的价值。

文章主旨

语言美

结构美

理性美

意境美

从这篇文章看,张承志的散文有何特色?

语言沉郁凝重

“风蚀的痕迹像刀割过一样清晰”

“天山南麓是大地被烤伤的一块皮肤”

“无植被的枯山像铁渣堆一样”

“三道裸山之间,是三条巨流般的黑戈壁”

“汉家寨,如一枚被人丢弃的棋子,如一粒生锈的弹丸”

“三个方向都像可怕的暗示”,

——奇异的比喻

2、变幻交错的时空结构。

马尔克斯《百年孤独》一书的首句首创了一种特殊的时空结构:“多年以后,奥雷连诺上校站在行刑队伍面前,准会想起父亲带他去参观冰块的那个遥远的下午。”运用从未来的角度回忆过去的倒叙手法,容纳了未来、过去、现在三个时间层面 。

2段:“无论后来我走到哪里,……四顾无援。”

8段:“这个地点在以后我的生涯中总是被我反 复回

忆,咀嚼吟味,我总是无法忘记它。”

28段:“好多年以后,我总觉得那便是我女儿的眼睛。”

3、富于哲理,长于思辨。

从汉家寨的存在,从汉家寨人千年来的生存状态,作者“隐隐感到了人的坚守”,并由这种坚守进而开始了民族文化的深层反思:那就是,坚守精神与汉家寨、与汉民族天衣无缝的契合,与民族精神的水乳交融。

4、寓情于景的表达方式。

作者从渐行渐近汉家寨到零距离接触汉家寨,一路走来,满眼看到的是大地从繁盛到荒僻,写的是荒凉的景,抒的是寂寥的情;再到渐行渐远地离开汉家寨,却再也无法忘记汉家寨。永别了汉家寨悲凉严峻的风景,却深味了汉家寨人坚守的精神。自始至终作者都将笔力凝聚于汉家寨的描写,而感情的抒发是寓于其中的,是润物细无声的表达。

在困难的情况下不动摇。

汉家寨人的坚守你觉得有价值吗?

在物质生活高速发展的今天,你觉得需要坚守什么呢?

感受坚守——

在物欲横流中坚守着淡泊,

在庸俗泛滥中坚守着高雅,

在寂寞孤独中坚守着理想,

在急功近利中坚守着踏实,

在尔虞我诈中坚守着诚信,

在众人皆醉中坚守着独醒……

在崇洋媚外中坚守着民族精神和文化精华……

思考:我们需要坚守什么样的精神?

中国历史上有很多人和事让我们铭刻在心,如司马迁忍受宫刑的痛苦和耻辱,皓首穷经,发愤著书,历经十三年,完成了52万字的辉煌巨作——《史记》;又如在外国考察的吉鸿昌,亲身经历了外国人对中国人的歧视、侮辱和刁难,当别人误认为他是日本人时,他找来一块木牌,用英文写上:“我是中国人!”,无论走到哪里,他都会把这块木牌佩带在身上。

举世皆浊我独清,

世人皆醉我独醒。

--屈原

苏武牧羊

东汉杨震曾往东莱郡赴任,路经昌邑县,适逢旧日所荐秀才、现任昌邑县令的王密向他馈金十斤,以示报恩和接风。时值夜间,且无第三者在场。于是王密笑容满面、推心置腹地说:“暮夜无知者。”哪料杨震一脸严肃,断然

拒绝:“天知,地知,我知,你知,何谓无知者!”面对重金 贿赂,他坚持了正义的立场,恪守了高岸的品格,心底的防线固若金汤,被历代传为佳话。

人生自古谁无死

留取丹心照汗青

“20世纪中国的良心”

讲真话

把心交给读者

巴金

现代社会,纷纷扰扰,我们面对的困难太多、诱惑太多,需要我们坚守的太多。要坚守不是件容易的事情。

有人面对学习上的难题望而却步,畏葸不前;有人面对生活中的清贫愤愤不平,铤而走险;有人面对工作中的失败唉声叹气,一蹶不振;有人面对金钱美女怦然心动,遗恨千古……

然而,也有曾子坚守诺言,毅然宰猪;尾生坚守约定,抱柱殒命;乞者坚守尊严,忍饥而亡;陶潜坚守高洁,躬耕于南亩;袁崇焕坚守精忠,屈死于北京。

放弃与坚守,平庸与伟大,全在人的一念之间。

我的感悟——

作业:

带着今日视角走进张承志的其他作品,如《心灵史》《北方的河》 《黑骏马》 等,感受其“坚守”,注意作品中描写独特景物、人物的语言和方法。