人教版高中语文必修一烛之武退秦师 课件(共20张)

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文必修一烛之武退秦师 课件(共20张) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 3.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-11-05 18:33:44 | ||

图片预览

文档简介

烛之武退秦师

关于《左传》

《左传》又名《春秋左氏传》,是我国第一部详细完整的编年体历史著作,相传是鲁国的史官左丘明所著。《左传》是《春秋左氏传》的简称,又名《左氏春秋》。因为《左传》和《公羊传》《谷梁传》都是为解说《春秋》而作,所以它们又被称作“春秋三传”。

《左传》主要记载了东周前期240多年各国的政治、经济、军事、外交和文化方面的一些事件。《左传》描写人物生动细致,人物语言富有文学色彩,叙写战争时以记叙战前准备、战后论战为主,略写战争经过,记录了不少外交辞令、议论、谏说,是研究我国先秦历史很有价值的文献。

我国古代史书有哪几种体例

①通史:不间断地记叙自古及今的历史事件,如《史记。

②编年体:以年代为线索编排的有关历史事件,如《左传》。

③国别体:以国家为单位分别记叙的历史,如《战国策》。

④断代史:记录某一时期或某一朝代的历史,如《汉书》。

⑤纪事本末体:以事件为主线,将有关专题材料集中在一起,首创于南宋的袁枢,如袁枢的《通鉴纪事本末》。

⑥纪传体:通过记叙人物活动反映历史事件,如《史记》。

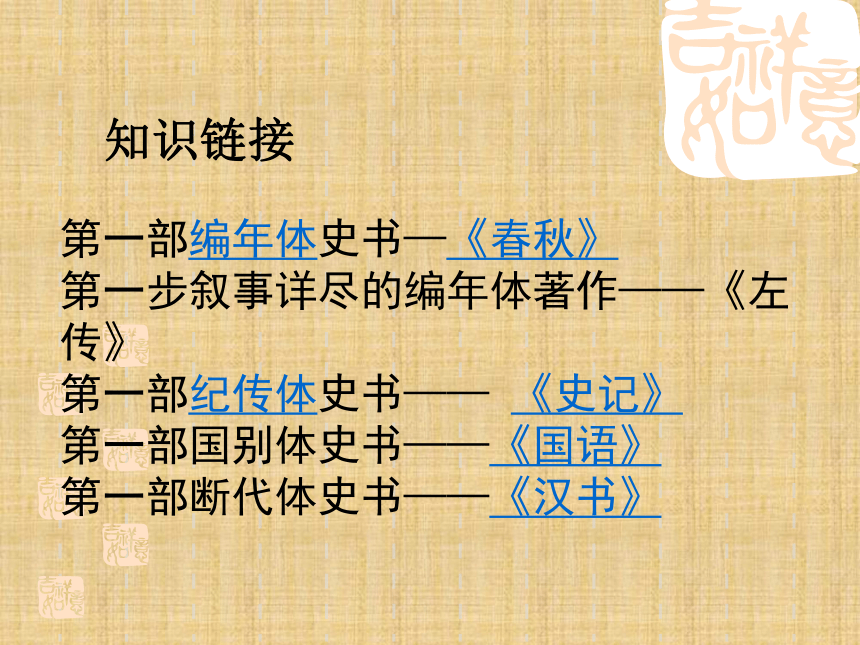

知识链接

第一部编年体史书—《春秋》

第一步叙事详尽的编年体著作——《左传》

第一部纪传体史书—— 《史记》

第一部国别体史书——《国语》

第一部断代体史书——《汉书》

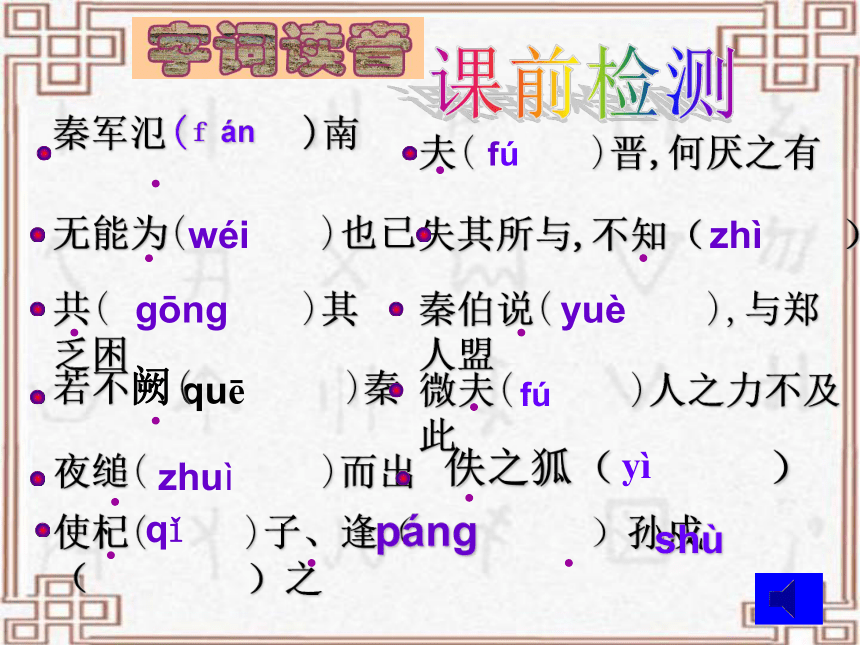

无能为( )也已

共( )其乏困

秦伯说( ),与郑人盟

夫( )晋,何厌之有

微夫( )人之力不及此

wéi

fú

gōng

yuè

fú

佚之狐( )

zhuì

quē

秦军氾( )南

若不阙( )秦

夜缒( )而出

失其所与,不知( )

使杞( )子、逢( )孙戍( )之

zhì

qǐ

páng

yì

shù

f án

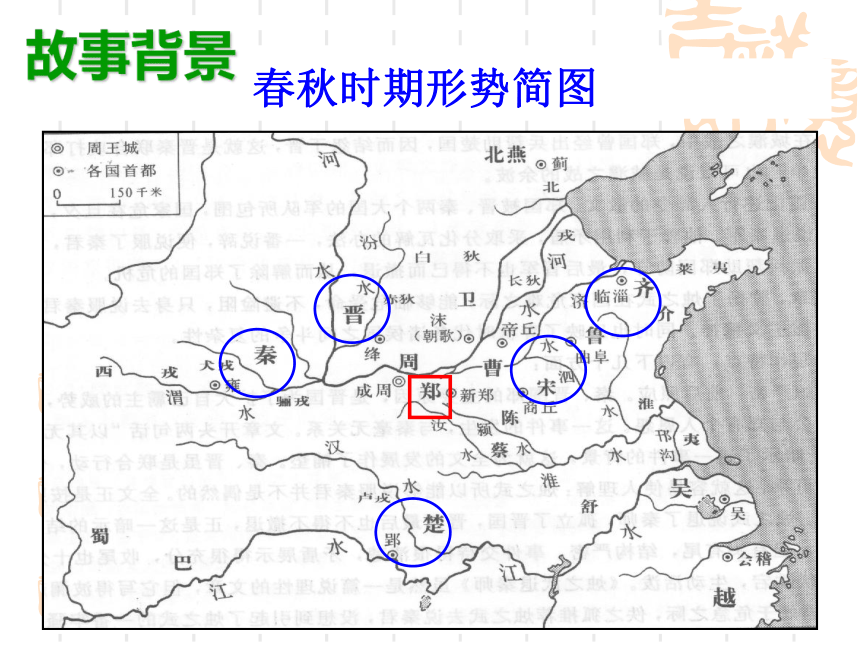

春秋时期形势简图

故事背景

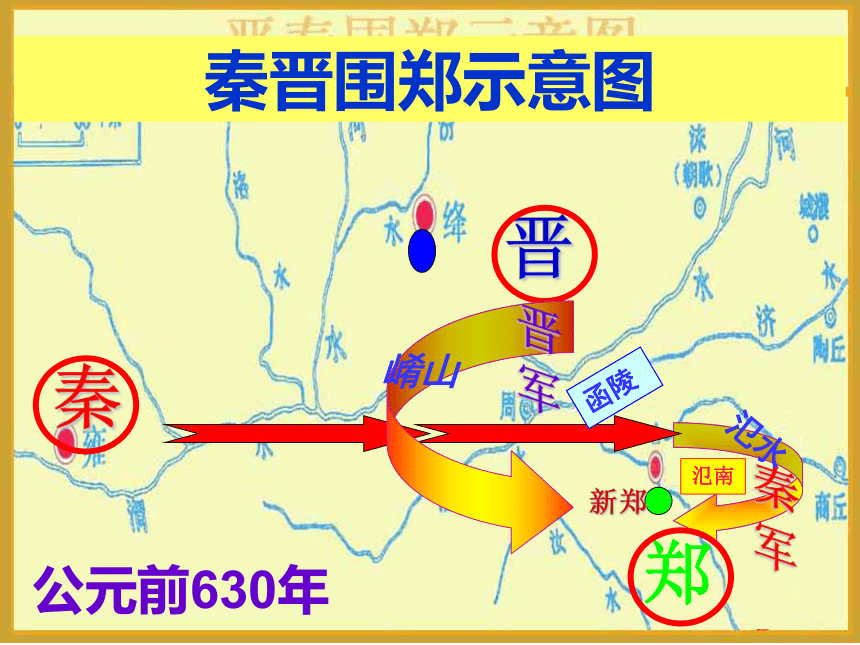

公元前630年

郑

新郑

秦

晋

秦 军

秦晋围郑示意图

氾水

函陵

氾南

崤山

晋 军

读课文1—2自然段

1. 烛之武为什么要“夜缒而出”?

2. 郑国君臣为什么一开始就把劝说目标锁定在“秦军”而不是“晋军”?你能从文中找到根据吗?

诵读提示

转第一自然段

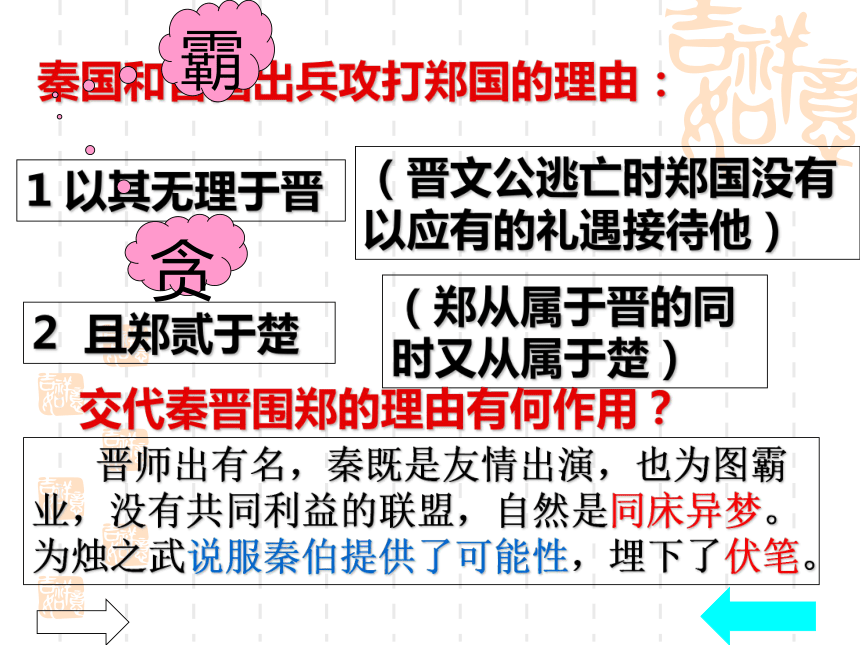

秦国和晋国出兵攻打郑国的理由:

1 以其无理于晋

2 且郑贰于楚

(晋文公逃亡时郑国没有以应有的礼遇接待他)

(郑从属于晋的同时又从属于楚)

晋师出有名,秦既是友情出演,也为图霸业,没有共同利益的联盟,自然是同床异梦。为烛之武说服秦伯提供了可能性,埋下了伏笔。

交代秦晋围郑的理由有何作用?

霸

贪

秦晋围郑形势图

晋军

秦军

?

国危矣

1、晋秦联军来势凶猛,兵临城下,为人物出场铺垫。所谓“沧海横流,方显英雄本色”。

2、但分驻两地,暗示郑国有机可乘,为下文的成功分化埋下伏笔。说秦的便利性。

交代秦晋围郑的形势有何作用?

阅读第三段

1、人们在评价烛之武时,有的说他是一个“志士”,有的称赞他是一个“勇士”,有人指出他首先是一个“辩士”,也有人说他具备这三种人的特点。请发表一下你的看法。

说退秦师:

夜縋而出

知难而上、义无反顾

勇敢无畏

说退秦师:

一言之辩,重于九鼎之宝

三寸之舌,胜过百万雄师

烛之武

志士

勇士

辩士

以国家利益为重,深明大义的爱国志士

两军交战,生死未卜;

出使秦师,成败难料;

勇入秦营,知难而上。

不卑不亢,机智善辩

各用一个四字短语概括每段内容

秦晋围郑

临危受命

说退秦师

迫晋退兵

文 章 结 构

2.烛之武的劝说为什么能成功,它的言辞高妙在哪?

烛之武的说辞可分四层。

第一层,开门见山地说明郑国的危险。但烛之武此行,目的不是向秦穆公诉说国难,哀求对方的怜悯,因此只用一句话带过。

第二层,剖析亡郑、舍郑对秦之利弊。这一层用两个假设句来论说。第一个假设句从“亡郑”的角度说明亡郑于秦有害无益。烛之武从秦、晋、郑的地理位置出发,先说“越国鄙远”的难以实现,再用一反诘句,强调“亡郑”只会“陪邻”的后果;然后指出“邻之厚,君之薄也”。言外之意是,你秦穆公辛苦一场,到头来不过为他人做嫁衣裳。

第二个假设句从“舍郑”角度说明舍郑于秦有益无害。做一个东道主,“供其乏困”,只是从最低限度上说的。事实上的好处远不止此。这一层从正反两方面把亡郑、舍郑对于秦国的利害关系讲得很明白了,但还未触及到更要害处。

所以第三层用秦穆公记忆犹新的晋国背秦的事实说明晋的不可信赖。既揭露了晋的忘恩负义,又刺中了穆公的隐痛,促其警醒。

第四层,着重揭露晋国无厌的贪欲,指出晋国在灭郑之后,必定要向西扩张。“若不阙秦,将焉取之?”这一反问,是在情理之中,所以格外有力。在此基础上,最后提醒秦穆公,这种“阙秦以利晋”的事值不值得做,“唯君图之”——希望您三思。要对方退兵的意思却用商量、希望的语气说出,真是委婉含蓄之至。

1、烛之武能言善辩,才智过人。

这样的人为何老不见用?

一是烛之武自身的原因:

1、有可能时运不济,不懂得毛遂自荐 。

2、也有可能是自己惯于清高,不愿与世俗同流合污 。

3、也有可能是不愿摧眉折腰,鄙弃利禄

其次应是郑伯的原因 :

君主不懂得知人善用,以人尽其才

再次就该是他朋友们的原因:

所识非所愿

2、郑伯 作为当权者做得如何?从中要汲取怎样的教训?

当权者不注意选拔人才,有权者的嫉妒

教训:一定要不断挖掘和重视人才,不要等到危机出现后再重用人才。

3、佚之狐真的是慧眼识英雄的伯乐吗?他自己为什么不去说秦而举荐了烛之武呢?

他对烛之武是很了解的,为什么到现在才举荐呢??他这是一种什么心理? ?

人如其名,佚之狐身上的狐味太重。只身入虎狼之地,能否说服秦伯谁也不敢打保票,稍有不慎,惹恼了秦伯,自己掉了脑袋不算,还可能被牢牢的钉在历史的耻辱柱上让后人指指点点。抬出烛之武,既能提高成功的几率,在成就烛之武的同时自己也落个“伯乐”的美名。所以说他是一条狡猾的狐狸!

关于《左传》

《左传》又名《春秋左氏传》,是我国第一部详细完整的编年体历史著作,相传是鲁国的史官左丘明所著。《左传》是《春秋左氏传》的简称,又名《左氏春秋》。因为《左传》和《公羊传》《谷梁传》都是为解说《春秋》而作,所以它们又被称作“春秋三传”。

《左传》主要记载了东周前期240多年各国的政治、经济、军事、外交和文化方面的一些事件。《左传》描写人物生动细致,人物语言富有文学色彩,叙写战争时以记叙战前准备、战后论战为主,略写战争经过,记录了不少外交辞令、议论、谏说,是研究我国先秦历史很有价值的文献。

我国古代史书有哪几种体例

①通史:不间断地记叙自古及今的历史事件,如《史记。

②编年体:以年代为线索编排的有关历史事件,如《左传》。

③国别体:以国家为单位分别记叙的历史,如《战国策》。

④断代史:记录某一时期或某一朝代的历史,如《汉书》。

⑤纪事本末体:以事件为主线,将有关专题材料集中在一起,首创于南宋的袁枢,如袁枢的《通鉴纪事本末》。

⑥纪传体:通过记叙人物活动反映历史事件,如《史记》。

知识链接

第一部编年体史书—《春秋》

第一步叙事详尽的编年体著作——《左传》

第一部纪传体史书—— 《史记》

第一部国别体史书——《国语》

第一部断代体史书——《汉书》

无能为( )也已

共( )其乏困

秦伯说( ),与郑人盟

夫( )晋,何厌之有

微夫( )人之力不及此

wéi

fú

gōng

yuè

fú

佚之狐( )

zhuì

quē

秦军氾( )南

若不阙( )秦

夜缒( )而出

失其所与,不知( )

使杞( )子、逢( )孙戍( )之

zhì

qǐ

páng

yì

shù

f án

春秋时期形势简图

故事背景

公元前630年

郑

新郑

秦

晋

秦 军

秦晋围郑示意图

氾水

函陵

氾南

崤山

晋 军

读课文1—2自然段

1. 烛之武为什么要“夜缒而出”?

2. 郑国君臣为什么一开始就把劝说目标锁定在“秦军”而不是“晋军”?你能从文中找到根据吗?

诵读提示

转第一自然段

秦国和晋国出兵攻打郑国的理由:

1 以其无理于晋

2 且郑贰于楚

(晋文公逃亡时郑国没有以应有的礼遇接待他)

(郑从属于晋的同时又从属于楚)

晋师出有名,秦既是友情出演,也为图霸业,没有共同利益的联盟,自然是同床异梦。为烛之武说服秦伯提供了可能性,埋下了伏笔。

交代秦晋围郑的理由有何作用?

霸

贪

秦晋围郑形势图

晋军

秦军

?

国危矣

1、晋秦联军来势凶猛,兵临城下,为人物出场铺垫。所谓“沧海横流,方显英雄本色”。

2、但分驻两地,暗示郑国有机可乘,为下文的成功分化埋下伏笔。说秦的便利性。

交代秦晋围郑的形势有何作用?

阅读第三段

1、人们在评价烛之武时,有的说他是一个“志士”,有的称赞他是一个“勇士”,有人指出他首先是一个“辩士”,也有人说他具备这三种人的特点。请发表一下你的看法。

说退秦师:

夜縋而出

知难而上、义无反顾

勇敢无畏

说退秦师:

一言之辩,重于九鼎之宝

三寸之舌,胜过百万雄师

烛之武

志士

勇士

辩士

以国家利益为重,深明大义的爱国志士

两军交战,生死未卜;

出使秦师,成败难料;

勇入秦营,知难而上。

不卑不亢,机智善辩

各用一个四字短语概括每段内容

秦晋围郑

临危受命

说退秦师

迫晋退兵

文 章 结 构

2.烛之武的劝说为什么能成功,它的言辞高妙在哪?

烛之武的说辞可分四层。

第一层,开门见山地说明郑国的危险。但烛之武此行,目的不是向秦穆公诉说国难,哀求对方的怜悯,因此只用一句话带过。

第二层,剖析亡郑、舍郑对秦之利弊。这一层用两个假设句来论说。第一个假设句从“亡郑”的角度说明亡郑于秦有害无益。烛之武从秦、晋、郑的地理位置出发,先说“越国鄙远”的难以实现,再用一反诘句,强调“亡郑”只会“陪邻”的后果;然后指出“邻之厚,君之薄也”。言外之意是,你秦穆公辛苦一场,到头来不过为他人做嫁衣裳。

第二个假设句从“舍郑”角度说明舍郑于秦有益无害。做一个东道主,“供其乏困”,只是从最低限度上说的。事实上的好处远不止此。这一层从正反两方面把亡郑、舍郑对于秦国的利害关系讲得很明白了,但还未触及到更要害处。

所以第三层用秦穆公记忆犹新的晋国背秦的事实说明晋的不可信赖。既揭露了晋的忘恩负义,又刺中了穆公的隐痛,促其警醒。

第四层,着重揭露晋国无厌的贪欲,指出晋国在灭郑之后,必定要向西扩张。“若不阙秦,将焉取之?”这一反问,是在情理之中,所以格外有力。在此基础上,最后提醒秦穆公,这种“阙秦以利晋”的事值不值得做,“唯君图之”——希望您三思。要对方退兵的意思却用商量、希望的语气说出,真是委婉含蓄之至。

1、烛之武能言善辩,才智过人。

这样的人为何老不见用?

一是烛之武自身的原因:

1、有可能时运不济,不懂得毛遂自荐 。

2、也有可能是自己惯于清高,不愿与世俗同流合污 。

3、也有可能是不愿摧眉折腰,鄙弃利禄

其次应是郑伯的原因 :

君主不懂得知人善用,以人尽其才

再次就该是他朋友们的原因:

所识非所愿

2、郑伯 作为当权者做得如何?从中要汲取怎样的教训?

当权者不注意选拔人才,有权者的嫉妒

教训:一定要不断挖掘和重视人才,不要等到危机出现后再重用人才。

3、佚之狐真的是慧眼识英雄的伯乐吗?他自己为什么不去说秦而举荐了烛之武呢?

他对烛之武是很了解的,为什么到现在才举荐呢??他这是一种什么心理? ?

人如其名,佚之狐身上的狐味太重。只身入虎狼之地,能否说服秦伯谁也不敢打保票,稍有不慎,惹恼了秦伯,自己掉了脑袋不算,还可能被牢牢的钉在历史的耻辱柱上让后人指指点点。抬出烛之武,既能提高成功的几率,在成就烛之武的同时自己也落个“伯乐”的美名。所以说他是一条狡猾的狐狸!