14.2 三角形全等的判定 第1课时 全等三角形的判定定理-SAS 课件(共30张)

文档属性

| 名称 | 14.2 三角形全等的判定 第1课时 全等三角形的判定定理-SAS 课件(共30张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 沪科版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2020-11-07 10:31:52 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

第1课时

全等三角形的判定定理

——SAS

14.2

三角形全等的判定

沪科版·八年级数学上册

教学课件

学习目标

【知识与技能】

理解判定两个三角形全等的方法之一——“边角边”定理,深化证明思维.

【过程与方法】

经历探究“边角边”判定两个三角形全等的定理的过程,能进行有条理的思索.

【情感与态度】

培养严谨的分析能力,体会几何学的应用价值.

【教学重点】

重点是运用“边角边”的判定定理解决实际问题.

【教学难点】

难点是如何寻找适合“边角边”的判定定理来证明全等的两个三角形.

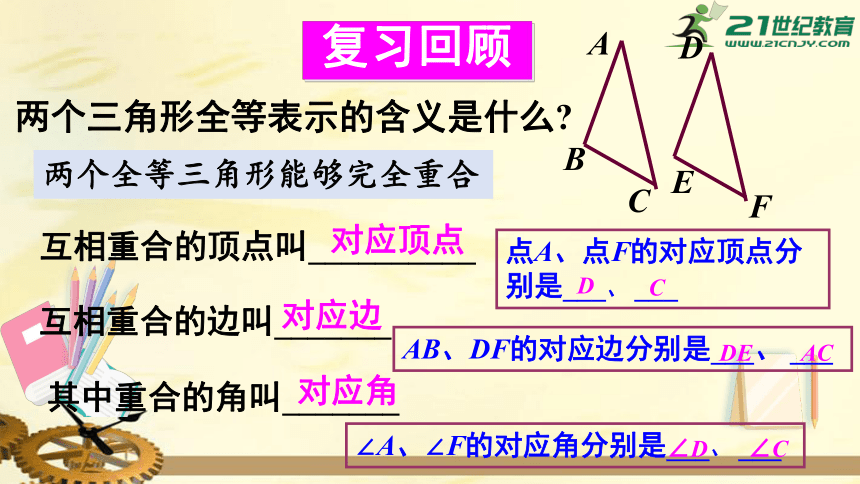

两个三角形全等表示的含义是什么?

两个全等三角形能够完全重合

互相重合的顶点叫__________

互相重合的边叫_______

其中重合的角叫_______

对应顶点

对应角

对应边

点A、点F的对应顶点分别是___、

___

AB、DF的对应边分别是___、

___

∠A、∠F的对应角分别是___、

___

D

C

DE

AC

∠D

∠C

A

B

C

D

E

F

复习回顾

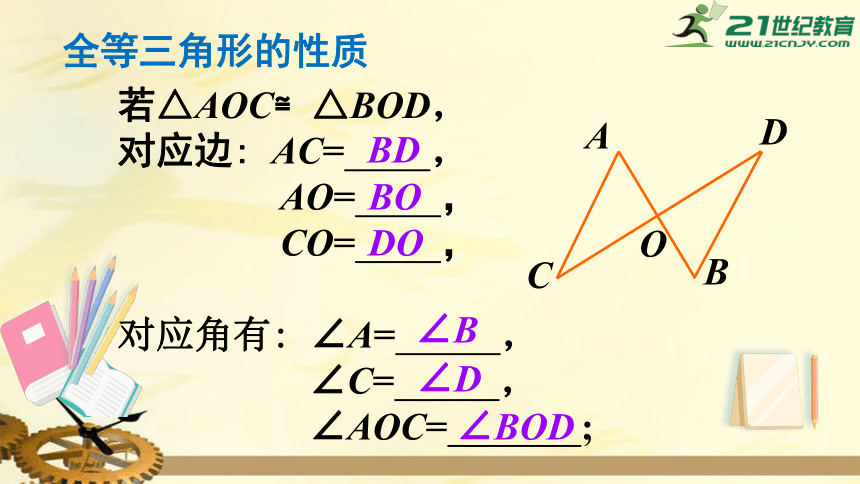

若△AOC≌△BOD,

对应边:

AC=

,

AO=

,

CO=

,

对应角有:

∠A=

,

∠C=

,

∠AOC=

;

A

B

O

C

D

全等三角形的性质

BD

BO

DO

∠B

∠D

∠BOD

三角形有六个基本元素(三边三角),要确定一个三角形的形状,需要几个元素呢?

探索新知

不妨试一试

只给定三角形的一个或两个元素,能够确定一个三角形的形状吗?通过画图,说明你的判断。

只给定一个元素

①一条边长4厘米,

②一个角为45?.

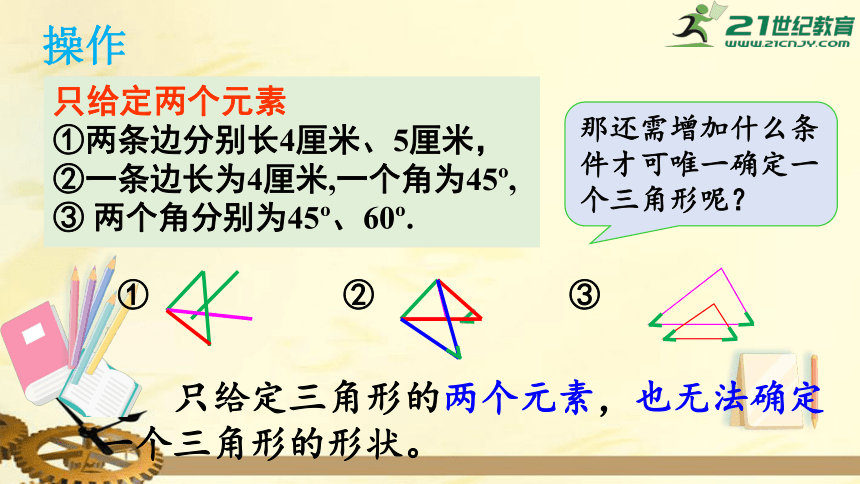

只给定两个元素

①两条边分别长4厘米、5厘米,

②一条边长为4厘米,一个角为45?,

③

两个角分别为45?、60?.

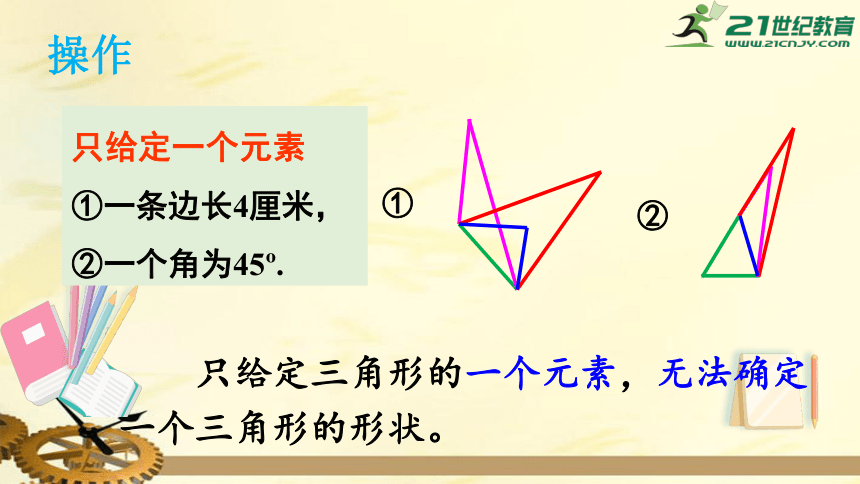

只给定一个元素

①一条边长4厘米,

②一个角为45?.

操作

①

②

只给定三角形的一个元素,无法确定一个三角形的形状。

只给定两个元素

①两条边分别长4厘米、5厘米,

②一条边长为4厘米,一个角为45?,

③

两个角分别为45?、60?.

操作

①

②

③

只给定三角形的两个元素,也无法确定一个三角形的形状。

那还需增加什么条件才可唯一确定一个三角形呢?

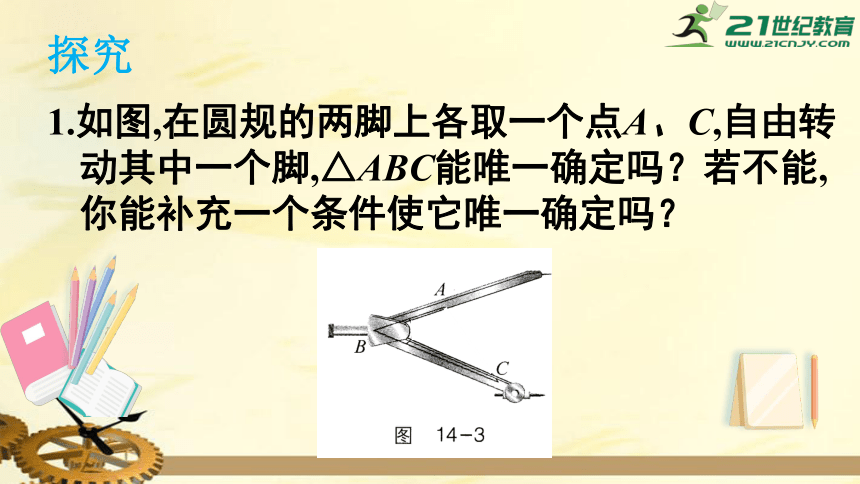

1.如图,在圆规的两脚上各取一个点A、C,自由转动其中一个脚,△ABC能唯一确定吗?若不能,你能补充一个条件使它唯一确定吗?

探究

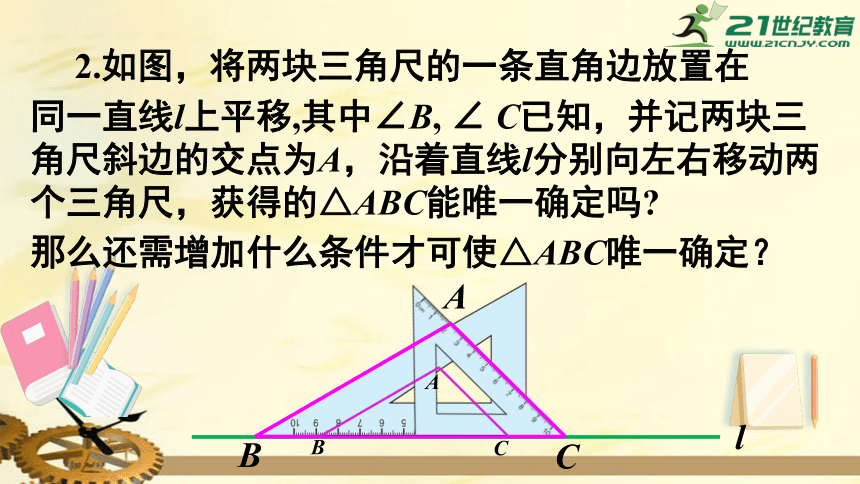

2.如图,将两块三角尺的一条直角边放置在

同一直线l上平移,其中∠B,

∠

C已知,并记两块三角尺斜边的交点为A,沿着直线l分别向左右移动两个三角尺,获得的△ABC能唯一确定吗?

那么还需增加什么条件才可使△ABC唯一确定?

A

B

C

l

A

B

C

归纳总结,继续探究

确定一个三角形的形状,大小需要三个元素,确定三角形形状,大小的条件能否作为判断三角形全等的条件呢?

先任意画出一个△ABC,再画出一个△A′B′C′使A′B′=AB,B′C′=BC,∠B=∠B′。

画一画

画法:

2.

在射线B′M上截取B′A′=

BA

3.

在射线B′N上截取B′C′=BC

1.

作∠MB′N=

∠B

4.

连接A′C′

A

B

C

A′

B′

C′

M

N

△ABC

与△A′B′C′能互相重合吗?

两边及其夹角分别相等的两个三角形全等.简记为“边角边”或“SAS”.

基本事实:

三角形全等判定方法1

用符号语言表达为:

在△ABC与△DEF中

∴△ABC≌△DEF(SAS)

两边及其夹角分别相等的两个三角形全等。(可以简写成“边角边”或“SAS”)

F

E

D

C

B

A

AC=DF

∠C=∠F

BC=EF

角写在中间

4

4

1.如图,在下列三角形中,哪两个三角形全等?

4

4

5

5

30°

30°

4

4

30°

4

6

40°

5

6

40°

40°

①

③

②

⑥

⑤

④

练一练

2.在下列图中找出全等三角形,并把它们用直线连起来.

Ⅰ

?

30?

8

cm

9

cm

Ⅵ

?

30?

8

cm

8

cm

Ⅳ

Ⅳ

8

cm

5

cm

Ⅴ

30?

8

cm

?

5

cm

Ⅷ

8

cm

5

cm

?

30?

8

cm

9

cm

Ⅶ

Ⅲ

?

30?

8

cm

8

cm

Ⅲ

8

cm

Ⅱ

5

cm

30?

已知:如图,AD∥BC,AD=CB

求证:△ADC≌△CBA.

AD=CB(已知)

∠1=∠2(已证)

AC=CA

(公共边)

例1:

证明:∵AD∥BC

∴∠1=∠2(两直线平行,内错角相等)

在△DAC和△CBA中

D

C

1

A

B

2

∴△ADC≌△CBA(SAS)

典例解析

选择:下列能证明两个三角形全等的是(

)

A

B

C

D

E

F

(1)AB=DE

AC=DF

∠B=∠E

(2)

AB=DE

AC=DF

∠A=∠E

(3)

AB=DE

AC=DF

∠A=∠D

√

在人工湖的岸边有A、B两点,难以直接量出A、B两点间的距离。你能设计一种量出A、B两点之间距离的方案吗?

例2:

解:在岸上取可以直接到达A,B的一点C,连接AC,延长AC到点A′,使A′C=AC;连接BC,并延长BC到点B′,使B′C=BC.连接A′

B′,量出的长度,就是AB两点间距离.

A′

B′

理由:在△ABC与△A′B′C中,

∵

AC=A′C

∠ACB=

∠

A′C

B′,(对顶角相等)

BC=B′C

∴△ABC≌△A′B′C.(SAS)

∴A′B′=AB.(全等三角形对应边相等)

以2.5cm,3.5cm为三角形的两边,长度为2.5cm的边所对的角为40°,情况又怎样?动手画一画,你发现了什么?

A

B

C

D

E

F

2.5cm

3.5cm

40°

40°

3.5cm

2.5cm

结论:两边及其一边所对的角相等,两个三角形不一定全等

注:这个角一定要是这两边所夹的角

1.如图,已知AB=AC,AD=AE.

求证:∠B=∠C.

B

C

D

E

A

证明:在△ABD和△ACE中

∴△ABD≌△ACE(SAS)

∴∠B=∠C(全等三角形对应角相等)

随堂练习

AB=AC(已知)

∠A=∠A(公共角)

AD=AE

(已知)

2.已知:如图,

AC和BD相交于点O,OA=OC,OB=OD.

求证:DC∥AB.

证明:

OA=OC(已知)

∠AOB

=∠COD

(对顶角相等)

OB=OD

(已知)

∵

∴△COD≌△AOB(SAS)

∴∠C=∠A(全等三角形对应角相等)

∴

DC∥AB

(内错角相等的两条直线平行)

1

2

3.已知:如图,AB=AC,AD=AE,∠1=∠2.

求证:△ABD≌△ACE.

1

2

证明:

∵∠1=∠2(已知)

∴∠1+∠BAE

=

∠2+∠BAE(等式的性质)

即

∠BAD=

∠CAE

在△CAE和△BAD

中

AC=AB(已知)

∠CAE=∠BAD(已证)

AE=AD

∴△ABD≌△ACE(SAS)

完成练习册本课时的习题.

课后作业

谢谢欣赏

谢谢大家!

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!!月薪过万不是梦!!

第1课时

全等三角形的判定定理

——SAS

14.2

三角形全等的判定

沪科版·八年级数学上册

教学课件

学习目标

【知识与技能】

理解判定两个三角形全等的方法之一——“边角边”定理,深化证明思维.

【过程与方法】

经历探究“边角边”判定两个三角形全等的定理的过程,能进行有条理的思索.

【情感与态度】

培养严谨的分析能力,体会几何学的应用价值.

【教学重点】

重点是运用“边角边”的判定定理解决实际问题.

【教学难点】

难点是如何寻找适合“边角边”的判定定理来证明全等的两个三角形.

两个三角形全等表示的含义是什么?

两个全等三角形能够完全重合

互相重合的顶点叫__________

互相重合的边叫_______

其中重合的角叫_______

对应顶点

对应角

对应边

点A、点F的对应顶点分别是___、

___

AB、DF的对应边分别是___、

___

∠A、∠F的对应角分别是___、

___

D

C

DE

AC

∠D

∠C

A

B

C

D

E

F

复习回顾

若△AOC≌△BOD,

对应边:

AC=

,

AO=

,

CO=

,

对应角有:

∠A=

,

∠C=

,

∠AOC=

;

A

B

O

C

D

全等三角形的性质

BD

BO

DO

∠B

∠D

∠BOD

三角形有六个基本元素(三边三角),要确定一个三角形的形状,需要几个元素呢?

探索新知

不妨试一试

只给定三角形的一个或两个元素,能够确定一个三角形的形状吗?通过画图,说明你的判断。

只给定一个元素

①一条边长4厘米,

②一个角为45?.

只给定两个元素

①两条边分别长4厘米、5厘米,

②一条边长为4厘米,一个角为45?,

③

两个角分别为45?、60?.

只给定一个元素

①一条边长4厘米,

②一个角为45?.

操作

①

②

只给定三角形的一个元素,无法确定一个三角形的形状。

只给定两个元素

①两条边分别长4厘米、5厘米,

②一条边长为4厘米,一个角为45?,

③

两个角分别为45?、60?.

操作

①

②

③

只给定三角形的两个元素,也无法确定一个三角形的形状。

那还需增加什么条件才可唯一确定一个三角形呢?

1.如图,在圆规的两脚上各取一个点A、C,自由转动其中一个脚,△ABC能唯一确定吗?若不能,你能补充一个条件使它唯一确定吗?

探究

2.如图,将两块三角尺的一条直角边放置在

同一直线l上平移,其中∠B,

∠

C已知,并记两块三角尺斜边的交点为A,沿着直线l分别向左右移动两个三角尺,获得的△ABC能唯一确定吗?

那么还需增加什么条件才可使△ABC唯一确定?

A

B

C

l

A

B

C

归纳总结,继续探究

确定一个三角形的形状,大小需要三个元素,确定三角形形状,大小的条件能否作为判断三角形全等的条件呢?

先任意画出一个△ABC,再画出一个△A′B′C′使A′B′=AB,B′C′=BC,∠B=∠B′。

画一画

画法:

2.

在射线B′M上截取B′A′=

BA

3.

在射线B′N上截取B′C′=BC

1.

作∠MB′N=

∠B

4.

连接A′C′

A

B

C

A′

B′

C′

M

N

△ABC

与△A′B′C′能互相重合吗?

两边及其夹角分别相等的两个三角形全等.简记为“边角边”或“SAS”.

基本事实:

三角形全等判定方法1

用符号语言表达为:

在△ABC与△DEF中

∴△ABC≌△DEF(SAS)

两边及其夹角分别相等的两个三角形全等。(可以简写成“边角边”或“SAS”)

F

E

D

C

B

A

AC=DF

∠C=∠F

BC=EF

角写在中间

4

4

1.如图,在下列三角形中,哪两个三角形全等?

4

4

5

5

30°

30°

4

4

30°

4

6

40°

5

6

40°

40°

①

③

②

⑥

⑤

④

练一练

2.在下列图中找出全等三角形,并把它们用直线连起来.

Ⅰ

?

30?

8

cm

9

cm

Ⅵ

?

30?

8

cm

8

cm

Ⅳ

Ⅳ

8

cm

5

cm

Ⅴ

30?

8

cm

?

5

cm

Ⅷ

8

cm

5

cm

?

30?

8

cm

9

cm

Ⅶ

Ⅲ

?

30?

8

cm

8

cm

Ⅲ

8

cm

Ⅱ

5

cm

30?

已知:如图,AD∥BC,AD=CB

求证:△ADC≌△CBA.

AD=CB(已知)

∠1=∠2(已证)

AC=CA

(公共边)

例1:

证明:∵AD∥BC

∴∠1=∠2(两直线平行,内错角相等)

在△DAC和△CBA中

D

C

1

A

B

2

∴△ADC≌△CBA(SAS)

典例解析

选择:下列能证明两个三角形全等的是(

)

A

B

C

D

E

F

(1)AB=DE

AC=DF

∠B=∠E

(2)

AB=DE

AC=DF

∠A=∠E

(3)

AB=DE

AC=DF

∠A=∠D

√

在人工湖的岸边有A、B两点,难以直接量出A、B两点间的距离。你能设计一种量出A、B两点之间距离的方案吗?

例2:

解:在岸上取可以直接到达A,B的一点C,连接AC,延长AC到点A′,使A′C=AC;连接BC,并延长BC到点B′,使B′C=BC.连接A′

B′,量出的长度,就是AB两点间距离.

A′

B′

理由:在△ABC与△A′B′C中,

∵

AC=A′C

∠ACB=

∠

A′C

B′,(对顶角相等)

BC=B′C

∴△ABC≌△A′B′C.(SAS)

∴A′B′=AB.(全等三角形对应边相等)

以2.5cm,3.5cm为三角形的两边,长度为2.5cm的边所对的角为40°,情况又怎样?动手画一画,你发现了什么?

A

B

C

D

E

F

2.5cm

3.5cm

40°

40°

3.5cm

2.5cm

结论:两边及其一边所对的角相等,两个三角形不一定全等

注:这个角一定要是这两边所夹的角

1.如图,已知AB=AC,AD=AE.

求证:∠B=∠C.

B

C

D

E

A

证明:在△ABD和△ACE中

∴△ABD≌△ACE(SAS)

∴∠B=∠C(全等三角形对应角相等)

随堂练习

AB=AC(已知)

∠A=∠A(公共角)

AD=AE

(已知)

2.已知:如图,

AC和BD相交于点O,OA=OC,OB=OD.

求证:DC∥AB.

证明:

OA=OC(已知)

∠AOB

=∠COD

(对顶角相等)

OB=OD

(已知)

∵

∴△COD≌△AOB(SAS)

∴∠C=∠A(全等三角形对应角相等)

∴

DC∥AB

(内错角相等的两条直线平行)

1

2

3.已知:如图,AB=AC,AD=AE,∠1=∠2.

求证:△ABD≌△ACE.

1

2

证明:

∵∠1=∠2(已知)

∴∠1+∠BAE

=

∠2+∠BAE(等式的性质)

即

∠BAD=

∠CAE

在△CAE和△BAD

中

AC=AB(已知)

∠CAE=∠BAD(已证)

AE=AD

∴△ABD≌△ACE(SAS)

完成练习册本课时的习题.

课后作业

谢谢欣赏

谢谢大家!

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!!月薪过万不是梦!!