青岛版五四制数学四上总复习平均数、分段统计表的回顾整理教案

文档属性

| 名称 | 青岛版五四制数学四上总复习平均数、分段统计表的回顾整理教案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 404.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 青岛版(五四制) | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2020-11-07 12:03:30 | ||

图片预览

文档简介

《平均数、分段统计表的回顾整理》教学设计

教学内容:

义务教育课程标准实验教科书青岛版(五四学制)小学数学四年级上册第128页。

教材分析:

《平均数、分段统计表的回顾整理》这节课是青岛版小学数学四年级上册总复习中第三版块的内容,是在学生已经掌握了平均数的意义、求法以及复式分段统计表的基础上进行回顾整理复习的。

教学目标:

1、复习巩固第九单元有关平均数以及分段统计的知识,经历数据的整理、描述和分析的过程,感受统计在现实生活中的作用,进一步发展学生的数据分析观念,培养学生严谨的数学思维。

2、在对知识回顾与整理的过程中,掌握整理知识的方法,并使所学知识系统化、网络化,形成完整的认知结构。

3、能综合运用统计的知识解决实际问题,发展应用意识。

教学重点:引导学生系统巩固知识,提高综合运用知识的能力。

教学难点:发展学生的统计意识和统计观念。

教具准备:课件、教具、计算器、答题纸等。

教学过程:

一、谈话导入。

谈话导入:俗话说“统计是以数字记录历史,用分析反映现状,”可见统计在日常生活中的的重要性,课前老师让大家以小组为单位将这学期学习的有关统计的知识进行了整理,哪个组来说一说你们是怎样整理的?

【设计意图:以开门见山的方式引入新课,主要是让学生快速进入复习的状态中,引领学生进行系统的巩固。】

二、梳理知识,建立体系

学生交流自己组的整理情况:

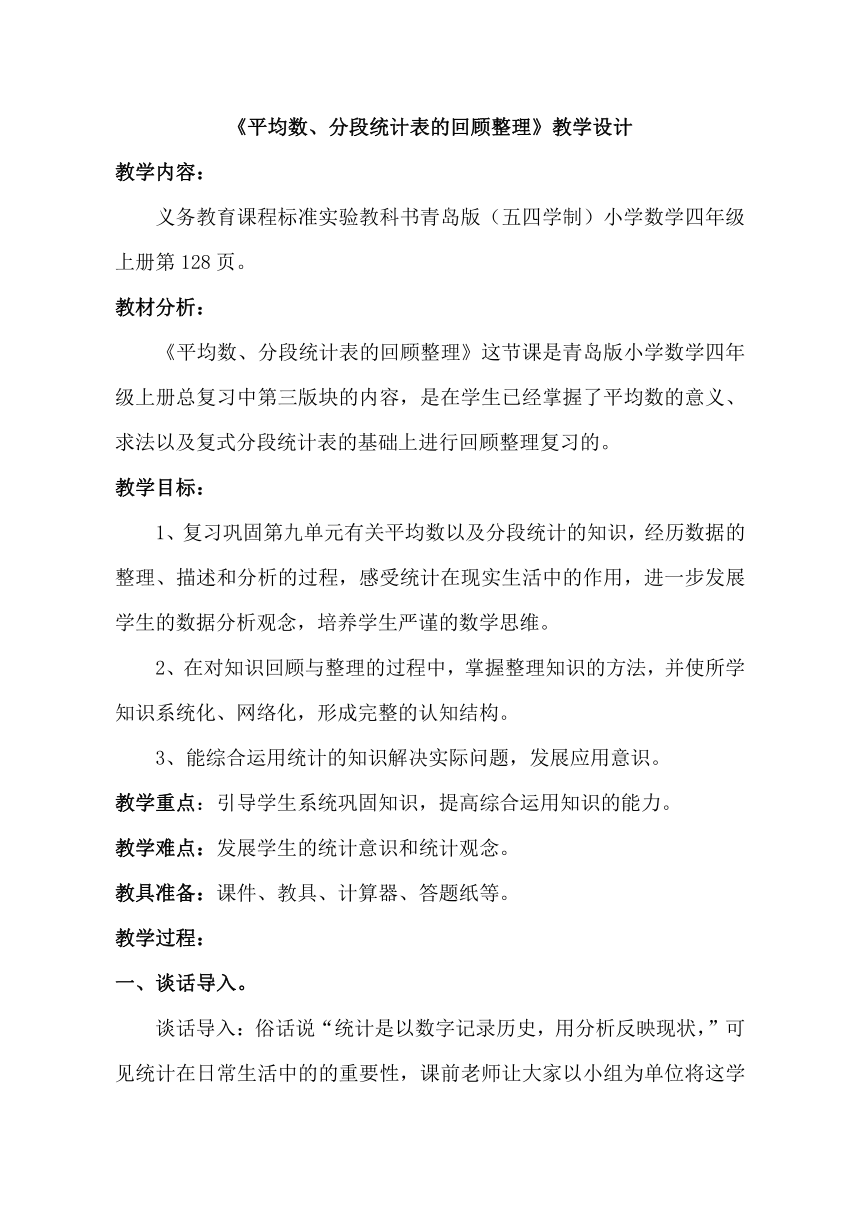

预设1:

学生根据整理内容进行交流。

教师提出问题:你们觉得他们组整理的怎么样?

学生可能会评价:这个小组整理的很全面。

教师小结:是啊,真的是把有关平均数的知识整理的非常全面,谢谢你!他们组不仅对平均数的意义、算法进行了整理,还找到了生活中的平均数。(板贴:平均数、意义、算法、生活中的平均数)

提问:哪个小组整理的跟他们不一样来交流一下?

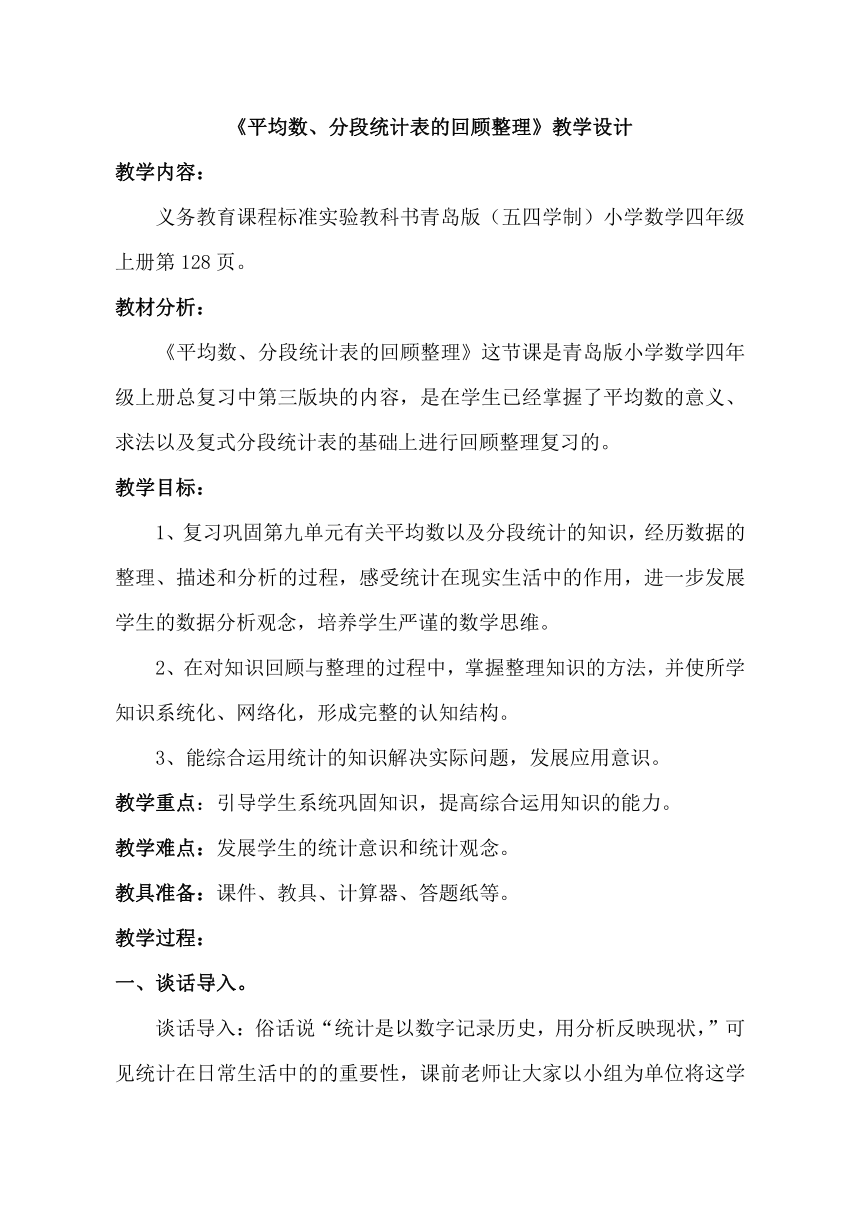

预设2:

视力 合计 4.9及4.9以下 5.0-5.1 5.2及5.2以上

人数 22 5 12 5

视力 合计 4.9及4.9以下 5.0-5.1 5.2及5.2以上

人数 22 10 10 2

视力 合计 4.9及4.9以下 5.0-5.1 5.2及5.2以上

总计 44 15 22 7

男生 22 5 12 5

女生 22 10 10 2

学生交流。

教师评价:这个小组采用直观的统计表引领我们对分段统计表进行了复习。

提问:分段统计表有什么作用呢?(板贴:分段统计表)

预设:单式分段统计表能够清楚地看出一组数据的大体情况。

评价:这位同学准确地说出了单式分段统计表的作用。(板贴:单式分段统计表)

提问:那复式分段统计表有什么作用呢?(板贴:复式分段统计表)

评价:说的可真准确。

过渡:这两个小组分别对平均数和分段统计表进行了整理,哪个小组还有不同的整理方法?

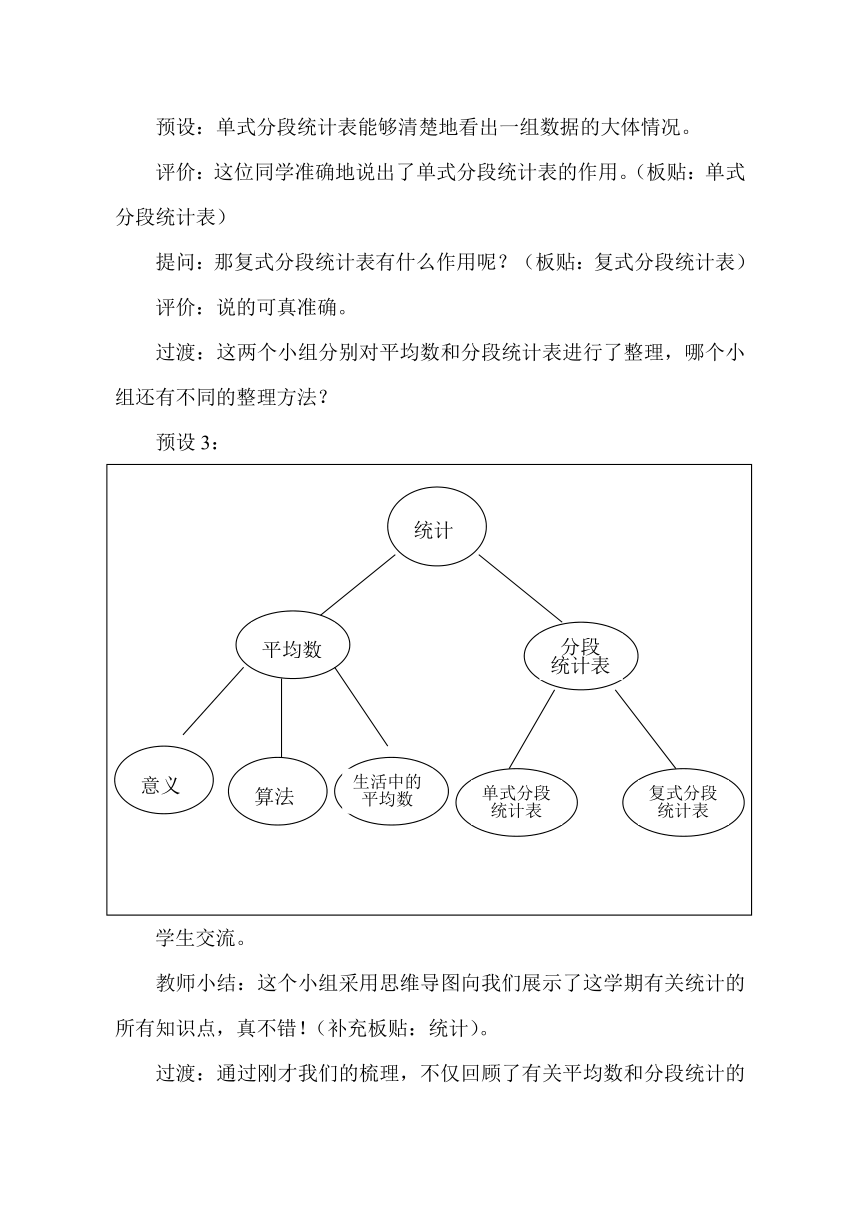

预设3:

学生交流。

教师小结:这个小组采用思维导图向我们展示了这学期有关统计的所有知识点,真不错!(补充板贴:统计)。

过渡:通过刚才我们的梳理,不仅回顾了有关平均数和分段统计的相关知识,而且让知识更加系统了,那大家能利用这些知识来解决问题吗?

【设计意图:这一环节主要是交流学生课前对统计知识进行整理的情况,通过梳理让知识系统化,网络化,形成完整的认知结构。通过小组合作培养学生的合作意识和团队精神。】

三、运用知识,巩固提高

1、利用平均数的知识解决问题。

(1)利用平均数来比较。

谈话交流:同学们喜欢打篮球吗?玩过投篮比赛吗?水平怎么样?

提出:我们学校要举行投篮比赛,老师已经选了一批参赛队员,还有一个名额将从这两名同学中产生。(课件出示:张强、王明)你们觉得我该怎么选呢?

预设:应该让他们投篮试试。

教师课件出示这两位同学的投篮情况,并找学生读出来。

张强:每次投篮10个球,投了五次。6、8、5、7、4

王刚:每次投篮10个球,投了四次。9、7、5、7

提问:根据张强和王刚的投篮情况,你们认为该选谁呢?

学生自主解决。

交流:

预设:我分别求出了这两位同学投篮的平均成绩,张强的平均成绩是6个,王刚的平均成绩是7个,所以王刚的投篮水平高一些,应该选王刚。

评价:这位同学分析的有理有据,利用求平均数的方法解决了这个问题。

提问:为什么这里除以5,而这里除以4呢?(师指算式)

课件出示:

(6+8+5+7+4)÷5 (9+7+5+7)÷4

= 30÷5 = 28÷4

= 6(个) = 7(个)

预设:因为张强投篮五次,王刚投篮四次。

小结:原来是根据投篮的次数确定的。看来,当投篮次数不相同时,用平均数来代表他们的投篮水平比较合理。这也是我们以前学过的平均数的意义,平均数能够代表一组数据的整体水平。

【设计意图:这一环节主要是引领学生复习平均数的意义,体会在投篮次数不同的情况下通过比较平均成绩比较合理。感受到平均数在解决实际问题中的作用和价值。】

(2)感悟数据理解的多样性。

提问:如果我们让王刚再投一次,你希望他能投中几个?为什么?

预设1:希望王刚投中7个或7个以上,这样,王刚的平均成绩就在7个以上,就可以被选中了。

预设2:希望王刚投中1个或者一个不中,这样他的平均成绩就比张强低了,就可以选中张强了。

小结:看来王刚的第五次投篮成绩非常关键,直接影响到了他的平均成绩。

提出:我们来看看王刚的第五次投篮到底投中了几个?(课件出示:2个)

提出:请大家快速口算一下他平均成绩是多少?

学生口算:

(9+7+5+7+2)÷5

= 30÷5

= 6(个)

提问:张强和王刚的这五次投篮成绩都是6个,那该选谁呢?

预设1:选王刚,虽然他们的平均成绩是一样的,但是王刚的最高成绩是9个。

预设2:选张强,因为他这几次的平均成绩比较稳定。

小结:大家都各抒己见,非常好!平均数虽然可以帮助我们作出判断,但是有时候我们还要学会透过数据来具体的分析和选择。如果张老师求稳,可以选择张强,因为他的成绩相对比较稳定;如果张老师喜欢冒险的话就可以选择王刚,因为他的最好成绩是9个,说不定比赛中就能再次投出9个呢。

【设计意图:这一环节主要是让学生感受极端数据对于准确把握整体水平所产生的影响,再次体会平均数在解决实际问题中的作用和价值,能清晰地认识到平均数的局限性,培养学生全面分析问题的意识。】

2、体会同一问题多种方法解决。

过渡:俗话说,生命在于运动!同学们喜欢打篮球,那喜欢跳远吗?谁来说说你能跳多远?

课件出示:

教师提出:两个小队正在进行跳远比赛,哪个队的成绩更好一些呢?请大家以小组为单位想办法解决这个问题,我们看看哪个小组想出的办法多。

学生小组活动解决问题。

投影展示交流:

预设1:可以分别求出两个小队的平均成绩,然后进行比较就知道哪个小队的成绩更好一些了。我们小组通过计算所有同学成绩的和除以人数得出了第一小队的平均成绩是147.9厘米,同样的方法得出了第二小队的平均成绩是138.25厘米,通过比较147.9大于138.25,所以我们得出的结论是第一小队成绩更好一些。

评价:你的表达很有条理性。

预设2:学生可能会提出采用分段统计就可以清楚地地看出哪个小队的成绩更好一些?我们小组通过复式分段统计表将这些数据进行了整理,第1小队成绩在140~159cm之间的人数比第2小队多;成绩在119以及119以下的人数比第2小队少,成绩在160及160以上的人数比第2小队多,所以我们得出的结论是第一小队成绩更好一些。

评价:你的表达很清楚!

提问:根据我们刚才的分析,你想对这两个小队分别说点什么?

预设1:想对第一小队说,不要骄傲,继续努力。

预设2:想对第二小队说,成绩差一些的同学要多加练习。

提问:刚才我们同学利用求平均数和复式分段统计两种不同的方法都解决了这一个问题,虽然采用的方法不一样,但是在解决问题的过程中却有相同的地方,谁发现了?

预设:都是在整理数据、分析数据、得出结论。

小结:(结合课件、板贴)刚才我们经历一个比较完整的统计过程,由原始数据(板贴:原始数据),通过求平均数和分段统计两种方法进行数据的整理,也就是整理数据(板贴:整理数据),再对整理的数据进行分析,也就是描述、分析数据(板贴:描述、分析数据),最后作出判断与决策(板贴:作出判断与决策)。

经历了由原始数据、整理数据、描述、分析数据、作出判断与决策这样一个过程,不仅解决了问题,相信大家对统计的知识有了更深刻的理解。

【设计意图:这一环节主要是通过解决哪个小队成绩更好一些这个问题,让学生体会平均数和分段统计都可以反映一组数据的整体水平,把握好它们的统一性,体现出它们的统计学意义。让学生经历由原始数据——整理数据——描述、分析数据——作出决策这样四个环节,经历了统计的全过程。】

四、拓展提升。

过渡:其实,我们生活中有关统计的知识还真不少!请看:

课件出示:

1、哪个班的成绩好一些你能分析一下吗?

提问:这是某小学四年级一、二班演讲比赛成绩统计表,哪个班的成绩好一些你能分析一下吗?

预设:两个班参赛人数都是10人,90及90以上的二班有8人,一班只有5人;80及80以下的二班没有,一班有1人。所以二班的比赛成绩好一些。

评价:你描述、分析数据的能力很强。

提问:如果你是四年级一班的语文老师,看了这个成绩后,你打算怎么办?

预设:给成绩差一些的同学做一些辅导。

提问:经过一段时间的训练之后,四一班的成绩发生了变化,这时哪个班的成绩更好一些呢?

预设1:四年级一班的成绩更好一些,因为81-89的只有1人,二班有2人,而90及90以上的二班8人,一班有9人,所以一班成绩更好一些。

预设2:不一定,因为相差的比较少,也有可能四二班的平均成绩比一班高呢。

提问:如果你是四年级二班的语文老师,你会怎么想呢?

预设:要努力了,不进则退。

小结:看来分析数据可以帮助我们作出正确的判断与决策。

【设计意图:这道题主要是让学生在分析数据的基础上学会作出判断与决策。培养学生尊重客观事实、言必有据、实事求是的科学态度。】

2、体重问题。

过渡:同学们,你们知道自己体重吗?对自己的体重满意吗?其实,关于体重的问题,也蕴含着有关统计的知识,我们一起来看看。

课件出示:

(1)李东和王强的平均体重是36千克,刘明的体重是39千克,他们三人的平均体重是多少千克?

预设1:我是这样想的,先求出李东和王强的总体重,再求出三个人的总体重,最后除以人数3。(36×2+39)÷3

预设2:我用移多补少的方法,把刘明的39千克拿出2千克分别给李东和王强,这样每个人都是37千克,所以3个人的平均体重是37千克。

小结:利用总数除以份数或者移多补少的方法我们都能解决这个问题,真不错!

过渡:如果他们三人的每人每年长3千克,一年后他们的平均体重是多少千克呢?

课件出示:

(2)如果他们每人每年的体重增加3千克,一年后他们三人的平均体重是多少千克呢?

学生自主解决。

预设1:37+3=40(千克)

预设2:(36×2+36×2+39+3)÷3

小结:有关体重的问题,我们利用统计的知识进行了解决。

【设计意图:这道题主要训练学生解决问题的多样化,体会同一个问题可以用不同的方法进行解决。通过运用数学知识解决问题的过程,帮助学生逐步积累数学活动经验,培养学生的应用能力和创新意识。】

3、水资源问题。

过渡:同学们,水是生命资源,它滋润万物,哺育生命。我们全球共有二百多个国家和地区,我国的水资源情况是怎样的呢?谁来读一下?

提问:看到这则信息后,你有什么感觉?

预设:我国的水资源很丰富。

提问:可是,我国却是一个水资源贫乏的国家,这是怎么回事呢?

预设:我国的人口也多。

出示:

小结:只看总量不能反映真实情况,还要看人均占有量。我国的人均水资源只有2千多立方米,排在世界的第121位,是全球人均水资源最贫乏的国家之一,所以我们应该节约用水。

【设计意图:通过水资源问题让学生体会到只比较总量是不合理的,还要考虑到人口总数,比较的是人均水资源情况。让学生体会平均数在解决实际问题中的作用和价值。】

五、回顾整理

1、通过本节课的学习,你有哪些收获?

预设1:我学会了利用思维导图进行整理复习。

预设2:我知道求平均数和分段统计是统计的重要方法,都可以帮助我们整理数据、描述、分析数据、最后作出判断与决策。

2、教师引领学生回顾全课。板贴课题:平均数、分段统计表的回顾整理

3、德国的斯勒兹曾说过:“统计是动态的历史,历史是静态的统计。”可见统计学的产生与发展是和生产的发展、社会的进步紧密相联的。

【设计意图:通过谈收获,梳理本节课的知识点以及学习方法,让学生对学习统计的方法进行总结,以便用到以后的学习当中。培养学生总结方法、积累活动经验的能力。】

【作业布置】

主题:消费情况统计

思考:1、观察全班同学的消费情况,谈谈自己的发现?

2、谈谈自己一年的消费,这些消费是否合理?

3、谈谈自己的感想。

四年级一班一年消费情况统计表

年 月

【设计意图:通过这样一个作业,让学生再次感受统计的全过程:收集数据——整理数据——描述、分析数据——作出判断与决策。发展学生的统计意识和统计观念。】

【板书设计】

平均数、分段统计表的回顾整理

教学内容:

义务教育课程标准实验教科书青岛版(五四学制)小学数学四年级上册第128页。

教材分析:

《平均数、分段统计表的回顾整理》这节课是青岛版小学数学四年级上册总复习中第三版块的内容,是在学生已经掌握了平均数的意义、求法以及复式分段统计表的基础上进行回顾整理复习的。

教学目标:

1、复习巩固第九单元有关平均数以及分段统计的知识,经历数据的整理、描述和分析的过程,感受统计在现实生活中的作用,进一步发展学生的数据分析观念,培养学生严谨的数学思维。

2、在对知识回顾与整理的过程中,掌握整理知识的方法,并使所学知识系统化、网络化,形成完整的认知结构。

3、能综合运用统计的知识解决实际问题,发展应用意识。

教学重点:引导学生系统巩固知识,提高综合运用知识的能力。

教学难点:发展学生的统计意识和统计观念。

教具准备:课件、教具、计算器、答题纸等。

教学过程:

一、谈话导入。

谈话导入:俗话说“统计是以数字记录历史,用分析反映现状,”可见统计在日常生活中的的重要性,课前老师让大家以小组为单位将这学期学习的有关统计的知识进行了整理,哪个组来说一说你们是怎样整理的?

【设计意图:以开门见山的方式引入新课,主要是让学生快速进入复习的状态中,引领学生进行系统的巩固。】

二、梳理知识,建立体系

学生交流自己组的整理情况:

预设1:

学生根据整理内容进行交流。

教师提出问题:你们觉得他们组整理的怎么样?

学生可能会评价:这个小组整理的很全面。

教师小结:是啊,真的是把有关平均数的知识整理的非常全面,谢谢你!他们组不仅对平均数的意义、算法进行了整理,还找到了生活中的平均数。(板贴:平均数、意义、算法、生活中的平均数)

提问:哪个小组整理的跟他们不一样来交流一下?

预设2:

视力 合计 4.9及4.9以下 5.0-5.1 5.2及5.2以上

人数 22 5 12 5

视力 合计 4.9及4.9以下 5.0-5.1 5.2及5.2以上

人数 22 10 10 2

视力 合计 4.9及4.9以下 5.0-5.1 5.2及5.2以上

总计 44 15 22 7

男生 22 5 12 5

女生 22 10 10 2

学生交流。

教师评价:这个小组采用直观的统计表引领我们对分段统计表进行了复习。

提问:分段统计表有什么作用呢?(板贴:分段统计表)

预设:单式分段统计表能够清楚地看出一组数据的大体情况。

评价:这位同学准确地说出了单式分段统计表的作用。(板贴:单式分段统计表)

提问:那复式分段统计表有什么作用呢?(板贴:复式分段统计表)

评价:说的可真准确。

过渡:这两个小组分别对平均数和分段统计表进行了整理,哪个小组还有不同的整理方法?

预设3:

学生交流。

教师小结:这个小组采用思维导图向我们展示了这学期有关统计的所有知识点,真不错!(补充板贴:统计)。

过渡:通过刚才我们的梳理,不仅回顾了有关平均数和分段统计的相关知识,而且让知识更加系统了,那大家能利用这些知识来解决问题吗?

【设计意图:这一环节主要是交流学生课前对统计知识进行整理的情况,通过梳理让知识系统化,网络化,形成完整的认知结构。通过小组合作培养学生的合作意识和团队精神。】

三、运用知识,巩固提高

1、利用平均数的知识解决问题。

(1)利用平均数来比较。

谈话交流:同学们喜欢打篮球吗?玩过投篮比赛吗?水平怎么样?

提出:我们学校要举行投篮比赛,老师已经选了一批参赛队员,还有一个名额将从这两名同学中产生。(课件出示:张强、王明)你们觉得我该怎么选呢?

预设:应该让他们投篮试试。

教师课件出示这两位同学的投篮情况,并找学生读出来。

张强:每次投篮10个球,投了五次。6、8、5、7、4

王刚:每次投篮10个球,投了四次。9、7、5、7

提问:根据张强和王刚的投篮情况,你们认为该选谁呢?

学生自主解决。

交流:

预设:我分别求出了这两位同学投篮的平均成绩,张强的平均成绩是6个,王刚的平均成绩是7个,所以王刚的投篮水平高一些,应该选王刚。

评价:这位同学分析的有理有据,利用求平均数的方法解决了这个问题。

提问:为什么这里除以5,而这里除以4呢?(师指算式)

课件出示:

(6+8+5+7+4)÷5 (9+7+5+7)÷4

= 30÷5 = 28÷4

= 6(个) = 7(个)

预设:因为张强投篮五次,王刚投篮四次。

小结:原来是根据投篮的次数确定的。看来,当投篮次数不相同时,用平均数来代表他们的投篮水平比较合理。这也是我们以前学过的平均数的意义,平均数能够代表一组数据的整体水平。

【设计意图:这一环节主要是引领学生复习平均数的意义,体会在投篮次数不同的情况下通过比较平均成绩比较合理。感受到平均数在解决实际问题中的作用和价值。】

(2)感悟数据理解的多样性。

提问:如果我们让王刚再投一次,你希望他能投中几个?为什么?

预设1:希望王刚投中7个或7个以上,这样,王刚的平均成绩就在7个以上,就可以被选中了。

预设2:希望王刚投中1个或者一个不中,这样他的平均成绩就比张强低了,就可以选中张强了。

小结:看来王刚的第五次投篮成绩非常关键,直接影响到了他的平均成绩。

提出:我们来看看王刚的第五次投篮到底投中了几个?(课件出示:2个)

提出:请大家快速口算一下他平均成绩是多少?

学生口算:

(9+7+5+7+2)÷5

= 30÷5

= 6(个)

提问:张强和王刚的这五次投篮成绩都是6个,那该选谁呢?

预设1:选王刚,虽然他们的平均成绩是一样的,但是王刚的最高成绩是9个。

预设2:选张强,因为他这几次的平均成绩比较稳定。

小结:大家都各抒己见,非常好!平均数虽然可以帮助我们作出判断,但是有时候我们还要学会透过数据来具体的分析和选择。如果张老师求稳,可以选择张强,因为他的成绩相对比较稳定;如果张老师喜欢冒险的话就可以选择王刚,因为他的最好成绩是9个,说不定比赛中就能再次投出9个呢。

【设计意图:这一环节主要是让学生感受极端数据对于准确把握整体水平所产生的影响,再次体会平均数在解决实际问题中的作用和价值,能清晰地认识到平均数的局限性,培养学生全面分析问题的意识。】

2、体会同一问题多种方法解决。

过渡:俗话说,生命在于运动!同学们喜欢打篮球,那喜欢跳远吗?谁来说说你能跳多远?

课件出示:

教师提出:两个小队正在进行跳远比赛,哪个队的成绩更好一些呢?请大家以小组为单位想办法解决这个问题,我们看看哪个小组想出的办法多。

学生小组活动解决问题。

投影展示交流:

预设1:可以分别求出两个小队的平均成绩,然后进行比较就知道哪个小队的成绩更好一些了。我们小组通过计算所有同学成绩的和除以人数得出了第一小队的平均成绩是147.9厘米,同样的方法得出了第二小队的平均成绩是138.25厘米,通过比较147.9大于138.25,所以我们得出的结论是第一小队成绩更好一些。

评价:你的表达很有条理性。

预设2:学生可能会提出采用分段统计就可以清楚地地看出哪个小队的成绩更好一些?我们小组通过复式分段统计表将这些数据进行了整理,第1小队成绩在140~159cm之间的人数比第2小队多;成绩在119以及119以下的人数比第2小队少,成绩在160及160以上的人数比第2小队多,所以我们得出的结论是第一小队成绩更好一些。

评价:你的表达很清楚!

提问:根据我们刚才的分析,你想对这两个小队分别说点什么?

预设1:想对第一小队说,不要骄傲,继续努力。

预设2:想对第二小队说,成绩差一些的同学要多加练习。

提问:刚才我们同学利用求平均数和复式分段统计两种不同的方法都解决了这一个问题,虽然采用的方法不一样,但是在解决问题的过程中却有相同的地方,谁发现了?

预设:都是在整理数据、分析数据、得出结论。

小结:(结合课件、板贴)刚才我们经历一个比较完整的统计过程,由原始数据(板贴:原始数据),通过求平均数和分段统计两种方法进行数据的整理,也就是整理数据(板贴:整理数据),再对整理的数据进行分析,也就是描述、分析数据(板贴:描述、分析数据),最后作出判断与决策(板贴:作出判断与决策)。

经历了由原始数据、整理数据、描述、分析数据、作出判断与决策这样一个过程,不仅解决了问题,相信大家对统计的知识有了更深刻的理解。

【设计意图:这一环节主要是通过解决哪个小队成绩更好一些这个问题,让学生体会平均数和分段统计都可以反映一组数据的整体水平,把握好它们的统一性,体现出它们的统计学意义。让学生经历由原始数据——整理数据——描述、分析数据——作出决策这样四个环节,经历了统计的全过程。】

四、拓展提升。

过渡:其实,我们生活中有关统计的知识还真不少!请看:

课件出示:

1、哪个班的成绩好一些你能分析一下吗?

提问:这是某小学四年级一、二班演讲比赛成绩统计表,哪个班的成绩好一些你能分析一下吗?

预设:两个班参赛人数都是10人,90及90以上的二班有8人,一班只有5人;80及80以下的二班没有,一班有1人。所以二班的比赛成绩好一些。

评价:你描述、分析数据的能力很强。

提问:如果你是四年级一班的语文老师,看了这个成绩后,你打算怎么办?

预设:给成绩差一些的同学做一些辅导。

提问:经过一段时间的训练之后,四一班的成绩发生了变化,这时哪个班的成绩更好一些呢?

预设1:四年级一班的成绩更好一些,因为81-89的只有1人,二班有2人,而90及90以上的二班8人,一班有9人,所以一班成绩更好一些。

预设2:不一定,因为相差的比较少,也有可能四二班的平均成绩比一班高呢。

提问:如果你是四年级二班的语文老师,你会怎么想呢?

预设:要努力了,不进则退。

小结:看来分析数据可以帮助我们作出正确的判断与决策。

【设计意图:这道题主要是让学生在分析数据的基础上学会作出判断与决策。培养学生尊重客观事实、言必有据、实事求是的科学态度。】

2、体重问题。

过渡:同学们,你们知道自己体重吗?对自己的体重满意吗?其实,关于体重的问题,也蕴含着有关统计的知识,我们一起来看看。

课件出示:

(1)李东和王强的平均体重是36千克,刘明的体重是39千克,他们三人的平均体重是多少千克?

预设1:我是这样想的,先求出李东和王强的总体重,再求出三个人的总体重,最后除以人数3。(36×2+39)÷3

预设2:我用移多补少的方法,把刘明的39千克拿出2千克分别给李东和王强,这样每个人都是37千克,所以3个人的平均体重是37千克。

小结:利用总数除以份数或者移多补少的方法我们都能解决这个问题,真不错!

过渡:如果他们三人的每人每年长3千克,一年后他们的平均体重是多少千克呢?

课件出示:

(2)如果他们每人每年的体重增加3千克,一年后他们三人的平均体重是多少千克呢?

学生自主解决。

预设1:37+3=40(千克)

预设2:(36×2+36×2+39+3)÷3

小结:有关体重的问题,我们利用统计的知识进行了解决。

【设计意图:这道题主要训练学生解决问题的多样化,体会同一个问题可以用不同的方法进行解决。通过运用数学知识解决问题的过程,帮助学生逐步积累数学活动经验,培养学生的应用能力和创新意识。】

3、水资源问题。

过渡:同学们,水是生命资源,它滋润万物,哺育生命。我们全球共有二百多个国家和地区,我国的水资源情况是怎样的呢?谁来读一下?

提问:看到这则信息后,你有什么感觉?

预设:我国的水资源很丰富。

提问:可是,我国却是一个水资源贫乏的国家,这是怎么回事呢?

预设:我国的人口也多。

出示:

小结:只看总量不能反映真实情况,还要看人均占有量。我国的人均水资源只有2千多立方米,排在世界的第121位,是全球人均水资源最贫乏的国家之一,所以我们应该节约用水。

【设计意图:通过水资源问题让学生体会到只比较总量是不合理的,还要考虑到人口总数,比较的是人均水资源情况。让学生体会平均数在解决实际问题中的作用和价值。】

五、回顾整理

1、通过本节课的学习,你有哪些收获?

预设1:我学会了利用思维导图进行整理复习。

预设2:我知道求平均数和分段统计是统计的重要方法,都可以帮助我们整理数据、描述、分析数据、最后作出判断与决策。

2、教师引领学生回顾全课。板贴课题:平均数、分段统计表的回顾整理

3、德国的斯勒兹曾说过:“统计是动态的历史,历史是静态的统计。”可见统计学的产生与发展是和生产的发展、社会的进步紧密相联的。

【设计意图:通过谈收获,梳理本节课的知识点以及学习方法,让学生对学习统计的方法进行总结,以便用到以后的学习当中。培养学生总结方法、积累活动经验的能力。】

【作业布置】

主题:消费情况统计

思考:1、观察全班同学的消费情况,谈谈自己的发现?

2、谈谈自己一年的消费,这些消费是否合理?

3、谈谈自己的感想。

四年级一班一年消费情况统计表

年 月

【设计意图:通过这样一个作业,让学生再次感受统计的全过程:收集数据——整理数据——描述、分析数据——作出判断与决策。发展学生的统计意识和统计观念。】

【板书设计】

平均数、分段统计表的回顾整理

同课章节目录