人教版 必修二 《荷塘月色》课件1(共36张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版 必修二 《荷塘月色》课件1(共36张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-11-06 21:01:22 | ||

图片预览

文档简介

荷 塘 月 色

——朱自清

走近朱自清

朱自清

(1898—1948)

现代著名散文家、诗人、学者

朱自清,原名朱自华。1916年他考入北京大学预科,按照正常学历,他需要读2年预科,升入本科后还要读4年,由于家境的渐近窘迫,他已经不能按部就班地学满这漫长的6年时光、便在上预科的第二年跳级报考本科,并且被录取。自清这个名是1917年改的,这次改名,乃为了策励自己在困境中不丧志,不灰心,保持清白,便取《楚辞》“宁廉洁正直以自清乎”中“自清”二字,改名朱自清。

字“佩弦”出自《韩非子·观行》

“西门豹之性急,故佩韦以自缓;

董安于之性缓,故佩弦以自急”

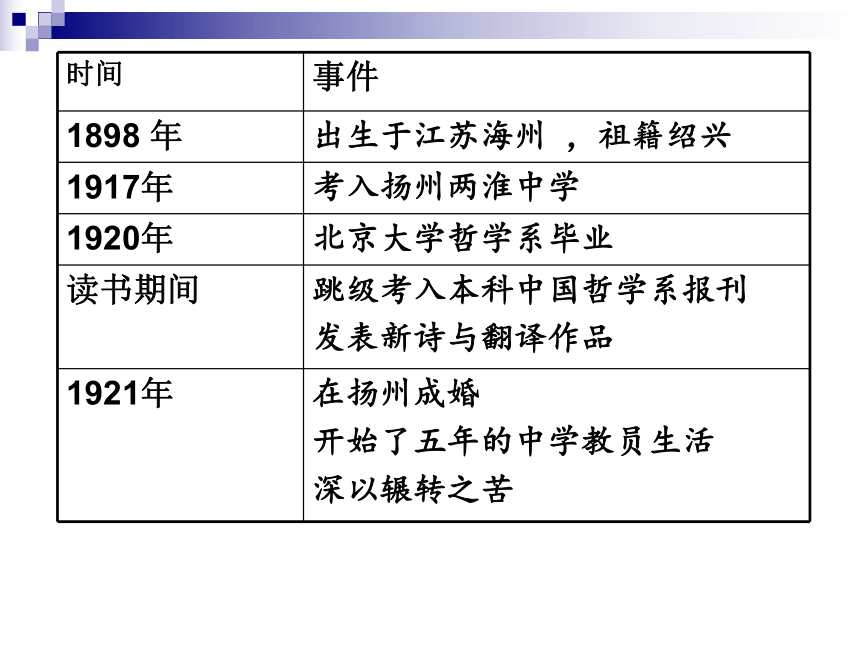

时间

事件

1898 年

出生于江苏海州 ,祖籍绍兴

1917年

考入扬州两淮中学

1920年

北京大学哲学系毕业

读书期间

跳级考入本科中国哲学系报刊

发表新诗与翻译作品

1921年

在扬州成婚

开始了五年的中学教员生活

深以辗转之苦

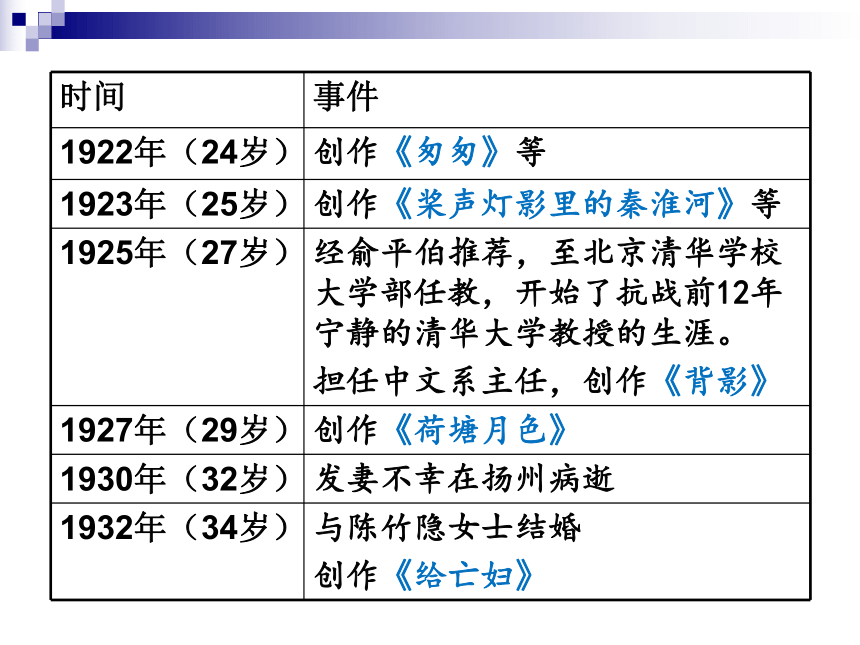

时间

事件

1922年(24岁)

创作《匆匆》等

1923年(25岁)

创作《桨声灯影里的秦淮河》等

1925年(27岁)

经俞平伯推荐,至北京清华学校大学部任教,开始了抗战前12年宁静的清华大学教授的生涯。

担任中文系主任,创作《背影》

1927年(29岁)

创作《荷塘月色》

1930年(32岁)

发妻不幸在扬州病逝

1932年(34岁)

与陈竹隐女士结婚

创作《给亡妇》

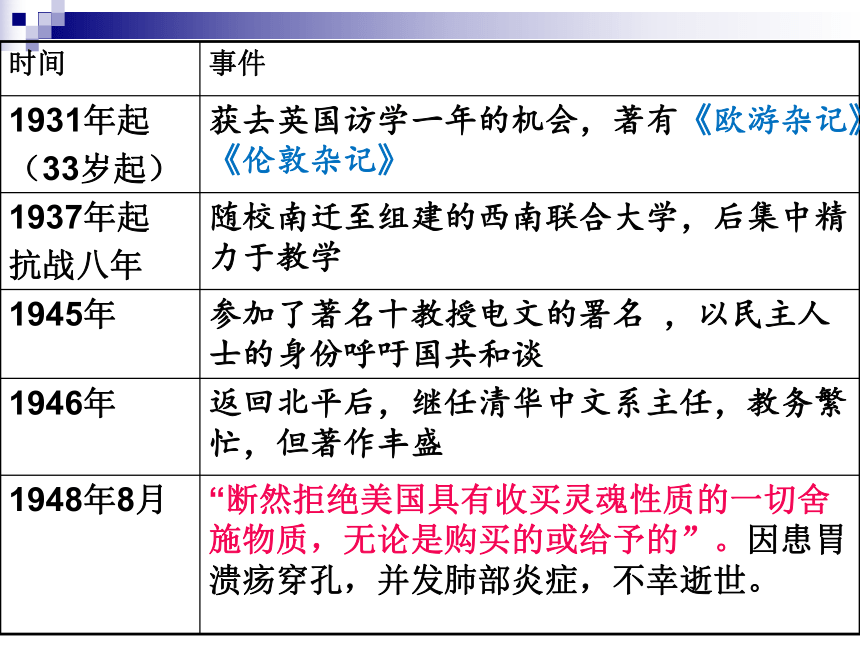

时间

事件

1931年起

(33岁起)

获去英国访学一年的机会,著有《欧游杂记》《伦敦杂记》

1937年起

抗战八年

随校南迁至组建的西南联合大学,后集中精力于教学

1945年

参加了著名十教授电文的署名 ,以民主人士的身份呼吁国共和谈

1946年

返回北平后,继任清华中文系主任,教务繁忙,但著作丰盛

1948年8月

“断然拒绝美国具有收买灵魂性质的一切舍 施物质,无论是购买的或给予的”。因患胃溃疡穿孔,并发肺部炎症,不幸逝世。

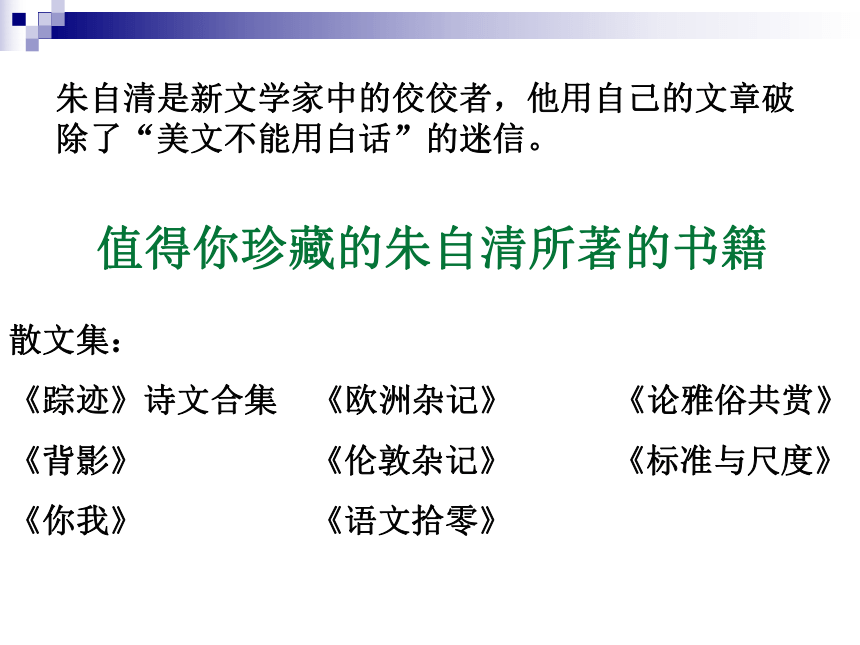

散文集:

《踪迹》诗文合集 《欧洲杂记》 《论雅俗共赏》

《背影》 《伦敦杂记》 《标准与尺度》

《你我》 《语文拾零》

值得你珍藏的朱自清所著的书籍

朱自清是新文学家中的佼佼者,他用自己的文章破除了“美文不能用白话”的迷信。

整体感知

初读课文,整体感知

思考:

根据课文题目,文中的主要内容是什么?

文章的线索是什么?

时代背景

1927年7月,蒋介石发动“四?一二”反革命政变之后,白色恐怖笼罩了中国大地。旧时代正在崩坏,新时局尚未到来。知识分子不满黑暗现实,向往自由生活,但颓丧和骚动使得他们惶惶然,看不前进的方向。

作者如是说:“在旧时代正在崩坏,新局面尚未到来的时候,衰退与骚动使得大家惶惶……只有参加革命或反革命,才能解决这惶惶然。不能或不愿参加这种实际行动时,便只有暂时逃避的一法……在三条路里,我将选择哪一条呢?……我既不能参加革命或反革命,总得找一个依据,才可安心过日子……我终于在国学里找着了一个题目。” ——《哪里走》

几天似乎有些异样,像一叶扁舟在无边的大海上,像一个猎人在无尽的森林里。走路、说话都要费很大的力气;还不能如意。心里是一团乱麻,也可以说是一团火,似乎挣扎着,要明白些什么,但似乎什么也没有。

(朱自清,1927年9月17日的一封信)

研读课文

研读第1—3小节(游荷塘)

1、作者去荷塘的缘由是什么?

2、为何谈到小路幽僻,树影看去阴森森的?

3、作者烦恼的什么?希求的是什么?

引申提问

作者为何选取荷塘为写作对象?为何选取月下之景?

研读第4—6小节(荷塘月色)

作者如何写荷塘中的景物?

顺序:荷叶——荷花——荷香——清风——涟漪

有主次,有动静

修辞手法:比喻、拟人、通感

“叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。”

运用比喻的修辞手法

本句将荷叶比喻成“亭亭的舞女的裙”,“亭亭“写荷叶的高颀挺拔,舞女的裙因旋转而展开,用来表荷叶的浑圆和舒展,造型非常美,使人联想到月光下翩翩起舞的舞女,裙摆随舞姿飘荡洒脱,轻灵而欢快,高雅而美丽。

“有袅娜地开着的 ,有羞涩地打着朵儿的;”

袅娜:原本用来形容女子体态轻柔优美的样子。这里采用拟人的修辞手法,表现的荷花在月光下柔美绽放姿态,令人感到亲切可爱 ,产生丰富的联想。

羞涩:原本用来形容人难为情的样子。这里采用拟人的修辞手法,表现的荷花在月光下含苞待放的美好姿态,令人感到亲切可爱 ,产生丰富的联想。

博喻——用几个喻体从不同角度反复设喻。

把含苞欲放的荷花喻为“明珠、星星”,形象的绘出了这一类荷花的特点:明亮、晶莹剔透、闪烁不定。把袅娜地开着的荷花喻为“刚出浴的美人”,表现出荷花开放时姿态的优美,色泽的光滑洁净;

“……正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。”

“微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。”

修辞手法:通感

修辞手法:通感

通感是一种特殊的修辞。通感是指感觉的转化、迁移,是把人们的各种感觉(视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉)通过比喻或形容词沟通起来的修辞方式。通感就是移(联)觉。

(1)她笑得很甜。(视觉转为味觉)

(2)人靓歌甜。 (听觉转为味觉)

“微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。”

是由嗅觉转为听觉,“缕缕清香”与“渺茫的歌声”在时断时续、若有若无、清淡缥缈、沁人心脾等方面有相似之处。但“渺茫的歌声”不是单纯的陈述说明,“清香”与“歌声”同属美好的事物,两个优美的意象叠加在一起,扩大了意境的内涵,使意境变得更加优美。而且将“清香”比喻成远处的“歌声”,也烘托出环境的优雅与宁静。

讨论:第四段写“月光下的荷塘”,但是并没有明写月光,甚至没有提到“月光”二字,作者是怎样通过具体景物暗示月光的存在的?

虽然没有“月光”二字,但我们却能感到月光无所不在地笼罩着整个荷塘,因为荷塘里的所有美好景色都是在月光照耀下显现的。正因为这月光,我们才能鸟瞰荷塘的全景,才能看到延伸到远方的满塘的“田田”的荷叶;正因为这月光,那“出水很高”的荷叶才有“像亭亭的舞女的裙”那样自然舒展的轻盈动人的姿态;那些“袅娜地开着的”、“羞涩地打着朵的”白花,才“正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星”,有圆润晶莹的光彩和隐约闪烁的光华,这些光彩和光华是反射的月光。而“缕缕”的荷香“仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的”,这种通感,只有在这宁静的月夜,沐浴着月光,心无杂尘时才能产生。“凝碧的波痕”是月光在荷叶波动时留下的印记。

这两个字写出了月光的什么特点?

月光如流水一般,静静地 在这一片叶子和花上。薄薄的青雾 起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样,又像笼着青纱的梦。

研读第五小节

以流水比喻月光,用动感极强的动词“泻”加以点化,将月光写活了,写出了月辉照耀、如倾如泻的景象。

点评“泻”字

点评“浮”字

“浮”字把水气和月色交织在一起,显出雾轻柔、以及自下而上、逐渐扩散开的特点。青青的荷叶可以透过“薄薄”的雾气看出来,似乎雾也被染青,故称“青雾”。这样的雾才像“轻纱”。

“仿佛在牛乳中洗过一样”

“又像笼着轻纱的梦”

表现出月光的朦胧淡雅,引人入胜。

酣眠固不可少,小睡也别有风味的。在这里打了比方,那么“酣眠”在文中指什么?“小睡”又是指什么?..

本句用“酣眠”比喻朗照,“小睡”比喻被一层淡淡的云遮住的月光(比喻淡淡的云遮住了满月的意境),写出了月色的轻淡朦胧柔和,这很符合作者此时的心境。贴切的比喻把所要描绘的景物生动、具体形象地展现在读者的眼前,使人产生身临境的感觉。

点评“画”字

本来是倩影映在荷叶上,却说成“画”在荷叶上,“画”含有人为的动作,仿佛有无形的手在展纸挥墨描绘“倩影”。“画”这个动词是经过锤炼的,与“倩影”搭配很好,表现出一种趣味,也显露出作者的喜爱之情。

塘中的月色并不均匀;但光和影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。

由视觉转为听觉,月光与树影是宁静的,用“名曲”来形容,将读者带入一种幻境 ,光与影的白黑块,仿佛变成了活泼的、跳跃的音符。这是化静为动的写法,也激发了读者的联想和想象。其次,身处此境,提到梵婀玲,会很容易联想到《小夜曲》之类的名曲,光与影的和谐分布与名曲的优美、悠扬,其间有某种相通之处,两相烘托,也是意象的叠加,艺术效果倍增,给原有的意境带来了温馨、幽雅的氛围。

引申提问

作者为何强调月光的淡雅朦胧?

作者已经获得了极致的审美体验,为何还是不能纾解情绪?

第六段最后一句两个“热闹”的意思是否相同?为何用“他们”而不用“它们”?

两个“热闹”不一样,前一个指“蝉声、蛙声”,后一个是双关,它还指其他人多欢腾的情况。

“他们”包括了那些追求热闹的人,“它们”单指物。

研读第六小节

研读7—10段(思乡)

1、作者在文章中写到《采莲赋》和《西洲曲》,有何用意?

2、为何最后,作者要交代妻子睡熟?

于是妖童媛女,荡舟心许;鷁首徐回,兼传羽杯;欋将移

而藻挂,船欲动而萍开。尔其纤腰束素,迁延顾步;夏始春余,叶嫩花初,恐沾裳而浅笑,畏倾船而敛裾。

英俊少年美少女,心心相印采莲去。

鹢首船头来回转,交杯频递爱情传。

桨板轻摇水草绊,船头微动萍分散。

姑娘身材多窈窕,白绸衫儿束细腰。

情意绵绵难分割,恋恋不舍回头笑。

春末夏初好季节,叶儿正嫩花初俏。

撩水逗乐笑已痴,却恐水珠沾衣湿。

忽而又觉船倾斜,急收裙摆只怕迟。

《西洲曲》

写一个女子在别离后从春到秋对所爱男子的怀念。这里引用的是其中四句。诗意是说,这个女子秋天在南塘采莲,莲花已高过人头,且结了莲子,她低下头来抚弄着莲子,莲花清得如水一样,真象她爱怜的男子的心。莲和怜谐音,莲子,意味着爱恋对方。清如水,比喻她所爱的人的心地、行为都是光明纯洁的。

——朱自清

走近朱自清

朱自清

(1898—1948)

现代著名散文家、诗人、学者

朱自清,原名朱自华。1916年他考入北京大学预科,按照正常学历,他需要读2年预科,升入本科后还要读4年,由于家境的渐近窘迫,他已经不能按部就班地学满这漫长的6年时光、便在上预科的第二年跳级报考本科,并且被录取。自清这个名是1917年改的,这次改名,乃为了策励自己在困境中不丧志,不灰心,保持清白,便取《楚辞》“宁廉洁正直以自清乎”中“自清”二字,改名朱自清。

字“佩弦”出自《韩非子·观行》

“西门豹之性急,故佩韦以自缓;

董安于之性缓,故佩弦以自急”

时间

事件

1898 年

出生于江苏海州 ,祖籍绍兴

1917年

考入扬州两淮中学

1920年

北京大学哲学系毕业

读书期间

跳级考入本科中国哲学系报刊

发表新诗与翻译作品

1921年

在扬州成婚

开始了五年的中学教员生活

深以辗转之苦

时间

事件

1922年(24岁)

创作《匆匆》等

1923年(25岁)

创作《桨声灯影里的秦淮河》等

1925年(27岁)

经俞平伯推荐,至北京清华学校大学部任教,开始了抗战前12年宁静的清华大学教授的生涯。

担任中文系主任,创作《背影》

1927年(29岁)

创作《荷塘月色》

1930年(32岁)

发妻不幸在扬州病逝

1932年(34岁)

与陈竹隐女士结婚

创作《给亡妇》

时间

事件

1931年起

(33岁起)

获去英国访学一年的机会,著有《欧游杂记》《伦敦杂记》

1937年起

抗战八年

随校南迁至组建的西南联合大学,后集中精力于教学

1945年

参加了著名十教授电文的署名 ,以民主人士的身份呼吁国共和谈

1946年

返回北平后,继任清华中文系主任,教务繁忙,但著作丰盛

1948年8月

“断然拒绝美国具有收买灵魂性质的一切舍 施物质,无论是购买的或给予的”。因患胃溃疡穿孔,并发肺部炎症,不幸逝世。

散文集:

《踪迹》诗文合集 《欧洲杂记》 《论雅俗共赏》

《背影》 《伦敦杂记》 《标准与尺度》

《你我》 《语文拾零》

值得你珍藏的朱自清所著的书籍

朱自清是新文学家中的佼佼者,他用自己的文章破除了“美文不能用白话”的迷信。

整体感知

初读课文,整体感知

思考:

根据课文题目,文中的主要内容是什么?

文章的线索是什么?

时代背景

1927年7月,蒋介石发动“四?一二”反革命政变之后,白色恐怖笼罩了中国大地。旧时代正在崩坏,新时局尚未到来。知识分子不满黑暗现实,向往自由生活,但颓丧和骚动使得他们惶惶然,看不前进的方向。

作者如是说:“在旧时代正在崩坏,新局面尚未到来的时候,衰退与骚动使得大家惶惶……只有参加革命或反革命,才能解决这惶惶然。不能或不愿参加这种实际行动时,便只有暂时逃避的一法……在三条路里,我将选择哪一条呢?……我既不能参加革命或反革命,总得找一个依据,才可安心过日子……我终于在国学里找着了一个题目。” ——《哪里走》

几天似乎有些异样,像一叶扁舟在无边的大海上,像一个猎人在无尽的森林里。走路、说话都要费很大的力气;还不能如意。心里是一团乱麻,也可以说是一团火,似乎挣扎着,要明白些什么,但似乎什么也没有。

(朱自清,1927年9月17日的一封信)

研读课文

研读第1—3小节(游荷塘)

1、作者去荷塘的缘由是什么?

2、为何谈到小路幽僻,树影看去阴森森的?

3、作者烦恼的什么?希求的是什么?

引申提问

作者为何选取荷塘为写作对象?为何选取月下之景?

研读第4—6小节(荷塘月色)

作者如何写荷塘中的景物?

顺序:荷叶——荷花——荷香——清风——涟漪

有主次,有动静

修辞手法:比喻、拟人、通感

“叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。”

运用比喻的修辞手法

本句将荷叶比喻成“亭亭的舞女的裙”,“亭亭“写荷叶的高颀挺拔,舞女的裙因旋转而展开,用来表荷叶的浑圆和舒展,造型非常美,使人联想到月光下翩翩起舞的舞女,裙摆随舞姿飘荡洒脱,轻灵而欢快,高雅而美丽。

“有袅娜地开着的 ,有羞涩地打着朵儿的;”

袅娜:原本用来形容女子体态轻柔优美的样子。这里采用拟人的修辞手法,表现的荷花在月光下柔美绽放姿态,令人感到亲切可爱 ,产生丰富的联想。

羞涩:原本用来形容人难为情的样子。这里采用拟人的修辞手法,表现的荷花在月光下含苞待放的美好姿态,令人感到亲切可爱 ,产生丰富的联想。

博喻——用几个喻体从不同角度反复设喻。

把含苞欲放的荷花喻为“明珠、星星”,形象的绘出了这一类荷花的特点:明亮、晶莹剔透、闪烁不定。把袅娜地开着的荷花喻为“刚出浴的美人”,表现出荷花开放时姿态的优美,色泽的光滑洁净;

“……正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。”

“微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。”

修辞手法:通感

修辞手法:通感

通感是一种特殊的修辞。通感是指感觉的转化、迁移,是把人们的各种感觉(视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉)通过比喻或形容词沟通起来的修辞方式。通感就是移(联)觉。

(1)她笑得很甜。(视觉转为味觉)

(2)人靓歌甜。 (听觉转为味觉)

“微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。”

是由嗅觉转为听觉,“缕缕清香”与“渺茫的歌声”在时断时续、若有若无、清淡缥缈、沁人心脾等方面有相似之处。但“渺茫的歌声”不是单纯的陈述说明,“清香”与“歌声”同属美好的事物,两个优美的意象叠加在一起,扩大了意境的内涵,使意境变得更加优美。而且将“清香”比喻成远处的“歌声”,也烘托出环境的优雅与宁静。

讨论:第四段写“月光下的荷塘”,但是并没有明写月光,甚至没有提到“月光”二字,作者是怎样通过具体景物暗示月光的存在的?

虽然没有“月光”二字,但我们却能感到月光无所不在地笼罩着整个荷塘,因为荷塘里的所有美好景色都是在月光照耀下显现的。正因为这月光,我们才能鸟瞰荷塘的全景,才能看到延伸到远方的满塘的“田田”的荷叶;正因为这月光,那“出水很高”的荷叶才有“像亭亭的舞女的裙”那样自然舒展的轻盈动人的姿态;那些“袅娜地开着的”、“羞涩地打着朵的”白花,才“正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星”,有圆润晶莹的光彩和隐约闪烁的光华,这些光彩和光华是反射的月光。而“缕缕”的荷香“仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的”,这种通感,只有在这宁静的月夜,沐浴着月光,心无杂尘时才能产生。“凝碧的波痕”是月光在荷叶波动时留下的印记。

这两个字写出了月光的什么特点?

月光如流水一般,静静地 在这一片叶子和花上。薄薄的青雾 起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样,又像笼着青纱的梦。

研读第五小节

以流水比喻月光,用动感极强的动词“泻”加以点化,将月光写活了,写出了月辉照耀、如倾如泻的景象。

点评“泻”字

点评“浮”字

“浮”字把水气和月色交织在一起,显出雾轻柔、以及自下而上、逐渐扩散开的特点。青青的荷叶可以透过“薄薄”的雾气看出来,似乎雾也被染青,故称“青雾”。这样的雾才像“轻纱”。

“仿佛在牛乳中洗过一样”

“又像笼着轻纱的梦”

表现出月光的朦胧淡雅,引人入胜。

酣眠固不可少,小睡也别有风味的。在这里打了比方,那么“酣眠”在文中指什么?“小睡”又是指什么?..

本句用“酣眠”比喻朗照,“小睡”比喻被一层淡淡的云遮住的月光(比喻淡淡的云遮住了满月的意境),写出了月色的轻淡朦胧柔和,这很符合作者此时的心境。贴切的比喻把所要描绘的景物生动、具体形象地展现在读者的眼前,使人产生身临境的感觉。

点评“画”字

本来是倩影映在荷叶上,却说成“画”在荷叶上,“画”含有人为的动作,仿佛有无形的手在展纸挥墨描绘“倩影”。“画”这个动词是经过锤炼的,与“倩影”搭配很好,表现出一种趣味,也显露出作者的喜爱之情。

塘中的月色并不均匀;但光和影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。

由视觉转为听觉,月光与树影是宁静的,用“名曲”来形容,将读者带入一种幻境 ,光与影的白黑块,仿佛变成了活泼的、跳跃的音符。这是化静为动的写法,也激发了读者的联想和想象。其次,身处此境,提到梵婀玲,会很容易联想到《小夜曲》之类的名曲,光与影的和谐分布与名曲的优美、悠扬,其间有某种相通之处,两相烘托,也是意象的叠加,艺术效果倍增,给原有的意境带来了温馨、幽雅的氛围。

引申提问

作者为何强调月光的淡雅朦胧?

作者已经获得了极致的审美体验,为何还是不能纾解情绪?

第六段最后一句两个“热闹”的意思是否相同?为何用“他们”而不用“它们”?

两个“热闹”不一样,前一个指“蝉声、蛙声”,后一个是双关,它还指其他人多欢腾的情况。

“他们”包括了那些追求热闹的人,“它们”单指物。

研读第六小节

研读7—10段(思乡)

1、作者在文章中写到《采莲赋》和《西洲曲》,有何用意?

2、为何最后,作者要交代妻子睡熟?

于是妖童媛女,荡舟心许;鷁首徐回,兼传羽杯;欋将移

而藻挂,船欲动而萍开。尔其纤腰束素,迁延顾步;夏始春余,叶嫩花初,恐沾裳而浅笑,畏倾船而敛裾。

英俊少年美少女,心心相印采莲去。

鹢首船头来回转,交杯频递爱情传。

桨板轻摇水草绊,船头微动萍分散。

姑娘身材多窈窕,白绸衫儿束细腰。

情意绵绵难分割,恋恋不舍回头笑。

春末夏初好季节,叶儿正嫩花初俏。

撩水逗乐笑已痴,却恐水珠沾衣湿。

忽而又觉船倾斜,急收裙摆只怕迟。

《西洲曲》

写一个女子在别离后从春到秋对所爱男子的怀念。这里引用的是其中四句。诗意是说,这个女子秋天在南塘采莲,莲花已高过人头,且结了莲子,她低下头来抚弄着莲子,莲花清得如水一样,真象她爱怜的男子的心。莲和怜谐音,莲子,意味着爱恋对方。清如水,比喻她所爱的人的心地、行为都是光明纯洁的。