九年级下册第六单元《山坡羊骊山怀古》《朝天子咏喇叭》课件(共19张幻灯片)

文档属性

| 名称 | 九年级下册第六单元《山坡羊骊山怀古》《朝天子咏喇叭》课件(共19张幻灯片) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 214.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-11-08 21:07:28 | ||

图片预览

文档简介

山坡羊·骊山怀古

张养浩

张养浩(1270—1329),字希孟,号云庄,山东济南人,元代散曲作家。自幼嗜学,于诗、赋、词曲、文章无所不能。文宗天历二年(1329),关中大旱,复起任陕西行台御史中丞,赈济灾民,夜以继日,忧劳而死。代表作品有《三事忠告》,散曲《山坡羊·潼关怀古》等。

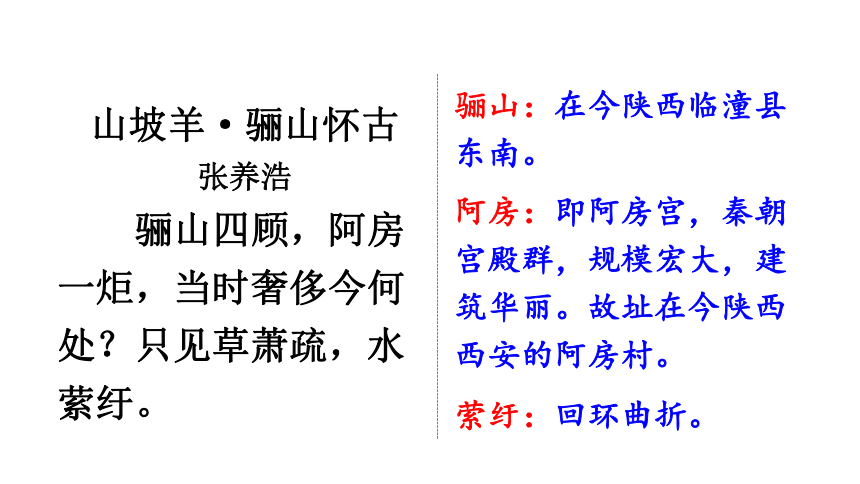

山坡羊·骊山怀古

张养浩

骊山四顾,阿房一炬,当时奢侈今何处?只见草萧疏,水萦纡。

骊山:在今陕西临潼县东南。

阿房:即阿房宫,秦朝宫殿群,规模宏大,建筑华丽。故址在今陕西西安的阿房村。

萦纡:回环曲折。

至今遗恨迷烟树。列国周齐秦汉楚。赢,都变做了土;输,都变做了土。

迷烟树:消失在烟雾弥漫的树林中了。

骊山四顾,阿房一炬,当时奢侈今何处?只见草萧疏,水萦纡。

站在骊山上我四处张望,雄伟瑰丽的阿房宫已被付之一炬,当年奢侈的场面现在到哪里去了呢?只见衰草萧疏,水波旋绕。

至今遗恨迷烟树。列国周齐秦汉楚。赢,都变做了土;输,都变做了土。

到现在那些遗恨已消失在烟雾弥漫的树林中了。想想自周、齐、秦、汉、楚等国至今。那些战胜了的国家,都化作了土;那些战败了的国家,也都化作了土。

作者怀古伤今,借写封建王朝的更迭、兴衰,寄寓自己对历史古今变化的感慨——世事无常,封建王朝无论怎样的盛极一时,最终都逃脱不了灭亡的命运。

这首曲子开头三句回顾骊山的历史,曾是秦朝宫殿的所在,被大火焚烧之后,当时的歌台舞榭、金块珠砾都已不复存在,只有野草稀疏地铺在地上,河水在那里迂回的流淌。草的萧索,水的萦纡更加重了作者怀古伤今的情感分量。

第六七句是说到如今,秦王朝因奢侈、残暴而亡国的遗恨早已消失在烟树之间了。而这种亡国的遗恨不只秦朝才有,周朝、战国列强直到汉楚之争,哪个不抱有败亡的遗恨呢?实际上作者在这里寄托了一种讽刺,是说后人都已遗忘了前朝败亡的教训。最有一句阐明无论输赢,奢侈的宫殿最后都会归于灭亡,“都变做了土”,我们可以看作这是对封建王朝的一种诅咒,更是对封建王朝社会历史规律的概括。

朝天子·咏喇叭

王 磐

王磐(约1470—1530),明代散曲家,字鸿渐,号西楼,江苏高邮人。从年轻时起即鄙视功名,筑楼高邮城西,与名流谈咏其间,因自号西楼。其散曲题材广泛,虽多闲适之作,亦有同情人民疾苦、讥讽时政的佳作。有《王西楼乐府》。

朝天子·咏喇叭

王 磐

喇叭,唢呐,曲儿小腔儿大。官船来往乱如麻,全仗你抬声价。

仗:倚仗,凭借。

官船:官府的船。这里指扰民的宦官船只。

声价:名誉身价。

军听了军愁,民听了民怕。哪里去辨甚么真共假?眼见的吹翻了这家,吹伤了那家,只吹的水尽鹅飞罢!

共:和。

水尽鹅飞罢:水干了,鹅也飞光了。比喻民穷财尽。

喇叭,唢呐,曲儿小腔儿大。官船来往乱如麻,全仗你抬声价。

喇叭唢呐呜呜哇哇,曲子短小,声音响亮。官府的船来往乱如麻,全凭你来抬高名誉身价。

军听了军愁,民听了民怕。哪里去辨甚么真共假?眼见的吹翻了这家,吹伤了那家,只吹的水尽鹅飞罢!

军人听了军人发愁,百姓听了百姓害怕。还能到哪里去分真和假?眼睁睁吹翻了这家,吹伤了那家,只吹得江水枯竭鹅也飞光了!

本曲表面上吟咏喇叭和唢呐,实则借物咏怀,讽刺和揭露了明代宦官大摆威风、残害百姓的罪恶行径,表达了人民的憎恶之情。

这首小令第一层说喇叭、唢呐的特征是“曲儿小腔儿大”,一“小”一“大”的对比中,也流露出作者的爱憎之情。一个“腔”字,道出了喇叭和宦官的共同特征,把那些贪官污吏的丑恶本质刻画得入木三分。小令的第二层说喇叭、唢呐的用途,是为来往如麻的官船抬声价,即为官方所用。“声价”即名誉地位,按理应是客观评价;而这里却要

“抬”,就说明喇叭、唢呐的品格是卑下的。宦官装腔作势,声价全靠喇叭来抬,矛头指向其狐假虎威的嘴脸。小令第三层展示喇叭、唢呐用途的另一面:为害军民,即在为官船抬声价的同时,肆意侵害军民的利益,让老百姓一听到喇叭、唢呐之声就不寒而栗,胆战心惊。小令最后一层写喇叭、唢呐吹奏的结果:吹翻了这家,吹伤了那家,直吹得民穷财尽,家破人亡。通篇咏喇叭咏得真切,让人信服。

这首作品不是为咏物而咏物,它是对现实社会的深刻洞察,有着强烈的感彩,传达了一种反抗的呼声,而这些思想内涵都包涵在咏物之中。作品是在批判宦官害民,但终究没有点破,结论留待读者思而得之,既痛快淋漓又含蓄有力,这就是“不即不离”。

张养浩

张养浩(1270—1329),字希孟,号云庄,山东济南人,元代散曲作家。自幼嗜学,于诗、赋、词曲、文章无所不能。文宗天历二年(1329),关中大旱,复起任陕西行台御史中丞,赈济灾民,夜以继日,忧劳而死。代表作品有《三事忠告》,散曲《山坡羊·潼关怀古》等。

山坡羊·骊山怀古

张养浩

骊山四顾,阿房一炬,当时奢侈今何处?只见草萧疏,水萦纡。

骊山:在今陕西临潼县东南。

阿房:即阿房宫,秦朝宫殿群,规模宏大,建筑华丽。故址在今陕西西安的阿房村。

萦纡:回环曲折。

至今遗恨迷烟树。列国周齐秦汉楚。赢,都变做了土;输,都变做了土。

迷烟树:消失在烟雾弥漫的树林中了。

骊山四顾,阿房一炬,当时奢侈今何处?只见草萧疏,水萦纡。

站在骊山上我四处张望,雄伟瑰丽的阿房宫已被付之一炬,当年奢侈的场面现在到哪里去了呢?只见衰草萧疏,水波旋绕。

至今遗恨迷烟树。列国周齐秦汉楚。赢,都变做了土;输,都变做了土。

到现在那些遗恨已消失在烟雾弥漫的树林中了。想想自周、齐、秦、汉、楚等国至今。那些战胜了的国家,都化作了土;那些战败了的国家,也都化作了土。

作者怀古伤今,借写封建王朝的更迭、兴衰,寄寓自己对历史古今变化的感慨——世事无常,封建王朝无论怎样的盛极一时,最终都逃脱不了灭亡的命运。

这首曲子开头三句回顾骊山的历史,曾是秦朝宫殿的所在,被大火焚烧之后,当时的歌台舞榭、金块珠砾都已不复存在,只有野草稀疏地铺在地上,河水在那里迂回的流淌。草的萧索,水的萦纡更加重了作者怀古伤今的情感分量。

第六七句是说到如今,秦王朝因奢侈、残暴而亡国的遗恨早已消失在烟树之间了。而这种亡国的遗恨不只秦朝才有,周朝、战国列强直到汉楚之争,哪个不抱有败亡的遗恨呢?实际上作者在这里寄托了一种讽刺,是说后人都已遗忘了前朝败亡的教训。最有一句阐明无论输赢,奢侈的宫殿最后都会归于灭亡,“都变做了土”,我们可以看作这是对封建王朝的一种诅咒,更是对封建王朝社会历史规律的概括。

朝天子·咏喇叭

王 磐

王磐(约1470—1530),明代散曲家,字鸿渐,号西楼,江苏高邮人。从年轻时起即鄙视功名,筑楼高邮城西,与名流谈咏其间,因自号西楼。其散曲题材广泛,虽多闲适之作,亦有同情人民疾苦、讥讽时政的佳作。有《王西楼乐府》。

朝天子·咏喇叭

王 磐

喇叭,唢呐,曲儿小腔儿大。官船来往乱如麻,全仗你抬声价。

仗:倚仗,凭借。

官船:官府的船。这里指扰民的宦官船只。

声价:名誉身价。

军听了军愁,民听了民怕。哪里去辨甚么真共假?眼见的吹翻了这家,吹伤了那家,只吹的水尽鹅飞罢!

共:和。

水尽鹅飞罢:水干了,鹅也飞光了。比喻民穷财尽。

喇叭,唢呐,曲儿小腔儿大。官船来往乱如麻,全仗你抬声价。

喇叭唢呐呜呜哇哇,曲子短小,声音响亮。官府的船来往乱如麻,全凭你来抬高名誉身价。

军听了军愁,民听了民怕。哪里去辨甚么真共假?眼见的吹翻了这家,吹伤了那家,只吹的水尽鹅飞罢!

军人听了军人发愁,百姓听了百姓害怕。还能到哪里去分真和假?眼睁睁吹翻了这家,吹伤了那家,只吹得江水枯竭鹅也飞光了!

本曲表面上吟咏喇叭和唢呐,实则借物咏怀,讽刺和揭露了明代宦官大摆威风、残害百姓的罪恶行径,表达了人民的憎恶之情。

这首小令第一层说喇叭、唢呐的特征是“曲儿小腔儿大”,一“小”一“大”的对比中,也流露出作者的爱憎之情。一个“腔”字,道出了喇叭和宦官的共同特征,把那些贪官污吏的丑恶本质刻画得入木三分。小令的第二层说喇叭、唢呐的用途,是为来往如麻的官船抬声价,即为官方所用。“声价”即名誉地位,按理应是客观评价;而这里却要

“抬”,就说明喇叭、唢呐的品格是卑下的。宦官装腔作势,声价全靠喇叭来抬,矛头指向其狐假虎威的嘴脸。小令第三层展示喇叭、唢呐用途的另一面:为害军民,即在为官船抬声价的同时,肆意侵害军民的利益,让老百姓一听到喇叭、唢呐之声就不寒而栗,胆战心惊。小令最后一层写喇叭、唢呐吹奏的结果:吹翻了这家,吹伤了那家,直吹得民穷财尽,家破人亡。通篇咏喇叭咏得真切,让人信服。

这首作品不是为咏物而咏物,它是对现实社会的深刻洞察,有着强烈的感彩,传达了一种反抗的呼声,而这些思想内涵都包涵在咏物之中。作品是在批判宦官害民,但终究没有点破,结论留待读者思而得之,既痛快淋漓又含蓄有力,这就是“不即不离”。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读