人教版高中语文必修二.《故都的秋》课件(共24张)

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文必修二.《故都的秋》课件(共24张) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-11-07 12:17:37 | ||

图片预览

文档简介

Page ? *

故都的秋

郁达夫

故都的秋

故都:

饱藏着眷念热爱故都之情也暗含着一种文化底蕴。

秋:

揭示了本文的描写角度,暗含着自然景观与人文景观相融合的一种境界。

1934年的郁达夫

文字背后站立着一个怎样的郁达夫

作者:自幼丧父,遍尝艰辛,后留学日本,饱受屈辱,性格忧郁多愁,多有“临风殒泪,对月伤情”式的才子风范。与同时代的鲁迅相比,郁达夫更多的表现出的是诗人气质,浪漫情怀。他本身对秋有偏爱,写下了很多关于“秋”的作品:《雁荡山的秋月》、《天凉好个秋》、《立秋之夜》、《故都的秋》、《北平的四季》。

背景:1934年7月,中国大地连年混战,民不聊生,郁达夫本人也居无定所,颠沛流离,饱受人生愁苦和哀痛。因此,作者描写的心中的悲凉与落寞已不是故都赏景的心态,而是对整个人生的感悟。

知人论世

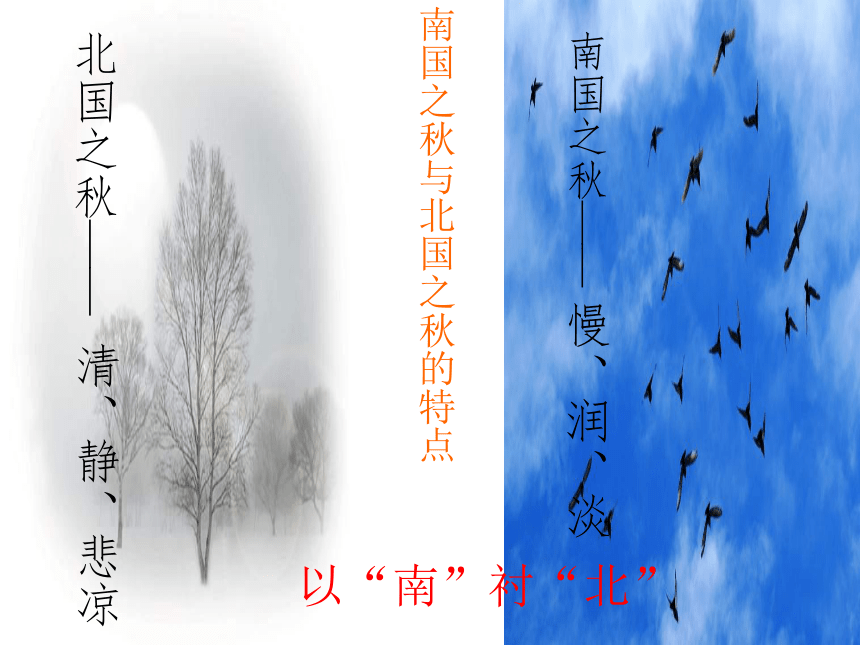

南国之秋与北国之秋的特点

南国之秋——

慢、润、淡

北国之秋——

清、静、悲凉

以“南”衬“北”

进入文本

感秋意

闻秋声

赏秋景

探究

文章是如何表现“清、静、悲凉”的故都秋味的?(点拔:抓住五幅秋景图 ,从色彩和声音两个方面入手。)

“ 言为心声,文见其人”,从文中可以看出作者是一个怎样的人?(咬文嚼字,从字里行间来感受作者流露出的情;还可以从时代背景以及作者的经历来探究。)

进入文本感受故都秋味

(集中于3——11段)

文章是如何表现“清、静、悲凉”的故都秋味的?

探究

以景显情。通过五幅秋景图来表现故都秋的“清、静、悲凉”。

秋晨静观(秋晨小院)

秋槐落蕊

秋蝉残鸣

秋雨话凉(闲话秋雨)

秋果胜景

在这五幅图中,“清”表现在哪里?“静”表现在哪里?

碧绿的天色

碧绿的天色

牵牛花的蓝朵

青布单衣的闲人

淡绿微黄的枣子

色调

清在:

钟声

鸽声

风雨声 人声

蝉声

以动衬静

中国的文人与秋——悲秋文化之根

中国封建专制制度特别黑暗

中国文人理想与现实的矛盾特别尖锐,对社会对人生的感触尤为深刻

“诗言志”,“诗缘情”,“诗可以兴,可以观,可以群,可以怨”。中国文人,特别是现实主义文人,总是通过文学作品干预生活,针砭时弊,抒情言志,所谓愤怒出诗人。

郁达夫议论中国文人与秋的关系,也是说明自己赏秋悲秋的文化渊源,曲折地表达对现实的不满和内心的苦闷。

多情自古伤离别,更那堪冷落清秋节!

柳永《雨霖铃》

万里悲秋常作客,百年多病独登台。

杜甫《登高》

其意萧条,山川寂寥。

欧阳修《秋声赋》

浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟。

白居易《琵琶行》

以我观物,故物皆着我之色彩。 ---王国维

袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。

屈原 《湘夫人》

刘勰在《文心雕龙?物色》中说:“春秋代序,阴阳惨舒,物色之动,心亦摇焉。”是说人的情感随外物的变化而变化,春景使人畅怀,暮景使人感伤。《故都的秋》中,郁达夫将故都的秋色和个人心中的悲凉巧妙融合,温婉地表达了对故都的深深眷念及落寞情怀。在选景时,作者以情驭景,情寓景中,做到客观色彩与主观色彩的完美融合,很好地体现了散文形散神聚的特点。

在郁大达夫的笔下,故都的秋是一首诗,深沉而含蓄;故都的秋是一幅画,美丽而落寞;故都的秋是一首歌,忧伤而苍凉;故都的秋是一杯茶,苦涩而清醇。悲秋不等于悲叹,哀愁不等于沉沦,和前人一样,郁达夫在秋光中寄寓了深沉的感慨,同时暗示我们:只要人类还在,文化不死,伤春的泪就流不尽,悲秋的歌就唱不完!

秋天,这北国的秋,若留得住的话,

我愿意把寿命的三分之二折去,

换得一个三分之一的零头。

高考联接

请根据课文内容仿写两个句子:

故都的秋在小院中低矮的破屋内外,在都市闲人的微叹互答里;在 ,在 。

在槐树落蕊的飞花梦里,

在秋果的每一丝微黄里;

在青天下驯鸽的飞声里;

在槐树叶底漏下的日光里;

在雨后的斜桥影里;

在秋蝉衰弱的残歌声里

迁移作业:

青冈实验中学校园里的秋在哪里?请写上两个句子,要求突出秋的特色。

老师的句子:

校园的秋,在教学楼前阵阵袭来的桂花香里,在师生共赏《故都的秋》的课堂里。

谢谢

故都的秋

郁达夫

故都的秋

故都:

饱藏着眷念热爱故都之情也暗含着一种文化底蕴。

秋:

揭示了本文的描写角度,暗含着自然景观与人文景观相融合的一种境界。

1934年的郁达夫

文字背后站立着一个怎样的郁达夫

作者:自幼丧父,遍尝艰辛,后留学日本,饱受屈辱,性格忧郁多愁,多有“临风殒泪,对月伤情”式的才子风范。与同时代的鲁迅相比,郁达夫更多的表现出的是诗人气质,浪漫情怀。他本身对秋有偏爱,写下了很多关于“秋”的作品:《雁荡山的秋月》、《天凉好个秋》、《立秋之夜》、《故都的秋》、《北平的四季》。

背景:1934年7月,中国大地连年混战,民不聊生,郁达夫本人也居无定所,颠沛流离,饱受人生愁苦和哀痛。因此,作者描写的心中的悲凉与落寞已不是故都赏景的心态,而是对整个人生的感悟。

知人论世

南国之秋与北国之秋的特点

南国之秋——

慢、润、淡

北国之秋——

清、静、悲凉

以“南”衬“北”

进入文本

感秋意

闻秋声

赏秋景

探究

文章是如何表现“清、静、悲凉”的故都秋味的?(点拔:抓住五幅秋景图 ,从色彩和声音两个方面入手。)

“ 言为心声,文见其人”,从文中可以看出作者是一个怎样的人?(咬文嚼字,从字里行间来感受作者流露出的情;还可以从时代背景以及作者的经历来探究。)

进入文本感受故都秋味

(集中于3——11段)

文章是如何表现“清、静、悲凉”的故都秋味的?

探究

以景显情。通过五幅秋景图来表现故都秋的“清、静、悲凉”。

秋晨静观(秋晨小院)

秋槐落蕊

秋蝉残鸣

秋雨话凉(闲话秋雨)

秋果胜景

在这五幅图中,“清”表现在哪里?“静”表现在哪里?

碧绿的天色

碧绿的天色

牵牛花的蓝朵

青布单衣的闲人

淡绿微黄的枣子

色调

清在:

钟声

鸽声

风雨声 人声

蝉声

以动衬静

中国的文人与秋——悲秋文化之根

中国封建专制制度特别黑暗

中国文人理想与现实的矛盾特别尖锐,对社会对人生的感触尤为深刻

“诗言志”,“诗缘情”,“诗可以兴,可以观,可以群,可以怨”。中国文人,特别是现实主义文人,总是通过文学作品干预生活,针砭时弊,抒情言志,所谓愤怒出诗人。

郁达夫议论中国文人与秋的关系,也是说明自己赏秋悲秋的文化渊源,曲折地表达对现实的不满和内心的苦闷。

多情自古伤离别,更那堪冷落清秋节!

柳永《雨霖铃》

万里悲秋常作客,百年多病独登台。

杜甫《登高》

其意萧条,山川寂寥。

欧阳修《秋声赋》

浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟。

白居易《琵琶行》

以我观物,故物皆着我之色彩。 ---王国维

袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。

屈原 《湘夫人》

刘勰在《文心雕龙?物色》中说:“春秋代序,阴阳惨舒,物色之动,心亦摇焉。”是说人的情感随外物的变化而变化,春景使人畅怀,暮景使人感伤。《故都的秋》中,郁达夫将故都的秋色和个人心中的悲凉巧妙融合,温婉地表达了对故都的深深眷念及落寞情怀。在选景时,作者以情驭景,情寓景中,做到客观色彩与主观色彩的完美融合,很好地体现了散文形散神聚的特点。

在郁大达夫的笔下,故都的秋是一首诗,深沉而含蓄;故都的秋是一幅画,美丽而落寞;故都的秋是一首歌,忧伤而苍凉;故都的秋是一杯茶,苦涩而清醇。悲秋不等于悲叹,哀愁不等于沉沦,和前人一样,郁达夫在秋光中寄寓了深沉的感慨,同时暗示我们:只要人类还在,文化不死,伤春的泪就流不尽,悲秋的歌就唱不完!

秋天,这北国的秋,若留得住的话,

我愿意把寿命的三分之二折去,

换得一个三分之一的零头。

高考联接

请根据课文内容仿写两个句子:

故都的秋在小院中低矮的破屋内外,在都市闲人的微叹互答里;在 ,在 。

在槐树落蕊的飞花梦里,

在秋果的每一丝微黄里;

在青天下驯鸽的飞声里;

在槐树叶底漏下的日光里;

在雨后的斜桥影里;

在秋蝉衰弱的残歌声里

迁移作业:

青冈实验中学校园里的秋在哪里?请写上两个句子,要求突出秋的特色。

老师的句子:

校园的秋,在教学楼前阵阵袭来的桂花香里,在师生共赏《故都的秋》的课堂里。

谢谢