人教版语文选修《先秦诸子选读》1.4《己所不欲,勿施于人》预习案

文档属性

| 名称 | 人教版语文选修《先秦诸子选读》1.4《己所不欲,勿施于人》预习案 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 39.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-11-09 17:19:41 | ||

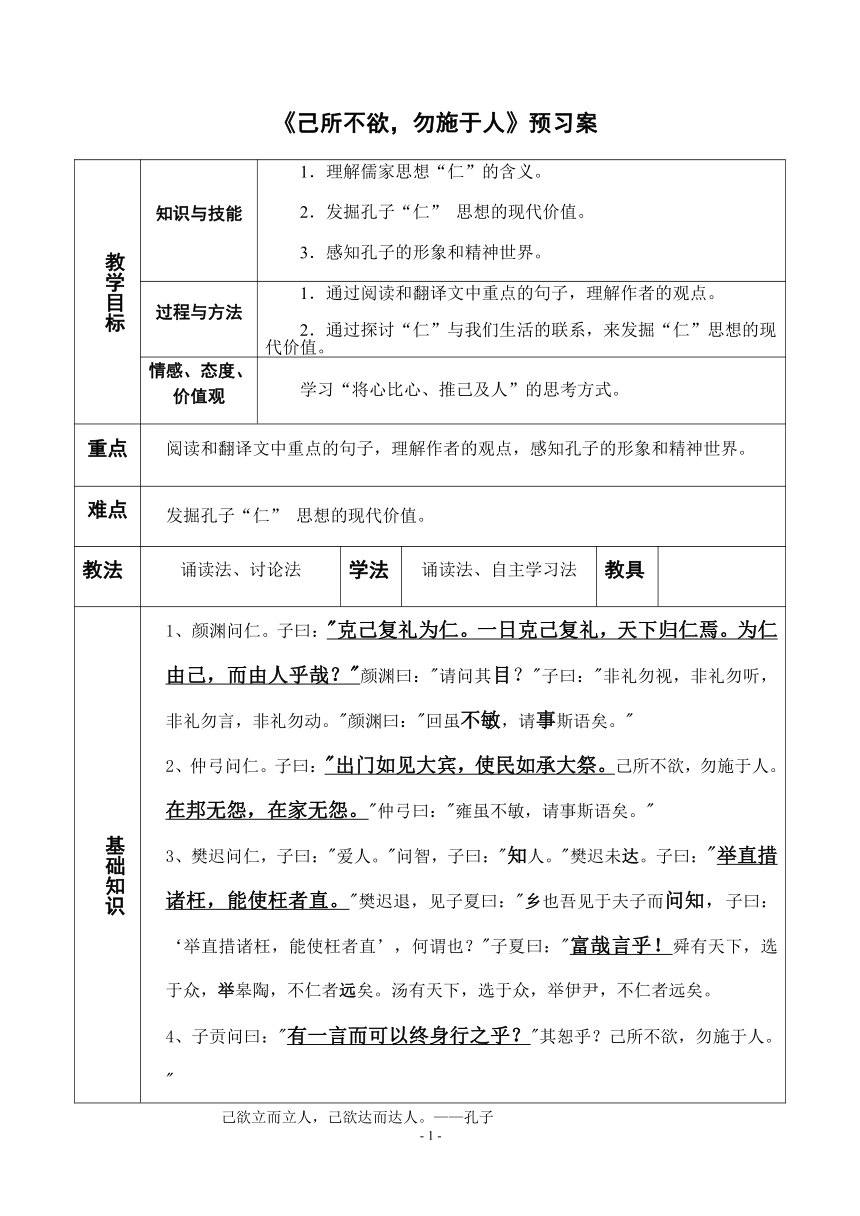

图片预览

文档简介

1051560012433300 《己所不欲,勿施于人》预习案

教学目标

知识与技能

理解儒家思想“仁”的含义。

发掘孔子“仁”?思想的现代价值。

感知孔子的形象和精神世界。

过程与方法

1.通过阅读和翻译文中重点的句子,理解作者的观点。

2.通过探讨“仁”与我们生活的联系,来发掘“仁”思想的现代价值。

情感、态度、价值观

学习“将心比心、推己及人”的思考方式。

重点

阅读和翻译文中重点的句子,理解作者的观点,感知孔子的形象和精神世界。

难点

发掘孔子“仁”?思想的现代价值。

教法

诵读法、讨论法

学法

诵读法、自主学习法

教具

基础知识

颜渊问仁。子曰:"克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?"颜渊曰:"请问其目?"子曰:"非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。"颜渊曰:"回虽不敏,请事斯语矣。"

2、仲弓问仁。子曰:"出门如见大宾,使民如承大祭。己所不欲,勿施于人。在邦无怨,在家无怨。"仲弓曰:"雍虽不敏,请事斯语矣。"

3、樊迟问仁,子曰:"爱人。"问智,子曰:"知人。"樊迟未达。子曰:"举直措诸枉,能使枉者直。"樊迟退,见子夏曰:"乡也吾见于夫子而问知,子曰:‘举直措诸枉,能使枉者直’,何谓也?"子夏曰:"富哉言乎!舜有天下,选于众,举皋陶,不仁者远矣。汤有天下,选于众,举伊尹,不仁者远矣。

4、子贡问曰:"有一言而可以终身行之乎?"其恕乎?己所不欲,勿施于人。"

5、子贡曰:"如有博施于民而能济众,何如?可谓仁乎?"子曰:"何事于仁!必也圣乎!尧舜其犹病诸!夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。能近取譬,可谓仁之方也已。

6、子曰:"仁远乎哉?我欲仁,斯仁至矣。"

7、曾子曰:"士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?"

8、子曰:"志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁。

9、子曰:"不仁者,不可以久处约,不可以长处乐。仁者安仁,智者利仁。"

必备素材

浅谈孔子的“仁学”思想

作为一个有拥有着五千年灿烂历史文化的民族,中华民族的传统文化博大精深、光辉闪耀,中华民族的传统文化是我们极其珍贵的历史遗产。这种传统文化是我们这样一个多民族国家在历经沧桑仍然屹立于世界民族之林的保证,同时它也深深的影响着现代社会文化的发展,有着深远的现实意义。

一、孔子及其“仁学”思想的渊源

孔子,名丘,字仲尼,春秋时期鲁国(今山东省曲阜市)人。孔子是我国历史上著名的思想家、教育家、儒家学派创始人。孔子民本思想的渊源。“仁学”思想在我国可谓源远流长。上古社会就有重视人民在政治生活中固国安邦作用的人文主义传统,并形成“爱民重民”的仁学思想,这是我国民本意识的萌芽。到了商朝,统治者将其统治神化为“秉承天意”,认为“君权神授”。西周统治者认为“皇天无亲,惟德是辅”,有德之君才配享天命。主张“以德配天”和“敬德保民”。仁学思想在周代获得极大的发展。孔子所处的时代——春秋时期正值“礼崩乐坏”,社会激荡变革中,产生了“重民轻神”的仁政思想。如郑国子产认为:“天道远,人道迩,非所及也。”“为政必以德,毋忘所以立。”管仲则提出:政之所兴,在顺民心;政之所废,在逆民心。从而把施政的中心直接指向了民众。孔子的“仁学”思想是对上古、商周至春秋时期仁政思潮的继承、发展与总结。

孔子“仁学”思想的体现

(一)充分肯定人民群众的地位和作用,要求统治者行“仁政”于天下。《孔子家语》中记载了这样一段话:“孔子曰:‘夫君者舟也,人者水也。水可载舟,亦可覆舟。君以此思危,则可知也。”《论语?为政》里也讲到:“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。”从这些言论中我们可以看出,孔子深刻地认识到老百姓和统治者之间的这种共存关系,认识到人民群众的重要性,要求君主行“仁政”于天下,要做到“得民心”。

(二)强调以民生为本,做到节用而爱人。《论语?学而》中提出:“道千乘之国,敬事而信,节用而爱人,使民以时。”这段话告诉我们治理一个大的国家要充分考虑民生,政府征收的各种赋税,均来自于劳苦大众,应该节约用度。这种节用、爱人、使民以时的思想,符合人民的需要,符合生产发展的规律。

(三)强调以博大宽厚的胸怀来爱护民众。孔子所说的 “仁”即“泛爱众而亲仁。”这首先是自我认知上的一种升华,是自我精神状况的内在反映。“仁”作为价值主体内在精神状态的反映,是实现理想人格过程中不可或缺的东西。只有内心以“仁”的标准严格要求自己,用“仁”的境界来考察自己的思想,才是达到真善美崇高境界的前提条件。孔子“仁”的表现方式还体现在时时处处以人为主,以人为研究和关注的对象,一切围绕“人”的思想行为的发展状况为主要内容。在孔子看来,一个本质上有问题、思想上有邪念的人是不可能达到“仁”的境界的。

三、孔子“仁学”思想的影响

孔子的“仁学”思想有着积极的实践意义,更在之后的人类社会发展过程中,成为中国传统思想文化的重要部分,对中国和世界文明的发展,产生了深刻的影响。

首先,孔子的“仁学”思想,在当时是一种进步的人道主义。在后世漫长的历史过程中,由于这种思想之影响,一方面表现为人们在社会生活中的互助团结,构成了中华民族优良的道德传统。孔子提倡的“志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁”,经过不同时代,成为一理想道德,成为民族普遍的共识:为民族、国家的利益,宁肯牺牲自己的生命而无所顾惜。同时,“仁”之思想亦为历史上一些进步思想家合理地吸收,成为批评、揭露和谴责封建统治者的精神武器。许多爱国忧民的仁人志士,以此“仁”字,坚定自己的意志,做出可歌可泣的事业来。

其次,孔子“仁者人也”的命题表现出强烈主体意识,与当时主张人的本质乃是神的创造和赐予的希腊、印度文化作横向比较,无疑是最现实、最进步的。它是人类历史上首次揭示了人伦关系的法则。因此,我们今天强调发挥人的主观能动性,尊重个人的人格,这无疑十分正确。而一味突出个人意志,搞“个人本位”则是行不通的。因为个人的一切都得在社会的网络中才能完成,人必须在一定的社会中生活,受社会政治、文化、法律法规和道德准则的制约,这正是孔子“仁”的真谛。

最后,孔子所说的“仁”,是“泛爱众”的人类之爱,又是由近及远的差等之爱。仁是等级制度之下的道德原则,仁并不要求消除阶级差别,而是肯定等级差别。但是仁具有反对苛政暴政的意义。这在历史上具有相对进步的意义,影响深远。几千年来,广大劳动人民常常将“仁”作为评说政治的标准,把暴政、苛政叫做“不仁”,把善政叫做“仁政”;同时,也常常将“仁”作为评价人道德品质的标准,如说某人“仁慈”、“仁义”、“仁厚”、“仁德”等等。

孔子的“仁学”思想作为孔子思想体系的重要组成部分,更是中华民族传统文化的重要组成部分,“仁学”思想体现了孔子思想的先进性,他的“仁学”思想对后世朝代及现代社会都具有深远的影响,孔子已经逝去然而他的思想在现代社会仍然绽放光彩。

四、孔子仁学思想的现代价值

(一)为以德治国提供理论依据。著名画家陈丹青曾经说过这样一句话:“社会文明进步有三个层次:物质文明、制度文明、精神文明。近年来,中国物质文明的高速现代化,愈发凸显出制度文明与精神文明的滞后。” 近年来,社会上道德缺失的现象屡见不鲜,道德缺失导致一系列社会问题浮出水面。而中央为建设一个更加美好的社会,提出以德治国、构建社会主义和谐社会的口号,努力做好社会主义精神文明建设。

当我们静下心来反观孔子的仁学思想,不得不说它对以德治国有极其重要的意义。他的著述,不仅反映了春秋战国时代的社会问题,而且反映了人类社会的一些根本性问题,具有普遍的社会意义。孔子说仁学思想提倡“恭、宽、信、敏、惠”,提倡“以人为本”,这与当前“民生”建设息息相关。孔子还认为,作为一个在位者,应该“出门如见大宾,使民如承大祭。”爱护民众,爱惜民力。统治者可以借鉴并吸收孔子仁学思想中的精华,做好为人服务的本职工作。大力提倡孔子的仁学思想,普及仁学思想的现代价值,提高公民的思想素质,构建和谐的人际关系,进而为构建社会主义和谐社会奠定最坚实的基础。

(二)为个人人格的自我完善提供典范 。“仁者无敌”一词早已为人们所熟知。“知者乐水,仁者乐山;知者动,仁者静;知者乐,仁者寿”也是家喻户晓。仁具有最完善的人格内涵。具有仁德的人,必定具有勇敢、孝悌、坚强意志、真情实感、胸怀坦荡等优良品质。而凭借一“仁”字而达到人格至善的人,或许非孔子的得意门生颜渊莫属了。子曰:“回也其心三月不违仁,其余则日月至焉而已矣。”又曰:“贤哉回也,一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉回也。”是的,颜渊由仁而走向人格的至善。“志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁。”一旦有了“仁”的内在力量,人将具有超越自我,甚至为理想而将生死置之度外的强大力量。它引领人们不断超越自我,修正自我,进而完善人格。

孔子远离我们已经有两千五百多年了,但是他所创建的仁学思想,却穿越历史的时空,具有经久不衰的文化魅力。尽管在不同的历史时期,孔子仁学思想的命运几经沉浮,但是,它发自内心的仁爱精神,已经融化在炎黄子孙的血脉中,对于形成以人性自觉意识和情感心理为特征的中华民族性格,产生了极其深远的影响。

己所不欲,勿施于人

“己所不欲,勿施于人”这句话出自《论语》,是儒家思想的精华,也是中华民族千百年来遵循的处世之道。其实质是推己及人,设身处地为他人着想,也就是我们今天所谓的“将心比心”“换位思考”。就日常生活来说,“己所不欲,勿施于人”是维护社会公德、促进社会和谐的准则。我们应该从自己的所欲所想出发,推及他人,从而理解他人的所欲所想,以此规范自己的行为。比如,你不愿被人嘲笑,那你就不要嘲笑他人;你不愿被人非议,那你就不要非议他人;你不愿被人欺骗,那你就不要欺骗他人。这就是“己所不欲,勿施于人”。如果只想“我高兴就好”“我便利就行”,不顾及他人的感受,那人与人之间就必然失去友善,社会也难以和谐。人们可能都有类似的经历:在早晚高峰堵车时,总有这样的司机,只图自己的一时便利而不顾他人,左穿右插,随意变线加塞儿。这种做法,轻则会惊吓对方,进而引发纠纷,重则会造成交通事故,甚至危及生命。不论出现哪种结果,都是损人不利己。可见,只有遵守“己所不欲,勿施于人”这一准则,人们才会相互理解、减少矛盾,社会才能和谐。同样,“己所不欲,勿施于人”也是我国处理国际关系的重要原则。习近平主席在阐述我国和平外交政策时,一再重申,在五千年的人类文明发展中,中华民族一直秉承和平、和睦、和谐的理念。“以和为贵”“与人为善”“己所不欲,勿施于人”等理念已深深植根于中国人的精神中,体现在中国人的行为上。中国人民近代以后经历了一百多年战乱频发的惨痛历史,最懂得和平的宝贵,最懂得发展的重要,绝不希望这样的悲剧在任何地方重演,绝不会将自己曾经遭受过的悲惨经历强加给其他国家和民族。由此可见,中国奉行的和平外交政策是从自己的切身体会出发,体现了中国传统文化的基本精神,彰显了“己所不欲,勿施于人”的当代价值。总之,奉行“己所不欲,勿施于人”的原则,既是人们相互理解是促进社会和谐的必要条件。同时也是弘扬中华优秀文化,传承中华民族精神的时代需要。

总结反思

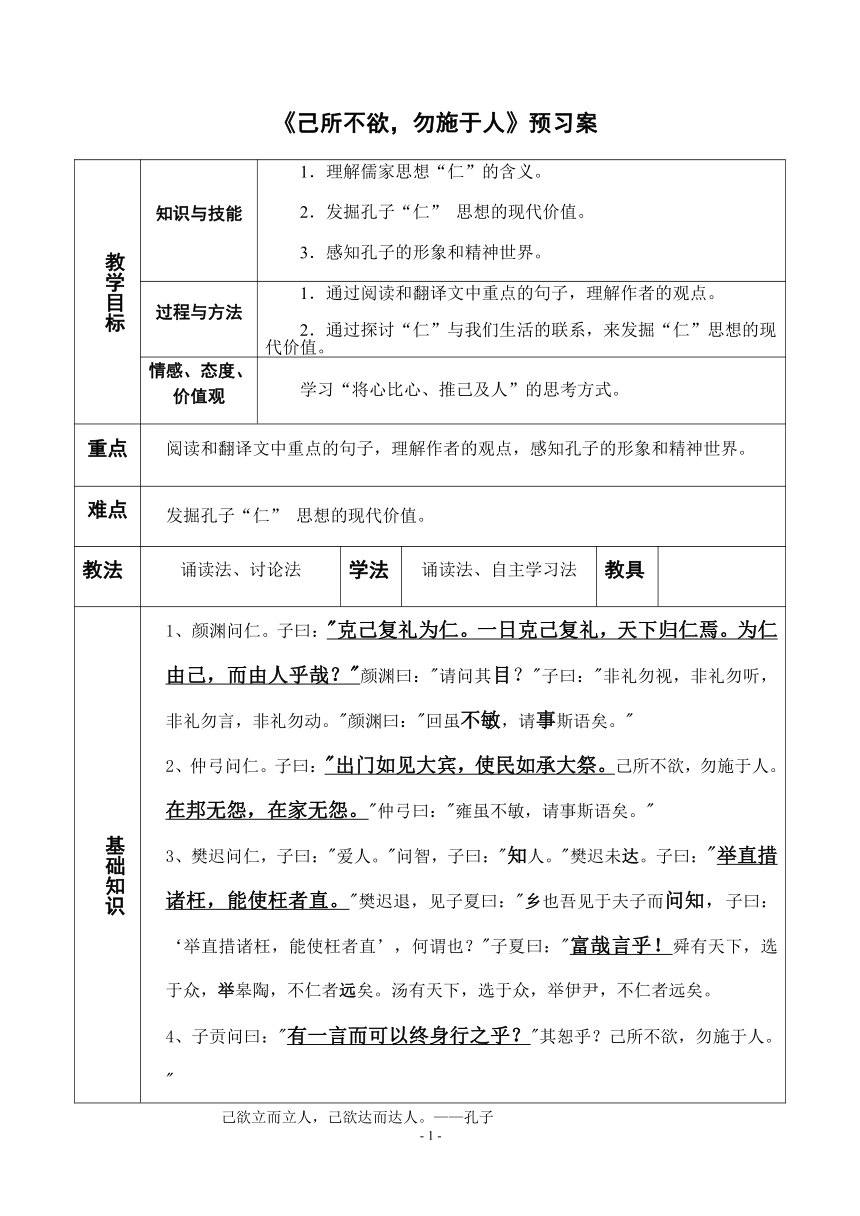

教学目标

知识与技能

理解儒家思想“仁”的含义。

发掘孔子“仁”?思想的现代价值。

感知孔子的形象和精神世界。

过程与方法

1.通过阅读和翻译文中重点的句子,理解作者的观点。

2.通过探讨“仁”与我们生活的联系,来发掘“仁”思想的现代价值。

情感、态度、价值观

学习“将心比心、推己及人”的思考方式。

重点

阅读和翻译文中重点的句子,理解作者的观点,感知孔子的形象和精神世界。

难点

发掘孔子“仁”?思想的现代价值。

教法

诵读法、讨论法

学法

诵读法、自主学习法

教具

基础知识

颜渊问仁。子曰:"克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?"颜渊曰:"请问其目?"子曰:"非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。"颜渊曰:"回虽不敏,请事斯语矣。"

2、仲弓问仁。子曰:"出门如见大宾,使民如承大祭。己所不欲,勿施于人。在邦无怨,在家无怨。"仲弓曰:"雍虽不敏,请事斯语矣。"

3、樊迟问仁,子曰:"爱人。"问智,子曰:"知人。"樊迟未达。子曰:"举直措诸枉,能使枉者直。"樊迟退,见子夏曰:"乡也吾见于夫子而问知,子曰:‘举直措诸枉,能使枉者直’,何谓也?"子夏曰:"富哉言乎!舜有天下,选于众,举皋陶,不仁者远矣。汤有天下,选于众,举伊尹,不仁者远矣。

4、子贡问曰:"有一言而可以终身行之乎?"其恕乎?己所不欲,勿施于人。"

5、子贡曰:"如有博施于民而能济众,何如?可谓仁乎?"子曰:"何事于仁!必也圣乎!尧舜其犹病诸!夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。能近取譬,可谓仁之方也已。

6、子曰:"仁远乎哉?我欲仁,斯仁至矣。"

7、曾子曰:"士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?"

8、子曰:"志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁。

9、子曰:"不仁者,不可以久处约,不可以长处乐。仁者安仁,智者利仁。"

必备素材

浅谈孔子的“仁学”思想

作为一个有拥有着五千年灿烂历史文化的民族,中华民族的传统文化博大精深、光辉闪耀,中华民族的传统文化是我们极其珍贵的历史遗产。这种传统文化是我们这样一个多民族国家在历经沧桑仍然屹立于世界民族之林的保证,同时它也深深的影响着现代社会文化的发展,有着深远的现实意义。

一、孔子及其“仁学”思想的渊源

孔子,名丘,字仲尼,春秋时期鲁国(今山东省曲阜市)人。孔子是我国历史上著名的思想家、教育家、儒家学派创始人。孔子民本思想的渊源。“仁学”思想在我国可谓源远流长。上古社会就有重视人民在政治生活中固国安邦作用的人文主义传统,并形成“爱民重民”的仁学思想,这是我国民本意识的萌芽。到了商朝,统治者将其统治神化为“秉承天意”,认为“君权神授”。西周统治者认为“皇天无亲,惟德是辅”,有德之君才配享天命。主张“以德配天”和“敬德保民”。仁学思想在周代获得极大的发展。孔子所处的时代——春秋时期正值“礼崩乐坏”,社会激荡变革中,产生了“重民轻神”的仁政思想。如郑国子产认为:“天道远,人道迩,非所及也。”“为政必以德,毋忘所以立。”管仲则提出:政之所兴,在顺民心;政之所废,在逆民心。从而把施政的中心直接指向了民众。孔子的“仁学”思想是对上古、商周至春秋时期仁政思潮的继承、发展与总结。

孔子“仁学”思想的体现

(一)充分肯定人民群众的地位和作用,要求统治者行“仁政”于天下。《孔子家语》中记载了这样一段话:“孔子曰:‘夫君者舟也,人者水也。水可载舟,亦可覆舟。君以此思危,则可知也。”《论语?为政》里也讲到:“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。”从这些言论中我们可以看出,孔子深刻地认识到老百姓和统治者之间的这种共存关系,认识到人民群众的重要性,要求君主行“仁政”于天下,要做到“得民心”。

(二)强调以民生为本,做到节用而爱人。《论语?学而》中提出:“道千乘之国,敬事而信,节用而爱人,使民以时。”这段话告诉我们治理一个大的国家要充分考虑民生,政府征收的各种赋税,均来自于劳苦大众,应该节约用度。这种节用、爱人、使民以时的思想,符合人民的需要,符合生产发展的规律。

(三)强调以博大宽厚的胸怀来爱护民众。孔子所说的 “仁”即“泛爱众而亲仁。”这首先是自我认知上的一种升华,是自我精神状况的内在反映。“仁”作为价值主体内在精神状态的反映,是实现理想人格过程中不可或缺的东西。只有内心以“仁”的标准严格要求自己,用“仁”的境界来考察自己的思想,才是达到真善美崇高境界的前提条件。孔子“仁”的表现方式还体现在时时处处以人为主,以人为研究和关注的对象,一切围绕“人”的思想行为的发展状况为主要内容。在孔子看来,一个本质上有问题、思想上有邪念的人是不可能达到“仁”的境界的。

三、孔子“仁学”思想的影响

孔子的“仁学”思想有着积极的实践意义,更在之后的人类社会发展过程中,成为中国传统思想文化的重要部分,对中国和世界文明的发展,产生了深刻的影响。

首先,孔子的“仁学”思想,在当时是一种进步的人道主义。在后世漫长的历史过程中,由于这种思想之影响,一方面表现为人们在社会生活中的互助团结,构成了中华民族优良的道德传统。孔子提倡的“志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁”,经过不同时代,成为一理想道德,成为民族普遍的共识:为民族、国家的利益,宁肯牺牲自己的生命而无所顾惜。同时,“仁”之思想亦为历史上一些进步思想家合理地吸收,成为批评、揭露和谴责封建统治者的精神武器。许多爱国忧民的仁人志士,以此“仁”字,坚定自己的意志,做出可歌可泣的事业来。

其次,孔子“仁者人也”的命题表现出强烈主体意识,与当时主张人的本质乃是神的创造和赐予的希腊、印度文化作横向比较,无疑是最现实、最进步的。它是人类历史上首次揭示了人伦关系的法则。因此,我们今天强调发挥人的主观能动性,尊重个人的人格,这无疑十分正确。而一味突出个人意志,搞“个人本位”则是行不通的。因为个人的一切都得在社会的网络中才能完成,人必须在一定的社会中生活,受社会政治、文化、法律法规和道德准则的制约,这正是孔子“仁”的真谛。

最后,孔子所说的“仁”,是“泛爱众”的人类之爱,又是由近及远的差等之爱。仁是等级制度之下的道德原则,仁并不要求消除阶级差别,而是肯定等级差别。但是仁具有反对苛政暴政的意义。这在历史上具有相对进步的意义,影响深远。几千年来,广大劳动人民常常将“仁”作为评说政治的标准,把暴政、苛政叫做“不仁”,把善政叫做“仁政”;同时,也常常将“仁”作为评价人道德品质的标准,如说某人“仁慈”、“仁义”、“仁厚”、“仁德”等等。

孔子的“仁学”思想作为孔子思想体系的重要组成部分,更是中华民族传统文化的重要组成部分,“仁学”思想体现了孔子思想的先进性,他的“仁学”思想对后世朝代及现代社会都具有深远的影响,孔子已经逝去然而他的思想在现代社会仍然绽放光彩。

四、孔子仁学思想的现代价值

(一)为以德治国提供理论依据。著名画家陈丹青曾经说过这样一句话:“社会文明进步有三个层次:物质文明、制度文明、精神文明。近年来,中国物质文明的高速现代化,愈发凸显出制度文明与精神文明的滞后。” 近年来,社会上道德缺失的现象屡见不鲜,道德缺失导致一系列社会问题浮出水面。而中央为建设一个更加美好的社会,提出以德治国、构建社会主义和谐社会的口号,努力做好社会主义精神文明建设。

当我们静下心来反观孔子的仁学思想,不得不说它对以德治国有极其重要的意义。他的著述,不仅反映了春秋战国时代的社会问题,而且反映了人类社会的一些根本性问题,具有普遍的社会意义。孔子说仁学思想提倡“恭、宽、信、敏、惠”,提倡“以人为本”,这与当前“民生”建设息息相关。孔子还认为,作为一个在位者,应该“出门如见大宾,使民如承大祭。”爱护民众,爱惜民力。统治者可以借鉴并吸收孔子仁学思想中的精华,做好为人服务的本职工作。大力提倡孔子的仁学思想,普及仁学思想的现代价值,提高公民的思想素质,构建和谐的人际关系,进而为构建社会主义和谐社会奠定最坚实的基础。

(二)为个人人格的自我完善提供典范 。“仁者无敌”一词早已为人们所熟知。“知者乐水,仁者乐山;知者动,仁者静;知者乐,仁者寿”也是家喻户晓。仁具有最完善的人格内涵。具有仁德的人,必定具有勇敢、孝悌、坚强意志、真情实感、胸怀坦荡等优良品质。而凭借一“仁”字而达到人格至善的人,或许非孔子的得意门生颜渊莫属了。子曰:“回也其心三月不违仁,其余则日月至焉而已矣。”又曰:“贤哉回也,一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉回也。”是的,颜渊由仁而走向人格的至善。“志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁。”一旦有了“仁”的内在力量,人将具有超越自我,甚至为理想而将生死置之度外的强大力量。它引领人们不断超越自我,修正自我,进而完善人格。

孔子远离我们已经有两千五百多年了,但是他所创建的仁学思想,却穿越历史的时空,具有经久不衰的文化魅力。尽管在不同的历史时期,孔子仁学思想的命运几经沉浮,但是,它发自内心的仁爱精神,已经融化在炎黄子孙的血脉中,对于形成以人性自觉意识和情感心理为特征的中华民族性格,产生了极其深远的影响。

己所不欲,勿施于人

“己所不欲,勿施于人”这句话出自《论语》,是儒家思想的精华,也是中华民族千百年来遵循的处世之道。其实质是推己及人,设身处地为他人着想,也就是我们今天所谓的“将心比心”“换位思考”。就日常生活来说,“己所不欲,勿施于人”是维护社会公德、促进社会和谐的准则。我们应该从自己的所欲所想出发,推及他人,从而理解他人的所欲所想,以此规范自己的行为。比如,你不愿被人嘲笑,那你就不要嘲笑他人;你不愿被人非议,那你就不要非议他人;你不愿被人欺骗,那你就不要欺骗他人。这就是“己所不欲,勿施于人”。如果只想“我高兴就好”“我便利就行”,不顾及他人的感受,那人与人之间就必然失去友善,社会也难以和谐。人们可能都有类似的经历:在早晚高峰堵车时,总有这样的司机,只图自己的一时便利而不顾他人,左穿右插,随意变线加塞儿。这种做法,轻则会惊吓对方,进而引发纠纷,重则会造成交通事故,甚至危及生命。不论出现哪种结果,都是损人不利己。可见,只有遵守“己所不欲,勿施于人”这一准则,人们才会相互理解、减少矛盾,社会才能和谐。同样,“己所不欲,勿施于人”也是我国处理国际关系的重要原则。习近平主席在阐述我国和平外交政策时,一再重申,在五千年的人类文明发展中,中华民族一直秉承和平、和睦、和谐的理念。“以和为贵”“与人为善”“己所不欲,勿施于人”等理念已深深植根于中国人的精神中,体现在中国人的行为上。中国人民近代以后经历了一百多年战乱频发的惨痛历史,最懂得和平的宝贵,最懂得发展的重要,绝不希望这样的悲剧在任何地方重演,绝不会将自己曾经遭受过的悲惨经历强加给其他国家和民族。由此可见,中国奉行的和平外交政策是从自己的切身体会出发,体现了中国传统文化的基本精神,彰显了“己所不欲,勿施于人”的当代价值。总之,奉行“己所不欲,勿施于人”的原则,既是人们相互理解是促进社会和谐的必要条件。同时也是弘扬中华优秀文化,传承中华民族精神的时代需要。

总结反思

同课章节目录