人教版语文选修《先秦诸子选读》1.3《知之为知之,不知为不知》 预习案

文档属性

| 名称 | 人教版语文选修《先秦诸子选读》1.3《知之为知之,不知为不知》 预习案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 35.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-11-09 17:20:26 | ||

图片预览

文档简介

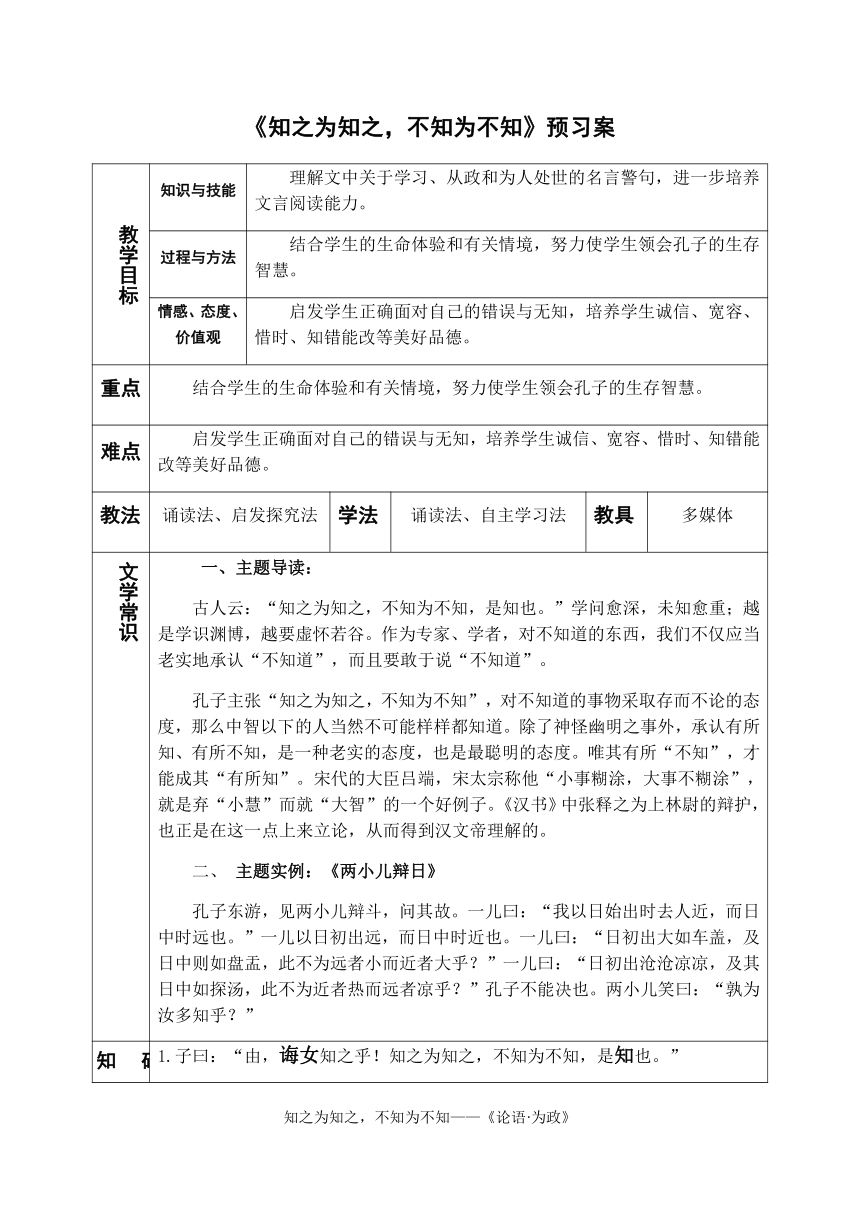

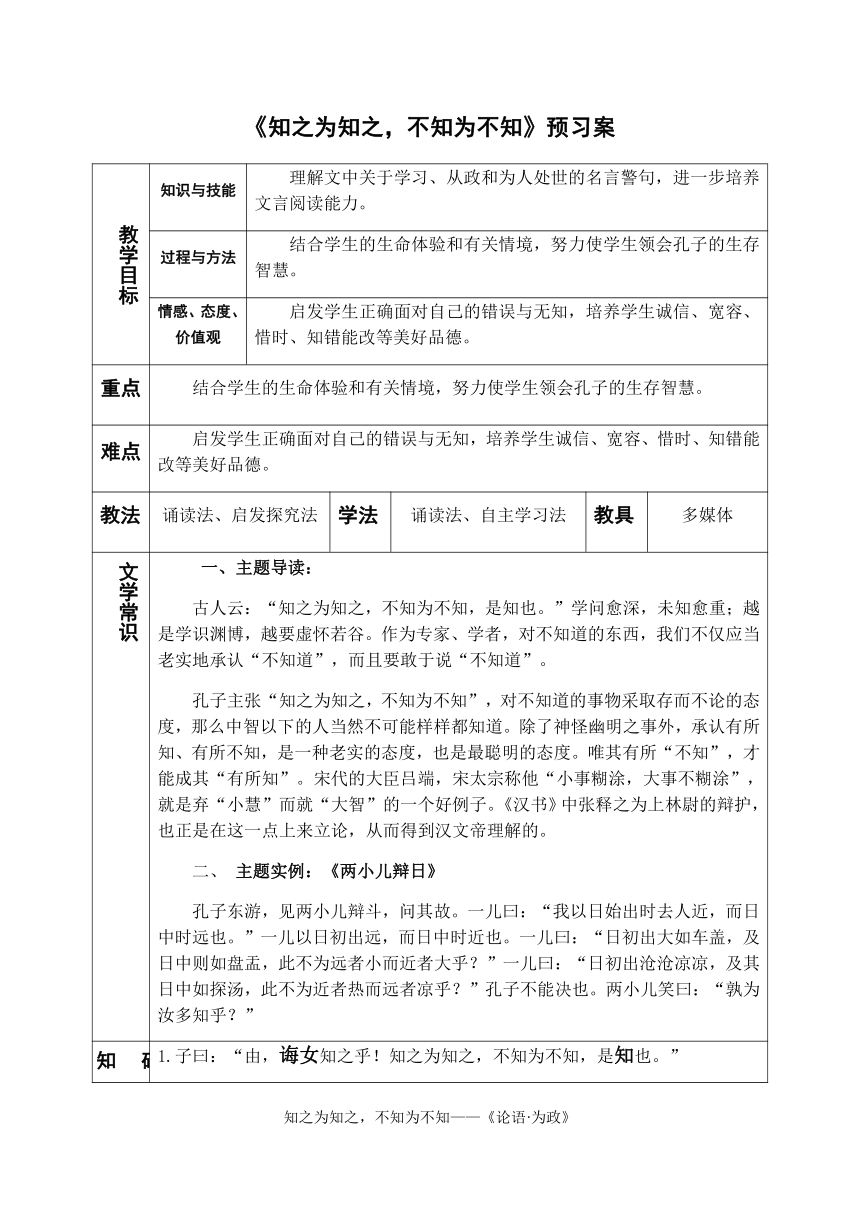

《知之为知之,不知为不知》预习案

教学目标

知识与技能

理解文中关于学习、从政和为人处世的名言警句,进一步培养文言阅读能力。

过程与方法

结合学生的生命体验和有关情境,努力使学生领会孔子的生存智慧。

情感、态度、价值观

启发学生正确面对自己的错误与无知,培养学生诚信、宽容、惜时、知错能改等美好品德。

重点

结合学生的生命体验和有关情境,努力使学生领会孔子的生存智慧。

难点

启发学生正确面对自己的错误与无知,培养学生诚信、宽容、惜时、知错能改等美好品德。

教法

诵读法、启发探究法

学法

诵读法、自主学习法

教具

多媒体

文学常识

一、主题导读:

古人云:“知之为知之,不知为不知,是知也。”学问愈深,未知愈重;越是学识渊博,越要虚怀若谷。作为专家、学者,对不知道的东西,我们不仅应当老实地承认“不知道”,而且要敢于说“不知道”。

孔子主张“知之为知之,不知为不知”,对不知道的事物采取存而不论的态度,那么中智以下的人当然不可能样样都知道。除了神怪幽明之事外,承认有所知、有所不知,是一种老实的态度,也是最聪明的态度。唯其有所“不知”,才能成其“有所知”。宋代的大臣吕端,宋太宗称他“小事糊涂,大事不糊涂”,就是弃“小慧”而就“大智”的一个好例子。《汉书》中张释之为上林尉的辩护,也正是在这一点上来立论,从而得到汉文帝理解的。

二、 主题实例:《两小儿辩日》

孔子东游,见两小儿辩斗,问其故。一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。”一儿以日初出远,而日中时近也。一儿曰:“日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎?”一儿曰:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎?”孔子不能决也。两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?”

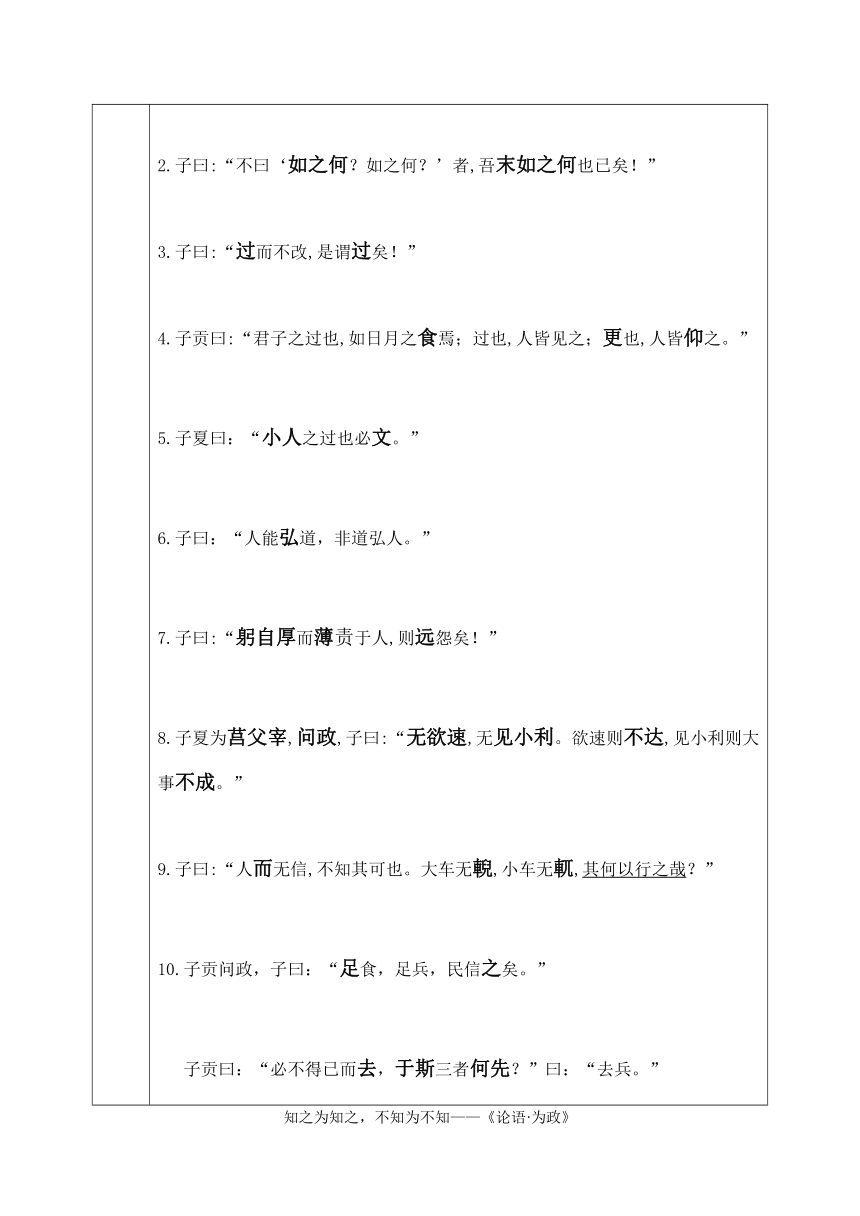

基础知识

1.子曰:“由,诲女知之乎!知之为知之,不知为不知,是知也。”

2.子曰:“不曰‘如之何?如之何?’者,吾末如之何也已矣!”

3.子曰:“过而不改,是谓过矣!”

4.子贡曰:“君子之过也,如日月之食焉;过也,人皆见之;更也,人皆仰之。”

5.子夏曰:“小人之过也必文。”

6.子曰:“人能弘道,非道弘人。”

7.子曰:“躬自厚而薄责于人,则远怨矣!”

8.子夏为莒父宰,问政,子曰:“无欲速,无见小利。欲速则不达,见小利则大事不成。”

9.子曰:“人而无信,不知其可也。大车无輗,小车无軏,其何以行之哉?”

10.子贡问政,子曰:“足食,足兵,民信之矣。”

子贡曰:“必不得已而去,于斯三者何先?”曰:“去兵。”

子贡曰:“必不得已而去,于斯二者何先?”曰:“去食。自古皆有死,

民无信不立。”

11.子曰:“岁寒,然后知松柏之后彫也。”

12.子在川上曰:“逝者如斯夫,不舍昼夜!”

必备素材

论孔子交友的“信”原则

杨智平

孔子认为“信”是处理朋友关系最重要、最基本的伦理原则,“信”包含真实、诚实,以诚待友,守信用,信任他人、取信于人、取信于民三层意思;“益者三友”和“损者三友”的友分类,也体现了交友的“信”原则。它对现代人“信”的原则,应该真诚交友,朋友之间要相互学习,要讲“信”明“义”,讲“信”要先处理朋友关系也有启示作用,根据从我做起。

一、“信”原则的基本内容

“信”字在《论语》中出现38次之多,孔子非常重视“信”的作用,并把它与“仁”、“义”、“礼”字相提并论。作为一种伦理原则和道德规范的“信”包含以下几层意思:

(一)真实、诚实,以诚待友

孔子认为,对待朋友应认真诚实,心口如一,言“主忠信”(《论语·述而》),并以行一致,他尤为赞同忠信自许,说“十室之邑必有忠信如丘者”,赞赏“古者言之不出,耻躬不逮也”。(《论语·里仁》)极力反对“巧言令色”、“利口无信”的行为,憎恨那种言行不一、假冒伪善的“乡愿”,并称其为“德之贼”。(《论语·公冶长》)孔子说:“巧言,令色、足恭,左丘明耻之,丘也耻之。匿然而友其人,左丘明耻之,丘也耻之。”(《论语·公冶长》)因此,在孔子看来,不真诚、不诚实待人是交友的大忌。孔子的弟子曾子也是每天多次自我反省,看和朋友之间的交往当中是否有不真诚、不诚实的表现。在《论语·述而》中记载:“子行、忠、信”作为其教育的主要内容。《论以四教:文、语》中,“诚”只出现过两次,均指确定真实的意思。陆九渊也说:“诚实无伪,斯可谓之忠信矣”,可见“诚”具有真实的意思,在此,它是等同于“信”所“诚”重在内心的包含的真实的意思的。两者相比,态度,“信”重在外部的言行。但当“信”作为信任的意思来讲时,“诚”是“信”的基础,“信”来源于“诚”。

(二)守信用

孔子曰:“人而无信,不知其可也。大车无輗,小(《论语·为政》)“君子不失车无軏,其何以行之哉。”足于人,不失色于人,不失口于人。是故君子貌足畏也,色足惮也,言足信也。”(《礼记·表记》)“与朋友交言而有信。虽曰未学,吾谓之学矣。”(《论语·公冶长》)由此可见,孔子把守信用看作一个人处身立世之本,是作为君子的基本道德标准,也是对待朋友“信”是自己对他人、对朋友、对的基本要求,这里的社会的一种承诺,意欲成为君子,得到朋友的信任是决不可“无信”的。同时孔子认为讲信要明义,他说“信近于义,言可复也”(《论语·学而》)也就是说“义”,说的话才能兑现,因与人有约信,必须先符合此孔子强调朋友之间要“言忠信、行笃敬”。(《论语·卫灵公》)孟子也说:“大人者,言不必信,行不必果,惟义所在。”(《孟子·离娄下》)可见这种守信并不是无原则的,要以“义”为前提明智地确定各种约定,并遵守承诺、信守诺言。

(三)信任他人,取信于人,取信于民

儒家一直在倡导社会信任,倡导修身齐家治国平天下要从正心、诚意开始,“朋友有信”(《孟子·离娄下》)是社会人际关系的要求。孔子的人生理想之一就是“朋友信之”(《论语·公冶长》),这就是让朋“听其言友之间能得到相互信任和彼此的支持。要而信其行”(《论语·公冶长》),梁漱溟说:“一个人在社会上所取得的信用资望,与朋友很有关系。”“切切偲偲”就是相互之间相互监督、勉励、情意恳挚。孔子还说:“好直而不好学,其蔽也绞”,就是说正直还要以“知”为基础,不“知”则不能提出意见,也就不是真心诚意的对待朋友了。由此可见,“直”所体现的就是朋友之间诚心诚意、相互信任,体现了“信”原则。

二、“信”原则对现代人交友的启示

孔子所提倡朋友之交的“信”原则,是中国传统伦理道德思想体系中的重要原则,孟子在此基础上又提出了“朋友有信”的人伦范畴。孔孟的朋友之道为历代传承,是我国古代优秀的道德文化遗产,对指导我们当今的人际关系仍有着重要的意义。特别是在我国社会从传统的计划经济向市场经济的转型过程中,社会利益分配处于一种调整之中并向多人际元化的方向发展。处于这种社会之中的个体,关系愈加变得复杂了,人们感觉人的品性似乎普遍地堕落,社会诚信缺失的现象也似乎更加暴露了。另一方面,社会交往的增多,人们所要应对的社会关系更为复杂,且无法回避,朋友之交作为人际交往中最为重要的一种形式,也有了与孔孟时代不同的内容和表现形式,但笔者认为“信”原则的基本内涵对于人们如何择友、怎样对待朋友以及规范人们的交往行为和提升社会诚信等方面有着重要的借鉴意义。

(一)结交朋友,贵在真诚

人生活在社会之中,每个成功的人需要朋友的帮助,在人生旅途中,需要与人沟通,与人合作,与人进行感情交流;在苦闷、孤独,面对人生各种挑战时,需要朋友的关怀和慰藉。真诚是架在朋友间的一座桥梁,同时,也要真诚地、实实在在地为朋友着想,只有彼此都这么想,这么做,才能从朋友那里得到幸福和力量,从而也达到了我们交友的目的。因此,朋友之间要开诚布公,不能遮遮掩掩,也不能避讳,要直言。一方面会消除误会,一方面也会使朋友相信你。这样自己才能光明磊落,真心诚意,朋友才“真诚”是交友的基础。会信你,才会舍身相助。

(二)朋友之间,相互学习

孔子说:“君子以文会友,以友辅仁”,(《论语·颜渊》)“三人行,必有吾师,择其善者而从之。”(《论语·述而》)孔子还说:“见贤思齐焉,见不贤而内省也。”(《论语·公冶长》)这都表明了孔子主张朋友之间要相互学习,以便促进自己品德的提高和人生境界的提升。俗话说:“智者不能自见其面,勇者不能自举其身。”于是交友时,你要看到朋友的好处使自己得到学习和进步。与此同时,要想维持长久的朋友关系,就得相互学习,共同进步。这一点在现代社会尤为重要,因为怀着一种学习的心态结交朋友,不仅提升了自己的知识水平,而且更重要的是培养了自己虚心向别人学习的心境,不致于妄自尊大,也不会产生妒忌心理,从而保持一个平静而又宽广的心境,可以不断实现自身的人生理想。

(三)讲“信”必先明义

当今社会,随着我国社会主义市场经济体制的价值观和人生观也都建立和完善,人们的义利观、有了与时俱进新的发展与变化,但同时功利主义、拜金主义、极端个人主义思想也在全社会普遍蔓延,朋友之间的正常交往也或多或少受到了影响。一些人因此不再相信别人,不敢广结朋友,总是处在一种害怕上当受骗的恐惧之中;而一些心地善良的人却带着封建的意识,为朋友“两肋插刀”,结果“信”有“大以身试法,或上当受骗。孔子早就认为信”与“小信”之分,提醒人们“小信”有可能“害大义”。因此,朋友之间的“信”必须以“义”为基础,要明了是非,讲信用。因此在当代社会,我们要重新审视和正确对待朋友之间关系,要慎重择友、交友,切不可轻信别人,盲从于人。这就是说要明义讲“信”。

(四)讲“信”先从我做起

“信”作为一种社会道德规范,要求人们自觉的去遵守,成为个人内在的思想道德品质。但通常情况下,由于“信”属于道德范畴,社会和人们对违反“信”原则的谴责不具有强制性,从而使一部分不自觉的人肆无忌惮,捞取一些不正当的利益,因此造成了不良的社会影响。笔者这里要强调的是,每个人都应从我做起,身体力行,言行统一讲“信”。只“信”,才能实现人格的自我完善,而这种有善于立健康完善的人格,不仅是交友的必须,而且也是维护自己人格尊严的需要。我们知道,一个人一旦长期“背信弃义”,使之成为自己的思维方式和生活习惯,那么他将无法适应一个正常人的社会,违背“信”的原则将为社会所不容,而这样的人也将难以立足于社会。因此,每个人都要相信人间正道,从自我做起,防微杜渐,维护“诚信”原则。

总之,孔子交友的“信”原则,两千多年来并没有因为它的时间久远而失去价值,相反,经过长时间的沉淀和发展,其内涵更为丰富,成为现代人为人处世的准则。作为中华传统文化精华的“信”,当代人应传承,发扬光大。

总结反思

教学目标

知识与技能

理解文中关于学习、从政和为人处世的名言警句,进一步培养文言阅读能力。

过程与方法

结合学生的生命体验和有关情境,努力使学生领会孔子的生存智慧。

情感、态度、价值观

启发学生正确面对自己的错误与无知,培养学生诚信、宽容、惜时、知错能改等美好品德。

重点

结合学生的生命体验和有关情境,努力使学生领会孔子的生存智慧。

难点

启发学生正确面对自己的错误与无知,培养学生诚信、宽容、惜时、知错能改等美好品德。

教法

诵读法、启发探究法

学法

诵读法、自主学习法

教具

多媒体

文学常识

一、主题导读:

古人云:“知之为知之,不知为不知,是知也。”学问愈深,未知愈重;越是学识渊博,越要虚怀若谷。作为专家、学者,对不知道的东西,我们不仅应当老实地承认“不知道”,而且要敢于说“不知道”。

孔子主张“知之为知之,不知为不知”,对不知道的事物采取存而不论的态度,那么中智以下的人当然不可能样样都知道。除了神怪幽明之事外,承认有所知、有所不知,是一种老实的态度,也是最聪明的态度。唯其有所“不知”,才能成其“有所知”。宋代的大臣吕端,宋太宗称他“小事糊涂,大事不糊涂”,就是弃“小慧”而就“大智”的一个好例子。《汉书》中张释之为上林尉的辩护,也正是在这一点上来立论,从而得到汉文帝理解的。

二、 主题实例:《两小儿辩日》

孔子东游,见两小儿辩斗,问其故。一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。”一儿以日初出远,而日中时近也。一儿曰:“日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎?”一儿曰:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎?”孔子不能决也。两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?”

基础知识

1.子曰:“由,诲女知之乎!知之为知之,不知为不知,是知也。”

2.子曰:“不曰‘如之何?如之何?’者,吾末如之何也已矣!”

3.子曰:“过而不改,是谓过矣!”

4.子贡曰:“君子之过也,如日月之食焉;过也,人皆见之;更也,人皆仰之。”

5.子夏曰:“小人之过也必文。”

6.子曰:“人能弘道,非道弘人。”

7.子曰:“躬自厚而薄责于人,则远怨矣!”

8.子夏为莒父宰,问政,子曰:“无欲速,无见小利。欲速则不达,见小利则大事不成。”

9.子曰:“人而无信,不知其可也。大车无輗,小车无軏,其何以行之哉?”

10.子贡问政,子曰:“足食,足兵,民信之矣。”

子贡曰:“必不得已而去,于斯三者何先?”曰:“去兵。”

子贡曰:“必不得已而去,于斯二者何先?”曰:“去食。自古皆有死,

民无信不立。”

11.子曰:“岁寒,然后知松柏之后彫也。”

12.子在川上曰:“逝者如斯夫,不舍昼夜!”

必备素材

论孔子交友的“信”原则

杨智平

孔子认为“信”是处理朋友关系最重要、最基本的伦理原则,“信”包含真实、诚实,以诚待友,守信用,信任他人、取信于人、取信于民三层意思;“益者三友”和“损者三友”的友分类,也体现了交友的“信”原则。它对现代人“信”的原则,应该真诚交友,朋友之间要相互学习,要讲“信”明“义”,讲“信”要先处理朋友关系也有启示作用,根据从我做起。

一、“信”原则的基本内容

“信”字在《论语》中出现38次之多,孔子非常重视“信”的作用,并把它与“仁”、“义”、“礼”字相提并论。作为一种伦理原则和道德规范的“信”包含以下几层意思:

(一)真实、诚实,以诚待友

孔子认为,对待朋友应认真诚实,心口如一,言“主忠信”(《论语·述而》),并以行一致,他尤为赞同忠信自许,说“十室之邑必有忠信如丘者”,赞赏“古者言之不出,耻躬不逮也”。(《论语·里仁》)极力反对“巧言令色”、“利口无信”的行为,憎恨那种言行不一、假冒伪善的“乡愿”,并称其为“德之贼”。(《论语·公冶长》)孔子说:“巧言,令色、足恭,左丘明耻之,丘也耻之。匿然而友其人,左丘明耻之,丘也耻之。”(《论语·公冶长》)因此,在孔子看来,不真诚、不诚实待人是交友的大忌。孔子的弟子曾子也是每天多次自我反省,看和朋友之间的交往当中是否有不真诚、不诚实的表现。在《论语·述而》中记载:“子行、忠、信”作为其教育的主要内容。《论以四教:文、语》中,“诚”只出现过两次,均指确定真实的意思。陆九渊也说:“诚实无伪,斯可谓之忠信矣”,可见“诚”具有真实的意思,在此,它是等同于“信”所“诚”重在内心的包含的真实的意思的。两者相比,态度,“信”重在外部的言行。但当“信”作为信任的意思来讲时,“诚”是“信”的基础,“信”来源于“诚”。

(二)守信用

孔子曰:“人而无信,不知其可也。大车无輗,小(《论语·为政》)“君子不失车无軏,其何以行之哉。”足于人,不失色于人,不失口于人。是故君子貌足畏也,色足惮也,言足信也。”(《礼记·表记》)“与朋友交言而有信。虽曰未学,吾谓之学矣。”(《论语·公冶长》)由此可见,孔子把守信用看作一个人处身立世之本,是作为君子的基本道德标准,也是对待朋友“信”是自己对他人、对朋友、对的基本要求,这里的社会的一种承诺,意欲成为君子,得到朋友的信任是决不可“无信”的。同时孔子认为讲信要明义,他说“信近于义,言可复也”(《论语·学而》)也就是说“义”,说的话才能兑现,因与人有约信,必须先符合此孔子强调朋友之间要“言忠信、行笃敬”。(《论语·卫灵公》)孟子也说:“大人者,言不必信,行不必果,惟义所在。”(《孟子·离娄下》)可见这种守信并不是无原则的,要以“义”为前提明智地确定各种约定,并遵守承诺、信守诺言。

(三)信任他人,取信于人,取信于民

儒家一直在倡导社会信任,倡导修身齐家治国平天下要从正心、诚意开始,“朋友有信”(《孟子·离娄下》)是社会人际关系的要求。孔子的人生理想之一就是“朋友信之”(《论语·公冶长》),这就是让朋“听其言友之间能得到相互信任和彼此的支持。要而信其行”(《论语·公冶长》),梁漱溟说:“一个人在社会上所取得的信用资望,与朋友很有关系。”“切切偲偲”就是相互之间相互监督、勉励、情意恳挚。孔子还说:“好直而不好学,其蔽也绞”,就是说正直还要以“知”为基础,不“知”则不能提出意见,也就不是真心诚意的对待朋友了。由此可见,“直”所体现的就是朋友之间诚心诚意、相互信任,体现了“信”原则。

二、“信”原则对现代人交友的启示

孔子所提倡朋友之交的“信”原则,是中国传统伦理道德思想体系中的重要原则,孟子在此基础上又提出了“朋友有信”的人伦范畴。孔孟的朋友之道为历代传承,是我国古代优秀的道德文化遗产,对指导我们当今的人际关系仍有着重要的意义。特别是在我国社会从传统的计划经济向市场经济的转型过程中,社会利益分配处于一种调整之中并向多人际元化的方向发展。处于这种社会之中的个体,关系愈加变得复杂了,人们感觉人的品性似乎普遍地堕落,社会诚信缺失的现象也似乎更加暴露了。另一方面,社会交往的增多,人们所要应对的社会关系更为复杂,且无法回避,朋友之交作为人际交往中最为重要的一种形式,也有了与孔孟时代不同的内容和表现形式,但笔者认为“信”原则的基本内涵对于人们如何择友、怎样对待朋友以及规范人们的交往行为和提升社会诚信等方面有着重要的借鉴意义。

(一)结交朋友,贵在真诚

人生活在社会之中,每个成功的人需要朋友的帮助,在人生旅途中,需要与人沟通,与人合作,与人进行感情交流;在苦闷、孤独,面对人生各种挑战时,需要朋友的关怀和慰藉。真诚是架在朋友间的一座桥梁,同时,也要真诚地、实实在在地为朋友着想,只有彼此都这么想,这么做,才能从朋友那里得到幸福和力量,从而也达到了我们交友的目的。因此,朋友之间要开诚布公,不能遮遮掩掩,也不能避讳,要直言。一方面会消除误会,一方面也会使朋友相信你。这样自己才能光明磊落,真心诚意,朋友才“真诚”是交友的基础。会信你,才会舍身相助。

(二)朋友之间,相互学习

孔子说:“君子以文会友,以友辅仁”,(《论语·颜渊》)“三人行,必有吾师,择其善者而从之。”(《论语·述而》)孔子还说:“见贤思齐焉,见不贤而内省也。”(《论语·公冶长》)这都表明了孔子主张朋友之间要相互学习,以便促进自己品德的提高和人生境界的提升。俗话说:“智者不能自见其面,勇者不能自举其身。”于是交友时,你要看到朋友的好处使自己得到学习和进步。与此同时,要想维持长久的朋友关系,就得相互学习,共同进步。这一点在现代社会尤为重要,因为怀着一种学习的心态结交朋友,不仅提升了自己的知识水平,而且更重要的是培养了自己虚心向别人学习的心境,不致于妄自尊大,也不会产生妒忌心理,从而保持一个平静而又宽广的心境,可以不断实现自身的人生理想。

(三)讲“信”必先明义

当今社会,随着我国社会主义市场经济体制的价值观和人生观也都建立和完善,人们的义利观、有了与时俱进新的发展与变化,但同时功利主义、拜金主义、极端个人主义思想也在全社会普遍蔓延,朋友之间的正常交往也或多或少受到了影响。一些人因此不再相信别人,不敢广结朋友,总是处在一种害怕上当受骗的恐惧之中;而一些心地善良的人却带着封建的意识,为朋友“两肋插刀”,结果“信”有“大以身试法,或上当受骗。孔子早就认为信”与“小信”之分,提醒人们“小信”有可能“害大义”。因此,朋友之间的“信”必须以“义”为基础,要明了是非,讲信用。因此在当代社会,我们要重新审视和正确对待朋友之间关系,要慎重择友、交友,切不可轻信别人,盲从于人。这就是说要明义讲“信”。

(四)讲“信”先从我做起

“信”作为一种社会道德规范,要求人们自觉的去遵守,成为个人内在的思想道德品质。但通常情况下,由于“信”属于道德范畴,社会和人们对违反“信”原则的谴责不具有强制性,从而使一部分不自觉的人肆无忌惮,捞取一些不正当的利益,因此造成了不良的社会影响。笔者这里要强调的是,每个人都应从我做起,身体力行,言行统一讲“信”。只“信”,才能实现人格的自我完善,而这种有善于立健康完善的人格,不仅是交友的必须,而且也是维护自己人格尊严的需要。我们知道,一个人一旦长期“背信弃义”,使之成为自己的思维方式和生活习惯,那么他将无法适应一个正常人的社会,违背“信”的原则将为社会所不容,而这样的人也将难以立足于社会。因此,每个人都要相信人间正道,从自我做起,防微杜渐,维护“诚信”原则。

总之,孔子交友的“信”原则,两千多年来并没有因为它的时间久远而失去价值,相反,经过长时间的沉淀和发展,其内涵更为丰富,成为现代人为人处世的准则。作为中华传统文化精华的“信”,当代人应传承,发扬光大。

总结反思

同课章节目录