2.3《民为贵》 预习案

文档属性

| 名称 | 2.3《民为贵》 预习案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 35.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-11-09 17:26:44 | ||

图片预览

文档简介

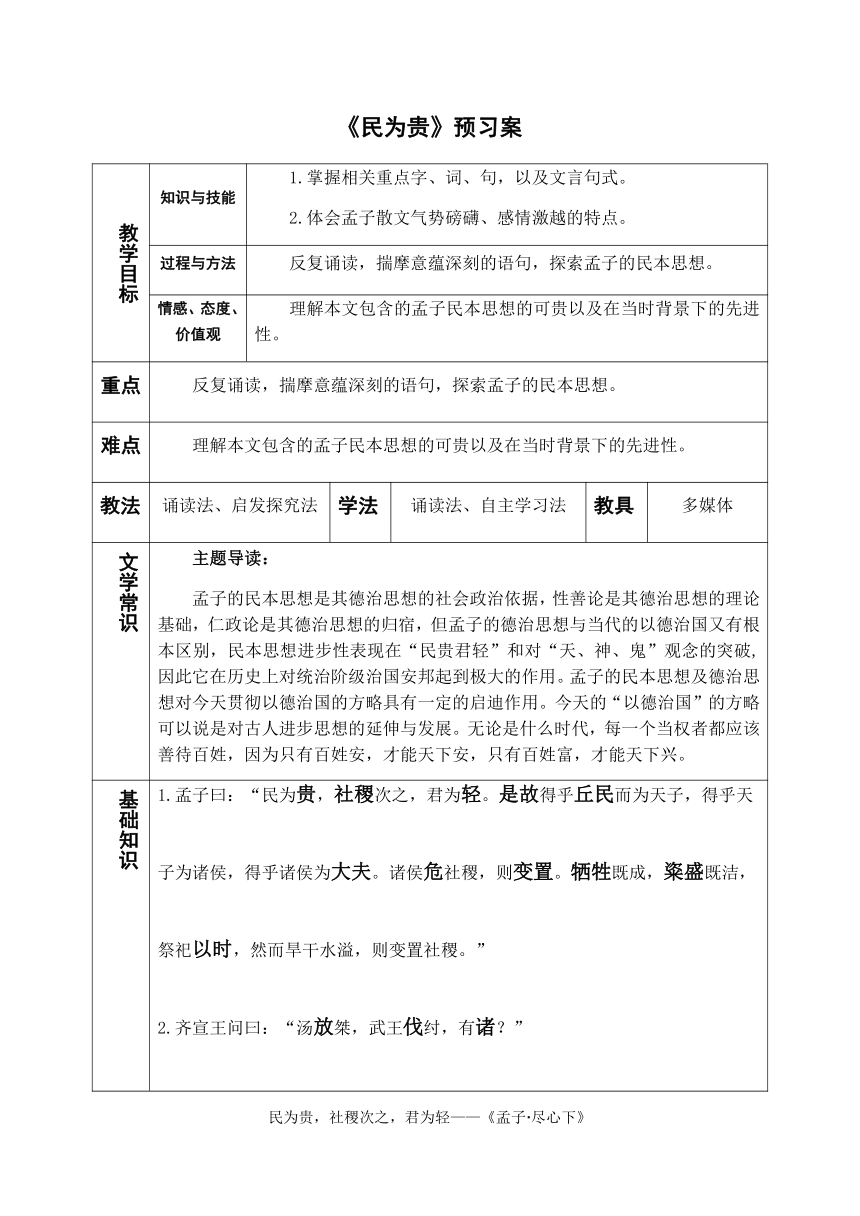

《民为贵》预习案

教学目标

知识与技能

1.掌握相关重点字、词、句,以及文言句式。

2.体会孟子散文气势磅礴、感情激越的特点。

过程与方法

反复诵读,揣摩意蕴深刻的语句,探索孟子的民本思想。

情感、态度、价值观

理解本文包含的孟子民本思想的可贵以及在当时背景下的先进性。

重点

反复诵读,揣摩意蕴深刻的语句,探索孟子的民本思想。

难点

理解本文包含的孟子民本思想的可贵以及在当时背景下的先进性。

教法

诵读法、启发探究法

学法

诵读法、自主学习法

教具

多媒体

文学常识

主题导读:

孟子的民本思想是其德治思想的社会政治依据,性善论是其德治思想的理论基础,仁政论是其德治思想的归宿,但孟子的德治思想与当代的以德治国又有根本区别,民本思想进步性表现在“民贵君轻”和对“天、神、鬼”观念的突破,因此它在历史上对统治阶级治国安邦起到极大的作用。孟子的民本思想及德治思想对今天贯彻以德治国的方略具有一定的启迪作用。今天的“以德治国”的方略可以说是对古人进步思想的延伸与发展。无论是什么时代,每一个当权者都应该善待百姓,因为只有百姓安,才能天下安,只有百姓富,才能天下兴。

基础知识

1.孟子曰:“民为贵,社稷次之,君为轻。是故得乎丘民而为天子,得乎天

子为诸侯,得乎诸侯为大夫。诸侯危社稷,则变置。牺牲既成,粢盛既洁,

祭祀以时,然而旱干水溢,则变置社稷。”

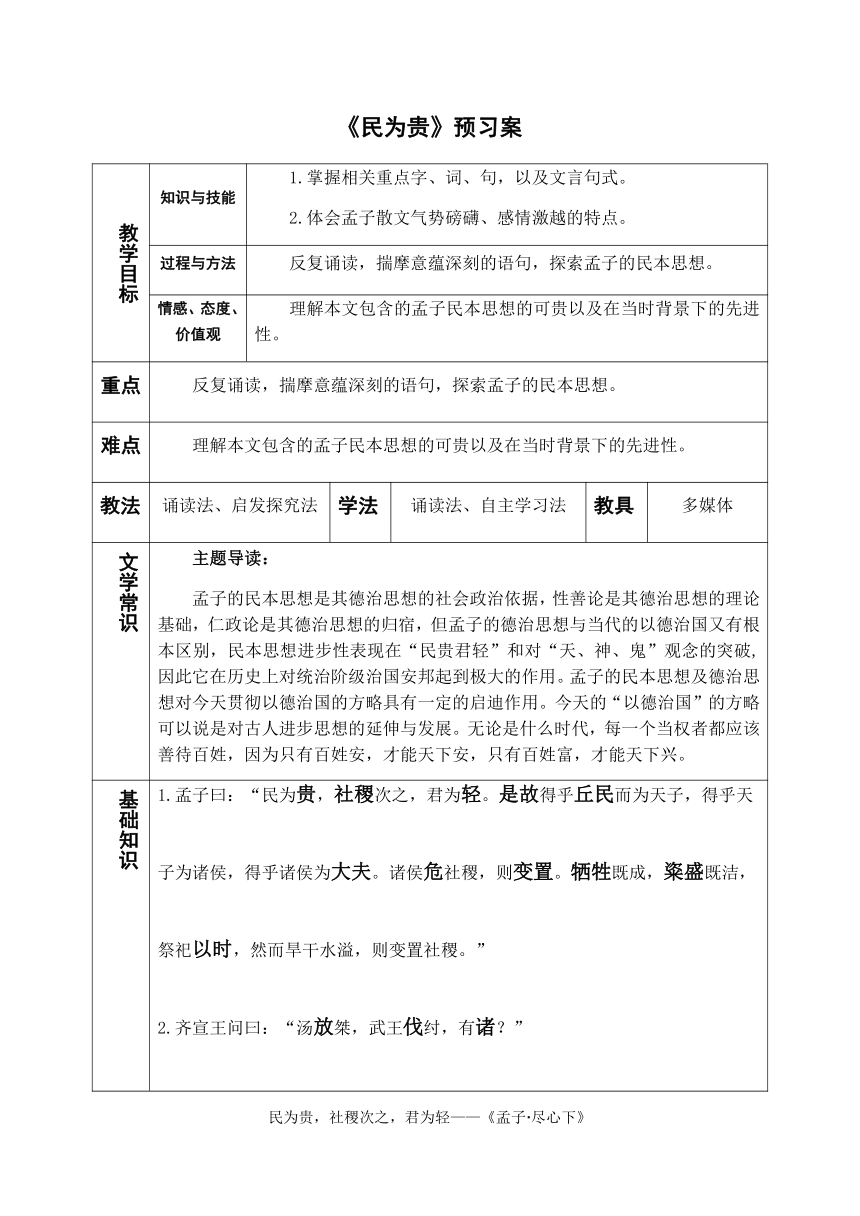

2.齐宣王问曰:“汤放桀,武王伐纣,有诸?”

孟子对曰:“于传有之。”

曰:“臣弑其君,可乎?”

曰:“贼仁者谓之贼,贼义者谓之残。残贼之人谓之一夫。闻诸一夫纣矣,

未闻弑君也。”

3.孟子曰:“桀纣之失天下也,失其民也;失其民者,失其心也。得天下有道:

得其民,斯得天下矣;得其民有道:得其心,斯得民矣;得其心有道:所欲与之

聚之,所恶勿施,尔也。民之归仁也,犹水之就下、兽之走圹也。故为渊驱鱼

者,獭也;为丛驱爵者,鹯也;为汤武驱民者,桀与纣也。今天下之君有好仁者,

则诸侯皆为之驱矣。虽欲无王,不可得已。今之欲王者,犹七年之病求三年之

艾也。苟为不畜,终身不得。苟不志于仁,终身忧辱,以陷于死亡。诗云‘其

何能淑,载胥及溺’,此之谓也。”

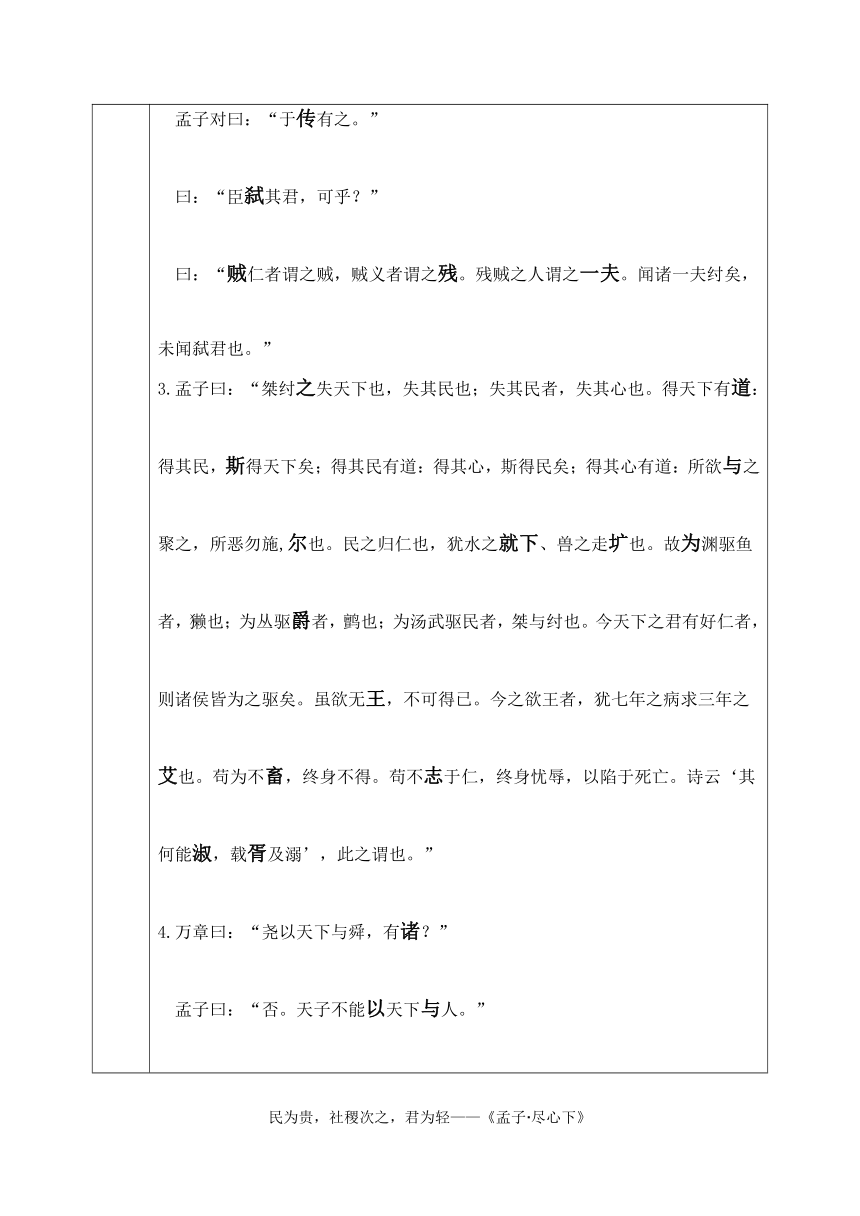

4.万章曰:“尧以天下与舜,有诸?”

孟子曰:“否。天子不能以天下与人。”

“然则舜有天下也,孰与之?”

曰:“天与之”

“天与之者,谆谆然命之乎?”

曰:“否。天不言,以行与事示之而已矣。”

曰:“以行与事示之者,如之何?”

曰:“天子能荐人于天,不能使天与之天下;诸侯能荐人于天子,不能使天子

与之诸侯;大夫能荐人于诸侯,不能使诸侯与之大夫。昔者,尧荐舜于天而

天受之,暴之于民而民受之。故曰,天不言,以行与事示之而已矣。”

曰:“敢问:‘荐之于天而天受之,暴之于民而民受之’,如何?”

曰:“使之主祭而百神享之,是天受之;使之主事而事治,百姓安之,是

民受之也。天与之,人与之,故曰,天子不能以天下与人。舜相尧二十有八载,

非人之所能为也,天也。尧崩,三年之丧毕,舜避尧之子于南河之南。天下诸

侯朝觐者不之尧之子而之舜,讼狱者不之尧之子而之舜,讴歌者不讴歌尧之子

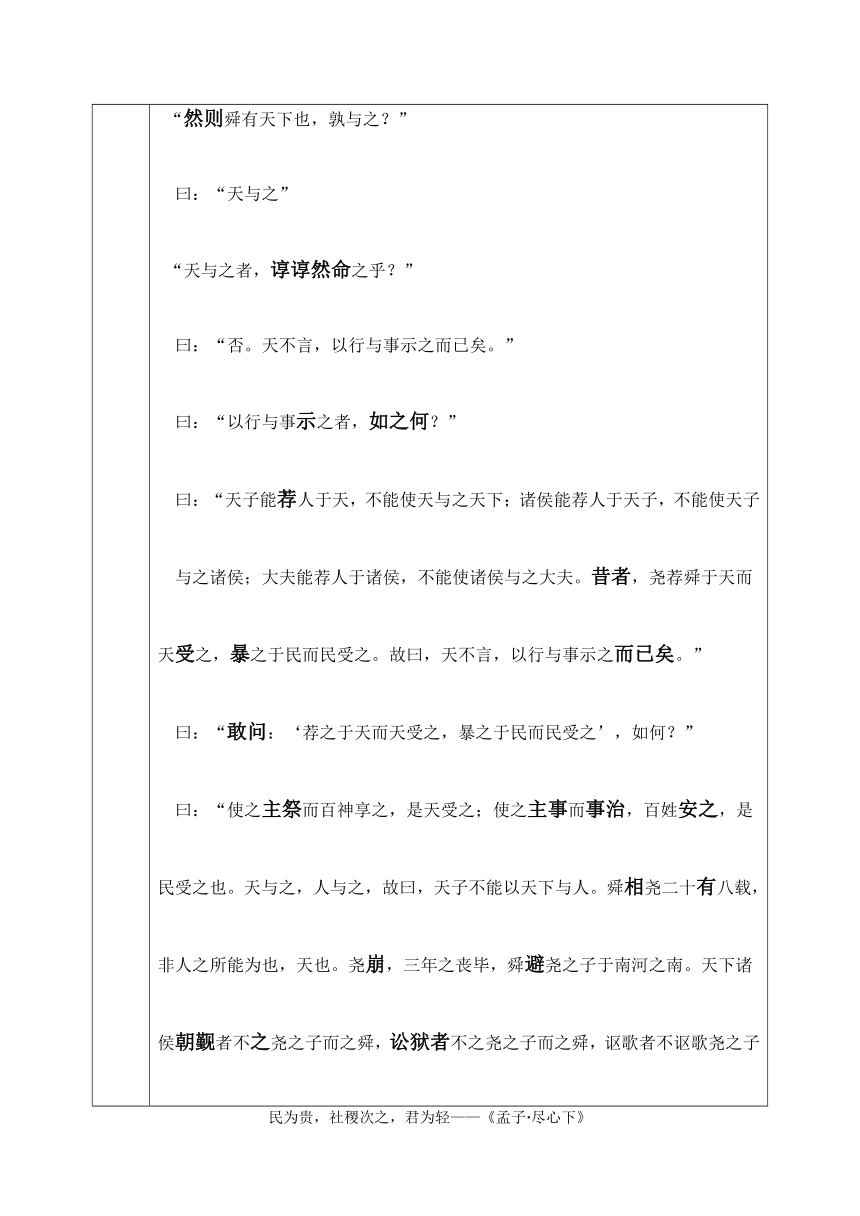

而讴歌舜,故曰天也。夫然后之中国,践天子位焉。而居尧之宫,逼尧之子,

是篡也,非天与也。《泰誓》曰:‘天视自我民视,天听自我民听。’此之谓

也。”

5.孟子曰:“仁言不如仁声之入人深也,善政不如善教之得民也。善政民畏

也,善教民爱之,善政得民财,善教得民心。”

必备素材

以民为主,孟子的民本思想

初读《孟子》,对他的大言、雄辩、夸张、横空举例不无隔膜感,再读三读,渐渐感觉到了孟轲的智慧与可爱。王蒙认为,孟子是专制社会中敢放厥词的“狠人”, 拥有婴儿般初心的“上帝”,封建社会的正能量担当。在孟子的“仁政”思想中,民本思想是最富特色且最具魅力的。孟子认为人民是社会和国家的根基.人民创造的财富是社会存在与发展以及统治者维持统治的基础,民心的向背决定天下的得失。统治者只有得到百姓的支持和拥护,才能巩固自己的统治,治理好国家。要得到百姓的支持和拥护,就必须做到经济上富民、惠民;政治上宽民、爱民;思想上教民、化民。这样的孟子,值得你重新走近。

一、经济上要富民、惠民

在孟子以前,孔子就主张在经济上惠民。他说:“养民也惠。”(《论语公冶长》)“百姓足,君孰与不足?百姓不足,君孰与足?” (《论语颜渊》)“因民之所利而利之。(《论语尧日》)孔子认为君主治理国家首先应该富民、惠民,给人民好处,就着人民能得利益之处而使他们得利。百姓是国家的根本,只有百姓富足了,国家才能富强。

孟子继承了孔子的富民、惠民的思想,并在此基础上提出了 “制民之产”。是故明君制民之产,必使仰足以事父母.俯足以蓄妻子,乐岁终身饱,凶年免于死亡,然后驱而之善,故民之从也轻。(《孟子梁惠王上》)就是说,英明的君主规定人民的产业,一定要使他们上足以赡养父母,下足以抚养妻儿;好年成,丰衣足食;坏年成也不至于饿死。

然后再去引导他们走上向善的道路,老百姓就会很容易听从乐。“制民之产”是使百姓拥有固定的产业,即“恒产”。有了 “恒产”百姓就不会颠沛流离,犯上作乱了。所以说:无恒产而有恒心者,惟士惟能。若民,则无恒产。因无恒心。苟无恒心,放辟邪侈,无不为已。及陷于罪,然后。从而刑之,是罔民也。焉有仁人在位罔民而可为也?(《孟子梁惠王上》)

二、政治上要宽民、爱民

孔子曾说:“道之以政,齐之以刑,民免而无耻。道之以德,齐之以礼,有耻且格。”(《论语为政》)“政”是指法制、禁令。“刑”是指刑罚。政和刑都是强制性的规范,只能制约民众的外在行为,不能养成内在的羞耻心、价值观。人们虽然不违背规范,但那只是为了规避惩罚,他们并不认为违背规范是可耻的。“道之以德是通过为政者道德人格的魅力与其德行的感召.兴起民众为仁向善的心志.在内在心志的驱动下,自觉自愿.自动自发地效法为政者的价值选择和行为方式。在这里,孔子将道德和刑罚、政令作了对比,他发现道德的社会效果更好。

“道之以德是通过为政者道德人格的魅力与其德行的感召。兴起民众为仁向善的心志.在内在心志的驱动下,自觉自愿,自动自发地效法为政者的价值选择和行为方式。在这里,孔子将道德和刑罚、政令作了对比,他发现道德的社会效果更好。很显然,他反对统治者对百姓实行严刑峻法,认为统治者应该选择道德.对百姓进行“内心统治”。

孟子继承了孔子的上述主张,同样反对虐政。“暴其民甚,则身弑国亡。不甚,则身危国削。”(《孟子离娄上》)他劝说统治者不要残害百姓,如果暴虐百姓太厉害,就会身死国亡,不太厉害,也会身危国削。孟子反对连株,提出“罪人不孥”。他说:“昔者文王之治歧也.耕者儿一,仕者世禄,关市讥而不征,泽梁无禁,罪人不孥。”(《盂子梁惠王下》)

这是说,从前周文王在治理歧周的时候,对农民的税率是九分抽一:对做官的人给以世代承袭的俸禄;在关卡和市场上,只稽查,不征税:任何人到湖泊捕鱼,不加禁止。除此之外,最重要的是对于犯罪的人,刑罚只及于他本人,不牵连到他的妻室儿女。在孟子看来,英明的君主应该对百姓施行仁政”.应该宽民、爱民,应该“与民同乐”。

三、思想上要教民、化民

孟子说:“善政不如善教之得民也。善政,民畏之;善教,民爱之。善政得民财,善教得民心。”(《孟子尽心上》)他认为好的政治措施不如好的教育更能得到人民的理解。善政只能使人民敬畏,善教才能使人民喜爱。为了得到民心,必须实行好的教育。因此,孟子主张要在“富民”的基础上,对百姓进行道德教育。

庠以养老为义,以教民为义,序以习射为义,皆乡学也。学,国学也。孟子认为教育民众不仅要有国学,更重要的是应该大力兴办“庠”、“校”、序”等乡学。兴办学校的目的是为了对百姓施以人伦教育.让百姓明白人与人之间的各种道德关系,以及相关的各种礼仪和行为准则。同时,这也是孟子道德教育的主耍内容。他说:“父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信。”(《孟子滕文公上》)

父子之间有骨肉之亲,君臣之间有礼义之道,夫妻之间挚爱而有内外之别,老少之间有尊卑之序,朋友之间有诚信之德。统治者教民、化民的目的就是要教导人民如何处理这五种人际关系,了解这五种关系中内含的各种礼仪规范。“明人伦”的具体要求是让百姓懂得孝悌忠信的道理。孟子认为,人们在劳动之余,“以暇日修其孝悌忠信”,就能够“入以事其父兄,出以事其长上。”(《孟子?梁惠王上》)

在家做孝顺父母、敬重兄长的子弟,出门则是忠于君主的臣民。这样不仅可以有效防止放辟邪侈,无不为己”的社会动乱,而且百姓也愿意忠心耿耿地为君主效力。“人人亲其亲,长其长,而天下平。”(《孟子?离娄上》)

在孟子看来,每个人的生活经历和社会实践水平各不相同,因此,圣贤施教,当各因其材。教育百姓的方法归纳为五种:“有如时雨化之者,有成德者,有达财者,有答问者,有私淑艾者。此五者,君子之所教也。”(《孟子?尽心上》)就是说道德教育中,有像及时的雨水一样滋润万物的,有成全品德的,有培养才能的,有解答疑惑的,还有以自己的善行来正己正人的,这五种便是君子教育的方法。通过道德教育.孟子试图将道德规范根治于人民的内心之中。这样,民心就会归服,人民就会认同并且自觉服从统治者的统治。

孟子的民本思想对中国古代政治的发展产生了深远的影响。孟子所倡导的“民为贵,社稷次之,君为轻”的“民本主义”思想,也对毛泽东“人民是创造世界历史的动力”、“为人民服务”思想的形成,有着重要影响。

总结反思

教学目标

知识与技能

1.掌握相关重点字、词、句,以及文言句式。

2.体会孟子散文气势磅礴、感情激越的特点。

过程与方法

反复诵读,揣摩意蕴深刻的语句,探索孟子的民本思想。

情感、态度、价值观

理解本文包含的孟子民本思想的可贵以及在当时背景下的先进性。

重点

反复诵读,揣摩意蕴深刻的语句,探索孟子的民本思想。

难点

理解本文包含的孟子民本思想的可贵以及在当时背景下的先进性。

教法

诵读法、启发探究法

学法

诵读法、自主学习法

教具

多媒体

文学常识

主题导读:

孟子的民本思想是其德治思想的社会政治依据,性善论是其德治思想的理论基础,仁政论是其德治思想的归宿,但孟子的德治思想与当代的以德治国又有根本区别,民本思想进步性表现在“民贵君轻”和对“天、神、鬼”观念的突破,因此它在历史上对统治阶级治国安邦起到极大的作用。孟子的民本思想及德治思想对今天贯彻以德治国的方略具有一定的启迪作用。今天的“以德治国”的方略可以说是对古人进步思想的延伸与发展。无论是什么时代,每一个当权者都应该善待百姓,因为只有百姓安,才能天下安,只有百姓富,才能天下兴。

基础知识

1.孟子曰:“民为贵,社稷次之,君为轻。是故得乎丘民而为天子,得乎天

子为诸侯,得乎诸侯为大夫。诸侯危社稷,则变置。牺牲既成,粢盛既洁,

祭祀以时,然而旱干水溢,则变置社稷。”

2.齐宣王问曰:“汤放桀,武王伐纣,有诸?”

孟子对曰:“于传有之。”

曰:“臣弑其君,可乎?”

曰:“贼仁者谓之贼,贼义者谓之残。残贼之人谓之一夫。闻诸一夫纣矣,

未闻弑君也。”

3.孟子曰:“桀纣之失天下也,失其民也;失其民者,失其心也。得天下有道:

得其民,斯得天下矣;得其民有道:得其心,斯得民矣;得其心有道:所欲与之

聚之,所恶勿施,尔也。民之归仁也,犹水之就下、兽之走圹也。故为渊驱鱼

者,獭也;为丛驱爵者,鹯也;为汤武驱民者,桀与纣也。今天下之君有好仁者,

则诸侯皆为之驱矣。虽欲无王,不可得已。今之欲王者,犹七年之病求三年之

艾也。苟为不畜,终身不得。苟不志于仁,终身忧辱,以陷于死亡。诗云‘其

何能淑,载胥及溺’,此之谓也。”

4.万章曰:“尧以天下与舜,有诸?”

孟子曰:“否。天子不能以天下与人。”

“然则舜有天下也,孰与之?”

曰:“天与之”

“天与之者,谆谆然命之乎?”

曰:“否。天不言,以行与事示之而已矣。”

曰:“以行与事示之者,如之何?”

曰:“天子能荐人于天,不能使天与之天下;诸侯能荐人于天子,不能使天子

与之诸侯;大夫能荐人于诸侯,不能使诸侯与之大夫。昔者,尧荐舜于天而

天受之,暴之于民而民受之。故曰,天不言,以行与事示之而已矣。”

曰:“敢问:‘荐之于天而天受之,暴之于民而民受之’,如何?”

曰:“使之主祭而百神享之,是天受之;使之主事而事治,百姓安之,是

民受之也。天与之,人与之,故曰,天子不能以天下与人。舜相尧二十有八载,

非人之所能为也,天也。尧崩,三年之丧毕,舜避尧之子于南河之南。天下诸

侯朝觐者不之尧之子而之舜,讼狱者不之尧之子而之舜,讴歌者不讴歌尧之子

而讴歌舜,故曰天也。夫然后之中国,践天子位焉。而居尧之宫,逼尧之子,

是篡也,非天与也。《泰誓》曰:‘天视自我民视,天听自我民听。’此之谓

也。”

5.孟子曰:“仁言不如仁声之入人深也,善政不如善教之得民也。善政民畏

也,善教民爱之,善政得民财,善教得民心。”

必备素材

以民为主,孟子的民本思想

初读《孟子》,对他的大言、雄辩、夸张、横空举例不无隔膜感,再读三读,渐渐感觉到了孟轲的智慧与可爱。王蒙认为,孟子是专制社会中敢放厥词的“狠人”, 拥有婴儿般初心的“上帝”,封建社会的正能量担当。在孟子的“仁政”思想中,民本思想是最富特色且最具魅力的。孟子认为人民是社会和国家的根基.人民创造的财富是社会存在与发展以及统治者维持统治的基础,民心的向背决定天下的得失。统治者只有得到百姓的支持和拥护,才能巩固自己的统治,治理好国家。要得到百姓的支持和拥护,就必须做到经济上富民、惠民;政治上宽民、爱民;思想上教民、化民。这样的孟子,值得你重新走近。

一、经济上要富民、惠民

在孟子以前,孔子就主张在经济上惠民。他说:“养民也惠。”(《论语公冶长》)“百姓足,君孰与不足?百姓不足,君孰与足?” (《论语颜渊》)“因民之所利而利之。(《论语尧日》)孔子认为君主治理国家首先应该富民、惠民,给人民好处,就着人民能得利益之处而使他们得利。百姓是国家的根本,只有百姓富足了,国家才能富强。

孟子继承了孔子的富民、惠民的思想,并在此基础上提出了 “制民之产”。是故明君制民之产,必使仰足以事父母.俯足以蓄妻子,乐岁终身饱,凶年免于死亡,然后驱而之善,故民之从也轻。(《孟子梁惠王上》)就是说,英明的君主规定人民的产业,一定要使他们上足以赡养父母,下足以抚养妻儿;好年成,丰衣足食;坏年成也不至于饿死。

然后再去引导他们走上向善的道路,老百姓就会很容易听从乐。“制民之产”是使百姓拥有固定的产业,即“恒产”。有了 “恒产”百姓就不会颠沛流离,犯上作乱了。所以说:无恒产而有恒心者,惟士惟能。若民,则无恒产。因无恒心。苟无恒心,放辟邪侈,无不为已。及陷于罪,然后。从而刑之,是罔民也。焉有仁人在位罔民而可为也?(《孟子梁惠王上》)

二、政治上要宽民、爱民

孔子曾说:“道之以政,齐之以刑,民免而无耻。道之以德,齐之以礼,有耻且格。”(《论语为政》)“政”是指法制、禁令。“刑”是指刑罚。政和刑都是强制性的规范,只能制约民众的外在行为,不能养成内在的羞耻心、价值观。人们虽然不违背规范,但那只是为了规避惩罚,他们并不认为违背规范是可耻的。“道之以德是通过为政者道德人格的魅力与其德行的感召.兴起民众为仁向善的心志.在内在心志的驱动下,自觉自愿.自动自发地效法为政者的价值选择和行为方式。在这里,孔子将道德和刑罚、政令作了对比,他发现道德的社会效果更好。

“道之以德是通过为政者道德人格的魅力与其德行的感召。兴起民众为仁向善的心志.在内在心志的驱动下,自觉自愿,自动自发地效法为政者的价值选择和行为方式。在这里,孔子将道德和刑罚、政令作了对比,他发现道德的社会效果更好。很显然,他反对统治者对百姓实行严刑峻法,认为统治者应该选择道德.对百姓进行“内心统治”。

孟子继承了孔子的上述主张,同样反对虐政。“暴其民甚,则身弑国亡。不甚,则身危国削。”(《孟子离娄上》)他劝说统治者不要残害百姓,如果暴虐百姓太厉害,就会身死国亡,不太厉害,也会身危国削。孟子反对连株,提出“罪人不孥”。他说:“昔者文王之治歧也.耕者儿一,仕者世禄,关市讥而不征,泽梁无禁,罪人不孥。”(《盂子梁惠王下》)

这是说,从前周文王在治理歧周的时候,对农民的税率是九分抽一:对做官的人给以世代承袭的俸禄;在关卡和市场上,只稽查,不征税:任何人到湖泊捕鱼,不加禁止。除此之外,最重要的是对于犯罪的人,刑罚只及于他本人,不牵连到他的妻室儿女。在孟子看来,英明的君主应该对百姓施行仁政”.应该宽民、爱民,应该“与民同乐”。

三、思想上要教民、化民

孟子说:“善政不如善教之得民也。善政,民畏之;善教,民爱之。善政得民财,善教得民心。”(《孟子尽心上》)他认为好的政治措施不如好的教育更能得到人民的理解。善政只能使人民敬畏,善教才能使人民喜爱。为了得到民心,必须实行好的教育。因此,孟子主张要在“富民”的基础上,对百姓进行道德教育。

庠以养老为义,以教民为义,序以习射为义,皆乡学也。学,国学也。孟子认为教育民众不仅要有国学,更重要的是应该大力兴办“庠”、“校”、序”等乡学。兴办学校的目的是为了对百姓施以人伦教育.让百姓明白人与人之间的各种道德关系,以及相关的各种礼仪和行为准则。同时,这也是孟子道德教育的主耍内容。他说:“父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信。”(《孟子滕文公上》)

父子之间有骨肉之亲,君臣之间有礼义之道,夫妻之间挚爱而有内外之别,老少之间有尊卑之序,朋友之间有诚信之德。统治者教民、化民的目的就是要教导人民如何处理这五种人际关系,了解这五种关系中内含的各种礼仪规范。“明人伦”的具体要求是让百姓懂得孝悌忠信的道理。孟子认为,人们在劳动之余,“以暇日修其孝悌忠信”,就能够“入以事其父兄,出以事其长上。”(《孟子?梁惠王上》)

在家做孝顺父母、敬重兄长的子弟,出门则是忠于君主的臣民。这样不仅可以有效防止放辟邪侈,无不为己”的社会动乱,而且百姓也愿意忠心耿耿地为君主效力。“人人亲其亲,长其长,而天下平。”(《孟子?离娄上》)

在孟子看来,每个人的生活经历和社会实践水平各不相同,因此,圣贤施教,当各因其材。教育百姓的方法归纳为五种:“有如时雨化之者,有成德者,有达财者,有答问者,有私淑艾者。此五者,君子之所教也。”(《孟子?尽心上》)就是说道德教育中,有像及时的雨水一样滋润万物的,有成全品德的,有培养才能的,有解答疑惑的,还有以自己的善行来正己正人的,这五种便是君子教育的方法。通过道德教育.孟子试图将道德规范根治于人民的内心之中。这样,民心就会归服,人民就会认同并且自觉服从统治者的统治。

孟子的民本思想对中国古代政治的发展产生了深远的影响。孟子所倡导的“民为贵,社稷次之,君为轻”的“民本主义”思想,也对毛泽东“人民是创造世界历史的动力”、“为人民服务”思想的形成,有着重要影响。

总结反思

同课章节目录