【备战中考】2021年中考语文复习专题一 文言文阅读 课件(65张ppt)

文档属性

| 名称 | 【备战中考】2021年中考语文复习专题一 文言文阅读 课件(65张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 686.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-11-10 16:45:26 | ||

图片预览

文档简介

专题一 文言文阅读

感知中考

感知考情

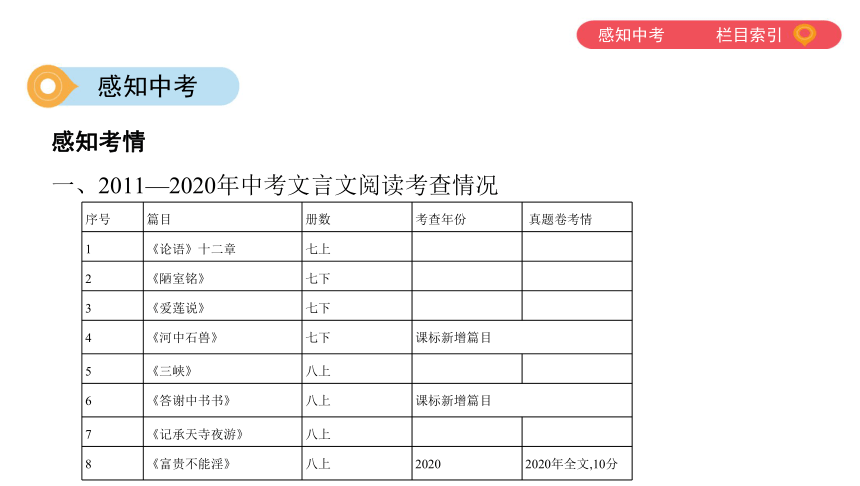

一、2011—2020年中考文言文阅读考查情况

序号

篇目

册数

考查年份

真题卷考情

1

《论语》十二章

七上

2

《陋室铭》

七下

3

《爱莲说》

七下

4

《河中石兽》

七下

课标新增篇目

5

《三峡》

八上

6

《答谢中书书》

八上

课标新增篇目

7

《记承天寺夜游》

八上

8

《富贵不能淫》

八上

2020

2020年全文,10分

9

《生于忧患,死于

安乐》

八上

10

《桃花源记》

八下

2013

2013年第1—3段,1

0分

11

《小石潭记》

八下

2017、2011

2017年第1—4段,1

0分

2011年第1—4段,1

1分

12

《庄子》一则

(《北冥有鱼》)

八下

课标新增篇目

13

《虽有嘉肴》

八下

课标新增篇目

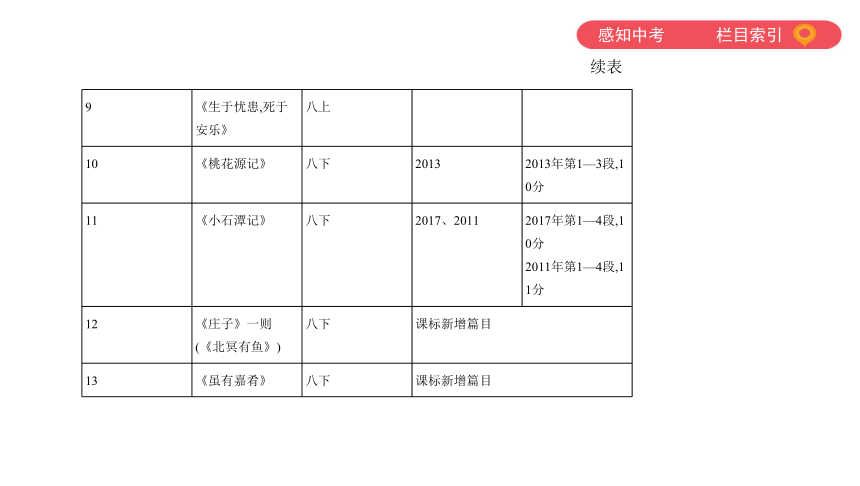

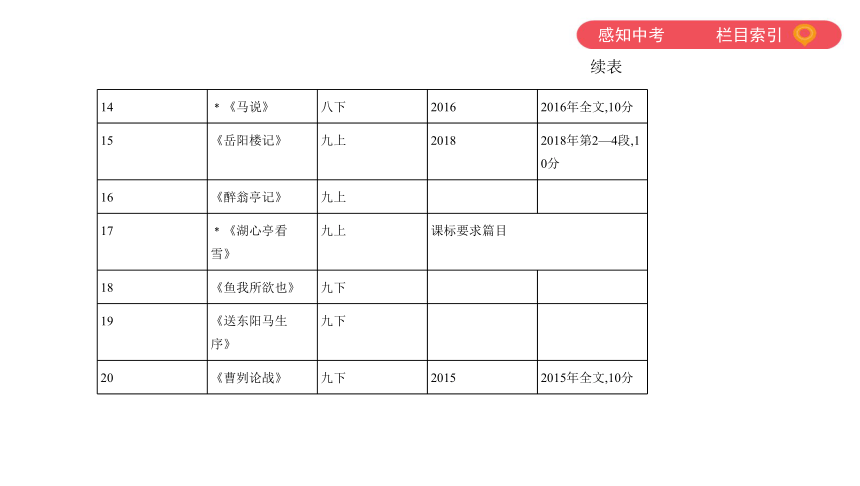

续表

14

﹡《马说》

八下

2016

2016年全文,10分

15

《岳阳楼记》

九上

2018

2018年第2—4段,1

0分

16

《醉翁亭记》

九上

17

﹡《湖心亭看

雪》

九上

课标要求篇目

18

《鱼我所欲也》

九下

19

《送东阳马生

序》

九下

20

《曹刿论战》

九下

2015

2015年全文,10分

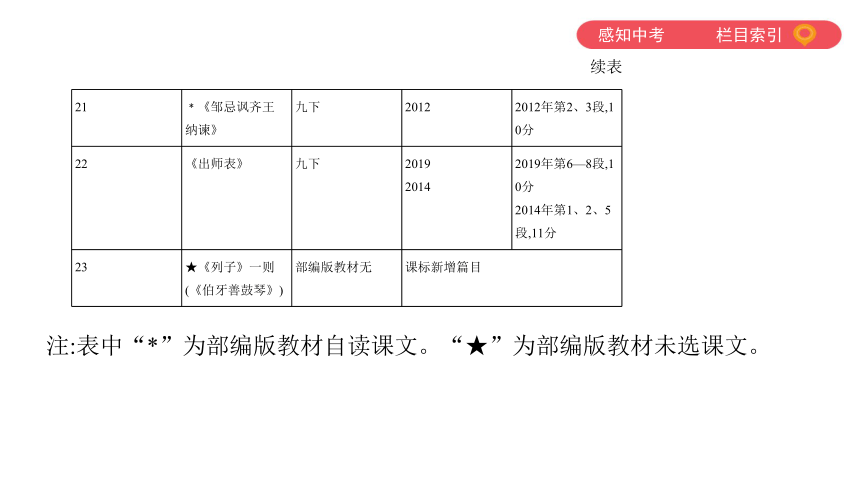

续表

21

﹡《邹忌讽齐王

纳谏》

九下

2012

2012年第2、3段,1

0分

22

《出师表》

九下

2019

2014

2019年第6—8段,1

0分

2014年第1、2、5

段,11分

23

★《列子》一则

(《伯牙善鼓琴》)

部编版教材无

课标新增篇目

注:表中“*”为部编版教材自读课文。“★”为部编版教材未选课文。

续表

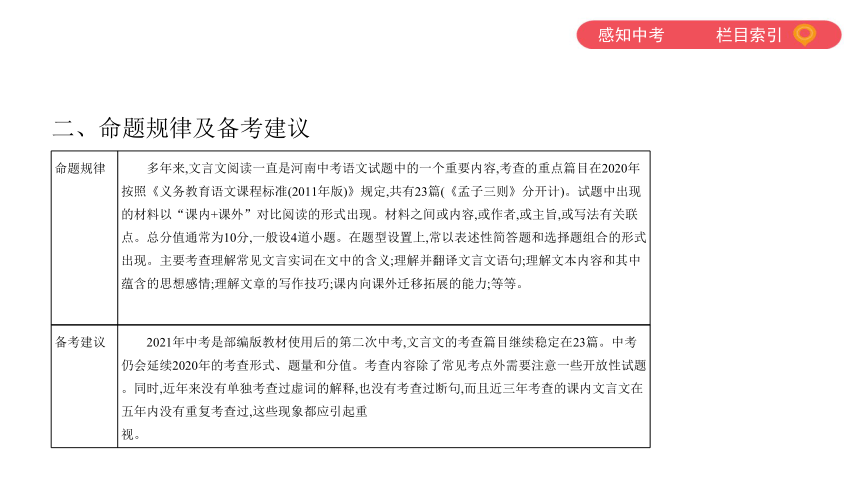

二、命题规律及备考建议

命题规律

多年来,文言文阅读一直是河南中考语文试题中的一个重要内容,考查的重点篇目在2020年按照《义务教育语文课程标准(2011年版)》规定,共有23篇(《孟子三则》分开计)。试题中出现的材料以“课内+课外”对比阅读的形式出现。材料之间或内容,或作者,或主旨,或写法有关联点。总分值通常为10分,一般设4道小题。在题型设置上,常以表述性简答题和选择题组合的形式出现。主要考查理解常见文言实词在文中的含义;理解并翻译文言文语句;理解文本内容和其中蕴含的思想感情;理解文章的写作技巧;课内向课外迁移拓展的能力;等等。

备考建议

2021年中考是部编版教材使用后的第二次中考,文言文的考查篇目继续稳定在23篇。中考仍会延续2020年的考查形式、题量和分值。考查内容除了常见考点外需要注意一些开放性试题。同时,近年来没有单独考查过虚词的解释,也没有考查过断句,而且近三年考查的课内文言文在五年内没有重复考查过,这些现象都应引起重

视。

感知真题

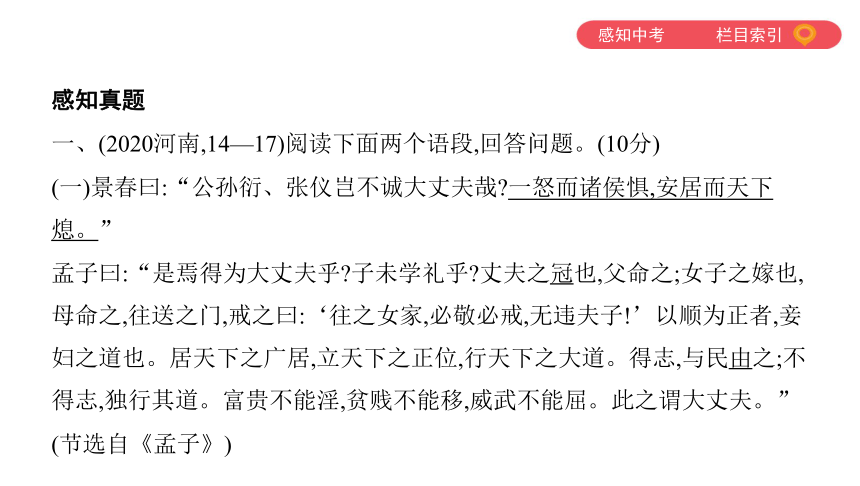

一、(2020河南,14—17)阅读下面两个语段,回答问题。(10分)

(一)景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下

熄。”

孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,

母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’以顺为正者,妾

妇之道也。居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不

得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫。”

(节选自《孟子》)

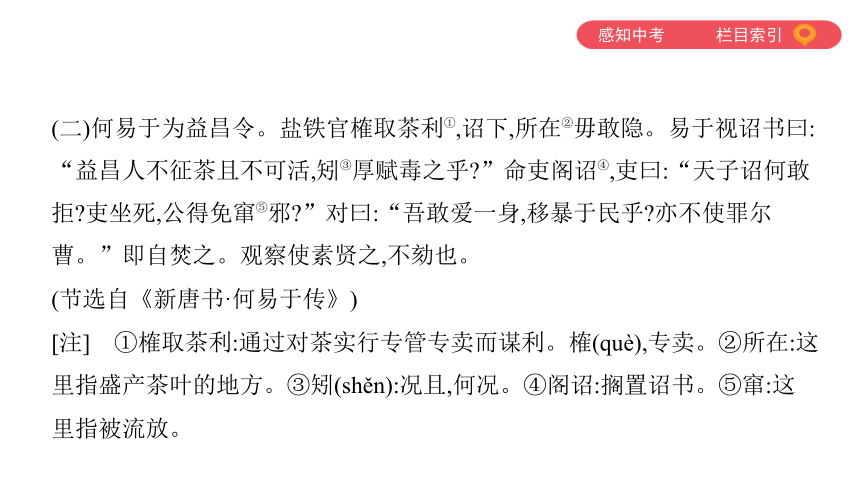

(二)何易于为益昌令。盐铁官榷取茶利①,诏下,所在②毋敢隐。易于视诏书曰:

“益昌人不征茶且不可活,矧③厚赋毒之乎?”命吏阁诏④,吏曰:“天子诏何敢

拒?吏坐死,公得免窜⑤邪?”对曰:“吾敢爱一身,移暴于民乎?亦不使罪尔

曹。”即自焚之。观察使素贤之,不劾也。

(节选自《新唐书·何易于传》)

[注]????①榷取茶利:通过对茶实行专管专卖而谋利。榷(què),专卖。②所在:这

里指盛产茶叶的地方。③矧(shěn):况且,何况。④阁诏:搁置诏书。⑤窜:这

里指被流放。

1.解释下面加点词语在句中的意思。(2分)

(1)丈夫之冠也 冠:行冠礼

(2)得志,与民由之 由:遵从

解析 本题考查对文言词语的理解能力。(1)“冠”名词活用作动词,意思

是“行冠礼”,古时男子二十岁行冠礼,表示成年。(2)“由”和“身不由

己”中的“由”意思相同。

2.把语段(一)中画横线的句子翻译成现代汉语。(2分)

一怒而诸侯惧,安居而天下熄。

译文:他们一发怒,诸侯就都害怕;他们安静下来,天下就平安无事。

解析 本题考查对文言语句的翻译能力。“安居”指安定地居住、生活;

“天下熄”指战争停息,天下太平。翻译时要做到语意准确,语句通顺。

3.善用修辞增强雄辩力量是孟子散文的突出特点,请结合语段(一)第二段的

内容简要分析。(4分)

答:①使用反问,以不可辩驳的语气否定景春的观点。②使用排比(反复),阐明

大丈夫的精神实质及特点,义正词严,气势磅礴。

解析 本题考查分析文言文语言风格的能力。语段(一)第二段开头连用反

问句,驳斥了景春的观点;“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”运用了排

比,阐明了大丈夫的含义。要指出修辞方法并结合具体内容分析。

4.根据你对语段(一)中“大丈夫”的理解,你认为语段(二)中的何易于能否称

得上“大丈夫”?请结合他的所作所为简要分析。(2分)

答:能。①为茶民和小吏着想,讲仁德,有仁心。②焚诏(抗诏),不惧权势。

解析 本题考查对人物形象的分析能力。文中的何易于为了保护百姓而

搁置诏书;为了不使手下受连累,亲自烧掉诏书,承担了所有责任。答题时要

结合何易于做的两件事,以及孟子关于大丈夫品质的论述来分析。

[参考译文]

何易于担任益昌县令。盐铁官通过对茶实行专管专卖而谋利,皇帝的诏书发

下,凡是盛产茶叶的地方(的官员),没有敢押下诏书不照办的。何易于看了诏

书说:“益昌不征收茶税,百姓还没法活命,何况再增加赋税毒害百姓呢!”他

命令属吏搁置诏书(不去理会)。属吏说:“天子的诏书谁敢拒绝?我们这些属

吏会因此而获死罪,大人难道能逃脱被流放的刑罚吗?”何易于回答说:“我

怎敢爱惜自己,而危害一方的百姓呢?我也不会使你们获罪。”于是他亲手

烧掉了诏书。观察使平时就很欣赏他的耿直爱民,所以没有上奏追究这件事。

二、(2019河南,15—18)阅读下面两个语段,回答问题。(10分)

(一)臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑

鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱

驰。后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。

先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤

先帝之明,故五月渡泸,深入不毛。今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北定中

原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职

分也。至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、祎、允之任也。

愿陛下托臣以讨贼兴复之效;不效,则治臣之罪,以告先帝之灵。若无兴德之

言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎。陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅

言,深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。今当远离,临表涕零,不知所言。

(节选自诸葛亮《出师表》)

(二)诸葛孔明千载人,其用兵行师,皆本于仁义节制,自三代以降①,未之有也。

盖其操心制行②,一出于诚,生于乱世,躬耕陇亩,使无徐庶之一言,玄德之三顾,

则苟全性命,不求闻达必矣。其始见玄德,论曹操不可与争锋,孙氏③可与为援

而不可图,唯荆、益可以取,言如蓍龟④,终身不易。

(节选自洪迈《容斋随笔》)

[注]????①三代以降:夏商周三代以来。②操心制行:思虑行动。③孙氏:孙权。

④言如蓍(shī)龟:(这些)论断像蓍占、龟卜(一样准确)。

1.下面各组句子中,加点词语意思相同的一项是(2分)?( D )

A.闻? B.明

C.足? D.谋?

解析 A.有名望/听见。B.英明/明亮。C.充足/值得。D.谋议。

?

2.把语段(一)中画横线的句子翻译成现代汉语。(2分)

由是感激,遂许先帝以驱驰。

译文:因此感奋激发(有所感而情绪激动),就答应为先帝奔走效劳。

解析 本题考查翻译文言文语句的能力。翻译时要做到语句通顺,省略的

成分要补充出来。注意重点词语“由是”“遂”“驱驰”的翻译。

3.语段(一)作者追述先帝三顾茅庐、自己临危受命和先帝临终托孤三件事,

抒发了怎样的感情?(3分)

答:①对先帝的感激之情。②对刘备父子的忠心。③兴复汉室的决心。(意

思对即可)

解析 三件事表达的感情各不相同,要分点作答。第一段由“由是感激”

可知表达的是感激之情;第二段由“此臣所以报先帝而忠陛下之职分也”可

以看出,主要表达的是自己的忠心;第三段由“愿陛下托臣以讨贼兴复之效;

不效,则治臣之罪,以告先帝之灵”可以看出,他主动请战,表达的是决心。

4.结合两个语段,用自己的话简要概括诸葛亮被称为“千载人”的原因。(3分)

答:①颇具政治远见。②忠心赤诚。③感恩图报。④治国有方。⑤用兵仁

义。(答出任意三点,意思对即可)

解析 本题考查分析人物形象的能力。语段(一),《出师表》中“今南方

已定,兵甲已足……还于旧都”表现了诸葛亮的政治远见;“此臣所以报先帝

而忠陛下之职分也”“愿陛下托臣以讨贼兴复之效;不效,则治臣之罪,以告

先帝之灵”表现的是其忠心赤诚,以及对先帝的知恩图报;由他对文臣武将的

合适安排,可见他治国有方。语段(二),由“其用兵行师,皆本于仁义节制”可

知,他用兵仁义。

[参考译文]

(二)诸葛孔明是千载伟人,他用兵行军、指挥作战,都以仁义之道为本,这是自

夏商周三代以来未曾有过的。他的思虑行动,一概出于对刘备和恢复汉室事

业的忠诚。他生在乱世,亲自种田谋生,假使没有徐庶一句话的推荐、玄德三

顾茅庐的热忱,那么他苟且保全性命、不求扬名显达是一定的了。诸葛亮在

隆中第一次会见玄德,纵论天下大势时,就提出不可与曹操较量高低,对孙权

也只可相互支援,不可图谋,只有荆州、益州可以夺取。这些论断像蓍占、龟

卜一样准确,终其一生的政治经历看,真是不容变更之论。

三、(2018河南,14—17)阅读下面两个语段,回答问题。(10分)

(一)予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖。衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯;朝晖

夕阴,气象万千。此则岳阳楼之大观也,前人之述备矣。然则北通巫峡,南极

潇湘,迁客骚人,多会于此,览物之情,得无异乎?

若夫淫雨霏霏,连月不开,阴风怒号,浊浪排空;日星隐曜,山岳潜形;商旅不行,

樯倾楫摧;薄暮冥冥,虎啸猿啼。登斯楼也,则有去国怀乡,忧谗畏讥,满目萧然,

感极而悲者矣。

至若春和景明,波澜不惊,上下天光,一碧万顷;沙鸥翔集,锦鳞游泳;岸芷汀兰,

郁郁青青。而或长烟一空,皓月千里,浮光跃金,静影沉璧,渔歌互答,此乐何极!

登斯楼也,则有心旷神怡,宠辱偕忘,把酒临风,其喜洋洋者矣。

(节选自范仲淹《岳阳楼记》)

(二)登南昌滕王阁,赣大水西来注北,阁与水称,杰①然大观。然不若武昌黄鹤

楼。虽水与滕王来去不殊②,而楼制工巧奇丽,立黄鹄矶上,且三面临水,又西对

晴川楼、汉阳城为佳。总之又不如岳州岳阳楼。君山一发,洞庭万顷,水天一

色,杳无际涯,非若滕王、黄鹤眼界③可指,故其胜为最,三楼皆西向,岳阳更雄。

(节选自王士性《广游志》)

[注]????①杰:高大。②殊:差别。③眼界:视力所能看到的范围。

1.下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是(2分)?( B )

A.此则岳阳楼之大观也 大观:雄伟景象。

B.阴风怒号,浊浪排空 排空:一扫而空。

C.薄暮冥冥,虎啸猿啼 薄暮:傍晚时分。

D.沙鸥翔集,锦鳞游泳 锦鳞:美丽的鱼。

解析 “排空”是“冲向天空”的意思。

2.把语段(一)中画横线的句子翻译成现代汉语。(2分)

予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖。

译文:我看那巴陵郡的美好景色,全在洞庭湖上。

解析 本题考查对文言文句子的翻译能力。翻译时要做到语意准确,语句

通顺流畅,句中的关键词不能漏译。本句中注意“予”“胜状”“一湖”等

词语的准确翻译。

3.语段(一)中,迁客骚人的“悲”从何而来?请简要分析。(2分)

答:看到阴惨可怖的景象,联想到自己身在异乡、人生坎坷,于是心生悲情。

(意思对即可)

解析 本题考查对文章内容的理解分析能力。阅读语段(一)可知,此处问

“悲”从何而来,答案可以从语段(一)的前两段提取概括。第二段的景物描

写体现出景象之阴森凄凉,“迁客”“商旅”“去国怀乡”等体现出身在异

乡之悲。

4.语段(二)是怎样写岳阳楼的?它写岳阳楼的目的与语段(一)有什么不同?(4分)

答:第一问:用滕王阁、黄鹤楼层层铺垫,衬托岳阳楼。

第二问:语段(二)目的就在岳阳楼本身,意在突出岳阳楼景最美、楼最雄。语

段(一)目的不在岳阳楼本身,而是由岳阳楼引起下文,表达作者的情感。(意思

对即可)

解析 语段(二)在描写岳阳楼之前,先描写滕王阁、黄鹤楼,并说滕王阁不

如黄鹤楼,黄鹤楼不如岳阳楼,由此可以推断其用了衬托的写作手法。至于语

段(二)与语段(一)写岳阳楼的目的有何不同,可根据其内容进行分析。语段

(二)写岳阳楼胜景本身,而语段(一)在写岳阳楼胜状的同时,又抒写了览物之情。

[参考译文]

(二)登上南昌滕王阁,看到赣江水势滔滔,自西奔流而来又转而流向北面,滕王

阁与江水特别相称,显得雄伟高大。然而却不如武昌的黄鹤楼。黄鹤楼与滕

王阁虽然在水方面没有什么差别,而黄鹤楼的建筑工艺精致巧妙奇特壮丽,立

于黄鹄矶上,并且三面环水,西面又正对晴川楼、汉阳城绝好的位置。总起来

看,又不如岳州岳阳楼。君山青翠,洞庭湖水天相接,浑然一色,浩瀚无边,不是

滕王阁、黄鹤楼视力所能看到的范围可以相比的,所以岳阳楼的景观是最壮

美的,三座楼都面向西,岳阳楼更雄伟些。

四、(2017河南,14—17)阅读下面两个语段,回答问题。(10分)

(一)从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。伐竹取道,下见

小潭,水尤清冽。全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。青树

翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。佁然不动,俶尔远逝,

往来翕忽。似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,

乃记之而去。

(节选自柳宗元《小石潭记》)

(二)顺宗即位,王叔文、韦执谊用事①,尤奇待②宗元,与监察吕温密引禁③中,与

之图事。叔文欲大用之,会居位不久,叔文败,与同辈七人俱贬。宗元为邵州

刺史,在道,再贬永州司马。既罹窜逐④,涉履蛮瘴⑤,崎岖堙厄⑥,蕴⑦骚人之郁悼,

写情叙事,动必以文。为骚文十数篇,览之者为之凄恻。

(节选自《旧唐书·卷一百六十》)

[注]????①用事:执掌政权。②奇待:器重礼遇。③禁:宫禁,帝王的住处。④罹

窜逐:遭遇放逐。⑤涉履蛮瘴:经历蛮地瘴疠之苦。⑥堙(yīn)厄:道路艰险。

⑦蕴:积聚。

1.下面各组句子中,加点词语意思相同的一项是(2分)?( D )

A.闻? B.出?

C.游? D.环?

解析????A.听到/出名,有名望。B.露出/在国外。C.游动/游玩。D.环绕。

2.把语段(一)中画横线的句子翻译成现代汉语。(2分)

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。

译文:向小石潭的西南方望去,(溪水)像北斗星那样曲折,像蛇那样蜿蜒前行,

时隐时现。

解析 西南,名词作状语,向西南;而,表修饰,不译。斗、蛇,名词作状语,像北

斗星那样,像蛇蜿蜒爬行那样;明灭,指或隐或现。

3.语段(一)是怎样从侧面写出小石潭水“清”的特点的?请结合相关内容具

体分析。(3分)

答:①可以看到潭底的整块石头,写出了水的清澈。②水中鱼儿像在空中游

动,写出了水的清澈。③日光直照到潭底,石上有鱼的影子,写出了水的清

澈。(意思对即可)

解析 从石、鱼、日光三方面来概括,并写清楚这些景物在水中的特点。

4.结合语段(一)(二)的内容,分条概括语段(一)作者感到“凄神寒骨”的原

因。(3分)

答:①参与王叔文政治改革失败后被贬。②被贬之地荒远。③小石潭环境凄

清。(意思对即可)

解析????“凄神寒骨”包含两个方面,一方面是环境的凄清,另一方面是心境

的凄凉。环境方面扣住小石潭本身的特点来写;心境方面扣住一再被贬的遭

遇来写。

[参考译文]

(二)唐顺宗即位后,王叔文、韦执谊执掌朝政,两人尤其器重柳宗元。他和监

察御史吕温一起被秘密召入宫中,一起商讨国家革新大事。王叔文想重用柳

宗元,但适逢任职不久,王叔文失败。柳宗元与七名同辈一同被贬。柳宗元被

贬为邵州刺史,在赴任途中,又再次被贬为永州司马。柳宗元已经遭遇放逐,

又经历蛮荒之地瘴疠之苦,身处崎岖阻塞的环境,内心积聚骚人抑郁的情怀,

所以抒情叙事,只要动笔就一定写成文章。他写了十多篇骚体文,读过的人都

为之凄婉感伤。

五、(2016河南改编,16—19)阅读下面两个语段,回答问题。(10分)

(一)世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祗

(只)辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石。食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千

里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无

马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也。

(《马说》)

(二)《诗》曰:“济济多士,文王以宁。”孔子曰:“十室之邑,必有忠信。”

非虚言也。陛下秉①四海之众,曾亡柱干②之固守于四境?殆③开之不广,取之不

明,劝之不笃。《传》曰:“土之美者善养禾,君之明者善养士。”中人④皆可

使为君子。诏书进贤良,赦小过,无求备,以博聚英俊⑤。

(节选自《汉书》)

[注]????①秉:执掌。②柱干:比喻担当重任的人。③殆:大概。④中人:中等资

质的人。⑤英俊:杰出人物。

1.下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是(2分)?( B )

A.名?

B.足?

C.道

D.通

解析 A.名贵的/命名。B.充足。C.方法/学说。D.明白/贯通。

2.把语段(一)中画横线的句子翻译成现代汉语。(3分)

马之千里者,一食或尽粟一石。食马者不知其能千里而食也。

译文:千里马吃一顿(次)有时(或许)能吃完一石粮食。喂马的人不知道要根

据它能日行千里的本领来喂养它。

解析 翻译时要做到语句通顺、语意完整,关键词要译出。句中的第一个

“食”读shí,意思为“吃”;后两个“食”读sì,通“饲”,意思为“喂养”;

“或”的意思为“有时”。

3.“也”常表示某种语气,同时暗含情感。结合语段(一)第一段的内容,说说

其结尾的“也”字暗含了作者什么样的情感。(2分)

答:对千里马被埋没的痛惜(不平)之情。(意思对即可)

解析 “祗(只)辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间”写出了千里马的悲惨

遭遇,所以这里的“也”表达的是“对千里马被埋没的痛惜之情”。

4.根据语段(一)和语段(二)的内容,用自己的话填空。(3分)

两个语段都在谈人才问题,都认为社会上有人才。人才怎样才能不被埋没?

语段(一)用托物寓意的写法,强调①统治者应善于发现人才;语段(二)用

②道理论证(引用论证)的论证方法,强调③统治者应采取措施,招纳贤士(意思对即可)。

解析 语段(一)采用托物寓意的手法,借“说马”来谈人才的发现和任用

问题。语段(二)引用《诗》和《传》中的话,运用了道理(引用)论证的方法;

由“诏书进贤良,赦小过,无求备,以博聚英俊”来看,强调的是“统治者应采

取措施,招纳贤士”。

[参考译文]

(二)《诗经》说:“因为有众多的贤士,文王得以安享天下。”孔子说:“只有

十家的小邑,也一定有忠信之人。”这些都是实话。陛下执掌天下这么多的

人,怎么会没有栋梁之材可以固守四境呢?大概在于人才仕进之路开得不广,

选拔任用的标准不清楚,勉励得又不切实。《传》说:“好的土质善于养育禾

苗,圣明的君主善于供养人才。”中等资质的人都可以让他们成为君子。陛

下应下诏书选拔贤良,赦免小的过错,不要求全责备,从而广聚英才。

考点一 理解常用文言实词在文中的含义

常考题型

1.解释下面加点的词语。

2.下面词语解释不正确的一项是( )

3.下面各组句子中,加点词语意思相同(或不相同)的一项是( )

课堂互动

备考指导

1.对于课内文言文。

(1)准确识记重点课文下面的注释,尤其是一些特殊实词;(2)必须结合具体的

语境来理解词义;(3)注意文言实词的四种情况,即通假字、古今异义、一词

多义和词类活用;(4)对重点课文要做好知识梳理,并与同类文章进行对比,以

此加强记忆。

2.对于课外文言文。

(1)利用课内积累的实词,理解课外文言文中的词语;(2)根据语境推测实词的

含义;(3)利用文章下面的注释来理解词语。

方法技巧

1.加字法。

古代汉语以单音节词为主。想要把古代汉语中的一些单音节词译成现代汉

语,就需要把这些单音节词变为双音节词或多音节词。实现这种变化的最直

接的方法就是加字法,即在单音节词的前面或后面加上最贴近原词意思的

字。

2.换字法。

换字法就是用现代汉语中的字词来调换文言文中对应的某个词,并能表达相

同的意思。

3.字形分析法。

从造字方法上看,有许多汉字是形声字。形声字是由形旁和声旁构成,通过分

析形声字的形旁(或有表意作用的声旁),就可以得出字的含义。因此,在翻译

实词时,也可以通过分析它的字形来把握它的意义。

4.成语推敲法。

成语推敲法就是借助与实词相关的成语的意思来推敲实词的词义。成语结

构固定沿袭使用的固定短语,词义随时间的推移很少发生改变。因此,当我们

要解释某个实词时,可以先联想与之有关的成语,再根据这个成语的意思,推

敲出该实词的词义。

考点二 辨析常见的虚词的意义与用法

常考题型

1.解释下面加点的词语。

2.下面句中加点词的意义和用法相同(或不同)的一项是( )

3.解释下面加点词语及其用法。

备考指导

1.掌握常用的文言虚词。考查重点一般是“之”“其”“而”“于”

“以”等几个常见的文言虚词。

2.对教材中出现的常用的文言虚词一定要在意义和用法上弄清弄懂,并能举

一反三在其他文言文中也能准确辨析。这样才能形成将课内学习到的文言

虚词运用到课外文言文中的能力。

方法技巧

1.从语法结构入手。

在不同的句子中,虚词所在的位置是不同的,所起的作用也不同。句子的结构

是固定的,什么词充当句子的什么成分也是固定的,只要分析出词的用法,那

么词的意义也就明白了。

2.从用词造句规律入手。

文言文用词造句有一定的规律。如“以”表示后一行动是前一行动的目的

时用作连词;“以”表示“因为”“拿,用”“在……时候”等含义时,用作

介词。有些虚词是构成特殊文言句式的标志词,如“为”表示被动,“之”表

示宾语前置,等等。

3.结合上下文的语境。

文言文中的许多虚词都有多种用法。我们在阅读文言文时,必须结合具体语

言环境去理解虚词的用法。

4.结合具体语句进行归纳整理。

初中阶段应掌握的常见的文言虚词有“之”“于”“以”“其”“而”等,

我们要掌握这些文言虚词的常见用法,并结合不同课文的具体语句进行归纳

整理。

考点三 理解并翻译文言文句子

常考题型

1.把语段中画横线的句子翻译成现代汉语。

2.下列对文中画线句子的翻译,正确的一项是( )

备考指导

1.翻译句子应以直译为主,意译为辅。需要意译的句子也应在直译的基

础上意译。先把句中关键字词的意思译出来,尽量做到字字落实;再连词成

句,将句子的大致意思写出来。

2.文言文中有些特殊句式(如判断句、省略句、倒装句等)和现代汉语的句式

不一样,翻译时要注意转换形式。

3.记住翻译口诀:通读全文,领会大意;句不离文,词不离句;联想推敲,辨别仔

细;字字落实,坚持直译;补充省略,调整词序;专有名词,不必翻译;语句通畅,忠

于原意。

方法技巧

翻译文言文句子,一般采用“六字法”:留、移、补、换、缩、删。

“留”,就是保留。凡是古今意义相同的词以及古代的人名、地名、物名、

官名、国号、年号等,翻译时可保留不变。

“移”,就是调整、移动。把古代汉语的句式调整为现代汉语的句式,以便符

合现代汉语表达习惯。

“补”,就是增补。补出省略的成分或语句。

“换”,就是替换。用现代词汇替换古代词汇。

“缩”,就是压缩,文言文中的有些句子,为了增强气势,故意使用繁笔,在翻译

时应注意压缩。

“删”,就是删除。删掉不需要译出的文言虚词。

同时,翻译文言文句子的基本要求是“信”“达”“雅”。所谓“信”,就是

要求能够准确表达原文的内容,做到不歪曲,不遗漏,不随意增删;所谓“达”,

就是要求译文明白通畅,符合现代汉语的表达习惯;所谓“雅”,就是要求译

文的遣词造句比较考究,能体现原文的语言特色。

考点四 梳理内容并归纳要点

常考题型

1.请结合文段内容回答问题。

2.下列说法与文章内容不符的一项是( )

答题步骤

第一步:审读题目,明确要求。这是答题的关键,为我们提供了提取信息

的目标和方向。

第二步:细读文本,分析归类。要弄清楚文章(文段)写了“何人何事”,事属

“何类何质”,为筛选打好基础。

第三步:按照要求,甄别判断。对于信息进行归类、提取和概括。

方法技巧

1.读题干,找区域。

认真阅读题干,明确答题要求,在文段中找出或圈定题干所涉及的段落、语

句,再进行概括与分析。

2.辨文体,明背景。

一般情况下,文体不同,写作的倾向也会不同。叙事性文体,主要表现人物性

格和品行;议论性文体,侧重展示观点和道理;抒情性文体,侧重情感的流露。

阅读时,还应联系写作背景来揣摩写作意图,把握文章主旨。

3.理思路,分层次。

即结合文章的写作思路和层次结构来归纳内容要点,概括中心意思。

4.“摘拼析”,巧表达。

“摘”是摘录法,指直接摘录文章(文段)中相关的词句作答的方法;“拼”是

拼接法,指将分散在文章(文段)各处的词句有机地拼接起来的方法;“析”是

分析法,即对相关的内容进行整合分析的方法。

考点五 划分节奏、准确断句

常考题型

1.用“/”给文中画线句子(或下面句子)断句。(限断×处)

2.标出朗读节奏。(只标×处)。

3.下面对文中句子朗读节奏划分正确(或有误)的一项是( )

答题步骤

第一步:认真阅读题干,明确答题要求。

第二步:细读文本,找到断句的突破口,即标志性词语。

第三步:仔细核对,看断句后能否解释清楚、通畅。

方法技巧

1.抓标志性词语。

①抓句首关联词。“且”“虽”“因”“故”等放在句子的开头,在这些词

后应稍加停顿。

②抓句首发语词。“至若”“夫”“若夫”“盖”“然”“其”等放在句

子的开头,在这些词后应稍加停顿。

③抓句首时间词。如“顷之”“未几”“已而”“俄而”等,也可以帮助断

句。

④抓句末语气词。“也”“矣”“哉”“乎”“焉”“兮”“耳”“耶”

等,后面可断句。

⑤抓疑问词。“何”“胡”“安”“奚”“焉”“孰”等词所以在语句一

般为疑问句。可据此进行断句。

2.抓句中的固定结构。

“……者……也”是典型的判断句式;“不亦……乎”“其……乎”等是反

问句式;“为……所”“见……于”等是被动句式。掌握了固定结构,有利于

断句。

3.抓句子的修辞手法。

文言文有时会用对偶、排比、反复,我们可以利用这些修辞,进行断句。

4.抓人物的对话。

文言文表示人物语言开始的标志多为“曰”“云”一类词语。根据这种现

象,对那些对话较多的文言文,就能轻易地进行断句了。但要注意的是,有的

对话中带有引文,而有的文章中的对话不光省略了说话人,就连“曰”这类词

语也省略了,断句时就需要谨慎。

5.抓古代文化常识。

断句时,要注意分清人名、地名、朝代、年代、官职名称等专有名词。因为

它们都是专有名词,不可将其当作普通名词看待,否则,断句时就会出错。

考点六 比较阅读与探究异同

常考题型

1.……,请结合语段(一)(二)的内容具体分析。

2.……,请结合语段(一)(二)的内容分条概括。

3.结合语段(一)(二)内容,具体分析……的原因。

答题步骤

第一步:通读题中给出的所有语段,理解每个语段的内容。

第二步:分清主次,对课外语段,了解大致的意思、主要的写作手法即可;应将

课内语段作为重点。

第三步:按照题干要求,从给出的语段中找出共同点和不同点,然后结合内容

具体分析(要从语段中找出依据)。

方法技巧

1.比较主旨情感异同。

对主旨情感的把握,首先要融入文中,捕捉或微妙,或含蓄的情感;然后要抓住

重点语句追问作者的创作意图和言外之意;最后再对比区分两个语段中相同

或不同的思想感情。注意以下几点:议论抒情是重点,文章首尾须看清,人生

经历要联系。

2.评价人物性格异同。

概括或评价人物形象,要善于把握事件,在事件的前因后果中,剖析人物言行,

由事到人地进行概括和评价。即概括事件窥个性,语言描写露性情,察言观色

评性格。分析各个语段的人物形象之后,将人物进行比较,寻找他们性格的异

同之处。

3.比较基本内容异同。

对不同文言文语段的基本内容(观点、事件、段意、人物形象等)进行比较

分析,是比较阅读的难点。应先找出关键性信息,然后进行概括和比较。

4.比较写作手法的异同。

对写作手法及艺术特色的异同的比较,拥有扎实的语文功底是首要条件。在

判断出基本的写作手法后,依照要求找出相同点,求同之余,再回过头来找寻

“异”,在梳理异同中完成比较。

感知中考

感知考情

一、2011—2020年中考文言文阅读考查情况

序号

篇目

册数

考查年份

真题卷考情

1

《论语》十二章

七上

2

《陋室铭》

七下

3

《爱莲说》

七下

4

《河中石兽》

七下

课标新增篇目

5

《三峡》

八上

6

《答谢中书书》

八上

课标新增篇目

7

《记承天寺夜游》

八上

8

《富贵不能淫》

八上

2020

2020年全文,10分

9

《生于忧患,死于

安乐》

八上

10

《桃花源记》

八下

2013

2013年第1—3段,1

0分

11

《小石潭记》

八下

2017、2011

2017年第1—4段,1

0分

2011年第1—4段,1

1分

12

《庄子》一则

(《北冥有鱼》)

八下

课标新增篇目

13

《虽有嘉肴》

八下

课标新增篇目

续表

14

﹡《马说》

八下

2016

2016年全文,10分

15

《岳阳楼记》

九上

2018

2018年第2—4段,1

0分

16

《醉翁亭记》

九上

17

﹡《湖心亭看

雪》

九上

课标要求篇目

18

《鱼我所欲也》

九下

19

《送东阳马生

序》

九下

20

《曹刿论战》

九下

2015

2015年全文,10分

续表

21

﹡《邹忌讽齐王

纳谏》

九下

2012

2012年第2、3段,1

0分

22

《出师表》

九下

2019

2014

2019年第6—8段,1

0分

2014年第1、2、5

段,11分

23

★《列子》一则

(《伯牙善鼓琴》)

部编版教材无

课标新增篇目

注:表中“*”为部编版教材自读课文。“★”为部编版教材未选课文。

续表

二、命题规律及备考建议

命题规律

多年来,文言文阅读一直是河南中考语文试题中的一个重要内容,考查的重点篇目在2020年按照《义务教育语文课程标准(2011年版)》规定,共有23篇(《孟子三则》分开计)。试题中出现的材料以“课内+课外”对比阅读的形式出现。材料之间或内容,或作者,或主旨,或写法有关联点。总分值通常为10分,一般设4道小题。在题型设置上,常以表述性简答题和选择题组合的形式出现。主要考查理解常见文言实词在文中的含义;理解并翻译文言文语句;理解文本内容和其中蕴含的思想感情;理解文章的写作技巧;课内向课外迁移拓展的能力;等等。

备考建议

2021年中考是部编版教材使用后的第二次中考,文言文的考查篇目继续稳定在23篇。中考仍会延续2020年的考查形式、题量和分值。考查内容除了常见考点外需要注意一些开放性试题。同时,近年来没有单独考查过虚词的解释,也没有考查过断句,而且近三年考查的课内文言文在五年内没有重复考查过,这些现象都应引起重

视。

感知真题

一、(2020河南,14—17)阅读下面两个语段,回答问题。(10分)

(一)景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下

熄。”

孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,

母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’以顺为正者,妾

妇之道也。居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不

得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫。”

(节选自《孟子》)

(二)何易于为益昌令。盐铁官榷取茶利①,诏下,所在②毋敢隐。易于视诏书曰:

“益昌人不征茶且不可活,矧③厚赋毒之乎?”命吏阁诏④,吏曰:“天子诏何敢

拒?吏坐死,公得免窜⑤邪?”对曰:“吾敢爱一身,移暴于民乎?亦不使罪尔

曹。”即自焚之。观察使素贤之,不劾也。

(节选自《新唐书·何易于传》)

[注]????①榷取茶利:通过对茶实行专管专卖而谋利。榷(què),专卖。②所在:这

里指盛产茶叶的地方。③矧(shěn):况且,何况。④阁诏:搁置诏书。⑤窜:这

里指被流放。

1.解释下面加点词语在句中的意思。(2分)

(1)丈夫之冠也 冠:行冠礼

(2)得志,与民由之 由:遵从

解析 本题考查对文言词语的理解能力。(1)“冠”名词活用作动词,意思

是“行冠礼”,古时男子二十岁行冠礼,表示成年。(2)“由”和“身不由

己”中的“由”意思相同。

2.把语段(一)中画横线的句子翻译成现代汉语。(2分)

一怒而诸侯惧,安居而天下熄。

译文:他们一发怒,诸侯就都害怕;他们安静下来,天下就平安无事。

解析 本题考查对文言语句的翻译能力。“安居”指安定地居住、生活;

“天下熄”指战争停息,天下太平。翻译时要做到语意准确,语句通顺。

3.善用修辞增强雄辩力量是孟子散文的突出特点,请结合语段(一)第二段的

内容简要分析。(4分)

答:①使用反问,以不可辩驳的语气否定景春的观点。②使用排比(反复),阐明

大丈夫的精神实质及特点,义正词严,气势磅礴。

解析 本题考查分析文言文语言风格的能力。语段(一)第二段开头连用反

问句,驳斥了景春的观点;“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”运用了排

比,阐明了大丈夫的含义。要指出修辞方法并结合具体内容分析。

4.根据你对语段(一)中“大丈夫”的理解,你认为语段(二)中的何易于能否称

得上“大丈夫”?请结合他的所作所为简要分析。(2分)

答:能。①为茶民和小吏着想,讲仁德,有仁心。②焚诏(抗诏),不惧权势。

解析 本题考查对人物形象的分析能力。文中的何易于为了保护百姓而

搁置诏书;为了不使手下受连累,亲自烧掉诏书,承担了所有责任。答题时要

结合何易于做的两件事,以及孟子关于大丈夫品质的论述来分析。

[参考译文]

何易于担任益昌县令。盐铁官通过对茶实行专管专卖而谋利,皇帝的诏书发

下,凡是盛产茶叶的地方(的官员),没有敢押下诏书不照办的。何易于看了诏

书说:“益昌不征收茶税,百姓还没法活命,何况再增加赋税毒害百姓呢!”他

命令属吏搁置诏书(不去理会)。属吏说:“天子的诏书谁敢拒绝?我们这些属

吏会因此而获死罪,大人难道能逃脱被流放的刑罚吗?”何易于回答说:“我

怎敢爱惜自己,而危害一方的百姓呢?我也不会使你们获罪。”于是他亲手

烧掉了诏书。观察使平时就很欣赏他的耿直爱民,所以没有上奏追究这件事。

二、(2019河南,15—18)阅读下面两个语段,回答问题。(10分)

(一)臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑

鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱

驰。后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。

先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤

先帝之明,故五月渡泸,深入不毛。今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北定中

原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职

分也。至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、祎、允之任也。

愿陛下托臣以讨贼兴复之效;不效,则治臣之罪,以告先帝之灵。若无兴德之

言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎。陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅

言,深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。今当远离,临表涕零,不知所言。

(节选自诸葛亮《出师表》)

(二)诸葛孔明千载人,其用兵行师,皆本于仁义节制,自三代以降①,未之有也。

盖其操心制行②,一出于诚,生于乱世,躬耕陇亩,使无徐庶之一言,玄德之三顾,

则苟全性命,不求闻达必矣。其始见玄德,论曹操不可与争锋,孙氏③可与为援

而不可图,唯荆、益可以取,言如蓍龟④,终身不易。

(节选自洪迈《容斋随笔》)

[注]????①三代以降:夏商周三代以来。②操心制行:思虑行动。③孙氏:孙权。

④言如蓍(shī)龟:(这些)论断像蓍占、龟卜(一样准确)。

1.下面各组句子中,加点词语意思相同的一项是(2分)?( D )

A.闻? B.明

C.足? D.谋?

解析 A.有名望/听见。B.英明/明亮。C.充足/值得。D.谋议。

?

2.把语段(一)中画横线的句子翻译成现代汉语。(2分)

由是感激,遂许先帝以驱驰。

译文:因此感奋激发(有所感而情绪激动),就答应为先帝奔走效劳。

解析 本题考查翻译文言文语句的能力。翻译时要做到语句通顺,省略的

成分要补充出来。注意重点词语“由是”“遂”“驱驰”的翻译。

3.语段(一)作者追述先帝三顾茅庐、自己临危受命和先帝临终托孤三件事,

抒发了怎样的感情?(3分)

答:①对先帝的感激之情。②对刘备父子的忠心。③兴复汉室的决心。(意

思对即可)

解析 三件事表达的感情各不相同,要分点作答。第一段由“由是感激”

可知表达的是感激之情;第二段由“此臣所以报先帝而忠陛下之职分也”可

以看出,主要表达的是自己的忠心;第三段由“愿陛下托臣以讨贼兴复之效;

不效,则治臣之罪,以告先帝之灵”可以看出,他主动请战,表达的是决心。

4.结合两个语段,用自己的话简要概括诸葛亮被称为“千载人”的原因。(3分)

答:①颇具政治远见。②忠心赤诚。③感恩图报。④治国有方。⑤用兵仁

义。(答出任意三点,意思对即可)

解析 本题考查分析人物形象的能力。语段(一),《出师表》中“今南方

已定,兵甲已足……还于旧都”表现了诸葛亮的政治远见;“此臣所以报先帝

而忠陛下之职分也”“愿陛下托臣以讨贼兴复之效;不效,则治臣之罪,以告

先帝之灵”表现的是其忠心赤诚,以及对先帝的知恩图报;由他对文臣武将的

合适安排,可见他治国有方。语段(二),由“其用兵行师,皆本于仁义节制”可

知,他用兵仁义。

[参考译文]

(二)诸葛孔明是千载伟人,他用兵行军、指挥作战,都以仁义之道为本,这是自

夏商周三代以来未曾有过的。他的思虑行动,一概出于对刘备和恢复汉室事

业的忠诚。他生在乱世,亲自种田谋生,假使没有徐庶一句话的推荐、玄德三

顾茅庐的热忱,那么他苟且保全性命、不求扬名显达是一定的了。诸葛亮在

隆中第一次会见玄德,纵论天下大势时,就提出不可与曹操较量高低,对孙权

也只可相互支援,不可图谋,只有荆州、益州可以夺取。这些论断像蓍占、龟

卜一样准确,终其一生的政治经历看,真是不容变更之论。

三、(2018河南,14—17)阅读下面两个语段,回答问题。(10分)

(一)予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖。衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯;朝晖

夕阴,气象万千。此则岳阳楼之大观也,前人之述备矣。然则北通巫峡,南极

潇湘,迁客骚人,多会于此,览物之情,得无异乎?

若夫淫雨霏霏,连月不开,阴风怒号,浊浪排空;日星隐曜,山岳潜形;商旅不行,

樯倾楫摧;薄暮冥冥,虎啸猿啼。登斯楼也,则有去国怀乡,忧谗畏讥,满目萧然,

感极而悲者矣。

至若春和景明,波澜不惊,上下天光,一碧万顷;沙鸥翔集,锦鳞游泳;岸芷汀兰,

郁郁青青。而或长烟一空,皓月千里,浮光跃金,静影沉璧,渔歌互答,此乐何极!

登斯楼也,则有心旷神怡,宠辱偕忘,把酒临风,其喜洋洋者矣。

(节选自范仲淹《岳阳楼记》)

(二)登南昌滕王阁,赣大水西来注北,阁与水称,杰①然大观。然不若武昌黄鹤

楼。虽水与滕王来去不殊②,而楼制工巧奇丽,立黄鹄矶上,且三面临水,又西对

晴川楼、汉阳城为佳。总之又不如岳州岳阳楼。君山一发,洞庭万顷,水天一

色,杳无际涯,非若滕王、黄鹤眼界③可指,故其胜为最,三楼皆西向,岳阳更雄。

(节选自王士性《广游志》)

[注]????①杰:高大。②殊:差别。③眼界:视力所能看到的范围。

1.下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是(2分)?( B )

A.此则岳阳楼之大观也 大观:雄伟景象。

B.阴风怒号,浊浪排空 排空:一扫而空。

C.薄暮冥冥,虎啸猿啼 薄暮:傍晚时分。

D.沙鸥翔集,锦鳞游泳 锦鳞:美丽的鱼。

解析 “排空”是“冲向天空”的意思。

2.把语段(一)中画横线的句子翻译成现代汉语。(2分)

予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖。

译文:我看那巴陵郡的美好景色,全在洞庭湖上。

解析 本题考查对文言文句子的翻译能力。翻译时要做到语意准确,语句

通顺流畅,句中的关键词不能漏译。本句中注意“予”“胜状”“一湖”等

词语的准确翻译。

3.语段(一)中,迁客骚人的“悲”从何而来?请简要分析。(2分)

答:看到阴惨可怖的景象,联想到自己身在异乡、人生坎坷,于是心生悲情。

(意思对即可)

解析 本题考查对文章内容的理解分析能力。阅读语段(一)可知,此处问

“悲”从何而来,答案可以从语段(一)的前两段提取概括。第二段的景物描

写体现出景象之阴森凄凉,“迁客”“商旅”“去国怀乡”等体现出身在异

乡之悲。

4.语段(二)是怎样写岳阳楼的?它写岳阳楼的目的与语段(一)有什么不同?(4分)

答:第一问:用滕王阁、黄鹤楼层层铺垫,衬托岳阳楼。

第二问:语段(二)目的就在岳阳楼本身,意在突出岳阳楼景最美、楼最雄。语

段(一)目的不在岳阳楼本身,而是由岳阳楼引起下文,表达作者的情感。(意思

对即可)

解析 语段(二)在描写岳阳楼之前,先描写滕王阁、黄鹤楼,并说滕王阁不

如黄鹤楼,黄鹤楼不如岳阳楼,由此可以推断其用了衬托的写作手法。至于语

段(二)与语段(一)写岳阳楼的目的有何不同,可根据其内容进行分析。语段

(二)写岳阳楼胜景本身,而语段(一)在写岳阳楼胜状的同时,又抒写了览物之情。

[参考译文]

(二)登上南昌滕王阁,看到赣江水势滔滔,自西奔流而来又转而流向北面,滕王

阁与江水特别相称,显得雄伟高大。然而却不如武昌的黄鹤楼。黄鹤楼与滕

王阁虽然在水方面没有什么差别,而黄鹤楼的建筑工艺精致巧妙奇特壮丽,立

于黄鹄矶上,并且三面环水,西面又正对晴川楼、汉阳城绝好的位置。总起来

看,又不如岳州岳阳楼。君山青翠,洞庭湖水天相接,浑然一色,浩瀚无边,不是

滕王阁、黄鹤楼视力所能看到的范围可以相比的,所以岳阳楼的景观是最壮

美的,三座楼都面向西,岳阳楼更雄伟些。

四、(2017河南,14—17)阅读下面两个语段,回答问题。(10分)

(一)从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。伐竹取道,下见

小潭,水尤清冽。全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。青树

翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。佁然不动,俶尔远逝,

往来翕忽。似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,

乃记之而去。

(节选自柳宗元《小石潭记》)

(二)顺宗即位,王叔文、韦执谊用事①,尤奇待②宗元,与监察吕温密引禁③中,与

之图事。叔文欲大用之,会居位不久,叔文败,与同辈七人俱贬。宗元为邵州

刺史,在道,再贬永州司马。既罹窜逐④,涉履蛮瘴⑤,崎岖堙厄⑥,蕴⑦骚人之郁悼,

写情叙事,动必以文。为骚文十数篇,览之者为之凄恻。

(节选自《旧唐书·卷一百六十》)

[注]????①用事:执掌政权。②奇待:器重礼遇。③禁:宫禁,帝王的住处。④罹

窜逐:遭遇放逐。⑤涉履蛮瘴:经历蛮地瘴疠之苦。⑥堙(yīn)厄:道路艰险。

⑦蕴:积聚。

1.下面各组句子中,加点词语意思相同的一项是(2分)?( D )

A.闻? B.出?

C.游? D.环?

解析????A.听到/出名,有名望。B.露出/在国外。C.游动/游玩。D.环绕。

2.把语段(一)中画横线的句子翻译成现代汉语。(2分)

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。

译文:向小石潭的西南方望去,(溪水)像北斗星那样曲折,像蛇那样蜿蜒前行,

时隐时现。

解析 西南,名词作状语,向西南;而,表修饰,不译。斗、蛇,名词作状语,像北

斗星那样,像蛇蜿蜒爬行那样;明灭,指或隐或现。

3.语段(一)是怎样从侧面写出小石潭水“清”的特点的?请结合相关内容具

体分析。(3分)

答:①可以看到潭底的整块石头,写出了水的清澈。②水中鱼儿像在空中游

动,写出了水的清澈。③日光直照到潭底,石上有鱼的影子,写出了水的清

澈。(意思对即可)

解析 从石、鱼、日光三方面来概括,并写清楚这些景物在水中的特点。

4.结合语段(一)(二)的内容,分条概括语段(一)作者感到“凄神寒骨”的原

因。(3分)

答:①参与王叔文政治改革失败后被贬。②被贬之地荒远。③小石潭环境凄

清。(意思对即可)

解析????“凄神寒骨”包含两个方面,一方面是环境的凄清,另一方面是心境

的凄凉。环境方面扣住小石潭本身的特点来写;心境方面扣住一再被贬的遭

遇来写。

[参考译文]

(二)唐顺宗即位后,王叔文、韦执谊执掌朝政,两人尤其器重柳宗元。他和监

察御史吕温一起被秘密召入宫中,一起商讨国家革新大事。王叔文想重用柳

宗元,但适逢任职不久,王叔文失败。柳宗元与七名同辈一同被贬。柳宗元被

贬为邵州刺史,在赴任途中,又再次被贬为永州司马。柳宗元已经遭遇放逐,

又经历蛮荒之地瘴疠之苦,身处崎岖阻塞的环境,内心积聚骚人抑郁的情怀,

所以抒情叙事,只要动笔就一定写成文章。他写了十多篇骚体文,读过的人都

为之凄婉感伤。

五、(2016河南改编,16—19)阅读下面两个语段,回答问题。(10分)

(一)世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祗

(只)辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石。食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千

里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无

马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也。

(《马说》)

(二)《诗》曰:“济济多士,文王以宁。”孔子曰:“十室之邑,必有忠信。”

非虚言也。陛下秉①四海之众,曾亡柱干②之固守于四境?殆③开之不广,取之不

明,劝之不笃。《传》曰:“土之美者善养禾,君之明者善养士。”中人④皆可

使为君子。诏书进贤良,赦小过,无求备,以博聚英俊⑤。

(节选自《汉书》)

[注]????①秉:执掌。②柱干:比喻担当重任的人。③殆:大概。④中人:中等资

质的人。⑤英俊:杰出人物。

1.下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是(2分)?( B )

A.名?

B.足?

C.道

D.通

解析 A.名贵的/命名。B.充足。C.方法/学说。D.明白/贯通。

2.把语段(一)中画横线的句子翻译成现代汉语。(3分)

马之千里者,一食或尽粟一石。食马者不知其能千里而食也。

译文:千里马吃一顿(次)有时(或许)能吃完一石粮食。喂马的人不知道要根

据它能日行千里的本领来喂养它。

解析 翻译时要做到语句通顺、语意完整,关键词要译出。句中的第一个

“食”读shí,意思为“吃”;后两个“食”读sì,通“饲”,意思为“喂养”;

“或”的意思为“有时”。

3.“也”常表示某种语气,同时暗含情感。结合语段(一)第一段的内容,说说

其结尾的“也”字暗含了作者什么样的情感。(2分)

答:对千里马被埋没的痛惜(不平)之情。(意思对即可)

解析 “祗(只)辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间”写出了千里马的悲惨

遭遇,所以这里的“也”表达的是“对千里马被埋没的痛惜之情”。

4.根据语段(一)和语段(二)的内容,用自己的话填空。(3分)

两个语段都在谈人才问题,都认为社会上有人才。人才怎样才能不被埋没?

语段(一)用托物寓意的写法,强调①统治者应善于发现人才;语段(二)用

②道理论证(引用论证)的论证方法,强调③统治者应采取措施,招纳贤士(意思对即可)。

解析 语段(一)采用托物寓意的手法,借“说马”来谈人才的发现和任用

问题。语段(二)引用《诗》和《传》中的话,运用了道理(引用)论证的方法;

由“诏书进贤良,赦小过,无求备,以博聚英俊”来看,强调的是“统治者应采

取措施,招纳贤士”。

[参考译文]

(二)《诗经》说:“因为有众多的贤士,文王得以安享天下。”孔子说:“只有

十家的小邑,也一定有忠信之人。”这些都是实话。陛下执掌天下这么多的

人,怎么会没有栋梁之材可以固守四境呢?大概在于人才仕进之路开得不广,

选拔任用的标准不清楚,勉励得又不切实。《传》说:“好的土质善于养育禾

苗,圣明的君主善于供养人才。”中等资质的人都可以让他们成为君子。陛

下应下诏书选拔贤良,赦免小的过错,不要求全责备,从而广聚英才。

考点一 理解常用文言实词在文中的含义

常考题型

1.解释下面加点的词语。

2.下面词语解释不正确的一项是( )

3.下面各组句子中,加点词语意思相同(或不相同)的一项是( )

课堂互动

备考指导

1.对于课内文言文。

(1)准确识记重点课文下面的注释,尤其是一些特殊实词;(2)必须结合具体的

语境来理解词义;(3)注意文言实词的四种情况,即通假字、古今异义、一词

多义和词类活用;(4)对重点课文要做好知识梳理,并与同类文章进行对比,以

此加强记忆。

2.对于课外文言文。

(1)利用课内积累的实词,理解课外文言文中的词语;(2)根据语境推测实词的

含义;(3)利用文章下面的注释来理解词语。

方法技巧

1.加字法。

古代汉语以单音节词为主。想要把古代汉语中的一些单音节词译成现代汉

语,就需要把这些单音节词变为双音节词或多音节词。实现这种变化的最直

接的方法就是加字法,即在单音节词的前面或后面加上最贴近原词意思的

字。

2.换字法。

换字法就是用现代汉语中的字词来调换文言文中对应的某个词,并能表达相

同的意思。

3.字形分析法。

从造字方法上看,有许多汉字是形声字。形声字是由形旁和声旁构成,通过分

析形声字的形旁(或有表意作用的声旁),就可以得出字的含义。因此,在翻译

实词时,也可以通过分析它的字形来把握它的意义。

4.成语推敲法。

成语推敲法就是借助与实词相关的成语的意思来推敲实词的词义。成语结

构固定沿袭使用的固定短语,词义随时间的推移很少发生改变。因此,当我们

要解释某个实词时,可以先联想与之有关的成语,再根据这个成语的意思,推

敲出该实词的词义。

考点二 辨析常见的虚词的意义与用法

常考题型

1.解释下面加点的词语。

2.下面句中加点词的意义和用法相同(或不同)的一项是( )

3.解释下面加点词语及其用法。

备考指导

1.掌握常用的文言虚词。考查重点一般是“之”“其”“而”“于”

“以”等几个常见的文言虚词。

2.对教材中出现的常用的文言虚词一定要在意义和用法上弄清弄懂,并能举

一反三在其他文言文中也能准确辨析。这样才能形成将课内学习到的文言

虚词运用到课外文言文中的能力。

方法技巧

1.从语法结构入手。

在不同的句子中,虚词所在的位置是不同的,所起的作用也不同。句子的结构

是固定的,什么词充当句子的什么成分也是固定的,只要分析出词的用法,那

么词的意义也就明白了。

2.从用词造句规律入手。

文言文用词造句有一定的规律。如“以”表示后一行动是前一行动的目的

时用作连词;“以”表示“因为”“拿,用”“在……时候”等含义时,用作

介词。有些虚词是构成特殊文言句式的标志词,如“为”表示被动,“之”表

示宾语前置,等等。

3.结合上下文的语境。

文言文中的许多虚词都有多种用法。我们在阅读文言文时,必须结合具体语

言环境去理解虚词的用法。

4.结合具体语句进行归纳整理。

初中阶段应掌握的常见的文言虚词有“之”“于”“以”“其”“而”等,

我们要掌握这些文言虚词的常见用法,并结合不同课文的具体语句进行归纳

整理。

考点三 理解并翻译文言文句子

常考题型

1.把语段中画横线的句子翻译成现代汉语。

2.下列对文中画线句子的翻译,正确的一项是( )

备考指导

1.翻译句子应以直译为主,意译为辅。需要意译的句子也应在直译的基

础上意译。先把句中关键字词的意思译出来,尽量做到字字落实;再连词成

句,将句子的大致意思写出来。

2.文言文中有些特殊句式(如判断句、省略句、倒装句等)和现代汉语的句式

不一样,翻译时要注意转换形式。

3.记住翻译口诀:通读全文,领会大意;句不离文,词不离句;联想推敲,辨别仔

细;字字落实,坚持直译;补充省略,调整词序;专有名词,不必翻译;语句通畅,忠

于原意。

方法技巧

翻译文言文句子,一般采用“六字法”:留、移、补、换、缩、删。

“留”,就是保留。凡是古今意义相同的词以及古代的人名、地名、物名、

官名、国号、年号等,翻译时可保留不变。

“移”,就是调整、移动。把古代汉语的句式调整为现代汉语的句式,以便符

合现代汉语表达习惯。

“补”,就是增补。补出省略的成分或语句。

“换”,就是替换。用现代词汇替换古代词汇。

“缩”,就是压缩,文言文中的有些句子,为了增强气势,故意使用繁笔,在翻译

时应注意压缩。

“删”,就是删除。删掉不需要译出的文言虚词。

同时,翻译文言文句子的基本要求是“信”“达”“雅”。所谓“信”,就是

要求能够准确表达原文的内容,做到不歪曲,不遗漏,不随意增删;所谓“达”,

就是要求译文明白通畅,符合现代汉语的表达习惯;所谓“雅”,就是要求译

文的遣词造句比较考究,能体现原文的语言特色。

考点四 梳理内容并归纳要点

常考题型

1.请结合文段内容回答问题。

2.下列说法与文章内容不符的一项是( )

答题步骤

第一步:审读题目,明确要求。这是答题的关键,为我们提供了提取信息

的目标和方向。

第二步:细读文本,分析归类。要弄清楚文章(文段)写了“何人何事”,事属

“何类何质”,为筛选打好基础。

第三步:按照要求,甄别判断。对于信息进行归类、提取和概括。

方法技巧

1.读题干,找区域。

认真阅读题干,明确答题要求,在文段中找出或圈定题干所涉及的段落、语

句,再进行概括与分析。

2.辨文体,明背景。

一般情况下,文体不同,写作的倾向也会不同。叙事性文体,主要表现人物性

格和品行;议论性文体,侧重展示观点和道理;抒情性文体,侧重情感的流露。

阅读时,还应联系写作背景来揣摩写作意图,把握文章主旨。

3.理思路,分层次。

即结合文章的写作思路和层次结构来归纳内容要点,概括中心意思。

4.“摘拼析”,巧表达。

“摘”是摘录法,指直接摘录文章(文段)中相关的词句作答的方法;“拼”是

拼接法,指将分散在文章(文段)各处的词句有机地拼接起来的方法;“析”是

分析法,即对相关的内容进行整合分析的方法。

考点五 划分节奏、准确断句

常考题型

1.用“/”给文中画线句子(或下面句子)断句。(限断×处)

2.标出朗读节奏。(只标×处)。

3.下面对文中句子朗读节奏划分正确(或有误)的一项是( )

答题步骤

第一步:认真阅读题干,明确答题要求。

第二步:细读文本,找到断句的突破口,即标志性词语。

第三步:仔细核对,看断句后能否解释清楚、通畅。

方法技巧

1.抓标志性词语。

①抓句首关联词。“且”“虽”“因”“故”等放在句子的开头,在这些词

后应稍加停顿。

②抓句首发语词。“至若”“夫”“若夫”“盖”“然”“其”等放在句

子的开头,在这些词后应稍加停顿。

③抓句首时间词。如“顷之”“未几”“已而”“俄而”等,也可以帮助断

句。

④抓句末语气词。“也”“矣”“哉”“乎”“焉”“兮”“耳”“耶”

等,后面可断句。

⑤抓疑问词。“何”“胡”“安”“奚”“焉”“孰”等词所以在语句一

般为疑问句。可据此进行断句。

2.抓句中的固定结构。

“……者……也”是典型的判断句式;“不亦……乎”“其……乎”等是反

问句式;“为……所”“见……于”等是被动句式。掌握了固定结构,有利于

断句。

3.抓句子的修辞手法。

文言文有时会用对偶、排比、反复,我们可以利用这些修辞,进行断句。

4.抓人物的对话。

文言文表示人物语言开始的标志多为“曰”“云”一类词语。根据这种现

象,对那些对话较多的文言文,就能轻易地进行断句了。但要注意的是,有的

对话中带有引文,而有的文章中的对话不光省略了说话人,就连“曰”这类词

语也省略了,断句时就需要谨慎。

5.抓古代文化常识。

断句时,要注意分清人名、地名、朝代、年代、官职名称等专有名词。因为

它们都是专有名词,不可将其当作普通名词看待,否则,断句时就会出错。

考点六 比较阅读与探究异同

常考题型

1.……,请结合语段(一)(二)的内容具体分析。

2.……,请结合语段(一)(二)的内容分条概括。

3.结合语段(一)(二)内容,具体分析……的原因。

答题步骤

第一步:通读题中给出的所有语段,理解每个语段的内容。

第二步:分清主次,对课外语段,了解大致的意思、主要的写作手法即可;应将

课内语段作为重点。

第三步:按照题干要求,从给出的语段中找出共同点和不同点,然后结合内容

具体分析(要从语段中找出依据)。

方法技巧

1.比较主旨情感异同。

对主旨情感的把握,首先要融入文中,捕捉或微妙,或含蓄的情感;然后要抓住

重点语句追问作者的创作意图和言外之意;最后再对比区分两个语段中相同

或不同的思想感情。注意以下几点:议论抒情是重点,文章首尾须看清,人生

经历要联系。

2.评价人物性格异同。

概括或评价人物形象,要善于把握事件,在事件的前因后果中,剖析人物言行,

由事到人地进行概括和评价。即概括事件窥个性,语言描写露性情,察言观色

评性格。分析各个语段的人物形象之后,将人物进行比较,寻找他们性格的异

同之处。

3.比较基本内容异同。

对不同文言文语段的基本内容(观点、事件、段意、人物形象等)进行比较

分析,是比较阅读的难点。应先找出关键性信息,然后进行概括和比较。

4.比较写作手法的异同。

对写作手法及艺术特色的异同的比较,拥有扎实的语文功底是首要条件。在

判断出基本的写作手法后,依照要求找出相同点,求同之余,再回过头来找寻

“异”,在梳理异同中完成比较。