人教版必修三 第4课 明清之际活跃的儒家思想 课件(共20张)

文档属性

| 名称 | 人教版必修三 第4课 明清之际活跃的儒家思想 课件(共20张) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 628.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-11-10 16:48:41 | ||

图片预览

文档简介

课标要求

列举李贽、黄宗羲、顾炎武、王夫之等思想家,了解明清时期儒学思想的发展(背景、内容、影响)

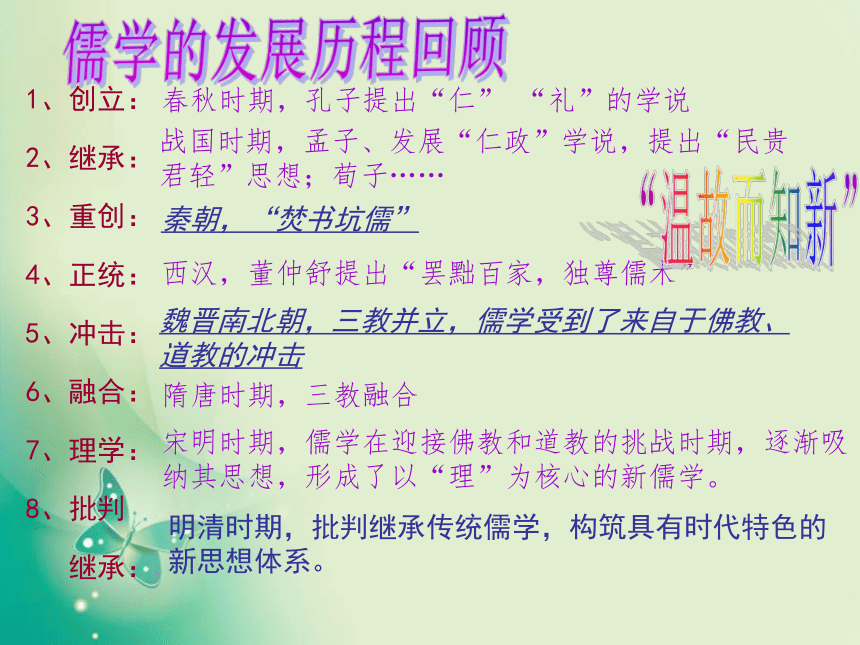

1、创立:

2、继承:

3、重创:

4、正统:

5、冲击:

6、融合:

7、理学:

8、批判

继承:

春秋时期,孔子提出“仁” “礼”的学说

战国时期,孟子、发展“仁政”学说,提出“民贵君轻”思想;荀子……

秦朝,“焚书坑儒”

西汉,董仲舒提出“罢黜百家,独尊儒术”

魏晋南北朝,三教并立,儒学受到了来自于佛教、道教的冲击

隋唐时期,三教融合

宋明时期,儒学在迎接佛教和道教的挑战时期,逐渐吸纳其思想,形成了以“理”为核心的新儒学。

明清时期,批判继承传统儒学,构筑具有时代特色的新思想体系。

一、明清思想家思想产生的背景

1、经济:商品经济发展和资本主义萌芽产

2、政治:君主专制进一步加强,阶级矛盾和民族矛盾激化。

3、阶级:市民阶层的壮大

4、思想文化:宋明理学日益僵化,启蒙思想家要求个性的自由发展。

5、外部条件:西方近代科技的传入,开阔了人们的视野。

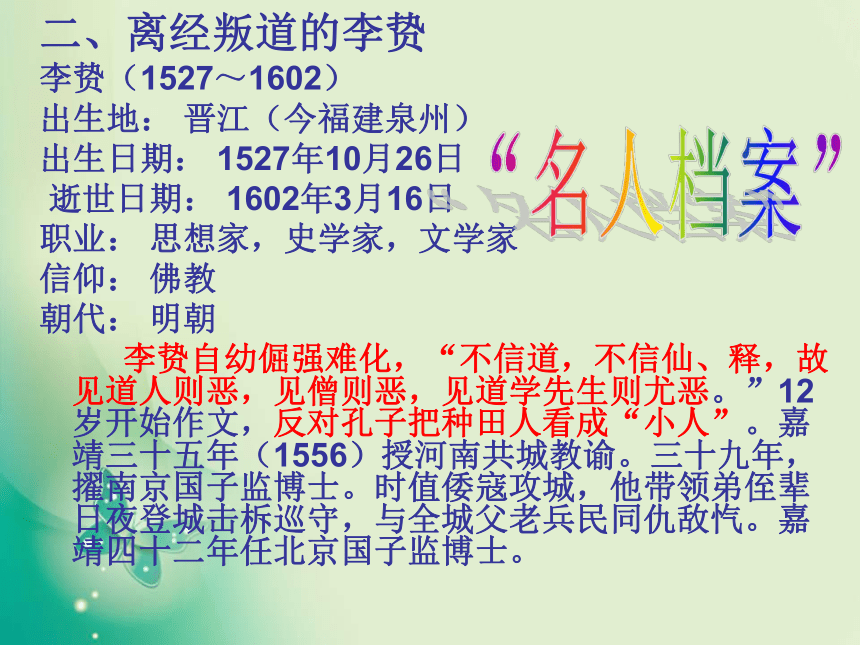

二、离经叛道的李贽

李贽(1527~1602)

出生地: 晋江(今福建泉州)

出生日期: 1527年10月26日

逝世日期: 1602年3月16日

职业: 思想家,史学家,文学家

信仰: 佛教

朝代: 明朝

李贽自幼倔强难化,“不信道,不信仙、释,故见道人则恶,见僧则恶,见道学先生则尤恶。”12岁开始作文,反对孔子把种田人看成“小人”。嘉靖三十五年(1556)授河南共城教谕。三十九年,擢南京国子监博士。时值倭寇攻城,他带领弟侄辈日夜登城击柝巡守,与全城父老兵民同仇敌忾。嘉靖四十二年任北京国子监博士。

二十多年的宦游生活后,李贽弃官。后移居麻城读书著述近二十年,完成《初潭集》、《焚书》等著作。收入《童心说》、《赞刘谐》、《何心隐论》等揭露道学家们的伪善面目,反对以孔子的是非观为是非标准,批判的锋芒直指宋代大理学家周敦颐、程颢、张载、朱熹。李贽倡导绝假还真、真情实感的“童心说”。李贽在麻城还多次讲学,抨击时政,针砭时弊,并受到热烈的欢迎。

万历三十年(1602年),礼部给事中张问达秉承首辅沈一贯的旨意上奏神宗,攻讦李贽。最终以“敢倡乱道,惑世诬民”的罪名在通州逮捕李贽,并焚毁他的著作。李贽入狱后,“明日,大金吾置讯。侍者掖而入,卧于阶上。金吾曰:‘若何以妄著书?’公曰:‘罪人著书甚多,具在,于圣教有益无损!”听说朝廷要押解他回福建原籍,他感慨地说:“我年七十有六,死以归为?”三月十五,呼侍者剃发,夺其剃刀割喉,享年76岁。死后,马经纶收葬于北京通州北门外马寺庄迎福寺侧(现北京通州西海子公园内),今墓地尚在,被列为北京市文物保护。

1、李贽的进步思想主张

(1)挑战孔子及其儒家思想的正统地位, 批判道学家的虚伪。自称为异端,认为是非标准依照时代变化而变化,反对以孔子的是非为标准。

(2)批判道学家“存天理,灭人欲”的 虚伪说教,

强调人正当的私欲。

2、对李贽进步思想的评价

(1)具有鲜明的反封建色彩和战斗精神;

(2)有力冲击了封建礼教和整个正统思想;

(3)推动人们的思想解放和反封建民主思想的产生。

三、黄宗羲

出生地: 绍兴府余姚县通德乡黄竹浦

出生日期: 1610年9月24日

逝世日期: 1695年8月12日

职业: 经学家、史学家、思想家

主要成就: 清初五大师 中国思想启蒙之父

为父鸣冤 庭锥奸党:父黄尊素,万历进士,天启中官御史,东林党人,因弹劾魏忠贤而被削职归籍,不久下狱,受酷刑而死。崇祯元年(1628)魏忠贤、崔呈秀等已除,天启朝冤案获平反。黄上书请诛阉党余孽许显纯、崔应元等。五月刑部会审,出庭对证,出袖中锥刺许显纯,当众痛击崔应元,拔其须归祭父灵,人称“姚江黄孝子”,明思宗叹称其为“忠臣孤子”。

明亡抗清 兵败隐居:崇祯十七年春,明亡。翌年五月,清军攻下南京。闰六月,余姚孙嘉绩、熊汝霖起兵抗清。于是,变卖家产集黄竹浦600余青壮年,组织“世忠营”响应,。顺治三年(1646)二月,被鲁王任兵部职方司主事。五月,指挥“火攻营”渡海抵乍浦城下,因力量悬殊失利。六月兵败,顺治十年九月,始著书讲学,康熙二年至十八年(1663~1679),于慈溪、绍兴、宁波、海宁等地设馆讲学,撰成《明夷待访录》、《明儒学案》等。

入清拒仕 著述以终

康熙十七年(1678),诏征“博学鸿儒”,学生代为力辞。十九年,康熙帝命地方官“以礼敦请”赴京修《明史》,以年老多病坚辞。康熙帝令地方官抄录其所著明史论著、史料送交史馆。康熙三十四年七月三日(1695年8月12日),黄宗羲久病不起、与世长辞。

经济思想:

1、“黄宗羲定律”:认为历史上的税费改革不止一次,但每次税费改革后,由于当时社会政治环境的局限性,农民负担在下降一段时间后又涨到一个比改革前更高的水平。

2、黄宗羲认为,要使民富,还必须“崇本抑末”。所谓“崇本”,即“使小民吉凶,一循于礼;所谓“抑末”,即凡为佛、为巫、为优倡以及夺技淫巧等不切于民用而货者,应“一概痛绝之”。他说:“世儒不察,以工商为末,妄议抑之。夫工固圣王之欲来,商又使其愿出于途者,盖皆本也”。“工商皆本”的思想是对传统的“重本抑末”的大胆否定。

三、黄宗羲主张

(1)黄宗羲思想主张

为中国近代反专制主义思想家们提供了有力的思想武器,对反专制斗争起了积极的推动作用。

(2)黄宗羲思想的影响

①批判君主专制;提出“天下为主,君为客”

②反对传统的重农抑商思想,认为工商皆本。

四、顾炎武:

出生地: 江苏昆山

出生日期: 1613年

逝世日期: 1682年

职业: 明末清初著名的思想家,语言学家

代表作品: 《日知录》、《音学五书》、《军制论》、《天下郡国利病书》

南明抗清:清兵入关后,顾炎武,投入南明朝廷,任兵部司务,顾炎武把复仇的希望寄托在弘光小朝廷之上,撰成《军制论》、《形势论》、《田功论》、《钱法论》,即著名的“乙西四论”,为行朝出谋划策。顺治二年(1645年)五月,顾炎武取道镇江赴南京就职,尚未到达,南京即为清兵攻占,弘光帝被俘,南明军崩溃。炎武亲身参与的抗清活动也一再受挫,但是,炎武并未因此而颓丧。他以填海的精卫自比:“万事有不平,尔何空自苦,长将一寸身,衔木到终古。我愿平东海,身沉心不改,大海无平期,我心无绝时”(《诗集》一,《精卫》)。

累拒仕清:顺治十四年(1657年)元旦,炎武晋谒孝陵。7年之间,炎武共六谒孝陵,以寄故国之思,然后返昆山,将家产尽行变卖,从此掉首故乡,一去不归。此后20多年间,炎武孑然一身,游踪不定,足迹遍及山东、河北、山西、河南,“往来曲折二三万里,所览书又得万余卷”;康熙二十一年(1682年)初九(2月15日)丑刻卒,享年七十。

学术思想:

顾炎武被称作是清朝“开国儒师”、“清学开山”始祖,是著名经学家、史地学家、音韵学家。他学识渊博,在经学、史学、音韵、小学、金石考古、方志舆地以及诗文诸学上,都有较深造诣,建树了承前启后之功。顾炎武为学以经世致用的鲜明旨趣,朴实归纳的考据方法,创辟路径的探索精神,以及他在众多学术领域的成就,宣告了晚明空疏学风的终结,开启了一代朴实学风的先路。顾炎武还提倡“利国富民”,并认为“善为国者,藏之于民”。他大胆怀疑君权,并提出了具有早期民主启蒙思想色彩的“众治”的主张。他所提出的“天下兴亡,匹夫有责”这一口号,意义和影响深远,成为激励中华民族奋进的精神力量。 他提倡经世致用,反对空谈,注意广求证据,提出“君子为学,以明道也,以救世也。徒以诗文而已,所谓雕虫篆刻,亦何益哉?”钱穆称其重实用而不尚空谈,“能于政事诸端切实发挥其利弊,可谓内圣外王体用兼备之学”顾炎武强调做学问必须先立人格:“礼义廉耻,是谓四维”,提倡“天下兴亡,匹夫有责”。《日知录》卷十三《正始》:“保天下者,匹夫之贱,与有责焉耳矣。”

材料一 :“有亡国,有亡天下。亡国与亡天下奚辨?曰:易姓改号,谓之亡国。仁义充塞而至于率兽食人,人将相食,谓之亡天下。……是故知保天下,然后知保其国。保国者,其君其臣肉食者谋之。保天下者,匹夫之贱,与有责焉耳矣。”结合材料,如何理解亡国与亡天下?

材料二 “以天下之权,寄天下之人…自公卿大夫至于百里之宰,一命之官,莫不分天子之权,以各治其事。 …寓封建(允许官位世袭)于郡县之中。而天下治之。宗法立而刑清。天下之宗子,各治其族,以辅人君之治。”

“天下兴亡,匹夫有责”

批判君主专制和官僚士大夫的腐败,削减君主权力。

(2)顾炎武倡导经世致用

主张:顾炎武重视对社会实际情况的了解,形成了经世致用的思想。

代表作:《天下郡国利病书》

影响:顾炎武以他崇实致用的学风和锲而不舍的学术实践,开一代朴实学风的先河。

“经世致用”是明清之际许多思想家所共同主张的一种学说。它的主旨是反对学术研究脱离现实,强调要做有利于国计民生的实事。其特点:是以史为鉴,学术研究和现实结合,解释古代典籍为手段,从中发挥自己的社会政治见解,并用于社会改革。

五 、 王夫之

出生地: 湖南衡阳

出生日期: 1619年10月7日

逝世日期: 1692年

职业: 思想家,哲学家

信仰: 朴素唯物主义

主要成就: 中国朴素唯物主义思想的集大成者

代表作品: 《读通鉴论》、《宋论》、《尚书引义》、《读四大全说》

中国朴素唯物主义思想的集大成者,与黄宗羲、顾炎武并称为明末清初的三大思想家。王夫之晚年居南岳衡山下的石船山,著书立说,故世称其为“船山先生”。王夫之一生著述甚丰,其中以《读通鉴论》、《宋论》为其代表之作。晚清重臣曾国藩极为推崇王船山及其著作,曾于金陵大批刊刻《船山遗书》,使王夫之的著作得以广为流传。近代湖湘文化的代表人物毛泽东、谭嗣同等皆深受船山思想之熏陶。王夫之一生主张经世致用的思想,坚决反对程朱理学。

学问渊博

王夫之学问渊博,对天文、历法、数学、地理学等均有研究,尤精于经学、史学、文学。哲学上总结并发展中国传统的唯物主义。认为“尽天地之间,无不是气,即无不是理也”(《读四书大全说》卷十),以为“气”是物质实体,而“理”则为客观规律。又以“絪蕴生化”来说明“气”变化日新的辩证性质,认为“阴阳各成其象,则相为对,刚柔、寒温、生杀,必相反而相为仇”。强调“天下惟器而已矣”,“无其器则无其道”(《周易外传》卷五)。由“道器”关系建立其历史进化论,反对保守退化思想。又认为“习成而性与成”,人性随环境习俗而变化,所以“未成可成,已成可革”,而教育要“养其习于蒙童”。在知行关系上,强调行是知的基础,反对陆王“以知为行”及禅学家“知有是事便休”观点。政治上反对豪强大地主,认为“大贾富民”是“国之司命”,农工商业都能生产财富。其一生坚持爱国主义和唯物主义的战斗精神,至死不渝。其中在哲学上最重要的有《周易外传》、《尚书引义》、《读四大全说》、《张子正蒙注》、《思问录》(内外篇)、《黄书》、《噩梦》等。

王夫之的政治思想的主旨是“循天下之公”。在这个主旨下,他猛烈抨击“孤秦”“陋宋”,深刻揭露了秦始皇及历代帝王把天下当作私产的做法。

材料:“尽天地之间,无不是气,即无不是理也”,“气”是物质实体,“理”是客观规律,即物质是普遍存在的,客观规律也是普遍存在于物质本身的;又说:“气者,理之依也”,这里的“理”是指精神,即精神是依赖于物质的,由物质产生的,离开物质,精神就不存在。

①古代朴素的唯物思想

②批判理学的“天命论”和“先知论”。

五、王夫之的唯物思想

王夫之继承并发展了古代朴素的唯物思想。

启示了近代人们的思维方法,具有划时代的意义。

-------归纳三个思想家思想的异同?

主要主张:

(1)认为世界是物质的,一切事物都是客观存在的实体;

(2)物质是不断变化的,其发展变化有规律可循。

(3)认为主观的认识是由客观对象引起的,

一切事物通过考察研究都是可以认识的;

(4)静止是相对的,运动是绝对的。

——包含了朴素的辩证法思想。

意义

政治

经济

思想

共同

思想

黄宗羲

顾炎武

王夫之

反对君主专制

独裁、提倡

“人民为主”

重视手工业

和商业,提

倡“经世致用”

批判继承儒学,构筑具时代特色的新思想体系

君主专制为“天下之大害”

天下兴亡,匹夫有责。

耕者有其田

“工、商、皆

民生之本”

经世致用

经世致用

继承“民本”

思想,批判

“君为臣纲”

反对不切实

际的学风,提

倡到实践中求真知

世界是物质的、

变化的,朴素辩

证法的思想

单元总结

春秋 战国 秦朝 西汉汉武帝

宋明 明清

兴起

蔚然大宗

遭到打击

正统

理学

批判

1、创立:

2、继承:

3、重创:

4、正统:

5、冲击:

6、融合:

7、理学:

8、批判

继承:

春秋时期,孔子提出“仁” “礼”的学说

战国时期,孟子、发展“仁政”学说,提出“民贵君轻”思想;荀子……

秦朝,“焚书坑儒”

西汉,董仲舒提出“罢黜百家,表彰六经”

魏晋南北朝,三教并立,儒学受到了来自于佛教、道教的冲击

唐宋时期,三教开始融合

宋明时期,儒学在迎接佛教和道教的挑战时期,逐渐吸纳其思想,形成了以“理”和“天理”为核心的新儒学。

明清时期,批判继承传统儒学,构筑具有时代特色的新思想体系。

列举李贽、黄宗羲、顾炎武、王夫之等思想家,了解明清时期儒学思想的发展(背景、内容、影响)

1、创立:

2、继承:

3、重创:

4、正统:

5、冲击:

6、融合:

7、理学:

8、批判

继承:

春秋时期,孔子提出“仁” “礼”的学说

战国时期,孟子、发展“仁政”学说,提出“民贵君轻”思想;荀子……

秦朝,“焚书坑儒”

西汉,董仲舒提出“罢黜百家,独尊儒术”

魏晋南北朝,三教并立,儒学受到了来自于佛教、道教的冲击

隋唐时期,三教融合

宋明时期,儒学在迎接佛教和道教的挑战时期,逐渐吸纳其思想,形成了以“理”为核心的新儒学。

明清时期,批判继承传统儒学,构筑具有时代特色的新思想体系。

一、明清思想家思想产生的背景

1、经济:商品经济发展和资本主义萌芽产

2、政治:君主专制进一步加强,阶级矛盾和民族矛盾激化。

3、阶级:市民阶层的壮大

4、思想文化:宋明理学日益僵化,启蒙思想家要求个性的自由发展。

5、外部条件:西方近代科技的传入,开阔了人们的视野。

二、离经叛道的李贽

李贽(1527~1602)

出生地: 晋江(今福建泉州)

出生日期: 1527年10月26日

逝世日期: 1602年3月16日

职业: 思想家,史学家,文学家

信仰: 佛教

朝代: 明朝

李贽自幼倔强难化,“不信道,不信仙、释,故见道人则恶,见僧则恶,见道学先生则尤恶。”12岁开始作文,反对孔子把种田人看成“小人”。嘉靖三十五年(1556)授河南共城教谕。三十九年,擢南京国子监博士。时值倭寇攻城,他带领弟侄辈日夜登城击柝巡守,与全城父老兵民同仇敌忾。嘉靖四十二年任北京国子监博士。

二十多年的宦游生活后,李贽弃官。后移居麻城读书著述近二十年,完成《初潭集》、《焚书》等著作。收入《童心说》、《赞刘谐》、《何心隐论》等揭露道学家们的伪善面目,反对以孔子的是非观为是非标准,批判的锋芒直指宋代大理学家周敦颐、程颢、张载、朱熹。李贽倡导绝假还真、真情实感的“童心说”。李贽在麻城还多次讲学,抨击时政,针砭时弊,并受到热烈的欢迎。

万历三十年(1602年),礼部给事中张问达秉承首辅沈一贯的旨意上奏神宗,攻讦李贽。最终以“敢倡乱道,惑世诬民”的罪名在通州逮捕李贽,并焚毁他的著作。李贽入狱后,“明日,大金吾置讯。侍者掖而入,卧于阶上。金吾曰:‘若何以妄著书?’公曰:‘罪人著书甚多,具在,于圣教有益无损!”听说朝廷要押解他回福建原籍,他感慨地说:“我年七十有六,死以归为?”三月十五,呼侍者剃发,夺其剃刀割喉,享年76岁。死后,马经纶收葬于北京通州北门外马寺庄迎福寺侧(现北京通州西海子公园内),今墓地尚在,被列为北京市文物保护。

1、李贽的进步思想主张

(1)挑战孔子及其儒家思想的正统地位, 批判道学家的虚伪。自称为异端,认为是非标准依照时代变化而变化,反对以孔子的是非为标准。

(2)批判道学家“存天理,灭人欲”的 虚伪说教,

强调人正当的私欲。

2、对李贽进步思想的评价

(1)具有鲜明的反封建色彩和战斗精神;

(2)有力冲击了封建礼教和整个正统思想;

(3)推动人们的思想解放和反封建民主思想的产生。

三、黄宗羲

出生地: 绍兴府余姚县通德乡黄竹浦

出生日期: 1610年9月24日

逝世日期: 1695年8月12日

职业: 经学家、史学家、思想家

主要成就: 清初五大师 中国思想启蒙之父

为父鸣冤 庭锥奸党:父黄尊素,万历进士,天启中官御史,东林党人,因弹劾魏忠贤而被削职归籍,不久下狱,受酷刑而死。崇祯元年(1628)魏忠贤、崔呈秀等已除,天启朝冤案获平反。黄上书请诛阉党余孽许显纯、崔应元等。五月刑部会审,出庭对证,出袖中锥刺许显纯,当众痛击崔应元,拔其须归祭父灵,人称“姚江黄孝子”,明思宗叹称其为“忠臣孤子”。

明亡抗清 兵败隐居:崇祯十七年春,明亡。翌年五月,清军攻下南京。闰六月,余姚孙嘉绩、熊汝霖起兵抗清。于是,变卖家产集黄竹浦600余青壮年,组织“世忠营”响应,。顺治三年(1646)二月,被鲁王任兵部职方司主事。五月,指挥“火攻营”渡海抵乍浦城下,因力量悬殊失利。六月兵败,顺治十年九月,始著书讲学,康熙二年至十八年(1663~1679),于慈溪、绍兴、宁波、海宁等地设馆讲学,撰成《明夷待访录》、《明儒学案》等。

入清拒仕 著述以终

康熙十七年(1678),诏征“博学鸿儒”,学生代为力辞。十九年,康熙帝命地方官“以礼敦请”赴京修《明史》,以年老多病坚辞。康熙帝令地方官抄录其所著明史论著、史料送交史馆。康熙三十四年七月三日(1695年8月12日),黄宗羲久病不起、与世长辞。

经济思想:

1、“黄宗羲定律”:认为历史上的税费改革不止一次,但每次税费改革后,由于当时社会政治环境的局限性,农民负担在下降一段时间后又涨到一个比改革前更高的水平。

2、黄宗羲认为,要使民富,还必须“崇本抑末”。所谓“崇本”,即“使小民吉凶,一循于礼;所谓“抑末”,即凡为佛、为巫、为优倡以及夺技淫巧等不切于民用而货者,应“一概痛绝之”。他说:“世儒不察,以工商为末,妄议抑之。夫工固圣王之欲来,商又使其愿出于途者,盖皆本也”。“工商皆本”的思想是对传统的“重本抑末”的大胆否定。

三、黄宗羲主张

(1)黄宗羲思想主张

为中国近代反专制主义思想家们提供了有力的思想武器,对反专制斗争起了积极的推动作用。

(2)黄宗羲思想的影响

①批判君主专制;提出“天下为主,君为客”

②反对传统的重农抑商思想,认为工商皆本。

四、顾炎武:

出生地: 江苏昆山

出生日期: 1613年

逝世日期: 1682年

职业: 明末清初著名的思想家,语言学家

代表作品: 《日知录》、《音学五书》、《军制论》、《天下郡国利病书》

南明抗清:清兵入关后,顾炎武,投入南明朝廷,任兵部司务,顾炎武把复仇的希望寄托在弘光小朝廷之上,撰成《军制论》、《形势论》、《田功论》、《钱法论》,即著名的“乙西四论”,为行朝出谋划策。顺治二年(1645年)五月,顾炎武取道镇江赴南京就职,尚未到达,南京即为清兵攻占,弘光帝被俘,南明军崩溃。炎武亲身参与的抗清活动也一再受挫,但是,炎武并未因此而颓丧。他以填海的精卫自比:“万事有不平,尔何空自苦,长将一寸身,衔木到终古。我愿平东海,身沉心不改,大海无平期,我心无绝时”(《诗集》一,《精卫》)。

累拒仕清:顺治十四年(1657年)元旦,炎武晋谒孝陵。7年之间,炎武共六谒孝陵,以寄故国之思,然后返昆山,将家产尽行变卖,从此掉首故乡,一去不归。此后20多年间,炎武孑然一身,游踪不定,足迹遍及山东、河北、山西、河南,“往来曲折二三万里,所览书又得万余卷”;康熙二十一年(1682年)初九(2月15日)丑刻卒,享年七十。

学术思想:

顾炎武被称作是清朝“开国儒师”、“清学开山”始祖,是著名经学家、史地学家、音韵学家。他学识渊博,在经学、史学、音韵、小学、金石考古、方志舆地以及诗文诸学上,都有较深造诣,建树了承前启后之功。顾炎武为学以经世致用的鲜明旨趣,朴实归纳的考据方法,创辟路径的探索精神,以及他在众多学术领域的成就,宣告了晚明空疏学风的终结,开启了一代朴实学风的先路。顾炎武还提倡“利国富民”,并认为“善为国者,藏之于民”。他大胆怀疑君权,并提出了具有早期民主启蒙思想色彩的“众治”的主张。他所提出的“天下兴亡,匹夫有责”这一口号,意义和影响深远,成为激励中华民族奋进的精神力量。 他提倡经世致用,反对空谈,注意广求证据,提出“君子为学,以明道也,以救世也。徒以诗文而已,所谓雕虫篆刻,亦何益哉?”钱穆称其重实用而不尚空谈,“能于政事诸端切实发挥其利弊,可谓内圣外王体用兼备之学”顾炎武强调做学问必须先立人格:“礼义廉耻,是谓四维”,提倡“天下兴亡,匹夫有责”。《日知录》卷十三《正始》:“保天下者,匹夫之贱,与有责焉耳矣。”

材料一 :“有亡国,有亡天下。亡国与亡天下奚辨?曰:易姓改号,谓之亡国。仁义充塞而至于率兽食人,人将相食,谓之亡天下。……是故知保天下,然后知保其国。保国者,其君其臣肉食者谋之。保天下者,匹夫之贱,与有责焉耳矣。”结合材料,如何理解亡国与亡天下?

材料二 “以天下之权,寄天下之人…自公卿大夫至于百里之宰,一命之官,莫不分天子之权,以各治其事。 …寓封建(允许官位世袭)于郡县之中。而天下治之。宗法立而刑清。天下之宗子,各治其族,以辅人君之治。”

“天下兴亡,匹夫有责”

批判君主专制和官僚士大夫的腐败,削减君主权力。

(2)顾炎武倡导经世致用

主张:顾炎武重视对社会实际情况的了解,形成了经世致用的思想。

代表作:《天下郡国利病书》

影响:顾炎武以他崇实致用的学风和锲而不舍的学术实践,开一代朴实学风的先河。

“经世致用”是明清之际许多思想家所共同主张的一种学说。它的主旨是反对学术研究脱离现实,强调要做有利于国计民生的实事。其特点:是以史为鉴,学术研究和现实结合,解释古代典籍为手段,从中发挥自己的社会政治见解,并用于社会改革。

五 、 王夫之

出生地: 湖南衡阳

出生日期: 1619年10月7日

逝世日期: 1692年

职业: 思想家,哲学家

信仰: 朴素唯物主义

主要成就: 中国朴素唯物主义思想的集大成者

代表作品: 《读通鉴论》、《宋论》、《尚书引义》、《读四大全说》

中国朴素唯物主义思想的集大成者,与黄宗羲、顾炎武并称为明末清初的三大思想家。王夫之晚年居南岳衡山下的石船山,著书立说,故世称其为“船山先生”。王夫之一生著述甚丰,其中以《读通鉴论》、《宋论》为其代表之作。晚清重臣曾国藩极为推崇王船山及其著作,曾于金陵大批刊刻《船山遗书》,使王夫之的著作得以广为流传。近代湖湘文化的代表人物毛泽东、谭嗣同等皆深受船山思想之熏陶。王夫之一生主张经世致用的思想,坚决反对程朱理学。

学问渊博

王夫之学问渊博,对天文、历法、数学、地理学等均有研究,尤精于经学、史学、文学。哲学上总结并发展中国传统的唯物主义。认为“尽天地之间,无不是气,即无不是理也”(《读四书大全说》卷十),以为“气”是物质实体,而“理”则为客观规律。又以“絪蕴生化”来说明“气”变化日新的辩证性质,认为“阴阳各成其象,则相为对,刚柔、寒温、生杀,必相反而相为仇”。强调“天下惟器而已矣”,“无其器则无其道”(《周易外传》卷五)。由“道器”关系建立其历史进化论,反对保守退化思想。又认为“习成而性与成”,人性随环境习俗而变化,所以“未成可成,已成可革”,而教育要“养其习于蒙童”。在知行关系上,强调行是知的基础,反对陆王“以知为行”及禅学家“知有是事便休”观点。政治上反对豪强大地主,认为“大贾富民”是“国之司命”,农工商业都能生产财富。其一生坚持爱国主义和唯物主义的战斗精神,至死不渝。其中在哲学上最重要的有《周易外传》、《尚书引义》、《读四大全说》、《张子正蒙注》、《思问录》(内外篇)、《黄书》、《噩梦》等。

王夫之的政治思想的主旨是“循天下之公”。在这个主旨下,他猛烈抨击“孤秦”“陋宋”,深刻揭露了秦始皇及历代帝王把天下当作私产的做法。

材料:“尽天地之间,无不是气,即无不是理也”,“气”是物质实体,“理”是客观规律,即物质是普遍存在的,客观规律也是普遍存在于物质本身的;又说:“气者,理之依也”,这里的“理”是指精神,即精神是依赖于物质的,由物质产生的,离开物质,精神就不存在。

①古代朴素的唯物思想

②批判理学的“天命论”和“先知论”。

五、王夫之的唯物思想

王夫之继承并发展了古代朴素的唯物思想。

启示了近代人们的思维方法,具有划时代的意义。

-------归纳三个思想家思想的异同?

主要主张:

(1)认为世界是物质的,一切事物都是客观存在的实体;

(2)物质是不断变化的,其发展变化有规律可循。

(3)认为主观的认识是由客观对象引起的,

一切事物通过考察研究都是可以认识的;

(4)静止是相对的,运动是绝对的。

——包含了朴素的辩证法思想。

意义

政治

经济

思想

共同

思想

黄宗羲

顾炎武

王夫之

反对君主专制

独裁、提倡

“人民为主”

重视手工业

和商业,提

倡“经世致用”

批判继承儒学,构筑具时代特色的新思想体系

君主专制为“天下之大害”

天下兴亡,匹夫有责。

耕者有其田

“工、商、皆

民生之本”

经世致用

经世致用

继承“民本”

思想,批判

“君为臣纲”

反对不切实

际的学风,提

倡到实践中求真知

世界是物质的、

变化的,朴素辩

证法的思想

单元总结

春秋 战国 秦朝 西汉汉武帝

宋明 明清

兴起

蔚然大宗

遭到打击

正统

理学

批判

1、创立:

2、继承:

3、重创:

4、正统:

5、冲击:

6、融合:

7、理学:

8、批判

继承:

春秋时期,孔子提出“仁” “礼”的学说

战国时期,孟子、发展“仁政”学说,提出“民贵君轻”思想;荀子……

秦朝,“焚书坑儒”

西汉,董仲舒提出“罢黜百家,表彰六经”

魏晋南北朝,三教并立,儒学受到了来自于佛教、道教的冲击

唐宋时期,三教开始融合

宋明时期,儒学在迎接佛教和道教的挑战时期,逐渐吸纳其思想,形成了以“理”和“天理”为核心的新儒学。

明清时期,批判继承传统儒学,构筑具有时代特色的新思想体系。

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术