江苏省徐州市铜山区郑集高中2020-2021学年高一上第二次学情调查(10月)历史试卷 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 江苏省徐州市铜山区郑集高中2020-2021学年高一上第二次学情调查(10月)历史试卷 Word版含答案 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 696.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

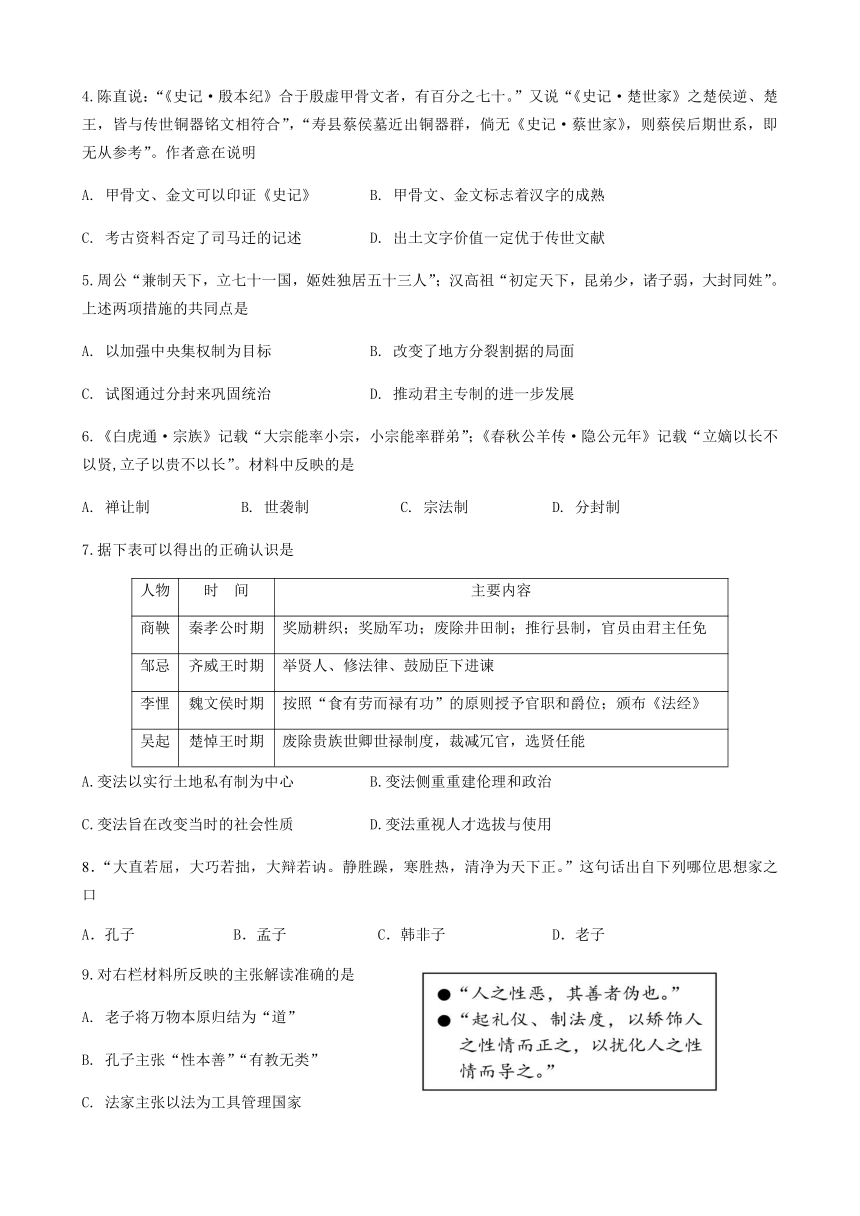

| 更新时间 | 2020-11-11 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

郑集高中2020-2021学年度上学期高一年级第二次学情调查

历史试题

考试时间75分钟 试卷满分100分

第Ⅰ卷

一、本大题共38题,每题2分,共76分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.石器时代,是考古界对早期人类历史划定分期的第一个时代,即从人类出现到青铜器出现,大约始于距今二三百万年,止于距今5000年至2000年左右。由此可知,考古界划定石器时代的主要依据是

A.古人类所处的地域环境?????????B.贫富分化是否巳经出现

C.生产工具及其制作水平?????????D.氏族公社取代原始人群

2.下图是中国早期人类文化遗址分布示意图。从图中可以获取的正确信息是

①遗址分布广泛但不均衡 ②遗址分布都集中在黄河流域

③大部分属于旧石器时代 ④中华文明的起源具有多元性

①② B. ②③ C. ③④ D. ①④

3.2019年,在河南淮阳发掘出一处距今约4000年的龙山文化遗址,其中有各种形制的圆形遗存分布于人工垫筑的台基之上,经考古专家初步判断,很可能是当时粮仓的遗迹。如判断无误,这一遗存可实证

A.原始农业的发展??? ?B.贫富分化的出现???????

C.社会阶级的产生????? ?D.早期国家的形成

4.陈直说:“《史记·殷本纪》合于殷虚甲骨文者,有百分之七十。”又说“《史记·楚世家》之楚侯逆、楚王,皆与传世铜器铭文相符合”,“寿县蔡侯墓近出铜器群,倘无《史记·蔡世家》,则蔡侯后期世系,即无从参考”。作者意在说明

A. 甲骨文、金文可以印证《史记》 B. 甲骨文、金文标志着汉字的成熟

C. 考古资料否定了司马迁的记述 D. 出土文字价值一定优于传世文献

5.周公“兼制天下,立七十一国,姬姓独居五十三人”;汉高祖“初定天下,昆弟少,诸子弱,大封同姓”。上述两项措施的共同点是

A. 以加强中央集权制为目标 B. 改变了地方分裂割据的局面

C. 试图通过分封来巩固统治 D. 推动君主专制的进一步发展

6.《白虎通·宗族》记载“大宗能率小宗,小宗能率群弟”;《春秋公羊传·隐公元年》记载“立嫡以长不以贤,立子以贵不以长”。材料中反映的是

A. 禅让制 B. 世袭制 C. 宗法制 D. 分封制

7.据下表可以得出的正确认识是

人物

时 间

主要内容

商鞅

秦孝公时期

奖励耕织;奖励军功;废除井田制;推行县制,官员由君主任免

邹忌

齐威王时期

举贤人、修法律、鼓励臣下进谏

李悝

魏文侯时期

按照“食有劳而禄有功”的原则授予官职和爵位;颁布《法经》

吴起

楚悼王时期

废除贵族世卿世禄制度,裁减冗官,选贤任能

A.变法以实行土地私有制为中心 B.变法侧重重建伦理和政治

C.变法旨在改变当时的社会性质 D.变法重视人才选拔与使用

8.“大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。静胜躁,寒胜热,清净为天下正。”这句话出自下列哪位思想家之口

A.孔子? ?B.孟子??????C.韩非子???????D.老子

2968625914409.对右栏材料所反映的主张解读准确的是

A. 老子将万物本原归结为“道”

B. 孔子主张“性本善”“有教无类”

C. 法家主张以法为工具管理国家

D. 荀子从人性出发,主张隆礼重法

10.战国时,孟子主张“(天下)定于一”,墨子认为应使“天下之百姓,皆上同于天子”,韩非子提出“事在四方,要在中央,圣人执要,四方来效”。这些思想相通之处是,都主张

A.君主专制??? ?B.实行仁政? ?C.以德治国???? ?D.国家统一

11.历史学家陈旭麓指出:“秦始皇设职授官,从一方面看是官僚政治的开始,从另一方面看却是政治权力等级世袭的终止。”秦始皇的做法有利于

A. 扩大政治统治基础 B. 确保天下共主地位

C. 建立中央集权体制 D. 防止官僚贪污腐败

12.郡县制取代分封制的必然结果就是贵族制让位于官僚制。在官僚制时代,不管是新旧贵族,还是新兴士人阶层,都必须通过任命转化为官僚,才能成为政体的直接参与者。这一变化

A.加强了专制主义中央集权??????????B.标志着选官制度的成熟完善

C.进一步强化封建等级秩序??????????D.是国家开疆拓土的主要手段

13.下表中所列言论,其共同的着眼点是

言论

作者

出处

明法度,定律令,皆以始皇起。

司马迁

《史记·李斯列传》

秦之所以革之者,其为制,公之大者也;其情,私也……然而公天下之端自秦始。

柳宗元

《封建论》

三代至秦,浑沌之再辟者也。其创制立法,至今守之以为利,史称其“得圣人之威”。

张居正

《杂著·三代至秦》

A.秦朝速亡原因??? ???????B.始皇个人品行?????

C.秦国奠定霸业??? ???????D.秦朝制度创新

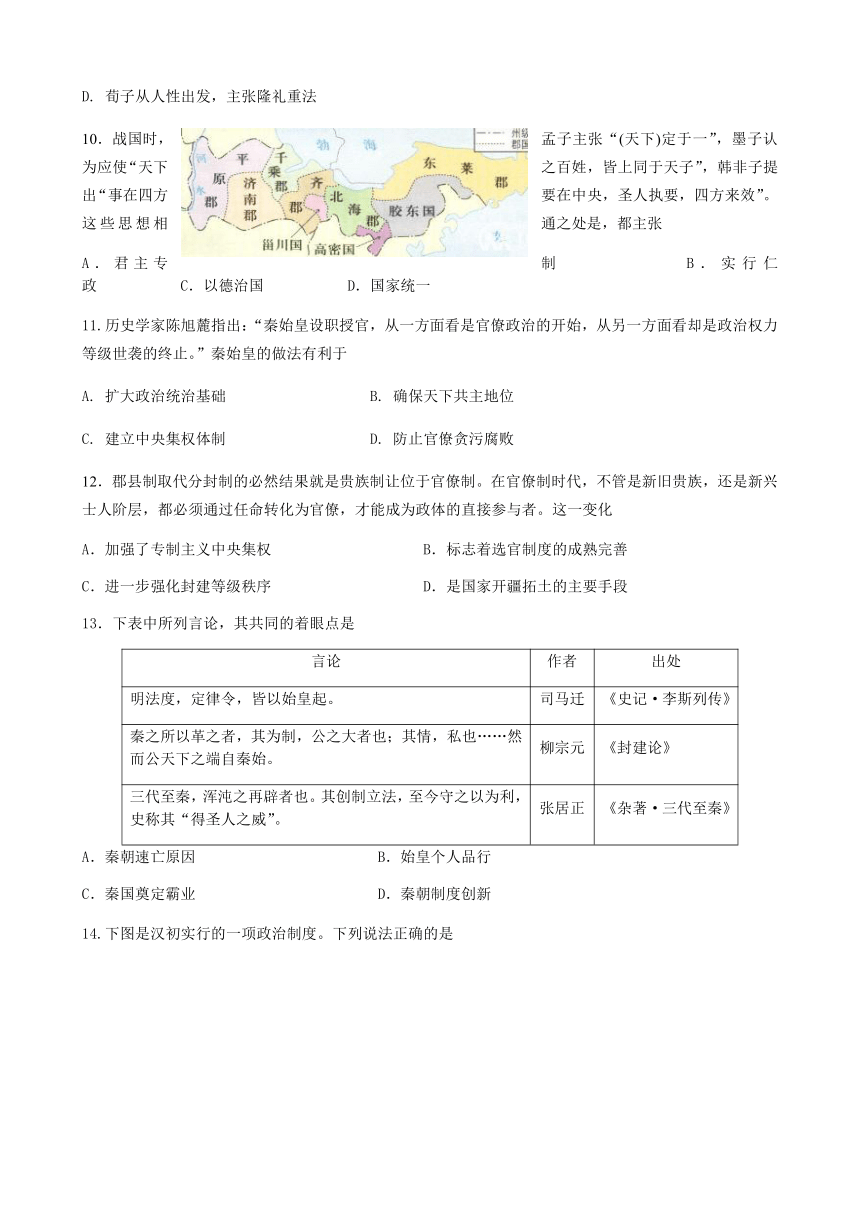

14.下图是汉初实行的一项政治制度。下列说法正确的是

15944851132205

A.有利于巩固汉朝大一统的政治局面?? B.行政制度的多元化有利于加强皇权

C.宗法制在一定程度上仍有重大价值? D.该制度的实行不利于加强中央集权

15.某同学在做历史课堂笔记时,记录了以下西汉的史实。据此判断他学习的主题是

政治上:“推恩令”、中外朝制度、刺史制度、察举制

经济上:货币官铸、盐铁官营

思想上:“尊崇儒术”、五经博士

政治上:“推恩令”、中外朝制度、刺史制度、察举制

经济上:货币官铸、盐铁官营

思想上:“尊崇儒术”、五经博士

A. 实行郡国并行 B. 巩固中央集权

C. 开拓边疆地区 D. 确立儒学独尊

16.公元前 134 年,汉武帝诏令郡国每年向朝廷荐举孝者、廉者各一人以被擢用(提升任用),由此形成固定的“察举”制度。出身贫寒、40 多岁开始钻研《春秋》的公孙弘通过察举拜为博士,十年内升至宰相。公孙弘的经历说明汉武帝时期

A.“推恩令”的颁布 B. 边疆地区得到巩固

C.“丝绸之路”开通 D. 儒家学说受到重视

17.《汉书》记载:“武帝施主父之册,下推恩之令,使诸侯得分户邑,以封子弟,不行黜陟,而藩国自析。”据此判断汉武帝实行“推恩令”的目的是

A. 增加地方税收 B. 恩泽宗族贵胄

C. 削弱王国势力 D. 实现民族融合

18.从汉武帝时期开始,中华大地从东北到西南,从草原到岭南,凡是中央王朝统治所及之地,无不渐染儒风,最终都成为儒学的教化之地。这反映了

A. 无为而治推动思想统一 B. 法制建设有利文教发展

C. 国家统一促进文化认同 D. 开疆拓土助力汉赋传播

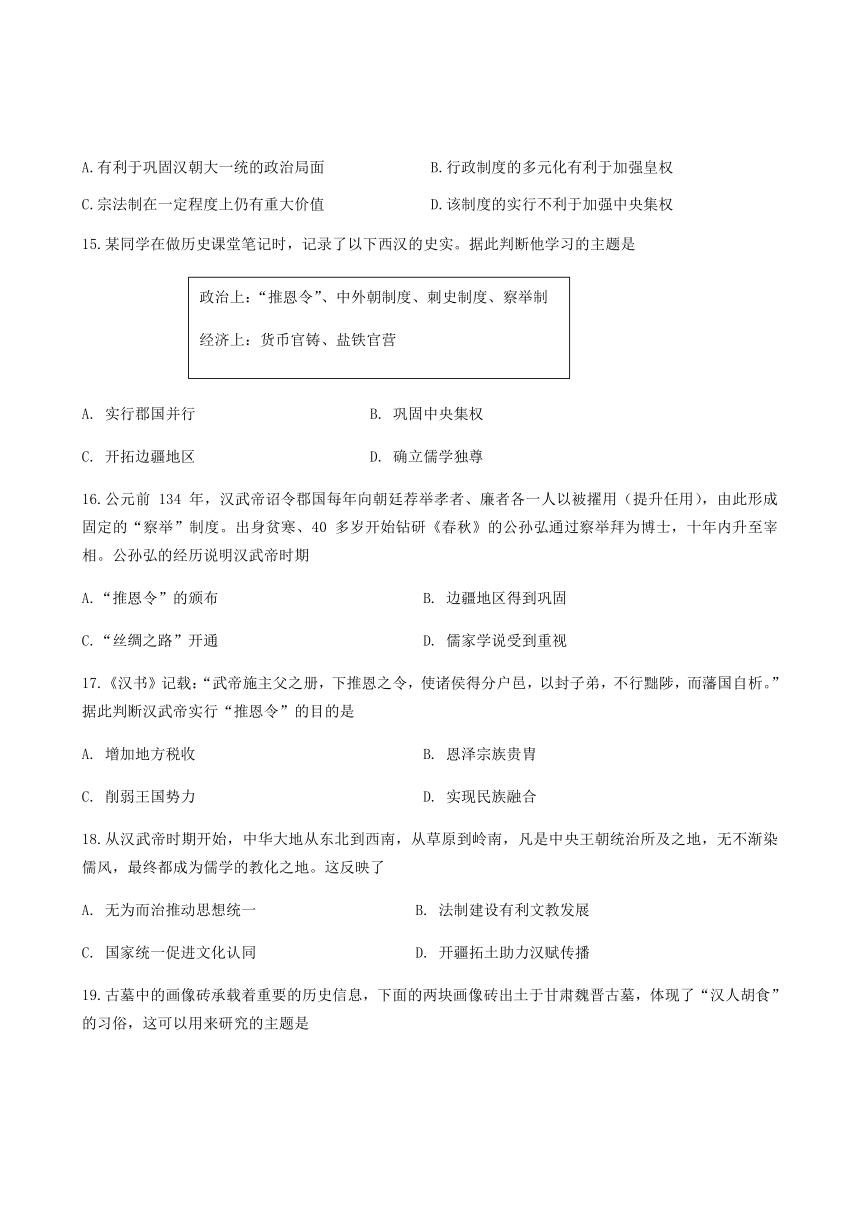

19.古墓中的画像砖承载着重要的历史信息,下面的两块画像砖出土于甘肃魏晋古墓,体现了“汉人胡食”的习俗,这可以用来研究的主题是

汉族妇女制作蒸馍与烙饼

汉人食用烧烤食品

A. 江南开发 B. 民族交融 C. 政权并立 D. 南北统一

20.《魏书》载:“帝……雅好读书,手不释卷。‘五经’之义,览之便讲,学不师受,探其精奥。史传百家,无不该涉。善谈《庄》《老》,尤精释义。”材料说明孝文帝

A. 认同汉族文化 B. 注重学以致用 C. 锐意改革旧俗 D. 潜心文学创作

21.三国时期,鱼豢著《魏略》记述“(氐族)衣服尚青绛,俗能织布,善田种,畜养豕牛马驴骡,由与中国错居故也。”这一现象表明,氐人当时

A.已经完全以农耕生活为主 B.学习汉族的典章制度和文化

C.生产以耕织和饲养相结合 D.深受北魏孝文帝改革的影响76003158197850

高一历史试卷第2页(共6页)

高一历史试卷第2页(共6页)

22.《三国志》记载:“魏兴,西域虽不能尽至,其大国龟兹、于阗、康居、乌孙、疏勒、月氏、鄯善、车师之属,无岁不奉朝贡,略如汉氏故事。”据此可知

A. 国家分裂阻碍对外贸易的发展 B. 曹魏政权中断了与西域的联系

C. 西域依然是东西方交往的桥梁 D. 西域诸国与中原交往仍很频繁

23.马端临的《文献通考》说:“用人之法多取之世族,如南之王、谢,北之崔、卢,虽朝代推移,鼎迁物改,犹卬(yǎng,古同“仰”)然以门地自负,上之人亦缘其门地而用之……往往其时仕者,或从辟召,或举孝廉,则皆贵胄也。其起自单族匹士而显贵者,盖所罕见。”他所描述的这一中国古代社会现象发生于

A. 秦汉时期 B. 魏晋南北朝 C. 隋唐时期 D. 北宋时期

24.《宋书》(记载南北朝时期“刘宋”政权历史的书)中写道:“江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。”此现象出现的原因是

①北方人口大量南迁 ②南方气候有利于农业发展

③江南地区土地肥沃 ④北魏孝文帝改革大力推动

A.①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④

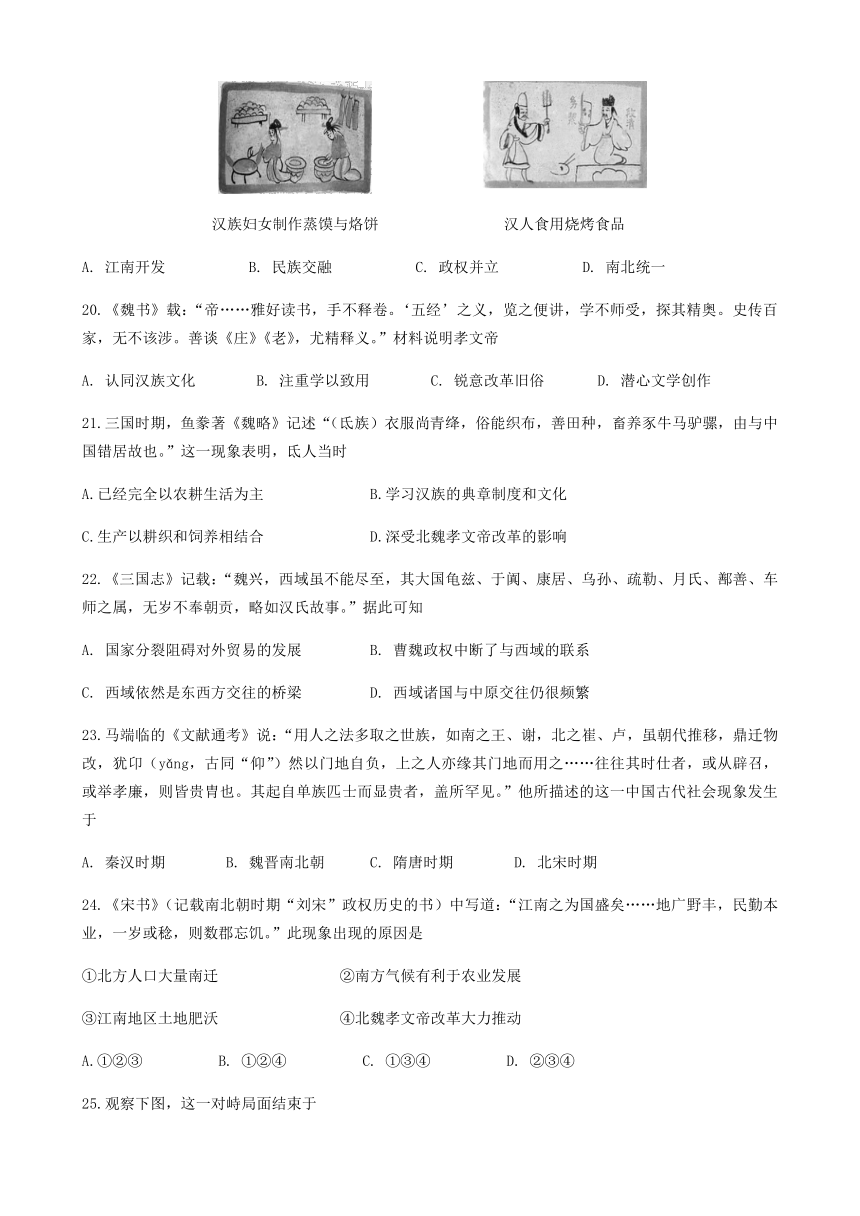

25.观察下图,这一对峙局面结束于

A.公元前3世纪末期 B.公元3世纪初期

C.公元3世纪末期 D.公元6世纪末期

26.隋文帝废除汉代以来地方州郡长官可以自行征辟僚属的制度,规定“凡九品以上地方官员一律由中央吏部任免,官员每年由吏部进行考核,根据实绩实行奖惩、升迁或黜落。”这一措施

A.加强了中央政府对地方的控制 B.减轻了封建国家的财政负担

C.调动了知识分子入仕的积极性 D.提高了地方政府的办事效率

27.“通过层层严格考试的人才能进入衙门任职,人们全然不可能设想一个比这更好的政府”。这是伏尔泰在评价中国的

A. 世官制 B. 察举制 C. 九品中正制 D. 科举制

28.唐太宗从历史上认识到周、秦统治时间的长短在于统治者本身,周因“惟善是务,积功累德”,所以持久;秦因“恣其奢淫,好行刑罚”,故而短暂。他因此采取的措施是

①轻徭薄赋,劝课农桑 ②知人善任,虚怀纳谏

③首创殿试,完善科举 ④崇文抑武,大兴文治

A.①② B. ②③ C. ②④ D. ③④

45885102286029.在事死如生的唐代中上层人士的墓葬中,陪葬的骆驼俑蔚成风尚。许多陶骆驼背上驮着丝绸,驭手几乎都是表情各异的胡人,做工精美异常。由此可见,唐代

A.海上丝绸之路畅通 B.民间制造瓷器技术高超

C.汉藏文化交流频繁 D.经济交流影响社会习俗

30.在东北,以粟末靺鞨为主体的渤海国,与唐朝往来非常频繁,在中原文明的强有力的影响下,社会经济如农业、蚕桑业、畜牧业、手工业、商业都有了显著的发展和进步,有“海东盛国”之誉。材料主要反映了唐朝时

A.形成了民族融合的高潮 B.先进生产方式向边疆扩展

C.社会经济出现繁荣局面 D.制度文明居于领先的地位

31.唐朝前期,世人嫁娶注重门第,之后门第观念逐渐弱化。五代时期,世人“取士不问家世,婚姻不问阀阅”。对此合理的解释是

A. 封建门第的等级观念消失 B. 民族交融改变世人婚姻观

C. 世家大族的地位开始上升 D. 科举制发展影响社会习俗

32.历史学家钱穆在《国史新论》中写道:“在唐代,凡遇军国大事,照例先由中书省属官中书舍人各拟意见,再由中书令即宰相审核裁定,送经皇帝画敕后,再须送经门下省,由其属官给事中一番复审,若门下省不同意,还得退回重拟。因此必得中书、门下两省共同认可,那道诏书才算合法。”由此可知,这种做法

A. 提高了政府执行力度 B. 剥夺了宰相权力

C. 减少了决策的随意性 D. 废除了君主专制

33.武则天时期,将中书、门下二省名称分别改为凤阁、鸾台,通过加授“同凤阁鸾台平章事”头衔,使低品阶官员得以与凤阁、鸾台长官共同议政。宰相数量大增,且更替频繁。这一做法的目的是

A.扩大中书、门下二省的职权 B.为官员提供晋升的机会

C.便于实现对朝政的全面控制 D.强化宰相参政议政职能

34.北宋文人王谠指出:“盖唐之乱,非藩镇无以平之,而亦藩镇有以乱之。……故其所以去唐之乱者,藩镇也;而所以致唐之乱者,亦藩镇也。”作者旨在说明

A.唐朝藩镇具有双重影响 B.藩镇有利于维系唐朝统治

C.藩镇割据导致唐朝灭亡 D.藩镇是平定叛乱的主要力量

35.唐朝租庸调制规定男子除租、调外,还可以纳绢或布代役;两税法规定每户按人丁和资产缴纳户税,按田亩缴纳地税。这一变化反映了

A.国家废除了长期以来的人丁税 B.国家对农民人身控制松弛

C.政府实行不抑兼并的土地政策 D.小农经济不断发展的结果

36.魏晋时期,人们不再相信所谓的“天命”,转而追求“越名教而任自然”,诗歌中训勉的内容减少了,自由抒情和绮文丽藻的成分却日益增加。据此可知,魏晋时期

A.文学创作的政教性有所减弱 B.士族强化了对文化话语权的掌控

C.儒家思想受到佛道思想冲击 D.文学才能是评判人才的重要标准

37.北朝贾思勰在《齐民要术》序中写道:“起自耕农,终于醯醢(酿造、腌制各法),资生之业,靡不毕书。号曰《齐民要术》……舍本逐末,贤哲所非,日富岁贫,饥寒之渐,故商贾之事,阙而不录。”从上述文字中不能得出的观点是

A.该书主要研讨民众谋生的技术 B.反映了作者重农抑商的思想

C.体现了作者“民以食为天”的思想 D.说明作者主张发展商品经济

38.婆罗门曲为天竺佛教舞曲,后从西域、中亚诸国传入唐朝,经凉州(甘肃武威)都督杨敬述改制、加工,传入长安后又经唐玄宗修改、润色,更名“霓裳羽衣舞”,风靡一时。这反映了

A.民族交融助推文化趋同 B.三教合一促进文化繁荣

C.丝绸之路成就盛唐气象 D.文化交融推动艺术创新

第Ⅱ卷

二、本大题共2小题,第39题12分,第40题12分,共24分。

39.阅读材料,回答问题。

材料一 子曰:“克己复礼为仁。一曰克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”

——《论语·颜渊》

材料二 董仲舒……开启了儒学神学化、儒家宗教化、孔子教主化的进程,为封建统治找到了较为理想的意识形态。他的学说为稳定和巩固大一统的专制主义中央集权的统治起了重要作用,对于形成以汉族为主体的中华民族的心理特征产生了不可估量的积极影响。

——田昌五、安作璋主编《秦汉史》

材料三 董仲舒是西汉一代最有影响的思想家……董仲舒学说的消极影响也是严重的……我们民族性格中的封闭自我,盲目自足,因循守旧,不思奋进等劣根性,都与之直接相关。

——冯天瑜《中华文化史》

⑴材料一隐含了孔子怎样的核心政治主张?在孔子眼中,处理上述关系的最佳方式应是什么?(4分)

⑵根据材料二结合所学知识指出董仲舒新儒学有哪些观点有利于汉武帝统治?汉武帝采纳董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的建议带来了怎样的影响和?(6分)

⑶材料三是怎样看待董仲舒的新儒学的?(2分)

40. 阅读材料,回答问题。

材料一 其创始的用意在谨慎选才……但末流所及,仍为权门所把持……权贵子弟依恃家庭地位、经济势力及社会关系,本易获取声名,膺列上品;而若干不肖中正更逢迎权贵,徇私舞弊……这制度演变到最后,终于造成“上品无寒门,下品无士族”的局面。

——邹纪万《中国通史:魏晋南北朝史》

材料二 随着南北朝以来经济的发展,中小地主与富裕农民的数量日益增多,他们要求打破门阀士族的限制,在政治上得到发展。这一要求与隋朝打击豪强地主,加强中央集权的政策是相符合的。因此,魏晋以来为豪强地主所操纵的选拔官僚的“九品中正制”,就在隋文帝时废除了。代之而起的是以考试选士的科举制度。自隋文帝罢九品中正制,始立科举。炀帝时设进士等科,并命按十科举人,科举制度形成。

——摘编自白寿彝主编《中国通史》

材料三 纵观中国古代文官选拔制度的发展趋势, 其选拔范围在不断的走向扩大和开放,逐渐由统治阶级内部选拔发展到向全社会开放。隋唐时期,中国再度实现了大一统,创立科举制,把平等竞争机制引入选官制度,向社会各阶层人士敞开了入仕的大门,使封建政府可以从社会各阶层吸纳大量优秀人才进入各个管理部门。

——摘编自张国安《中国古代文官选拔制度及其现代借鉴》

请回答:

⑴指出材料一实行的选官制度名称及其选拔标准。(2分)

⑵根据材料一,指出隋文帝废除“九品中正制”的原因。(3分)

⑶根据材料三并结合所学知识,科举制选拔人才的标准是什么?这一制度的实施有何积极影响?(5分)

⑷结合上述材料及所学知识,概括我国古代选官制度的发展趋势。(2分)

2020-2021学年度上学期高一年级第二次学情调查

历史参考答案

1-5 CDAAC 6-10 CDDDD 11-15 CADDB 16-20 DCCBA 21-25 CDBAD 26-30 ADADB

31-35 DCCAB 36-38 ADD

39.⑴主张:建立仁、礼结合的理想社会。方式:仁、礼相辅相成,“克己复礼”才能实现“仁”。(4分)

⑵观点:大一统思想;君权神授;三纲五常等。(2分,任2点)

影响:确立了儒学的正统地位;使儒学逐渐成为封建社会的主流意识形态。(4分)

⑶看待:儒学长期处于独尊地位,束缚了人们的思想,对民族性格产生了消极影响。(2分)

40.⑴名称:九品中正制;标准:门第。(2分)

⑵原因:九品中正制的弊端日益暴露;庶族地主地位的上升;加强中央集权的需要。(3分)

⑶标准:考试成绩。(1分)

影响:扩大了封建统治基础;加强中央集权;提高官员文化素质;一定程度上体现公平公正;有利于社会阶层的流动性。(4分,任意4点)

⑷趋势:标准由家世、门第到才能;方式由推荐、评品到考试,日趋严密;逐渐公平、公正化。(2分,任意2点)

75031608201660

高一历史试卷第4页(共6页)

高一历史试卷第4页(共6页)

历史试题

考试时间75分钟 试卷满分100分

第Ⅰ卷

一、本大题共38题,每题2分,共76分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.石器时代,是考古界对早期人类历史划定分期的第一个时代,即从人类出现到青铜器出现,大约始于距今二三百万年,止于距今5000年至2000年左右。由此可知,考古界划定石器时代的主要依据是

A.古人类所处的地域环境?????????B.贫富分化是否巳经出现

C.生产工具及其制作水平?????????D.氏族公社取代原始人群

2.下图是中国早期人类文化遗址分布示意图。从图中可以获取的正确信息是

①遗址分布广泛但不均衡 ②遗址分布都集中在黄河流域

③大部分属于旧石器时代 ④中华文明的起源具有多元性

①② B. ②③ C. ③④ D. ①④

3.2019年,在河南淮阳发掘出一处距今约4000年的龙山文化遗址,其中有各种形制的圆形遗存分布于人工垫筑的台基之上,经考古专家初步判断,很可能是当时粮仓的遗迹。如判断无误,这一遗存可实证

A.原始农业的发展??? ?B.贫富分化的出现???????

C.社会阶级的产生????? ?D.早期国家的形成

4.陈直说:“《史记·殷本纪》合于殷虚甲骨文者,有百分之七十。”又说“《史记·楚世家》之楚侯逆、楚王,皆与传世铜器铭文相符合”,“寿县蔡侯墓近出铜器群,倘无《史记·蔡世家》,则蔡侯后期世系,即无从参考”。作者意在说明

A. 甲骨文、金文可以印证《史记》 B. 甲骨文、金文标志着汉字的成熟

C. 考古资料否定了司马迁的记述 D. 出土文字价值一定优于传世文献

5.周公“兼制天下,立七十一国,姬姓独居五十三人”;汉高祖“初定天下,昆弟少,诸子弱,大封同姓”。上述两项措施的共同点是

A. 以加强中央集权制为目标 B. 改变了地方分裂割据的局面

C. 试图通过分封来巩固统治 D. 推动君主专制的进一步发展

6.《白虎通·宗族》记载“大宗能率小宗,小宗能率群弟”;《春秋公羊传·隐公元年》记载“立嫡以长不以贤,立子以贵不以长”。材料中反映的是

A. 禅让制 B. 世袭制 C. 宗法制 D. 分封制

7.据下表可以得出的正确认识是

人物

时 间

主要内容

商鞅

秦孝公时期

奖励耕织;奖励军功;废除井田制;推行县制,官员由君主任免

邹忌

齐威王时期

举贤人、修法律、鼓励臣下进谏

李悝

魏文侯时期

按照“食有劳而禄有功”的原则授予官职和爵位;颁布《法经》

吴起

楚悼王时期

废除贵族世卿世禄制度,裁减冗官,选贤任能

A.变法以实行土地私有制为中心 B.变法侧重重建伦理和政治

C.变法旨在改变当时的社会性质 D.变法重视人才选拔与使用

8.“大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。静胜躁,寒胜热,清净为天下正。”这句话出自下列哪位思想家之口

A.孔子? ?B.孟子??????C.韩非子???????D.老子

2968625914409.对右栏材料所反映的主张解读准确的是

A. 老子将万物本原归结为“道”

B. 孔子主张“性本善”“有教无类”

C. 法家主张以法为工具管理国家

D. 荀子从人性出发,主张隆礼重法

10.战国时,孟子主张“(天下)定于一”,墨子认为应使“天下之百姓,皆上同于天子”,韩非子提出“事在四方,要在中央,圣人执要,四方来效”。这些思想相通之处是,都主张

A.君主专制??? ?B.实行仁政? ?C.以德治国???? ?D.国家统一

11.历史学家陈旭麓指出:“秦始皇设职授官,从一方面看是官僚政治的开始,从另一方面看却是政治权力等级世袭的终止。”秦始皇的做法有利于

A. 扩大政治统治基础 B. 确保天下共主地位

C. 建立中央集权体制 D. 防止官僚贪污腐败

12.郡县制取代分封制的必然结果就是贵族制让位于官僚制。在官僚制时代,不管是新旧贵族,还是新兴士人阶层,都必须通过任命转化为官僚,才能成为政体的直接参与者。这一变化

A.加强了专制主义中央集权??????????B.标志着选官制度的成熟完善

C.进一步强化封建等级秩序??????????D.是国家开疆拓土的主要手段

13.下表中所列言论,其共同的着眼点是

言论

作者

出处

明法度,定律令,皆以始皇起。

司马迁

《史记·李斯列传》

秦之所以革之者,其为制,公之大者也;其情,私也……然而公天下之端自秦始。

柳宗元

《封建论》

三代至秦,浑沌之再辟者也。其创制立法,至今守之以为利,史称其“得圣人之威”。

张居正

《杂著·三代至秦》

A.秦朝速亡原因??? ???????B.始皇个人品行?????

C.秦国奠定霸业??? ???????D.秦朝制度创新

14.下图是汉初实行的一项政治制度。下列说法正确的是

15944851132205

A.有利于巩固汉朝大一统的政治局面?? B.行政制度的多元化有利于加强皇权

C.宗法制在一定程度上仍有重大价值? D.该制度的实行不利于加强中央集权

15.某同学在做历史课堂笔记时,记录了以下西汉的史实。据此判断他学习的主题是

政治上:“推恩令”、中外朝制度、刺史制度、察举制

经济上:货币官铸、盐铁官营

思想上:“尊崇儒术”、五经博士

政治上:“推恩令”、中外朝制度、刺史制度、察举制

经济上:货币官铸、盐铁官营

思想上:“尊崇儒术”、五经博士

A. 实行郡国并行 B. 巩固中央集权

C. 开拓边疆地区 D. 确立儒学独尊

16.公元前 134 年,汉武帝诏令郡国每年向朝廷荐举孝者、廉者各一人以被擢用(提升任用),由此形成固定的“察举”制度。出身贫寒、40 多岁开始钻研《春秋》的公孙弘通过察举拜为博士,十年内升至宰相。公孙弘的经历说明汉武帝时期

A.“推恩令”的颁布 B. 边疆地区得到巩固

C.“丝绸之路”开通 D. 儒家学说受到重视

17.《汉书》记载:“武帝施主父之册,下推恩之令,使诸侯得分户邑,以封子弟,不行黜陟,而藩国自析。”据此判断汉武帝实行“推恩令”的目的是

A. 增加地方税收 B. 恩泽宗族贵胄

C. 削弱王国势力 D. 实现民族融合

18.从汉武帝时期开始,中华大地从东北到西南,从草原到岭南,凡是中央王朝统治所及之地,无不渐染儒风,最终都成为儒学的教化之地。这反映了

A. 无为而治推动思想统一 B. 法制建设有利文教发展

C. 国家统一促进文化认同 D. 开疆拓土助力汉赋传播

19.古墓中的画像砖承载着重要的历史信息,下面的两块画像砖出土于甘肃魏晋古墓,体现了“汉人胡食”的习俗,这可以用来研究的主题是

汉族妇女制作蒸馍与烙饼

汉人食用烧烤食品

A. 江南开发 B. 民族交融 C. 政权并立 D. 南北统一

20.《魏书》载:“帝……雅好读书,手不释卷。‘五经’之义,览之便讲,学不师受,探其精奥。史传百家,无不该涉。善谈《庄》《老》,尤精释义。”材料说明孝文帝

A. 认同汉族文化 B. 注重学以致用 C. 锐意改革旧俗 D. 潜心文学创作

21.三国时期,鱼豢著《魏略》记述“(氐族)衣服尚青绛,俗能织布,善田种,畜养豕牛马驴骡,由与中国错居故也。”这一现象表明,氐人当时

A.已经完全以农耕生活为主 B.学习汉族的典章制度和文化

C.生产以耕织和饲养相结合 D.深受北魏孝文帝改革的影响76003158197850

高一历史试卷第2页(共6页)

高一历史试卷第2页(共6页)

22.《三国志》记载:“魏兴,西域虽不能尽至,其大国龟兹、于阗、康居、乌孙、疏勒、月氏、鄯善、车师之属,无岁不奉朝贡,略如汉氏故事。”据此可知

A. 国家分裂阻碍对外贸易的发展 B. 曹魏政权中断了与西域的联系

C. 西域依然是东西方交往的桥梁 D. 西域诸国与中原交往仍很频繁

23.马端临的《文献通考》说:“用人之法多取之世族,如南之王、谢,北之崔、卢,虽朝代推移,鼎迁物改,犹卬(yǎng,古同“仰”)然以门地自负,上之人亦缘其门地而用之……往往其时仕者,或从辟召,或举孝廉,则皆贵胄也。其起自单族匹士而显贵者,盖所罕见。”他所描述的这一中国古代社会现象发生于

A. 秦汉时期 B. 魏晋南北朝 C. 隋唐时期 D. 北宋时期

24.《宋书》(记载南北朝时期“刘宋”政权历史的书)中写道:“江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。”此现象出现的原因是

①北方人口大量南迁 ②南方气候有利于农业发展

③江南地区土地肥沃 ④北魏孝文帝改革大力推动

A.①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④

25.观察下图,这一对峙局面结束于

A.公元前3世纪末期 B.公元3世纪初期

C.公元3世纪末期 D.公元6世纪末期

26.隋文帝废除汉代以来地方州郡长官可以自行征辟僚属的制度,规定“凡九品以上地方官员一律由中央吏部任免,官员每年由吏部进行考核,根据实绩实行奖惩、升迁或黜落。”这一措施

A.加强了中央政府对地方的控制 B.减轻了封建国家的财政负担

C.调动了知识分子入仕的积极性 D.提高了地方政府的办事效率

27.“通过层层严格考试的人才能进入衙门任职,人们全然不可能设想一个比这更好的政府”。这是伏尔泰在评价中国的

A. 世官制 B. 察举制 C. 九品中正制 D. 科举制

28.唐太宗从历史上认识到周、秦统治时间的长短在于统治者本身,周因“惟善是务,积功累德”,所以持久;秦因“恣其奢淫,好行刑罚”,故而短暂。他因此采取的措施是

①轻徭薄赋,劝课农桑 ②知人善任,虚怀纳谏

③首创殿试,完善科举 ④崇文抑武,大兴文治

A.①② B. ②③ C. ②④ D. ③④

45885102286029.在事死如生的唐代中上层人士的墓葬中,陪葬的骆驼俑蔚成风尚。许多陶骆驼背上驮着丝绸,驭手几乎都是表情各异的胡人,做工精美异常。由此可见,唐代

A.海上丝绸之路畅通 B.民间制造瓷器技术高超

C.汉藏文化交流频繁 D.经济交流影响社会习俗

30.在东北,以粟末靺鞨为主体的渤海国,与唐朝往来非常频繁,在中原文明的强有力的影响下,社会经济如农业、蚕桑业、畜牧业、手工业、商业都有了显著的发展和进步,有“海东盛国”之誉。材料主要反映了唐朝时

A.形成了民族融合的高潮 B.先进生产方式向边疆扩展

C.社会经济出现繁荣局面 D.制度文明居于领先的地位

31.唐朝前期,世人嫁娶注重门第,之后门第观念逐渐弱化。五代时期,世人“取士不问家世,婚姻不问阀阅”。对此合理的解释是

A. 封建门第的等级观念消失 B. 民族交融改变世人婚姻观

C. 世家大族的地位开始上升 D. 科举制发展影响社会习俗

32.历史学家钱穆在《国史新论》中写道:“在唐代,凡遇军国大事,照例先由中书省属官中书舍人各拟意见,再由中书令即宰相审核裁定,送经皇帝画敕后,再须送经门下省,由其属官给事中一番复审,若门下省不同意,还得退回重拟。因此必得中书、门下两省共同认可,那道诏书才算合法。”由此可知,这种做法

A. 提高了政府执行力度 B. 剥夺了宰相权力

C. 减少了决策的随意性 D. 废除了君主专制

33.武则天时期,将中书、门下二省名称分别改为凤阁、鸾台,通过加授“同凤阁鸾台平章事”头衔,使低品阶官员得以与凤阁、鸾台长官共同议政。宰相数量大增,且更替频繁。这一做法的目的是

A.扩大中书、门下二省的职权 B.为官员提供晋升的机会

C.便于实现对朝政的全面控制 D.强化宰相参政议政职能

34.北宋文人王谠指出:“盖唐之乱,非藩镇无以平之,而亦藩镇有以乱之。……故其所以去唐之乱者,藩镇也;而所以致唐之乱者,亦藩镇也。”作者旨在说明

A.唐朝藩镇具有双重影响 B.藩镇有利于维系唐朝统治

C.藩镇割据导致唐朝灭亡 D.藩镇是平定叛乱的主要力量

35.唐朝租庸调制规定男子除租、调外,还可以纳绢或布代役;两税法规定每户按人丁和资产缴纳户税,按田亩缴纳地税。这一变化反映了

A.国家废除了长期以来的人丁税 B.国家对农民人身控制松弛

C.政府实行不抑兼并的土地政策 D.小农经济不断发展的结果

36.魏晋时期,人们不再相信所谓的“天命”,转而追求“越名教而任自然”,诗歌中训勉的内容减少了,自由抒情和绮文丽藻的成分却日益增加。据此可知,魏晋时期

A.文学创作的政教性有所减弱 B.士族强化了对文化话语权的掌控

C.儒家思想受到佛道思想冲击 D.文学才能是评判人才的重要标准

37.北朝贾思勰在《齐民要术》序中写道:“起自耕农,终于醯醢(酿造、腌制各法),资生之业,靡不毕书。号曰《齐民要术》……舍本逐末,贤哲所非,日富岁贫,饥寒之渐,故商贾之事,阙而不录。”从上述文字中不能得出的观点是

A.该书主要研讨民众谋生的技术 B.反映了作者重农抑商的思想

C.体现了作者“民以食为天”的思想 D.说明作者主张发展商品经济

38.婆罗门曲为天竺佛教舞曲,后从西域、中亚诸国传入唐朝,经凉州(甘肃武威)都督杨敬述改制、加工,传入长安后又经唐玄宗修改、润色,更名“霓裳羽衣舞”,风靡一时。这反映了

A.民族交融助推文化趋同 B.三教合一促进文化繁荣

C.丝绸之路成就盛唐气象 D.文化交融推动艺术创新

第Ⅱ卷

二、本大题共2小题,第39题12分,第40题12分,共24分。

39.阅读材料,回答问题。

材料一 子曰:“克己复礼为仁。一曰克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”

——《论语·颜渊》

材料二 董仲舒……开启了儒学神学化、儒家宗教化、孔子教主化的进程,为封建统治找到了较为理想的意识形态。他的学说为稳定和巩固大一统的专制主义中央集权的统治起了重要作用,对于形成以汉族为主体的中华民族的心理特征产生了不可估量的积极影响。

——田昌五、安作璋主编《秦汉史》

材料三 董仲舒是西汉一代最有影响的思想家……董仲舒学说的消极影响也是严重的……我们民族性格中的封闭自我,盲目自足,因循守旧,不思奋进等劣根性,都与之直接相关。

——冯天瑜《中华文化史》

⑴材料一隐含了孔子怎样的核心政治主张?在孔子眼中,处理上述关系的最佳方式应是什么?(4分)

⑵根据材料二结合所学知识指出董仲舒新儒学有哪些观点有利于汉武帝统治?汉武帝采纳董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的建议带来了怎样的影响和?(6分)

⑶材料三是怎样看待董仲舒的新儒学的?(2分)

40. 阅读材料,回答问题。

材料一 其创始的用意在谨慎选才……但末流所及,仍为权门所把持……权贵子弟依恃家庭地位、经济势力及社会关系,本易获取声名,膺列上品;而若干不肖中正更逢迎权贵,徇私舞弊……这制度演变到最后,终于造成“上品无寒门,下品无士族”的局面。

——邹纪万《中国通史:魏晋南北朝史》

材料二 随着南北朝以来经济的发展,中小地主与富裕农民的数量日益增多,他们要求打破门阀士族的限制,在政治上得到发展。这一要求与隋朝打击豪强地主,加强中央集权的政策是相符合的。因此,魏晋以来为豪强地主所操纵的选拔官僚的“九品中正制”,就在隋文帝时废除了。代之而起的是以考试选士的科举制度。自隋文帝罢九品中正制,始立科举。炀帝时设进士等科,并命按十科举人,科举制度形成。

——摘编自白寿彝主编《中国通史》

材料三 纵观中国古代文官选拔制度的发展趋势, 其选拔范围在不断的走向扩大和开放,逐渐由统治阶级内部选拔发展到向全社会开放。隋唐时期,中国再度实现了大一统,创立科举制,把平等竞争机制引入选官制度,向社会各阶层人士敞开了入仕的大门,使封建政府可以从社会各阶层吸纳大量优秀人才进入各个管理部门。

——摘编自张国安《中国古代文官选拔制度及其现代借鉴》

请回答:

⑴指出材料一实行的选官制度名称及其选拔标准。(2分)

⑵根据材料一,指出隋文帝废除“九品中正制”的原因。(3分)

⑶根据材料三并结合所学知识,科举制选拔人才的标准是什么?这一制度的实施有何积极影响?(5分)

⑷结合上述材料及所学知识,概括我国古代选官制度的发展趋势。(2分)

2020-2021学年度上学期高一年级第二次学情调查

历史参考答案

1-5 CDAAC 6-10 CDDDD 11-15 CADDB 16-20 DCCBA 21-25 CDBAD 26-30 ADADB

31-35 DCCAB 36-38 ADD

39.⑴主张:建立仁、礼结合的理想社会。方式:仁、礼相辅相成,“克己复礼”才能实现“仁”。(4分)

⑵观点:大一统思想;君权神授;三纲五常等。(2分,任2点)

影响:确立了儒学的正统地位;使儒学逐渐成为封建社会的主流意识形态。(4分)

⑶看待:儒学长期处于独尊地位,束缚了人们的思想,对民族性格产生了消极影响。(2分)

40.⑴名称:九品中正制;标准:门第。(2分)

⑵原因:九品中正制的弊端日益暴露;庶族地主地位的上升;加强中央集权的需要。(3分)

⑶标准:考试成绩。(1分)

影响:扩大了封建统治基础;加强中央集权;提高官员文化素质;一定程度上体现公平公正;有利于社会阶层的流动性。(4分,任意4点)

⑷趋势:标准由家世、门第到才能;方式由推荐、评品到考试,日趋严密;逐渐公平、公正化。(2分,任意2点)

75031608201660

高一历史试卷第4页(共6页)

高一历史试卷第4页(共6页)

同课章节目录