1.1沁园春·长沙 同步课件(共17张PPT)+练习

文档属性

| 名称 | 1.1沁园春·长沙 同步课件(共17张PPT)+练习 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 41.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-11-11 09:33:13 | ||

图片预览

文档简介

(共17张PPT)

沁园春·长沙

人教版高中语文必修1

授课:古语老师

[慕联教育同步课程]

课程编号:TS2004010301RB1010101HRX

了解作者及写作背景和与体裁相关的文学常识。

壹

理解词的内容和结构以及思想感情。

贰

探究词的写作特色。

叁

学习目标

了解作者及写作背景和与体裁相关的文学常识

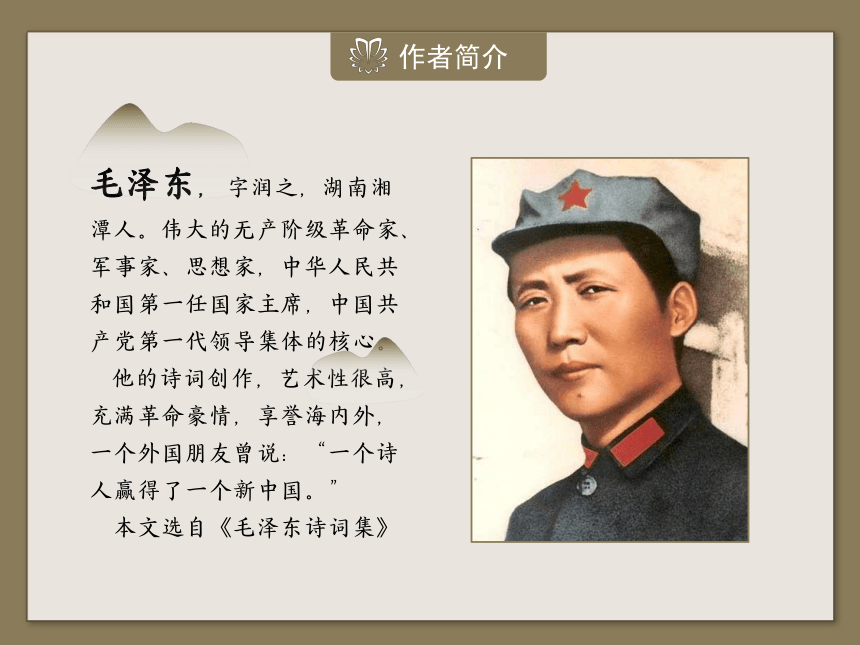

毛泽东,

字润之,湖南湘潭人。伟大的无产阶级革命家、军事家、思想家,中华人民共和国第一任国家主席,中国共产党第一代领导集体的核心。

他的诗词创作,艺术性很高,充满革命豪情,享誉海内外,一个外国朋友曾说:“一个诗人赢得了一个新中国。”

本文选自《毛泽东诗词集》

作者简介

1925年,正是北伐战争的前一年,当时革命蓬勃发展,毛泽东直接领导了湖南农民起义,同时国共统一战线已经确立,但革命该由哪个阶级来领导,成为党内外斗争的焦点。这年深秋,毛泽东同志从上海回到韶山,从事革命活动。却逢军阀赵恒惕要逮捕他,在韶山人民的掩护下,他秘密离开韶山,准备到广州主持农民运动讲习所,经过长沙时,独自去了橘子洲。事后作了此词。

背景资料

词兴起于隋唐,盛行于两宋,又称“长短句”、“曲子词”、“诗余”等。它可依据字数来划分成小令、中调、长调;按段可分为单调、双调、三叠、四叠。《沁园春·长沙》属长调、双调。

与体裁相关的文学常识

理解词的内容和结构以及思想感情

独立寒秋,湘江北去,

橘子洲头。

沁园春·长沙

上片第一、二、三层

看万山红遍,

层林尽染,

漫江碧透,

百舸争流,

鹰击长空,

鱼翔浅底,

万类霜天竞自由。

交代了人物、主要事件以及所发生的时间、地点、环境,描绘了一幅独立寒秋图,引出下文对具体景物的描写。

对于一连串的自然意象不停地变换视角、由远及近、由上自下、由静到动,描绘了一幅色彩绚烂、生机勃勃、壮丽开阔的湘江秋景图,融豪迈之情于所绘之景,从而引出下文的疑问。

→远眺

→静态

→近观

→静态、动态

→仰视

→动态

→俯瞰

→动态

怅寥廓,

问苍茫大地,

谁主沉浮?

由眼前景自然地引出对胸中豪迈之情的抒发,也为下片奠定了如此抒情基调。

上片:描写壮丽的湘江秋景,由眼前的景生发胸中的豪迈之情。

下片:重在抒情,于豪迈之情的抒发中透出昂扬的革命斗志。

携来百侣曾游,

忆往昔峥嵘岁月稠。

恰同学少年,

风华正茂;

书生意气,

挥斥方遒,

指点江山,

激扬文字,

粪土当年万户侯。

→起承上启下的过渡作用

塑造了一群英姿勃发、激情澎湃、志气高昂、以天下为己任的少年形象,描绘了一幅峥嵘岁月图。

曾记否,

到中流击水,

浪遏飞舟?

回忆当年在此游泳的情形,同时暗含激励自己及广大革命者激流勇进之意,含蓄地回答了上片所提出的“谁主沉浮”之问,描绘了一幅中流击水图,显示了作者的豪情壮志。

沁园春·长沙

下片第一、二层

独立寒秋图

湘江秋景图

沁园春

·长沙

景中寓情

情中显志

上片写景

峥嵘岁月图

中流击水图

下片抒情

谁主沉浮

同学少年

归纳总结

探究词的写作特色

寓情于景情景交融

1

该首词的上片虽然也是一般的写景,但此景却都是诗人眼中景,打上了诗人鲜明的情感烙印。无论是被秋叶染红的万山,还是湘江中的百舸争流之象,或是搏击长空的雄鹰以及水中畅游的鱼,都是经诗人眼光折射出的意象,它们不仅不是多数古人眼中蕴含着悲愁的秋景,相反还构成了“万类霜天竞自由”的热烈可喜之意境,由此可知诗人传达的是一种乐观向上的情绪。恰似清末学者王国维在《人间词话》里所言:“一切景语皆情语”。

写作特色的探究

对比手法的运用

2

本首词中含有多种对比的写作手法,使描绘的形象更加鲜明生动。如“万山红遍”和“漫江碧透”主要是色彩的对比;“鹰击长空”和“鱼翔浅底”是动作的对比;“同学少年”和“万户侯”是明处的对比,“万类霜天竞自由”与人民的被压迫是暗含的对比。

写作特色

极富表现力的语言

3

本首词用语精当、形象,极富表现力。如“万”字写出了山之多,“遍”

字写出了红之广,“漫”字写出了江水满溢之状,“争”字活现出千帆竞发的热闹场面。用“击”而不用“飞”,准确地刻画出鹰的矫健雄姿;用“翔”而不用“游”,精妙地描绘出游鱼在水中轻快自如、像鸟一般盘旋的姿态。另外,通过立、看等词写出江山的壮丽和万类的自由自在,是明写;通过怅、问等词暗写出的是当时国内外反动派的猖獗以及广大人民遭受的灾难。

写作特色

主题归纳

《沁园春·长沙》一词通过对长沙秋景的描绘和对青年时代革命斗争生活的回忆,抒写了革命青年对国家命运的关怀和以天下为己任、蔑视反动统治者以改造旧中国的豪情壮志。

学习小结

了解作者及写作背景和与体裁相关的文学常识

壹

理解词的内容和结构以及思想感情

贰

探究词的写作特色

叁

沁园春·长沙

人教版高中语文必修1

授课:古语老师

[慕联教育同步课程]

课程编号:TS2004010301RB1010101HRX

了解作者及写作背景和与体裁相关的文学常识。

壹

理解词的内容和结构以及思想感情。

贰

探究词的写作特色。

叁

学习目标

了解作者及写作背景和与体裁相关的文学常识

毛泽东,

字润之,湖南湘潭人。伟大的无产阶级革命家、军事家、思想家,中华人民共和国第一任国家主席,中国共产党第一代领导集体的核心。

他的诗词创作,艺术性很高,充满革命豪情,享誉海内外,一个外国朋友曾说:“一个诗人赢得了一个新中国。”

本文选自《毛泽东诗词集》

作者简介

1925年,正是北伐战争的前一年,当时革命蓬勃发展,毛泽东直接领导了湖南农民起义,同时国共统一战线已经确立,但革命该由哪个阶级来领导,成为党内外斗争的焦点。这年深秋,毛泽东同志从上海回到韶山,从事革命活动。却逢军阀赵恒惕要逮捕他,在韶山人民的掩护下,他秘密离开韶山,准备到广州主持农民运动讲习所,经过长沙时,独自去了橘子洲。事后作了此词。

背景资料

词兴起于隋唐,盛行于两宋,又称“长短句”、“曲子词”、“诗余”等。它可依据字数来划分成小令、中调、长调;按段可分为单调、双调、三叠、四叠。《沁园春·长沙》属长调、双调。

与体裁相关的文学常识

理解词的内容和结构以及思想感情

独立寒秋,湘江北去,

橘子洲头。

沁园春·长沙

上片第一、二、三层

看万山红遍,

层林尽染,

漫江碧透,

百舸争流,

鹰击长空,

鱼翔浅底,

万类霜天竞自由。

交代了人物、主要事件以及所发生的时间、地点、环境,描绘了一幅独立寒秋图,引出下文对具体景物的描写。

对于一连串的自然意象不停地变换视角、由远及近、由上自下、由静到动,描绘了一幅色彩绚烂、生机勃勃、壮丽开阔的湘江秋景图,融豪迈之情于所绘之景,从而引出下文的疑问。

→远眺

→静态

→近观

→静态、动态

→仰视

→动态

→俯瞰

→动态

怅寥廓,

问苍茫大地,

谁主沉浮?

由眼前景自然地引出对胸中豪迈之情的抒发,也为下片奠定了如此抒情基调。

上片:描写壮丽的湘江秋景,由眼前的景生发胸中的豪迈之情。

下片:重在抒情,于豪迈之情的抒发中透出昂扬的革命斗志。

携来百侣曾游,

忆往昔峥嵘岁月稠。

恰同学少年,

风华正茂;

书生意气,

挥斥方遒,

指点江山,

激扬文字,

粪土当年万户侯。

→起承上启下的过渡作用

塑造了一群英姿勃发、激情澎湃、志气高昂、以天下为己任的少年形象,描绘了一幅峥嵘岁月图。

曾记否,

到中流击水,

浪遏飞舟?

回忆当年在此游泳的情形,同时暗含激励自己及广大革命者激流勇进之意,含蓄地回答了上片所提出的“谁主沉浮”之问,描绘了一幅中流击水图,显示了作者的豪情壮志。

沁园春·长沙

下片第一、二层

独立寒秋图

湘江秋景图

沁园春

·长沙

景中寓情

情中显志

上片写景

峥嵘岁月图

中流击水图

下片抒情

谁主沉浮

同学少年

归纳总结

探究词的写作特色

寓情于景情景交融

1

该首词的上片虽然也是一般的写景,但此景却都是诗人眼中景,打上了诗人鲜明的情感烙印。无论是被秋叶染红的万山,还是湘江中的百舸争流之象,或是搏击长空的雄鹰以及水中畅游的鱼,都是经诗人眼光折射出的意象,它们不仅不是多数古人眼中蕴含着悲愁的秋景,相反还构成了“万类霜天竞自由”的热烈可喜之意境,由此可知诗人传达的是一种乐观向上的情绪。恰似清末学者王国维在《人间词话》里所言:“一切景语皆情语”。

写作特色的探究

对比手法的运用

2

本首词中含有多种对比的写作手法,使描绘的形象更加鲜明生动。如“万山红遍”和“漫江碧透”主要是色彩的对比;“鹰击长空”和“鱼翔浅底”是动作的对比;“同学少年”和“万户侯”是明处的对比,“万类霜天竞自由”与人民的被压迫是暗含的对比。

写作特色

极富表现力的语言

3

本首词用语精当、形象,极富表现力。如“万”字写出了山之多,“遍”

字写出了红之广,“漫”字写出了江水满溢之状,“争”字活现出千帆竞发的热闹场面。用“击”而不用“飞”,准确地刻画出鹰的矫健雄姿;用“翔”而不用“游”,精妙地描绘出游鱼在水中轻快自如、像鸟一般盘旋的姿态。另外,通过立、看等词写出江山的壮丽和万类的自由自在,是明写;通过怅、问等词暗写出的是当时国内外反动派的猖獗以及广大人民遭受的灾难。

写作特色

主题归纳

《沁园春·长沙》一词通过对长沙秋景的描绘和对青年时代革命斗争生活的回忆,抒写了革命青年对国家命运的关怀和以天下为己任、蔑视反动统治者以改造旧中国的豪情壮志。

学习小结

了解作者及写作背景和与体裁相关的文学常识

壹

理解词的内容和结构以及思想感情

贰

探究词的写作特色

叁

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读