人教版选修《中国古代诗歌散文欣赏》《过大孤山小》课件(17张)

文档属性

| 名称 | 人教版选修《中国古代诗歌散文欣赏》《过大孤山小》课件(17张) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-11-11 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

知人论世

陆母生陆游时,梦见秦观,秦观,字少游,于是陆母给儿子取名陆游,字务观。

陆游出生的那一年,金兵进攻汴梁(开封)。徽宗慌忙让位,让太子赵恒做了皇帝,是为宋钦宗,改元靖康。不久汴梁被攻破,徽钦二帝都成了金人俘虏。这是不是陆游命中注定,他的一生将以抗金为己任?

陆游生平

陆游简介

字少游,号务观,越州山阴(今浙江绍兴)人。

坎坷之始:应进士试,因“喜论恢复”,受到秦桧的忌恨,复试时竟被除名。

遗恨而终:嘉定二年(1210),八十五岁的老诗人,抱着“死前恨不见中原”的遗恨,离开人世。

散文成就很高,被前人推为南宋宗匠。

主要作品集:《渭南文集》、《剑南诗稿》。

陆游(公元1125—1209年)初娶表妹唐琬,夫妻恩爱,却久而不孕,为陆母不喜,陆游被迫与唐琬分离,后来唐琬改嫁赵士程,陆游再娶王氏。十余年后他们春游沈园相遇,陆游伤感之余,在园壁题了著名的《钗头凤》词:“红酥手,黄滕酒,满城春色宫墙柳。东风恶,欢情薄,一怀愁绪,几年离索。错,错,错! 春如旧,人空瘦,泪痕红浥鲛绡透。桃花落,闲池阁,山盟虽在,锦书难托。莫,莫,莫!”唐琬看到后感伤之余也依律赋了一首《钗头凤》:“世情薄,人情恶,雨送黄昏花易落。晓风干,泪痕残,欲笺心事,独语斜栏。难,难,难! 人成各,今非昨,病魂常似秋千索。角声寒,夜阑珊,怕人询问,咽泪妆欢。瞒,瞒,瞒!”。 此次邂逅不久唐琬便忧郁而死。

写作背景:

陆游主张抗金,恢复中原,被罢官。至1169年,起用为夔州(今四川奉节)通判,由故乡山阴(今浙江绍兴)出发赴任。一路沿长江逆流而上,历尽两岸奇山异景。途中作者以日记纪行,集成日记体游记《入蜀记》,以记其胜。《过小孤山大孤山》是作者路过小孤山和大孤山时所写的两则日记。

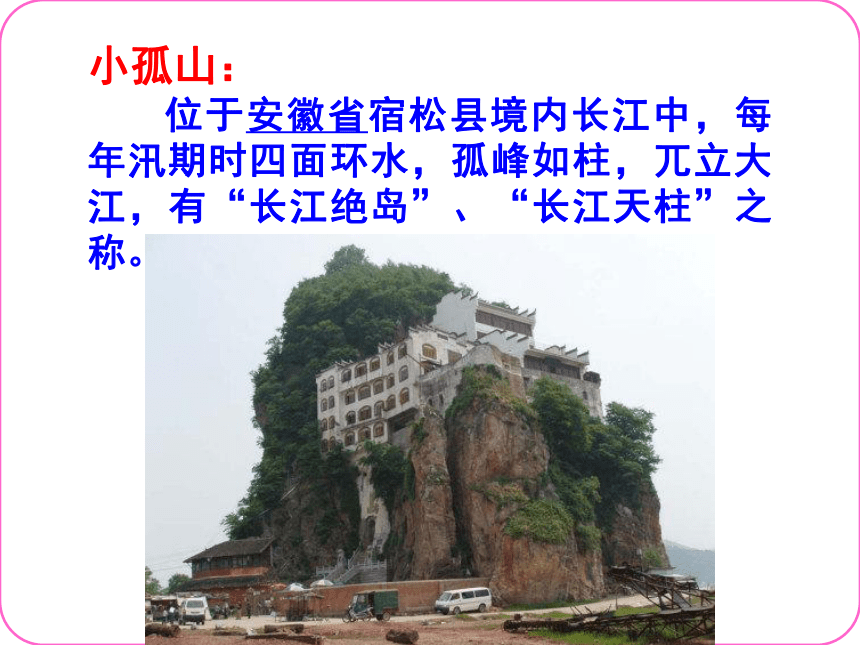

小孤山:

位于安徽省宿松县境内长江中,每年汛期时四面环水,孤峰如柱,兀立大江,有“长江绝岛”、“长江天柱”之称。

小孤山以其小、险、独、奇而著称。其山势峭拔,地势险要,自古为兵家必争之地,号为“楚塞吴关”、“海门第一关”,至今尚有古炮台、烽火台等遗迹。

迎山而上胜迹迭出,启秀寺、一天门等十余处景点,每一景点都有其雅观和民间传说,并镌有历代名人的匾额和雅士墨客之碑文。其中山上启秀寺(始建于唐,重建于北宋)。

大孤山:

在鄱阳湖上,其状如鞋,俗称鞋山。民间传说此名为玉女大姑在云中落下的绣鞋变化而成,因而又名大姑山。

自读课文

烽火矶jī 烽燧suì 潦lǎo缩

巉chán然 尤物 上干gān云霄

楼观guàn亭榭 有碑载zǎi其事

俊鹘hú抟tuán水禽 沙洲葭jiā苇

如赪chēng ? 溯sù流

鉴赏品析:

1、本文作为一篇游记,写了哪些具体的景物?

明确:

烽火矶

小孤山(澎浪矶)

大孤山

第一段:写烽火矶所见。

第二段:写从烽火矶至沙夹一段所见,重点写小孤山、澎浪矶。

第三段:第二天从彭蠡口至盆浦口沿途所见的大孤山的景象。

本文的行文思路

整体感知

鉴赏品析:

2、本文的景物描写有哪些特点?

明确:

(1)抓住了景物的特征。

(2)各处景物千姿百态,但又均有山水辉映的描写,构成整体背景,使景物于多样中见统一;

(3)注意各景点地理位置上的联系。

如写江流与船行,即在分散景点中贯以线索;写澎浪矶与小孤山“二山东西相望”,写大孤山时又与小孤山作比,更见出其间联系,从而构成完整的长江山水图。

(4)突出重点,详略得当。

(5)多角度描写景物。有远景,近景,有点,有面。

(6)融合抒情与议论。

鉴赏品析:

3、作者在记述山川景物、名胜古迹的过程中,随时融合抒情和议论,并将有关的传闻轶事、前人诗句都信手捏来,还随笔写出郡县沿革、地形防戍等情况,这样写有什么作用?

明确:丰富了作品的内容,使写景记游具有思想深度,同时亦为景物添彩生色,使一景一物似乎都带有了诗的灵气,文的雅致,神话的氛围,历史的积淀,诗文传说与胜景相互映发,更为引人入胜。

课后练习:

陆母生陆游时,梦见秦观,秦观,字少游,于是陆母给儿子取名陆游,字务观。

陆游出生的那一年,金兵进攻汴梁(开封)。徽宗慌忙让位,让太子赵恒做了皇帝,是为宋钦宗,改元靖康。不久汴梁被攻破,徽钦二帝都成了金人俘虏。这是不是陆游命中注定,他的一生将以抗金为己任?

陆游生平

陆游简介

字少游,号务观,越州山阴(今浙江绍兴)人。

坎坷之始:应进士试,因“喜论恢复”,受到秦桧的忌恨,复试时竟被除名。

遗恨而终:嘉定二年(1210),八十五岁的老诗人,抱着“死前恨不见中原”的遗恨,离开人世。

散文成就很高,被前人推为南宋宗匠。

主要作品集:《渭南文集》、《剑南诗稿》。

陆游(公元1125—1209年)初娶表妹唐琬,夫妻恩爱,却久而不孕,为陆母不喜,陆游被迫与唐琬分离,后来唐琬改嫁赵士程,陆游再娶王氏。十余年后他们春游沈园相遇,陆游伤感之余,在园壁题了著名的《钗头凤》词:“红酥手,黄滕酒,满城春色宫墙柳。东风恶,欢情薄,一怀愁绪,几年离索。错,错,错! 春如旧,人空瘦,泪痕红浥鲛绡透。桃花落,闲池阁,山盟虽在,锦书难托。莫,莫,莫!”唐琬看到后感伤之余也依律赋了一首《钗头凤》:“世情薄,人情恶,雨送黄昏花易落。晓风干,泪痕残,欲笺心事,独语斜栏。难,难,难! 人成各,今非昨,病魂常似秋千索。角声寒,夜阑珊,怕人询问,咽泪妆欢。瞒,瞒,瞒!”。 此次邂逅不久唐琬便忧郁而死。

写作背景:

陆游主张抗金,恢复中原,被罢官。至1169年,起用为夔州(今四川奉节)通判,由故乡山阴(今浙江绍兴)出发赴任。一路沿长江逆流而上,历尽两岸奇山异景。途中作者以日记纪行,集成日记体游记《入蜀记》,以记其胜。《过小孤山大孤山》是作者路过小孤山和大孤山时所写的两则日记。

小孤山:

位于安徽省宿松县境内长江中,每年汛期时四面环水,孤峰如柱,兀立大江,有“长江绝岛”、“长江天柱”之称。

小孤山以其小、险、独、奇而著称。其山势峭拔,地势险要,自古为兵家必争之地,号为“楚塞吴关”、“海门第一关”,至今尚有古炮台、烽火台等遗迹。

迎山而上胜迹迭出,启秀寺、一天门等十余处景点,每一景点都有其雅观和民间传说,并镌有历代名人的匾额和雅士墨客之碑文。其中山上启秀寺(始建于唐,重建于北宋)。

大孤山:

在鄱阳湖上,其状如鞋,俗称鞋山。民间传说此名为玉女大姑在云中落下的绣鞋变化而成,因而又名大姑山。

自读课文

烽火矶jī 烽燧suì 潦lǎo缩

巉chán然 尤物 上干gān云霄

楼观guàn亭榭 有碑载zǎi其事

俊鹘hú抟tuán水禽 沙洲葭jiā苇

如赪chēng ? 溯sù流

鉴赏品析:

1、本文作为一篇游记,写了哪些具体的景物?

明确:

烽火矶

小孤山(澎浪矶)

大孤山

第一段:写烽火矶所见。

第二段:写从烽火矶至沙夹一段所见,重点写小孤山、澎浪矶。

第三段:第二天从彭蠡口至盆浦口沿途所见的大孤山的景象。

本文的行文思路

整体感知

鉴赏品析:

2、本文的景物描写有哪些特点?

明确:

(1)抓住了景物的特征。

(2)各处景物千姿百态,但又均有山水辉映的描写,构成整体背景,使景物于多样中见统一;

(3)注意各景点地理位置上的联系。

如写江流与船行,即在分散景点中贯以线索;写澎浪矶与小孤山“二山东西相望”,写大孤山时又与小孤山作比,更见出其间联系,从而构成完整的长江山水图。

(4)突出重点,详略得当。

(5)多角度描写景物。有远景,近景,有点,有面。

(6)融合抒情与议论。

鉴赏品析:

3、作者在记述山川景物、名胜古迹的过程中,随时融合抒情和议论,并将有关的传闻轶事、前人诗句都信手捏来,还随笔写出郡县沿革、地形防戍等情况,这样写有什么作用?

明确:丰富了作品的内容,使写景记游具有思想深度,同时亦为景物添彩生色,使一景一物似乎都带有了诗的灵气,文的雅致,神话的氛围,历史的积淀,诗文传说与胜景相互映发,更为引人入胜。

课后练习:

同课章节目录