人教版选修《中国古代诗歌散文欣赏》《拟行路难》课件(19张)

文档属性

| 名称 | 人教版选修《中国古代诗歌散文欣赏》《拟行路难》课件(19张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 451.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-11-11 15:25:08 | ||

图片预览

文档简介

拟行路难(其四)

拟行路难(其四)

南朝 · 宋 鲍照

. 乐府杂曲,本为汉代歌谣,《乐府解题》记:“《行路难》备言世路艰难及离别悲伤之意。”

. “每因酒酣而歌之,听者莫不流涕。”

. 有些学习汉魏乐府的作品的题前多冠一“代”或“拟”字。

一.解题:

鲍照

字明远,是刘宋时代成就最高的作者,与谢灵运、颜延之并称为“元嘉三大家”。有《鲍参军集》传世。

出身寒微,自称“孤门贱生”,空有一身才华,却郁郁不得志,至多只做过几任小官,正如诗评家钟嵘所叹:“才秀人微,故湮没当代!”

知人论世—知作者

魏晋南北朝时期,实行门阀制度。门阀制度,阻塞了寒士的进仕之路,造成“上品无寒门,下品无世族”的局面。

广大寒士命途坎坷,心中激愤难抑,反映在文学作品中,就成为这个时期文学的一个特色。?

知人论世—论时代背景

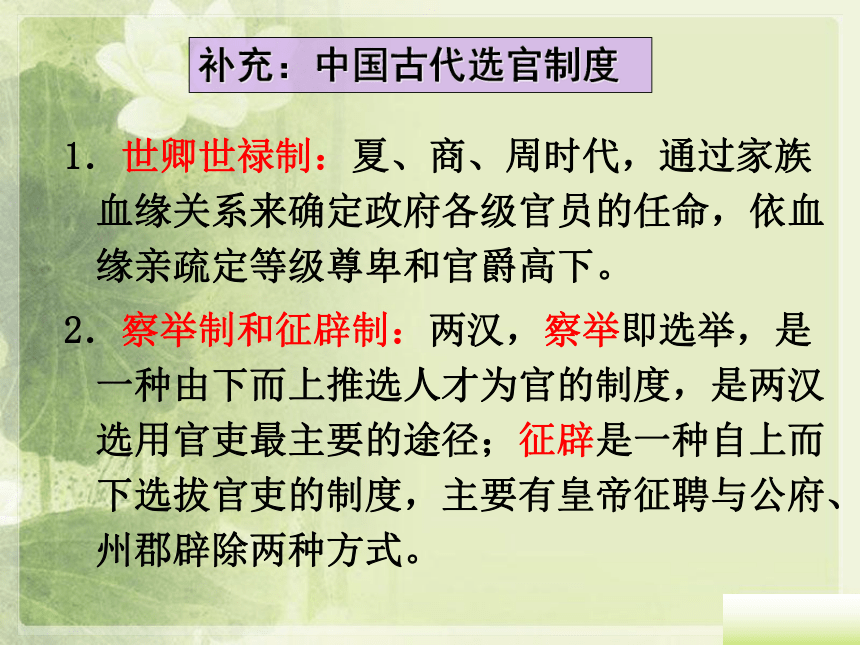

1.世卿世禄制:夏、商、周时代,通过家族血缘关系来确定政府各级官员的任命,依血缘亲疏定等级尊卑和官爵高下。

2.察举制和征辟制:两汉,察举即选举,是一种由下而上推选人才为官的制度,是两汉选用官吏最主要的途径;征辟是一种自上而下选拔官吏的制度,主要有皇帝征聘与公府、州郡辟除两种方式。

补充:中国古代选官制度

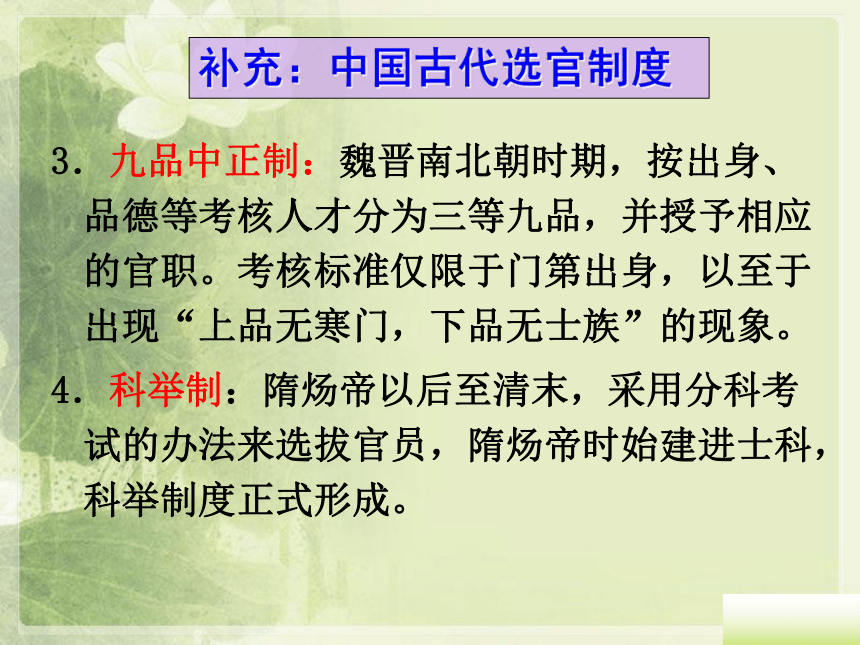

3.九品中正制:魏晋南北朝时期,按出身、品德等考核人才分为三等九品,并授予相应的官职。考核标准仅限于门第出身,以至于出现“上品无寒门,下品无士族”的现象。

4.科举制:隋炀帝以后至清末,采用分科考试的办法来选拔官员,隋炀帝时始建进士科,科举制度正式形成。

补充:中国古代选官制度

阅读诗歌

整体感知

《拟行路难》(其四)

鲍照

泻水置平地,

各自东西南北流。

人生亦有命,

安能行叹复坐愁?

酌酒以自宽,

举杯断绝歌路难。

心非木石岂无感?

吞声踯躅不敢言。

愁

2、赏析作者在诗中如何表现“愁”的?

1、本诗的诗眼?

1.诗的开头两句运用了什么样的表现手法?写出了怎样的哲理?

【参考思路】 诗的开头两句运用了比兴的手法,说明了如同水是依照高低不同的地势流向各方一样,人的遭际也是由家庭门第的高低贵贱决定的。

合作研讨:

2.第三句写“人生亦有命”,从诗歌本身看,作者对“命”有怎样的看法?

【参考思路】 第三句中“命”指门第决定人生,有什么样的门第就有什么样的遭遇。作者认为非常不公平,但没法改变,只能发出愤怒的控诉。

3.“安能行叹复坐愁”表现了诗人什么情感?

【参考思路】 从表面上看是诗人在自我宽慰,实际上语言中蕴含着不平之气。感情基本上还比较平稳。

4.“心非草木岂无感”表现了诗人什么情感?

【参考思路】 这是诗人思想感情的大转折,表现了诗人的抗争。

上文中诗人以“人生亦有命”来宽慰,以不言愁来消愁,感情还能克制。到借酒浇愁,其结果是愁更愁,情感之流开始奔涌。到“心非木石岂无感”,感情沸腾,达到高潮。

诗眼:愁

开端:泻水

发展:命

转折:酒,歌

高潮:抒怀

“妙在不曾说破,读之自然生愁。”

(清·沈德潜《古诗源》)

比兴,平静

劝慰,叹愁

排遣,消愁

倾泻,言愁

小结

全诗突出一个愁字,所叹者愁,酌酒为消愁,悲歌为断愁,不敢言者更添愁。通过言“愁”,表达了世路艰难所激起的愤慨不平之情。

对案不能食,拔剑击柱长叹息。

丈夫生世会几时?安能蹀躞垂羽翼!

弃置罢官去,还家自休息。

朝出与亲辞,暮还在亲侧。

弄儿床前戏,看妇机中织。

自古圣贤尽贫贱,何况我辈孤且直!

拟行路难 其六

清·沈德潜曰:“明远乐府,如五丁凿山,开人世所未有。后太白往往效之”

(《古诗源》)

李白《行路难》(其一)

金樽清酒斗十千,玉盘珍馐直万钱。

停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然。

欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山。

闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边。

行路难!行路难!多歧路,今安在?

长风破浪会有时 ,直挂云帆济沧海。

比较鲍、李的《行路难》

思想内容

情感

语言风格

鲍照

李白

怀才不遇

壮志难酬

抒悲愤

抒悲愤

明豪情

展自信

深受乐府影响,语言清新质朴,笔力酣畅淋漓

(1)诗人所生活的时代不同。

思考:同样是行路难,同样是才华抱负无法施展,李白大声喊出了“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”,而鲍照却“吞声踯躅不敢言”,请用知人论世的方法,分析原因。

(2)诗人为人性格的不同。

个人的命运与所处的时代息息相关,千百年来,多少文人雅士,才秀而人微,有才而无望,英雄无用武之地”。

“冯唐易老,李广难封”,这是千古的悲怆。

值得庆幸的是,我们生在了一个可以自由施展才华的大好时代,只患己之不能,不患人之不己知,我们的时代,是可以大有作为的!

拟行路难(其四)

南朝 · 宋 鲍照

. 乐府杂曲,本为汉代歌谣,《乐府解题》记:“《行路难》备言世路艰难及离别悲伤之意。”

. “每因酒酣而歌之,听者莫不流涕。”

. 有些学习汉魏乐府的作品的题前多冠一“代”或“拟”字。

一.解题:

鲍照

字明远,是刘宋时代成就最高的作者,与谢灵运、颜延之并称为“元嘉三大家”。有《鲍参军集》传世。

出身寒微,自称“孤门贱生”,空有一身才华,却郁郁不得志,至多只做过几任小官,正如诗评家钟嵘所叹:“才秀人微,故湮没当代!”

知人论世—知作者

魏晋南北朝时期,实行门阀制度。门阀制度,阻塞了寒士的进仕之路,造成“上品无寒门,下品无世族”的局面。

广大寒士命途坎坷,心中激愤难抑,反映在文学作品中,就成为这个时期文学的一个特色。?

知人论世—论时代背景

1.世卿世禄制:夏、商、周时代,通过家族血缘关系来确定政府各级官员的任命,依血缘亲疏定等级尊卑和官爵高下。

2.察举制和征辟制:两汉,察举即选举,是一种由下而上推选人才为官的制度,是两汉选用官吏最主要的途径;征辟是一种自上而下选拔官吏的制度,主要有皇帝征聘与公府、州郡辟除两种方式。

补充:中国古代选官制度

3.九品中正制:魏晋南北朝时期,按出身、品德等考核人才分为三等九品,并授予相应的官职。考核标准仅限于门第出身,以至于出现“上品无寒门,下品无士族”的现象。

4.科举制:隋炀帝以后至清末,采用分科考试的办法来选拔官员,隋炀帝时始建进士科,科举制度正式形成。

补充:中国古代选官制度

阅读诗歌

整体感知

《拟行路难》(其四)

鲍照

泻水置平地,

各自东西南北流。

人生亦有命,

安能行叹复坐愁?

酌酒以自宽,

举杯断绝歌路难。

心非木石岂无感?

吞声踯躅不敢言。

愁

2、赏析作者在诗中如何表现“愁”的?

1、本诗的诗眼?

1.诗的开头两句运用了什么样的表现手法?写出了怎样的哲理?

【参考思路】 诗的开头两句运用了比兴的手法,说明了如同水是依照高低不同的地势流向各方一样,人的遭际也是由家庭门第的高低贵贱决定的。

合作研讨:

2.第三句写“人生亦有命”,从诗歌本身看,作者对“命”有怎样的看法?

【参考思路】 第三句中“命”指门第决定人生,有什么样的门第就有什么样的遭遇。作者认为非常不公平,但没法改变,只能发出愤怒的控诉。

3.“安能行叹复坐愁”表现了诗人什么情感?

【参考思路】 从表面上看是诗人在自我宽慰,实际上语言中蕴含着不平之气。感情基本上还比较平稳。

4.“心非草木岂无感”表现了诗人什么情感?

【参考思路】 这是诗人思想感情的大转折,表现了诗人的抗争。

上文中诗人以“人生亦有命”来宽慰,以不言愁来消愁,感情还能克制。到借酒浇愁,其结果是愁更愁,情感之流开始奔涌。到“心非木石岂无感”,感情沸腾,达到高潮。

诗眼:愁

开端:泻水

发展:命

转折:酒,歌

高潮:抒怀

“妙在不曾说破,读之自然生愁。”

(清·沈德潜《古诗源》)

比兴,平静

劝慰,叹愁

排遣,消愁

倾泻,言愁

小结

全诗突出一个愁字,所叹者愁,酌酒为消愁,悲歌为断愁,不敢言者更添愁。通过言“愁”,表达了世路艰难所激起的愤慨不平之情。

对案不能食,拔剑击柱长叹息。

丈夫生世会几时?安能蹀躞垂羽翼!

弃置罢官去,还家自休息。

朝出与亲辞,暮还在亲侧。

弄儿床前戏,看妇机中织。

自古圣贤尽贫贱,何况我辈孤且直!

拟行路难 其六

清·沈德潜曰:“明远乐府,如五丁凿山,开人世所未有。后太白往往效之”

(《古诗源》)

李白《行路难》(其一)

金樽清酒斗十千,玉盘珍馐直万钱。

停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然。

欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山。

闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边。

行路难!行路难!多歧路,今安在?

长风破浪会有时 ,直挂云帆济沧海。

比较鲍、李的《行路难》

思想内容

情感

语言风格

鲍照

李白

怀才不遇

壮志难酬

抒悲愤

抒悲愤

明豪情

展自信

深受乐府影响,语言清新质朴,笔力酣畅淋漓

(1)诗人所生活的时代不同。

思考:同样是行路难,同样是才华抱负无法施展,李白大声喊出了“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”,而鲍照却“吞声踯躅不敢言”,请用知人论世的方法,分析原因。

(2)诗人为人性格的不同。

个人的命运与所处的时代息息相关,千百年来,多少文人雅士,才秀而人微,有才而无望,英雄无用武之地”。

“冯唐易老,李广难封”,这是千古的悲怆。

值得庆幸的是,我们生在了一个可以自由施展才华的大好时代,只患己之不能,不患人之不己知,我们的时代,是可以大有作为的!

同课章节目录