第7课 隋唐制度的变化与创新 课件(共18张ppt)

文档属性

| 名称 | 第7课 隋唐制度的变化与创新 课件(共18张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-11-11 17:34:30 | ||

图片预览

文档简介

(共18张PPT)

第7课

隋唐制度的变化与创新

1.

了解从三国两晋南北朝到隋唐时期选官制度的变化,分析科举制能够取代原有选官制度的历史背景和原因。

2.

了解从三国两晋南北朝到隋唐时期中央行政体系的变化,理解三省六部制的确立是古代中国中央决策和行政体系逐渐完备的结果。

3.

了解从三国两晋南北朝到隋唐时期财税制度的变化,理解古代中国财税制度变化的基本趋势。

学习目标

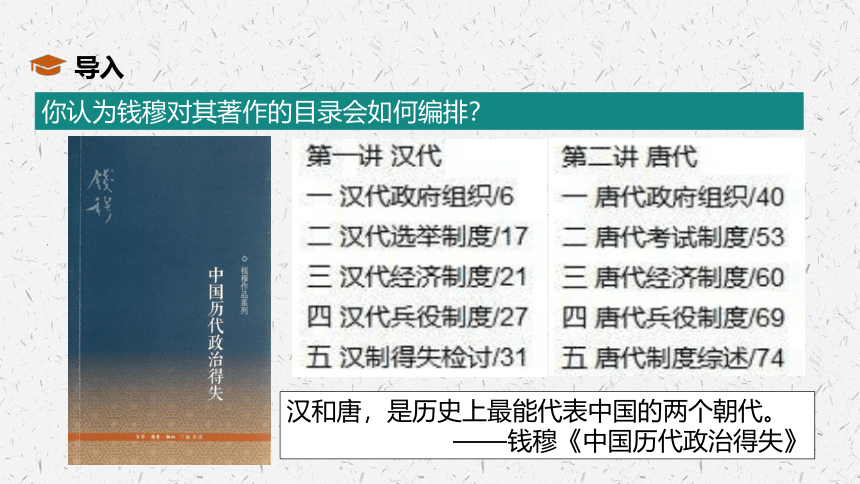

导入

汉和唐,是历史上最能代表中国的两个朝代。

——钱穆《中国历代政治得失》

你认为钱穆对其著作的目录会如何编排?

一个青年跑进太学求学,毕业后,派到地方服务。待服务地方行政有了成绩,再经长官察选到中央,又须经过一番规定的考试,然后才能正式入仕。那是当时(汉代)入仕从政的唯一正途。……这样的政府,我们只能叫它做读书人的政府,或称士人政府。

——钱穆《中国历代政治得失》P16

学习目标一:选官制度

思考:1.阅读材料,归纳选官制度存在的历史前提有哪些?

历史前提:官僚政治、中央集权、儒学教育官方化

中正只有品评权,没有任命权,只是把自己的品评意见提交给政府,作为政府用人的依据。而政府虽然有任用权,却必须根据中正的评定来任免官员,不得擅自做主。

——张岂之《中国历史十五讲》P125

学习目标一:选官制度

思考:2.阅读材料,结合教材P38历史纵横,指出九品中正制与察举制的关系,并分析前者颁行初期具有的优势?

关系:继承与发展

优势:评议权、任命权收归中央,加强了中央集权

在九品中正制的实施中,本来家世和行状两条标准并重,很快就演变为仅仅依据家世定品。中正一职,也多被大族世家所把持。“上品无寒门,下品无世族。”任用官吏,全凭门资。

——张岂之《中国历史十五讲》P125

学习目标一:选官制度

思考:3.阅读材料,结合教材,指出士族没落与科举制形成的关系?

科举制的创立,是中古史上选举制度的重大变革,它改变了以往门阀士族把握选举的弊端。

——朱绍侯《中国古代史》P509

关系:相互影响,相互推动

学习目标一:选官制度

概括:选官制度的变化与创新过程

魏晋南北朝:九品中正制

隋:科举制形成

汉:察举制

唐:科举制完善

“朝为田舍郎,暮登天子堂”反映了科举制中由天子直接面试读书人的具体制度,开创这一具体制度的历史人物是

隋文帝

唐太宗

武则天

宋太祖

小试牛刀

《唐六典》云:“秦置尚书禁中,有令丞,掌通章奏而已,事皆决于丞相。”

——翦伯赞《中国史十五讲》P131

学习目标二:三省六部制

思考:1.阅读材料,归纳三省先后设置的共同原因?

中书省,曹魏时为分尚书省之权而设,东晋南朝沿之。……门下之设,原为分中书省之权,故权位极重,有“宰相便坐”之称。

——朱绍侯《中国古代史》P444

中书令门下侍中及尚书令,就其官职名义言,这三个官,原先本都是内廷官。

——钱穆《中国历代政治得失》P39

直接目的:分散相权

唐初每事必先经由中书省,中书省做定将上,得者再下中书省。中书省付门下,或有未当,则门下缴驳,又上中书,中书又将上,得者再下中书,中书又下门下。若事可行,门下即下尚书省。尚书省但主书填“奉行”而已。

——(南宋)黎靖德编《朱子语类》

学习目标二:三省六部制

思考:2.阅读材料,结合教材,梳理三省六部制的决策过程?

学习目标二:三省六部制

思考:2.阅读材料,结合教材,梳理三省六部制的决策过程?

吏

户

礼

兵

刑

工

门下省

尚书省

皇帝

中书省

(草拟)

(执行)

(审核)

(政事堂)

(六部)

唐代政府和汉代之不同,若以现在话来说,汉宰相是采用领袖制的,而唐代宰相则是采用委员制。

——钱穆《中国历代政治得失》P38

学习目标二:三省六部制

思考:3.阅读材料,结合教材,总结三省六部制确立的意义?

宰相的办公地点为政事堂,采取集体议事制。

——张岂之《中国历史十五讲》P127

意义(对当时):职权分工、决策过程、行政效率

意义(对后世):此后历朝、今天

图中所反映的古代中国某一制度,最早确立于哪一历史时期

南北朝

隋朝

唐朝

元朝

小试牛刀

到魏晋南北朝时代,由于均田制的逐步推行,人头税演变为以户为单位的“户调制”。…唐代初年,户调又改变为以丁为征收单位。

——张岂之《中国历史十五讲》P163

学习目标三:赋税制度

思考:1.阅读材料,指出赋税征收单位发生了怎样的变化?这种变化与均田制有什么关系?

所谓均田,并不是不顾土地关系现状重新平均分配土地,而是对荒地、无主地以及所有权不确定的土地,由政府按照劳动力加以分配。

——樊树志《国史十六讲》P91

征收单位变化:由丁到户,又到丁

关系:赋税制度的变化受制于土地制度(如均田制)

两税法的主要原则是:不管农户是本地人还是外来户,只要在当地有资产、土地,就在当地上籍征税。

——张岂之《中国历史十五讲》P164

学习目标三:赋税制度

思考:2.阅读材料,结合教材(包括P40史料阅读),指出两税法的征收单位?结合其具体内容分析其对国家、农民的意义?

两税法实质上是以户税和地税来代替租庸调的新税制。它的主要内容是:(1)取消租庸调及各项杂税的征收,保留户税和地税。(2)“量出以制入”,政府先预算开支以确定赋税总额。

——朱绍侯《中国古代史》P596

征收单位:农户、资产

对国家:保证财政收入;对农民:减轻人身控制

均田制

租庸调制

两税法

一条鞭法

以下制度中,由唐德宗采纳宰相建议推行的是

小试牛刀

选官制度

九品中正制

科举制

三省六部制

赋税制度

察举制

租庸调制

均田制

两税法

隋唐制度的变化与创新

三省六部制的确立

三省六部制的意义

小结

谢谢观看!

第7课

隋唐制度的变化与创新

1.

了解从三国两晋南北朝到隋唐时期选官制度的变化,分析科举制能够取代原有选官制度的历史背景和原因。

2.

了解从三国两晋南北朝到隋唐时期中央行政体系的变化,理解三省六部制的确立是古代中国中央决策和行政体系逐渐完备的结果。

3.

了解从三国两晋南北朝到隋唐时期财税制度的变化,理解古代中国财税制度变化的基本趋势。

学习目标

导入

汉和唐,是历史上最能代表中国的两个朝代。

——钱穆《中国历代政治得失》

你认为钱穆对其著作的目录会如何编排?

一个青年跑进太学求学,毕业后,派到地方服务。待服务地方行政有了成绩,再经长官察选到中央,又须经过一番规定的考试,然后才能正式入仕。那是当时(汉代)入仕从政的唯一正途。……这样的政府,我们只能叫它做读书人的政府,或称士人政府。

——钱穆《中国历代政治得失》P16

学习目标一:选官制度

思考:1.阅读材料,归纳选官制度存在的历史前提有哪些?

历史前提:官僚政治、中央集权、儒学教育官方化

中正只有品评权,没有任命权,只是把自己的品评意见提交给政府,作为政府用人的依据。而政府虽然有任用权,却必须根据中正的评定来任免官员,不得擅自做主。

——张岂之《中国历史十五讲》P125

学习目标一:选官制度

思考:2.阅读材料,结合教材P38历史纵横,指出九品中正制与察举制的关系,并分析前者颁行初期具有的优势?

关系:继承与发展

优势:评议权、任命权收归中央,加强了中央集权

在九品中正制的实施中,本来家世和行状两条标准并重,很快就演变为仅仅依据家世定品。中正一职,也多被大族世家所把持。“上品无寒门,下品无世族。”任用官吏,全凭门资。

——张岂之《中国历史十五讲》P125

学习目标一:选官制度

思考:3.阅读材料,结合教材,指出士族没落与科举制形成的关系?

科举制的创立,是中古史上选举制度的重大变革,它改变了以往门阀士族把握选举的弊端。

——朱绍侯《中国古代史》P509

关系:相互影响,相互推动

学习目标一:选官制度

概括:选官制度的变化与创新过程

魏晋南北朝:九品中正制

隋:科举制形成

汉:察举制

唐:科举制完善

“朝为田舍郎,暮登天子堂”反映了科举制中由天子直接面试读书人的具体制度,开创这一具体制度的历史人物是

隋文帝

唐太宗

武则天

宋太祖

小试牛刀

《唐六典》云:“秦置尚书禁中,有令丞,掌通章奏而已,事皆决于丞相。”

——翦伯赞《中国史十五讲》P131

学习目标二:三省六部制

思考:1.阅读材料,归纳三省先后设置的共同原因?

中书省,曹魏时为分尚书省之权而设,东晋南朝沿之。……门下之设,原为分中书省之权,故权位极重,有“宰相便坐”之称。

——朱绍侯《中国古代史》P444

中书令门下侍中及尚书令,就其官职名义言,这三个官,原先本都是内廷官。

——钱穆《中国历代政治得失》P39

直接目的:分散相权

唐初每事必先经由中书省,中书省做定将上,得者再下中书省。中书省付门下,或有未当,则门下缴驳,又上中书,中书又将上,得者再下中书,中书又下门下。若事可行,门下即下尚书省。尚书省但主书填“奉行”而已。

——(南宋)黎靖德编《朱子语类》

学习目标二:三省六部制

思考:2.阅读材料,结合教材,梳理三省六部制的决策过程?

学习目标二:三省六部制

思考:2.阅读材料,结合教材,梳理三省六部制的决策过程?

吏

户

礼

兵

刑

工

门下省

尚书省

皇帝

中书省

(草拟)

(执行)

(审核)

(政事堂)

(六部)

唐代政府和汉代之不同,若以现在话来说,汉宰相是采用领袖制的,而唐代宰相则是采用委员制。

——钱穆《中国历代政治得失》P38

学习目标二:三省六部制

思考:3.阅读材料,结合教材,总结三省六部制确立的意义?

宰相的办公地点为政事堂,采取集体议事制。

——张岂之《中国历史十五讲》P127

意义(对当时):职权分工、决策过程、行政效率

意义(对后世):此后历朝、今天

图中所反映的古代中国某一制度,最早确立于哪一历史时期

南北朝

隋朝

唐朝

元朝

小试牛刀

到魏晋南北朝时代,由于均田制的逐步推行,人头税演变为以户为单位的“户调制”。…唐代初年,户调又改变为以丁为征收单位。

——张岂之《中国历史十五讲》P163

学习目标三:赋税制度

思考:1.阅读材料,指出赋税征收单位发生了怎样的变化?这种变化与均田制有什么关系?

所谓均田,并不是不顾土地关系现状重新平均分配土地,而是对荒地、无主地以及所有权不确定的土地,由政府按照劳动力加以分配。

——樊树志《国史十六讲》P91

征收单位变化:由丁到户,又到丁

关系:赋税制度的变化受制于土地制度(如均田制)

两税法的主要原则是:不管农户是本地人还是外来户,只要在当地有资产、土地,就在当地上籍征税。

——张岂之《中国历史十五讲》P164

学习目标三:赋税制度

思考:2.阅读材料,结合教材(包括P40史料阅读),指出两税法的征收单位?结合其具体内容分析其对国家、农民的意义?

两税法实质上是以户税和地税来代替租庸调的新税制。它的主要内容是:(1)取消租庸调及各项杂税的征收,保留户税和地税。(2)“量出以制入”,政府先预算开支以确定赋税总额。

——朱绍侯《中国古代史》P596

征收单位:农户、资产

对国家:保证财政收入;对农民:减轻人身控制

均田制

租庸调制

两税法

一条鞭法

以下制度中,由唐德宗采纳宰相建议推行的是

小试牛刀

选官制度

九品中正制

科举制

三省六部制

赋税制度

察举制

租庸调制

均田制

两税法

隋唐制度的变化与创新

三省六部制的确立

三省六部制的意义

小结

谢谢观看!

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进